进一步,退两步(我们党内的危机)

中国无产阶级斗争报https://telegra.ph/A-Basic-Book-List-Of-Marxist-Leninist-Maoist-09-10

(十四)代表大会上斗争的一般情况。党内的革命派和机会主义派

代表大会的讨论情况和表决情况已经分析完了,现在我们应当作个总结,以便根据代表大会的全部材料来回答一个问题:在选举过程中我们看到的并且在一段时间内成为我们党内基本划分的最后的多数派和少数派,是由哪些人、集团和色彩组成的呢?必须把代表大会的记录所提供的关于原则上、理论上和策略上的各种色彩的丰富材料拿来作个总结。如果不作总的“概括”,如果不把整个代表大会以及在表决时一切最主要的派别划分情况作一个全面的观察,这些材料就会始终是一些支离破碎的材料,这样,乍看起来,特别是在那些不愿意费点气力从各方面独立地研究代表大会记录的人(肯下这种工夫的读者能有多少呢?)看来,某些派别划分就好象是偶然产生的。

在英国议会报告中时常看到一个有特色的字眼division(划分)。人们在谈到对于某个问题的表决情况时,就说议院“划分”成了这样那样的多数派和少数派。我们社会民主党的议院在代表大会讨论的各种问题上形成的“划分”,也给我们描绘出一幅反映党内斗争、党内各种色彩和集团的独特的、十分完备而准确的图画。为了使这幅图画一目了然,为了得到一幅真实的图画,而不是一堆没有内在联系的、支离破碎的事实和细节,为了结束关于个别表决的永无休止的毫无意义的争论(谁投了谁的票,谁支持过谁?),我决定用图表形式表明我们代表大会上所有各类基本的“划分”。这样的方法大概会使许多人觉得奇怪,但是我觉得恐怕很难找到别的什么办法来进行真正的尽可能完备而准确的概括和总结。某个代表是投票赞成某个提案,还是反对某个提案,这在实行记名投票时是可以绝对准确地弄清楚的,至于某些重要的无记名投票,也可以根据记录作出一个相当可靠、十分接近真实情况的判断。所以,如果对所有记名投票和所有涉及比较重要(例如,可以就讨论的详细程度和热烈程度来看)问题的无记名投票都考虑在内,就可以把我们党内斗争情况作一个根据现有材料可能做到的最客观的描写。并且我们不准备作照相式的描写,也就是说,我们不去单独描写每一次表决,而是设法勾划出一幅反映所有各类主要表决情况的图画,而撇开那些比较次要的、只能使问题模糊不清的细枝末节。在任何情况下,每个人都可以根据记录检查我们图表中的每一个线条,并且用任何一次个别的表决来加以补充,总之,可以对它进行批评,——不仅可以用提出意见、表示怀疑和指出个别偶然事件的方法,也可以用根据同样的材料绘出另一幅图画的方法。

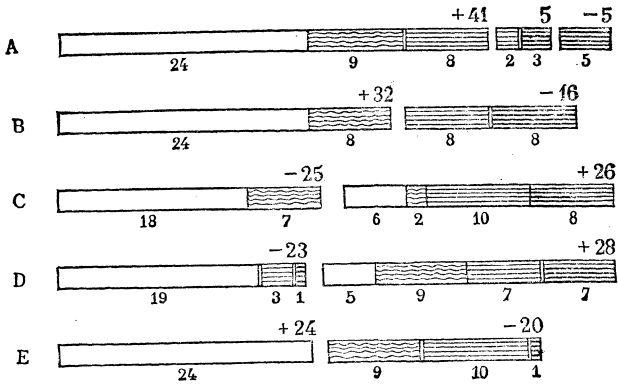

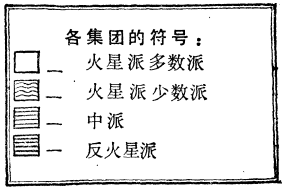

在把每一个参加投票的代表列在图表中时,我们将以特别的线条标出我们在代表大会整个讨论过程中详细考察过的四个基本集团,即:(1)火星派多数派,(2)火星派少数派,(3)“中派”,(4)反火星派。这些集团在原则色彩上的区别,我们已经从许多例子中看到了,如果有人因这些集团的名称太使爱曲折前进的人联想到《火星报》组织和《火星报》方针而不喜欢这些名称,那么我们要向他们指出,问题不在于名称。现在,我们已经根据代表大会的一切争论考察了各种色彩,也就容易用表述各个集团色彩的实质的评语来代替那些已经用惯和听惯的党内的名称(使某些人听来刺耳的名称)。如果这样做,我们就可以看到这四个集团的名称如下:(1)彻底的革命社会民主党人;(2)小的机会主义者;(3)中等的机会主义者;(4)大的(按照我们俄国的尺度来讲是大的)机会主义者。但愿那些近来公然说“火星派分子”这个名称只是指一个“小组”而不是表明一种方针的人听到这些名称时不太感到刺耳吧。

现在我们就来详细说明这张图表上(见《代表大会上斗争的一般情况》图表)“拍摄了”哪几类表决情况。

代表大会上斗争的一般情况

图表上附有“+”号和“-”号的数字,是表示对于某个问题投票赞成或反对的总票数。框框下面的数字,是表示四个集团中每个集团的票数。从A 到E各类分别为包括哪些表决,将在正文中加以说明。

第一类表决(A)包括的是,“中派”同火星派一起反对反火星派或其中一部分人。属于这类表决的有关于整个党纲的表决(除了阿基莫夫同志一人弃权以外,其余的人都赞成),关于反对联邦制的原则性决议的表决(除了五个崩得分子以外,所有的人都赞成),关于崩得章程第2条问题的表决(反对我们的有五个崩得分子,弃权的有五票,即马尔丁诺夫、阿基莫夫、布鲁凯尔以及拥有两票的马霍夫,其余的人都赞成我们);这次表决也就是图表A中所表明的。其次,关于批准《火星报》为党中央机关报问题的三次表决,也属于这一类表决;编辑部(五票)弃权,有两票(阿基莫夫和布鲁凯尔)在所有三次表决中都投反对票;此外,在表决批准《火星报》的理由时,有五个崩得分子和马尔丁诺夫同志弃权。[注:为什么特别要把关于崩得章程第2条问题的表决描绘在图表上呢?因为关于承认《火星报》问题的表决是不很完备的,而关于党纲和联邦制的表决又涉及到不很确定的具体的政治决议。一般说来,从一批同类性质的表决中挑出这次还是那次表决作典型,一点也不改变图画的基本特点,这是每个作出相应的变更的人都很容易理解的。]

这一类表决回答了一个非常值得注意的重要问题:代表大会的“中派”是在什么时候跟火星派一道走的呢?或者是在反火星派也跟我们一道走的时候,这里只有很少的例外情况(通过党纲,不问理由如何而批准《火星报》),或者是在仅限于作一些声明而不必直接采取一定的政治立场的时候(承认《火星报》的组织工作而不必对个别集团切实地实现《火星报》的组织政策;否决联邦制而不妨碍在讨论联邦制的具体草案问题时弃权,例如马霍夫同志就有过这种例子)。我们在上面一般谈到代表大会上派别划分的意义时,已经看见这个问题在正式《火星报》的正式说明中解释得很不正确,正式的《火星报》(以马尔托夫同志为代言人)拿有时反火星派也跟我们一道走作借口来抹杀和模糊火星派和“中派”之间的区别,彻底的革命社会民主党人和机会主义者之间的区别!甚至德法两国社会民主党内最“右的”机会主义者,也不会在承认整个党纲这样的问题上投反对票。

第二类表决(B)包括的是,彻底的火星派和不彻底的火星派共同反对所有反火星派和整个“中派”。这类表决主要涉及的问题是,实现《火星报》政策的某种具体计划,即在事实上而不只是在口头上承认《火星报》。属于这一类的,有组委会事件[注:我们在图表B类列出的正是这次表决:当时火星派有32票,赞成崩得分子的决议案的有16票。我们要指出,在这类表决中没有一次是记名投票。能指明代表划分情况的只有以下两种大概相当接近实际情况的材料:(1)在讨论时,火星派中两个集团的发言人都表示赞成,反火星派和中派的发言人则表示反对;(2)表示“赞成”的票数始终很接近33票的数字。同时不要忘记,在分析代表大会上的讨论情况时,我们除了指出表决情况之外,还指出了“中派”同反火星派一起(即同机会主义者一起)反对我们的许多场合。属于这种场合的,有民主要求的绝对价值问题,支持反政府派问题,限制集中制问题等等。],把崩得在党内的地位问题提到议事日程首位,解散“南方工人”社,关于土地纲领的两次表决,以及第六,反对国外俄国社会民主党人联合会(《工人事业》)的表决,即承认同盟为党在国外的唯一组织的表决。在这里同革命社会民主党坚持原则的彻底政策对抗的,是党成立以前的那种旧的小组习气,机会主义的组织或小集团的利益,以及对于马克思主义的狭隘理解。火星派少数派在许多场合,在许多极重要的(从组委会、“南方工人”社以及《工人事业》的观点看来极重要的)表决中,还是跟我们一道走的……当时问题还没有涉及到他们自己的小组习气,他们自己的不彻底性。这一类“划分”明显地表明,在关于实现我们的原则的许多问题上,中派是跟反火星派一道走的;他们接近反火星派比接近我们的程度大得多;他们在事实上倾向于社会民主党机会主义派比倾向于社会民主党革命派的程度大得多。那些虽然叫作“火星派”但是以成为火星派为可耻的人暴露出自己的本性,而不可避免的斗争引起不少的愤怒,结果使那些思索力最差而感受力最强的人看不见这个斗争所暴露出来的各种原则的色彩的意义。但是现在,当斗争的热情已经稍微减退,许多激烈战斗情况的客观的摘要仍保留在记录上的时候,只有闭着眼睛的人才看不见马霍夫们和叶戈罗夫们同阿基莫夫们和李伯尔们的联合不是偶然的,而且也不可能是偶然的。马尔托夫和阿克雪里罗得只好回避全面而确切地分析记录,或是企图事后用各种惋惜的口吻来改变自己在代表大会上的行为。似乎用惋惜的口吻就可以消除观点上的区别和政策上的区别!似乎马尔托夫和阿克雪里罗得现在同阿基莫夫、布鲁凯尔和马尔丁诺夫结成联盟,就能迫使我们党——在第二次代表大会上恢复起来的党——忘记火星派在几乎整个代表大会期间同反火星派进行的斗争!

代表大会上第三类表决包括的是,图表五部分中的后三部分(即C、D、E),其特征就是一小部分火星派分子脱离出去而转到反火星派方面,结果就使反火星派获得胜利(当他们还留在代表大会时)。为了十分确切地考察火星派少数派同反火星派结成的这一有名的联盟(在代表大会上一有人提起这个联盟就使马尔托夫歇斯底里地上书诉苦)的发展情况,我们把这类记名投票的所有三个基本类别都列举出来。C类是关于语言平等问题的表决(这里列举的是对这个问题举行的三次记名投票中最完全的最后一次表决)。整个反火星派和整个中派都联成一气竭力反对我们,同时火星派方面又有多数派的一部分人和少数派的一部分人脱离出去。当时还看不出,哪些火星派分子同代表大会上的机会主义“右派”能结成牢固持久的联盟。其次,D类是关于党章第1条的表决(这里举出的是两次表决中比较明确的,即没有一个人弃权的那次表决)。这时,这个联盟表现得更明显,结合得更牢固了[注:从各种迹象可以看出,属于这一类的还有关于党章的四次表决:在第278页载明,赞成佛敏的有27票,赞成我们的有21票;在第279页载明,赞成马尔托夫的有26票,赞成我们的有24票;在第280页载明,反对我的有27票,赞成我的有22票。在同一页载明,赞成马尔托夫的有24票,赞成我们的有23票。这是我在前面提到的关于中央机关成员增补问题的表决。没有载明记名投票(只举行过一次,但是记录已经遗失了)。崩得分子(全部或者一部分)显然是援救了马尔托夫。马尔托夫(在同盟中)对这类表决所作的错误的论断,已在上面纠正了。]:火星派少数派已经全体站在阿基莫夫和李伯尔方面,火星派多数派中只有很小一部分人站在他们方面,这一小部分抵销了当时转到我们方面的三个“中派”分子和一个反火星派分子。只要看一看图表就可以知道,究竟哪些分子是偶然和暂时地时而转到这边,时而又转到那边;哪些分子又是一往直前地同阿基莫夫们结成牢固的联盟。根据最后一次表决(E类是中央机关报、中央委员会以及党总委员会的选举),即表明最终地分为多数派和少数派的那次表决,显然可以看出火星派少数派同整个“中派”以及反火星派残余完全打成一片了。这时八个反火星派分子当中留在代表大会上的已经只有布鲁凯尔同志一人了(当时阿基莫夫同志已经向布鲁凯尔说明了自己的错误,于是布鲁凯尔就在马尔托夫分子当中占了应有的地位)。七个极“右派”机会主义者退出大会,决定了选举的命运,使马尔托夫遭到了失败。[注:退出第二次代表大会的七个机会主义者,包括五个崩得分子(崩得是在第二次代表大会否决了联邦制原则以后退出党的)和两个“工人事业派分子”,即马尔丁诺夫同志和阿基莫夫同志。这两个人是在代表大会只承认火星派的同盟为党的国外组织以后,即在代表大会把工人事业派的国外俄国社会民主党人联合会解散以后退出代表大会的。(这是作者为1907年版加的注释。——编者注)]

现在我们就根据各类表决的客观材料给代表大会作一个总结。

人们往往说我们代表大会上形成的多数派带有“偶然”性质。马尔托夫同志在他的《又一次处在少数地位》中就是拿这个作为唯一的理由来安慰自己的。从图表中可以明显地看出,说多数派是偶然现象,在一个意义上,而且只是在一个意义上,即在断定七个极“右派”机会主义分子是偶然退出代表大会的意义上,才能这样说。他们退出大会有多大偶然性,我们成为多数派也就有多大偶然性(一点也不多)。只要看一看图表,就能比阅读任何长篇大论的文章更清楚地知道,这七个人会站在哪一边,一定会站在哪一边。[注:我们在下面就会看到,在代表大会以后,阿基莫夫同志以及同阿基莫夫同志最亲近的沃罗涅日委员会,都是公然对“少数派”表示同情的。]但是,试问在多大程度上可以真正认为这七个人的退出是偶然的呢?对于这个问题,那些爱说多数派是“偶然”的人是不愿意理会的。这是一个使他们不愉快的问题,退出代表大会的是我们党的右派中的最激烈分子而不是左派中的最激烈分子,难道这是偶然的吗?退出代表大会的是机会主义者而不是彻底的革命社会民主党人,难道这是偶然的吗?这种“偶然”退出,难道不是同在整个代表大会期间进行的并且在我们图表中十分明显表现出来的反对机会主义派的斗争有某种联系吗?

只要提出这些使少数派不愉快的问题,就可以看出,硬说多数派是偶然这种话是要掩盖什么事实。这是一个毫无疑问和不容争辩的事实,即少数派是由我们党内最有机会主义倾向的党员组成的。少数派是由党内那些在理论上最不坚定、在原则上最不彻底的分子组成的。少数派正是由党内的右派组成的。多数派和少数派的划分,是社会民主党划分为革命派和机会主义派,划分为山岳派和吉伦特派[19]的直接的必然的继续,这种划分不是在昨天才出现,也不只是在俄国工人政党内出现,大概也不会在明天就消失。

这个事实,对于弄清分歧的原因及其发展的问题有非常重要的意义。谁企图用否认或者模糊代表大会上发生的斗争以及这个斗争表现出来的各种原则色彩的方法来回避这个事实,谁就完全证明自己在思想上和政治上是贫乏的。而要推翻这个事实,就必须证明:第一,我们党代表大会上各次表决和“划分”的一般情况并不象我描写的那样;第二,按照代表大会发生“划分”的一切问题的实质来说,那些在俄国博得火星派称号的最彻底的革命社会民主党人是错误的。[注:这是供马尔托夫同志参考的注。如果马尔托夫同志现在已经忘记火星派分子一语是表示一个方针的拥护者,而不是表示一个小组的成员,那么我们劝他看看代表大会的记录中托洛茨基同志就这个问题向阿基莫夫同志作的说明。代表大会上有三个小组(和党相对而言)——“劳动解放社”,《火星报》编辑部,《火星报》组织——是火星派的小组。这三个小组中有两个小组很明智,它们自行解散了;第三个小组则表现得党性不够,于是就被代表大会解散了。最广泛的一个火星派的小组,即《火星报》组织(它既包括编辑部又包括“劳动解放社”),在代表大会上共有16个人,其中只有11个人有表决权。那些只在方针上是火星派而不属于任何一个火星派“小组”的人,据我计算,在代表大会上有27个,一共拥有33票。这就是说,火星派中属于火星派小组的不到半数。]先生们,请给我们证明这一点吧!

少数派是由党内最带机会主义性质、最不坚定和最不彻底的分子组成的,这个事实也就回答了那些不熟悉实际情况或者对问题考虑很差的人向多数派提出的那些怀疑和异议。有人对我们说,把马尔托夫同志和阿克雪里罗得同志的小错误看成分离的原因,这不是太琐碎了吗?是的,先生们,马尔托夫同志的错误本来是不大的(还在代表大会激烈进行斗争的时候,我就指出了这一点),可是这个小错误可能产生(而且已经产生了)许多恶果,因为那些犯了许多错误、在许多问题上表现了机会主义倾向、不坚持原则的代表把马尔托夫同志拉到自己方面去了。马尔托夫和阿克雪里罗得两个同志表现得不坚定,本来是一件属于个人性质的不重要的事实,但是所有一切最不坚定的分子,所有一切根本不承认《火星报》方针并公然反对这个方针,或者口头上承认而实际上却往往跟反火星派一道走的人,组成了一个很大的少数,这就不是属于个人性质的,而是有全党意义的事实了,就不全然是一件不重要的事实了。

把《火星报》旧编辑部这样一个小组中充满顽固的小组习气和革命庸俗观念的事实看成分离的原因,这是不是可笑呢?不,这没有什么可笑的,因为起来维护这种独特的小组习气的是我们党内所有在整个代表大会期间都为维护任何小组习气而斗争的分子,所有根本不能超出革命庸俗观念的分子,所有借口庸俗观念和小组习气的祸害具有“历史”性而为之辩解和加以维护的分子。狭隘的小组利益如果只在《火星报》编辑部一个小组中比党性占上风,那也许还可以认为是偶然现象。但是竭力维护这种小组习气的是同样(也许是更加)重视有名的沃罗涅日委员会[20]的“历史继承性”以及所谓彼得堡“工人组织”[21]的“历史继承性”的阿基莫夫和布鲁凯尔之类的同志,象哀悼旧编辑部“被谋害”那样痛心地(也许更加痛心地)哀悼《工人事业》“被谋害”的叶戈罗夫之类的同志,以及马霍夫之类的同志等等,等等,这就不是偶然的了。常言说得好:你告诉我,你同谁相识,我就能告诉你,你是什么人。你告诉我,谁是你的政治同盟者,谁投票赞成你,我就能告诉你,你的政治面貌是怎样的。

马尔托夫同志和阿克雪里罗得同志的小错误,如果它还没有成为他们同我们党内整个机会主义派结成牢固的联盟的出发点,如果它还没有由于这个联盟而使机会主义死灰复燃,使所有那些受到《火星报》反对而现在以拿彻底的革命社会民主党人出气为最大快乐的人进行报复,那么这仍然是而且可能始终是一个小错误,但是代表大会以后发生的事件,恰恰造成了这样的情况:在新《火星报》上我们确实看到机会主义在死灰复燃,阿基莫夫们和布鲁凯尔们在进行报复(见沃罗涅日委员会的传单[注:见本卷第408—410页。——编者注]),马尔丁诺夫们兴高采烈,因为他们终于(终于啊!)能够把可恨的《火星报》这可恨的“敌人”踢上几脚,以报复过去受的所有一切委屈了。这特别明显地告诉我们,多么需要“恢复《火星报》旧编辑部”(摘自斯塔罗韦尔同志1903年11月3日的最后通牒),以保持《火星报》的“继承性”……

代表大会(以及党)划分为左派和右派,划分为革命派和机会主义派的事实本身,不仅没有什么可怕,没有什么危险,而且甚至也没有什么不正常的。恰恰相反,俄国(而且不仅是俄国)社会民主主义运动最近十年的历史,必然地、不可避免地导致这样的划分。至于形成这种划分的根据是右派所犯的许多很小的错误,很次要的(比较来说)意见分歧,这个情况(这个使从表面看问题的人和头脑庸俗的人感到惊奇的情况)却表明我们全党向前迈进了一大步。从前我们往往因为大问题而发生分离,这些大问题有时甚至可以造成分裂;现在我们在一切重大问题上都已经趋于一致了,现在我们只有色彩上的区别,为了这些色彩可以而且应当进行争论,但是,因此而发生分离,就未免荒谬和幼稚了(正如普列汉诺夫同志在《不该这么办》这篇很有意义的文章中完全正确地指出的那样,这篇文章我们下面还要谈)。现在,当少数派在代表大会以后的无政府主义行为几乎使党陷于分裂时,经常可以看到这样一些聪明人,他们说:为了组委会事件、“南方工人”社或《工人事业》的解散、党章第1条、旧编辑部的解散等等这一类小事情,究竟是不是值得在代表大会上进行斗争呢?谁这样说[注:说到这里,我不能不想起我在代表大会上同“中派”某一个代表的谈话。他向我抱怨说:“我们的代表大会充满了多么沉重的气氛啊!这是残酷的斗争,这是鼓动互相反对,这是激烈的论战,这是非同志式的态度啊!……”我回答他说:“我们的代表大会太好了!公开地、自由地进行斗争。各种意见都得到发表。各种色彩都暴露出来。各种集团都显现出来。手举过了,决议通过了。一个阶段渡过了。前进吧!——这一切太好了。这才是生活。这并不是知识分子那种无休无止的讨厌的无谓口角,他们停止这种无谓口角,并不是因为他们已经解决了问题,而只是因为他们说得疲倦了……”

这位“中派”同志用大惑不解的目光看着我,耸了耸肩膀。我们没有共同的语言。],谁就是把小组观点带到党的事业中,因为党内各种色彩之间的斗争,当它还没有导致无政府状态和造成分裂的时候,当它还是在全体同志和全体党员一致承认的范围内进行的时候,是不可避免的而且是必要的。而我们在代表大会上同党的右派,同阿基莫夫和阿克雪里罗得,同马尔丁诺夫和马尔托夫进行的斗争,是绝对没有超出这个范围的。只要列举两件事就可以确凿地证明这一点:(1)当马尔丁诺夫同志和阿基莫夫同志要退出代表大会时,我们大家都决心尽力排除所谓“侮辱”的想法,我们大家通过了(以32票通过)托洛茨基提出的决议案,这个决议案劝这两位同志对所作的解释表示满意而收回他们的声明。(2)当后来进行中央机关的选举时,我们允许代表大会的少数派(或机会主义派)在两个中央机关中占有少数席位:让马尔托夫加入中央机关报,让波波夫加入中央委员会。既然我们还在代表大会以前就决定选举两个三人小组,从党的观点来看,我们也就不能有别的做法了。如果说代表大会上暴露出来的色彩上的区别不大,那么我们从这些色彩斗争中作出的实际结论也是不大的,因为这个结论只不过是说两个三人小组中三分之二的席位应当给党代表大会的多数派。

只是由于党代表大会上的少数派不同意成为中央机关中的少数,那些遭到失败的知识分子才始则发出“颓丧的啜泣”,随后又从事无政府主义的空谈和无政府主义的行动。

在作结束时,我们要再一次从中央机关组成问题的角度看一看图表。很自然,除了色彩问题以外,代表们在进行选举时还要考虑某某人是不是适当、工作能力强不强等问题。现在少数派总想把这两个问题混为一谈。这两个问题各不相同,这是不言而喻的,从一件简单的事实也可以看出这一点:选举中央机关报最初的三人小组的计划,在代表大会以前,即当马尔托夫和阿克雪里罗得同马尔丁诺夫和阿基莫夫的联盟还是谁都料想不到的时候就已经拟定好了。对于不同的问题,应当用不同的方法来回答。对于色彩问题,应当在代表大会的记录中,在所有一切问题的公开讨论和表决情况中去找答案。关于某人是不是适当的问题,大家在代表大会上一致决定用秘密投票来解决。为什么整个代表大会一致通过了这样的决定呢?——这是一个十分浅显、无须多谈的问题。但是,少数派(当他们在选举中遭到失败以后)甚至连浅显的道理也开始忘记了。我们听到无数激昂慷慨、兴奋欲狂的拥护旧编辑部的话,但是关于代表大会上那些同拥护六人小组和拥护三人小组的斗争有关的不同色彩,我们却丝毫也没有听到什么。我们从各个角落听到所谓选入中央委员会的人没有工作能力、不适当、心怀叵测等等流言蜚语,但是关于代表大会上那些为取得中央委员会中的优势而斗争的不同色彩,我们却丝毫也没有听到什么。我觉得,在代表大会外面散布关于个人品质和行动的流言蜚语,是不体面的和卑鄙的(因为这些行动百分之九十九都是只能向党的最高机关宣布的组织秘密)。用这种流言蜚语在代表大会以外进行斗争,我认为,这就是诽谤行为。对于这些流言蜚语,我能给予公众的唯一回答就是指出代表大会上的斗争情况。你们说,中央委员会是由不大的多数派选举出来的。这是事实。但是这个不大的多数派是由一切不是口头上而是事实上最彻底地为实现火星派计划而斗争的人组成的。因此,这个多数派道义上的威信比它形式上的威信要高得多,——对于那些把《火星报》方针的继承性看得比《火星报》某个小组的继承性更重要的人说来要高得多。谁更有资格判断某人是不是适于实行《火星报》的政策呢?是那些在代表大会上贯彻这种政策的人呢,还是那些往往反对这种政策而维护一切落后性、一切无用的东西以及一切小组习气的人?

注释:

[19]山岳派和吉伦特派是18世纪末法国资产阶级革命时期的两个政治派别。山岳派是法国国民公会中的左翼民主主义集团,以其席位在会场的最高处而得名。该派主张铲除专制制度和封建主义,是当时的革命阶级——资产阶级的最坚决的代表,其领袖是马·罗伯斯比尔、让·保·马拉、若·雅·丹东、路·安·圣茹斯特等。吉伦特派代表共和派的工商业资产阶级和农业资产阶级,主要是外省资产阶级的利益。它的许多领导人是立法议会和国民公会中的吉伦特省代表,所以后世历史学家给它起了这个名称。吉伦特派的领袖是雅·皮·布里索、皮·维·韦尼奥、罗兰夫妇、让·安·孔多塞等。吉伦特派动摇于革命和反革命之间,走同王党勾结的道路,最终变成了反革命力量。列宁称革命的社会民主党人为山岳派,即无产阶级的雅各宾派,而把社会民主党内的机会主义派别称为社会民主党的吉伦特派。在俄国社会民主工党分裂为布尔什维克和孟什维克之后,列宁经常强调指出,孟什维克是工人运动中的吉伦特派。——341。

[20]沃罗涅日委员会是在以弗·彼·阿基莫夫和莉·彼·马赫诺韦茨为首的经济派影响下的一个俄国社会民主党组织。该委员会对在1902年11月普斯科夫会议上成立的组织委员会持敌对立场,不承认它有召开党的第二次代表大会的权力。该委员会散发诽谤性信件,辱骂组织委员会,并把在建立组织委员会中起了主要作用的《火星报》称为“社会民主党的鹰犬”,指责它实行分裂政策。由于这些原因,组织委员会认为不宜邀请该委员会参加代表大会。第二次代表大会批准了组织委员会的决定,指出:“鉴于沃罗涅日委员会不承认组织委员会以及召开代表大会的章程,俄国社会民主工党第二次代表大会认为组织委员会无疑有权不邀请该委员会参加代表大会。”关于这个委员会,参看本卷第407—410页。——343。

[21]彼得堡“工人组织”是经济派的组织,于1900年夏建立,1900年秋同被承认为俄国社会民主工党彼得堡委员会的彼得堡工人阶级解放斗争协会合并。火星派在彼得堡党组织中取得胜利后,受经济派影响的一部分彼得堡社会民主党人于1902年秋从彼得堡委员会分离出去,重新建立了独立的“工人组织”。“工人组织”委员会对列宁的《火星报》及其建立马克思主义政党的组织计划持反对态度,鼓吹所谓发展工人运动和斗争成功的最重要条件是工人阶级的自主精神。1904年初,在党的第二次代表大会以后,“工人组织”停止活动,加入了全党的组织。——343。