Отец, Который Построил Дом. Глава I

Проект "Уютная Россия"Вступление

Глава I. Дед. Долгая дорога домой

Идентичность. В какой степени она определяется средой, а в какой — является результатом собственных поисков и приложенных усилий человека?

Славяне — практически любые — накопили богатый и сложный опыт отношений с идентичностью.

Блажен, кто родился сразу в условной косоворотке/вышиванке в хартленде своего народа, и прожил, не снимая ее, до самой смерти — так что ни сам он, ни кто другой не подвергал его испытанию сомнением в том, кто он есть.

Но что делать, скажем, сыну бедного русинского священника, родившемуся в деревне Тисов под Ивано-Франковском в середине XIX века? Кем себя считать в первую очередь, какую принадлежность выбрать: историческую русскую? Зарождающуюся украинскую, самостийную? Австро-венгерскую, по праву подданства?

В то время в том месте идентичность можно было выбирать, как, скажем, абитуриент выбирает вуз: везде были свои очевидные сложности и яркие, но отнюдь не гарантированные перспективы. “Лоскутная империя”, как называли державу Габсбургов, является, пожалуй, наиболее выпуклой иллюстрацией проблем самоопределения, актуальных с эпохи зарождения национальных государств и по сю пору.

Иосиф (Осип) Николаевич Ливчак в своем выборе никогда не сомневался. Этот идеальный герой комикса в стиле стимпанк решил, что будет русским — и стал им.

Итак, наш герой родился в 1839 году в селе Тисов. Сейчас это совсем небольшой населенный пункт — в Сети можно найти изображения оттуда: приятные гористые пейзажи Прикарпатья, разбитые дороги, старинная православная церковь, рядом новая большая православная церковь, фото с похорон “воинов АТО”. Типичная западноукраинская глушь со всем набором надлежащих атрибутов.

Типичное место, из которого ты при первой возможности уедешь, но которое будешь нежно любить всю жизнь, если там родился. Иосиф Николаевич — истово любил.

И, нежно любя, при первой же возможности уехал. Сначала в гимназию в Перемышль (ныне известный как польский Пшемысль), потом в Лемберг (ныне украинский Львов), где отучился в университете, затем — в 60-х годах XIX века в Вену, тоже учиться, а еще заниматься политикой. В австрийской столице Ливчак-дед вместе со священником РПЦ Михаилом Раевским организовал славянский кружок “Русская основа”, преследовавший цель обратить в веру русского патриотизма местных студентов-русинов (и заодно — других славян), а также выпускал сатирическое издание “Страхопуд” (“Пугало”, если по-нашему). “Пугало” делало “бу” польской партии и входившим в силу самостийным украинцам.

В конце концов деятельность Ливчака испугала и австрийское правительство, так что в Вене нашему герою сделалось неуютно — пришлось переехать в Россию, в Вильно (ныне Вильнюс, Литва). В этом городе появились на свет лучшие из его созданий — целый ряд изобретений и дети, включая сына Федора, будущего симбирского архитектора.

Наверное, вынужденное окончание политической борьбы и бегство в пределы России можно считать поражением. Но поражение у Ливчаков не единожды оборачивалось личным благом для проигравшего.

После переезда начинается биография Иосифа-изобретателя. Родина по Ливчаку-старшему — это не только то, что выбирают, но и то, что самостоятельно себе создают. Практическое устройство русской жизни (да и человеческой жизни в принципе) Иосиф Николаевич находил крайне несовершенным и пытался всё, что возможно, починить.

Для начала бывший главред “Страхопуда” изобрел прототип полиграфической наборной машины, известной как линотип — в дальнейшем она сильно повлияет на типографское дело. Впрочем, патент на это устройство принадлежит американцу Отмару Мергенталеру, а имя Ливчака в этой связи не упоминается даже в русской “Википедии”.

А вообще для описания широты интересов Иосифа Николаевича лучше всего подходит диалог-мем:

— В какой области создавал свои изобретения Ливчак?

— Да.

Ливчак пытался усовершенствовать всё. Разумеется, занимался паровозами (напомню, мы все еще в стимпанке) — сконструировал указатель пути и скорости движения локомотива. Испытания устройства в присутствии прессы прошли блестяще, за это изобретение Ливчак был награжден золотой медалью Русского технического общества, но в практику оно внедрено не было по причинам, объяснение которых теряется в недрах бюрократического аппарата.

Он разрабатывал процесс механизированной укладки рельсов, машины для жатвы, гребное колесо для пароходов. В печати упоминаются его проекты «колейных дорожных панелей как средства помочь нашему бездорожью», «самодвижной мины», «зимнего судоходства подо льдом». Известны его труды, посвященные вопросам воздухоплавания (Иосиф Николаевич выпустил целую книгу на эту тему).

“Существование этого упорного, одушевленного старика так всегда и дробилось на три последовательных периода: увлечение идеей и выполнение ее, потом мытарства по инстанциям и канцеляриям, осложненные страхом германского шпионства и, наконец, но это бывало не так часто, радость и торжество, когда какой-нибудь станок и прицел признавались полезными и принимались военным министерством”,

— пишет в своей статье “Памяти Ливчака” Александр Столыпин, брат Петра Столыпина, публицист, хорошо знавший изобретателя.

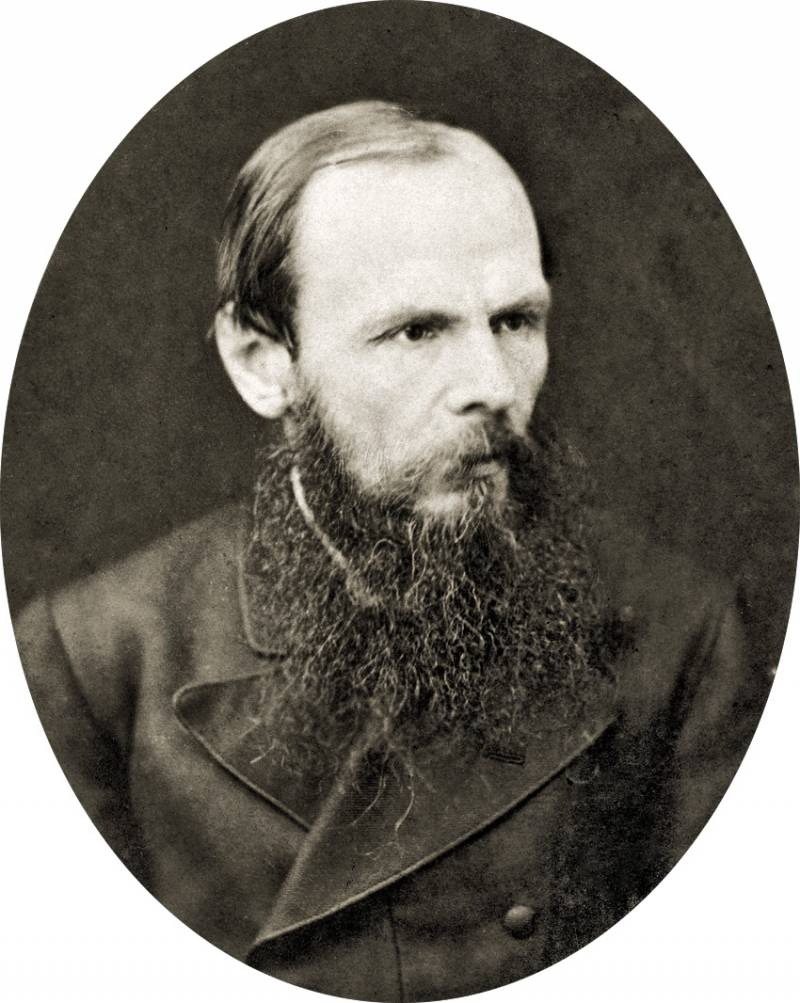

“Одушевленность”, как называет это качество брат премьера, хорошо передают сохранившиеся документы о взаимодействии Иосифа Николаевича с Достоевским: так, в переписке Ливчак просит писателя ходатайствовать за его проект перед великим князем. “Сама судьба” назначила вас выполнить эту миссию, заявляет Федору Михайловичу Ливчак. Классик жалобно отмахивается в духе “пощадите старого больного человека, какая, блин, “судьба”, я вообще уезжаю лечиться на воды”.

В другом письменном памятнике, вышедшем из-под пера Достоевского, Ливчак предстает не технарем, но почти волхвом. В те благословенные времена науку и инженерное дело нелегко было отличить от магии.

«Преподаватель механики Осип Николаевич Ливчак, прибывший на днях из Вильно по делу, касающемуся некоторых современных военно-технических вопросов, сообщил мне, между прочим, весьма любопытный документ. Он завязал три узла на нитке, припечатанной по концам печатями, – одним словом, разрешил задачу Цольнера и Следа, касающуюся "четвертого измерения", о которой, как известно, был поднят в последние два месяца довольно любопытный спор в печати и в публике. Я видел даже и документ: нитку, припечатанную к бумаге печатями, с завязанными на ней узлами, а на этой же бумаге и 12 подписей лиц, бывших свидетелями успешного разрешения г-ном Ливчаком хитрой задачи. По крайней мере этим кой-что разъяснится. Мне показалось, что об этом даже нужно сказать хоть два слова в печати, вот почему и адресую вам это...»

<Эмодзи человечка, разводящего руками>.

Особое место в мыслях Ливчака занимало оружие. Одно из его изобретений попало в классическую литературу:

“После словесности люди занимались на дворе приготовительными к стрельбе упражнениями. В то время как в одной части люди целились в зеркало, а в другой стреляли дробинками в мишень, — в третьей наводили винтовки в цель на приборе Ливчака”,

— Александр Куприн, “Поединок”.

Помимо прицельного станка Ливчак в интересах военных изобрел диаскоп — прибор, ставший предвестником перископа. Ливчак утверждал, что его устройство позволяет “видеть сквозь стены”. Диаскоп был отмечен большой золотой медалью Парижской академии.

“Предметом его [Ливчака-деда] любви и поклонения было русское воинство. Он верил в русские победы, но ему мучительно хотелось видеть русскую военную технику на высоте, недосягаемой для неприятеля. Десятками лет его ум был зачарован мыслями о том, как сделать нашего воина неуязвимым и какое дать в руки русского воина наиболее сокрушающее оружие…”

— Александр Столыпин, “Памяти Ливчака”.

Разумеется, как и всякого стереотипного изобретателя, особенно эпохи стимпанка, его должен был сопровождать флер легкого безумия. Например, предлагая проект инстанциям, он косился на каждого лишнего писца, подозревая в нем германского шпиона.

“У него все было секретом, все было сюрпризом для неприятеля, и в каждом канцелярском писце или члене комиссии он с изобретательскою подозрительностью видел лишнего и неудобного свидетеля”,

— Александр Столыпин, “Памяти Ливчака”.

Но И.Ф. был из тех “безумцев”, что сперва вызывают добродушные усмешки, а потом оказываются правы:

“При встречах с ним я ждал его вступительную фразу, которую знал наизусть: "Несомненно, что летом нам грозит война с Австрией…” Это продолжалось много лет, и, наконец такое лето наступило…”

— Александр Столыпин, “Памяти Ливчака”.

Иосиф Николаевич, покинувший свою прикарпатскую колыбель много десятков лет назад, продолжал жаждать физического воссоединения с ней.

“Всю свою долгую жизнь он посвятил этой мечте, этой, как казалось, несбыточной надежде: освобождению своей подъяремной родины”,

— Александр Столыпин, “Памяти Ливчака”.

Иосиф Ливчак успел дожить до радостного момента: 3 августа 1914 года русская армия взяла Львов.

«Последняя встреча с ним для меня была по впечатлению неизгладима: войдя в мой кабинет в редакции [«Нового времени»], он закрыл лицо руками и зарыдал. Это были слезы радости после взятия Львова: “Сбылось... сбылось... то, чего ждал всю жизнь…” — говорил он прерывающимся голосом. И, действительно, после такой минуты он мог умереть, — не многим судьба посылает подобное».

75-летний Иосиф Николаевич Ливчак скончался 27 октября (9 ноября) 1914 года от заражения крови — рану он получил во время работы за станком над системой автоматического пожаротушения («машины для тушения пожаров»).

...Взятие Перемышля в марте 1915 года в одной новенькой бетонной избе в Симбирске отмечали уже без него.

Иосифа Ливчака при жизни величали не иначе как “русским Эдисоном”, тепло о нем отзывался и близко знакомый с ним Менделеев. Несмотря на десятки или, как утверждается, сотни проектов, оставшихся на бумаге, несколько важных изобретений Ливчака-деда были введены в практическое применение.

Но, как справедливо отмечает Андрей Квятковский в своей добросовестной, несмотря на украинский национализм автора, статье “Ливчак, який не став українським Едісоном”, инженер был широко известен при жизни, но его имя в России никак не увековечено и сейчас мало кому что-то скажет. Автор статьи считает это результатом “неверного” политического выбора исторического персонажа — мол, будь он украинским националистом, его имя, написанное на мове, подняли бы на знамя и выбили в камне. Хотя взгляды И. Н. Ливчака были стопроцентно “промосковские”, украинцы и сейчас не прочь присвоить его себе. Так что иногда битва за идентичность человека идет даже после его смерти.

Ливчак ничего не должен был государству российскому. Даже сама его прорусская деятельность в Вене представляла из себя чистую самодеятельность без всякой господдержки из Петербурга. Насколько талантливый, настолько же и энергичный, он наверняка сделал бы себе карьеру в Австро-Венгрии и, не исключено, был бы там куда более щедро вознагражден за свои достижения. Говорят, уже через много лет после переезда Ливчака поближе к Петербургу австрияки предпринимали тщетные попытки его вернуть и поставить себе на службу.

Что касается отношений Ливчака-старшего с чиновничьей машиной Российской империи — то это была история прежде всего о борьбе и преодолении. Об упорстве и отказе сдаваться. Это его никогда не смущало. Россия для Ливчака была больше и важнее государственных границ и — самого государства. Он, очевидно, понимал свою идентичность как ответственность: страна не станет лучше, сильнее, удобнее, пока ты, да, да, лично ты, не приложишь к этому усилия.

И город не станет лучше.

И дом.

Такое миропонимание унаследуют его потомки. Нередко про отпрысков знаменитых людей говорят, мол, “природа на нем отдохнула”. На Ливчаках природа до сих пор трудится практически без выходных. Среди потомков неистового Иосифа — известный архитектор, художница, множество ученых, политики, правозащитники и, конечно же, целая толпа инженеров.

Продолжение: