КОД и КАНОН. ч.2

ОнтологияВидео лекции Сергей Борисовича Переслегина “Социальный Код, Культурный Канон и Техники Мышления".

(Лекция, из курса визионерских лекций С.Б.Переслегина, исследователя фантастики, военного историка, футуролога, «Психоистория и основы Прогрессорской деятельности».)

Часть 2

Задает: технологические форматы мышления, информационные, что вместо знаниевого. Вне-онтологичность и постмодернистское отношение к истине, зато очень развитое правовое сознание.

Можно было бы подумать о том, что постиндустриальный канон существует только в одной форме — однако нет, у них тоже две формы. Одна характерна для Европы, другая для США, и хотя плохие обе, но с моей точки зрения они плохи сильно по-разному, и США скорее всего в соревнований форм выиграет.

Постиндустриальный канон в ЕЭС: мышления на постмодерне; коммуникации на социальных сетях и толерантности; деятельность отсутствует; образованный слой занимается правом и менеджментом.

В США совсем не так: мышление построено на информационно-коммуникативных технологиях; коммуникация — на кино, сериалах и на медиа; в деятельности идет сегрегация простых и сложных форм труда. Образованный слой занимается управлением сложностью.

В принципе методологи, хотя они у нас развивали Декартов канон, описали свой собственный канон: мышление строится на методологии лингвистики; коммуникация — на деятельностных играх; деятельность образованного слоя — управление управлением. Это очень интересная попытка, но по-моему обреченная — создать над элитами еще один слой истинных управленцев, то есть положить фигуру, типа Аристотеля при Александре, но не в античном, а в альтернативном каноне. Попыток, насколько мне известно, было сделано несколько, и даже иногда образовывались управленческие двойки управленца и методолога, но ни одна из этих двоек не оказывалась сколько-нибудь стабильной.

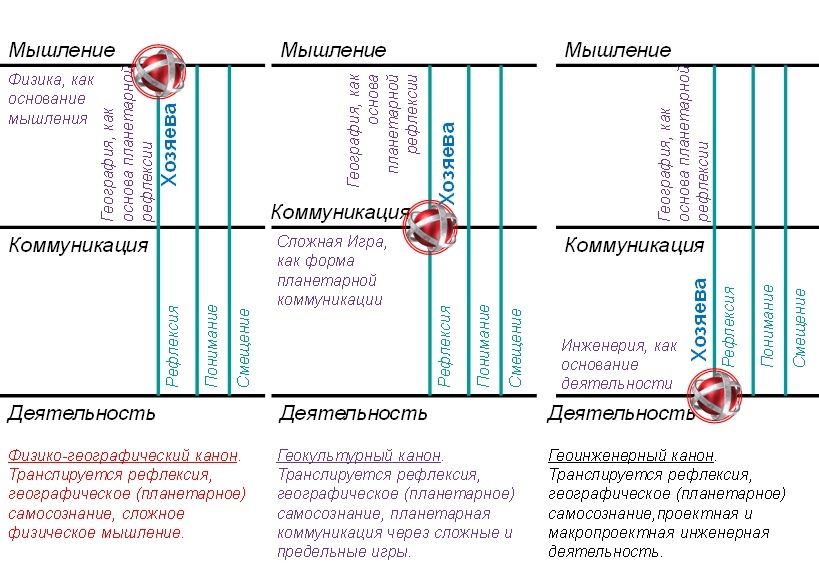

В 2010 годы, то есть вперед где-то от начала майдана в Киеве, и до коронавирусной катастрофы, наша группа пыталась развивать структуру известную как географический канон. Географический канон из своей основы имеет географию, как форму планетарной рефлексии. Мы понаписали этот канон в трех формах. Во всех случаях готовит этот канон хозяев земли. Три варианта есть у него: Физико-географическая форма — это вы географию соединяете с физикой, география как планетарная рефлексия, физика – как основание мышления. Как легко понять главный школьный предмет «физическая география». Опять хочется сказать, насколько неплохо было сделано образование в старой империи, но не знали они ничего про образовательные каноны, а то, что географию нужно строить на физической географии и это может иметь значение — превосходно понимали.

Гео-культурный канон: география плюс сложные игры. Гео-инженерный канон —география плюс инженерная действенность. Все эти три формы географического канона, работают со сложным трудом, и с хозяйствованием, а не с экономикой. Это управление с средами, управление территорией, и геоинжиниринг (термин мне просто нравится больше, чем терро-формирование). Хотя можно использовать и то, и другое. Совершенно понятно что, такой канон был бы очень адекватен для Евроазиатского союза, но Евроазиатского союза нет и не будет. Возможна лишь ситуация, когда Россия является на какое-то время младшим партнером Китая, и это будет не очень долго, по многим социальным и цивилизационным соображениям. Ну а в этом случае геопланетарный канон конечно потерял свое значение.

Зато сегодня очень большой интерес может представлять средовой канон, который быстро готовит участников постглобального и посткатастрофического общества, способных выживать в произвольно меняющихся условиях, в том числе в информационно переменных средах.

Этот канон построен на единстве трёх пониманий, или если хотите, трех действий. В этом каноне задается робототехника, причем робототехника, рассматриваемая не как изготовление роботов, а как цифровая инженерия в целом, управление и медицина.

Имеет место быть единство, и некоторое квантовая запутанность трёх направлений: робототехника — это работа с мертвым; медицина-антропология — это работа живым; и наконец управления — это работа с социальным. Эти три вещи тесно переплетаются в каноне. При этом, мышление вы задаете через управление; деятельность — через робототехнику; а понимание задаете через схематизацию антропного — через представление о человеческом, — и это как раз есть медицина. Рефлексии здесь дается через игру игровую среду; смещение здесь точно также ослаблено, как и в советском каноне, смещение как раз и дается через три скила: живое, мертвое и социальное — у вас всё время соединяются и переплетаются. Может получиться очень интересный канон, и я думаю что в ближайшем будущем нам точно потребуется его описать.

Для завершения этой темы, просто несколько экспериментов, как каноны могут быть нарисованы.

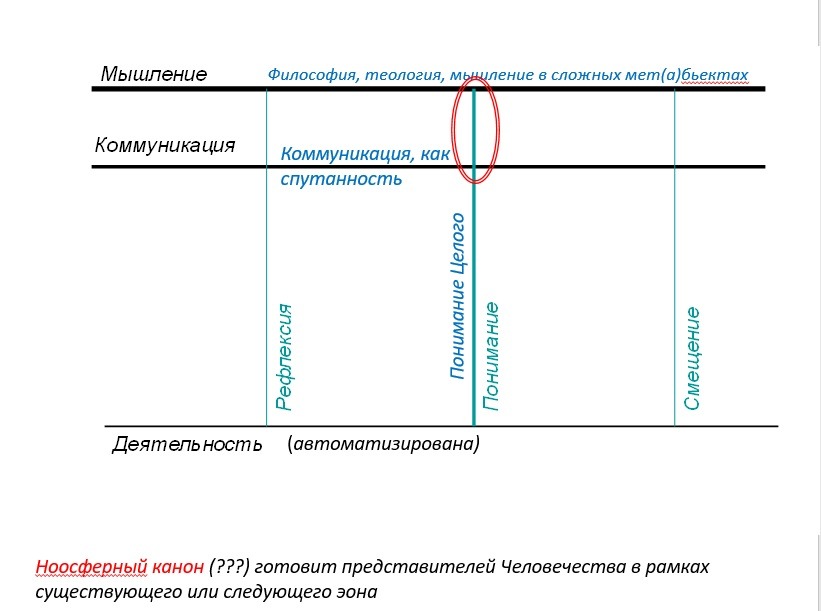

Ну вот, например, ноосферный канон с одной стороны является частью советского, но в отличие от советского канона, сейчас мы его понимаем по-другому. Мы мышление описываем в этом случае уже не математикой и не физика, и даже не семиотикой, хотя семиотикой конечно тоже, но мы рассматриваем мышление через философию, теологию, через умение мыслить в сложенных мета-объектах. Коммуникация понимается в этом каноне как спутанность, и вот здесь кусочки из физики квантовой механики, а понимание дается через целое. Деятельность в этом каноне автоматизирована. Вот такая конструкция. Готовят этот канон, извините, представители человечества.

О Декартовом каноне я уже говорил, он основан на соединении мышления с коммуникацией, через оргдеятельностные игры, мыслекоммуникационные. Деятельность в этом каноне инженерная и военная. И понимание рефлексии идет через целое, канон полестратегичен и полеоснователен.

Дальше есть еще картинка методологического канона, который готовит практического философа.

Результатом является современный методолог, практический философ, противопоставленный как советской интеллигенции, так и административным элитам. Поскольку коммуникация не задана совсем, деятельность задана только технологическая и управляющая, зато невероятно сильно задана рефлексия, как многоуровневая и сложная, у вас получается очень интровертный канон.

А вообще обращаю ваше внимание, собственно, все весь этот рассказ был для того, чтобы показать: у вас много позиций, мало того, что любую можно усилить или ослабить, но вы еще можете ставить очень разное предметное содержание. И вы должны ответить на вопрос, в рамках того что вы считаете своим культурным кодом, своим когнитивным кодом: Что именно вы будете развивать?

При этом я обращаю ваше внимание, что конечно же, с одной стороны, образовательный канон — штука очень большая, государственная. Там в идеале у вас государство или нация, решает вопрос о культурном коде, строит канон, на основании канона curriculum (учебный план), как набор всевозможных программ. Дальше идут программы, предметы, знания умения навыки, у вас получается огромная система, на которую один отдельно взятый Прогрессор, разумеется, повлиять не может. Но нужно иметь в виду, что именно дикая совершенно инерционность системы образования, приводит к тому, что если вы, будучи учителем, соблюдаете некоторый набор формальных требований, то внутри этого набора требований, которым не сложно удовлетворять, и которые сводятся по сути дела к заполнению нужного документов нужным образом, вы можете учить людей тому, чему считаете нужным. А тем самым спокойно можете транслировать свой канон. Заметим здесь, что в условиях ожидаемого кризиса существующего постиндустриального канона, эта деятельность заведомо будет востребована.

Вторая часть, которую тоже нужно иметь в виду. Когда мы говорили об образовательном каноне, мы все-таки в основном говорили о том, из каких социальных слоев состоит общество, и чем эти слои заниматься. При чем нас интересовали две вещи: кто в общество занимается деятельностью?

С удовольствием приведу очень мной любимую цитату из рассказа Генри Каттнера «Механическое эго»:

— Да, мне бы помогло электричество, но к сожалению, электричества не было в до-роботовую эпоху. (это робот говорит герою рассказа, который является сценаристом из 1950-х, может быть начале 60-х годов).

— А оно существовало, — сказал Марвин, — вернее, я бы хотел сказать существует. А кто по-вашему приводит в движение все эти лифты, машины, лампочки?

Робот пожал плечами: — Рабы.

Так что, всегда важно узнать, кто занимается деятельностью? Есть фактически всего четыре версии:

- Деятельностью занимаются рабы, эти рабы могут получать приличную зарплату, иметь высокий уровень жизни, но они не в состоянии принять участие в управлении, не могут начинать и прекращать деятельность.

- Второй вариант: могут заниматься сознательные труженики. Они могут начинать и прекращать деятельность, отвечают за ее конечный результат, но также не могут заниматься управлением.

- Третья версия: могут заниматься мастера, способные к сложному труду. Мастер, способный к сложному труду включён в управление, и это между прочим то, чем советское коммунистическое общество (не суть важно, будете вы его смотреть по Ефремову, Стругацким, Булычеву, или например, по Аркадию Стругацкому «Ярославцев» — поскольку книжка написана в детской форме сказки, многие идеи просто проводятся наиболее простым и понятным образом).

- И четвертый вариант: деятельность может быть передана роботам.

Что касается мышления, то мыслить может философ, психолог, методолог, управленец, ученый. Ну может бы добавить еще пару позиций, например, того же семиотика, вряд ли их будет очень много. Коммуникация, кроме как в китайской системе, в отдельную позицию не выделялась, но коммуникация всегда предполагает язык, и определенную форму культуры, через которую норма коммуникации и транслируется. Таким образом вы определяете, какой тип общества вы хотите создать, а дальше уже вы начинаете играть с рефлексией, пониманием, смещением, начинаете играть с программной ситуацией, и в конечном итоге вы воспроизведете культурный код, и воспроизведете само общество и его элиту, — что и является вашей задачей, с точки зрения модели образования. Либо очень незаметно в нужную сторону трансформируете, что является вашей задачей, как психоисторика или Прогрессора.

Но есть ещё одна задача, она совершенно отдельная — это вопрос о том, кто не будет находиться внутри общества, кто будет находиться вне его? Те, кто находятся вне общества — это, как правило, либо высшая философия, она же метаонтология, либо высшая теология. В любом случае это форма мышления и познания. А это означает, что нам нужно посмотреть не только, как развивается и меняется культурный код, но и немножко посмотреть на когнитивный.

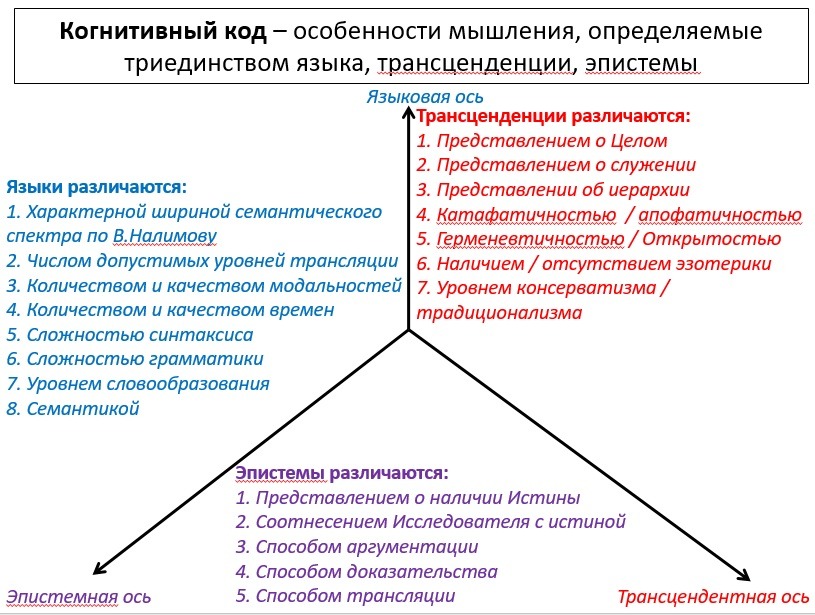

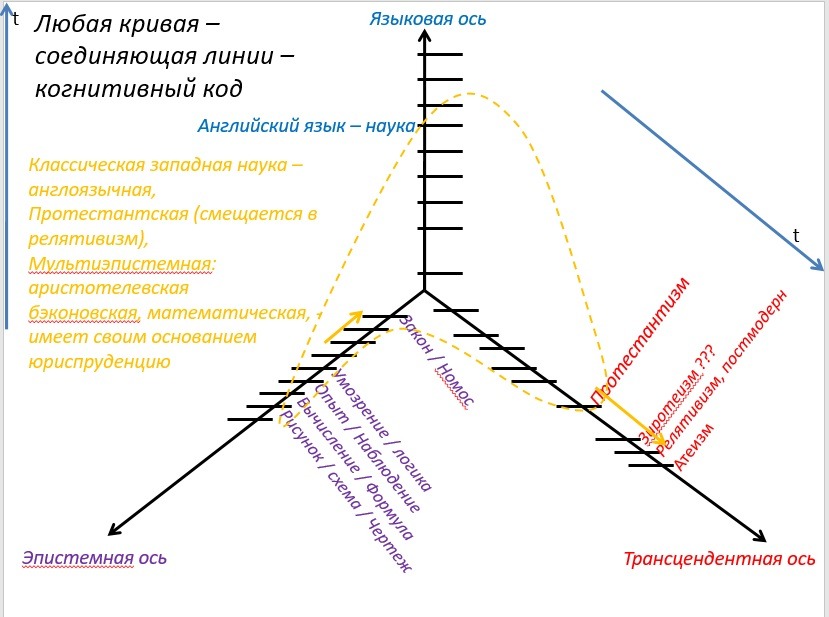

Когнитивный код мы уже определили, как фактический способ решения когнитивных задач. Можно определять его следующим образом: когнитивный код — это особенности мышления, определяемые триединством языка, трансценденцией и господствующей эпистемой. И, соответственно, в этих трех осях (языковой, трансцендентная, эпистемной), мы и будем изучать возможной когнитивные коды.

Прежде всего нужно понять, чем отличаются языки.

Первое и главное отличие языка, это характерная ширина семантического спектра по Налимову. Совсем грубо, это насколько богато пространство синонимов у любого из выбранных вами слов — насколько велико богатство синонимов, усредненных по языку. При этом смотрите, с одной стороны, чем у вас это пространство шире, тем ваш язык проще соединяет несоединимое и вам легко продвигаться не только в новое, но даже и в иное. Но при этом, ваш язык становится крайне мало удовлетворительным для передачи команд, приказов, распоряжений, вообще для описания практической деятельности.

Дело в том, что даже если вы выдали распоряжение вашему заместителю, и он его вам повторил, он его скорее всего повторил с другими синонимами. А у других синонимов свой синонимальный ряд. Он передает свой приказ начальнику отдела, и это уже будет выглядеть на русском языке сильно не совсем то, что говорил руководитель. А начальник отдела, это ещё высокий управленческий уровень, а под ним есть его заместитель, под ними руководители секторов, а под ними есть руководители рабочей группы, и наконец уже работники. В результате вы получаете вполне понятный результат: приказ сверху донизу будет искажен до неузнаваемости. Да, с этим можно что-то сделать через понятие письменного приказа, но я обращаю ваше внимание, что если у вас язык с широким семантическим спектром, то письменный приказ, пускай в нем будут одни и те же слова, восприниматься разными людьми тоже будет достаточно по-разному. И в этом плане число уровней трансляция в языке тем меньше, чем шире его семантический спектр.

Нам русским повезло, и не повезло — одновременно. С одной стороны, наш язык имеет чрезвычайно широкий семантический спектр, а с другой, как следствие, чрезвычайно малое число уровней трансляции, на котором исходный сигнал еще оказывается более или менее разборчивым.

Английский язык строго противоположен. Довольно узкий семантический спектр, и гораздо больше (до шести) уровней трансляции, через которые язык свободно проходит, и где исходный сигнал еще сохраняет смысл. Заметим, что пределами являются искусственной языки, где синонимов нет вообще, слово обозначает только то, что оно обозначает, нет ни метафор, ни сравнений, ни синонимов. Есть только точность. Зато, уж извините, одно и то же высказывание на искусственном языке будет одинаковым везде.

Дальше в языке отличаются: Количество и качество модальностей, количество и качество времен, сложность синтаксиса — чем сложнее синтаксис, тем сложнее тексты на этом языке, а тем самым сложнее мышление на этом языке.

Сложность грамматики — чем сложнее грамматика, тем сложнее отдельный квант мышления, тот кусочек, который мыслящий схватывает целиком и полностью.

Уровень словообразования — чем проще образовывать слова, тем проще работать с не проявленным, то есть с темной языковой материей (ссылаюсь на Наталью Луковникову), с новым, с иным.

Ну и в последнюю очередь языки отличаются семантикой, не могу не заметить, что в европейских языках различие семантики довольно невелико. Хотя если мы, например, начинаем рассматривать разницу между европейским языком и, например, эскимосским, то видно совершенно четко: в семантике европейских языков огромное количество абстрактных понятий, и практически нет конкретных. Но, а у эскимоса, сколько там не помню, 20 или 30 слов для разного состояния снега, а у нас это все один и тот же снег.

Трансценденции отличаются — представлением о целом, представлением об иерархии и служении, часть трансценденции катофатическая, то есть они утверждают в позитивном залоге, что то-то есть то-то. А часть трансценденции апофатическая, и это его утверждает в залоге небытия: Господь не есть человек. С одной стороны, вроде бы не объясняет что есть Господь, с другой заметьте, это очень интересный способ мышления — определение через отрицание, а не определение через утверждение, как большинстве языков.

Трансценденции могут отличаться герменевтичностью или открытостью. Могут отличаться наличием эзотерики, или ее отсутствием. Могут различаться уровнем консерватизма, то есть способностью меняться под действием внешних условий.

И наконец эпистемы. Эпистемы различаются представлением о наличии истины, о том, как исследование соотносится с истиной, аргументацией, доказательствами, трансляцией (как передать истину другому). Заметим, что с языками у нас все спроектирована довольно внятно, с эпистемами все очень тяжело по той простой причине, что любая культура полагает существующей только одну эпистему. Мы уже дошли до понятия метаонтологичность, но еще очень далеки от представления о метаэпистемности. Ну с трансценденциями у нас есть история представления целом, поэтому с ними тоже можно как-то работать.

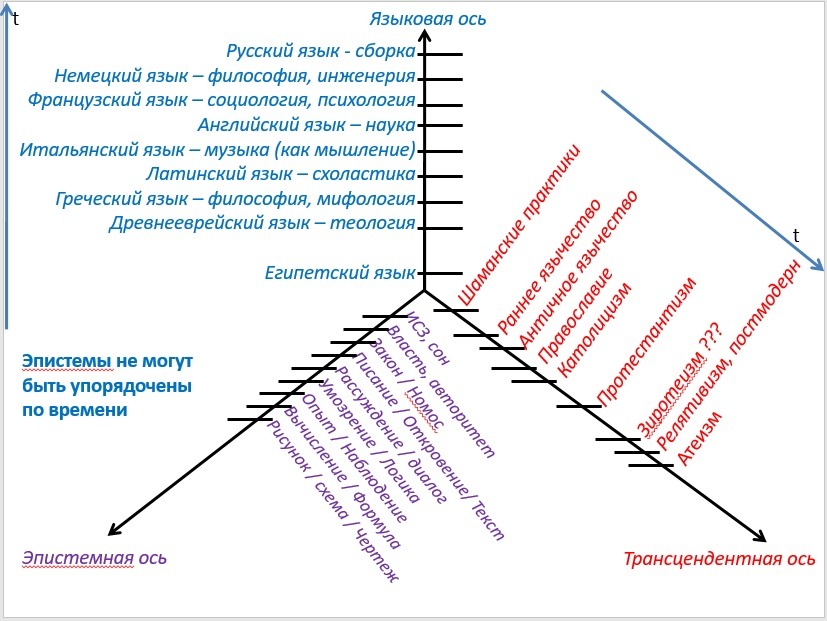

Теперь попробуем всю вот эту, очень теоретическую конструкцию, перевести на язык практический. Это конечно сделает систему проще, и мы много вариантов потеряем, но зато некоторые варианты сможем здесь гораздо четче понять. Прежде всего берем языки, я естественно рассматриваю только европейские языки, и работаем в рамках Логоса, и тогда мы эти языки можем упорядочить по времени и по деятельности, мыслительной и когнитивной.

И тогда у нас будет исходно Египетский язык — он был исходен и на нём было всё.

Исходно Древний Еврейский, или даже Древний Арамейский — язык, в котором великолепна и проявленная описано теология.

Греческий язык — философия и мифология.

Латинский язык — юриспруденция и схоластика.

Итальянский язык — музыка, — у меня здесь нет нужного слова, на русском языке его просто нет; я рассматриваю здесь музыку, как совершенно особый тип мышления, как мышление, способное сложным образом соединять разные последовательности. Итальянский язык в этом отношении — один из языков сборки, но совершенно особо, и эта сборка никогда не была доведена до праксиса.

Английский язык — наука и торговля.

Французский — социология и психология.

Немецкий — философия и инженерия.

И наконец Русский язык. Похоже, что в русском языке основа тоже сборка, и она другая, чем в итальянском. Наша сборка не музыкальна. Если уж связывать с искусством, то она скорее делается на поэзисе, чем на музыке. Но тем ни менее, сборка, то есть умение схватить некое знание, например, целую научную дисциплину, аккуратно спрессовать и изложить в простом, понятном и легко транслируемом виде — да это то, что у нас получается очень хорошо. При этом заметим, для тех у кого хорошо развито искусство сборки, для них результат сборки важнее, чем исходники. Т.е. с этой точки зрения не надо делать каталоги, с этой точки зрения не обязательно заниматься управлением геномом и хорошо развивать все технологии, как с этим геном работать, нужно придумать простой обозримый способ, описывающий все возможные версии операций над геномом, и результаты всех этих операций. Вот это и будет сборка. Ну понятно, что очевидные примеры: это то, что Дмитрий Иванович Менделеев сделал с химией; это то, что Вернадский сделал с учением о геохимии и ноосфере; ну и соответственно то, что, например, Иван Ефремов сделал, собрав в виде единого знания целую науку об обнаружении залежей древних ископаемых. Поскольку сейчас перед нами встала куча задач сборки, в геологии, в геофизике, в той же семиотике, да и в той же математике, физике, и так далее, я бы сказал, что перед русским языком стоят крайне интересные задачи, который есть смысл порешать.

А трансцендентная ось тоже может быто упорядочена по времени: шаманские практики, раннее язычество, античное язычество, православие (оно было раньше всех), католицизм, протестантизм (он последний), советский зеротеизм (вероятно нужно выделять в отдельную позицию), постмодерн (с его релятивизмом), и тот самый атеизм, который безразличен к целому. Зеротеизм — советская система, когда бога нет, но функции его выполняются, никогда не был безразличен к целому. Атеизм к нему безразличен.

Эпистемы же мне не удалось упорядочить по времени, и может быть это вообще невозможно сделать, поэтому по эпистемам — это исключительно набор — чисто прагматический набор, чего удалось выделить.

Как можно искать истину? — Через измененное состояние сознания и сон. Истина может порождаться и генерироваться властью или авторитетом. Это всегда всех страшно раздражает, когда, например, Сталин публикует работы по языкознанию, где объясняет, что Маркс был не прав, то почему-то ученые страшно возмущаются. Но эти же самые ученые совершенно спокойно могут написать что-то типа: как говорило нам солнышко русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, ну и так далее. Ведь власть — это необязательно император или генсек, это может быть и компендиум классиков данного знания, с которым, находясь в рамках этого знания, спорить не положено.

Причем ладно бы это было в литературе, но это, например, прекрасно проявляется в истории. Только в истории это уже, как правило, не чистый компендиум классиков, а некий набор сделанных договоренностей. Ну, например, вы не можете заниматься историей Древнего Египта, нарушая египтологический консенсус — вас не поймут.

Закон (законом я понимаю в данном случае в древнегреческом понятии номоса, как единство закона социума, природы, и так далее) — писание, откровения, сложный текст, может быть доказательством истинности чего-то.

Рассуждение свое собственное, или рассуждение в диалоге, или рассуждения в полилоге.

Умозрение — Аристотелева логика, опыт наблюдения, эксперимент мысленный эксперимент.

Вычисление — соотнесении с математикой.

Написание — формула. Очень смешно, когда человек пишет формулу и говорит: Теперь же я ясно доказал. Для тех, кто не в курсе, Ньютон, например, довольно много занимался вычислением количество воды, которая покрывала Землю во время Всемирного потопа, и даже построил неплохую теорию внутренности Земли, исходя из того, что в ней должны быть полости, чтобы всю эту воду там собрать.

Наконец, рисунок — схема, чертеж.

Вероятно, есть и еще эпистемы, но просто вот то, что я нашел эмпирикой, я это и написал.

Соответственно, любая кривая соединяющая позиция — это когнитивный код.

Вот можно посмотреть на классическую западную науку, как она есть. Позиция на языковой оси: английский язык — наука. Заметил, у немцев была очень короткая попытка создать свою собственную науку, при Гитлере была попытка создать арийскую науку. Ну, не получилось, опять же неизвестно, если бы это продолжалось долго, удалось бы из этого что-то сделать или нет. Потому что, как вы понимаете, немецкий язык адекватен философии инженерии, а не научный вариант, — но, тем ни менее интересно посмотреть. Союз, что характерно, никогда не выступал с претензией на собственную сбоку научного знания.

По трансцендентной оси: Западная наука — протестантская, поскольку создавалась протестантскими странами. Сейчас смещается от протестантизма в релятивизм и атеизм.

По эпистемам — мультиэпистмная, но она именно мульти, а не мета. Т.е. в разных случаях используются разные эпистемы, но в каждом случае только одна. Аристотелевская логика, Бэконовская, математическая. Все эпистемы классической Западной науки имеют своим основанием юриспруденцию, и в этом плане доказательства некоей идеи в Западной науке, и доказательства её в западном судопроизводстве делается по одинаковой схеме и структуры полностью совпадают. У нас есть фраза, в нашей группе: английские юристы переквалифицировались и стали британскими учеными.

Итак, Западная наука центрирована на мышлении Аристотеля, прецедентное право, английский язык с узким семантическим спектром, и представляет собой сочетание логики Аристотеля, рафинированной математики, натурфилософии Бекона, и юриспруденции в англосаксонской версии.

Сразу давайте укажем здесь, мы с детства привыкли считать и нас так учили, что есть только одна международная общечеловеческая наука, — я сейчас пытаюсь объяснить, что с точки зрения психоисторика это как минимум просто не так.

Причем психоисторик может рассматривать это, как проект (естественно если все работают в рамках наиболее для тебя адекватных форм познания, ты с этого имеешь свое преимущество), может рассматривать как ошибку, может рассматривать как возможность, но не имеет право рассматривать единство науки как данность.

Понятно, что есть вещи, с которым мы именно этот тип науки работает максимально хорошо. Кстати, с дискурсивными законами Западная наука работает великолепно. А вот если вы попадаете в ситуацию, где закон невозможно выразить дискурсом, и где закон нарративен, она работать перестаёт.

Для Западной науки вызывают трудности ситуации, в которых мышление Аристотеля не действует: парадоксы, софизмы, в том числе, например, физические парадоксы — парадоксы квантовой механики и Общей Теории Относительности (ОТО). Хуже того, она абсолютно не рефлексирует, что она НЕ умеет работать с парадоксами, и делает вид, что она с ним прекрасно работает, и что все эти парадоксы она давно решила.

Хотелось бы заметить еще одну вещь, в принципе, как я уже сказал, наука англосаксонская — основная мировая наука. Немецкая попытка не увенчалась успехом. Но что любопытно, Эйнштейну, который работал совершенно не в логике Западной философии (он работал частично в немецком когнитивным коде, частично в иудейском когнитивном коде), удалось очень неплохо примешать кусочки своего знания из своей картины мира к Западной физике, и это прекрасно сработало. Связано это с двумя вещами: Сначала Эйнштейн решил задачу, которая стояла реально перед всей Западной наукой на тот момент времени, и которую до него не решили, — я говорю про Специальную Теорию Относительности (СТО). А дальше, он конечно стал очень сильно отдаляться от логики Западной науки, двигаясь в сторону Общей Теории Относительности ОТО), и касаясь местами даже принципа Маха.

Дальше этим путем пошел Д.Уилер, и это совершенно не Западная школа, но Эйнштейн никогда не высказывал претензий на создание самостоятельного направления в науке. Он как бы свой меч возложил к алтарю Западной науки, и он был принят. Немцы попытались зафиксировать отдельную позицию, но я думаю, что из тех кто слушает эту лекцию, мало кто слышал о том, что существовала арийская физика, и в ней были свои ученые, свои картины, и даже своя квантовая механика.

Линия Западной науки: здесь, собственно, изображена греческая классическая философия (три базовых линий Сократа, Платона и Аристотеля), и видно насколько современная Западная наука взяла только Аристотеля, и не взяла ни Платона, ни Сократа — вообще. Практически, не взяла она и восточную эзотерику. Она взяла схоластику, юриспруденцию, натурфилософию.