5. Страна чиновников и силовиков

Илья Яшин и Владимир МиловМногие из наших читателей ощущают на себе, до какой степени в последние 20 лет в России разрослось могущество сословия чиновников и людей в погонах. Они фактически живут в другой стране — на них не распространяются те же требования закона, что на обычных граждан, им принадлежат роскошные объекты недвижимости в элитных районах, огороженных колючей проволокой, куда обычным гражданам путь заказан. Их дети учатся в дорогих учебных заведениях, часто за рубежом. Их родственники владеют прибыльными предприятиями, получающими преференции от государства. Суды и полиция всегда принимают решения в их пользу. Всё это недоступно обычным россиянам. По сути, в России выстроена негласная система «апартеида» — для одного класса людей, чиновников и силовиков, доступны невиданные блага, они находятся под особой протекцией государственной машины, в то время как остальная страна прозябает в весьма скромных условиях и оставлена один на один с произволом и беззаконием.

Вы всё это прекрасно видите сами, однако мы с цифрами в руках хотели вам рассказать о масштабах разросшейся опухоли бюрократии и силовиков на теле России — возможно, некоторые цифры вас поразят. Например, число чиновников на 10 тыс. человек населения в России с 2000 года более чем удвоилось — с 79 до 146. Это официальные данные Росстата (Источник: Росстат, «Численность работников государственных органов и органов местного самоуправления на 10000 человек постоянного населения»).

Чиновников на душу населения в современной России почти вдвое больше, чем в советские времена («Исследование РБК: сколько в России чиновников и много ли они зарабатывают», РБК, 15.10.2014 г.).

Чемпион среди федеральных ведомств по численности персонала — Федеральная налоговая служба, здесь работают порядка 150 тыс. человек. Для сравнения — в налоговой службе США (Internal Revenue Service) трудится менее 80 тыс., при том что население США в 2,3 раза больше российского, а налоговая система там сложнее и налоги собираются лучше. На каждую тысячу человек населения в России приходится один налоговик, в США — 0,25.

Налоговики — не единственный случай, когда государство не скупится содержать огромный аппарат, чтобы держать под контролем население и предпринимателей. Другие примеры — Федеральная служба судебных приставов (75 тыс.), таможня (около 50 тыс.), прокуратура (54 тыс.), следственный комитет (20 тыс.) (Все данные по численности чиновников отдельных ведомств — Минфин России, «Анализ расходов и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на основе данных формы 14 и формы 14 МО»). При Путине была полностью разрушена независимость судебной системы — в мировом рейтинге независимости судов, по данным Всемирного экономического форума («Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2017–2018»), Россия занимает 90-е место в мире, ниже Гватемалы и Свазиленда (World Economic Forum, «Global Competitiveness Index 2017–2018»). Вместо назначения судей парламентом или через прямые выборы в России их назначают указами президента, и неудивительно, что подавляющее большинство судей оказываются выходцами из силового корпуса. Проявляя полную солидарность с коллегами по силовым структурам, эти «судьи» послушно штампуют всё, что им приносят представители власти, — отсюда невероятный обвинительный уклон в деятельности российских судов. У россиян фактически нет шансов побороть власть в суде и отстоять свои права. Масштаб обвинительного уклона шокирует («Обвинительный уклон: о чем говорит статистика». Вадим Волков, научный руководитель Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, доктор социологических наук, 12.07.2017 г.):

- В 2016 году по всей совокупности рассмотренных судами признаны виновными более 98% подсудимых, только 1,6% подсудимых оправданы. 21% дел прекращены по нереабилитирующим основаниям, предполагающим признание вины и, хотя не образуют судимости, тем не менее влекут соответствующую запись в базах данных МВД о том, что гражданин привлекался к уголовной ответственности (т. е. это не оправдание).

- Средний российский судья выносит оправдательный приговор лишь примерно раз в семь лет.

- В 2016 году судьи удовлетворили 96,4% ходатайств на проведение обысков в жилом помещении, 97,6% на негласное прослушивание на стадии следствия и 90,2% на избрание меры пресечения в виде досудебного ареста.

Такого обвинительного уклона не было даже при Сталине: в 1937–1938 годах «народными судами» СССР выносилось 10–15% оправдательных приговоров. Апологеты путинской системы говорят, что в этой статистике нужно учитывать число дел, которые не доходят до суда — якобы это по факту и есть «оправдания». Это не так: в реальности, по данным МВД, до половины уголовных дел приостанавливаются на стадии следствия и не направляются в суд из-за невозможности установить или найти подозреваемого (т. н. «висяки» или «глухари»). То есть об оправданиях речь не идёт, не поддавайтесь на ложные аргументы.

Разросшаяся при Путине армия силовиков и полностью подконтрольный им судейский корпус заняты активным грабежом российских предпринимателей. По данным уполномоченного при Президенте по правам предпринимателей Бориса Титова, число возбуждаемых уголовных дел по экономическим делам в 2016 году дошло почти до четверти миллиона, а процент оправдательных приговоров по ним составляет всего… 0,4% («Бизнес под уголовным прессом. О состоянии использования в РФ уголовного законодательства в регулировании предпринимательской деятельности», Доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей).

Почитайте доклад Бориса Титова об уголовном произволе против предпринимателей — от масштабов этого рэкета волосы дыбом встают («Бизнес под уголовным прессом. О состоянии использования в РФ уголовного законодательства в регулировании предпринимательской деятельности», Доклад Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей). Напомним, Титов — не какой-то там «агент Госдепа», клевещущий на родное Отечество на зарубежные гранты, а официальный сотрудник администрации президента, работающий там за зарплату. Знакомые адвокаты рассказывают нам, что у них катастрофически упал спрос на услуги по сопровождению коммерческих споров в судах: предприниматели предпочитают не подавать иски в суды, а просто дать взятку следователю для возбуждения уголовного дела, чтобы «покошмарить» контрагента.

Из судебного произвола прямо вытекает другая беда России — огромная армия заключённых. У нас их больше 600 тыс., мы лидируем среди стран Европы по числу заключённых на 100 тыс. человек населения (по данным доклада о состоянии тюрем в странах — членах Совета Европы, ежегодно составляемом экспертами Лозаннского университета («Первые по числу заключенных Россия сохранила лидерство среди европейских стран по количеству отбывающих наказание в тюрьмах», РБК, 14.03.2017 г.)). Огромное число людей сидит либо в результате неправосудных приговоров, либо за правонарушения, не связанные с особой общественной опасностью, где вполне можно было бы обойтись штрафами, конфискацией имущества, домашним арестом, исправительными работами и другими мерами, не связанными с тюремным заключением. Для того, чтобы содержать всю эту армию заключённых, Россия содержит огромный штат ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) — более 225 тыс. человек. На её содержание тратятся огромные средства — в федеральном бюджете-2018 на содержание ФСИН заложены 260 млрд рублей, это 60% федеральных расходов на здравоохранение.

Ещё один силовой монстр — Министерство внутренних дел. О неэффективности и коррумпированности российской полиции ходят легенды. Многим россиянам, увы, пришлось столкнуться с этим лично — и с фабрикацией уголовных дел, и с вымогательством взяток, и с агрессивной защитой коммерсантов, захватывающих земли для «точечной застройки», и т. д. Хотя опросы общественного мнения, проводимые близкими к Кремлю социологическими центрами, сейчас показывают рекордный уровень доверия к полиции, достаточно поговорить с простыми россиянами, чтобы убедиться, что это смешно.

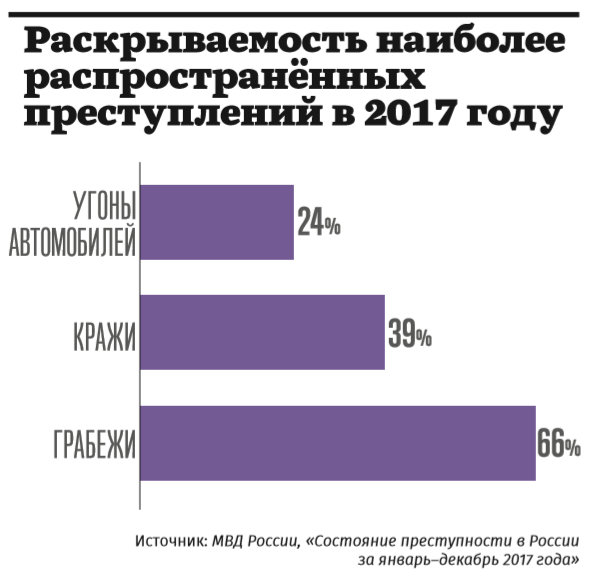

По части борьбы с преступностью в России в последние годы действительно наблюдалась положительная динамика — число убийств снизилось с 30 и более тыс. в год в 2000-е до 10–12 тыс. в последние годы, власти рапортуют о рекордной раскрываемости убийств — более 90%. Однако убийств всё равно очень много: Россия входит в топ-50 стран мира по численности убийств на 100 тыс. человек населения, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, находясь на уровне стран Африки и Латинской Америки. Мы единственная европейская страна, кроме Литвы, входящая в топ-100 по числу убийств на 100 тыс. человек населения, и в разы опережаем по этому показателю развитые страны Европы и Северной Америки (Данные: Управление ООН по наркотикам и преступности по данным национальной статистики) — так что гордиться особо нечем. А вот по другим видам преступлений ситуация гораздо хуже: раскрываемость таких наиболее многочисленных видов преступлений, как угоны автомобилей, кражи и грабежи, составила в 2017 году всего лишь 24%, 39% и 66% соответственно (МВД России, «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года»).

Много лет власти тужились над так называемой «реформой МВД». Не очень понятно, в чём она заключалась, кроме переименования милиции в полицию. Структура МВД осталась неизменной: районные отделения полиции плохо экипированы, недоукомплектованы и недофинансированы, зато страна содержит огромный централизованный полицейский аппарат, в России порядка 400 полицейских генералов, централизованные штаты ГУВД укомплектованы прекрасно. Сокращения численности МВД ничего не дали. Судите сами: с 1 января 2018 года Путин своим указом установил предельную штатную численность органов внутренних дел в 895 тыс. единиц. При этом смотрим Указ Президента РФ от 31 октября 2005 г. № 1246 «Об установлении предельной штатной численности органов внутренних дел Российской Федерации»: «Установить с 1 января 2006 года предельную штатную численность органов внутренних дел… в количестве 821 172 единиц». Т.е. почти на 75 тыс. меньше, чем сегодня.

Вот так сокращали-сокращали численность МВД, а всё равно она больше, чем в 2000-е годы. По численности сотрудников полиции на душу населения Россия намного опережает развитые страны: у нас более 500 сотрудников полиции на 100 тыс. человек населения, в то время как в большинстве развитых стран Европы и Северной Америки — 200–300. Надо ли говорить, что уровень преступности там на порядок ниже, чем в России (Источник: данные национальной статистики).

О какой-то особой эффективности МВД при таких показателях говорить не приходится. Для такой огромной численности преступность в России сверхвысокая, а раскрываемость самых распространённых видов преступлений — неприемлемо низкая.

Ну и куда же без военизированных структур для подавления недовольства россиян. В разгар экономического кризиса, когда гроздья недовольства отсутствием социально-экономических перспектив начали проявляться уже по всей стране, Путин принял решение о создании «национальной гвардии» на базе Внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа и других структур прямого силового подавления — явно в порядке подготовки к неминуемым будущим протестам граждан против некомпетентной авторитарной власти. Росгвардия была учреждена в апреле 2016 года, а уже осенью 2017-го её руководитель Виктор Золотов сообщил в Совете Федерации, что её численность вдвое превысила штат бывших Внутренних войск (170 тыс. человек, т. е. в Росгвардии уже не менее 340 тыс. («Численность Росгвардии превысит 340 тысяч человек», Интерфакс, 01.08.2016 г.)), и есть план нарастить численность Росгвардии к 2021 году ещё на треть («Росгвардия увеличится на треть. Виктор Золотов рассказал сенаторам о ходе строительства войск», «Независимая газета», 03.11.2017 г.). То есть численность Росгвардии превысит 400 тыс. человек — фактически целая армия, предназначенная для борьбы не с внешним врагом, а с собственным населением. Денег на Росгвардию власти тоже не жалеют: в федеральном бюджете на её содержание заложены 224 млрд рублей (более половины федеральных расходов на медицину), предполагается дальнейшее наращивание расходов (Данные: законы о федеральном бюджете на соответствующий год).

В целом расходы на чиновников и силовиков составляют до 40% в структуре федерального бюджета и более 20% — в консолидированном бюджете страны (включающем бюджеты регионов и государственных внебюджетных фондов — пенсионного, медстраха и т. д.). Для сравнения — расходы на медицину и образование вместе взятые составляют всего менее 7% в структуре федерального бюджета и 19% в бюджете консолидированном (по итогам 2017 года). Как это выглядит на примере федерального бюджета 2018 года, показано на графике ниже — приоритеты Путина понятны (Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», данные Федерального казначейства).

Крупнейшая статья расходов на силовые структуры — армия. Сейчас военные расходы России составляют около 3 трлн рублей в год, на пике войны с Украиной они достигали 4 трлн. Нет сомнений, что стране нужна армия, способная защитить нас от внешних угроз. Но это явно не то, что строит Путин.

Боеспособная армия в современных условиях — это, прежде всего, высокооплачиваемые профессионалы. Современная война — это не атаки пехоты со штыками наперевес. Это, прежде всего, состязание высокотехнологичных видов вооружений, специальных сил. Это труд, который должен высоко оплачиваться. Создал ли Путин такую армию в России?

Конечно, нет. Переход на профессиональную армию полностью провален. Те, кого номинально именуют «контрактниками», — в подавляющем большинстве вчерашние призывники, которых заставили подписать «контракты» ради исполнения плана по «переходу армии на контракт». Они живут в казармах, не имея возможности завести семью, и получают мизерную зарплату — 20–35 тыс. для солдат-контрактников и младших сержантов. Зарплата военных не индексировалась с 2012 года и катастрофически девальвировалась в ходе кризиса 2014–2018 годов; только в федеральном бюджете на 2018–2020 годы была впервые заложена её индексация на 4% в год в течение трёх лет, что очевидно никак не компенсирует потери покупательной способности зарплат военнослужащих в последние годы («Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным», РБК, 12.10.2017 г.). Расходы на оплату труда военнослужащих составляют менее 20% в структуре военного бюджета России.

Куда же идут огромные военные расходы? На обогащение ВПК, возглавляемого ближайшими подручными Путина, которые контролируют важнейшие денежные потоки. Примерно две трети военного бюджета — закупки вооружений и военной техники, цены на которые постоянно накручиваются созданными Путиным монополиями — на что сам Путин постоянно публично жалуется:

«По некоторым позициям цены увеличиваются в два, в три, в четыре, а есть случаи, когда цена увеличилась от начала работы в одиннадцать раз. Это уже, понимаете, несопоставимо ни с инфляцией, вообще ни с чем, при том что авансирование производится практически 100-процентное».

(В.В. Путин, из послания Федеральному собранию в 2014 году) (Послание В. Путина Федеральному собранию, 4 декабря 2014 года, Москва, Кремль)

Почему ВПК так дико накручивает ценники на оборонную продукцию? Да потому что Путин насоздавал там монополий, руководить которыми посадил своих друзей. Даже Сталин понимал важность конкуренции в сфере оборонного производства — в каждом сегменте между собой конкурировали несколько разных ОКБ и производств. В США правительство добивается снижения стоимости и повышения эффективности производимых вооружений за счёт конкуренции между производителями — например, между Boeing и Lockheed Martin. Однако при Путине оборонная промышленность была жёстко централизована в рамках отраслевых вертикалей — то есть монополий, постоянно накручивающих цены. Крупнейшую монополию «Ростех» возглавил соратник Путина по службе в резидентуре КГБ СССР в ГДР в 1980-е, Сергей Чемезов, до 2000-х ни дня ни работавший в оборонной промышленности. Сейчас обсуждается вопрос дальнейшей монополизации оборонной промышленности, с включением в «Ростех» Объединённой авиастроительной корпорации и Объединённой судостроительной корпорации.

Очевидно, что дальнейшая монополизация приведёт к ещё большему перетоку оборонных бюджетов в карманы приближённых Путина, вместо эффективного перевооружения армии. Кстати, вице-президентом Объединённой авиастроительной корпорации трудится сын вице-премьера Рогозина, курирующего оборонку в российском правительстве. В настоящее время правительство обсуждает создание специального опорного банка для ВПК, который должен возглавить Пётр Фрадков, сын экс-премьера и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, — непонятно, зачем оборонке нужен специальный монопольный банк, если только кто-то не хочет заработать гарантированную «дельту» на обслуживании оборонных контрактов. А пока детки высокопоставленных путинских чиновников рулят колоссальными денежными потоками оборонки, солдаты и офицеры продолжают получать нищенские зарплаты. Когда путинские пропагандисты говорят вам, что огромные военные бюджеты — это ради обороноспособности страны, не верьте. Полагаем, вы уже поняли, куда они идут на самом деле.

Зато за путинские военные авантюры за рубежом России приходится платить немалую цену. Помимо прямых расходов на военные операции за рубежом (реальную цифру оценить непросто в связи с закрытостью этих данных, однако это сотни миллиардов рублей), в последние годы резко выросли, например, расходы на компенсации членам семей погибших военнослужащих и инвалидам вследствие военной травмы: если до 2016 года в федеральном бюджете на эти цели закладывалось примерно 7 млрд рублей в год, то в последние годы — 20–21 млрд, а в 2020 году, согласно утверждённому трехлетнему бюджету на 2018–2020 годов, эта цифра должна вырасти до 23 млрд рублей (Источник: законы о федеральном бюджете на соответствующий год, «Пособия и компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы»).

Но вы обо всех этих потерях не узнаете, потому что их тщательно скрывают путинские СМИ. Это, по сути дела, ещё одна категория чиновников: в России практически не осталось независимых СМИ, а ключевые медиа прямо или косвенно контролируются государством и получают огромные деньги из бюджета для того, чтобы прикрывать провалы политики Путина и обнищание населения болтовнёй о «геополитическом величии» и прочей такого рода ерундой. Расходы бюджета на СМИ достигли рекордных значений и не только не страдают из-за кризиса, а даже растут: в 2017 году консолидированный бюджет потратил на их поддержку беспрецедентные 127 млрд рублей (вместо этого можно было, например, выплатить каждому российскому пенсионеру по 3 тыс. рублей в 2017 году). 70% из этой суммы — телевидение и радиовещание, царица пропаганды. Лощёные телеведущие, ежедневно лгущие вам с телеэкранов о «величии страны» и замалчивающие тяжелейшие проблемы России и разворовывание страны путинской мафией, получают от государства невероятные зарплаты. Как это выглядит в цифрах,показано на графике ниже — что называется, никакой кризис нипочём (Источник: данные Федерального казначейства).

Хорошо оплачиваемые чиновники от госпропаганды — залог путинского спокойствия и возможности продолжать безнаказанно грабить страну.