4. Ограбление регионов

Илья Яшин и Владимир МиловНоминально, по Конституции, Россия — федеративное государство. Да и не может быть по-другому в стране, растянувшейся от Балтики до Тихого океана, от Арктики до субтропиков. У каждого из десятков регионов — своя специфика, свой уклад жизни, свои конкурентные преимущества и инфраструктурные проблемы. Каждый российский регион должен иметь достаточно возможностей, чтобы жить своей жизнью и самостоятельно определять стратегию развития, а задача центра — решать проблемы федерального уровня: обеспечивать безопасность страны, вести внешнюю политику, развивать инфраструктуру.

Но одним из трагических итогов правления Путина стало полное уничтожение федерализма в России. Регионы поставлены на колени и лишены экономической и политической самостоятельности. Все мало-мальски серьёзные вопросы решаются в Москве. Губернаторы превратились в жалких просителей, чья основная функция — просиживать штаны в Кремле, Белом доме, здании Минфина на улице Ильинка в Москве, выклянчивая деньги для своего региона. Смысла развивать собственную экономику нет: большинство налогов уйдёт в Москву. Это ещё одна причина, почему наша страна погрузилась в длительную экономическую стагнацию.

В 2000 году, в момент прихода Путина к власти, доля доходов бюджетов субъектов РФ в общих доходах консолидированного бюджета РФ составляла 51%. Согласно отчёту Федерального казначейства за 2017 год — только 35% (Источник: данные Росстата и Федерального казначейства).

Ликвидацией финансово-экономической самостоятельности регионов Путин начал заниматься сразу же после получения его партией «Единая Россия» конституционного большинства в Госдуме: соответствующие поправки в Бюджетный кодекс о перераспределении налогов в пользу центра были подписаны Путиным 20 августа 2004 года (Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» от 20.08.2004 г. № 120-ФЗ), а уже через три недели Путин объявил об отмене выборов губернаторов: после того, как регионы были лишены финансовой базы, можно было начать отнимать и власть политическую. Между этими событиями произошёл страшный теракт в Беслане, использовавшийся Путиным для оправдания отмены губернаторских выборов. Мы не хотим спекулировать на конспирологических теориях вокруг бесланской трагедии, но очевидно, что она стала лишь предлогом, а системная работа по отъёму самостоятельности регионов шла давно, ожидая какого-то громкого события, чтобы это оправдать, и принятые прямо перед Бесланом поправки в Бюджетный кодекс были лишь верхушкой айсберга. Законодательная база для отмены губернаторских выборов на момент теракта в Беслане была уже готова и стремительно принята уже до конца 2004 года.

Когда финансовая и политическая централизация контроля над регионами только задумывалась и осуществлялась, основными аргументами для этого были необходимость выравнивания экономических условий для регионов и борьба с коррупцией на региональном уровне: придут хорошие чиновники из Москвы и не дадут воровать местным князькам. Такую аргументацию можно услышать и сегодня. Спустя почти 15 лет после путинской сверхцентрализации, можно подвести итоги этого эксперимента: никакого выравнивания не произошло, а воруют на местном уровне точно так же, как и раньше. А вот что изменилось.

- Регионы во многом потеряли стимул к экономическому развитию. Основные бюджетообразующие налоги — НДС, страховые взносы на фонд оплаты труда, природоресурсные налоги — на 100% уходят в центр. Из корпоративных налогов регионам остаётся только налог на прибыль предприятий — но им трудно снижать его ставку для инвесторов, потому что региональные бюджеты и так еле сводят концы с концами, условий для манёвра нет.

- Стимулов к развитию нет не только финансовых, но и политических: отмена выборов губернаторов и переход к их назначению Москвой сформировали систему, в рамках которой назначенцам из центра плевать на интересы региона, у них есть лишь один стимул — чтобы в Москве поставили им «зачёт» (в основном за фальсификацию голосов в пользу «Единой России» и Путина на выборах), и потом пойти на повышение или сбежать с ворованными капиталами за границу. Около трети из действующего губернаторского корпуса, или 26 человек, — назначенцы, не имеющие к своим регионам вообще никакого отношения, ещё 9 — имеют чисто условное (родились или некоторое время работали в регионе). Лишь единицы из губернаторов проходили через подлинно состязательные народные выборы, и то это в основном долгожители, которым скоро на покой. Нынешний губернаторский корпус полностью утратил самостоятельность в защите интересов своих регионов, губернаторы являются не более чем наместниками федеральной власти и финансово-промышленных структур.

- Нет экономического развития — в регионах низкие зарплаты — мало сборов по подоходному налогу на физлиц, который идёт в бюджеты регионов и муниципалитетов.

- Нет достаточных доходов — растёт долг регионов, дефицит бюджетов. В начале 2018 года глава Федерального казначейства Роман Артюхин объявил о переводе первых двух регионов — Костромской области и Хакасии — на фактическое внешнее финансовое управление из центра за накопленные долги («Хакасию и Костромскую область переведут на казначейское сопровождение за накопленные долги», ТАСС, 19.01.2018 г.). Проще уж объявить унитарное государство, чего уж там.

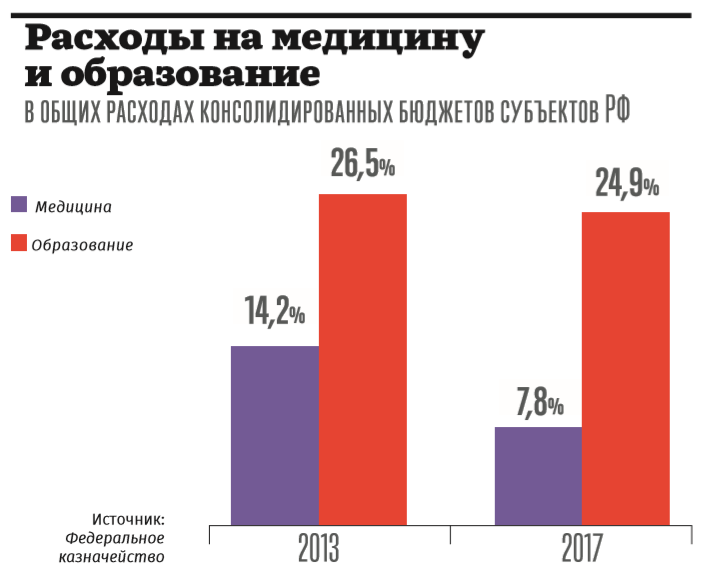

- Не имея денег, регионы активно сокращают финансирование социальных программ и развития инфраструктуры. Как раз по этим важнейшим статьям расходов федеральный центр сбросил с себя ответственность и переложил её на регионы, еле сводящие концы с концами. 82% расходов на образование, 63% расходов на дорожное хозяйство, 35% расходов на медицину сегодня сброшены на региональные бюджеты — хотя достаточной налоговой базы для расширения финансирования этих направлений расходов у регионов нет. В последние годы расходы бюджетов субъектов РФ на медицину и образование почти не росли, а с учётом инфляции и катастрофической девальвации рубля — обесценивались. В 2017 году в сравнении с 2013 годом совокупные расходы бюджетов регионов на медицину снизились на 32%, а на образование — хотя и выросли на 15%, но вы прекрасно понимаете, что это даже близко не компенсирует случившегося в последние 4 года девальвационного скачка. Как сжималась доля расходов на медицину и образование в общих расходах бюджетов регионов, показано на графике на этой странице (Источник: данные Федерального казначейства).

- Регионы ничего не получают от эксплуатации их территории для добычи углеводородного сырья. Сегодня уже 30 российских регионов добывают нефть, в перспективе их число может стать выше 50. В последние годы карта нефтедобывающих регионов активно пополнялась новыми субъектами РФ — прежде всего, регионами Восточной Сибири и Дальнего Востока. Но они мало что получают от разработки природных ресурсов, хотя несут нешуточную экологическую нагрузку, — вся прибыль уходит в федеральный центр, налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины — 100% федеральные сборы.

То есть вводили централизацию под благовидными предлогами, а результаты получились как нельзя более плачевные. По сути, единственное, зачем это делалось — чтобы сосредоточить всю политическую власть и контроль за большинством бюджетных потоков в руках узкого круга федеральных чиновников и лично Путина. Пора возвращать регионам причитающиеся им доходы — без этого невозможно обеспечить развитие экономики, человеческого капитала, выполнение социальных обязательств перед россиянами. Но Путин делать этого явно не собирается.

Ещё более катастрофическая ситуация с местными бюджетами. Финансовая база местного самоуправления в России фактически уничтожена. Да и политическая тоже: по всей стране почти поголовно (с единичными исключениями) отменены выборы мэров городов и глав муниципальных образований, которые давно уже назначаются по указке из Кремля. Точно так же как мы отмечали выше применительно к губернаторам, у назначенных глав муниципалитетов полностью отсутствуют стимулы заботиться об интересах жителей своих территорий — они лишь исполняют команды сверху по контролю над денежными потоками.

Пафосные разговоры о необходимости «развивать местное самоуправление» звучат с путинских высоких трибун со впечатляющей регулярностью. Однако вот реальность: доля собственных налоговых доходов муниципалитетов в финансировании расходов местных бюджетов — менее 30%. Доля налоговых доходов местных бюджетов в доходах консолидированного бюджета РФ — 3,5% (Минфин России, «Данные об исполнении местных бюджетов в Российской Федерации» за 2017 г.). Две трети расходов местных бюджетов — это так называемые «защищённые статьи» (зарплата и коммуналка), на развитие денег не остаётся вообще.

Российские муниципалитеты путинской властью полностью ограблены. В обмен на финансовое ограбление регионов Путин разрешил властям субъектов РФ поживиться за счёт ограбления муниципалитетов: по всей стране контролируемые «Единой Россией» муниципальные собрания послушно по указке принимают единодушные решения — отказаться от собственных доходов и передать их в бюджет региона. А контролируемая «Единой Россией» Госдума приняла редакцию Бюджетного кодекса, в соответствии с которой муниципалитетам остаются лишь жалкие крохи от собираемых налоговых доходов (небольшая доля НДФЛ, земельные и имущественные налоги, сборы по которым невелики).

Вы удивляетесь, что годами не решаются проблемы вашего города? Не убираются улицы, плохо ходит общественный транспорт, растут тарифы? Не хватает денег на детские сады и школы? Ну так вот вам объяснение. Путинская власть лишила вас возможности влиять на местную власть через свободные выборы, а под шумок телепропаганды о «геополитическом величии России» и «одобрении политики президента» в местные органы власти засылаются толпы назначенцев из «Единой России», чья задача — послушно голосовать за перераспределение денежных потоков с местного уровня в федеральную вертикаль. Все деньги в итоге собираются в Минфине, а школьные учителя и воспитатели детсадов остаются в нищете.

Путинский эксперимент по отъёму денег и политического влияния у регионов и муниципалитетов в пользу федерального центра потерпел сокрушительный крах. Никакого «выравнивания» субъектов РФ не произошло. Регионы и муниципалитеты ограблены. Денег на медицину, образование, дороги, городскую и поселковую инфраструктуру хронически не хватает. Зато Минфин перераспределяет огромные денежные потоки. Эта несправедливая система должна быть ликвидирована — нужно вернуться к справедливому распределению налоговых доходов 50-50-50 (50 на 50 между федеральным центром и регионами и 50 на 50 между регионом и муниципальными образованиями внутри консолидированного бюджета субъекта РФ). У нас есть много конкретных предложений о том, как это сделать. В регионах эти идеи давно обсуждаются под лозунгом «Хватит кормить Москву» — хотя, наверное, это не совсем справедливо в отношении российской столицы, так как она сама страдает из-за перенаселения и чрезмерной дороговизны вследствие перенасыщенных денежных потоков. Скорее верно говорить о том, что пора прекращать кормить путинскую власть и приближённых к ней проходимцев-коммерсантов: наши налоги должны наконец пойти на развитие нашего жизненного пространства, по всей стране, а не концентрироваться в узких руках путинского окружения.

Ну и, конечно же, людям нужно вернуть полноценное право выбирать свою власть. За все годы путинского правления россияне никогда не соглашались с отменой губернаторов и мэров — все социологические опросы, даже проводимые придворными кремлёвскими центрами изучения общественного мнения, всегда показывали, что подавляющее большинство россиян были и есть за прямые выборы региональной и местной власти. Безо всяких «фильтров», при помощи которых путинская власть оберегает своих назначенцев от реально популярных среди людей кандидатов (вероятно, самой позорной историей такого рода стал недопуск на выборы губернатора Свердловской области популярного мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который был избран мэром города на всенародных выборах, но контролируемые «Единой Россией» местные депутаты-единоросы не пропустили его на выборы главы области).

Но не все регионы одинаково обделены вниманием федерального центра. Отдельно стоит поговорить о взаимоотношениях Кремля и российских республик Кавказа. Формально признавая Конституцию РФ, эти регионы в значительной степени сохранили свой традиционный уклад: клановость, семейственность, приоритет религиозных норм над федеральными законами. Кланы на Северном Кавказе имеют жёсткую иерархическую организацию, включающую лидера, его «ближний круг» (в значительной степени укомплектованный родственниками лидера) и контролируемых членами этого круга чиновников, сотрудников правоохранительных органов, предпринимателей. Основным фактором, предопределяющим положение в иерархии, являются личные связи с теми, кто занимает в ней высокое положение. Позиция главы клана на Северном Кавказе важнее, чем любая «формальная» должность.

На Северном Кавказе совершенно точно не действует принцип «светскости» государства. Глава Чечни Рамзан Кадыров прямо заявляет, что шариат на Кавказе важнее российских законов, а врагов ислама следует уничтожать физически («Кадыров заявил, что шариат важнее законов РФ, а «врагов ислама» следует уничтожать», Newsru.com, 01.06.2010 г.). Исламизация Северного Кавказа, в первую очередь Чечни, идёт стремительными темпами. При этом религиозность — это в значительной степени инструмент политического влияния. Например, эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко считает, что «религия при помощи мечетей позволяет Кадырову, прежде всего, контролировать население» («Рамзан Кадыров. Российский политик кавказской национальности». Алексей Малашенко. Российская политическая энциклопедия. 2009 г.).

Политика исламизации российского Кавказа имеет ещё один важный эффект: вовлечение молодых людей в радикальное мусульманское движение. По оценкам, в рядах ИГИЛ («Исламское государство» — террористическая организация, про которую у нас принято все время напоминать, что она запрещена в России) сегодня воюют около 4 тыс. граждан России(«В рядах ИГИЛ воюют около 4 тысяч граждан России», ИА «Регнум», 10.10.2017 г./«Почему большинство наемников, воюющих в ИГИЛ — россияне», Ура.ру, 26.10.2017 г.), в основном — выходцы из кавказских республик.

Обособленность Кавказа способствует усилению коррупции в этом регионе. Ситуация с коррупцией в целом по России за последние годы ухудшилась значительно. Но даже на этом общем фоне кавказские республики заметно выделяются. Таких масштабов коррупции, как на Северном Кавказе, нет ни в одном другом регионе России, признают даже в Общероссийском народном фронте — сугубо провластной организации, которую создал действующий президент РФ («В ОНФ назвали «зашкаливающим» уровень коррупции на Северном Кавказе», Интерфакс, 24.01.2016 г.). Эту проблему признаёт и сам Владимир Путин, снова цитируем его:

«Решение названных проблем осложняется … высоким уровнем коррупции. Мы говорим о том, что у нас в целом по стране это большая проблема, но на Кавказе она выглядит особенно драматично. Так, в первом полугодии текущего года в округе выявлено более 1 тысячи 600 преступлений коррупционной направленности, в среднем это почти десять преступлений в день. Серьёзный ущерб экономике наносят хищения бюджетных средств. В 2013 году только органами безопасности обнаружено хищений на сумму около 6 с половиной миллиардов рублей. Наиболее криминализованными остаются сферы, связанные с госзаказами, кредитами и субсидиями, строительством, жилищно-коммунальным хозяйством и земельными отношениями. При этом требования федерального законодательства региональными структурами зачастую игнорируются — например, при размещении заказов на поставки товаров и услуг».

(В. Путин, 09.09.2013 г. (Расширенное заседание Совета Безопасности, посвящённое основным направлениям государственной политики на территории Северо-Кавказского федерального округа, 9 сентября 2013 года, Московская область, Ново-Огарёво))

Жители Дагестана, например, называют коррупцию самой актуальной проблемой своего региона («Опрос в Дагестане: более половины жителей республики стали жить хуже и утратили доверие к властям», Caucasus Times, 20.07.2017 г.). По оценке дагестанского экономиста Салиха Абдулманапова, 70% экономики Дагестана находится в тени («Неожиданный взгляд на коррупцию в Дагестане: «В тени 70% экономики». МК, 08.02.2018 г.).

В Чечне же на протяжении 15 лет работает коррупционная схема, по которой выделяемые из российского бюджета средства распределяются между представителями различных уровней региональной власти. Присваиваются в том числе и деньги, которые выдаются на компенсации чеченским семьям, пострадавшим от войны и стихийных бедствий. Жаловаться на то, что компенсации не доходят до адресатов, в республике не принято («Коррупция с компенсацией Как чеченские чиновники воруют деньги из федерального бюджета», Meduza, 311.05.2016 г.). Сложившаяся система формирует огромное социальное расслоение в республике: Рамзан Кадыров живёт в роскошном особняке, имеет кортеж дорогих автомобилей, целую армию охраны и даже личный зоопарк, его окружение купается в роскоши и носит при себе золотые пистолеты, в то время как по уровню безработицы Чечня уступает лишь Ингушетии, в республике худшая по стране ситуация с обеспеченностью больных койками и персоналом, а также самая большая в России очередь в детские сады. В республике не хватает школ, и лишь 19% работающих людей имеют высшее образование («7 особенностей Чечни Кадырова: десятилетие правления», «Настоящее время», 20.02.2017 г.).

Владимир Путин неоднократно заявлял, что ему удалось добиться мира и порядка на Северном Кавказе. В реальности же Северо-Кавказский федеральный округ — наиболее нестабильная, социально незащищённая, предельно коррумпированная и самая опасная часть России. Уровень насилия здесь по-прежнему остаётся высоким («Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2017 год по данным Кавказского Узла», «Кавказский Узел», 29.01.2018 г.). Пытаясь решить проблемы коррупции, Путин периодически перетрясывает элиты и устраивает веерные аресты — например, в Дагестане бывший мэр Махачкалы и основатель местного отделения «Единой России» Саид Амиров в 2015 году получил пожизненный срок за совершение особо тяжких преступлений, его преемник во главе города Муса Мусаев был арестован спустя три года за превышение полномочий, вместе с ним за решётку отправились председатель правительства Дагестана и другие высокопоставленные чиновники.

Однако все эти массовые аресты последних лет пока не привели к решению проблем республики. В Чечне же Путин вообще закрывает глаза на любые нарушения закона со стороны местного руководства во главе с Кадыровым. Похищения людей, зашкаливающее воровство из бюджета, формирование в республики частной армии, ориентированной на Кадырова, — всё это рассматривается Кремлём как приемлемая плата за лояльность руководства республики и отсуствие боевых действий.

Все эти методы, однако, весьма ненадёжны и не позволяют вернуть республики Северного Кавказа в правовое поле России. Кавказ как был болевой точкой страны в момент прихода Владимира Путина к власти, так ей и остаётся.

При этом гражданам России политика Путина на Кавказе обходится в огромные деньги. В 2018 году только Дагестан и Чечня получили из федерального бюджета около 130 млрд рублей прямой господдержки (Закон Чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 54-рз «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; Закон Республики Дагестан от 26 декабря 2017 года № 100 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов») — это 15% от всего объёма федеральной финансовой помощи регионам (Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», данные Федерального казначейства). На душу населения Чечня получает почти 40 тыс. рублей в год федеральной господдержки, Дагестан — около 25 тыс., в то время как средняя цифра финансовой поддержки регионов из федерального бюджета по России в целом — менее 6 тысяч рублей в год на одного жителя. Бюджет Чечни зависит от федеральных дотаций на 83%, Дагестана — на 75%.

Такой гиперторфированный объём выделения федеральных средств Дагестану и Чечне трудно объяснить с объективной точки зрения — здесь молодое население в работоспособном возрасте, мало пенсионеров, отличное географическое расположение, много природных ресурсов (тот же углеводородный шельф Дагестана, очевидно, недоразведан). На самом деле его можно объяснить только одним: это фактическое признание того, что путинская политика выстраивания на Кавказе «вертикалек власти» по той же модели, как он выстраивает жёсткую авторитарную вертикаль в целом по стране, привела лишь к параличу экономического развития, дикой коррупции, уходу экономики в тень, при этом проблемы безопасности не решены, здесь царит беззаконие, и инвесторы боятся этого региона как огня.

По сути, политика Путина на Кавказе свелась к задабриванию местных элит и покупке их лояльности за счёт непропорционального финансирования из федерального бюджета (исключением в последние годы стал разве что Дагестан). Такая линия опасна для страны: как только возникнут перебои с деньгами, в местных республиках неизбежно возникнет риск усиления сепаратистских настроений, основанных на обособленности этих регионов от остальной России. А улучшения уровня жизни при путинской системе жителям Северного Кавказа ждать совершенно точно не стоит.