3. Государственно-монополистический тупик

Илья Яшин и Владимир МиловТеперь время поговорить о том, что вовсе не только падение мировых цен на нефть привело нас к нынешнему экономическому кризису и падению уровня жизни россиян, из которого не видно выхода. Вы уже поняли, насколько хорошо узкий круг путинских друзей нажился на близости к освоению бюджетных средств и инвестиционных программ госмонополий. Самая большая драма оказалась в том, что этот государственно-монополистический капитализм неэффективен. Ещё в 2013 году, когда не было никакого падения цен на нефть (средняя цена российской нефти Urals составила $108 за баррель), никаких санкций, рост российской экономики уже сошёл на нет: ВВП вырос всего на 1,3% (в основном в финансово-посредническом секторе и операциях с недвижимостью), рост промышленного производства и инвестиций практически обнулились (Источник: Росстат, «Социально-экономическое положение России», 2013 г.). Было видно, что путинская модель нас никуда не ведёт.

При этом инвестиции бюджетов всех уровней и 10 крупнейших государственных компаний достигли рекордной за всё время суммы — почти 5 трлн рублей в год (Источник: Росстат, «Структура инвестиций в основной капитал в 2013 г.»; финансовые отчеты государственных компаний). Но рост прекратился. Как же так? Ведь нам все время рассказывали, что госинвестиции должны стать «локомотивом» экономического роста?

Проблема в том, что госинвестиции, как и предсказывалось, оказались невероятно неэффективными. Средства инвестировались не для того, чтобы построить что-то нужное, а для того, чтобы дать обогатиться близким к Путину подрядчикам. Полупустые газопроводы. Крупные гидроэлектростанции на Востоке России, мощность которых используется не более чем на 30–40%. Двести тысяч стадионных мест и огромное количество дорогостоящей инфраструктуры в Сочи, где населения-то меньше полумиллиона человек. Постоянно перекладываемая вместо асфальта тротуарная плитка и потом опять асфальт вместо плитки. Более 100 млрд вложений в Московское центральное кольцо, пассажиропоток которого — чуть больше 300 тыс. в сутки (стандартная линия метро возит миллион пассажиров в сутки, можно было новую линию метро построить). Постоянные расходы на всякое расточительное «благоустройство» (более 300 млрд рублей в год в целом по стране (Источник: данные Федерального казначейства)), на котором зарабатывают всякие приближённые к власти коммерсанты. И так далее. По бумаге это всё — инвестиции. На самом деле никакого эффекта для роста они не дают.

Зато выстроенная при Путине система госмонополий в ключевых секторах экономики душит рост и развитие. Их инвестиции неэффективны, построенные объекты часто не востребованы рынком и простаивают — выше мы уже писали о том, как это происходит с газопроводами «Газпрома» и объектами инфрастуктуры в Сочи, а на самом деле таких примеров множество. У введённых при Путине в эксплуатацию крупнейших гидроэлектростанций в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке коэффициент использования установленной мощности — всего 30–40%. На монополизированном рынке электроэнергии (55% принадлежат госкомпаниям, а если учесть ещё три крупные энергохолдинга Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Алексея Мельниченко — то все 73% (Подробнее: В. Милов, «В свете лет: почему дорожает электроэнергия», Forbes Россия, 06.06.2016 г.)) сложился колоссальный избыток никому не нужной генерирующей мощности, который оплачивают потребители («Новые энергоблоки плохо используются. Большая их часть загружена не более чем на половину мощности», «Ведомости», 17.02.2017 г.). У «Газпрома» огромный профицит добывающих и газотранспортных мощностей (Подробнее: В. Милов, «Где деньги у «Газпрома», «План перемен», 13.11.2017 г.), которые не используются, — но всё это тоже оплачивают потребители газа.

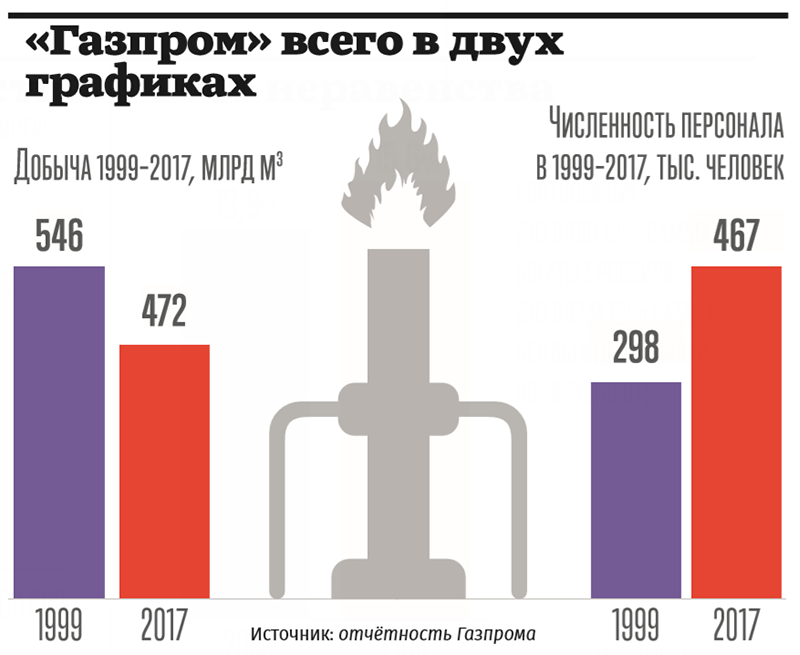

У госмонополий катастрофически низкая производительность труда. В «Газпроме» среднесписочная численность персонала выросла в 2017 году до 467 тыс. человек против 298 тыс. в 1999-м, резко выросла доля руководящего персонала и оплата его «труда» (Источник: финансовая отчетность «Газпрома» по МСФО). Добыча газа при этом упала с 546 млрд кубометров в 1999 году до 472 в 2017-м.

В РЖД работают 760 тыс. человек, хотя, по меркам европейских или североамериканских железнодорожных компаний, должны работать порядка 200–300 тыс. Или вот возьмите Федеральную сетевую компанию: с 2008 года объёмы передачи электроэнергии выросли менее чем на 15%, а численность персонала — на треть (Подробнее: В. Милов, «Слоны госкапитализма», «Профиль», 30.05.2017 г.). Операционные расходы и безрисковая маржа крупных госбанков (в результате национализации и консолидации банковского сектора) в разы превышают соответствующие показатели у европейских банков (Источник оценки: «Ростовщики, а не партнеры». «Эксперт», 04.03.2013 г.) (это один из ключевых факторов заоблачной стоимости кредитов в России). У «Роснефти» средняя производительность нефтяных скважин рухнула всего за три года на треть (Источник: годовые отчеты «Роснефти» за 2013–2016 гг., показатели объемов добычи нефти и фонда эксплуатируемых скважин).

Кстати, строя все эти ненужные мощности, наши нефтегазовые госкомпании умудрились накопить огромные долги перед Китаем — который является потребителем нашей нефти! Честно говоря, это в голове не укладывается — как это Россия, крупнейший в мире производитель нефти и газа, вышла из десятилетия рекордно высоких мировых цен на нефть… оставшись должна десятки миллиардов долларов Китаю, импортёру нефти!.. Нефтегазовый долг перед Китаем сегодня — почти вдвое больше, чем Россия занимала у МВФ и Всемирного банка в 1990-е (В. Милов, «$70 млрд — общий долг наших нефтегазовых компаний перед китайцами». Блог В. Милова — по материалам финансовой отчетности нефтегазовых компаний по МСФО, 12.10.2016 г.), и очень опасен: в связи с резкими тенденциями на электромобилизацию и рекордным ростом сланцевой нефтедобычи в США мы совершенно точно не увидим больше сверхвысоких цен на нефть, и непонятно, как все эти кредиты Китаю наши будущие поколения будут отдавать. Честно говоря, всё это попахивает прямым предательством национальных интересов России со стороны Путина и его камарильи.

Оплачиваем всю эту бешеную неэффективность госмонополий в конечном итоге мы с вами. Как росли внутренние цены на газ для «Газпрома» в последнее десятилетие, показано на графике ниже (Источник: отчетность «Газпрома» по МСФО) — в любую погоду и в любой геополитической обстановке наше правительство неукоснительно исполняло программу резкого повышения цен для российских потребителей.

«Газпром» является крупнейшим генератором роста цен в России. 50% электричества и 68% тепла в России вырабатываются на природном газе. Электричество — существенная статья расходов в водоснабжении (оно обеспечивает работу насосов). Свет, тепло и вода — это две трети вашей коммунальной платёжки. Резкому росту этих платежей в последние годы вы были обязаны «Газпрому». «Газпром» и другие монополии все эти годы выступали генератором высокой инфляции в стране: когда в связи с «выборами президента» в марте 2012 года традиционное повышение тарифов монополий перенесли с 1 января на 1 июля, инфляция оказалась рекордно низкой — мы получили возможность лишний раз убедиться, что именно монопольная структура экономики приводит к постоянному высокому росту цен («Инфляция приближается к годовому максимуму», «Ведомости», 12.02.2013 г.). А высокая инфляция влечёт за собой большинство наших экономических проблем: чрезмерные ставки по кредитам, обесценивающиеся сбережения, низкий интерес инвесторов и не создаваемые в результате рабочие места, провалившееся создание накопительной пенсионной системы и так далее.

Даже Владимир Владимирович Путин вынужден был не так давно пожаловаться своим министрам на заседании Президентской комиссии по ТЭК в Кремле на чрезмерную дороговизну внутренних газовых цен и на то, что в США газ стал дешевле (потому что там конкурентный рынок газа, нет госмонополий, а крупнейшая компания-производитель добывает 3,5% от общенациональной газодобычи — причём США в полтора раза обогнали «Газпром» по объёму добычи природного газа):

«Вы знаете эту дискуссию с другими отраслями экономики, когда коллеги нам говорят: «Если это всё так произойдёт, то вы стимулируете вывоз производства на другие площадки, в частности, допустим, в Штаты» <…> Потому что в Штатах дешевле. Некоторые производители в области машиностроения мне говорят: «Нам там дешевле».

(В. В. Путин, заседание Президентской комиссии по ТЭК, 4 июня 2014 года) (Стенограмма заседания Комиссии при Президенте по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, 4 июня 2014 года, г. Астрахань)

Список проблем, порождаемых альянсом монополий и связанных с ними чиновников, можно продолжать бесконечно. Монополизированный госбанками банковский сектор получает рекордные прибыли — ЦБ ожидает полтора триллиона рублей по итогам 2018 года («Набиуллина: Банк России ожидает рекордной прибыли банков в 2018 году», «Российская газета», 02.02.2018 г.) в то время, как экономика лежит — а госбанки не спешат снижать проценты по кредитам. В 2014 году Путин ввёл эмбарго на импорт продовольствия из стран Запада — но в результате цены резко выросли («За три года эмбарго продукты подорожали в полтора раза. В успех импортозамещения пока можно только верить», «Независимая газета», 07.08.2017 г.), а выиграли от «импортозамещения» в основном лишь близкие к власти крупные агрохолдинги и владеющие ими офшоры («Такого лобби нет даже у ВПК». В чьих интересах Россия продолжает продовольственную войну с Западом?», Znak.com, 31.05.2016 г.). Вы недовольны заоблачной стоимостью жилья? Это всё оттого, что чиновники придерживают участки для «своих» фирм и выдавливают с рынка конкурентов, что в итоге ведёт к снижению темпов роста строительных работ и завышению цен: «Екатеринбургские застройщики выражают недовольство земельной политикой администрации города. По их мнению, в этом бизнесе сложился замкнутый круг — хорошие землеотводы достаются приближённым к мэрии строительным фирмам, а другим достаются остатки, да и то с большими проблемами, в результате чего застройщики, неугодные администрации города, вынуждены сдавать жильё с задержками» («Жилищный нацпроект в Екатеринбурге с треском провалился: проблему будут решать всем миром», «Новый День», 31.10.2017 г.).

Особо хотелось бы отметить проблемы, порождаемые государственным монополизмом и коррупцией в сфере дорожного строительства. О проблеме плохого качества российских дорог знают все. При этом денег на эту сферу выделяется немало: в 2017 году, например, расходы консолидированного бюджета на дорожное хозяйство составили рекордные 1,5 трлн рублей (Источник: данные Федерального казначейства). Сколько можно ввести хороших новых автотрасс на полтора триллиона рублей? Из расчёта 100 млн рублей в среднем на километр новой дороги — 15 тыс. километров в год. Китай, например, за 25 лет построил у себя невиданную до этого сеть высокоскоростных автомагистралей — с нуля в 1988 году до более 130 тыс. километров в 2017-м («China has 130,000 km of highways, the most in the world», The State Council of the People’s Republic of China, 27.07.2017 г.).

Знаете, сколько вводится новых федеральных автотрасс в год в России? Около 200 километров («Росавтодор в 2017 году привел в нормативное состояние 8,7 тыс. км дорог». ТАСС, 06.12.2017 г.) (и ещё около 2 тыс. км региональных и местных автодорог в год). В великой сверхдержаве всего около 5 тыс. километров скоростных трасс («Улита едет. Скоростным трассам нужны деньги». «Российская газета», 28.11.2016 г.) (в Финляндии примерно вдвое больше). Путин и его приспешники не смогли за почти два десятилетия своего правления завершить строительство даже скоростной дороги из Москвы в Санкт-Петербург, из которого они приехали в столицу, протяжённостью всего-то 684 км. На момент написания настоящего доклада введены в эксплуатацию были только отдельные участки, достроить трассу к Чемпионату мира по футболу–2018 не успеют. Кстати, на строительстве этой дороги хорошо заработал уже упоминавшийся Аркадий Ротенберг — он был одним из бенефициаров «Северо-Западной концессионной компании», получившей часть подрядов по проекту. Строительство этого участка трассы было связано с большими протестами жителей Химок против вырубки Химкинского леса. Лес вырубили, но у построенного на его месте участка трассы большие проблемы с востребованностью из-за чрезмерно высоких аппетитов Ротенберга по стоимости проезда — на что ему вынужден был попенять сам Путин:

«Сейчас в Москве в направлении Петербурга начали строить дорогу, один участок ввели в строй, так там никто не ездит, вздули цены так, что проехать невозможно.»

(В.В. Путин, заседание Межрегионального форума ОНФ, 26 января 2016 года) (Стенограмма заседания Межрегионального форума ОНФ, 26 января 2016 года, г. Ставрополь)

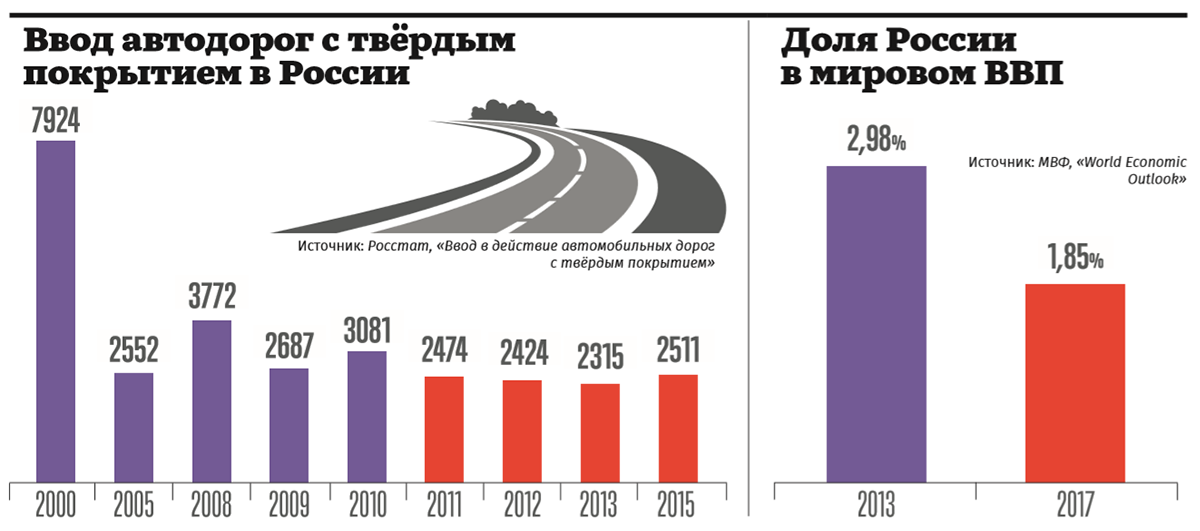

Вводы автодорог в целом при Путине упали с 8 тыс. км в год в 2000 году до 2–2,5 тыс. км в последние годы (Источник: Росстат, «Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием» (данные заканчиваются 2015 годом, так как более поздних агрегированных данных по всем регионам России Росстат пока не представил)).

Ради того, чтобы скрыть отсутствие прогресса в развитии дорожной сети страны, Росстат с 2012 года включил в общую протяжённость автодорог страны городские улицы, которые до этого не учитывались.

Почему так мало вводится автодорог на такие огромные деньги? Всё очень просто: монополизм и сговор с чиновниками. По данным Росавтодора, бÓльшая часть бюджета ведомства идёт на ремонт автодорог — ремонтные расходы более чем в два раза выше, чем расходы на строительство и реконструкцию федеральных дорог (Росавтодор, «Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального дорожного агентства за 2016 год»). Вы сами прекрасно знаете, что российские дороги начинают ремонтировать практически сразу после ввода в эксплуатацию — потому что близкие к чиновникам подрядчики намеренно нарушают технологии и воруют, чтобы тут же получить и освоить новые подряды на ремонт дорог. И завышают цены путём картельных сговоров, на которых их постоянно ловят (Только из недавнего: «ФАС выявила картельный сговор по строительству дорог на 12 млрд руб.», РБК, 04.10.2017 г.).

Надо ли говорить, что зарабатывают на бюджетах всех этих монополий те же самые люди, которых можно найти в узком списке российских миллиардеров, которые сконцентрировали в своих руках все богатства страны. Зато развитие всей остальной России сдерживается железными тисками выращенного Путиным спрута государственно-монополистического капитализма. Из-за них мы полностью проели Резервный фонд, который с 1 января 2018 года прекратил своё существование, будучи полностью растрачен, — на пике (в 2009 году) в резервных фондах правительства было $225 млрд, сейчас остался только Фонд национального благосостояния, в ликвидной части которого (валюта на счетах, без учёта вложений в некие долгосрочные проекты) — менее $40 млрд («Резервный фонд официально прекратил существование», РИА «Новости», 01.02.2018 г.). Из-за неэффективности государственно-монополистической модели Россия скатывается на периферию мировой экономики — наша доля в мировом ВВП упала с 3% в 2013 году до 1,85% в 2017-м (Источник: МВФ, «World Economic Outlook»).

И сползание на периферию мировой экономики продолжится: в ближайшие годы ВВП нашей страны, как ожидается, будет расти на 1–2% в год, тогда как среднемировые темпы роста — 3,5%. Мы продолжим отставание от мира. Не так давно путинское Министерство экономического развития разработало долгосрочный прогноз социально-экономического развития до 2035 года, весьма печальный документ, из которого следует, что наша экономика в предстоящие 20 лет будет расти темпами примерно в 1,5 раза ниже среднемировых — тем самым Россия будет сдвигаться всё ближе к бедным странам («Еще 20 лет стагнации прогнозирует Минэкономразвития Россия будет дрейфовать в сторону бедных стран», «Ведомости», 20.10.2016 г.).

Такие вот бесславные Путин-итоги.