Terminal

Primera parte. Consecuencias » Capítulo 2

Página 11 de 41

2

—Con esto parezco el mismísimo Wally —dijo Will al verse reflejado en un escaparate mientras avanzaban penosamente bajo el intenso calor, con las Bergen atestadas con toda la ropa de cama y las toallas que se habían agenciado.

—Sí —respondió Elliott con aire ausente, hundida la nariz en un mapa que había encontrado en los bolsillos de uno de los Limitadores.

—Ah, gracias —masculló Will. Se detuvo para ajustarse el sombrero amarillo canario de ala flexible que Elliott le había escogido en los grandes almacenes.

—No, quiero decir que no tiene nada de malo —se disculpó ella—. Cumple su función y te protege la cara del sol…, y de todas formas, aunque parezcas un willy ¿quién va a verte?

—Wally —se apresuró a corregirla Will, que se puso a inspeccionar los cuerpos tirados en la calle—. ¿No podemos volver a nuestra plataforma? Este lugar me da yuyu, y es una verdadera locura pasar tanto tiempo en el exterior con este condenado calor.

Elliott asintió con la cabeza compasivamente, y sostuvo el mapa delante de su amigo.

—De acuerdo, pero antes sólo quiero comprobar una cosa. —Volvió a echarle un vistazo al mapa antes de señalar en línea recta—. Es por ahí.

Se alejó a grandes zancadas, no sólo cargada con su Bergen y su largo fusil, sino acarreando dos fusiles más que había insistido en quitarles a los Limitadores. Durante un instante, Will se la quedó mirando y también la manera que tenía de menear las caderas mientras se alejaba. Se estaba haciendo mayor muy deprisa, y con aquella piel morena y el pelo negro y largo, jamás había estado tan guapa. De la misma manera que los styx parecían ser capaces de adaptarse a cualquier entorno en el que estuvieran, Elliott estaba floreciendo en su nuevo hogar del mundo interior.

Y Will la tenía enterita para él.

Se permitió una sonrisa de petulancia, y entonces el sudor que le corría por el lomo le recordó dónde estaba. No le hacía ninguna gracia pasar en la ciudad más tiempo del que fuera estrictamente necesario, aunque siempre le resultaba difícil impedir que Elliott se saliera con la suya.

Casualmente miró hacia lo que parecía un hotel de lujo a juzgar por la marquesina de la entrada. Una bandada de buitres de lo más repulsivo estaban posados sobre el entoldado a rayas rojas y blancas, y sus pequeños y mezquinos ojos grises los miraban decididos tanto a él como a Elliott.

—No estáis de suerte, chicos… ¡Todavía no estoy muerto! —gritó Will a las aves. Se secó la frente y señaló a Elliott a lo lejos—. Aunque como eso dependa de ella, ¡creo que debería quedarme! —añadió.

Era imposible que la muchacha no hubiera oído el comentario, aunque se mantuvo en sus trece de hacer que siguieran avanzando. No tardaron en encontrarse en una zona con un aspecto distinto. Allí no había tiendas, sino más bien hileras de austeros edificios de cinco plantas, muchos de los cuales parecían ser oficinas o dependencias oficiales a juzgar por las placas de bronce grabadas de las entradas.

Mientras Will y Elliott avanzaban por otra más de aquellas calles poco interesantes, ambos oyeron el golpeteo. No era un ritmo regular, pero cuando se detuvieron y escucharon, no aflojó. En aquel lugar tan escalofriante, aquello bastaba para que se pusieran en guardia.

Cuando Elliott señaló hacia delante, Will se dio por enterado con un simple gesto de cabeza. Ella estaba en lo cierto en cuanto a que el sonido parecía proceder del lado de la calle en el que se encontraban, aunque era difícil señalar con precisión de dónde, porque reverberaba en los edificios de enfrente. Mientras Elliott amartillaba silenciosamente su fusil y avanzaba con cautela por la acera, Will mantuvo la distancia, sujetando su Sten con firmeza.

La muchacha llegó al penúltimo edificio de la hilera, se agazapó y levantó el arma. Tras desembarazarse de su Bergen, Will se dirigió a la calzada, agazapándose tras los vehículos abandonados como parapeto sin dejar de mirar ni un momento la fachada del edificio. Se dio cuenta de lo eficientes que eran ambos trabajando juntos; no había necesidad de que se hablaran, porque cada uno sabía instintivamente lo que iba a hacer el otro en una situación dada. La primera vez que Will había visto un grado de compenetración semejante fue al ver a Elliott y a Drake patrullando en las Profundidades. De pronto se acordó del amigo de ambos, que tenía que haber fallecido en la explosión del artefacto nuclear, y la punzada de dolor fue tan intensa que tuvo que respirar hondo.

Cuando Elliott lo oyó se volvió, y él evitó su mirada. Will ocupó una posición delante de un coche, y entonces se concentró en las ventanas superiores del edificio de donde parecía proceder el ruido.

No había ninguna señal de que allí hubiera alguien, aunque el repiqueteo no cesaba.

Como Will esperaba exactamente que hiciera, Elliott estaba retrocediendo lentamente mientras apuntaba con la mira a las ventanas una a una. Él la estaba cubriendo con su Sten cuando, de repente, ella se paró y soltó una risilla.

—¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ves? —preguntó él en un susurro.

—Último piso, dos ventanas hacia dentro —respondió Elliott.

Will entrecerró los ojos y localizó la ventana de guillotina, y entonces divisó el movimiento a través de la sección abierta en la parte superior. A aquella altura, hasta la brisa más débil bastaba para agitar la persianilla a medio bajar de la ventana. Y era el cordón de tracción que sobresalía por la parte inferior de la persianilla el que estaba balanceándose y golpeando repetidamente el cristal de la ventana de abajo. Cuando Will miró detenidamente, no le cupo ninguna duda de que ése era el origen del golpeteo.

—Falsa alarma —dijo—. Sólo es el viento.

Ya relajados, los dos se irguieron.

—Estamos viendo fantasmas —dijo Elliott mientras expulsaba el cartucho de la recámara de su fusil, por seguridad.

—Bueno, ¿y qué esperabas? —le retrucó Will con un encogimiento de hombros—. Este lugar basta para volverle a uno tarumba. Están todos muertos, neogermanos, styx, hasta los nativos de la selva. Todos. —Desconsolado, echó un vistazo a todas las hileras de ventanas polvorientas, y luego al Sten que sujetaba en las manos—. No sé por qué nos molestamos siquiera en llevar armas. No queda ni un solo animal que pueda hacernos daño. Aparte del pescado, los pájaros y las jodidas moscas, somos los únicos que estamos aquí.

Elliott gritó, pero Will no entendió lo que había dicho.

—¿Qué sucede? —preguntó sin aliento, y sólo entonces reparó en que su amiga se había adelantado hasta el final de la calle. Will perdió el sombrero cuando echó a correr para reunirse con ella.

Cuando la alcanzó en la esquina, la enorme plaza se abrió ante él, en el centro de la cual se levantaba el edificio oficial que tenía la forma de un arco colosal. Había divisado el pináculo del arco en una expedición anterior a la ciudad, pero nunca lo había visto tan cerca.

En las calles que bordeaban y cruzaban la plaza, había numerosos coches y autobuses estrellados, mientras que otros se habían subido a las vías peatonales, donde habían sido abandonados sin más con las puertas abiertas. Y también había vehículos militares y carros de combate desperdigados alrededor de la base del arco que parecían haber sido abandonados a toda prisa, los cañones apuntando aquí y allá aleatoriamente.

—¿Qué pasa? ¿Qué es lo que has visto? —preguntó Will.

Ella no respondió, limitándose a señalar.

Will miró en la dirección del dedo, y divisó algo a corta distancia de una de las patas del arco. Era grande, probablemente de varios metros de alto y, cuando se protegió los ojos del sol, se dio cuenta de que era una estatua.

—¡Tienes que estar de broma! —farfulló de pronto—. ¡No puede ser quien creo que es!

—Ah, sí, sí que lo es. Mírala más de cerca. —Elliott le pasó su fusil para que pudiera utilizar la mira.

Era una estatua enorme de Tom Cox.

Allí estaba él, en todo su esplendor, la difusa silueta moldeada en granito tan negra y perniciosa como una roca gigante esperando a agujerear un barco.

Tenía la capucha levantada hasta la frente infestada de bultos, de manera que la grotesca cara y los ojos sin pupilas quedaban a plena vista. Pero lo peor era que los ojos habían sido tallados en una especie de piedra caliza o piedra más liviana, por lo que realmente sí que se parecía al renegado traidor de las Profundidades que había ayudado a los styx.

—Tom Cox el Sanguinario —dijo Will con los dientes apretados, recordando cómo aquel hombre monstruoso le había amenazado en lo alto de la pirámide con arrancarle los dedos uno a uno. La estatua era un recordatorio del que el chico podía haber prescindido perfectamente.

Y no estaba seguro de si debía indignarse o echarse simplemente a reír ante la vista de semejante disparate.

Elliott estaba igual de afectada. Para ella no había supuesto ningún problema disparar y matar a Cox; había sufrido de manera indescriptible en sus garras hasta que Drake la rescató de aquel hombre, si es que «hombre» era la palabra adecuada.

—Es tan asqueroso que sólo a ella… a ellas podría habérseles ocurrido —dijo Elliott, escupiendo las palabras como si tuviera veneno en la boca.

Will asintió con la cabeza, porque sabía mejor que nadie que estaba en lo cierto: que las gemelas Rebecca habían sido las responsables de que se erigiera el monumento a Cox, y sólo porque les había divertido el hecho de que el gordo Canciller la tendría que ver todos los días cuando mirase desde sus aposentos oficiales.

—Si fuéramos capaces de averiguar cómo funciona uno de esos carros de combate, podríamos utilizar la estatua para hacer tiro al blanco —sugirió Will, y entonces se pasó un dedo por el cuello de la camisa, que estaba empapado de sudor—. Y si esto es lo que querías que viéramos, ¿nos podemos ir ya a casa? —suplicó.

—No tenía ni idea de que estuviera aquí —respondió Elliott, y sostuvo el mapa en alto—. Lo raro de todo esto es que los Limitadores señalaron los emplazamientos en el mapa. Nunca hacen eso…, contraviene su Procedimiento Operativo Estándar. Y no lejos de aquí parece haber algo importante señalado.

—De verdad, ¿a quién le importa lo que hicieron los Limitadores ni por qué lo hicieron? —replicó, aunque no en tono desagradable—. Ya son historia.

La chica le dedicó una de sus miradas.

Will dejó caer los hombros.

—Elliott, me convenciste para que viniera a esta horrible ciudad a buscar provisiones y cosas que necesitábamos. Y ahora quieres hacer una gira turística. Yo no me apunté a eso.

—¿Qué te pasa? —preguntó ella—. ¿Te acuerdas de cuando no había quien te impidiera meter las narices en todo, porque eras un curioso? De verdad que has cambiado. —Arrugó el entrecejo—. ¿Qué pasa, Will? ¿Es que te estás haciendo mayor?

Él mostró su indignación con un gruñido.

—No… me… estoy… haciendo… viejo —dijo lentamente—. Es simplemente que este jodido sol me está asando vivo.

—Un poco de sol no le hace daño a nadie —dijo ella entre dientes, y se dio media vuelta y empezó a trotar por el lateral de la plaza.

—Pero yo no soy como los demás. ¡Soy albino! —le gritó Will a Elliott—. Y no voy a salir corriendo otra vez. ¡Primero tengo que ir a buscar mi Bergen!

Ya con el arco gigante a sus espaldas, estaban avanzando por una de las amplias avenidas que se ramificaban desde la plaza central como los radios se extienden desde el buje de una rueda.

Will empezó a olfatear al captar un ligero olor a quemado en el aire. Entonces entraron en una parte de la vía pública donde el viento estaba arremolinando una ceniza negra sobre la superficie pintada de tiza de la calle. La ceniza se fue haciendo cada vez más densa, hasta que sus botas acabaron dejando huellas en ella.

Ninguno de los dos consideró conveniente hacer algún comentario al respecto; unas semanas antes, habían oído unas explosiones y subido corriendo a lo más alto de la pirámide situada junto a su campamento. Desde allí habían visto un denso humo amarillo subiendo en oleadas hacia el cielo desde una fábrica de las afueras de la ciudad, que sin duda se había recalentado e incendiado. Los incendios espontáneos eran algo habitual en ese mundo interior, donde el sol implacable hacía arder zonas enteras de la selva casi a diario. Así que no había motivo para creer que no pudiera ocurrir lo mismo en plena ciudad, sobre todo estando desatendida como estaba.

Will se detuvo junto a la mediana central de la avenida de seis carriles; Elliott se paró detrás de él.

—Esto lleva condenadamente lejos —dijo la muchacha, tratando de ver el final.

Will estaba admirando las impresionantes fachadas de los edificios del otro lado de la avenida.

—Habían hecho tantísimo aquí —masculló. De pronto, le conmovió el terrible destino que había corrido la otrora pujante metrópolis, edificada sobre la tierra desnuda hacía menos de setenta años—. ¿Sabes?, esto es igual que un lugar de Londres al que mi padre solía llevarme algunos fines de semana. Creo que era Kensington, donde están los museos de historia natural y ciencias, pero siempre estaba abarrotado de gente y turistas —dijo Will, señalando los edificios que había estado mirando—. Me pregunto si ésos no serán también museos.

Elliott se encogió de hombros.

—Sean lo que sean, según el mapa de los Limitadores en esta zona va a suceder algo importante. —Un edificio situado un poco más allá de los supuestos museos de Will llamó su atención—. ¿Qué te parece a ti que es ese lugar?

Fue el turno de Will de encogerse de hombros cuando localizó el edificio de estructura metálica con grandes superficies acristaladas que reflejaban el sol.

—Ni idea. ¿Un maldito invernadero gigante? —sugirió.

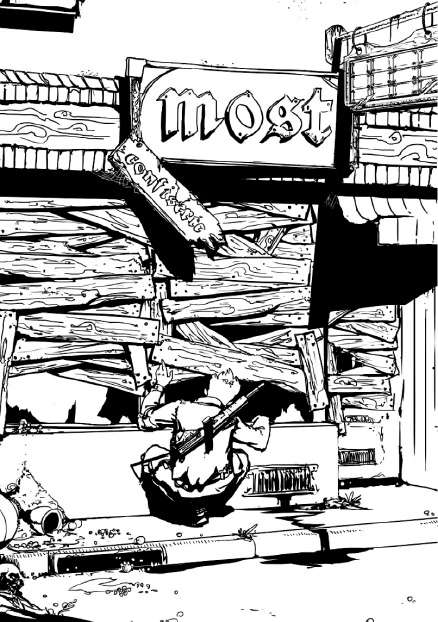

Sin que Will y Elliott lo supieran, se trataba del invernadero tropical donde Vane había estado fecundando neogermanos a miles antes de que la plaga se hubiera desencadenado. Will echó un vistazo por encima del hombro hacia la hilera de tiendas que tenía detrás, y su mirada se detuvo en una tienda cerrada con tablas con las palabras «MOST-CONFISERIE» escritas encima con grandes letras doradas. Eso no significaba nada para él, pero la maqueta de una tableta gigante de chocolate sin el envoltorio que colgaba de un soporte, sí.

—Ésa debía de ser una confitería —decidió, y se rió entre dientes con tristeza—. Museos y chocolatinas…, las dos cosas que más apreciaba mi padre de la vida. Le habría encantado estar aquí.

—Qué extraño —murmuró Elliott, sin hacer ni caso a lo que Will estaba diciendo.

—No, creo realmente que es una confitería —respondió él, dirigiéndose ya en línea recta hacia la tienda.

—Es extraño que haya bastantes menos cuerpos en este tramo —dijo Elliott, levantando el fusil para poder utilizar la mira e inspeccionar por la avenida adelante.

Cuando Will llegó a la tienda, descubrió que el escaparate principal estaba protegido por unos tablones clavados a lo ancho, aunque hacia la parte inferior alguien había hecho un intento de entrar. Allí los tablones habían sido arrancados, y el cristal de detrás estaba roto en la base. Will se acuclilló para mirar dentro, aunque no pudo ver gran cosa donde en otro tiempo debía de haber estado el expositor de los productos.

Cuando se volvió a levantar, las suelas de sus botas hicieron crujir unos caramelos con todos los colores del arco iris, triturándolos con la ceniza.

—Alguien tuvo suerte —masculló Will. Después de semanas de no comer casi otra cosa que pescado, se le hizo la boca agua ante la perspectiva de encontrar algo que viniera en su envoltorio.

Dudando de si quedaría algo en el interior, se dirigió a la puerta de la tienda. Para su sorpresa, al girar el picaporte y empujar, la puerta se abrió ante él. No se paró a pensar en el motivo por el que debía de estar sin cerrar con llave cuando entró a toda prisa y fue recibido por la visión de una tienda en penumbra que parecía sacada de otro siglo.

En el mostrador de brillante madera negra había trufas de chocolate en bandejas de plata y expositores con pirulís de todos los colores. Examinó uno de los pirulís; aquél tenía de insólito que la parte superior giró sobre el palo cuando le dio un golpe con el dedo. Tras metérselo en el bolsillo, volvió su atención a los estantes que estaban más allá del mostrador y que contenían numerosos tarros con golosinas de aspecto maravilloso. Caramelos, leyó en uno de los tarros, y ya había dejado su Sten sobre el mostrador y estaba a punto de subirse de un salto para cogerlos, cuando casualmente echó un vistazo a la pared que tenía detrás. Los estantes contenían el surtido más asombroso de lo que parecían chocolatinas, una tras otra de ellas, en cantidad suficiente para abastecer a alguien durante unos cuantos años.

—¡La veta madre! —Soltó una carcajada y se frotó las manos de regocijo.

Se apartó del mostrador y empezó a caminar lentamente junto a las estanterías mientras se servía diferentes chocolatinas. No tenía ni idea de lo que había escrito en los envoltorios, así que empezó a partirlas para probar algunos trozos. «Menta», pensó mientras probaba una chocolatina con la imagen de un iceberg en el paquete. Todas las chocolatinas estaban bastante blandas a causa del calor, pero le traía sin cuidado.

—Esto es demasiado bueno para ser verdad —dijo cuando llegó al final de las estanterías y su mirada se posó en las cajas de botellas allí apiladas.

Sacó una que contenía un líquido transparente y golpeó la tapa de la botella contra el borde del mostrador para que saltara. La chapa apenas tuvo tiempo de caer al suelo antes de que Will le diera un buen trago al líquido gaseoso.

—¡Ah, qué buena está! —exclamó poniendo los ojos en blanco de entusiasmo, antes de vaciar sin demora el resto del contenido—. ¡Limonada! —E inmediatamente agarró otro par de botellas y les hizo saltar las tapas—. Elliott no se lo va a creer —dijo, y echó a correr hacia la puerta con su botín.

Cuando salió a la acera, se paró en seco.

Una pequeña figura metida en una especie de traje protector estaba parada allí y sostenía un arma de fuego en las manos. El cañón estaba temblando, pero el arma apuntaba directamente a Will.

«¡Maldita sea! ¡Mi Sten!», pensó el chico, dándose mentalmente de tortas por haberla dejado sobre el mostrador. Aunque en ese momento no le habría servido de mucho. Levantó lentamente las manos con las botellas todavía en ellas, y las chocolatines que había estado sujetando bajo el brazo cayeron alrededor de sus pies.

El traje era de un blanco opaco y parecía estar hecho de algún tipo de plástico. La cabeza de la figura estaba completamente encerrada en un casco cilíndrico achatado en la parte superior, y en el cuello había un filtro a través del cual Will podía oír un silbido sordo. Sin duda el casco recibía un suministro constante de oxígeno o aire de un cilindro que colgaba de la espalda de la figura.

—¿Quién eres? —preguntó Will mientras pensaba rápidamente, preguntándose cómo era posible que alguien hubiera podido sobrevivir en la metrópolis. Miró con los ojos entrecerrados la zona rectangular de plástico transparente del casco y distinguió los ojos jóvenes asustados que le devolvían la mirada con la misma atención. Era un niño pequeño, probablemente de no más de diez años.

Al menos no era un styx, se consoló Will.

—No… no eres más que un niño, ¿verdad? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? —preguntó.

El chaval no dio ninguna respuesta, aunque siguió apuntándole con el arma.

—¿Me entiendes? Mantén la calma —dijo Will, procurando por todos los medios no perder él mismo los nervios dadas las circunstancias—. No voy armado —añadió. De pronto, todavía con las botellas de burbujeante limonada sujetas en alto en ambas manos, se dio cuenta de lo ridículo de semejante declaración.

Los brazos del niño temblaban mientras sujetaba el arma.

—Mira, ¿entiendes lo que te digo? No te vamos a hacer daño —volvió a decir Will con exasperación.

El niño empezó a gesticular frenéticamente con la pistola. Era un arma extraña, una Broomhandle Mauser, similar al arma corta alemana de la Primera Guerra Mundial. Y era difícil de manejar para un niño, razón por la cual quizás estuviera necesitando las dos manos para mantenerla apuntada hacia Will.

El chico se le acercó hendiendo el aire con la Mauser, hasta que la boca del arma quedó a menos de treinta centímetros de la cara de Will. Éste reparó en la fuerza con que el dedo del chaval presionaba el gatillo. Y eso no era bueno.

Se oyó un sonido de lo más leve, como el de una ráfaga de aire. Y luego el chasquido al quitarse el seguro de un arma.

Elliott estaba allí, en la acera, al lado del niño. Tenía el rifle apoyado en el hombro, apuntándole directamente a la sien.

—Quiero que bajes el arma —le ordenó la muchacha—. Y hazlo con cuidado.

El cuerpo del niño se sacudió como si hubiera recibido una picadura, aunque mantuvo la cabeza hacia Will con determinación.

—Te he dicho que bajes el arma —volvió a intentar Elliott.

El niño no dio ninguna señal de obedecer, aunque sus ojos se movían rápidamente de Will a Elliott.

—Vamos, chaval, bájala —le suplicó Will antes de hablarle a Elliott—: Es inútil, parece que no entiende ni jota.

—No, no entiende —admitió Elliott—. Y si no baja el arma pronto, le voy a meter un tiro en la muñeca.

Resultaba evidente que al niño no le gustaba que Will y Elliott estuvieran hablando. Empezó a empujar la pistola hacia el chico y sacudió la cabeza, mientras el casco se le empañaba un poco por dentro.

Se oyó otro chasquido.

—Ah, se equivoca, los dos les entendemos muy bien —dijo una voz de hombre—. Usted no va a disparar a nadie, fräulein. —El hombre iba armado con otra de aquellas extrañas pistolas y tenían el cañón presionado contra la nuca de Elliott. Ésta puso los ojos en blanco, furiosa por haber permitido que alguien se le acercara a hurtadillas.

El hombre también llevaba un traje protector.

—¿Podría sugerirle que baje su arma? —dijo el hombre en un inglés muy formal.

—Ni lo piense —respondió Elliott con frialdad—. Si lo hago, perdemos nuestra fuerza.

Si abre fuego ahora mismo, puede que yo muera, pero mi dedo se contraerá. A esta distancia, seguro que el niño recibe un balazo. Sucumbirá sin ninguna duda. ¿Quiere correr ese riesgo?

Se hizo el silencio mientras el hombre recapacitaba sobre aquello.

—Y antes de que muera, puede que él también le pegue un tiro a su amigo.

—Puede que sí, o puede que no —retrucó Elliott.

Will tomó aire.

—Si no tienen inconveniente, la verdad es que preferiría no tener que averiguarlo. —El calor sobre la acera era asfixiante, y el sudor le estaba corriendo a chorros por la espalda mientras los brazos se le estaban empezando a cansar de sujetar las botellas de limonada encima de la cabeza—. Les diré una cosa —dijo, obligándose a sonreír—, ¿qué tal si bajo primero estas botellas?

Ninguno respondió ni pareció estar por la labor de aceptar su sugerencia. Todos sujetaban firmemente sus armas. Sin mover la cabeza, Will movió discretamente los ojos para intentar ver al hombre con más claridad.

—Lleva ese traje por el virus, ¿verdad? Pero no parece un militar.

—No, no soy un militar —respondió.

Will frunció el ceño.

—No hay que devanarse los sesos para saber que son neogermanos, pero ¿cómo sobrevivieron al virus? ¿Y qué están haciendo aquí?

—Yo podría hacerle la misma pregunta —argumentó el hombre.

—Vinimos aquí desde la Superficie para impedir que los styx…, para impedir que se reprodujeran. Todo salió mal, y se liberó un agente patógeno mortal. Fue un accidente —explicó Will, siendo consciente de lo mal que sonaba aquello—. Bueno, ¿quiénes son ustedes exactamente? —volvió a preguntar rápidamente.

—Yo era un científico del Institut für Antiquitäten —dijo el hombre—. En su idioma… esto… el Instituto de las Antigüedades.

Will abrió bien las orejas al oír aquello.

—¿Antigüedades? ¿Así que ustedes lo saben todo sobre la pirámides y las ruinas de la selva? —se arriesgó a preguntar.

—Todo lo que se nos permitía saber con el aliento de los militares en nuestras nucas —contestó el científico.

Elliott carraspeó.

—Por favor, ¿podemos centrarnos en la cuestión? ¡Tenemos algunos problemas que resolver! —dijo con los dientes apretados.

Will ignoró su comentario, sintiéndose ligeramente mareado a causa del calor del sol.

—Mi padre y yo también estuvimos estudiando las pirámides —comentó—. De hecho, acabamos entrando en una cuando andábamos huyendo de los styx. Los puñeteros indígenas nos dejaron entrar, aunque luego nos entregaron. Como consecuencia, mi padre resultó muerto.

—Así que eran ustedes —susurró el hombre. Guardó silencio durante un segundo, a todas luces considerando lo que había oído—. Entonces, puede decirme una cosa —dijo, finalmente—: ¿Cómo se llamaba el oficial del ejército que les recogió en helicóptero…?

—Bismarck —prorrumpió Elliott antes de que el hombre tuviera ocasión de terminar—. El coronel nos ayudó a escapar en su helicóptero para que pudiéramos encontrar el camino de vuelta al mundo exterior. Allí fue donde nos volvimos a encontrar con él… en la Superficie. Era amigo nuestro.

El hombre pareció alterarse al oír aquello.

—¿Era?

Will asintió compungido con la cabeza.

—Le mataron los styx en una emboscada que nos tendieron. Poco antes de que la sima quedara cegada por la explosión y se liberara el virus.

—Yo también conocí a Bismarck. A pesar de que era militar, era un buen hombre —dijo el neogermano. Se apartó un paso de Elliott, aunque siguió apuntándola con su pistola—. Así que saben cómo empezó la epidemia. Y aunque ambos están expuestos al aire, ninguno de los dos muestra ningún síntoma.

—Se nos vacunó contra el virus —respondió Will, cerrando un ojo cuando el sudor le goteó dentro.

La respuesta parecía haber impresionado al hombre, que guardó silencio durante un instante.

—Así… así que nosotros también seríamos inmunes a ella, si nos permitieran extraerles sangre —dijo finalmente.

—Si eso significa que no va acabar esparcida por toda la acera —respondió Will, centrándose ahora en el extremo del cañón de la pistola del niño—, adelante.

—De acuerdo —convino el hombre, y sin más aspavientos tanto él como el niño enfundaron sus armas. Se dirigió directamente hasta donde estaba el chaval, y le habló en murmullos mientras inspeccionaba un manómetro en el cilindro que llevaba a la espalda.

Con un suspiro de alivio Will dejó las botellas de limonada junto a sus pies. Estaba estirando los brazos y frotándose los acalambrados músculos cuando su mirada se cruzó con la de Elliott.

—¿Qué pasa? —preguntó. Ella no había bajado la guardia todavía, y mantenía medio listo el fusil en la cintura. Entonces hizo un leve encogimiento de hombros y se colgó el arma del hombro con las otras que transportaba.

El hombre se acercó a Will, ofreciéndole una mano enguantada.

—Soy Jürgen, y éste es Karl, mi hijo. —Parecía un poco raro estar hablándole a un casco cilíndrico, donde lo único visible eran los ojos del hombre a través de una ventana de plástico transparente.

Will se presentó a sí mismo y a Elliott.

—No pensábamos que quedara alguien más vivo —dijo, asimilada por fin la sorpresa de que alguien hubiera sobrevivido en la ciudad.

—Creo que somos los únicos —dijo Jürgen. Se rió entre dientes cuando le echó un vistazo a la puerta de detrás de Will—. Y ni siquiera una epidemia puede mantener alejado a Karl de una Süßwarengeschäft… una confitería. —Su voz se tornó grave—. Pero ahora necesito que me acompañen —añadió, dirigiéndose también a Elliott.

La muchacha se puso a la defensiva de inmediato.

—¿Adónde? —preguntó—. Y primero dígame una cosa: ¿cómo es que su inglés es tan bueno? El coronel mencionó que todos los neogermanos lo aprendían en el colegio, pero usted tiene aún menos acento que él.

—Aquí en la ciudad la comunidad científica lo empleaba como idioma vehicular cotidiano en el trabajo y la documentación —respondió Jürgen sin vacilar—. La cosa empezó porque las mayoría de las revistas científicas que había en los archivos que afluyeron a este mundo allá en la década de 1940 eran en inglés. Y muchos de los científicos de la época estaban reaccionando contra el Tercer Reich y se mostraron más que satisfechos de no utilizar su lengua materna.

—De acuerdo —dijo Elliott, no del todo convencida aún de que el hombre fuera digno de confianza—. ¿Y adónde quiere que vayamos?

—Al hospital. Karl y yo tenemos que regresar allí antes de que se nos acabe el oxígeno, y es donde mi hermano Werner podrá utilizar los antígenos de su sangre para vacunarnos. Ya ve, él trabajaba de médico en la unidad de enfermedades infecciosas del hospital —explicó el neogermano—. Cuando empezaron a llegar los primeros informes de la epidemia, nos metió a toda prisa a mi hijo y a mí en la sala de cuarentena justo a tiempo. Por eso seguimos vivos. —Jürgen hizo una pausa—. Bueno, ¿vendrán ahora con nosotros?

—Por supuesto, vamos —dijo Will.

Echaron a andar con una vigilante Elliott caminando unos cuantos pasos por detrás de Will, que hablaba con Jürgen y Karl. Mientras pasaban por su lado, el hombre iba señalando los edificios del otro lado de la avenida, los que el chico había tomado por museos.

—Cuando la epidemia se extendió por la ciudad, en esta zona se produjo una elevada concentración de personas. Creemos que las congregaron y trajeron aquí para el programa de reproducción.

—Imagino que por Vane —conjeturó Will—. Ella era la mujer styx.

—No sé nada acerca de eso —respondió el hombre—, aunque es evidente que el principal lugar para la reproducción estaba ahí dentro. —Giró en redondo para mirar el gran invernadero, y cuando se volvió de nuevo hacia Will miró a su hijo de pasada—. No he dejado que Karl entrara allí porque los restos humanos que quedan dentro son indescriptibles. Y todavía no hemos empezado a vaciarlo, aunque puede ver que sí lo hemos hecho en las calles… incinerando los cadáveres en piras.

—Eso explica toda esa ceniza —dijo Will.

—Sí, estuvimos haciendo todo lo que pudimos para erradicar cualquier bolsa de virus. —Un cierto dejo de abatimiento tiñó la voz del hombre cuando continuó—. Quizá sea demasiado tarde para la ciudad, pero confiamos en que nuestra gente de los remotos puestos de avanzada sigan a salvo de la enfermedad. Con el tiempo, los elevados niveles de luz ultravioleta del sol deberían destruir cualquier virus de crecimiento libre, aunque a Werner le preocupa que las diferentes especies de aves puedan haberse convertido en vectores, y que lo estén transportando a los rincones más alejados de este mundo. Así que puede que nuestras esperanzas sean vanas.

Will levantó la cabeza hacia el cielo brillante, donde observó a un solitario buitre que lo cruzaba batiendo las alas lánguidamente.

—Sí, porque los pájaros se han estado comiendo la carne —dijo, y arrugó el entrecejo—. Sólo espero que no lo propaguen hasta la Superficie.

—Las probabilidades de que un pájaro consiga llegar son bastante escasas —respondió Jürgen, y entonces señaló una calle lateral cuando llegaron a su altura—. El hospital es por aquí —explicó.

Varias calles más adelante, Will vio dos grandes carretillas en medio del camino. Una estaba hasta los topes de bidones apilados que contenían gasolina o algo parecido; su olor impregnaba con fuerza el aire cuando pasaron por su lado. La segunda carretilla contenía varias capas de cadáveres, esqueletos que seguían llevando sus ropas sucias y andrajosas, y se amontonaban unos encima de otros de cualquier manera.

Pero Will no le dio muchas vueltas a aquello porque en el cruce principal, unos nueve metros más allá, divisó lo que parecía ser un pequeño montículo que ascendía desde la superficie de la calle. Cuando se acercaron, pudo ver que estaba compuesto exclusivamente de huesos. Era tan negro como el carbón, y se elevaba casi hasta la altura de las primeras plantas de los edificios circundantes. Y por todas partes estaba salpicado de pequeños hoyos rojos resplandecientes donde el fuego seguía ardiendo, y de ellos salían fumarolas de humo gris que ascendían culebreando hasta que se perdían en la calina del sol.

Will oyó que Jürgen decía algo mientras los conducía hacia el montículo.

—Así es como debería acabar esto —sentenció. Y nadie tuvo nada que añadir mientras rodeaban su circunferencia en solemne procesión. El olor de los cuerpos quemados era tan penetrante que Will se ahuecó la mano sobre la nariz y la boca, tratando de que el olor no le produjera arcadas, mientras que Jürgen y su hijo estaban completamente aislados del hedor gracias a sus trajes herméticos.

Will vio en la calzada un zapato tumbado de lado que había conseguido escapar del fuego. Se sintió incapaz de apartar la vista de la prenda. Era de mujer, de piel azul oscuro y muy lustrosa, y con una brillante hebilla cromada. El zapato parecía completamente nuevo, como si se hubiera comprado aquel mismo día en una tienda y apenas lo hubieran llevado.

Siguieron avanzando, y al cabo de unos minutos habían llegado al hospital, un reluciente edificio blanco que desentonaba notablemente de las monótonas fachadas de piedra que lo limitaban. Cuando atravesaron las puertas principales y entraron en el interior sin luz, una vez a resguardo del sol abrasador, el sitio les pareció muy oscuro. Sus pisadas sobre el suelo de linóleo era el único sonido que se oía en el vestíbulo de entrada, donde había varias salas de espera con filas de bancos vacíos que miraban a los mostradores desatendidos.

Jürgen había guardado silencio desde que habían visto la pira de la calle, pero entonces habló de nuevo.

—Cuando salimos del área de cuarentena al cabo de dos días, nos encontramos con que la gente había acudido en tropel, buscando desesperadamente la ayuda de los médicos —les dijo a Will y a Elliott con voz ronca—. ¿Cómo dicen ustedes?... Estaban como sardinas en lata. Y así es como murieron, muchos todavía de pie. Y había tantas personas, que tuvimos que abrirnos paso a brazo partido hasta las puertas de acceso a esta área.

Will vio que siguiendo el perímetro de las paredes había varias carretillas más del mismo tipo que la vista junto a la pira, y supo que debían haber sido utilizadas para sacar los cuerpos, aunque ahora estaban llenas de cajas de provisiones.

Jürgen les señaló una puerta que partía del área principal. Cuando sacó una linterna y la encendió, le siguieron por varios tramos de escaleras hasta que cruzaron un par de puertas batientes y entraron en una sala grande. De las paredes colgaban unas láminas de polietileno, y entre el sistema de alumbrado improvisado discurrían unos cables amarillos.

Jürgen levantó y apartó algunas de las láminas para dejar a la vista una puerta de aspecto macizo, y luego apretó el botón de un interfono. Will oyó un timbrazo lejano.

—Sólo informo a mi hermano de que hemos vuelto —explicó el neogermano. Unos segundos más tarde, se oyó una voz por el interfono—. Werner —empezó a decir Jürgen, y entonces las luces de la sala se encendieron de golpe y el científico pasó a mantener un rápido intercambio de palabras en alemán con su hermano.

Elliott se paró al lado de Will.

—No sabemos dónde nos estamos metiendo —le susurró—. Podría ser una trampa.

Él desdeñó la sugerencia.

—Pero ellos nos necesitan más de lo que nosotros les necesitamos, ¿no es así? —preguntó.

—Werner dice que tenemos que llevarlos dentro para sacarles la sangre en condiciones de esterilidad —anunció Jürgen, interrumpiendo su conversación—. Eso significa que tienen que ser descontaminados, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Karl y yo pasaremos primero, y luego les tocará a ustedes. Al otro lado de estas puertas encontrarán la cámara de esterilización primaria, donde lavaremos nuestros trajes y pasaremos bajo los paneles de luz ultravioleta antes de quitárnoslos. En la sala contigua se encuentra la cámara secundaria, donde nos volveremos a duchar y nos vestiremos antes de poder entrar en la sala de cuarentena.

—Pero ¿nosotros también vamos a poder entrar ahí? Podemos lavarnos, pero ¿qué pasa con los virus que podamos tener «dentro»? —preguntó Will.

—Mi hermano es un experto en estos procedimientos, y cree que podemos minimizar el riesgo —le tranquilizó Jürgen—. Sólo acuérdense de que tienen que dejar toda su ropa y equipo en las cajas estancas de la cámara primaria, antes de seguir con el resto del procedimiento que les he descrito. Una vez que terminen, deben ponerse las batas que les traeré. Y tienen que llevar mascarillas faciales para garantizar que no exhalen ningún virus en la sala.

—Entendido. De acuerdo —respondió Will, fingiendo sentirse a gusto con el proceso.

—Les haré saber por el interfono cuándo pueden entrar —dijo Jürgen, que tuvo un momento de titubeo antes de girar su casco cilíndrico hacia Will y Elliott. Ambos pudieron verle los ojos cuando añadió—: Y gracias por ayudarnos. No tengo palabras para expresar lo que esto significa para nosotros… Para mí… significa que Karl tenga una oportunidad. —Puso la mano en el hombro de su hijo para llevárselo. Se oyó un silbido de aire y la lámina de polietileno que rodeaba la habitación se agitó cuando el neogermano tiró de la pesada puerta, y padre e hijo entraron.

Veinte minutos después, la voz de Jürgen se oyó por el interfono comunicándoles que era su turno. Al acercarse a la puerta, Will escuchó un ruido sordo cuando los solenoides descorrieron los pestillos de la pesada puerta de acero y pudo abrirla. Se oyó otra ráfaga de aire; sin duda, en la sala de cuarentena se mantenía la atmósfera a una presión mayor para evitar que se colara nada de aire.

Aunque todo estaba hecho de acero inoxidable, el interior de la primera zona de descontaminación tenía toda la pinta de un vestuario, con las taquillas y duchas a ambos lados. Will metió su Bergen a presión en una de las taquillas y luego el Sten. Empezó a desabotonarse la camisa, pero entonces se volvió hacia Elliott, que estaba parada sin moverse delante de otra taquilla. Había estado a punto de depositar su arma dentro junto a los otros dos fusiles de los Limitadores que había estado transportando.

—¿Qué pasa? —preguntó Will.

—Vamos a meternos en esto con las manos completamente vacías. Sin armas… Eso hace que me sienta muy incómoda —respondió en un susurro.

—Pues quédate aquí entonces. Entraré solo —sugirió Will—. Sólo necesitan sacarle sangre a uno de los dos.

—¡Ni hablar! Nos mantendremos unidos… en todo momento —respondió Elliott rápidamente, y entonces suspiró—. Pero para empezar, no tenemos ninguna necesidad de colocarnos en esta situación. Si escapamos, jamás nos alcanzarán. Y podemos asegurarnos de que no nos vuelvan a encontrar.

—¿Y no se lo debemos? —respondió Will—. Digas lo que digas, en parte somos responsables de lo ocurrido. ¿Cuánto tiempo pueden seguir viviendo de esta manera, hasta que alguien la cague y acaben infectados? ¿O se queden sin electricidad o agua o lo que sea? —Como Elliott no hablaba, añadió—: Desconfías, ¿verdad? ¿No crees que si Drake hubiera estado aquí habría intentado ayudarles? ¿Qué ayudaría a salvar la vida de ese pequeño?

Aquello pareció desconcertarla.

—Sinceramente, no lo sé —replicó ella, mordiéndose el labio mientras pensaba—. Supongo que sí. Pero si hacemos esto y sale mal, habrá sido decisión tuya, y tendrás que asumir toda la responsabilidad.

—Vale —dijo Will, que añadió con cierto titubeo—: Esto…, aunque una cosa…

Elliott se estaba desabrochando el cinturón.

—¿De qué se trata? —preguntó.

Will agitó la mano hacia el lado de la cámara de Elliott.

—Nada de atisbar, ¿de acuerdo? No apartes la vista de tu lado, y yo haré lo mismo. ¿Trato hecho?

—Esto… sí…, trato hecho —afirmó ella, consciente de a qué se estaba refiriendo.

Pasaron por el procedimiento de descontaminación tímidamente en silencio, se desnudaron y se ducharon, y luego se pararon bajo los paneles de luz ultravioleta sin mirarse. Durante todo el rato que duró aquello, el aire fresco no dejaba de ser bombeado al interior de la cámara; lo oían salir con fuerza por los conductos de ventilación.

Luego, en el mismo momento en que los paneles de luz ultravioleta se apagaron, una voz les habló por el interfono que había junto a la entrada de la segunda cámara.

—Ahora pasen a la siguiente área, por favor —les ordenó.

—Las damas, primero —dijo Will, que en todo momento se mantuvo de espaldas a Elliott.

Se volvieron a duchar en los cubículos de sus respectivos lados, se secaron y se pusieron las batas y las mascarillas que Jürgen les había proporcionado.

—¿Ya estás vestida? —preguntó Will.

—Sí, completamente —respondió ella, y sólo entonces se miraron a los ojos.

Aún un poco avergonzado por la situación, él flexionó los hombros debajo de la bata blanca.

—Hacía tiempo que no me daba una ducha de agua caliente como ésta. Me pica todo.

Elliott asintió con la cabeza, tratando de disimular una sonrisa.

—Sí, ya vi que tienes un sarpullido en la espalda.

—¡Qué! —exclamó Will, cuando los solenoides hicieron un ruido sordo en la puerta y obedecieron la orden dada por el interfono de que entraran en la sala de cuarentena propiamente dicha—. ¿Cómo lo sabes? Me has engañado…, has mirado lo que has querido, ¿verdad, condenada? —le dijo en un siseo a Elliott mientras entraban en el pasillo del otro lado de la puerta. Sabía que tenía la cara ardiendo; el problema con su tez lechosa era que hasta el menor atisbo de vergüenza se hacía evidente.

Elliott se rió como una tonta.

—Y, la verdad, eres muy musculoso, ¿no?

Un hombre apareció en la entrada al final del pasillo, y empezó a acercarse a ellos a grandes zancadas. Jürgen, supuso Will.

—Sí…, bueno…, pues tú tienes unas hoyuelos muy grandes —le respondió Will en un susurro, sonriendo maliciosamente.

—¿Hoyuelos? ¿Dónde? ¿Qué…? —prorrumpió ella, pero se vio obligada a guardar silencio porque el hombre ya estaba lo bastante cerca para oír.

—Al fin nos conocemos en carne y hueso. Soy Jürgen —dijo el hombre, haciéndoles a cada uno una reverencia protocolaria, pero sin ofrecer estrecharles las manos de nuevo, quizá porque le seguía preocupando establecer contacto físico a pesar de la concienzuda limpieza a la que se habían sometido.

Vestido con un mono azul, Jürgen era un hombre pequeño, no mucho más alto que Will. Seguía teniendo mojado el pelo rubio a causa de su proceso de descontaminación y el largo flequillo lacio le colgaba por delante de los ojos azules. En ese momento se lo atusó hacia un lado tímidamente.

—Espero que no tengan la piel demasiado irritada de tanta ducha —dijo, oliéndose el dorso de la mano. Señaló un estante con lo que parecían unos extintores junto a la base de la pared, pero estaban pintados de verde y rotulados en alemán—. Las duchas que acaban de tomar contienen germicidas, como los contenidos en esos depósitos. Es una precaución añadida contra el virus, aunque pueden provocar reacciones cutáneas.

—Sí, Elliott me ha visto una erupción —masculló Will, lanzándole una mirada maligna a su amiga.

Esforzándose al máximo para no sonreír, la muchacha preguntó:

—Bueno, ¿qué hacemos ahora?

—Werner nos está esperando en el laboratorio. Por favor, por aquí —dijo el hombre, girando sobre sus talones.

Cuando echaron a andar por el pasillo, Karl llegó corriendo, rodeó a su padre con los brazos y escondió la cara en él. De pelo rubio y rizado, el niño se parecía a su progenitor, aunque bajo los ojos tenía unas manchas oscuras, como si llevara tiempo sin dormir. Todavía con la cara apretada contra su padre, ocasionalmente echaba miradas furtivas a Will y a Elliott.

—Hola —le saludó Will, pero el niño no respondió.