Снегирёв А.Н. «Персонаж Баба-Яга – бессмертная или нет? Как выглядит? Её роль, какой это герой и что он символизирует?». Часть I

Неофициальная ИсторияПерсонаж Баба-Яга – бессмертная или нет? Как выглядит? Ее роль, какой это герой и что он символизирует?

Во всех сказках Баба-Яга примерно одинакова — некая древняя старуха, одетая в лохмотья, которая живёт многие сотни лет в самом дремучем лесу в очень необычной избушке. И вроде как Бабу-Ягу надо бояться, ведь она идеальный персонаж, чтобы пугать непослушных детей. Но ведь когда-то назначение сказки было мудрым назиданием подрастающему поколению, правилами общения с потусторонним миром. Поэтому образ Бабы-Яги стоит особняком. Откуда же пришла в сказку эта горбатая старуха?

Из сказок ясно видно, что избушка Бабы-Яги стоит где-то на границе между миром людей и Тёмным лесом (миром отрицательных персонажей). Отсюда же и образ костяной ноги, который придаёт Бабе-Яге схожесть с живым мертвецом, существом, находящимся на границе миров.

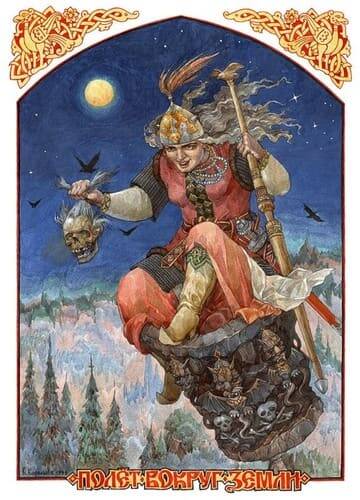

Вместе с тем, Яга является одним из немногих персонажей древнеславянской мифологии, при детальном описании которого используется железо (в некоторых сказках у неё железные зубы). Этот металл исконно служил главным оружием против нечисти наряду с серебром, поэтому факт его наличия говорит о том, что к существам Нави Яга не относится. Но и к живым людям причислить её нельзя. Во-первых, она бессмертна. Во-вторых, слишком велики для смертной её знания. Яга также знает языки животных и растений, повелевает стихиями (как минимум, воздушной стихией, ведь во многих легендах подчёркивается её способность к свободному парению в воздухе).

Из всего вышесказанного следует, образ Бабы-Яги является слишком разноплановым, чтобы его можно было трактовать однозначно. И очевидно, что изначальный образ этого мифологического персонажа представлял собой картину божественной силы и мудрости, способную осознать фундаментальные законы этого мира.

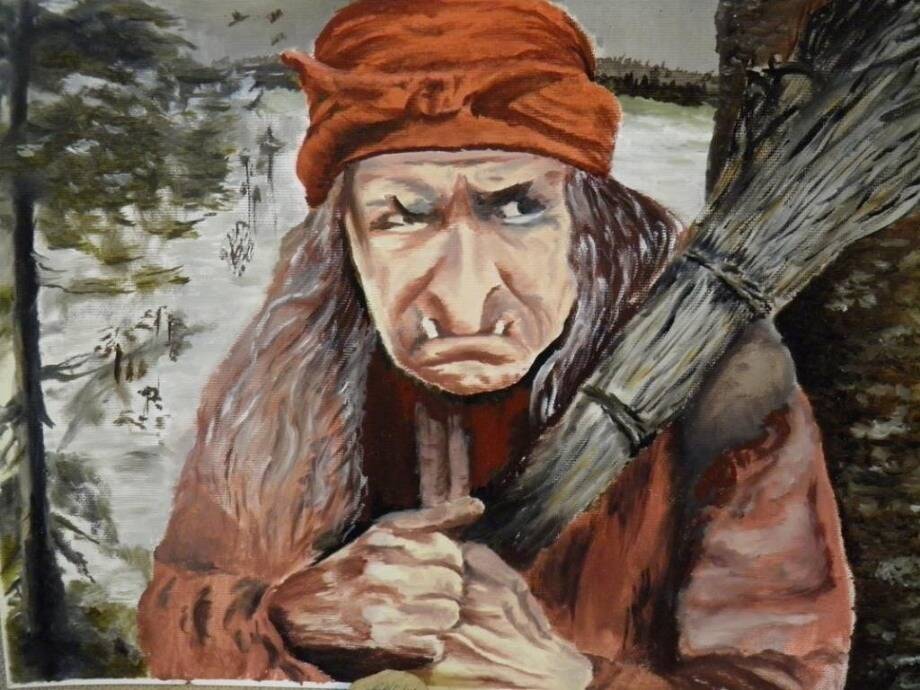

Портрет Бабы-Яги

Обратимся к сказкам и посмотрим, не отыщется ли более подробного описания этой таинственной старухи. В сказках Баба-Яга предстаёт перед нами во всей своей красе:

«На печи, на девятом кирпичи лежит Баба-Яга, костяная нога, нос в потолок врос, титьки через грядку (шест для полотенец) висят».

Владимир Пропп, анализируя такого рода портрет Бабы-Яги, пишет:

«Яга снабжена всеми признаками материнства. Но вместе с тем она не знает брачной жизни. Она всегда старуха, причём старуха безмужняя. Яга — мать не людей, она мать и хозяйка лесных зверей. Яга представляет стадию, когда плодородие мыслилось через женщину без участия мужчин. Она уже мать, но не супруга ни в настоящем, ни в прошлом. Правда, в сказке она нигде не названа матерью зверей. Зато она имеет над ними неограниченную власть».

Далее Пропп делает весьма важный вывод:

«Мы должны признать здесь следы чрезвычайно древних общественных отношений. Мать есть вместе с тем властительница. С падением матриархата женщина лишается власти, остаётся только материнство как одна из общественных функций. Но с женщиной — матерью-властительницей — в мифе дело происходит иначе: она теряет материнство, сохраняет только атрибуты материнства и сохраняет власть над животными, так как вся жизнь охотника зависит от животного, она сохраняет власть и над жизнью и смертью человека».

Владимир Пропп далее пишет, что Баба-Яга — это своего рода «хозяйка леса», без её ведома ни одна душа в лес ступить не могла. «Хозяйка ветров», «у неё хранятся ключи от солнца», она — «хозяйка моря. Из таких хозяев стихий впоследствии развились индивидуальные боги».

Вот как проникает в сущность Бабы-Яги исследовательница Мюнхене Хайде Гёттнер Абендрот. Она описывает древнюю богиню следующим образом:

«Богиня простого матриархата — это хтоническая (подземная) богиня как персонификация самой земли. Они живёт в ущельях, пещерах, вулканах или просто везде под землёй. Она выносит жизнь из глубины на землю и утягивает её к себе вниз. Богиня земли считается «матерью» всех живущих, все женщины — её «дочери», все мужчины — её «сыновья».

Таким образом, получается, что Баба-Яга — Бог. Бог того времени, которое было ещё до времени, не только до нашей эры (до Рождества Христова), но и до «сотворения мира».

У Бабы-Яги волосы косматые, косы расплетены. В культуре древних славян распущенные волосы — признак нечеловеческой силы и необъяснимых колдовских способностей. Ещё косы расплетались у умершей женщины.

Возникает вопрос: почему главный герой обращается за помощью к мертвецу? Ответ на него таков: герой обращается за помощью к магии, которой — согласно языческим верованиям — обладали все или некоторые умершие, в том числе и Баба-Яга.

По славянским меркам внешность Бабы-Яги подчёркивает её принадлежность к иному миру — старая, уродливая, бородавчатая, огромного роста. Всё, что уродливо, древние люди инстинктивно приписывали Тёмному Царству. Кстати, некоторые исследователи считают, что крючковатый, длинный нос это подтверждает — у покойников происходит характерное заострение носа. Однако — это всего лишь маска, которую она надевает, чтобы показать опасность контакта с миром Мёртвых, и отчасти, миром Магии, который разрывает грань между живым и мёртвым. Будучи богиней, Баба-Яга на самом-то деле вечно молода и прекрасна. Ведь в сказках Баба-Яга всегда в действии — летает на ступе, кричит на своих слуг, догоняет героев. И, судя по её действиям, она не слабая и немощная старая женщина, а довольно энергичная, сильная и волевая.

Баба-Яга — хозяйка магии. На грани миров её магия вычурна и угрожающа. В сказках она владеет огнедышащими конями, сапогами-скороходами, ковром-самолётом, гуслями-самогудами и мечом-кладенцом. Она может оборачиваться и в зверя, и в тучу. Баба-Яга — это Чёрная Луна, хозяйка тьмы и чародейства. Её образ восходит к образу Триединой Великой Матери, хранящей в себе зародыш жизни, саму жизнь и смерть. Но так как смерть для людей выглядит конечной и пугающей точкой, прерывающей ход жизни, то и богини, властвующие над смертью, воспринимаются как «отрицательные» персонажи.

Но зачем герою сказки нужно идти к Бабе-Яге? Есть народная мудрость, что за любыми знаниями мы должны обращаться к предкам. А предки находятся где? С точки зрения народной культуры — в потустороннем мире. Суммируя всю изложенную информацию, можно сделать вывод, что добры молодцы и красны девицы в сказках шли не просто к вредной старухе, забравшейся в дебри леса, не просто к жуткому чудовищу, — они шли к самой богине, родившей всю жизнь на земле. В крайней нужде они обращались именно к Бабе-Яге, потому что в древности к предкам относились с уважением, почтением и страхом. Их старались не тревожить по пустякам, боясь навлечь на себя беду, но в трудную минуту всё же обращались к ним за помощью.

Костеногость Бабы-Яги

Какой бросающийся в глаза признак отличает Бабу-Ягу от других сказочных персонажей? Её костяная нога. Многие думают, будто костяная нога приписывается Бабе-Яге исключительно для создания более устрашающего образа. У многих народов, говорящих на индоевропейских языках, в древнейших сказаниях встречается упоминание, что душа живого человека заключена в стопе. Её вместилищем является особая маленькая косточка — навь. Навь, по славянским поверьям, душа предка, покойника. Если же у человека нога не «живая», а «костяная», то это значит, что человек лишён души, он — существо загробного мира.

Во многих сибирских племенах усопшего шамана или шаманку хоронили несколько раз: сначала укладывали на высоком помосте или привязывали головой вверх к стволу верхней части дерева, а через три года собирали кости и хоронили в кургане (реже — сжигали). Почему?

У подобных действий имелась своя философия и идеология. В древние времена люди иначе воспринимали понятия бренности существования и её антипода — вечности. Плоть являлась временной оболочкой, а кость, в отличие от неё — связанной с понятиями воскрешения и перерождения души.

Костяная нога Бабы-Яги есть не что иное, как демонстрация причастности к вечному, а не только противоположности жизни и смерти.

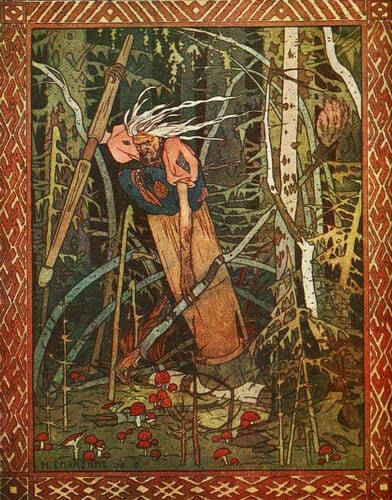

Тёмный лес

В сказках Баба-Яга чаще всего живёт в дремучем лесу, который издавна вселял страх в людей, поскольку воспринимался как граница между миром живых и миром мёртвых.

Древний человек имел особый взгляд на растительное царство: у него деревья ценились не только по их практической пригодности, сколько по их отношению к нравственному миру человека. Предметы царства растительного были рассматриваемы как живые, способные к самостоятельной деятельности личности…

Рост дерева и рост человека в некоторых случаях могут обусловливать друг друга. Дерево является обиталищем духа, который может действовать в известном направлении на человека; оттого дерево играло не последнюю роль в древних религиозных обрядах. Одухотворение дерева сообщило таинственную духовную жизнь лесу. Лес был древнейшим народным святилищем. Отсюда эпитеты леса: дремучий, тёмный, таинственный — в нём сокрыто множество тайн и кладов, ждущих своего первооткрывателя. Мрачный и жутковатый, он как будто предупреждает о какой-то неведомой опасности. Если в берёзовой лесопосадке поют птицы, то здесь, в чаще, стоит гробовая тишина. Это неспроста, ведь здесь встречается Явь и Навь, пролегает невидимая, но чётко ощутимая граница двух несовместимых миров.

Если понять лес, познать природу и назначение каждой породы дерева, то есть значение различных явлений, встречаемых в жизни, то лес из хаотичного пространства превращается в путь. Он становится символом роста и расширения сознания, преобразуется в святилище, где происходит трансформация.

Славянские художники чаще всего рисуют избушку Бабы-Яги в еловом лесу. Почему?

В древние времена на праздник Коляды (рождение Солнца-младенца — день зимнего солнцестояния) русские Волхвы зажигали огни на живой (!) ёлочке в лесу, на которой были развешаны шары из глины и других природных материалов. Считается, что в это время ель — Мировое Дерево славян, получало прямую связь с миром небесных сфер. После хороводов люди разбирали шары по своим теремам и клали их на алтари, чтобы хранить в течение всего следующего года. Кстати, сама форма ёлки — это стрелочка, указывающая на Небеса. Шишки на ней силовым образом связаны с Шишковидной железой человека, и способствуют открытию ясновидения, яснослышания, яснопонимания и других чувств.

К тому же, в религиозно-магических представлениях славянских народов ель была связующим звеном между миром живых и миром мёртвых. Как эти деревья вечнозелёные, так и души умерших — вечноживущие.

Также считалось, что ель защищает от злых, тёмных сил. Недаром пословица говорит: колдун и колдуница всякой ели боится.

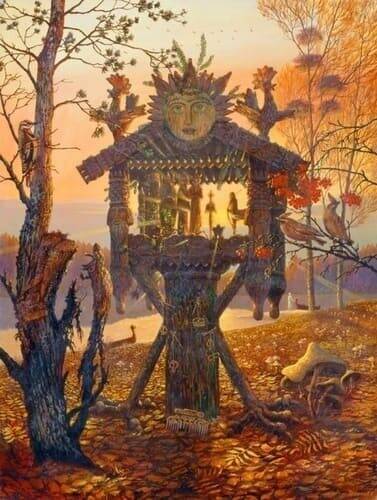

Избушка Бабы-Яги

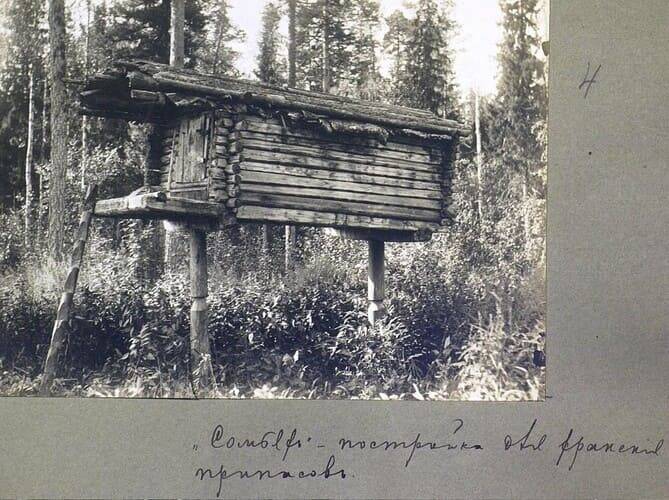

Примечательные особенности жилища знаменитой героини народных сказок, обитавшей в лесной глухомани, известны всем: во-первых, она стояла на курьих ножках, во-вторых, имела способность поворачиваться. Откуда же взялась такая необыкновенная постройка?

Историк и писатель А. Иванов ссылается на обычай угро-финнов, который уходит корнями во времена язычества. Они верили, что умершие помогают им с того света, и после смерти близкого человека делали куклу «бабу», или иттарму, куда вселялся дух умершего. Затем заворачивали эту куклу в шубу, сшитую из шкур животных, мехом наружу — ягу. Такую шубу носили женщины. Отсюда и название — Баба-Яга. В то время был матриархат, что объясняет женский род куклы.

После того, как «бабу» заворачивали в ягу, сколачивали священную постройку сомъях — сруб «без окон, без дверей», и помещали туда куклу. Вместе с куклой клали драгоценности и прочие атрибуты умершего и относили в чащу леса, далеко от поселений. Затем постройку устанавливали на стволах подрубленных деревьев, чтобы ни звери, ни люди не могли достать.

С давних времён сибирские охотники-промысловики, добывая зверя, уходили в чащобу леса, откуда добраться зимой засветло было сложно. Именно поэтому в таких удалённых участках леса строились избы на курных (курьих) ногах. Избы ставились на сваи, чтобы дикий и голодный зверь не забрался внутрь. В таких избах не было дверей, а делался хитрый лаз, увидеть который снаружи было невозможно. И, хотя в избушке не было ничего: ни печи, ни утвари, иногда, правда, лежанка — но в специальном месте, над входом, устраивался тайник, где всегда хранилось немного еды, соль, порох, дробь, патроны. И когда охотник долго не возвращался домой, для родных это означало, что-либо случилась беда, либо ночевать ушёл в лес, в избу на курных ногах. Так изба на курных ногах стала символом невозвращения — пределом допустимого нахождения в лесу для человека.

Также в словаре Владимира Даля сказано, что «куръ» — это стропила на крестьянских избах. В болотистых местах избы строили именно на таких стропилах.

Теперь переместимся в сказку. Герой наталкивается в лесу на избушку на курьих ножках. Часто в сказках перед нами предстаёт гладкая стена чудесного сооружения — «без окон, без дверей» — вход с противоположной стороны.

Но отчего же не обойти избушку и не войти с другой стороны? Становится очевидно, что избушка стоит на какой-то невидимой границе, через которую герой не может перешагнуть. И герой изначально знает, что должен заставить необычное строение повернуться, для чего нужно произнести магические слова: «избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом». Открытой стороной она обращена к тридесятому царству. Эта избушка — сторожевая застава. За черту герой попадёт не раньше, чем будет подвергнут допросу или испытанию.

Но почему избушка именно на курьих ножках? Избушка Бабы Яги может быть не только на курьих ножках, она может скакать и на собачьей голешке, и на овечьей пятке. А «курья» — это вовсе не куриная нога, как многие привыкли думать. Курьей называли дымящее, горячее место, которое могло, словно воронка, крутиться и затягивать существа в другой мир. Это и считалось вратами в мир иной. Поэтому на подворье Бабы-Яги часто было много всевозможной житии и нежити — так наши предки называли другие формы жизни. К тому же избушка на курьих ножках светилась днём и ночью, переливаясь огоньками, так её находили герои сказок.

Дом у славян отождествлялся с космосом и человеком. В мифологическом сознании человек выступает как универсальная модель Вселенной. Его тело может быть представлено и как единое целое, и как разделённое на части. Представлениям о теле как целом соответствуют и представления о доме.

Четырёхугольный сруб избы отождествлялся в народном представлении с телом человека и сторонами света. Подпол отождествлялся с ногами человека и миром загробным.

Избушка Яги в отличие от обычной имеет вместо подпола курьи ноги, то есть птичье ноги. Они служат для разворота избушки то к миру живых, то к миру мёртвых. Можно сказать, что это символ подвижности дома-сознания, дома, «мечтающего взлететь». Избушка поворачивается вокруг своей оси: «стоит избушка на курьих лапках, кругом повёртывается». Вращение — линия, замкнутая в круг, — символ бесконечности, бесконечного развития, эволюции и организации пространства. Ноги связаны с движением, это путь к цели. Но к какой цели? Да и движение избушки на одном месте, как бы утягивающее в воронку вниз! Если связать представления подпола с миром предков, то можно сделать вывод: это путь предков, способный к быстрому перемещению, такой путь даёт Яге силу в мире проявленном — в сфере земного бытия человека. А курьи ноги означают путь с несбыточной мечтою взлететь, не имея предназначенных для полёта крыльев: мёртвые не имеют места в мире живых.

Есть и другое объяснение: что курьи ножки от названия «курная изба», то есть изба, топившаяся «по-чёрному». В подобных жилищах не было печных труб, и весь дым выходил наружу через двери. А во время топки он висел густым зловонным слоем под потолком. Находиться в помещении было тяжело. Возможно, потому, что Баба-Яга всё время варит зелья, её избушка и получила такое название.

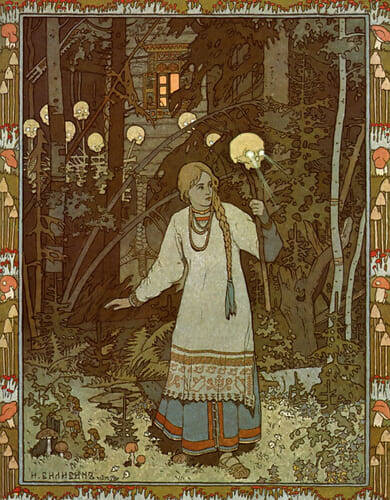

Забор из человеческих костей с черепами

Избушка часто окружена забором из человеческих костей с черепами. Тын с черепами в славянской традиции — обережный круг. На кол одевали черепа: медвежьи, волчьи, лошадиные и других животных. То есть животное умирало, а череп на кол, потому что считалось, что череп сохраняет в себе силу и мудрость данного зверя. Тын с черепами создавал обережный круг из животных, то есть использовалась их сила и мудрость, чтобы недруги не могли проникнуть на данную территорию.

Кости — это объективный символ смерти. Но смерти чего? Череп при жизни защищает орган мышления — мозг, орудие разума. Обнажённый череп — символ смерти разума. Смерть сознания. Из черепов льётся свет через глазницы, так что им можно освещать путь, как факелом.

Череп со светящимися глазницами — это символ смерти обыденного мирского разума. Свет же во многих культурах символизирует знание, дух, свет истины. Недаром пословица говорит: «Знание свет, неведение — тьма». То есть происходит замена смертного ограниченного сознания сознанием бессмертным, истинным. А череп как нетленная субстанция говорит о бессмертной памяти предков.

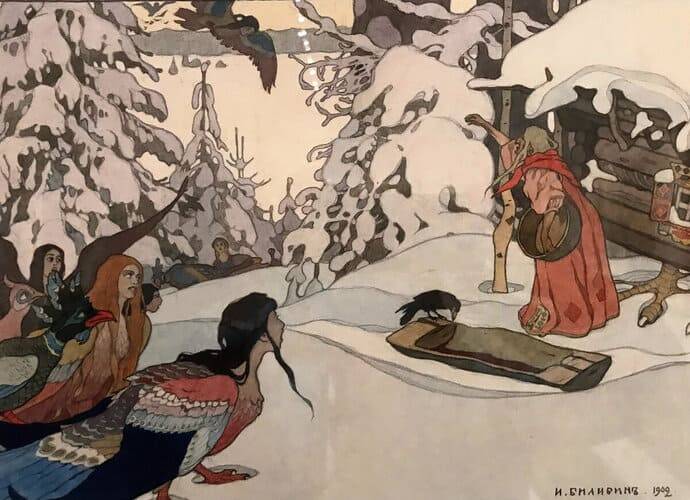

День, Солнце, Ночь как верные слуги

Баба-Яга является принципом мироздания, космическим явлением. Об этом говорят всадники дня, солнца и ночи:

«Вдруг едет опять всадник: сам чёрный, одет во всё чёрное и на чёрном коне; подскакал к воротам Бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился, — настала ночь».

Яга отвечает Василисе на вопросы о необычных всадниках, повстречавшихся ей на пути:

«Белый всадник — это день мой ясный. Красный всадник — это моё солнышко красное, чёрный всадник — это ночь моя тёмная — все слуги мои верные!»

Яга здесь выступает как властительница космических явлений, как вселенское начало. Её дом вмещает и ночь, и день, и само Солнце, то есть её дом — Космос, и она сама — Космос, и повелевает его законами. Причастность помощников Бабы-Яги ко всем трём частям мирового пространства говорит о её исключительном статусе, которому в мифологических представлениях обществ, находящихся на ранней стадии развития, соответствовал статус хозяйки вселенной. Возможно, что так выглядит — из мира Бабы-Яги — течение мира в покинутом героями физическом мире. Яга заведует Навью, ближайшей к Яви сфере невидимого мира.

Она — символ смерти как в позитивном, так и в негативном аспекте. Смерть неведения и заблуждений, рождение нового человека. Но в её сфере невозможна жизнь — развитие тех знаний, что Яга дала, поэтому герою нужно покинуть её владения, чтобы, если понадобится, прийти к ней ещё раз: за новым знанием, за новым обновлением, очередным рождением.

Таким образом, герой уходит в мир предков, где получает все дары. Но только тот, кто соблюдает традиции, обращается к мудрости предков, обретает все блага на Земле.

Действия Бабы-Яги

Вот герой попал в чудное строение. Как встречает его Баба-Яга? Она говорит:

«Чу, русским духом пахнет!».

Она узнаёт по запаху, что имеет дело не с мертвецом, а с живым человеком. Запах живых так же противен и страшен мертвецам, как запах мёртвых страшен и противен живым.

Загробное царство враждебно по отношению к вторгнувшемуся в него чужаку, его станут преследовать, и поэтому от него не должно пахнуть живым русским духом. Этот обряд пошёл от обмывания, являющегося неотъемлемым элементом похорон. Но возможно, что в нём присутствует ещё один мистический элемент. Баня у славян была не только местом, где люди моются. С ней связаны многие мистические обряды. Например, гадание, снятие порчи. Причём, в последнем случае для этого использовался веник. А веник был элементом очистительной магии. Поэтому Баба-Яга использовала волшебный веник, которым она выпаривала пришельца, для очищения его тела не только от грязи, но и от души.

Таким образом, можно выделить следующие этапы последовательных действий Бабы-Яги, помогающие герою войти в мир мёртвых:

- Он вымыт — то есть лишён запаха живого человека. Вода — это символ эмоциональной, астральной сферы, а в христианстве — вода символ крещения, помазания. Следовательно, герой очищает свою душу для принятия нового знания.

- Выпарен — из него с помощью веника «выгнана душа из тела»;

- Накормлен ритуальной «покойницкой» едой — над ним, как над умершим, проведён обряд отверзения очей и уст — в царстве теней он сможет видеть и говорить с мертвецами. Пища Яги — это информация, которой она обладает. Обитатели, герои различных сфер — небесной, земной и подземной — обладают каждый своей информацией, формой знания, символически — пищей, вкусив которую можно обогатить свой опыт или, отождествив себя целиком с этой частью знания, навсегда остаться в этой сфере. Если же герой вкушает пищу небесную, пищу богов, то это причащение к истине.

Но при этом герой может забыть о доме и остаться с богами — сферой знания и мудрости. Это будет означать, что герой не способен претворить полученные знания в жизнь, использовать их для того, чтобы создать что-либо новое в нашем подлунном мире.

Баба-Яга расспрашивает героя — прошедший весь ритуал герой стал мертвецом, и лишённая души старуха проверяет, может ли он говорить уже на языке загробного мира с мертвецами и видеть их.

Баба-Яга укладывает героя спать, что тоже является испытанием. Мёртвые не спят.

Обряд препекания

«Сейчас посажу на лопату — и в печь!» — такое часто можно услышать от героини русских сказок. На самом деле нет ни одной сказки, где Баба-Яга жарила бы детей, она только хочет это сделать. Возможно, их в качестве своеобразного ритуала заворачивали в тесто и ставили в тёплую печку (но не запекали, а опекали, отсюда и «опека» — забота).

«От детской болезни, известной под названиями стень, сухотка и собачья старость, лечат так: когда придёт время печь хлебы, то, посадив первую ковригу, посыпают лопату мукою, кладут на неё ребёнка и до трёх раз всовывают в устье истопленной печи… Тот же обряд совершается против грыжи и гнетеницы».

Почему трижды помещали в печь? Вспомним трёхчленное деление мира, дома и тела человека по вертикали. Рождение ребёнка также связывалось с этим трёхчленным делением. К матице, символизирующей Млечный Путь, привязывали верёвку, за которую держалась роженица в момент родов. Считалось, что женщина проводит душу новорождённого из мира духовного, с алтаря Небесной Сферы, от сияния далёких звёзд — на землю, на её тернистые и прекрасные, таинственные тропы. Когда ребёнок болел, его символически возвращали вновь в утробу матери для перерождения. Троекратное помещение в печь есть восстановление утраченной во время болезни гармонии трёх миров — духовного, душевного и физического. Также ребёнка обмазывали тестом, которое, как и квашня, являлось символом Солнца и солнечных лучей. Символически ребёнка оборачивали в свет.

Тесто — это хлеб, «Государь Батюшка», а печка — «Государыня Матушка». Вынимали ребёнка, и он как бы рождался заново, обретал новых родителей и счастливую судьбу. Есть легенда, что таким образом знахарка вылечила полководца Александра Суворова, когда он был маленьким.

Можно сделать вывод: Яга стремится перепечь, переродить героев.

Обряд инициации

Почему в некоторых сказках Баба-Яга похищает героев? Дело в том, что все мальчики, достигшие 12 лет, должны были пройти обряд инициации и посвящения.

Обряды инициации заключались в разлучении мальчиков с привычным местом жительства, уходом в леса к ведуньям, прохождением обряда смерти и воскресения через испытание боли, запугивание, лишение пищи и воды, борьбу со специально тренированными животными. В целом обряд длился от двух до шести месяцев. Прошедшие испытания, получали новое имя, материальные подарки и новый социальный статус: юноши могли завести семью и дом, участвовать в собраниях, делить добычу. При этом юноши как бы «умирали» для племени, чтобы вместо них «рождались» мужчины, воины и охотники.

В древнейшие времена матриархата церемонией инициации могла руководить только женщина-ведунья. Образ такой «ведающей» и, в определённом смысле, жестокой женщины послужил основой для создания образа Бабы-Яги — «похитительницы», уводящей подростков для обряда.

Матриархат отличался ещё и тем, что право взрослой жизни не давалось исходя из возраста, а присваивалось в зависимости от личных достижений. То есть, человек вообще не мог стать взрослым, если не умел делать определённые вещи. Конечно, задания, предоставляемые Бабой-Ягой, были разные — мужчина должен был уметь охотиться, пасти, делать оружие, и, конечно же, быть в курсе, что нужно делать с женой.

Безусловно, как подростки, так и их матери, испытывали естественный страх перед обрядом, что придавало зловещую окраску образу Бабы-Яги, выступающей в роли учителя и строгого экзаменатора. Но последующие блага, получаемые посвящёнными, всё-таки подчёркивали и позитивную роль наставницы.

Инициация (лат., initio «начинать, посвящать, вводить в культовые таинства», initiatio, «совершение таинств, мистерий»), переход индивида из одного статуса в другой, в частности включение в некоторый замкнутый круг лиц (в число полноправных членов племени, в мужской союз, культ жрецов, шаманов, в мужской союз). Иногда — в узком смысле — переход в число взрослых, брачноспособных. Обряды инициации также называются переходными или посвятительными обрядами. Особенность структуры этих обрядов — их трёхчастность: все они состоят из выделения индивида из общества (так как переход должен происходить за пределами устоявшегося мира), пограничного периода (длящегося от нескольких дней до нескольких лет) и возвращения, реинкорпорации в новом статусе или в новой подгруппе общества. При этом инициация осмысляется как смерть и новое рождение, что связано с представлением о том, что, переходя в новый статус, индивид как бы уничтожается в своём старом качестве.

Владимир Пропп пишет, что очень часто дом Бабы-Яги символически изображал змею или рыбу. Вход в избушку устраивался в виде «пасти», порой даже с зубами. И вот в эту «пасть» и вбрасывали посвящаемого уже в самый кульминационный момент обряда посвящения: считалось, что, таким образом, священное животное его поглотило.

Суть обряда инициации заключалась, а том, что, преодолевая различные испытания, герой демонстрирует свою стойкость, приобретает духов-помощников, магические (шаманские) силы, власть над стихиями.

Кстати, очень важно отметить, что в дом Бабы-Яги девушки попадали крайне редко. В этом случае задача Бабы-Яги заключалась не в том, чтобы научить юных девочек готовить, стирать, а в том, чтобы проверить, как они могут выполнять эту работу.

Атрибуты Бабы-Яги

Печь

Яга обычно лежит на печи, «на девятом кирпичи», занимая почти всё пространство избушки. Из этого Владимир Пропп делает вывод, что она подобна мертвецу в тесном гробу. Ведь нигде не указано, что Яга — великан. Дом мёртвых — гроб, дом родившихся и ещё не научившихся передвигать младенцев — колыбель, люлька. Но ни того, ни другого мы не находим на печи, занимающей центр дома и даже самый его верх.

Опираясь на представления славян о тождестве дома — космоса — человека, обнаруживаем, что печь — это сердце дома (центр мира) и связь с умершими предками. В русских избах возле печи в виде ступенек для всхода на полати находилось небольшое сооружение — голбец. Он также закрывал спуск в подпол, где люди хранили запасы продуктов на зиму. По народным поверьям, голбец являлся одним из мест жительства домового. Считалось, что это сооружение является неким связующим звеном между миром живых и миром мёртвых.

Если бы Баба-Яга относилась к миру мёртвых, то местом её пребывания был бы подпол, а не печь. Её нос врос в потолок — область небесной сферы и мира духовного, то есть, можно сказать, что Яга дышит мудростью неба. Получается, что если даже мир Бабы-Яги и находится на уровне подпола избы, то нос её явно высовывается в наш мир, «принюхиваясь» к тому, что там происходит.

Таким образом, Баба-Яга «лежит» на сердце дома. Исходя из того, что очаг считался «святилищем всесовершенной чистоты», которому люди молились о чистоте сердца, душевном и телесном здравии, Баба-Яга, покоится на святой преобразовывающей силе огня.

Почему на девятом кирпичи? Вспомним символику числа девять. Это символ бесконечности и полноты определённой области бытия, познания, мира. Девятый кирпич говорит о том, что данная область, которой заведует Яга — область преобразовывающей силы огня подвластна и известна ей полностью. Это сфера бесконечного преображения, бесконечных циклов смерти и возрождения.

Продолжение статьи читайте по этой ссылке.