La flecha negra

Libro segundo. Moat House. » 1. Dick hace algunas preguntas

Página 13 de 42

1. Dick hace algunas preguntas

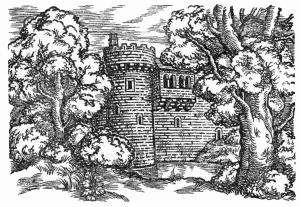

MOAT HOUSE no se hallaba muy lejos del escabroso camino del bosque. Exteriormente, era un macizo rectángulo de piedra roja, flanqueado en cada esquina por una torre redonda, con aspilleras para los arqueros y coronado de almenas. En su interior encerraba un reducido patio. El foso tendría unos cuatro metros de ancho y se hallaba cruzado por un solo puente levadizo. Lo abastecía de agua una zanja que iba a parar a una laguna del bosque y que, en toda su extensión, quedaba protegida y vigilada desde las almenas de las dos torres del lado sur. A excepción de uno o dos altos y gruesos árboles que se había permitido quedasen a medio tiro de ballesta de los muros, la casa estaba en buena situación para la defensa.

Dick halló en el patio a una parte de la guarnición, ocupada en los preparativos para rechazar el ataque y discutiendo con aire sombrío las probabilidades de verse sitiados. Unos construían flechas y otros afilaban sus espadas, largo tiempo en desuso; pero mientras trabajaban sacudían la cabeza con aire preocupado.

Doce de los hombres de armas de sir Daniel habían escapado de la batalla, cruzando, entre peligros continuos, el bosque y llegado con vida a Moat House. Pero de esta docena, tres fueron gravemente heridos; dos, en Risingham, en el desorden de la derrota, y el otro, por los tiradores de John Amend-all al cruzar el bosque. Esto elevaba la fuerza de la guarnición, contando a Hatch, sir Daniel y el joven Shelton, a veintidós hombres. Y continuamente se esperaba la llegada de más. No consistía, pues, el peligro en la falta de hombres.

Lo que a todos tenía con el corazón oprimido era el terror que inspiraban los de la Flecha Negra. Por sus francos y declarados enemigos del partido de York, en aquellos tiempos de incesantes cambios, no sentía más que cierta vaga inquietud. «Las cosas —como decían las gentes de aquella época— pueden cambiar una vez más», antes de sufrir daño. Pero sus vecinos del bosque sí que les hacían temblar. No era sir Daniel únicamente el blanco de su odio. Sus hombres, conscientes de su impunidad, se portaron cruelmente en toda la comarca. Las severas órdenes se ejecutaron con sumo rigor, y de la cuadrilla que charlaba sentada en el patio no había uno solo que no fuese culpable de algún acto de opresión o de barbarie. Pero ahora, por los azares de la guerra, sir Daniel se hallaba impotente para defender a los que eran sus instrumentos; ahora, a consecuencia de unas horas de combate, en el que muchos de ellos no estuvieron presentes, todos se habían convertido en traidores al estado, sin poder escudarse en la ley, diezmados y encerrados en una pobre fortaleza, casi indefendible, y expuestos al resentimiento de sus víctimas. No les habían faltado tampoco terribles anuncios de la suerte que les esperaba.

A diferentes horas de la tarde y de la noche, no menos de siete caballos sin jinete llegaron a la puerta de la fortaleza, relinchando aterrorizados. Dos pertenecían al destacamento de Selden; cinco a los hombres de armas que fueron con sir Daniel al campo de batalla. Últimamente, poco antes de rayar el alba, había llegado tambaleándose, hasta el borde del foso, un lancero, herido de tres flechazos. Al conducirle para prestarle auxilio, entregó a Dios su alma; pero por las palabras que pronunció en su agonía, comprendieron que era el único superviviente de una considerable compañía.

Hasta el mismo Hatch, bajo su tez curtida por el sol, descubría la palidez de su ansiedad, y cuando, llevándose a Dick a un lado, supo la suerte de Selden, se dejó caer sobre un banco de piedra y lloró amargamente. Los otros, desde las banquetas y los umbrales donde se hallaban sentados tomando el sol, le miraron tan sorprendidos como alarmados; pero ninguno se aventuró a inquirir la causa de su dolor.

—¿Qué os dije yo, master Shelton? —exclamó Hatch al fin—. ¿Qué os dije yo? Así desapareceremos todos; Selden, un hombre hábil, para mí era como un hermano. ¡Pues bien: ha sido el segundo que ha partido y tras él iremos todos! Porque ¿qué decían aquellos malditos versos? «Una flecha negra por cada maldad». ¿No era esto lo que decían? Appleyard, Selden, Smith y el viejo Humphrey se nos han ido, y allá está el pobre John Carter, pidiendo a gritos un confesor, el desdichado pecador.

Dick se puso a escuchar. Desde una ventana baja, muy cerca de donde estaban hablando ellos, llegaban a su oído gemidos y susurros.

—¿Está ahí? —preguntó.

—Sí, en el cuarto de la segunda guardia —contestó Hatch—. No pudimos llevarle más lejos; tan mal estaba ya, en cuerpo y alma. A cada escalón que le subíamos, creía morirse. Mas ahora creo yo que es su alma la que sufre. Pide, sin cesar, un cura, y sir Oliver, no sé por qué, no llega todavía. Larga va a ser su confesión, pero Appleyard y Selden, los pobres, murieron sin ella.

Dick se asomó a la ventana y miró hacia el interior. La reducida celda era baja de techo y sombría; sin embargo, distinguió al soldado herido sobre el mísero lecho.

—Carter, amigo mío, ¿cómo estás? —le preguntó.

—Master Shelton —respondió el hombre muy bajo y con gran excitación—: ¡Por la divina luz del cielo, traed al cura! ¡Ay de mí… me voy a toda prisa… me siento sin fuerzas… mis heridas son de muerte! ¡Ya no tendréis que prestarme otro servicio, éste será el último! Por el bien de mi alma y como caballero leal, id pronto; mirad que tengo un peso sobre mi conciencia que me arrastrará a los infiernos.

Lanzó algunos gemidos y Dick le oyó rechinar los dientes, bien fuera de dolor o de miedo.

En aquel momento apareció sir Daniel en el umbral de la habitación. En la mano llevaba una carta.

—Muchachos —dijo—: Hemos sufrido un desagradable contratiempo; hemos sufrido un revés, ¿a qué negarlo? Pero precisamente por ello aprestémonos a ensillar de nuevo. Ese viejo Enrique VI se ha llevado la peor parte. Lavémonos, pues, las manos de él. Tengo un buen amigo que goza de gran influencia cerca del duque, el lord de Wensleydale. Pues bien: he escrito a mi amigo rogándole a su señoría su intercesión y ofreciéndole grandes satisfacciones por el pasado y razonables seguridades para el futuro. No cabe duda de que nos atenderá. Pero las súplicas sin dádivas son como canciones sin música; por eso le colmo de promesas, muchachos…, sin regatearle ninguna. ¿Qué falta, pues? ¡Ah! Una cosa importante… ¿para qué engañarnos?, una cosa importante y bastante difícil: un mensajero que la lleve. Los bosques… bien lo sabéis…, están llenos de enemigos nuestros. Muy necesaria es la rapidez; pero sin astucia y cautela de nada nos serviría. ¿Quién hay, pues, en esta compañía, que quiera llevar esta carta, entregarla a su señoría de Wensleydale y traerme la respuesta?

Se levantó al instante uno de aquellos hombres.

—Yo iré, si os place —dijo—. No me importa arriesgar el pellejo.

—No, Dick Bowyer, no irás —repuso el caballero—. No me place. Astuto eres, pero no rápido. Siempre fuiste un perezoso.

—Si es así, sir Daniel, aquí estoy yo —gritó otro.

—¡No quiera el cielo! —exclamó el caballero—. Tú eres rápido, pero nada astuto. Tú cometerías el disparate de meterte de cabeza en el campamento de John Amend-all. A los dos os doy gracias por vuestro valor, pero, verdaderamente, no puede ser.

Se ofreció entonces Hatch y también fue rechazado.

—A ti te necesito aquí, amigo Bennet; tú eres mi mano derecha —repuso el caballero.

Se adelantaron varios en grupo, y sir Daniel, al cabo, eligió uno y le dio la carta.

—Ahora —dijo el caballero—, ten presente que de tu rapidez y discreción dependemos todos. Tráeme una respuesta favorable y antes de tres meses habré limpiado mis bosques de esos vagabundos que nos desafían en nuestras propias barbas. Pero óyelo bien, Throgmorton: la tarea no tiene nada de fácil. Has de partir de noche y deslizarte como un zorro. Cómo podrás cruzar el río Till, lo ignoro, pero no será por el puente ni por el vado.

—Sé nadar —replicó Throgmorton—. No temáis; llegaré sano y salvo.

—Bien, amigo; marcha entonces a la despensa —respondió sir Daniel—, que, antes que nada, habrás de nadar en cerveza negra. —Y con estas palabras, le volvió la espalda y entró en la sala.

—¡Qué lengua tan sabia la de sir Daniel! —dijo Hatch a Dick en voz baja—. Fíjate, si no, en cómo donde otros hombres de menor calibre hubieran andado buscando paliativos, él va derecho al asunto y habla claro a toda la compañía. Éste es el peligro, les dijo, y ésta la dificultad, y todo en tono de broma. ¡Ah, por santa Bárbara, ése es un buen capitán! ¡No ha quedado un hombre que no se haya animado al oírle! ¡Mira con qué ardor se han puesto todos a trabajar de nuevo!

Este elogio de sir Daniel suscitó una idea en la mente del muchacho.

—Dime, Bennet —dijo—: ¿Cómo murió mi padre?

—No me preguntes esto —respondió el otro—. Yo no tuve arte ni parte en ello; además, he de guardar silencio, master Dick. Porque, mira: de las cosas propias puede hablar un hombre, pero de rumores y habladurías no. Pregúntaselo a sir Oliver… o a Carter, si quieres; pero no a mí.

Y con el pretexto de ir a realizar la ronda, Hatch se marchó, dejando a Dick absorto en sus cavilaciones.

¿Por qué no querrá decírmelo? —pensó el muchacho—. ¿Y por qué nombró a Carter? Carter…, ¿será que éste participó en el asesinato?

Penetró en la casa y, recorriendo un pasillo, llegó a la puerta de la celda, donde yacía, gimiendo, el herido. Al verle entrar, Carter le preguntó con ansiedad:

—¿Habéis traído al cura?

—Todavía no —contestó Dick—. Antes tienes que decirme una cosa. ¿Cómo murió mi padre, Harry Shelton?

A Carter se le alteró el rostro.

—No lo sé —respondió, hosco.

—Sí lo sabes —repuso Dick—. No intentes engañarme.

—Os digo que no lo sé —repitió Carter.

—Entonces morirás sin confesión —exclamó Dick—. Aquí me quedaré. No tendrás a tu lado ningún cura; te lo aseguro. ¿De qué te serviría la penitencia, si no tienes el propósito de reparar los males en que hayas participado? Y sin arrepentimiento, la confesión no resulta más que una burla.

—Decís lo que no tenéis intención de hacer, master Dick —exclamó Carter con toda calma—. Mal está amenazar a un moribundo y, en verdad, mal os sienta. Pero si poco habla en vuestro favor, de menos os servirá. Quedaos, si gustáis. Condenaréis mi alma… ¡pero no averiguaréis nada! Esto es todo cuanto he de deciros.

Y el herido se volvió del otro lado.

Verdaderamente, Dick había hablado con precipitación y se sentía avergonzado de su amenaza. Pero intentó un último esfuerzo.

—Carter —exclamó—: No me has comprendido. Sé perfectamente que fuiste un instrumento en manos de otros; el vasallo ha de obedecer a su señor; no quiero culpar a nadie. Pero, por muchas partes, empiezo a saber que sobre mi juventud e ignorancia pesa el deber de vengar a mi padre. Por eso te suplico, amigo Carter, que olvides mis amenazas, y que con sinceridad y contrición me digas algo que pueda ayudarme.

Carter guardó silencio; por mucho que insistió Dick, no pudo arrancarle una sola palabra.

—Muy bien —exclamó Dick—. Voy a llamar al cura, como deseas; pues sean las que fueren tus deudas para conmigo o los míos, no quisiera yo tenerlas con nadie, y menos con quien se halla en el tránsito de la muerte.

Una vez más el viejo soldado permaneció silencioso; hasta sus gemidos había contenido; y, al volverse Dick y abandonar la estancia, no pudo menos de admirar aquella huraña fortaleza de ánimo.

Sin embargo —pensó—, ¿de qué sirve el valor sin la inteligencia? Si sus manos no hubieran estado manchadas de sangre, habría hablado; su silencio ha confesado más claramente el secreto que todas las palabras que pudiera emplear. De todos lados llueven pruebas sobre mí. Sir Daniel, sea por propia mano o por la de sus hombres, es quien lo hizo todo.

Dick se detuvo un momento en medio del enlosado corredor, sintiendo el corazón oprimido. En aquella ocasión, cuando la suerte de sir Daniel estaba en decadencia, cuando sitiado por los arqueros de la Flecha Negra y proscrito por los victoriosos partidarios de York ¿iba a volverse él también contra el hombre que le había criado y educado, que si castigó con severidad sus faltas infantiles, habíale protegido infatigablemente en su juventud? Cruel necesidad sería ésta, si llegaba a ser ineludible su deber.

¡Quiera el cielo que sea inocente!, se dijo. Resonaron unos pasos sobre las losas, y vio acercarse gravemente a sir Oliver.

—Alguien os espera con ansiedad —dijo Dick.

—Precisamente allá voy, mi buen Richard —contestó el clérigo—. Es el pobre Carter… Desgraciadamente, no tiene remedio.

—Más enfermo del alma está que del cuerpo —repuso Dick.

—¿Le has visto? —preguntó sir Oliver con visible sobresalto.

—De allí vengo —respondió Dick.

—¿Qué te dijo?… ¿Qué te dijo? —exclamó el cura, con extraordinaria vehemencia y cierta acritud.

—No hizo más que llamaros de un modo que daba lástima, sir Oliver. Convendría que os dierais prisa, pues su estado es grave —replicó el muchacho.

—Voy enseguida. ¡Qué le vamos a hacer! Todos tenemos nuestros pecados. A todos nos llega nuestra hora, amigo Richard.

—Sí, sir Oliver, y ojalá que todos lleguemos a ella justa y honradamente.

Bajó el cura los ojos, y, murmurando una bendición que apenas pudo oírse, desapareció apresuradamente.

¡Él también! —pensó Dick—. ¡Él, a quién debo mi educación religiosa! ¿Qué mundo es éste, si todos los que por mí se inquietan son culpables de la muerte de mi padre? ¡Venganza! ¡Ay! ¡Triste suerte la mía si he de verme obligado a vengarme de mis propios amigos!

Esta idea trajo a su memoria el recuerdo de Matcham.

Sonrió al pensar en su raro compañero, y le asaltó la curiosidad de saber dónde estaría. Desde que juntos llegaron a las puertas de Moat House, había desaparecido el jovenzuelo, y ya empezaba Dick a sentir el deseo de cruzar con él la palabra.

Cerca de una hora después, celebrada la misa rápidamente por sir Oliver, se reunió la compañía en la sala, disponiéndose para la comida. Era un largo y bajo aposento, cubierto de verdes juncos y ornadas sus paredes con tapices de Arras representando hombres salvajes y sabuesos siguiendo un rastro; aquí y allá colgaban lanzas, arcos y escudos. Ardía el fuego en la gran chimenea. En torno a la pared había bancos tapizados y, en el centro, la mesa, bien provista, esperaba la llegada de los comensales.

No se presentaron sir Daniel ni su esposa. El mismo sir Oliver estaba también ausente, y tampoco se sabía nada de Matcham.

Dick comenzó a alarmarse, recordando los tristes presentimientos de su compañero, y sospechando ya que algo malo le hubiera ocurrido a éste en aquella casa.

Después de la comida se encontró con Goody Hatch, que marchaba apresuradamente en busca de lady Brackley.

—Goody —le dijo—: Por favor, ¿dónde está master Matcham? Cuando llegamos te vi entrar con él.

La vieja se echó a reír a carcajadas.

—¡Ah, master Dick! ¡Sin duda tenéis buenos ojos! —y volvió a reír.

—Bien, pero oye: ¿dónde está? —insistió Dick.

—No le veréis ya más —replicó la vieja—. Nunca más. Estad seguro de ello.

—Si no he de verle —respondió el muchacho—, habré de saber por qué razón. Él no vino aquí por su propia voluntad; poco valgo, mas soy su mejor protector y cuidaré de que se le trate bien. ¡Son ya demasiados misterios y empiezo a estar cansado de ello!

Apenas acababa de hablar, cuando caía sobre su hombro una pesada mano. Era Bennet Hatch, que llegó por detrás, en silencio, y con un gesto del pulgar despidió a su mujer.

—Amigo Dick —le dijo tan pronto como estuvieron solos—: ¿Estáis realmente loco? Si no dejáis en paz ciertas cosas, más os valiera estar en el mar salado que aquí en Moat House. Me habéis venido a mí con preguntas, habéis estado atormentando a Carter, y al clericucho le habéis aterrorizado con insinuaciones. Tened más prudencia, no seáis necio, y sobre todo ahora, cuando sir Daniel os llame, ponedle buena cara, por discreción. Vais a sufrir un riguroso interrogatorio. Tened cuidado con lo que respondéis.

—Hatch —replicó Dick—: Todo esto me huele a conciencia culpable.

—Y si no obráis con más prudencia, pronto os olerá a sangre —repuso Hatch—. No hago más que advertiros. Y ahí viene uno a llamaros.

En efecto, en ese momento cruzaba el patio un hombre que venía en busca de Dick para decirle que sir Daniel le esperaba.