La flecha negra

Libro segundo. Moat House. » 4. El pasadizo

Página 16 de 42

4. El pasadizo

EL PASADIZO en el que se hallaron Dick y Joanna era estrecho, sucio y corto. En el extremo opuesto había una puerta entreabierta; la misma, sin duda, que antes oyeron abrir al hombre. Espesas telarañas colgaban del techo, y el empedrado suelo sonaba a hueco al andar por él.

Del otro lado de la puerta, se bifurcaba el pasadizo en ángulo recto. Tomó Dick, al azar, por una de las dos ramas, y corrió la pareja resonando sus pasos a lo largo del hueco formado por la bóveda de la capilla. La parte superior del arqueado techo se elevaba como el lomo de una ballena a la débil luz de la lámpara. De trecho en trecho había una especie de troneras, disimuladas del otro lado por la talla de las cornisas; y mirando a través de una de ellas vio Dick el empedrado suelo de la capilla… el altar con sus cirios encendidos, y ante él, tendido sobre los escalones, la figura de sir Oliver orando con las manos en alto.

Al otro extremo bajaron los fugitivos nuevos escalones. El pasadizo se estrechaba allí; la pared, en uno de sus lados, era de madera y a través de los intersticios llegaba el ruido de gente que hablaba y un débil temblor de luces. En ese momento llegaron ante un agujero redondo, que tendría el tamaño de un ojo humano, y Dick, mirando a través de él, contempló el interior de la sala, en la que, sentados a la mesa, media docena de hombres, con cotas de malla, bebían a grandes tragos y daban buena cuenta de un pastel de carne de ciervo.

—Por aquí no hay salvación —dijo Dick—. Intentemos retroceder.

—No —replicó Joanna—. Es posible que el pasadizo continúe.

Y siguió adelante. Pero a los pocos metros terminaba el pasadizo en el descansillo de una corta escalera; era evidente que mientras los soldados ocupasen la sala, sería imposible escapar por aquel lado.

Volvieron sobre sus pasos con la mayor rapidez imaginable y comenzaron a explorar la otra rama del corredor. Era ésta excesivamente estrecha, permitiendo apenas el paso de un hombre grueso, y les conducía continuamente ya hacia arriba, ya hacia abajo, por medio de pequeños y empinados escalones, hasta que Dick acabó por perder toda noción del lugar en que se hallaba.

Al final se hacía más angosto y bajo el pasadizo las escaleras seguían descendiendo; las paredes, a uno y otro lado, eran húmedas y viscosas al tacto; y frente a ellos, a lo lejos, oyeron chirridos y carreras de ratas.

—Debemos de estar en los calabozos —observó Dick.

—Y sin hallar salida por ninguna parte —añadió Joanna.

—Sin embargo, ¡una salida u otra debe haber!

Enseguida llegaron, en efecto, a un pronunciado ángulo, y allí terminaba el pasadizo en un tramo de escalones. En el rellano había una pesada losa a modo de trampa, y contra ella aplicaron la espalda, empujando para levantarla. No lograron moverla siquiera.

—Alguien la aguanta —indicó Joanna.

—No lo creo —repuso Dick—, pues aunque estuviera sujetándola un hombre con la fuerza de diez, algo tendría que ceder. Pero eso es un peso muerto, como el de una roca. Algún peso hay sobre la trampa. Por aquí no hay salida; ¡ah, Jack, tan prisioneros estamos como si tuviésemos grillos en los pies! Siéntate en el suelo y hablemos. Dentro de un rato volveremos, cuando acaso no nos vigilen ya tan cuidadosamente y… ¿quién sabe?, quizá podamos salir de aquí y probar fortuna. Pero, en mi pobre opinión, estamos perdidos.

—¡Dick! —exclamó la muchacha—, ¡qué día tan desgraciado aquél en que me viste por vez primera! Porque como la más desdichada y la más ingrata de las mujeres, yo soy quien te ha traído a este trance.

—¡Ánimo! —repuso Dick—. Estaba escrito, y lo que escrito está, de grado o por fuerza ha de realizarse. Pero cuéntame qué clase de muchacha eres tú y cómo caíste en manos de sir Daniel; más valdrá eso que estar quejándote en vano de tu suerte o de la mía.

—Como tú —dijo Joanna—, soy huérfana de padre y madre, y, para mayor desgracia mía, y también tuya ahora, soy rica, un buen partido. Lord Foxham fue mi tutor; sin embargo, parece ser que sir Daniel compró al rey el derecho de casarme con quien quisiera y lo pagó a buen precio. Aquí me tienes, pues, a mí, pobre criatura, entre dos hombres ricos y poderosos que luchan por cuál de ellos deberá concertar mi casamiento, ¡y apenas si he salido de los brazos de mi nodriza! Mas las cosas cambiaron, vino un nuevo canciller y sir Daniel compró mi tutoría, hollando los derechos de lord Foxham. Volvió a cambiar la situación y entonces el lord compró mi boda, venciendo, a su vez, a sir Daniel. Desde entonces todo fue de mal en peor entre ellos… Sin embargo, lord Foxham me retuvo en su poder y se portó conmigo como magnánimo señor. Llegó, por fin, el día en que había de casarme… o venderme, para hablar con mayor propiedad. Lord Foxham recibiría por mí quinientas libras. Hamley se llamaba el novio, y mañana, Dick, precisamente mañana, debía ser el día de mis esponsales. Si no hubiese llegado a oídos de sir Daniel, me habrían casado, no hay duda… ¡y no te hubiera conocido, Dick… Dick querido!

Al decir esto ella le tomó la mano y la besó con gracia y delicadeza exquisitas; Dick atrajo la suya e hizo lo mismo.

—Pues bien —continuó ella—, sir Daniel se apoderó de mí por sorpresa en el jardín y me obligó a vestirme con este traje de hombre, pecado mortal para una mujer, y que, además, no me sienta bien. Me llevó a caballo a Kettley, como viste, diciéndome que tenía que casarme contigo; pero yo, en el fondo de mi corazón, juré que con quien me casaría, aun en contra de su voluntad, sería con Hamley.

—¿Sí? —exclamó Dick—. ¡Entonces tú querías a Hamley!

—¡No! —replicó Joanna—. Yo no le quería; pero odiaba a sir Daniel. Entonces, Dick, tú me auxiliaste, tú fuiste valiente y bondadoso, y, contra mi voluntad, te apoderaste de mi corazón. Ahora, si podemos lograrlo, me casaré gozosa contigo. Y si el destino cruel no lo permite, yo seguiría queriéndote. Mientras lata en el pecho mi corazón, te seré fiel.

—Y yo —repuso Dick—, a quien hasta ahora nunca importó un comino ninguna clase de mujer, me sentí atraído hacia ti que eras un hombre. Tenía lástima de ti sin saber por qué. Cuando quise azotarte me faltaron las fuerzas. Pero cuando confesaste que eras una muchacha, Jack…, porque Jack seguiré llamándote…, entonces sí que tuve la seguridad de que eras la mujer que había de ser mía. ¡Escucha! —dijo, interrumpiéndose—: Alguien viene.

Fuertes pasos resonaban en el estrecho pasadizo, y al eco de los mismos volvió a oírse el rumor de las ratas que huían a bandadas.

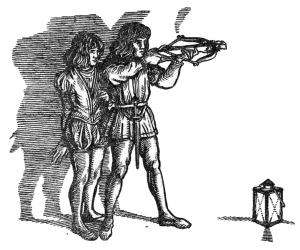

Dick examinó su posición. El brusco recodo del corredor le daba evidente ventaja, ya que así podía disparar resguardado por la pared. Pero era indudable que la luz estaba demasiado cerca de él; avanzando unos pasos, colocó la lámpara en el centro del pasadizo y volvió a ponerse en acecho.

A poco, en el lejano extremo del pasadizo, apareció Bennet. Al parecer, iba solo, y llevaba en la mano una antorcha encendida que hacía de él un excelente blanco.

—¡Alto, Bennet! —le gritó Dick—. ¡Un paso más y eres hombre muerto!

—De modo que estáis ahí —repuso Hatch, escudriñando en la oscuridad—. No os veo. ¡Ajá! Habéis obrado con prudencia, Dick; habéis colocado la lámpara delante. ¡A fe que, aunque sólo haya sido para mejor apuntar a mi pobre cuerpo, me regocija ver que aprovechasteis mis lecciones! Pero, decidme: ¿qué hacéis? ¿Qué buscáis? ¿Por qué habéis de tirar contra vuestro viejo y buen amigo? ¿Tenéis ahí a la damisela?

—No, Bennet; soy yo quien ha de preguntar y tú quien ha de responder —repuso Dick—. ¿Por qué me hallo en peligro de muerte? ¿Por qué vienen los hombres a asesinarme en mi lecho? ¿Por qué tengo que huir en la fortaleza de mi propio tutor y de los amigos entre quienes he vivido y a quienes jamás hice daño alguno?

—Master Dick, master Dick —respondió Bennet ¿qué os dije? ¡Sois valiente; pero también el muchacho más imprudente que pueda imaginarse!

Hatch se quedó en silencio durante breve rato.

—Escuchad —continuó—: Vuelvo atrás para ver a sir Daniel y decirle dónde estáis, y cómo os halláis apostado, pues, en verdad, para eso me mandó venir. Pero vos, si no sois tonto, haréis bien en marcharos antes de que vuelva.

—¡Marcharme! —repitió Dick—. ¡Ya me hubiera marchado si supiera cómo! No puedo levantar la trampa.

—Poned la mano en la esquina y ved lo que allí encontráis —contestó Bennet—. La cuerda de Throgmorton está todavía en la cámara oscura. Adiós.

Y girando sobre sus talones desapareció Hatch entre las vueltas y recodos del pasadizo.

Recogió inmediatamente su lámpara Dick y procedió a obrar tal como le habían indicado. En una de las esquinas de la trampa había un hondo hueco en la pared. Metiendo su brazo por aquella abertura tropezó Dick con una barra de hierro, que empujó vigorosamente hacia arriba. Oyó entonces un chasquido e instantáneamente se movió sobre su asiento la gran losa.

Quedaba libre el paso. Tras un pequeño esfuerzo alzaron fácilmente la trampa y salieron a un cuarto abovedado que daba a un patio por uno de sus extremos y donde dos hombres, arremangados los brazos, limpiaban los caballos de los recién llegados. Dos antorchas, metidas en aros de hierro fijos a la pared, iluminaban la escena.