Eso no estaba en mi libro de Historia de la Edad Media

Capítulo 11 La civilización del libro y las ciudades

Página 17 de 19

Capítulo 11

La civilización del libro y las ciudades

Villanos y ciudadanos

Es una afirmación común entre los más férreos defensores del posmodernismo y la corrección política calificar a la Edad Media como un largo periodo de tiempo caracterizado por la carestía, el estancamiento demográfico y el inmovilismo social. Así pudo ser durante ciertos momentos aunque esto no nos debe hacer olvidar que durante la etapa que conocemos como Plena Edad Media, entre los siglos xi al xiii, asistimos a un momento de crecimiento económico y poblacional que se tradujo en el incremento del tamaño de las ciudades y en la expansión, muy progresiva, de la cultura y la alfabetización. Es también en este periodo cuando los distintos reinos de Europa occidental experimentan una serie de cambios que con el tiempo se van a convertir en esenciales para conocer nuestra idiosincrasia y la peculiaridad de la cultura europea.

El destacado crecimiento de la población a partir del siglo xi trajo consigo un incremento de la demanda que permitió el auge de las actividades mercantiles y artesanales, mientras que en el campo favorece el aumento de las roturaciones y, como consecuencia, el inicio de diversos movimientos expansivos como las Cruzadas, el avance de las tribus germanas hacia el este y, en el caso español, la aceleración del proceso de la Reconquista y la expansión aragonesa por el Mediterráneo. El espacio físico europeo experimentó importantes cambios que en la actualidad son claramente visibles: inmensas masas de bosque fueron deforestadas, aparecen nuevas formas de cultivo y se instauran estructuras de explotación agraria que formaron la base del feudalismo. Estos cambios vinieron acompañados por la introducción de algunas innovaciones técnicas, especialmente la expansión de los molinos de agua y de viento que permitieron el incremento de la productividad y movilizar una primera industria metalúrgica y textil. Además del equipamiento mulinario, el trabajo del campo se hizo más eficaz al generalizarse el arado pesado, las nuevas formas de tiro y la alternancia de cultivos que forman la base de la llamada revolución técnica del Medievo, fenómeno este que explica, en parte, el espectacular crecimiento económico y demográfico en estos siglos centrales de la Edad Media.

El aumento de la población y la mayor capacidad de compra favorecen la expansión de la actividad artesanal, del comercio y, como consecuencia, el inicio de un proceso de urbanización de parte de la población que empezará a concentrarse en núcleos urbanos, siendo este un factor esencial para la dinamización del sistema y causa de profundas transformaciones políticas y sociales en los momentos finales de la Edad Media. Las huellas de este proceso de urbanización son aún visibles ya que la configuración de una parte importante de nuestras ciudades responde a este periodo de cambios. Debemos de tener en cuenta que los núcleos urbanos de la Cristiandad tienen orígenes muy diversos y su crecimiento responde a varios factores, aunque en la Edad Media se imponen los criterios económicos. Efectivamente, algunas ciudades incrementaron su tamaño gracias al auge de la actividad artesanal y comercial, otras porque se convirtieron en centros de administración eclesiástica o laica, algunas por evolucionar desde núcleos de población rural hacia nuevas formas más avanzadas y, muy especialmente en la península ibérica, al calor de las peregrinaciones.

El origen de las ciudades se refleja en el tipo de planos y en su sistema urbanístico; en ellas podemos encontrar una serie de características comunes como irregularidad en el trazado, la presencia de murallas, la disposición circular de las calles que confluyen en un centro que sirve como elemento integrador o la aparición de edificios característicos como los palacios pertenecientes a la alta burguesía urbana y que, en muchas ocasiones, siguen mostrando su majestuosidad en el interior de los cascos urbanos de muchas ciudades europeas. También destaca la presencia de barrios pertenecientes a diversas minorías religiosas y de calles especializadas por actividades económicas. Si paseamos por alguna de las miles de ciudades y pequeñas localidades que aún conservan un aroma medieval tanto en España como en el resto de Europa, encontraremos núcleos de tipo lineal que crecieron a ambos lados de un camino o calzada, también ciudades con dos calles principales que se cruzaban ortogonalmente y otras nucleares al crecer en torno a un castillo, catedral o abadía. A pesar de que la ciudad medieval es policéntrica, uno de los núcleos más importantes fue el mercado, en torno al cual se articulan las tiendas de los artesanos que confieren a la urbe una importante función de producción. Todavía hoy, en muchas ciudades españolas se puede rastrear el eco de estas actividades al conservarse los nombres de calles dependiendo de la función que tuvieron durante los siglos medios (de los Plateros, Curtidores, Traperos, Sedería…). La oposición ciudad-campo, presente ya en tiempos romanos se acentúa a partir del siglo xi en el que se empieza a distinguir entre una masa campesina formada por villanos, no libres y siervos, frente a los ciudadanos de los núcleos urbanos, libres y con una mayor cultura.

Nájera. En España hay una multitud de pueblos y villas que siguen conservando un inconfundible aroma medieval.

El éxito de la ciudad se vislumbra en la aparición de un tipo de literatura de cierto éxito, con alabanzas a sus formas de vida por lo numeroso de su población, la variedad de actividades económicas, la belleza de sus monumentos, la cantidad y belleza de sus templos sagrados y, por último, por el carácter legendario que se le intenta proporcionar para explicar sus orígenes. Entre las alabanzas más destacadas la más notable es el tratado escrito en latín: Maravillas de la ciudad de Milán, a finales del siglo xiii.

Otro de los elementos de cambio es la revolución comercial del siglo xi, que trae consigo importantes transformaciones sociales. Desde este momento se asiste a un progresivo desarrollo de los métodos comerciales (moneda y crédito) fundamentales para explicar la revolución comercial que sirve de base para la posterior creación del capitalismo a partir del siglo xvi. Esta revolución supone la génesis de una nueva red de caminos pensados para dar respuesta a necesidades puramente mercantiles (frente al concepto de camino como un elemento militar propio de las vías romanas). Las nuevas vías se hacen con tierra apisonada y unían centros urbanos y comerciales de cierta relevancia, pero la velocidad media aún no superaba los 40 km diarios, e incluso menos si tenemos en cuenta la existencia de terrenos accidentados. A las dificultades físicas se le añaden otras que debían superar los comerciantes y viajeros de la Edad Media como las continuas aduanas señoriales y urbanas, las guerras locales y la presencia de bandidos (muy numerosos cuando la situación económica no era buena), lo que hacía del viaje una actividad realmente peligrosa, por lo que para evitar situaciones adversas se recurrió a la organización de caravanas armadas en donde el comerciante encontraba cierta seguridad.

El transporte marítimo era mucho más rápido y económico, pero tampoco estaba exento de riesgos, aunque a partir de este momento asistimos a una imparable mejora de los sistemas de navegación gracias a la aplicación de nuevas técnicas (brújulas y astrolabios) y de barcos más modernos como la galera mediterránea, apta para el comercio y también para la guerra. La civilización occidental tiene un marcado acento comercial al estar completamente abierta al tráfico de mercancías. Los cambios a partir del siglo xi fueron posibles gracias a la multiplicación de mercados locales y ferias, algunas de carácter internacional, a lo que le sigue la apertura de todo tipo de tiendas y mercados cubiertos. Este desarrollo económico, tanto en el campo como en las ciudades europeas, provocó una profunda transformación de la estructura poblacional. La sociedad urbana no tardó en diversificarse y en dividirse en categorías cuyo criterio de diferenciación lo constituía la posesión del dinero. Entre los grupos privilegiados destacaba la nobleza urbana, dueña de la mayor parte del suelo de la ciudad y los campos circundantes; también acapara las más altas magistraturas. En lo referente al artesanado, este grupo se diversifica a partir del siglo xi. Progresivamente los artesanos van a abandonar el campo para instalarse en la ciudad y organizarse en gremios, cuya influencia no hará más que incrementarse ya que, junto a los pequeños comerciantes y los trabajadores asalariados, iniciarán un proceso con la finalidad de acceder a las magistraturas municipales. Además de la nobleza urbana, los artesanos y comerciantes, la ciudad se convierte en el refugio de otros grupos sociales privados de todo derecho: judíos, mendigos y un conjunto más o menos numeroso formado por individuos que vivían de la limosna, el robo y la rapiña.

Otra de las huellas profundas que quedó fosilizada en las ciudades europeas de época medieval y que pasará a formar parte de la identidad occidental es el recurso a la cultura jurídica y a los hombres de leyes para resolver los problemas cotidianos de la gente de la ciudad, siendo este el primer paso hacia la creación de un movimiento jurídico que transformó las bases del derecho en la Cristiandad por la renovación del derecho romano y el acceso cada vez mayor de estudiantes a las nuevas universidades europeas. Otra factor importante para explicar el desarrollo de la ciudad medieval, y poder considerarla como un paso decisivo para entender el nacimiento del mundo moderno, es el proceso de burocratización que trae consigo el crecimiento urbano y, por otra parte, la generalización de los impuestos sobre las habitantes de estas urbes para que el Estado pueda sufragar sus gastos cada vez más cuantiosos. La necesidad de dinero que tienen unos Estados complejos, burocratizados y con más responsabilidades a nivel internacional tuvo como primera consecuencia el aumento de la carga fiscal sobre los habitantes de las ciudades, más aún si tenemos en cuenta que los impuestos de los campesinos consistían en imposiciones estrictamente feudales. Es, por lo tanto, en las ciudades medievales en donde aparece la idea de impuesto en sentido moderno, tal y como lo entendemos en nuestros días.

A pesar de todo lo que se ha dicho, la Edad Media no fue ajena al desarrollo tecnológico. Los molinos de viento y de agua favorecieron el incremento de los rendimientos en la agricultura.

Europa escolar y universitaria

Los siglos xii y xiii son también, dentro de un contexto urbano, los del desarrollo de la educación en las pequeñas escuelas ciudadanas y posteriormente en las universidades. El crecimiento económico de la burguesía favoreció el incremento del número de centros educativos para dar solución a las necesidades formativas de los burgueses y las clases medias a partir de la creación de unas escuelas que sirvieron de base para el desarrollo de las universidades. El término aparece por primera vez en París para designar a la comunidad de maestros y estudiantes que formaban la universitas magistrorum et scolarium. La figura del maestro universitario tendió a relacionarse con la del comerciante en la Edad Media ya que el maestro también trabajaba para conseguir un beneficio económico, en este caso a partir de un trabajo intelectual. La comunidad universitaria estaba dirigida por unos rectores elegidos por los propios profesores, pero todavía vigilados bien de cerca por un canciller nombrado por el obispo del lugar; la importancia de este último, sin embargo, se fue desvaneciendo conforme fueron pasando los años.

El desarrollo de la enseñanza universitaria estuvo muy relacionado con la recuperación de la filosofía aristotélica ya que a partir de los siglos xii y xiii se generalizan las traducciones de sus obras sobre lógica, metafísica, ética y política. Esta moda por el aristotelismo alcanzó cotas muy altas entre los pensadores europeos a partir de 1260, tanto que llegará a impregnar casi toda la enseñanza superior. Tomás de Aquino fue, sin lugar a dudas, uno de los maestros y filósofos que más contribuyó a extender el pensamiento del sabio griego en la Europa medieval. Estas universidades se constituyeron según los estudios cursados en facultades, siendo las más importantes las de Derecho, Teología y Medicina. La primera universidad, propiamente dicha, fue la de Bolonia a la que en el 1154 el emperador Federico Barbarroja concedió importantes privilegios, pero la concesión de sus estatutos por parte del papa se demoró hasta el 1252. La Universidad de París también recibió importantes privilegios por parte del papa Celestino III en 1174 y del rey francés Felipe Augusto en el 1200, pero sus estatutos se consiguen en el 1215 de la mano del legado pontificio Robert de Courson. En los primeros años del siglo xiii fueron fundadas nuevas universidades: las de Oxford, Cambridge y Montpellier, mientras que para España debemos esperar hasta el reinado de Alfonso IX, cuando crea entre el 1218 y 1219 el establecimiento de enseñanza real en Salamanca, convertido en centro de enseñanza superior con Alfonso X en 1254, mientras que un año más tarde el papa Alejandro III concede la licentia ubique docendi.

El desarrollo de los estudios universitarios trajo consigo la aparición de nuevos lazos que lograron unir a los diversos reinos europeos, ya que a partir de estos momentos no va a ser infrecuente la figura del maestro y estudiante universitario recorriendo los caminos europeos en busca de una universidad de prestigio, incrementándose la movilidad y los contactos entre distintos territorios. Esto fue posible (y en parte es lo que explica el éxito de la enseñanza universitaria) por la capacidad de estos centros de conferir grados válidos para toda la Cristiandad, por lo que según autores como Jacques Le Goff, la universidad será, a la larga, una más de las bases de la futura Europa. Tras muchos años de sacrificio y de disciplinado trabajo intelectual el estudiante adquiría una serie de diplomas, como el de maestría en Teología. El primero de los estadios era el de baccalaureat, comparable al que el joven noble, bachiller, adquiría cuando entraba en la caballería. Le seguía el diploma de licentia ubique docendi, que otorgaba el derecho o licencia (licenciatura) para enseñar una disciplina. El tercero de los grados era el doctorado, que convertía al beneficiario en maestro y, por lo tanto, en el más indicado para enseñar en centros superiores. Otro elemento significativo de la enseñanza universitaria (en un principio de tendencia igualitaria y universalista) es que a los títulos podían acceder tanto los hijos de los nobles como de los no privilegiados. De esta forma se conocen no pocos maestros universitarios hijos de campesinos. Uno de los más famosos fue Roberto de Sorbon, de origen muy modesto, pero que siempre será recordado por su fundación del colegio parisino de la Sorbona. El gran problema es que la educación universitaria, antes como ahora, era muy cara ya que el estudiante se veía obligado a hacer frente a muchos gastos durante largos años, especialmente cuando debía pagar por el alquiler de unas habitaciones caras y muy mal equipadas. Por este motivo, para permitir el estudio a los alumnos con mejores perspectivas y más capacitados, pero con rentas no muy altas, se buscaron benefactores que subvencionaran unos albergues en donde el estudiante podía encontrar hogar y alimentación de forma gratuita, siendo este el origen de nuestros colegios mayores.

Universidad de Salamanca.

En el siglo xiii Europa adopta una parte importante de sus elementos característicos, que la definen como civilización. Además del desarrollo urbano y del comercio, en el Viejo Continente encontramos un extraordinario auge cultural, lo que supone un impulso definitivo para la difusión del libro. En el siglo vii el códice, con el que se introduce la revolución de la página, ya había desplazado al típico volumen en forma de rollo que había sido predominante en el mundo antiguo, pero desafortunadamente en los primeros siglos de la Edad Media la difusión del codex se había ralentizado por diversos factores. En primer lugar por el escaso número de individuos capaces de leer en un mundo con altísimas tasas de analfabetismo. El otro gran problema fue el alto precio del pergamino con el que estaban hechas las páginas del códice, ya que para su elaboración se requerían enormes cantidades de piel de animales como el cordero, y en menor frecuencia la oveja (aunque según nos cuentan algunas tradiciones llegaron a circular códices malditos hechos con piel de seres humanos). A pesar de todo, la demanda de este tipo de libros no hizo más que incrementarse a partir del siglo xiii gracias a la multiplicación de las escuelas urbanas y, sobre todo, de las primeras universidades. También debemos tener en cuenta la aparición de nuevos oficios urbanos especializados en la práctica de la escritura, como los juristas o los burócratas, al tiempo que la burguesía entiende el proceso de alfabetización y de formación académica como una herramienta fundamental para mejorar la administración de sus negocios o la gestión de la actividad comercial. No se equivocaron.

En este siglo xiii se introducen, por otra parte, novedades materiales y técnicas que permiten la existencia de libros con mayor calidad y de más fácil lectura. Nos referimos, entre otras cosas, a la mejora del sistema de puntuación, a la introducción en el libro de títulos y rúbricas, a la división del texto en capítulos o a la utilización de un índice de materias para tener un mejor acceso a los contenidos del libro. La forma novedosa de paginar los códices universitarios permitió, de igual forma, la presencia de márgenes en donde poder introducir comentarios personales, cambios todos estos a los que hoy estamos habituados pero que en su época fueron totalmente revolucionarios. Otro hecho novedoso es la evolución de las formas de lectura que pasan de ser en público y en voz alta, a individuales y en silencio.

Todas estas mejoras, y la necesidad de aumentar la producción de libros, provocaron el incremento del número de oficios relacionados con la palabra escrita, especialmente en el ámbito universitario. Es el caso del librero dedicado a la compraventa de códices, un oficio que se consolida a partir de los siglos finales de la Edad Media, mientras que por otra parte aumenta la necesidad de contar con más pergamineros, copistas o encuadernadores. Otro avance fundamental es la progresiva introducción del papel en el siglo xv cuyo precio era muy inferior al pergamino. El gran problema es que antes de la invención de la imprenta la reproducción de manuscritos resultaba muy lenta, pero este inconveniente fue relativamente minimizado gracias a la técnica de la pecia. Según el historiador Louis Bataillon en La production du libre universitaire au Moyen Age, Paris, 1988:

Se alquilaba al copista un ejemplar escrito sobre cuadernos numerados y formados por dos dobles hojas llamadas pecie. El escriba tomaba las piezas una tras otra, dejando los restantes cuadernos disponibles a otros escribas; de este modo, varios copistas podían trabajar al mismo tiempo sobre el mismo texto, lo cual permitía poner rápidamente en funcionamiento un mayor número de copias de una misma obra.

Finalmente, frente al absoluto predominio de lectores pertenecientes a la Iglesia durante los primeros momentos de la Edad Media, a partir del siglo xiii se incrementa la presencia de lectores laicos, no solo profesores y estudiantes, siendo este uno de los primeros síntomas que nos informan sobre el proceso de laicización de la Cristiandad a partir de la evolución del libro y, por supuesto, otro de los rasgos distintivos que desde tiempos modernos nos han distinguido de otras civilizaciones vecinas.

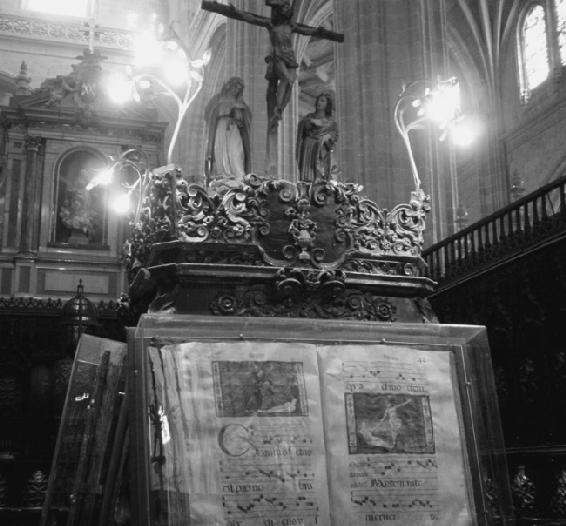

Códice en la catedral de Segovia, con notación musical, abierto sobre un facistol para su interpretación por un coro.

Un tipo de libro que alcanzará gran difusión será la enciclopedia, cuyo desarrollo responde al incremento de los conocimientos y la laicización de la cultura desde el siglo xii. Estos grandes libros proporcionaron un amplio conjunto de saberes relativos a la naturaleza y la física, aunque en un principio (tal es el caso de Hugo de San Víctor en su Didascalion) hay una mezcla de elementos sagrados y profanos. En España debemos destacar la figura del mallorquín Ramón Llull (1232-1316) autor de diversos libros de contenidos diversos (filosóficos, pedagógicos, jurídicos, políticos o físicos) en donde la fe y la razón se mostraban indisolublemente unidos.

Automóviles en la Edad Media

Llull no solo destacó por su faceta literaria, sino por ser un reconocido inventor y un hombre de ciencia en cuya figura se refleja el destacable apogeo de la tecnología y del conocimiento en el siglo xiii europeo. Una de las ideas que entusiasmó al polifacético investigador mallorquín fue la de crear una especie de máquinas pensantes, tal y como habían intentado hacer los científicos árabes en los siglos precedentes, bajo la premisa de que el pensamiento humano podía mecanizarse. En una máquina, llamada zairja, los científicos árabes introdujeron unas piezas que representaban cada una de las letras de su alfabeto, junto a otras que hacían referencia a las veintiocho clases de ideas de la filosofía árabe. Tras un viaje de Llull por el Norte de África (otra de sus facetas más destacadas fue su intento de convertir a los musulmanes al cristianismo a partir de la razón), quedó definitivamente fascinado por la cultura árabe y poco después trató de construir una máquina basada en la zairja, que constaba de dos círculos concéntricos divididos en casillas para ayudarle a enseñar la teología cristiana pero utilizando un sistema matemático sin posibilidades de error. En este aparato mecánico los sujetos y los predicados de las proposiciones teológicas se organizaban en una serie de figuras geométricas (cuadrados, triángulos, círculos…), por lo que tras mover una palanca estas proposiciones se organizaban siguiendo una secuencia lógica (al menos para él) y, como consecuencia, válida desde un supuesto punto de vista racional. A esta especie de zairja, que él consideró inspirada por Dios, le llamó Ars Magna o Ars Generalis Ultima y la definió de esta forma en uno de sus poemas: «¡Dios glorioso! por Vos amar este Arte General aplicar queremos, a las especiales ciencias que son tales: una es Teología, otra es filosofía. Lógica, Derecho y Medicina, con ellas la Retórica se cita, y Moral también pondremos así lo verdadero mostremos». Lógicamente, no todos los descubrimientos de la Edad Media fueron tan polémicos y en cierta manera tan extravagantes como los que realizó el genial inventor mallorquín. Hubo otros con una influencia decisiva a la hora de entender la evolución de las estructuras socioeconómicas, por lo que fueron determinantes a la hora de entender la naturaleza actual de la civilización occidental.

El desarrollo de la tecnología y de la ciencia se lo debemos a la acumulación de una serie de avances producidos a lo largo del tiempo. En la actualidad, algunos de los inventos y proyectos que se propusieron en la Edad Media, tales como un extraño automóvil propulsado por energía eólica o los polémicos autómatas que en muchas ocasiones llegaron a considerarse máquinas diabólicas, pueden parecer irrisorios pero no por eso deben dejar de considerarse como los primeros pasos que el hombre medieval dio para dominar el mundo conocido mediante el desarrollo tecnológico y científico. Puede parecer que hasta al menos el siglo xiii la Cristiandad no contribuyó demasiado al desarrollo de la ciencia, al menos si la comparamos con otros ámbitos culturales como el indio, en donde se produce la modernización de la trigonometría y la formulación de los números indoarábigos, un sistema que revolucionó el pensamiento matemático y que alcanzó una enorme difusión tras ser transmitido por los árabes a Europa a través de España y Bizancio. Los árabes no solo actuaron como simples transmisores de conocimientos orientales ya que en su época de esplendor contribuyeron al progreso de diversas ciencias como la medicina. Además, introdujeron importantes innovaciones en el ámbito agrario y también comercial y financiero al ser los inventores de, entre otras cosas, el cheque. Siendo importantes estas contribuciones no se pueden comparar con las que aporta el mundo chino en donde toman forma algunos inventos decisivos como la imprenta, la pólvora y la brújula.

Escultura de Ramón Llull, de Pere de Sant Joan (1398).

En la iglesia de San Miguel de Palma.

Frente a esta capacidad de inventiva, la Europa medieval se caracteriza por su interés por adaptar todos estos adelantos pero amoldándolos a sus propias necesidades. La Cristiandad fue un mundo abierto al comercio, pero también a las innovaciones tecnológicas procedentes de otros ámbitos culturales, motivo este que explica su extraordinario desarrollo a partir del siglo xvi hasta terminar convirtiéndose en el principal centro de poder del mundo. Aun así, es innegable que durante un periodo de tiempo relativamente amplio, las artes y las ciencias europeas cayeron en un estado de decaimiento del que resultó difícil salir, aunque en diversos ámbitos, como la técnica, se produjeron notables progresos. Uno de los dispositivos mecánicos más notorios de la Edad Media fue la rueda hidráulica (ya conocida en época romana pero que no tuvo utilidad al ser esta una sociedad esclavista en la que la fuerza de trabajo la ejercían los propios esclavos). A partir del siglo xi el uso de las energías hidráulica y eólica se generaliza en las labores agrícolas, favoreciendo el incremento de la productividad y, por lo tanto, el auge económico y demográfico durante la Plena Edad Media. Los grandes molinos hidráulicos podían llegar a generar una potencia máxima de cincuenta caballos de fuerza y su utilización fue diversa (molinos harineros, máquina de hilar, relojería…). En el continente europeo la primera mención sobre la utilización de relojes movidos por una rueda hidráulica la tenemos en el Libro del saber de astronomía, del rey castellano Alfonso X el Sabio.

Otro de los ingenios que merece la pena destacar al referirnos a los tiempos medievales es el de los autómatas. Debido a su extraña naturaleza estos objetos llegaron a relacionarse, en no pocas ocasiones, con el mundo de la magia. Si queremos conocer sus orígenes debemos de retroceder al siglo i de nuestra era y a la ciudad de Alejandría para encontrarnos con un genio, de nombre Herón, conocido por las auténticas maravillas que creó y entre las que podemos destacar un teatro mecánico en miniatura formado por una serie de actores y actrices, todos androides, que representaban a la perfección algunas obras teatrales para regocijo de los asistentes. En la Edad Media se construyeron otros autómatas, algunos no suficientemente documentados (como el hombre de hierro de Alberto Magno o la cabeza parlante de Roger Bacon), en cambio otros estuvieron a la vista de muchos individuos que quedaron fascinados por esos fantásticos milagros tecnológicos. En el siglo xiii el sabio árabe Al-Djazari publicó su obra Libro del conocimiento de los procedimientos técnicos, y casi por las mismas fechas el ingeniero francés Villard d’Honnecourt dejó unos bocetos sobre dispositivos mecánicos con indicaciones para construir máquinas con forma humana y de animal. Fruto de este interés por la creación de autómatas es la fabricación del gallo de Estrasburgo, que formaba parte de un reloj de la catedral encargado de dar las horas mientras movía el pico y las alas y que estuvo en funcionamiento desde 1352 hasta el revolucionario año de 1789.

Aquí en España también encontramos algún que otro autómata de origen medieval. Para observarlo debemos viajar, cómo no, hasta Burgos y más concretamente al monasterio de las Huelgas Reales para encontrarnos con una figura del apóstol Santiago, con un mecanismo que le permite levantar su mano derecha, en la que porta una espada que utilizaba para armar caballeros a los reyes castellanos. No fueron pocos los reyes que tuvieron el honor de probar esta máquina que en la actualidad se conserva en la capilla de Belén, en el claustro de San Fernando, entre ellos Fernando III, Alfonso X y Juan I.

Lógicamente, la aplicación de la tecnología medieval tuvo en términos generales una utilidad práctica. Esta se multiplica a partir del siglo xii con la intención de mejorar las técnicas tradicionales de producción (molinos, técnicas agrarias) y para conseguir unos ejércitos mejor equipados y más operativos, lo suficientemente fuertes como para defender las fronteras de los diversos reinos que se consolidan en Europa (adopción de la pólvora en las primeras armas de fuego). No fueron estos los únicos ámbitos en donde se aplican nuevos inventos ya que otros se generalizaron para favorecer la calidad de vida de las personas. Es el caso de los anteojos (antecesores de las gafas), de la evolución de la industria textil (en donde resulta definitiva la utilización de los botones) o del descubrimiento del licor, fruto de la destilación del alcohol por alquimistas islámicos que habría sido utilizado en un principio como elixir medicinal, pero que luego evolucionaría hasta convertirse en algunas bebidas nacionales como el vodka o el whisky. Hablando de bebidas alcohólicas, en los siglos centrales de la Edad Media se utiliza por primera vez el lúpulo en la cerveza para mejorar su preservación, hacer posible su comercialización a larga distancia y, de paso, darle su sabor tan característico y exquisito. Otro de los inventos cada vez más difundido en la Cristiandad durante los siglos centrales de la Edad Media es el jabón, tanto en su forma semilíquida como sólida que, en definitiva, mejora las condiciones de higiene y de salud de la sociedad.

Las técnicas de construcción también evidencian unos avances que permitirán el triunfo de la arquitectura gótica y el nacimiento de las grandes catedrales europeas. La invención de todo tipo de grúas de rueda, flotantes, de puerto fijo o de mástil son fundamentales para levantar estos grandes edificios cubiertos, en muchas ocasiones, con bóvedas de crucería que son, junto con el arco ojival, los elementos diferenciadores de la arquitectura gótica. Para combatir las bajas temperaturas y conseguir lugares de habitación más confortables y saludables para el ser humano, se aplicarán sistemas de calefacción central mediante canales que distribuyen el calor desde un horno central. Cabe destacar, por otra parte, el avance en la tecnología marítima, con barcos de múltiples mástiles y con el timón montado al codaste, lo que unido a la aplicación de técnicas como la brújula o el astrolabio harán posible la expansión de los europeos y el descubrimiento de nuevos mundos. Bien es sabido que el medio de transporte terrestre también mejora con la creación de caminos y vías más seguras, pero no lo es tanto el hecho de que el primer proyecto para la fabricación de un automóvil naciese en la época medieval.

Según el gran folclorista español Jesús Callejo, uno de los primeros sabios que había propuesto la posibilidad de desarrollar una serie de aparatos que podían desplazarse por tierra movidos por algún tipo de energía no animal, fue el monje franciscano Roger Bacon. En su obra, Secretos medievales, Callejo recoge esta noticia transmitida por el filósofo inglés en el siglo xiii:

Llegaremos a poder construir máquinas con las cuales podremos impulsar grandes barcos con mayor velocidad que toda una guarnición de remeros, y con las cuales solo se necesitará un piloto que gobierne el barco; impulsaremos carruajes con velocidades increíbles, sin la ayuda de ningún animal y construiremos máquinas que, por medio de alas, nos permitirán volar en el aire, como los pájaros.

Ya en el siglo xiv un ingeniero llamado Guido da Vigevano, posiblemente conocedor de la obra de Bacon, diseñó un automóvil propulsado por el viento durante el reinado de Felipe VI de Francia, un monarca que vivió en una época en la que ya se empezaban a vislumbrar algunos de los problemas que eclosionaron a partir del 1348. Pocos años antes del inicio de la guerra de los Cien Años, el rey proyectó un viaje a Tierra Santa, pero antes le pidió ayuda a su leal servidor Guido da Vigevano, quien redacto una especie de manual donde exponía consejos para convencer a su soberano de contar con ejércitos más avanzados. En el libro mostraba una serie de ideas, sorprendentemente innovadoras, como la utilización de carros de combate propulsados por fuerza bruta e incluso de automóviles propulsados por el viento, anticipándose a lo que unos siglos después propuso Leonardo da Vinci cuando ideó un modelo de carruaje que podía recorrer pequeñas distancias impulsado por unos simples muelles en espiral.

Boceto de Guido da Vigevano de una manivela de vagón,

Bibliothèque Nationale de France, París.

Esta inaudita y, por el momento, poco efectiva revolución de los transportes (excepto en el campo de la navegación) se cierra con los primeros intentos que protagonizaron un conjunto de extravagantes personajes para ver cumplido un sueño que el ser humano siempre ha tenido desde que tiene consciencia de sí mismo: volar. Lo malo es que estas tentativas se realizaron tratando de emular el vuelo de los pájaros sin saber que, como demostró en el 1680 Giovanni Alfonso Borelli, los músculos pectorales de las aves podían realizar una fuerza igual a 10.000 veces su masa, algo que nunca podría conseguir el hombre, de ahí que los primeros intentos llevados a cabo en la Edad Media por unos tipos que se subían a lo alto de las torres provistos de unas rudimentarias alas, capas e incluso simples paraguas y se lanzaban al vacío, terminasen en la mayoría de los casos en desgracia. Ejemplos tenemos unos cuantos, incluso aquí, en España, en donde vivió Ibn Firnas, un estrambótico inventor que se arrojó desde el palacio de Arruzafa en Córdoba en el año 875 subido a un planeador con forma de ala delta y cubierto de plumas. Lo más increíble de todo es que el genio andalusí salió casi indemne después de planear durante unos cuantos metros, y decimos casi porque el aterrizaje no resultó como él había previsto, ya que cuando estaba a punto de tomar tierra (en realidad cayó en picado) perdió el control del aparato y se dio de bruces con la realidad (y también contra la dura roca), sufriendo una lesión crónica en la espalda y un importante politraumatismo. Se dice de Ibn Firnas que la idea de volar la tuvo unos años antes, en el 852, cuando vio a un tal Armen Firman lanzarse desde lo alto de una torre en Córdoba vestido con una simple capa blanca, no se sabe muy bien si con la intención de volar o suicidarse. A pesar del relativo fracaso de Ibn Firnas en su intento de imitar el vuelo de las aves, su gesta fue recordada, tanto que en 2016 se anunció que el aeropuerto de Córdoba tomaría su nombre.