Eso no estaba en mi libro de Historia de la Edad Media

Capítulo 12 Eso no debía estar en los mapas de la época. En busca de nuevos mundos

Página 18 de 19

Capítulo 12

Eso no debía estar en los mapas de la época. En busca de nuevos mundos

La muerte negra

Con la gran epidemia de peste negra se inicia un proceso de cambio y transición entre una etapa de crecimiento y otra de crisis caracterizada por el descenso de la producción agraria, el aumento de la mortalidad, de la conflictividad y de las guerras. El año 1348 se presenta, en cierto sentido, como el final de un periodo y el punto de partida de una serie de transformaciones que afectan a todos los ámbitos de la vida y desemboca en la aparición de unas nuevas estructuras sociales, económicas y culturales. Las primeras manifestaciones de la crisis son anteriores a la extensión de la epidemia; ya en el siglo xiii detectamos una paralización de las roturaciones, en algunas regiones de forma tan acusada que se produce un estancamiento de la extensión de la superficie cultivada, algo preocupante si tenemos en cuenta que el gran crecimiento económico de los siglos anteriores se produjo, fundamentalmente, por el incremento de las tierras de cultivo y solo en casos muy concretos a partir de la intensificación mediante la aplicación de nuevas técnicas agrarias. En este contexto, a principios del siglo xiv la sucesión de malas cosechas es ya un hecho constatado, mientras que el descenso de la producción de trigo se produce en un momento en el que el crecimiento demográfico es aún fuerte, lo que trae consigo un lógico e imparable aumento de los precios. Entre el 1315 y el 1317 se produce una crisis general de subsistencia en los países del norte de Europa, y unos años más tarde la situación se repite en la península ibérica, sur de Francia e Italia. Poco a poco el hambre volverá a amenazar a una población cada vez más debilitada, siendo este uno de los síntomas más visibles del cambio de tendencia.

Para muchos historiadores, otra de las claves que nos pueden ayudar a comprender la gravedad de la situación que sufre Europa desde mediados del siglo xiv es el inicio de un destacado cambio climático visible en el avance de los glaciares, la transgresión marina en la costas del norte, el retroceso de los bosques y, en definitiva, una considerable bajada de las temperaturas que se traduce en un retroceso de la producción cerealista y vitícola en diversas regiones europeas. También se ha hablado de los efectos negativos de las continuas guerras para explicar la gravedad de la crisis. En el siglo xiv se inicia la guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra, mientras que los reinos cristianos peninsulares se desangran como consecuencia del estallido de continuas guerras civiles. Frente a la relativa estabilidad del siglo xiii, a partir de este momento los efectos de la guerra se dejarán sentir por la proliferación de bandas de mercenarios cuya supervivencia depende del robo y el saqueo. También se observa un aumento de la violencia como consecuencia de los enfrentamientos entre la nobleza y los campesinos (en la mayor parte de las ocasiones apoyados por la monarquía), mientras que el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra (y sus respectivos aliados) adquiere en algunas ocasiones caracteres de guerra moderna por el interés de los contendientes en destruir los recursos económicos del adversario, a partir del establecimiento de bloqueos económicos, y la organización de expediciones punitivas para arrasar las fuentes de riqueza del enemigo y así ahondar en su crisis.

A pesar de que estos factores son importantes a la hora de explicar la naturaleza de la crisis de 1348, debemos de interpretarlos no como causas desencadenantes sino como elementos que contribuyen a su agravamiento. La crisis del siglo xiv refleja la evidente contradicción de un sistema que es incapaz de adaptarse al imparable crecimiento demográfico pero mantiene las formas productivas de los siglos anteriores. En este sentido, la introducción de algunas mejoras técnicas no es suficiente para hacer frente a la demanda de recursos por parte de una población cada más numerosa, ya que el crecimiento de la producción agraria es extensivo y de baja productividad y, en estas condiciones, no es posible dar respuesta a las necesidades y desequilibrios que genera el auge de las ciudades.

Ilustración de la peste en la «Chronicles of Gilles Li Muisis» (1272-1352). Bibliothèque royale de Belgique.

La expansión de la pandemia más destructiva de la historia europea parece iniciarse en la región de los lagos Baljash, en donde está documentada en 1338. Desde allí habría alcanzado, siguiendo las rutas de Samarkanda, la península de Crimea, donde se produce en el 1347 el asedio de la ciudad genovesa de Caffa por parte de los mongoles quienes catapultaron cadáveres de apestados por encima de los muros de la ciudad con la insana intención de contagiar a sus habitantes. Como era de esperar, la enfermedad empezó a transmitirse entre los hombres y mujeres de la ciudad, pero también entre los comerciantes, que en el último momento emprendieron la retirada llevando consigo un mal que después se extendió por toda Europa. La peste negra se difundió rápidamente, primero por el mar Negro y luego por todo el Mediterráneo (en Marsella la peste se declara el día de Todos los Santos de 1347) y a mediados del año siguiente alcanza Italia y la península ibérica, junto al resto de Francia. A finales del 1348 ya ha alcanzado Gran Bretaña y en el 49-50 el resto de la Europa Septentrional.

En estos años el terror se apoderó de los europeos que interpretaron como un castigo de Dios la proliferación de esta enfermedad que provocó la muerte en terribles circunstancias de hombres, mujeres y niños, de simples campesinos y poderosos nobles, incluso de algún que otro monarca (Alfonso XI de Castilla). Los síntomas de la enfermedad resultaban muy fáciles de detectar ya que tras el contagio, el bacilo causante del mal provocaba la aparición de bubones en las axilas, en las ingles y en el cuello, además de manchas negruzcas, vómitos, convulsiones y después, en la mayor parte de las ocasiones, la muerte. No tenían tan claro las circunstancias en las que se producía el contagio por lo que se propusieron todo tipo de explicaciones. Para muchos el chivo expiatorio fue el judío, al que se acusó de envenenar los pozos para provocar la expansión del mal, otros prefirieron apuntar hacia los gatos (especialmente los de pelaje negro), por estar asociados a la figura del demonio por lo que, como el lector comprenderá, el número de la población gatuna se redujo drásticamente durante estos años. Durante mucho tiempo, los historiadores han considerado a las ratas negras, en colaboración con los parásitos que transporta, como los auténticos culpables de la propagación de la epidemia aunque recientes estudios como los llevados a cabo por las universidades de Oslo y Ferrara advierten que la causa de la propagación no fueron los roedores sino las pulgas y piojos asociados a los humanos.

Sea de una forma o de otra, la realidad es que la peste negra se cobró la vida de un elevadísimo número de seres humanos. Se calcula que entre los años de 1347/48 y 1353 la peste bubónica provocó la muerte de una tercera parte de la población europea. Lo peor de todo es que después de la primera epidemia del 1348, la peste quiso instalarse en Occidente durante muchos años, por lo que la enfermedad sacudió a la población europea hasta al menos los albores del siglo xv. Igualmente preocupante era la inexistencia de cualquier tipo de tratamiento para reducir los estragos provocados por la muerte negra, como se la quiso llamar. Los más sensatos trataron de protegerse de la infección escapando de los lugares más densamente poblados, mientras que otros recurrieron a la protección divina. A partir de 1348 se multiplican el número de flagelantes que se autocastigaban pidiendo perdón por sus pecados y protección frente a la enfermedad, mientras que algunas leyendas nos hablan sobre la existencia de una serie de personajes que durante los momentos más dramáticos de la enfermedad ofrecieron consejos y remedios a los que estaban en una situación más crítica. Y el caso es que muchos se salvaron (la mortandad asociada a la peste negra oscilaba entre el 60 y el 90 % de los infectados). Una de estas leyendas nos habla sobre un campesino llamado Joaquín López que vivía en la salmantina localidad de Béjar. Un día, mientras dormía tras una jornada de extenuante trabajo, soñó con una imagen de la Virgen escondida en un castaño que le transmitió su decisión de acabar con la peste que sufría el pueblo, pero solo después de que su imagen se hubiese dado a conocer. Asombrado por la claridad del mensaje, el bueno de Joaquín no dudó en comunicar al sacerdote de Béjar el milagro que habría presenciado, pero este no terminó de creerle. Apesadumbrado por la incredulidad de sus vecinos y del cura, Joaquín se dispuso a regresar a su casa en compañía de su mujer Isabel, pero cuando ya estaban a punto de llegar al hogar vio en la distancia una extraña luz que iluminaba los campos de cultivo y una voz que decía: «Buscadme». Cuando Joaquín y su mujer se acercaron a luz se llevaron la sorpresa de encontrarse frente a un castaño sobre el que se situaba la Virgen. La Madre de Dios, nada más ver al campesino, le advirtió que la imagen estaba en una cueva, esperando el momento de ser descubierta para ocupar el lugar que se merecía en una bella ermita que fue construida por las gentes de un pueblo que observaron, maravillados, como la peste negra despareció de sus casas para no volver nunca más.

Desgraciadamente, la realidad fue mucho más dura de lo que nos cuentan las antiguas tradiciones populares: la muerte, la enfermedad, el hambre y la pobreza se extendieron implacablemente por Europa, aunque bien es cierto que las consecuencias fueron tan bruscas que fueron seguidas por una serie de transformaciones con las que se anuncia el nacimiento de un nuevo mundo. La reducción del número de habitantes provocó el inicio de un movimiento de redistribución poblacional visible tanto a nivel rural como, principalmente, urbano. Las ciudades europeas fueron las que en un principio más sufrieron los padecimientos de la peste, pero la llegada de nuevos inmigrantes procedentes del medio rural, alentados por la subida de los salarios debido a la escasez de mano de obra, permitió su pronta recuperación. La pérdida de la población campesina por la mortandad relacionada con la epidemia y el desplazamiento de muchas familias hacia la ciudad suponen, por lo tanto, el inicio de un proceso de despoblamiento por el que muchos campos de cultivo quedaron abandonados lo que significa un preocupante descenso de la producción cerealista. Aun así, la clase media campesina, dueños de pequeñas propiedades, lograron capear el temporal, e incluso mejorar su situación, al beneficiarse de los vacíos creados por el descenso demográfico, mientras que la nobleza, a pesar de que muchos sufrieron las consecuencias de la crisis por la pérdida de rentas que supuso la drástica reducción del número de familias campesinas en sus feudos, al final pudieron ampliar y concentrar su patrimonio. En una situación distinta quedaban los campesinos más pobres y los braceros, quienes vieron agravadas sus condiciones jurídicas, motivo este por el que se vieron obligados, en muchas ocasiones, a iniciar unos movimientos de protesta que, solo mucho tiempo más tarde, lograron poner al descubierto las contradicciones del sistema feudal y hacerlo avanzar hacia formas socioeconómicas más complejas.

Como hemos visto, la crisis del siglo xiv, que alcanza su punto álgido con la difusión de la peste negra a partir de 1348, provoca una nueva reordenación del espacio y una serie de transformaciones sociales como consecuencia de la reducción de la mano de obra, el alza de los salarios y por la fragmentación de la aristocracia y el campesinado dando lugar a una sociedad mucho más diversificada. Para mediados del siglo xv la inversión de la tendencia ya es evidente en la Cristiandad, por lo que parece claro que en este momento ya podemos hablar de un periodo de recuperación; pero la situación ya no es similar a la que existía antes del inicio de la crisis. El sistema feudal parece haber sido significativamente renovado ya que el reagrupamiento de tierras da lugar a la creación de explotaciones agrarias más consistentes y, por lo tanto, más productivas. La crisis del siglo xiv explica el inicio de un proceso tendente a la consolidación del campesino medio que dota a la base social de mayor coherencia y sirve para compensar el excesivo poder de las clases privilegiadas. El sistema evoluciona, del mismo modo, por el fortalecimiento de los Estados y el afianzamiento de reyes y príncipes, que no dejarán pasar la oportunidad de desplazar a la alta nobleza y recuperar parte de los poderes perdidos. El último elemento que anticipa el cambio de época y la renovación del sistema es el peso creciente que tiene la ciudad, en donde se empieza a concentrar un número cada vez mayor de hombres de negocios que no solo controlan la actividad artesanal y comercial, sino que también ejercen su influencia sobre el ámbito rural, favoreciendo la diversificación de la producción agraria y el desarrollo de la ganadería lanar, sobre todo en Castilla e Inglaterra, fundamental para entender el auge de la industria textil.

En Las muy ricas horas del Duque de Berry (1411-1416) observamos nuevos elementos que anuncian un mundo distinto. Fenómenos tradicionales y de larga duración, como la necesidad de murallas, lo rudimentario de las técnicas y la explotación de los campesinos se contraponen a fenómenos nuevos y dinámicos, como el crecimiento de la ciudad y su atrevida arquitectura.

Preste Juan

A pesar de todas las dificultades que trae consigo la crisis del siglo xiv, la ciudad continuó asumiendo el papel, que ya había adoptado en épocas anteriores, como centro de organización de la vida económica y lugar donde se desarrollaban la mayor parte de las operaciones mercantiles. Superados los momentos de incertidumbre y de conflictividad social, el movimiento de fundación de nuevas urbes prosiguió, incluso con más fuerza que antes, mientras que del mismo modo las ciudades ya existentes aumentaron su tamaño y densidad poblacional. La economía urbana evoluciona, al igual que su fisionomía ya que en su aspecto se detectan un conjunto de cambios como la aparición de grandes palacios y numerosas iglesias pertenecientes a los órdenes mendicantes. La actividad económica principal de la ciudad medieval es la artesanía, la industria y el comercio. Dentro del sector secundario destaca la industrial textil y la metalurgia mientras que, por otra parte, continúa la llamada revolución comercial iniciada durante la Plena Edad Media, pero adaptándose a las nuevas condiciones que trae consigo la crisis del siglo xiv asociada a una serie de problemas que afectan de forma directa al comercio: inseguridad en los caminos, cierre de mercados y continuas guerras entre los reinos europeos. A pesar de todo, los progresos no se detienen ya que los burgueses se deben adaptar a estas situaciones adversas y a los mercados inestables. Ya hemos hablado de la evolución de los transportes, especialmente en la construcción naval, pero a todo ello se debe añadir la mayor exactitud de los portulanos y la difusión de nuevas técnicas como la brújula que permiten, en su conjunto, la organización de grandes expediciones comerciales, algunas a zonas muy lejanas, con la intención de consolidar la existencia de las grandes rutas que unían Oriente y Occidente. Para ello, sin embargo, era necesario superar con éxito los peligros de un viaje extremadamente largo y repleto de complicaciones. En Génova, en 1343, tenemos documentado el primer seguro naval de la historia europea, por el que se debía pagar entre un 15 y un 20 % del valor total de la carga; a cambio el asegurador se comprometía a hacerse cargo de las pérdidas si la empresa comercial no lograba cumplir sus objetivos.

Durante la Baja Edad Media, en Europa, se consolidaron dos zonas con una enorme importancia comercial: el área mediterránea, con dominio italiano, y la zona del mar Báltico y el mar del Norte, que lleva a la creación de la Liga Hanseática, una confederación de puertos y ciudades que tuvo como objetivo la potenciación del intercambio de materias primas como pieles, maderas, hierro y ámbar. A estas dos zonas deberíamos añadir un conjunto de ciudades holandesas, inglesas, francesas y españolas (también portuguesas) que empezarán a mirar cada vez más hacia el Atlántico, con la intención de encontrar nuevos mercados en África y consolidar las antiguas rutas comerciales con Oriente, ahora amenazadas por el expansionismo del Imperio otomano, que les obliga a buscar rutas alternativas.

Las exploraciones geográficas y los correspondientes descubrimientos realizados desde finales del siglo xiv debemos entenderlos como una auténtica gesta, fruto del esfuerzo colectivo, que llevó a los europeos (principalmente españoles y portugueses) a descubrir nuevas tierras hasta ese momento desconocidas. Este afán descubridor que les condujo a todas las partes del mundo solo puede explicarse si tenemos en cuenta una serie de factores como la evolución y el progreso de las ideas, la cultura y la ciencia, la mejora de las técnicas de navegación, la nueva situación económica que requiere de nuevos mercados para fomentar las relaciones comerciales y la existencia de los Estados modernos, fuertemente centralizados y capaces de afrontar este tipo de empresas tan complejas. Las motivaciones fueron varias, pero se deben destacar las de tipo material, como la necesidad de importar especias procedentes del Lejano Oriente y, cómo no, la búsqueda de oro para poder hacer frente a los gastos cada vez mayores de los reinos europeos.

Antes de que los barcos españoles y portugueses pusiesen su proa en dirección al Lejano Oriente a mediados del siglo xv, los comerciantes europeos tuvieron que sobreponerse a muchas dificultades. Como ya sabemos, desde hacía ya más de cien años en Europa proliferaba la peste y las guerras, como la de los Cien Años. En Asia la situación no parecía mucho mejor, más bien todo lo contrario, porque allí reinaba la anarquía: en Persia, ante la falta de estabilidad, muchos comerciantes italianos fueron brutalmente asesinados (Tabriz en 1338), mientras que en la India el sultanato de Mohammed se desmembró en 1351 y en China hay un estado de insurrección permanente hasta al menos el 1369. Así, ante la imposibilidad de comerciar con Asia, los europeos centraron su atención en un continente, África, muy próximo pero totalmente desconocido. La nueva orientación de las relaciones comerciales se vio claramente reflejada en el desarrollo de un antiguo mito que hablaba sobre un legendario reino cristiano enclavado en el África más Oriental y que estaba gobernado por el legendario Preste Juan, con quien siempre interesó entrar en contacto para cerrar una alianza y poder atacar al islam desde la retaguardia.

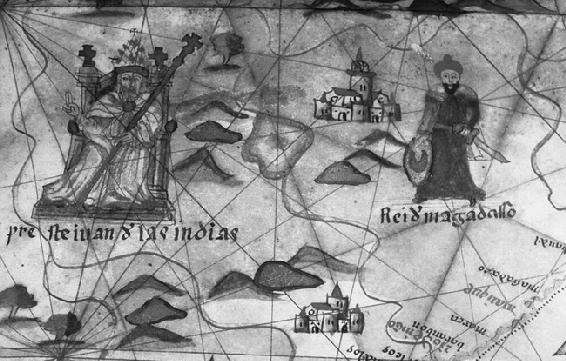

El «Preste Juan de las Indias» entronizado sobre un mapa del África oriental.

La búsqueda de reinos legendarios y ciudades perdidas se suele relacionar con el descubrimiento del continente americano, al ser considerado el Nuevo Mundo como el lugar en donde se podrían materializar antiguas leyendas y concepciones míticas del pasado. Mucho tiempo antes, especialmente a partir del siglo xii, los hombres europeos ya habían intentado entrar en contacto con un reino perdido, repleto de maravillas y riquezas, situado en Oriente y que se creía poblado por devotos cristianos que habrían quedado aislados y rodeados por sarracenos y paganos. El reino de Preste Juan estaba gobernado por un hombre justo, sabio y rico, rey y presbítero al mismo tiempo, y considerado descendiente de los Reyes Magos, pero este había quedado separado del resto del mundo cristiano y sin ningún tipo de contacto hasta que en el siglo xii se producen las visitas (no documentadas historiográficamente) del arzobispo de la India a Constantinopla y la del patriarca de la India a Roma en tiempos del papa Calixto II. La primera fuente directa que menciona al Preste Juan es la Chronica sive Historia de duabus civitatibus del cronista alemán Otón de Frisinga, escrita en el 1145 en la que se narra la entrevista que tuvo un tal Hugo, obispo de Jabala, en Siria, con el papa Eugenio II en Viterbo, enviado para solicitar ayuda tras la captura de Edesa por parte de los musulmanes. En esta entrevista, Hugo habló sobre el Preste Juan, un cristiano nestoriano que reinaba más allá de Persia, con tanto poder que unos años atrás habría sido capaz de conquistar la ciudad de Ecbatana tras derrotar a los persas en su propio territorio.

Lo más curioso de todo es que esta leyenda, como suele ocurrir en la mayor parte de las ocasiones, esconde tras de sí el recuerdo de una serie de hechos históricos cuya memoria se habría desdibujado como consecuencia del paso del tiempo. En 1141 los kitai vencieron a los turcos selyúcidas en Samarcanda infligiéndoles una derrota tal que terminó provocando una profunda crisis en el mundo musulmán, aunque evidentemente los kitai no eran cristianos ni su líder, Yelü Dashi, el legendario Preste Juan al que hacían referencia las tradiciones; eso sí, es conveniente recordar que alguno de sus vasallos eran nestorianos, motivo este que bien podría haber contribuido a la generación de la leyenda. La creencia en la presencia de este reino mítico con el que convenía entrar en contacto para establecer una alianza puede explicar, en parte, el envío de un número cada vez mayor de misioneros y embajadores hacia el este, y más concretamente hasta la tierra de los mongoles desde el siglo xii.

En 1165 la fama del legendario soberano vuelve a incrementarse ya que es a partir de esta fecha cuando empiezan a circular por media Europa unas copias de la famosa carta que se decía escrita por el Preste Juan, dirigida al emperador bizantino Emanuel Comneno, con dos peticiones al papa: la cesión de una iglesia en Roma y de ciertos derechos sobre la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En dicho documento se dice que el rey gobernaba en un extenso territorio, sobre 72 reinos, y que cuando se movilizaba para ir a la guerra lo hacía al frente de un ejército compuesto por la increíble cantidad de 10.000 caballeros y unos 100.000 soldados de a pie. La tierra en donde vivía era rica en metales preciosos, en oro y en plata, mientras que sus campos eran fértiles y llenos de vida. Allí vivían todo tipo de criaturas exóticas como unicornios, bestias desconocidas y otras poco habituales en los campos europeos, como los elefantes. Por supuesto, todo parecía idílico en el reino del Preste Juan ya que no existía la pobreza y la delincuencia, aunque a pesar de todo no era infrecuente observar seres extraños como hombres con cuernos y tres ojos, y otros que vivían más de 200 años junto a mujeres que luchaban montadas a caballo, con tanta destreza, que provocaban el terror entre sus enemigos. Según la carta, Preste Juan conservaba una joya mágica en su palacio, una especie de espejo con el que podía observar todo lo que ocurría en su extenso reino que, según decía, llegaba hasta la India y contaba con lugares cargados de misterio como las ruinas de Babilonia, la Torre de Babel o la Fuente de la Eterna Juventud.

Las maravillas de las que hablaba esta carta lograron capturar la imaginación de los europeos, no solo de simples soñadores que anhelaban un mundo mejor, sino incluso del papa Alejandro III que llegó a enviar en 1177 una nueva carta de la que aún se conserva una copia, y en donde se observa como bendice a su carissimo in Christo filio Johanni, muy probablemente (aunque no podamos asegurarlo) el Preste Juan.

Damos ahora un salto temporal hasta el 1221, momento en que el obispo de Acre, Jacobo de Vitry, deja atrás Oriente después de la fatídica Quinta Cruzada para anunciar entre los cristianos una noticia al menos esperanzadora. Según él, un nieto del Preste Juan, el rey David de la India, había decidido movilizar a sus ejércitos para marchar contra los sarracenos y había logrado una gran victoria al conquistar Persia y seguir avanzando hacia Bagdad. Nuevamente la realidad parece querer enlazarse con la fantasía, porque si bien es cierto que por aquellas fechas un gran rey había capturado Persia, igual de cierto es reconocer que nada tenía que ver con Preste Juan, sino que el verdadero protagonista de esta victoria era el temido Gengis Kan. Lógicamente, cuando fueron conscientes de su error, los cronistas cristianos se vieron obligados a modificar el relato, por lo que empezaron a identificar al descendiente de Preste Juan con Toghrul, el padre adoptivo del gran guerrero y conquistador mongol. Toghrul fue un respetado rey del pueblo keraita y tenemos motivos para suponer que profesaba la religión cristiana nestoriana. Tras la muerte del padre de Gengis Kan, este decidió adoptar a su sobrino, el cual fue un poderoso aliado durante los siguientes años hasta que ambos terminaron enfrentados en una guerra civil que se decantó a favor del Gran Kan. Relatos posteriores como los de Marco Polo o el franciscano Odorico de Pordenone empezaron a describir a este supuesto Preste Juan de forma más realista, dejando de lado la visión del gran caudillo invencible en el campo de batalla para convertirse en una nueva víctima del expansionismo mongol. El mismo Odorico afirmó haber visitado su reino para después asegurar que solo una de cada cien cosas de la que se hablaba resultaba cierta.

Desde finales del siglo xiv, una vez desaparecido el Imperio mongol, la imagen del Preste Juan vuelve a cambiar. De nuevo empiezan a abundar referencias y noticias que hablan sobre la riqueza de su reino, pero su localización se desplaza desde tierras del Asia Central hasta un área indefinida de la India, e incluso a las inhóspitas y casi inaccesibles montañas del Cáucaso. En un mapa del 1447 se identifican unas torres a los pies de estas montañas y debajo de ellas las siguientes palabras: «El Preste, rey Juan, construyó estas torres para impedir que los tártaros le atacaran».

Poco a poco esta localización vuelve a desplazarse, cada vez más hacia el oeste, eligiéndose la región etíope como la opción más probable. Es cierto que la leyenda siempre había defendido la ubicación india, pero para los europeos del siglo xv este era un concepto muy vago, tanto que se llegó a hablar de tres Indias distintas y, efectivamente, Etiopía era considerada una de ellas. Marco Polo ya había definido a Etiopía como una región poblada por cristianos ortodoxos para después hacer referencia a una profecía según la cual un día, no se sabía bien cuando, se levantaría para conquistar Arabia. Curiosamente, y en este caso nos movemos aún más en el campo de la leyenda, estas referencias han sido utilizadas recientemente por algunos investigadores como Graham Hancock para dar consistencia a la hipótesis de que el Arca de la Alianza podría seguir oculta en Etiopía. Al margen de estas teorías especulativas, nadie parecía haber situado al Preste Juan en esta región africana hasta el 1306 cuando un emperador etíope, Wedem Arad, envió una embajada a la Cristiandad para informar que este legendario rey era el patriarca de su Iglesia. De igual forma, en la Mirabilia Descripta Jordanus describe esta «tercera India» con una serie de historias fantásticas y asegura que su soberano es el Preste Juan. Es en este mismo contexto cuando se empiezan a preparar las primeras expediciones portuguesas por las costas africanas que se van a ver irremediablemente influenciadas por este tipo de leyendas. Sabemos que cuando el explorador Vasco de Gama se hizo a la mar llevaba consigo unas cartas de presentación para ganarse la amistad de este rey cristiano de Oriente, mientras que cuando se establecen relaciones diplomáticas con el emperador etíope, los portugueses se referirán a él como Preste Juan.

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo los europeos relacionaron sus más inherentes concepciones míticas del pasado (como los restos del Paraíso Terrenal, las tribus perdidas de Israel, la fuente de la Eterna Juventud y, posiblemente, el recuerdo del mítico reino de Preste Juan) con este gran espacio geográfico recientemente conquistado. Pasó el tiempo y hacia el siglo xvii el recuerdo de ese antiguo rey descendiente de los Reyes Magos empezó a diluirse. El orientalista alemán Leutholf llega a la conclusión de que no existía ningún tipo de certeza para poder relacionar a los reyes etíopes con Preste Juan, por lo que las posibilidades de entrar en contacto con su reino eran mínimas. Esto no significa que el hombre europeo renunciase a la búsqueda de mundos perdidos y ciudades prodigiosas, pero este sueño se trasladó, como dijimos, a tierras americanas en donde proliferaron nuevos mitos sobre ciudades y reinos perdidos como El Dorado, la Ciudad de los Césares o las Siete Ciudades Perdidas de Cíbola.

Mapas imposibles

La cartografía es una ciencia que trata de representar sobre un trozo de papel, un pergamino, unas tabletas de arcilla cocida o sobre la pantalla de un ordenador, los elementos geográficos de una zona concreta. Uno de los mapas más antiguos que conocemos fue elaborado a mediados del tercer milenio antes de Cristo en la localidad de Ga Sur, en Mesopotamia, y representaba sobre una tosca placa de barro las características de la región en donde se asentaba. Poco más podemos esperar de estos mapas primigenios por lo que tendremos que dar un salto temporal hasta la Grecia Antigua para encontrar un conjunto de sabios, astrónomos y matemáticos que establecen las bases para el desarrollo de la cartografía.

Según Herodoto y Estrabón, el autor del mapa griego más antiguo pudo ser Anaximandro (siglo vi a.C.), pero no será hasta el siglo siguiente cuando aparezca el considerado como padre de la geografía: Hecateo de Mileto, quien representa la superficie terrestre como un disco plano en cuyo centro se situarían los tres continentes conocidos, Europa, Asia y África, rodeados por las aguas del tenebroso y desconocido mar poblado por todo tipo de animales mitológicos. Ya en el siglo iv a.C. se tiene constancia de la esfericidad de la Tierra, y en los mapas empiezan a aparecer representados los polos, los trópicos e incluso el actual sistema de longitudes y latitudes, mientras que Eratóstenes intenta calcular el tamaño del planeta en el siglo iii a.C. El apogeo de la cartografía griega se produce algo más tarde, en la Alejandría del siglo ii d.C., ya en un contexto de dominio romano. Es en este lugar donde Ptolomeo desarrolla el primer atlas universal de la historia, y en él no solo utiliza los meridianos y los paralelos, sino que también elabora proyecciones cónicas y sitúa las poblaciones por coordenadas. La obra del sabio alejandrino tuvo una enorme influencia durante la Edad Media, hasta el punto de ser reproducida repetidas veces tanto en el mundo musulmán (Almogesto) como en los diversos reinos de la Cristiandad, aunque durante el Medievo el tipo de mapa más habitual será el orbis terrarum de los romanos, sobre una superficie plana, pero ahora bajo la influencia de tradiciones bíblicas. Aunque no llegó a olvidarse del todo, los cartógrafos dejan de considerar la Tierra como una esfera (para no entrar en contradicción con las enseñanzas bíblicas), mientras que la representación de la superficie terrestre adquiere valor simbólico al colocar en una situación destacada el Oriente, lugar en donde se consideraba ubicado el Paraíso Terrenal, o por la utilización de abstracciones místicas como el Cielo y el Infierno.

Debido a las transformaciones socioeconómicas, culturales y políticas provocadas por la grave crisis del siglo xiv que tendrán como consecuencia el alumbramiento de unas nuevas estructuras que alumbran el nacimiento del mundo moderno, la ciencia cartográfica experimenta una importante evolución. Para los emergentes reinos de la Europa cristiana se hizo necesario obtener más recursos para financiar los gastos de unos Estados mucho más evolucionados. Una buena parte de estos ingresos procedían del comercio y por este motivo se potencian los estudios cartográficos para poder afianzar el desarrollo de la artesanía y el comercio que trae consigo la expansión del mundo urbano. Los mapas del siglo xiv siguen conservando el valor simbólico de épocas anteriores ya que la ciudad de Jerusalén sigue manteniendo su posición central y con mucha frecuencia a los tres continentes se les denomina con el nombre de los tres hijos de Noé (Sem, Cam y Jafet). Esta es la época de los portulanos, unas cartas de navegación desarrolladas por el interés de los comerciantes y navegantes (especialmente italianos) en fomentar las comunicaciones en el Mediterráneo, pero con fines únicamente económicos, motivo por el cual tan solo aparecen representadas las ciudades costeras y algunas zonas estratégicas; mientras que de las regiones del interior de los continentes solo aparecen algunos detalles prácticamente insignificantes. Lógicamente, el desarrollo de la cartografía no puede ser explicado si no hacemos referencia al apogeo de los estudios universitarios y la evolución cultural europea desde el siglo xii, un crecimiento que puede ser mayor del que hasta ahora podemos suponer ya que algunos mapas de la época parecen esconder tras de sí unos conocimientos imposibles para la época.

En el siglo xv la escuela portuguesa patrocinada por don Enrique el Navegante se convirtió en la más avanzada de Europa en lo que a la confección de mapas se refiere, pero todo parece indicar que al margen de estos mapas oficiales existirían otros a los que los navegantes europeos recurrieron antes de embarcarse en las grandes expediciones en busca de lejanas tierras. El problema es que, frente a toda lógica, algunos de estos mapas realizados durante la Edad Medía parecían representar lugares que aún no habían sido descubiertos; al menos teóricamente. Uno de estos mapas «imposibles» sería la carta de Pizzigano, donde se pueden observar cuatro islas al oeste de Europa en una zona que podría coincidir con la ubicación en donde se encontrarían las tierras posteriormente descubiertas por Colón. Igualmente llamativos son los planos cartográficos de Hadji Ahmed, datados en el 1559, en donde aparecen representada la totalidad del continente americano, anticipándose en dos siglos a descubrimientos que no tendrían lugar hasta finales del siglo xviii. Tal vez, la explicación a este misterio se encuentre en el Lejano Oriente ya que para principios del siglo xii tenemos documentado un mapa en donde aparece la costa china perfectamente representada, lo que nos puede indicar el altísimo desarrollo de la ciencia cartográfica en esta zona. Este saber habría llegado poco a poco hasta Europa de la mano de cartógrafos árabes y portugueses. Precisamente, uno de los mayores logros en lo que se refiere al intento de los europeos por encontrar nuevas rutas hacia las tierras de las especias puede ayudarnos a comprender esta aparente contradicción a la hora de enfrentarnos a estos enigmáticos mapas. En 1488 el explorador Bartolomé Días fue el primero en doblar el cabo de las Tormentas, más tarde conocido con el nombre de cabo de Buena Esperanza; hecho muy destacable porque de esta forma se abría, definitivamente, la ruta este hacia la India bordeando la costa oriental del continente africano, de la que prácticamente nada se conocía, al menos en teoría, en esta segunda mitad del siglo xv.

Decíamos teóricamente porque en la actualidad cada vez son más los historiadores que aseguran que los navegantes europeos disponían de mapas en donde aparecían representadas estas costas. Según Gavin Menzies una flota china atravesó el cabo de Buena Esperanza en 1421, recorriendo unas costas que después serían representadas en mapas que poco tiempo después terminaron llegando a manos de unos navegantes que hicieron todo lo posible por hacerse con ellas antes de programar sus expediciones. Uno de los cartógrafos que bien pudo copiar alguno de estos mapas de origen chino fue el monje Fra Mauro que en 1459 elabora un plano en donde aparece el cabo de Buena Esperanza (Cap de Diab) mucho tiempo antes de que Bartolomé Días lo contemplase con sus propios ojos. Por si pudiese quedar algún tipo de duda sobre el conocimiento que tuvieron los cartógrafos medievales sobre la existencia de tierras hasta ese momento inexploradas, solo tenemos que recurrir al mapa chino de Kangnido de 1402, en donde se muestra representado la totalidad del continente africano.

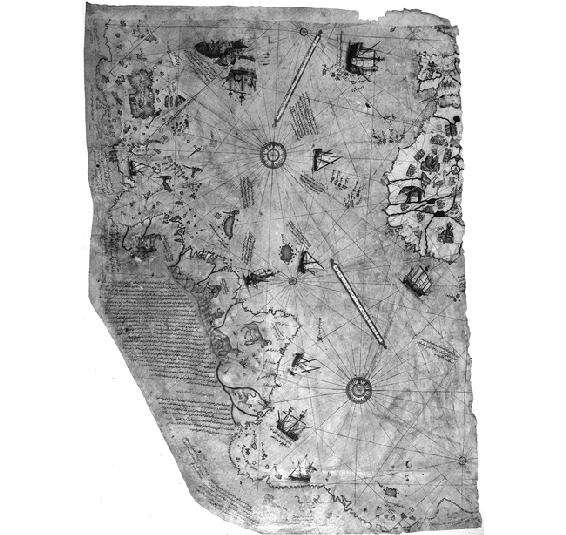

Entre todos estos planos el que más extrañeza provoca es el de Piri Reis, un fragmento de un mapa del mundo elaborado por este almirante de la flota otomana en 1513 (con ayuda de otros muy anteriores), y que hoy en día aún se puede contemplar en el Museo Palacio Topkapi de Estambul. Desde su descubrimiento en 1929 tras casi cinco siglos en el olvido, no han sido pocos los investigadores que se han enfrentado al enigma de este mapa, que parece estar fuera de contexto y desafiar nuestro conocimiento del pasado ya que en él aparecen lugares que, como imaginará el lector, aún no habían sido contemplados por ningún europeo, ¿o sí? Uno de estos lugares podría ser la isla de Marajó, en la desembocadura del Amazonas y a la que supuestamente no se habría llegado hasta 1543. No menos impactante es la presencia de las islas Malvinas (descubiertas en 1592), o la costa de Patagonia, incluso de los Andes. Pero no solo eso, pues en el mapa de Piri Reis el almirante habría dibujado varios animales de origen sudamericano como la llama, identificada por los españoles en 1598. Igualmente, se ha llegado a afirmar que en el mapa de Piri Reis aparecería representado parte del continente antártico, aspecto este rechazado por los historiadores.

Fragmento del Mapa de Piri Reis.

La asombrosa información que transmite el mapa elaborado por Piri Reis pudo ser aprovechada por Cristóbal Colón antes de embarcarse en su épico viaje que le llevó a descubrir el continente americano. Desde hace muchos años han proliferado multitud de hipótesis (algunas puramente especulativas, otras no tanto) que hablan sobre la posibilidad de que Colón hubiese tenido algún tipo de información previa, e incluso de que se pudiese haber hecho con alguno de estos mapas imposibles antes de partir rumbo hacia el oeste. El mismo padre Bartolomé de las Casas se pronunció en este sentido cuando afirmó que el descubridor no se lanzó a la aventura y que no había dejado nada al azar, ya que sabía perfectamente cómo debía navegar y qué rumbo debía de seguir. ¿Increíble? No tanto, porque ya a principios del siglo xiii, el astrónomo persa Nasir al-Din al-Tusi ya había descrito con todo lujo de detalles las costas del cono sur americano.

En este sentido, resulta curioso comprobar cómo en algunos mapas del siglo xvi América del Sur aparece representada como una península unida al continente asiático, formando la gran «cola del dragón» como la definió el historiador portugués Antonio Galvâo en 1563. Este mismo personaje nos habla sobre la existencia de un mapa maravilloso que había caído en manos de la monarquía lusa y que había sido utilizado por la escuela de Enrique el Navegante durante los momentos finales de la Edad Media para planificar los viajes de exploración de los marinos portugueses. En este mapa, según Galvâo conseguido por el infante don Pedro en 1428 en Italia, se describían algunas partes del mundo que, por supuesto, aún no habían sido descubiertas oficialmente, como el cabo de Esperanza e incluso el estrecho de Magallanes. Al parecer, y en esta ocasión nos volvemos a mover en las turbulentas aguas del mito: el mapa habría sido hecho desaparecer y empezó a circular de mano en mano hasta llegar a Colón quien, cómo no, lo habría utilizado durante su viaje de 1492. Para muchos historiadores, entre ellos Menzies, este mapa perdido habría sido el mismo que utilizó Piri Reis para elaborar su mapa de 1513.