El universo en una taza de café

4. La búsqueda de nuestro lugar en el universo. Los griegos

Página 8 de 24

4

LA BÚSQUEDA DE NUESTRO LUGAR EN EL UNIVERSO

LOS GRIEGOS

Mientras los imperios babilonio y egipcio daban sus últimos coletazos, nacía un hombre que iba a marcar tendencia en el mundo antiguo: Tales de Mileto.

Nacido en la ciudad portuaria de Mileto, hoy en día parte de Turquía, Tales fue el primero de los llamados Siete Sabios, siete hombres que vivieron entre los años 620 y 550 a. C. y que destacaron como líderes, legisladores, consejeros o autores.

TALES DE MILETO: EL PRIMER CIENTÍFICO DE LA HISTORIA

Al parecer, Tales no dejó escritas sus ideas para la posteridad, así que todo lo que sabemos de él es gracias a los testimonios de otros filósofos posteriores que nos han contado sus proezas y su peculiar manera de ver el mundo basándose en los testimonios de sus alumnos.

A veces estos testimonios difieren o se contradicen. Al fin y al cabo, muchos autores que hablan de Tales nacieron siglos después de él. Platón y Aristóteles, por ejemplo, escribieron sobre él pese a haber vivido entre los años 428-348 a. C. y 384-322 a. C., respectivamente. No hay evidencia de que estos filósofos tuvieran acceso a ningún documento escrito por Tales, así que debieron recibir la información por boca de gente que le había conocido. Y, bueno, si habéis jugado alguna vez una partida de «el teléfono loco» sabréis cómo funciona esto de pasarse la información de boca en boca.

Aunque los pensadores que escribieron sobre él a veces no se ponen de acuerdo en sus interpretaciones, todos tienden a coincidir en una idea: Tales de Mileto fue el primer pensador en considerar que, para entender realmente cómo funciona el mundo que nos rodea, debíamos excluir de nuestras explicaciones a los dioses y cualquier elemento de carácter sobrenatural para centrarnos sólo en nuestras observaciones de la naturaleza. Analizando las relaciones entre los fenómenos naturales, podríamos encontrar los principios básicos que rigen el mundo. Este planteamiento, revolucionario para su época, convirtió a Tales de Mileto en el primer científico de la historia. Aunque, en aquella época, a la ciencia se la llamaba filosofía natural. O sea, que Aristóteles le menciona como el fundador de la filosofía natural.

Es probable que el hecho de vivir en un puerto mercante condicionara a Tales a rechazar a los dioses como explicación a todo. Al fin y al cabo, estaba rodeado de mercaderes, gente que no tiende a atribuir su propio éxito a fuerzas sobrenaturales, sino a su propio esfuerzo. Y más aún en aquella época en la que los viajes duraban semanas y no eran ni de lejos tan seguros como hoy en día.

Tales parecía estar interesado en todas las áreas del conocimiento, desde la historia hasta la ingeniería y las matemáticas, pasando por la geografía. Dejando a los dioses de lado en sus teorías, Tales ofreció explicaciones a una gran variedad de fenómenos. Eso sí, aunque sus explicaciones estuvieran exentas de dioses, sus métodos no dejaban de estar basados en su propia visión un tanto subjetiva del mundo. Vamos a ver algunos ejemplos.

Tales se pasaba el día rodeado de mar, así que indudablemente debía de pasar parte del día viendo barcos de madera entrar y salir del puerto de Mileto. Algún interruptor debió de encenderse en su cabeza después de pasar tanto tiempo observando el movimiento fluido del agua y a los barcos que, inexplicablemente, lograban mantenerse a flote sobre ella sin hundirse. Tales descartó a los dioses como principio básico del mundo y fuerza instauradora de orden en él y los sustituyó por algo tan ordinario como el agua. Según él, todo venía del agua y la tendencia de los objetos a volver a ella era lo que mantenía el movimiento en el mundo.

Y tenía evidencias que lo demostraban… Al menos desde su punto de vista.

En primer lugar, está el hecho de que las plantas desprenden humedad. Si no sabéis de lo que hablo, podéis poner una bolsa de plástico alrededor de un arbusto o en la rama de un árbol en un día caluroso y esperar un rato. Veréis que se forman pequeñas gotas de condensación sobre la superficie interior del plástico. Ya de paso, os he enseñado una técnica de supervivencia, por si algún día estáis perdidos por el bosque sin agua. De nada.

Por otro lado, los animales y los humanos no dejamos de beber agua y de expulsarla. Nuestra especie incluso la exuda a través de la piel, algo que no es muy común en el reino animal. Ya que estamos, ahí va otro consejo de supervivencia: si estáis en el bosque sin comida, también podéis cazar un animal y coméroslo. Sí, lo sé, no tenéis por qué agradecérmelo.

Este flujo de agua constante que pasa a través de los seres vivos era visto por Tales como una señal de que el agua estaba intentando volver a su estado original. Este principio puede observarse (al menos a ojos de Tales) cuando un metal se funde y se vuelve líquido.

La situación geográfica de Mileto fue crucial en el desarrollo de las ideas de Tales y llevó al filósofo a plantear la teoría de que el agua incluso es capaz de transmutarse y producir tierra. Cerca de su casa creía tener una prueba de ello.

Hoy en día Mileto está a 10 kilómetros del mar, pero esto no siempre ha sido así. La ciudad de Mileto se encontraba en la entrada de la bahía de Lade, en el lado opuesto a la desembocadura del río Meandro (se llamaba así, no me he equivocado). A medida que han pasado los años, la gran cantidad de sedimentos arrastrados por el río durante su curso han ido introduciéndose en la bahía hasta cubrirla.

En los tiempos de Tales, cuando Mileto aún era un próspero pueblo costero y no un montón de ruinas de un puerto en medio del campo, existía una isla cerca del pueblo llamada isla de Lade.

Tales notó que esta isla parecía crecer con el paso del tiempo pero, como no sabía que su crecimiento era obra de la acumulación a su alrededor de sedimentos traídos por las corrientes desde el otro lado de la bahía, el filósofo llegó a la conclusión de que el agua que rodeaba la isla de Lade era la responsable de su crecimiento porque se estaba transformando en tierra lentamente.

Su obsesión por el agua como respuesta a cualquier interrogante le llevó a afirmar que «la Tierra es plana y flota sobre un océano como lo hace un tronco de madera», seguramente porque se dio cuenta de que los barcos podían transportar mercancías muy pesadas que, de ser echadas directamente al agua, se hunden irremediablemente. Tales proponía una especie de propiedad de «flotabilidad» que adquiría la Tierra como conjunto.

Toda esta información ha llegado a nuestros días de la mano de otros autores. Entre ellos está Aristóteles, a quien no parecía convencerle esta idea. En sus propias palabras, escritas en su libro De Caelo (294a 28-30):

El aire es más ligero que el agua, y el agua más ligera que la tierra: ¿cómo pueden pensar que la sustancia natural más ligera descanse sobre la más pesada? Si la Tierra como conjunto es capaz de flotar sobre el agua, obviamente también debería hacerlo cualquiera de sus partes. Pero la observación demuestra que éste no es el caso. Cualquier pedazo de tierra se hunde hacia el fondo, más rápido cuanto mayor sea.

Luego complementa esta observación diciendo que los humanos tendemos a defender nuestras opiniones ante alguien que piensa de manera distinta basándonos en la negación de lo que dice el oponente y que eso nos puede impedir ver que nuestras ideas son absurdas. Este principio sigue teniendo validez hoy en día.

Pero, bueno, que Tales se empeñara en defender algo que no tenía lógica porque era un poco duro de mollera no significa que sus ideas no fueran revolucionarias, igual que lo fueron otros de sus logros.

LOS PRIMEROS TEOREMAS MATEMÁTICOS

Después de pasar tiempo estudiando en Egipto y observando cómo los egipcios eran capaces de usar la geometría para alinear sus construcciones (las inundaciones del río Nilo destrozaban casas constantemente, así que habían perfeccionado mucho sus técnicas), Tales tomó los conocimientos adquiridos y formuló los primeros teoremas matemáticos. Hasta ese momento, las matemáticas sólo se habían usado para calcular longitudes y ángulos o para sumar dinero, pero Tales las llevó a un plano abstracto, utilizándolas para demostrar cosas como que:

Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado.

En otras palabras o, mejor dicho, en un dibujo:

Esta ley geométrica que acababa de descubrir y que estaba más allá de la experiencia empírica le convirtió en el primer matemático de la historia y, además, le permitió medir la altura de la gran pirámide de Giza (que por aquel entonces llevaba casi mil novecientos años construida; que no se nos olviden las escalas de tiempo) usando sólo un palo clavado en el suelo y la sombra proyectada por los dos objetos.

PREDICCIONES Y DESCUBRIMIENTOS ESTELARES

La contribución de Tales de Mileto a la astronomía es, sin duda, de gran importancia. Por un lado, se le acredita la predicción de un eclipse que tuvo lugar el 25 de mayo del 585 a. C. y que pilló desprevenidos a los lidios y a los medas en medio de una batalla, tras cinco años de guerra inconclusa. La contienda se detuvo y, después de que el día se convirtiera inesperadamente en noche, los dos bandos firmaron una tregua convencidos de que era un mal presagio.

No se sabe cómo Tales logró predecir este eclipse, pero se cree que tuvo acceso a la información babilónica sobre el ciclo de Saros para desarrollar su propio método para predecir eclipses solares y podría haber llegado a la conclusión de que, algo más de la mitad de las veces, los eclipses solares tienen lugar 23 meses y medio después de un eclipse lunar.

Por otro lado, algunas fuentes atribuyen a Tales el «descubrimiento» de la constelación de la Osa Menor. El filósofo probablemente se dio cuenta de que esa agrupación de estrellas, al ser más pequeña que la Osa Mayor, tiene un movimiento mucho menos pronunciado alrededor del polo celeste a lo largo de la noche y, por tanto, resulta más fácil orientarse con él.

En definitiva, Tales fue el primero en plantear que existe otra manera de pensar: era posible explicar el mundo sin requerir la intervención de seres sobrenaturales y nuestro entendimiento de la naturaleza dejaba de estar limitado por los deseos caprichosos de los dioses. Sus ideas, aunque no todas fueran correctas o parecieran lógicas a sus contemporáneos, inspiraron a futuros pensadores a desentrañar las leyes que gobernaban el mundo basándose en los fenómenos que observaban a su alrededor.

Desde luego, encontrar explicaciones satisfactorias a fenómenos que hoy en día entendemos como cotidianos (por qué se forman las nubes o por qué el agua siempre se mueve hacia el punto más bajo) podía, hasta cierto punto, ser fácilmente solucionado con un poco de pensamiento abstracto.

Pero, cuando los pensadores posteriores a Tales de Mileto levantaban la vista al cielo y observaban los movimientos de los astros, las explicaciones no resultaban tan obvias. Una batería de explicaciones extravagantes surgió de la mano de varios filósofos que intentaban desentrañar la causa tras el hecho de que los astros no cayeran al suelo y, más aún, de que tuvieran un comportamiento tan extraño. Sin los instrumentos y el conocimiento que tenemos hoy en día, tuvieron que echar mano de su imaginación a puñados. ¿Qué digo a puñados? A paladas.

DISCÍPULO AVENTAJADO: ANAXIMANDRO

El primero en intentar explicar el movimiento de los cielos y su relación con la Tierra usando un modelo mecánico fue precisamente uno de los discípulos de Tales de Mileto, llamado Anaximandro.

Anaximandro no siguió los pasos de su maestro obsesionado con explicarlo todo a través del agua. Alejándose muchísimo del escenario en el que el planeta flotaba sobre un océano inmenso, Anaximandro sostuvo que la Tierra era un disco con un grosor de un tercio de su diámetro que flotaba libremente en la infinidad sin estar apoyada en nada.

Este razonamiento ha sido indicado por muchos como la primera revolución cosmológica y el comienzo del pensamiento científico. Anaximandro no sólo estaba basando su teoría en sus observaciones, sino que estaba usando también la lógica abstracta para explicar qué causa podía haber tras ellas. Si la Tierra estaba apoyada sobre algo, ¿sobre qué descansaba esa otra cosa? ¿Y la siguiente? Usar un apoyo como solución tan sólo te obliga a plantearte a continuación qué sostiene ese apoyo. La conclusión, teniendo esto en cuenta, es el concepto abstracto de que la Tierra está en equilibrio de alguna manera, por lo que no necesita caer.

Con el mismo principio (la no necesidad de caer de algunas cosas), Anaximandro podía explicar tanto por qué las estrellas no se caían del cielo como su movimiento a lo largo de la noche, además de las trayectorias del Sol y la Luna. Anaximandro postuló la existencia de unas ruedas (unos hula hoops, más bien) que rodeaban la Tierra plana.

Como todos los puntos que forman una rueda se encontrarían a la misma distancia de la Tierra, según Anaximandro no tendrían necesidad de caer y eso explicaba por qué los cuerpos celestes permanecían fijos en el cielo: estos anillos estaban llenos de fuego y tenían agujeros a través de los cuales podía escapar la luz producida por la combustión. Las estrellas, entonces, aparecerían de la luz que se filtraba por pequeños agujeros en los aros que rodeaban la Tierra. Este sistema de aros estaría inclinado para explicar por qué el polo norte celeste, el punto alrededor del cual giran todas las estrellas, no se encontraba directamente sobre las cabezas de todo el mundo, como en la siguiente ilustración.

El Sol y la Luna aparecerían en dos aros más amplios que los que formaban las estrellas y éstos irían cambiando su posición a lo largo del año, algo que intentaba explicar por qué estos cuerpos celestes van cambiando la altura de su órbita en el cielo a lo largo del año.

La Luna, concretamente, sería el resultado de la luz filtrándose a través de un agujero mucho más grande que era capaz de cambiar de forma… Lo que tampoco terminaba de explicar nada, pero Anaximandro ya estaba contento con eso.

Aunque muy equivocado, el revolucionario sistema propuesto por Anaximandro pudo servir de inspiración a los pitagóricos para desarrollar su propia visión del universo. ¿Y por qué digo a los pitagóricos en vez de a Pitágoras? Pues porque Pitágoras era un poco mafias.

LA SOCIEDAD SECRETA DE PITÁGORAS

Pitágoras montó una escuela en un pueblo llamado Crotona, en la parte baja de la bota italiana. Bueno, él lo llamaba escuela porque, en realidad, se trataba de una secta basada en la creencia de que todo es número. O sea, que las matemáticas están en el centro de todos los procesos naturales y que en los números está la clave para entender la naturaleza… Un planteamiento bastante cierto, en realidad, aunque sin el enfoque místico que Pitágoras le otorgó.

No se sabe exactamente de dónde sacó esta idea. Igual que ocurre con los anteriores filósofos, lo que sabemos de Pitágoras proviene de libros escritos por otros pensadores. Parece que el consenso entre ellos es que Pitágoras viajó mucho, intentando recoger la mayor cantidad de conocimiento posible, y que recibió gran parte de su educación en Egipto, donde, como Tales, aprendió matemáticas y geometría. Pero no hay nada en el simbolismo pitagórico que sugiera una influencia egipcia.

DATO CURIOSO

El hecho de que Pitágoras enfocara su «escuela» como una especie de sociedad secreta no ha ayudado mucho a que nos lleguen testimonios exactos sobre su figura y la de sus discípulos. Gracias a Jámblico de Calcis (ay, estos nombres griegos), un pensador que vivió setecientos cincuenta años más tarde, se pudieron recuperar unas cuantas normas que dictaban la vida dentro de la sociedad pitagórica. Según estas normas, los pitagóricos…

• Tenían que renunciar a la piel de animal como ropaje.

• Tenían que hacer libaciones (ofrendas de vino, miel o algo por el estilo) a los dioses durante la comida.

• Tenían prohibido incinerar a los muertos.

• Tenían prohibido asar lo hervido.

• Tenían prohibido cortarse las uñas o el pelo durante un festival (aunque el concepto de festival ha cambiado con los años, veréis que la gente sigue siendo muy pitagórica en este aspecto).

• Tenían prohibido hacer juramentos en el nombre de los dioses.

• Tenían que limpiar con oro o con agua salada cualquier rastro de sangre derramada involuntariamente en un santuario.

No sé si alguna vez habéis intentado limpiar líquido derramado con un folio, pero es realmente desquiciante. No quiero imaginar los desastres que montaron los discípulos en los santuarios por querer limpiar sangre usando un material tan poco absorbente como el oro.

CRIMEN POR UN NÚMERO

Dejando de lado sus curiosas costumbres, Pitágoras se tomó las matemáticas muy en serio. Tanto que fue capaz de matar a un alumno por llevarle la contraria. Ya sé que esto no es astronomía pero, diablos, es que Pitágoras fue un tipo muy interesante. Juzgad vosotros mismos a partir de la siguiente historia.

Nuestra visión de los números hoy en día consiste en verlos como términos utilizados para describir una especie de sucesión abstracta de unidades. Por ejemplo, ¿qué es el 3? Bueno, pues el número que va después del 2 porque es un poco más grande. Y esta lógica es aplicable a cualquier número.

Pero Pitágoras no lo veía así. Para él no existía un número concreto entre el 6 y el 8. Él creía que lo que determinaba la naturaleza de los números era la proporción entre ellos. Por ejemplo, el 3 está relacionado con el 2 en una relación 3:2, que es la misma relación de proporcionalidad que hay entre el 6 y el 4 porque dividir 3 entre 2 equivale a 1,5, lo mismo que 6 entre 4. Las matemáticas no consistían en estudiar los números, sino las relaciones entre ellos.

Pero hay que tener en cuenta que los números que usamos hoy en día no fueron inventados hasta el siglo XII por los árabes y, aunque no seamos conscientes, lo cierto es que facilitan las matemáticas una barbaridad. Ni siquiera el concepto del cero existía en la época de los griegos.

En tiempos de Pitágoras, intentar desarrollar unas matemáticas como las actuales usando los signos griegos era una locura, así que la escuela pitagórica ideó una manera mucho más visual de desarrollar sus planteamientos matemáticos: estudiaban los números mediante la geometría.

Si tenéis presente algún vago recuerdo de las matemáticas que os enseñaron en el instituto, tal vez recordaréis el famoso teorema de Pitágoras: en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, que a2 + b2 = c2.

Para nosotros esto significa que, sabiendo la longitud de cada lado de un triángulo, simplemente elevamos los valores al cuadrado, los sumamos y obtenemos el valor del lado más largo, la hipotenusa. Y elevar algo al cuadrado, como todos sabemos, no es más que multiplicar un número por sí mismo. Todo bien, ¿no?

Pues los pitagóricos no lo veían así. Para ellos, elevar un número al cuadrado significaba literalmente construir un cuadrado con la longitud igual a ese número y contar el número de unidades que quedan en su interior.

El teorema de Pitágoras (que, en realidad, no se sabe si fue postulado por el propio Pitágoras o por alguno de sus discípulos) es entonces una equivalencia geométrica, y enuncia que si formas tres cuadrados basados en la longitud de cada lado del triángulo, los dos cuadrados más pequeños tendrán la misma área que el cuadrado mayor.

Esta teoría funciona estupendamente, pero tenía consecuencias que a Pitágoras no le gustaron demasiado.

La relación ofrece resultados muy bonitos cuando se aplica a triángulos rectángulos cuyos lados tienen medidas diferentes, pero las cosas empiezan a torcerse cuando los lados son iguales. Concretamente, cuando tenemos un triángulo de 1 unidad de lado… ¿Cuánto mide su hipotenusa? O, lo que es lo mismo, ¿cuánto mide la diagonal en un cuadrado de 1 unidad de lado?

Bueno, pues uno de los discípulos de Pitágoras, Hipaso de Metaponto, aplicó el famoso teorema en esta situación y vio que 12 +12 = c2 y, por tanto, c = √2. Los pitagóricos no lo sabían, pero el resultado de la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, lo que significa que tiene infinitos decimales que no se repiten. Equivale a 1,41421356… Y así hasta el infinito.

Pero volviendo al tema, a Pitágoras no le gustaban los números decimales, pero sabía que podían ser expresados como fracciones entre números enteros. Por ejemplo, 1,5 puede ser expresado como 3 dividido entre 2 o 0,1823 equivale a 1.823 entre 10.000.

«No hay problema —debió de pensar Pitágoras—, no es un número entero, pero seguro que puede ser expresado como la relación entre dos números enteros porque el orden del mundo está regido por ellos». O sea, que Pitágoras asumió que debían existir dos números cuya fracción diera como resultado √2.

Pero no, Hipaso demostró matemáticamente (lo que, en aquella época, equivalía a geométricamente) que este número no puede ser expresado como la relación de dos números enteros. Tras montar en cólera, Pitágoras decidió que sólo le quedaba una solución, que no es precisamente afín a la actitud científica: matar a aquel que le había llevado la contraria con argumentos sólidos.

Y así, de una manera ciertamente drástica, ponía fin al problema.

DATO CURIOSO

Pitágoras y sus discípulos daban mucha importancia a la nutrición, tanto del cuerpo como del espíritu. Respecto a la dieta de Pitágoras se pueden leer muchas cosas dependiendo del filósofo antiguo que hable de él: unos dicen que era absolutamente vegetariano porque creía en la reencarnación y, por tanto, matar a un animal equivalía a estar cometiendo un posible asesinato; y otros, como Aristóteles, dicen que sus reglas prohibían simplemente comer ciertas partes del animal, como el corazón o la placenta (deliciosa placenta de animal, ¿eh?).

Pero todos parecen estar de acuerdo en que Pitágoras tenía un miedo irracional a las habas y que en su escuela estaba prohibido comerlas o, incluso, pasar a través de un campo sembrado de ellas.

No se sabe con certeza el porqué de esta manía hacia esta legumbre, pero Aristóteles explica algunas razones cuando habla de los pitagóricos, entre ellas:[17]

•

Son destructivas

, lo que seguramente se refiere a que el sonido y/u olor de las flatulencias puede romper la paz mental.

•

Porque son como genitales

, al parecer, por el olor que desprenden al ser masticadas y dejadas un rato al sol.

•

Porque son como las puertas del Hades

, pero sin bisagras, o, la joya de la corona, comer judías es lo mismo que comerse la cabeza de los padres. Esta última idea no puede ser explicada siguiendo ninguna lógica prudencial, así que sería el resultado de alguna extraña lógica pitagórica.

De hecho, la aversión de Pitágoras por las judías era tal que cuenta la leyenda que murió cuando, al ser perseguido por soldados que querían darle caza durante una invasión a Crotona, se negó a cruzar un campo de habas para huir.

Ahora ya me he quedado a gusto con el pobre Pitágoras y podemos seguir con la astronomía.

EL SOL, LA LUNA, LA TIERRA Y… LA ANTI-TIERRA

Filolao (voy a echar de menos los nombres griegos cuando acabe su apartado en el libro) era considerado la figura más prominente de la escuela pitagórica y probablemente desarrolló el modelo pitagórico que intentaba explicar la naturaleza del cosmos. Y digo probablemente porque, para variar, la gente que estudia los testimonios escritos con más de dos mil años de antigüedad se ha dado cuenta de que a veces no resultan particularmente fáciles de interpretar.

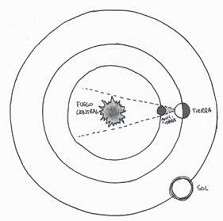

En el sistema cosmológico propuesto por Filolao existía un elemento extra de abstracción respecto a las teorías anteriores: no hablaba del Sol y la Luna orbitando la Tierra, sino del Sol, la Luna, la Tierra y una anti-Tierra dando vueltas alrededor de un fuego central.

Una anti-Tierra…

Sí, una anti-Tierra.

¿Y de dónde se sacaron esta anti-Tierra? ¿Es algún planeta que los griegos podían ver pero que ya ha desaparecido por algún motivo?

No, no. Era un concepto totalmente inventado con tal de intentar explicar las diferencias de velocidad de los planetas en el cielo a lo largo del año. Además también explicaba por qué no podemos ver el fuego central alrededor del cual gira todo.

¿Te refieres al Sol?

No, no, es otra cosa diferente.

No me está gustando mucho el tal Filolao.

Ahora lo aclaro todo, voz cursiva. El sistema vendría a ser algo así:

Y, aunque parezca que Filolao se había sacado una cosmología de la manga así porque sí, lo cierto es que su teoría representaba una gran innovación.

Si la Tierra fuera el centro del universo y todos los planetas dieran vueltas a su alrededor siguiendo órbitas circulares y velocidades uniformes, entonces, vistos desde la Tierra, se moverían a una velocidad constante a través del firmamento. Si observas el cielo durante unos cuantos meses en la vida real, verás que los planetas varían su velocidad a lo largo del año, así que ese planteamiento debía de ser incorrecto.

Pero Filolao llegó a la conclusión de que si todos los objetos del sistema solar, incluyendo la Tierra y el Sol, dieran vueltas alrededor de un centro común, aunque se movieran a velocidades constantes, desde la Tierra nos parecería que su velocidad va cambiando durante el año. Esto se debe a que, como cada planeta daría vueltas alrededor del fuego central a una velocidad distinta, la Tierra adelantaría a los que se mueven más lentos que ella durante su órbita o quedaría rezagada respecto a otros que se desplacen más rápido, de manera que, según el punto de nuestra órbita en el que nos encontráramos, veríamos los planetas moviéndose a mayor o menor velocidad a través de la eclíptica en la bóveda celeste.

O sea que, aunque su explicación no fuera correcta, el planteamiento de Filolao estaba muy bien pensado porque el concepto se ajustaba a las observaciones.

Ya, bueno, pero ¿cómo diablos explicaba la existencia de un fuego central?

Filolao podría haber dicho simplemente que todo gira alrededor de un centro común y quedarse tan ancho. Podría haber postulado que en ese centro común había alguna especie de entidad oscura y que, por tanto, no se puede ver a simple vista y su modelo hubiera estado completo. Pero no, decidió colocar un fuego central en el centro del sistema solar.

O sea, que había elegido un objeto que, de existir, debería ser brillante y fácilmente reconocible… Pero obviamente nadie lo había visto nunca en el cielo. Como Filolao suponía que la Tierra no rotaba y que tan sólo una de sus caras estaba habitada, su planteamiento sugería que durante parte del día podríamos ver el fuego central si levantábamos la cabeza en determinadas épocas del año.

Y por eso inventó el concepto de una anti-Tierra, que daba vueltas alrededor del fuego central a un ritmo que le permitía eclipsarlo constantemente y ocultarlo de nuestra vista.[18]

Otras fuentes sugieren que la anti-Tierra no servía para tapar el fuego central, ya que Filolao creería que la Tierra era plana y su única cara habitada es la que siempre apunta en dirección contraria al fuego central. En su lugar, este planeta inventado hubiera servido para explicar los eclipses.[19]

Y luego hay quien dice que la anti-Tierra era simplemente un cuerpo celeste que orbitaba siempre en el punto opuesto al de la Tierra alrededor del fuego central con la intención de actuar como una especie de contrapeso. Los griegos creían que los cuerpos celestes estaban hechos de una materia etérea y perfecta sin densidad pero, claro, nuestro mundo está compuesto por elementos pesados, como agua y tierra, así que necesitaría un contrapeso en el punto opuesto de su órbita para mantener el universo en equilibrio.[20]

En cualquier caso, la adición de una anti-Tierra les permitía a los pitagóricos añadirle una nueva dimensión de perfección al cosmos: alrededor del fuego central darían vueltas diez cuerpos celestes (la Luna, el Sol, los cinco planetas conocidos, la Tierra, la anti-Tierra y el firmamento), y para ellos el número 10 representaba la perfección porque…, bueno, básicamente porque si se colocan tres filas de puntos, una con un punto, la siguiente con dos, la otra con tres y la última con cuatro y se unen todos los puntos, se obtiene una figura geométrica que los pitagóricos llamaron Tetractys.

En total, la figura contenía diez puntos y, como tenía un especial significado metafísico para los pitagóricos, adoptaron el número como perfecto.[21] En fin, ensoñaciones abstractas pitagóricas.

Pero, bueno, aunque el modelo de Filolao fuera revolucionario por sugerir la idea de que tal vez no todo giraba alrededor de la Tierra, tampoco tuvo una gran influencia en pensadores posteriores.

PLATÓN, EL SABIO

La escuela pitagórica aportó algo que marcaría más profundamente el curso de la historia: sus ideas sirvieron de inspiración a Platón, un tipo cuya sabiduría era tan legendaria que fue un referente intelectual durante dos mil años y sus ideas se consideraban intocables. En realidad, Platón estaba mucho más interesado en la moral humana que en la filosofía natural, pero lo poco que aportó a la astronomía caló muy hondo debido precisamente a esta fama de sabelotodo que adquirió por todo el mundo antiguo.

De Pitágoras aprendió el orden geométrico que parecía trascender al mundo y cómo se debía pensar en ello de manera abstracta. Platón llegó a la conclusión de que la forma perfecta es la esfera y que la naturaleza del cielo tenía que seguir esta geometría. Ese principio básico era indiscutible y basó todas sus hipótesis en esta idea.

Para explicar el movimiento de las estrellas por la noche, Platón sugirió que se encontraban incrustadas en una gran esfera hecha de algún elemento etéreo y transparente que rotaba sobre sí misma una vez al día. Por supuesto, sostenía que la Tierra se encontraba en el centro del universo.

Pero cuando intentaba explicar los movimientos del Sol, la Luna y los planetas como cuerpos que se encuentran alojados en esferas giratorias, se dio cuenta de que este mismo principio no funcionaba porque, si el Sol seguía un movimiento perfectamente circular alrededor de la Tierra, siempre existirían la misma cantidad de días entre los equinoccios y los solsticios. Pero ése no es el caso: entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano hay 95 días, luego pasan 96 días más hasta el equinoccio de otoño, otros 88 hasta el solsticio de invierno y a partir de entonces faltan otros 86 días para volver al equinoccio de primavera. Esto se debe, precisamente, a que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y en una órbita con forma ovalada, pero de eso hablaremos más adelante.

Además, si estas esferas eran perfectas y seguían movimientos uniformes, la teoría de Platón tampoco podía explicar por qué los planetas a veces cambian de velocidad y dirección en el cielo.

Platón tenía que dar una respuesta a estas irregularidades en las órbitas y, siguiendo su regla de que sólo sus amadas esferas podían contener la solución al interrogante, tan sólo quedó una opción: añadir más esferas. Introduciendo nuevos movimientos circulares en los movimientos circulares ya existentes, Platón podía simular un fenómeno más o menos parecido a lo que ocurría en realidad. A los movimientos circulares metidos dentro de las órbitas los llamó epiciclos.

La idea parece un poco forzada, pero no es descabellada. De hecho, aunque este sistema estuviera más alejado de la realidad que el de los pitagóricos, funcionaba mucho mejor que cualquier otro cuando llegaba el momento de explicar el movimiento de los cuerpos celestes. Esto, unido a la fama de hombre sabio que Platón había labrado durante su carrera, ralentizó el progreso astronómico durante siglos, porque todo el mundo daba por sentado que sus ideas tenían que ser ciertas y pocos astrónomos posteriores se planteaban siquiera llevarle la contraria.

Platón también creía que los planetas estaban vivos y tenían alma porque, según él, no había manera de que pudieran seguir esos movimientos de manera tan regular cada año sin saber lo que estaban haciendo. Y no me parece raro que lo pensara: la naturaleza es caótica en la superficie de la Tierra y sólo se pueden encontrar ejemplos evidentes de orden ahí donde ha intervenido la mente humana. Es normal que Platón pensara que, si los planetas describían círculos, significaba que tenían algún tipo de conocimiento que les indicaba que ésa era la forma adecuada de hacerlo. Porque, eh, al fin y al cabo, los círculos molan bastante. Y eso lo saben hasta los planetas.

La palabra «planeta» viene de la expresión griega asters planetai, que significa «estrellas errantes», y era la manera en la que los griegos se referían a ellos, precisamente porque parecían estrellas pero no se movían como el resto del firmamento.

La cuestión es que Platón no entró mucho en detalle en esta teoría porque estaba pendiente opinando sobre otras cosas. En realidad, retó a sus discípulos a demostrar su idea sobre el cosmos y, de hecho, fueron ellos los que la perfeccionaron. Cómo somos los tíos con esto de los retos, ¿eh?

Precisamente fue Eudoxo, uno de sus discípulos, quien construyó un modelo más exacto que contenía 27 esferas: una para las estrellas, tres para el Sol y para la Luna y cuatro para cada uno de los cinco planetas. Este nuevo modelo era bastante complicado, pero explicaba mucho mejor el movimiento de las estrellas que cualquier otro. Aunque, por supuesto, las predicciones hechas con este modelo seguían conteniendo errores.

LAS ESFERAS DE ARISTÓTELES

Otro discípulo de Platón perfeccionó el modelo de Eudoxo para que se adaptara un poco mejor a las observaciones. Tal vez os suene su nombre. Se llamaba Aristóteles.

Igual que Platón, Aristóteles fue un gran pensador, pero no hizo mucho por el mundo de la astronomía, aparte de mejorar el sistema de Eudoxo, al que añadió otras 28 esferas para sumar un total de 55.[22] Este sistema era algo más preciso que el anterior, pero no lograba predecir exactamente los movimientos de los planetas y, por tanto, no describía dichos movimientos a la perfección.

En realidad, el sistema que originalmente había propuesto Platón no era malo, aunque no se ajustara a la realidad que conocemos hoy en día. Su modelo había conseguido algo que ningún otro había logrado antes: dotar de cierta predictibilidad a los movimientos celestes, así que es normal que se diera por hecho que esta visión del universo era la correcta.

Aun así, el modelo mejorado de Aristóteles fallaba en el mismo punto que el pitagórico: asumía que las órbitas son círculos perfectos, cuando en realidad son elipses (no os preocupéis, hablaré de esto más adelante), por lo que constantemente se añadían «parches» a la teoría para poder explicar las variaciones. Esta acumulación de soluciones chapuceras alcanzó su punto álgido con Ptolomeo en el año 150 d. C. Pero para eso faltan cuatrocientos años, y durante ese tiempo pasaron algunas cosas interesantes, así que vamos a hablar de ellas antes.

LA TIERRA GIRA ALREDEDOR DEL SOL…, PERO NADIE SE LO CREE

Aristarco de Samos fue el primer astrónomo en colocar el Sol en el centro del universo, en lugar de la Tierra. Su modelo era similar al pitagórico, pero sustituía el «fuego central» directamente por el Sol porque, como a todos vosotros, queridos lectores, le debió de parecer que de esta manera todo tenía más sentido.

Su modelo incluía, además, la noción de que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra. Este hecho lo pudo deducir porque, como postuló mucho antes Anaxágoras, asumió que la Luna no produce luz propia, sino que refleja la luz del Sol. Esta teoría explicaba por qué la porción iluminada de la Luna es siempre la que está apuntando hacia nuestra estrella.

De este hecho dedujo que los eclipses solares se producen cuando la Luna se interpone entre el Sol y nosotros y que los eclipses lunares tienen lugar cuando la Luna atraviesa la sombra proyectada por la Tierra (como verás en la ilustración siguiente).

Oye, pero durante un eclipse lunar la Luna se ve roja. Si pasa por la sombra de la Tierra, ¿no debería simplemente desaparecer de nuestra vista? ¡¿O será que te estás sacando todo esto de la manga?!

Innecesariamente inquisitivo planteamiento, voz cursiva, como de costumbre.

Ya nos sumergiremos en detalle en el tema de la luz cuando lleguemos al siglo XIX, pero de momento usaremos una explicación más simplificada.

La luz blanquecina que nos llega del Sol (no, no es amarilla) está compuesta por todos los colores del espectro electromagnético. Podemos ver cómo se descompone en el resto de los colores cuando atraviesa las gotas de lluvia y forma un arcoíris.

Pero ¿nunca os habéis preguntado por qué los colores del arcoíris aparecen tan ordenados uno encima de otro? ¿Por qué no quedan todos solapados, igual que el rayo de luz que entraba en la gota de agua para causarlo? Pues esto se debe a que la luz de cada color es refractada por el agua en un ángulo diferente: las longitudes de onda más largas (colores rojizos) son desviadas en ángulos mucho más cerrados que las longitudes de onda cortas (colores azulados).

En el caso de los eclipses lunares, el causante del color rojizo que adopta nuestro satélite es la propia atmósfera terrestre: la luz del Sol pasa a través de la atmósfera, que la separa en los colores fundamentales y desvía los tonos más rojizos hacia el interior de su sombra, mientras que los otros se dispersan por el resto del espacio. Cuando la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra, el color rojizo desviado por la atmósfera ilumina su superficie, que refleja la luz roja de vuelta hacia nuestros ojos.

Aunque Aristarco no sabía que el color rojizo de la Luna durante un eclipse tenía este origen, su teoría era tan correcta y tan poco intuitiva para su época como el resto de sus ideas.

Aristarco defendía que las estrellas eran soles muy lejanos, exactamente iguales que el nuestro. Dedujo también que las estrellas no daban vueltas alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que rotaba sobre sí misma mientras que las estrellas permanecían quietas, produciendo la ilusión de su movimiento a nuestro alrededor. Añadió que las estrellas no cambiaban de posición entre sí en el cielo porque estaban tan extremadamente lejos que la vista humana no podía apreciar su movimiento.

Por desgracia, no había manera de presentar evidencias a favor de las ideas de Aristarco sin un conocimiento más avanzado de física y nuevos instrumentos científicos, como el telescopio, que aún tardarían un par de milenios en ser inventados.

Sin pruebas que las respaldaran, sus ideas no fueron tenidas en cuenta en su época porque iban en contra de las enseñanzas establecidas. Y por enseñanzas establecidas entendemos las ideas del maravilloso e incuestionable Platón, que, entre otras cosas, aseguraba que la Tierra tenía que permanecer quietecita en el centro del universo. Hasta tal punto le tenían tirria a Aristarco que un autor contemporáneo de la misma época, Cleantes de Asos, escribió un tratado entero llamado Contra Aristarco, en el que, entre otras cosas, le acusaba de impío y alegaba que:

Es el deber de los griegos llevar a juicio a Aristarco de Samos bajo la acusación de impiedad por mover el Hogar del Universo, siendo éste su intento por explicar el fenómeno suponiendo que el cielo permanece en reposo y que la Tierra da vueltas a su alrededor en un círculo oblicuo, mientras rota, al mismo tiempo, alrededor de su propio eje.[23]

No se sabe si este juicio llegó a producirse nunca, aunque las pataletas del jurado más sabio de Grecia no hubieran convertido el Sol en nuestro satélite. El peloteo masivo al que estaban expuestas las ideas de Platón se puede notar en este texto de Dercylidas, otro filósofo de su corriente:

Debemos imponer que la Tierra, el hogar de la casa de los Dioses, de acuerdo con Platón, está inmóvil, y los planetas y el cielo que los abraza se mueven, y rechazar la visión de aquellos que han puesto a descansar las cosas que se mueven y puesto en movimiento cosas que por su naturaleza y posición son inamovibles, siendo esta suposición contraria a las teorías de los matemáticos.[24]

Aristarco no tuvo ningún seguidor de su generación y ni siquiera de la generación siguiente porque, como podéis ver, aún había quien no terminaba de quitarse los dioses de la cabeza.

La verdad es que me gustaría tener una máquina del tiempo para ir a recoger a Aristarco junto con todos sus detractores, traerlos al presente, montarlos a todos en un transbordador espacial, ponerlo en órbita y restregarles en la cara a los platónicos (que, en aquella época, eran todos menos Aristarco) lo equivocados que estaban.

Incluso en el espacio, alguno de esos platónicos me diría: «Esto no demuestra nada, estamos dando vueltas alrededor de la Tierra, el geocentrismo es la leche». Y entonces habría llegado el momento de estrellar el transbordador espacial contra el Sol, aunque no sin antes escapar con Aristarco en la cápsula de salvamento.

EL CONOCIMIENTO ASTRONÓMICO SE ESTANCA…, PERO LLEGA LA FÍSICA MATEMÁTICA

Debido a la mala acogida que tuvo la idea de Aristarco, la noción de que la Tierra gira alrededor del Sol no volvería a aparecer hasta dos milenios después, de la mano de Copérnico.