El ocho

La tormenta

Página 39 de 44

—La idea básica —dijo, mientras Lily lo observaba con atención— es que cualquier fenómeno de naturaleza periódicamente recurrente puede medirse. Es decir, cualquier onda, sea de sonido calor o luz, incluso las mareas. Kepler utilizó esta teoría para descubrir las leyes del movimiento planetario… Newton, para explicar la ley de gravitación universal y la precesión de los equinoccios. Leonhard Euler la usó para probar que la luz era una forma ondulada cuyo color depende de la longitud. Pero fue Fourier, el gran matemático del siglo XVIII, quien encontró el método por el cual todas las formas onduladas, incluidas las de los átomos, podían medirse. —Se volvió hacia nosotras, con sus ojos brillantes en la penumbra.

—De modo que Pitágoras tenía razón —dije—.

El universo está hecho de números que recurren con precisión matemática y pueden medirse. ¿Piensas que en eso consiste el juego de Montglane… en el análisis armónico de la estructura molecular? ¿Medir ondas para analizar la estructura de los elementos?

—Lo que puede medirse puede comprenderse —dijo lentamente Solarin—. Lo que puede comprenderse puede alterarse. Pitágoras estudió con el mayor de los alquimistas… Hermes Trimegisto, a quien los egipcios consideraban la encarnación del gran dios Toth. Fue él quien definió el primer principio de la alquimia: «Lo que hay arriba es como lo que hay abajo». Las ondas del universo operan de la misma manera que las ondas del átomo más diminuto… y puede demostrarse que interactúan. —Hizo una pausa para mirarme—. Dos mil años después, Fourier mostró exactamente cómo interactúan. Maxwell y Planck revelaron que la propia energía podía describirse en términos de estas formas onduladas. Einstein dio el último paso y mostró que lo que había sugerido Fourier como herramienta analítica era así en realidad: que la materia y la energía eran formas onduladas que podían transformarse las unas en las otras.

Algo estaba trabajando en mi cabeza. Miraba fijamente el paño, en el que los dedos de Lily recorrían los cuerpos de oro de las serpientes entrelazadas que formaban el número ocho. En algún lugar de mi interior estaba formándose una conexión entre el paño —el labrys/laberinto descrito por Lily— y lo que acababa de decir Solarin sobre las ondas. Lo que hay arriba es como lo que hay abajo. Macrocosmos, microcosmos. Materia-energía. ¿Qué significaba?

—El ocho —dije en voz alta, aunque seguía perdida en mis pensamientos—. Todo conduce de regreso al ocho. El labrys tiene forma de ocho… y también la espiral que, según demostró Newton, estaba formada por la precesión de los equinoccios. Ese paseo místico descrito en nuestro diario… el que dio Rousseau en Venecia… también era un ocho. Y el símbolo de infinito…

—¿Qué diario? —preguntó Solarin, súbitamente alerta. Lo miré, incrédula. ¿Era posible que Minne nos hubiera mostrado algo que su nieto desconocía?

—Es un libro que nos dio Minne —le dije—. Es el diario de una monja francesa que vivió hace 200 años. Ella estaba presente cuando sacaron el juego de la abadía de Montglane. No hemos tenido tiempo de terminarlo. Lo tengo aquí… —Empecé a sacar el libro de mi bolso, pero Solarin dio un salto.

—Dios mío —exclamó—, de modo que eso era lo que quería decir cuando dijo que tú tenías la clave final. ¿Por qué no lo mencionaste antes? —Tocaba la suave piel del libro que tenía en la mano.

—Tenía otras cosas en la cabeza —dije. Abrí el libro en la página en que se describía la Larga Marcha, aquella ceremonia en Venecia. Los tres nos inclinamos para verlo a la luz de la bujía. Lo estudiamos un momento en silencio. Lily esbozó una sonrisa y se volvió a mirar a Solarin con sus grandes ojos grises.

—Son movimientos de ajedrez, ¿no es cierto? —preguntó.

Él asintió.

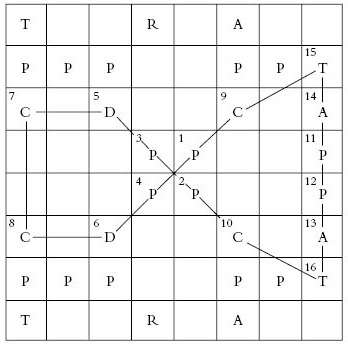

—Cada movimiento con el número ocho en este diagrama —dijo— corresponde a un símbolo con la misma ubicación en este paño… probablemente un símbolo que también veían en la ceremonia. Y si no me equivoco, nos indica qué clase de pieza llegaría lógicamente al tablero. Dieciséis pasos, cada uno formado por tres piezas de información. Tal vez las tres que tú adivinaste: qué, cómo y cuando.

—Como los trigramas del I-Ching —dije—. Cada grupo contiene un cuanto de información.

Solarin me miraba de hito en hito. De pronto rió.

—Exacto —dijo, inclinándose para estrujar mi hombro—. Vamos, ajedrecistas. Hemos adivinado la estructura del juego. Ahora reunámoslo todo y descubramos la puerta al infinito.

Trabajamos toda la noche. Ahora comprendía por qué los matemáticos se sienten recorridos por una onda trascendental de energía cuando descubren una nueva fórmula o ven un nuevo patrón en algo que han contemplado mil veces. Sólo las matemáticas proporcionaban el sentimiento de atravesar otra dimensión, una que no existía en el tiempo y el espacio… ese sentimiento de caer dentro y a través de un acertijo, de tenerlo en torno de manera física.

Yo no era una gran matemática, pero comprendía a Pitágoras cuando decía que las matemáticas formaban una unidad con la música. Mientras Lily y Solarin trabajaban con los movimientos de las piezas en el tablero y yo trataba de captar el patrón en papel… me sentía como si pudiera oír el canto de la fórmula del juego de Montglane. Era como un elixir que recorría mis venas, arrastrándome con su hermosa armonía mientras nosotros luchábamos en el suelo tratando de encontrar el sistema en las piezas.

No era fácil. Tal como había insinuado Solarin, cuando se trata de una fórmula comprendida por sesenta y cuatro cuadrados, treinta y dos piezas y dieciséis posiciones en un paño… las combinaciones posibles eran muchas más que el número total de estrellas en el universo conocido. Aunque por nuestro dibujo parecía como si algunos de los movimientos fueran movimientos del caballo y otros de la torre o el alfil… no podíamos estar seguros. El sistema completo tenía que coincidir en los sesenta y cuatro cuadrados del tablero del juego de Montglane.

Y esto se veía dificultado por el hecho de que, aun cuando supiéramos qué peón o caballo había hecho el movimiento hacia cierto cuadrado, no sabíamos cuál había estado en qué cuadrado en el momento en que se había diseñado el juego.

No obstante, estaba convencida de que incluso para estas cosas había una clave… de modo que seguimos adelante con la información que teníamos. Las blancas siempre mueven primero, y por lo general mueven un peón. Aunque Lily se quejó de que eso no era rigurosamente histórico, por nuestro gráfico parecía claro que el primer movimiento había sido de un peón… la única pieza que podía hacer un movimiento vertical al comienzo del juego.

¿Alternaban los movimientos piezas blancas y negras o debíamos suponer que, como en el recorrido del caballo, podían estar constituidas por una sola pieza que saltaba al azar por el tablero? Optamos por lo primero, porque disminuía las posibilidades. Y ya que se trataba de una fórmula y no de un juego, decidimos también que cada pieza sólo podría mover una vez y que cada cuadrado podría ocuparse sólo una vez. Para Solarin este modelo no formaba un juego que tuviera sentido en una partida real… pero sí revelaba un patrón que se parecía al del paño y nuestro mapa. Sólo que, por extraño que pareciera, quedaba al revés; es decir, era la imagen refleja de la procesión que se había celebrado en Venecia.

Al amanecer teníamos un esquema semejante a la imagen del labrys proporcionada por Lily. Y si se dejaban en el tablero las piezas que no se habían movido, formaban otro número ocho geométrico en el plano vertical. Sabíamos que estábamos muy cerca.

Con ojos fatigados, levantamos la mirada de nuestro trabajo con un sentimiento de camaradería que trascendía nuestras tendencias competitivas individuales. Lily empezó a reír y rodar por el suelo con Carioca saltando sobre su estómago. Solarin se precipitó sobre mí como un lunático, levantándome y haciéndome girar por el aire. Salía el sol, que tenía el mar de un color rojo sangre y el cielo, de un rosado de perla.

—Ahora lo único que tenemos que hacer es conseguir el tablero y las piezas que faltan —le dije con una sonrisa maliciosa—. Estoy segura de que será coser y cantar.

—Sabemos que en Nueva York hay otras nueve —señaló, sonriéndome con una expresión que sugería que estaba pensando en otra cosa aparte del ajedrez—. Creo que tendríamos que ir a echar un vistazo… ¿no te parece?

—Venga, venga, capitán —dijo Lily—. Levantemos el penol y atemos el botalón. Voto porque nos pongamos en camino.

—Será por agua entonces —dijo Solarin, feliz.

—Y que la gran diosa Kar vele sobre nuestros esfuerzos náuticos —dije.

—Izaré las velas por eso —dijo Lily.

Y lo cumplió.