El ocho

La muerte de los reyes

Página 29 de 44

Mientras hablaba, sentí que mi excitación aumentaba. ¡El juego de ajedrez de Carlomagno! Todo escolar francés conocía la historia… ¿era posible que fuese más que una leyenda? Contuve la respiración, rogando porque continuara.

Rousseau se había sentado en un tronco caído y buscaba algo en su bolsa de piel amarilla. Para mi sorpresa, sacó una delicada tela de punto y encaje y mientras hablaba empezó a trabajar con una diminuta aguja de plata.

—Cuando era joven —dijo—, me ganaba la vida en París vendiendo mis encajes y estambres, porque mis óperas no le interesaban a nadie. Aunque había deseado ser un gran compositor, me pasaba las veladas jugando al ajedrez con Denis Diderot y André Philidor, que eran tan pobres como yo mismo. A su tiempo Diderot me consiguió un puesto como secretario del conde de Montaigu, embajador francés en Venecia. Era la primavera de 1743… No lo olvidaré nunca. Porque ese año, en Venecia, sería testigo de algo que todavía puedo ver tan vívidamente como si fuese ayer. Un secreto en el centro mismo del juego de Montglane.

Rousseau pareció quedar perdido en un ensueño. Su labor de aguja cayó al suelo. Me incliné para cogerla y se la devolví.

—¿Decís que presenciasteis algo? —urgí—. ¿Algo relacionado con el juego de ajedrez de Carlomagno?

El viejo filósofo volvió a la realidad.

—Sí… incluso entonces Venecia era una ciudad muy antigua, llena de misterio —recordó, soñador—. En ese lugar había algo oscuro y siniestro, pese a que estaba rodeado de agua y lleno de brillantes luces. Podía sentir esa oscuridad que lo invadía todo mientras vagaba por el complicado laberinto de calles, atravesaba antiguos puentes de piedra, me trasladaba en serenas góndolas por los canales secretos donde sólo el sonido del agua rompía el silencio de mi meditación…

—¿Parecía un lugar apropiado para creer en lo sobrenatural? —sugerí.

—Exacto —dijo riendo—. Una noche fui solo a San Samuele, el teatro más encantador de Venecia, para ver una nueva comedia de Goldoni llamada La Donna di Garbo. El teatro era como una joya en miniatura: las filas de palcos llegaban al techo, todos azul y dorado, cada uno con una pequeña canasta de frutas pintada y flores e hileras de brillantes luces de modo que se veía al público tan bien como a los actores. El teatro estaba atestado de coloridos gondoleros, cortesanas emplumadas, burguesía enjoyada… un público totalmente distinto al exquisito que se encuentra en los teatros parisienses… y todos participaban ruidosamente en la obra. Silbidos, risas, exclamaciones, saludaban cada palabra del diálogo, de modo que apenas podía oírse a los actores.

»En mi palco había un jovencito más o menos de la edad de André Philidor… unos dieciséis años, pero llevaba el pálido maquillaje, los labios color rubí, la peluca empolvada y el sombrero con plumas tan de moda en aquel tiempo en Venecia. Se presentó como Giovanni Casanova. Había sido educado como abogado, como vos mismo, pero tenía otros muchos talentos. Era hijo único de dos cómicos venecianos, actores que frecuentaban los escenarios desde aquí a San Petersburgo, y él se ganaba la vida tocando el violín en varios teatros locales. Estaba encantado de conocer a alguien recién llegado de París… ansiaba visitar esa ciudad tan famosa por su riqueza y su decadencia, dos características agradables a su disposición. Dijo que le interesaba la corte de Luis XV… un hombre conocido por su extravagancia, sus amantes, su inmoralidad y sus incursiones en el ocultismo. Esto último le interesaba especialmente… y me hizo muchas preguntas sobre las sociedades de francmasones tan populares en el París de entonces. Aunque yo sabía poco de esas cosas, a la mañana siguiente se ofreció a mejorar mi educación. Era domingo de Pascua. Tal como habíamos arreglado, nos encontramos al amanecer, cuando ya se había reunido una gran multitud ante la Porta della Carta… esa puerta que separa la famosa catedral de San Marcos del Palacio Ducal anejo. La muchedumbre, despojada de los coloridos trajes de la semana anterior de Carnaval, estaba vestida de negro… y todos esperaban entre murmullos el comienzo de algún acontecimiento.

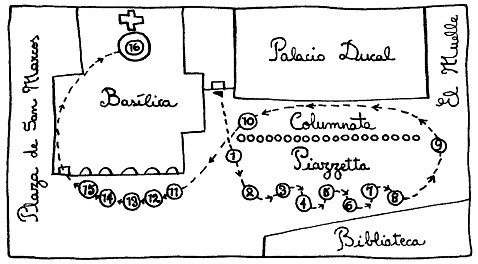

»—Estamos a punto de presenciar el ritual más antiguo de Venecia —me dijo Casanova—. Cada Pascua, al salir el sol, el Dux de Venecia encabeza una procesión a través de la Piazzetta y de regreso a San Marcos. Se llama la Larga Marcha… es una ceremonia tan antigua como la propia Venecia.

»—Pero Venecia es más antigua que la Pascua… que el Cristianismo —observé mientras esperábamos en medio de la multitud expectante, apretujados todos detrás de los cordones de terciopelo.

»—Nunca dije que fuera un ritual cristiano —dijo Casanova con una sonrisa misteriosa—. Venecia fue fundada por los fenicios… de allí su nombre. Fenicia fue una civilización construida en base a las islas. Adoraban a la diosa de la luna, Car. Así como la luna controla las mareas, controlaban los fenicios el mar, de donde surge el mayor misterio de todos: la vida.

»Se trataba de un rito fenicio. Esto me hizo recordar vagamente alguna cosa. Pero en ese momento la gente que nos rodeaba guardó silencio. En los escalones del Palacio apareció un conjunto de cuernos que ejecutó una fanfarria. El Dux de Venecia, coronado con joyas y ataviado con satenes purpúreos, salió por la Porta della Carta rodeado de músicos con laúdes, flautas y liras que interpretaban una música que parecía de inspiración divina. Los seguían emisarios de la Santa Sede con sus rígidas casullas blancas y sus mitras enjoyadas adornadas con hilos de oro.

»Casanova me instó a observar con atención el rito mientras los participantes bajaban a la Piazzetta, haciendo una pausa en el Sitio de Justicia, un muro decorado con escenas bíblicas del día del juicio, donde encadenaban a los herejes durante la Inquisición. Allí estaban los monolíticos Pilares de Acre, llevados a Venecia desde las costas de la antigua Fenicia durante las Cruzadas. ¿Significaría algo que el Dux y sus acompañantes se detuvieran a meditar en ese lugar preciso? Por último, reiniciaron la marcha al ritmo de aquella música celestial. Se bajaron los cordones que contenían a la multitud y pudimos seguir la procesión. Mientras Casanova y yo nos cogíamos del brazo para movernos con los demás, empecé a percibir la difusa intuición de algo… no puedo explicarlo. Era el sentimiento de que estaba presenciando algo tan viejo como el tiempo. Algo oscuro y misterioso, rico en historia y simbolismo. Algo peligroso. Mientras la procesión seguía su curso serpentino a través de la Piazzetta y regresaba atravesando la Columnata, sentí como si estuviéramos penetrando cada vez más en las entrañas de un laberinto oscuro del cual era imposible escapar. Yo estaba perfectamente seguro, a la luz del día, rodeado de cientos de personas… y sin embargo tenía miedo. Pasó algún tiempo antes de que advirtiera que era la música, el movimiento, la ceremonia misma lo que me asustaba. Cada vez que hacíamos una pausa detrás del Dux, ante un artefacto o una escultura, sentía que el latido de la sangre en mis venas aumentaba. Era como un mensaje que tratara de transmitirse a mi cerebro mediante un código secreto, pero no podía comprenderlo. Casanova me observaba con atención. El Dux había hecho otra pausa:

»—Ésta es la estatua de Mercurio… el mensajero de los dioses —dijo Casanova cuando llegamos a la danzante figura de bronce—. En Egipto lo llamaban Thot, el juez. En Grecia lo llamaban Hermes, guía de almas, porque él conducía las almas al infierno y a veces engañaba a los propios dioses volviendo a robarlas. Príncipe de fulleros, comodín, bromista… el loco de la baraja del tarot… era el dios del robo y la astucia. Hermes inventó la lira de siete cuerdas… la octava, cuya música hizo llorar de alegría a los dioses.

»Miré bastante rato a la estatua antes de proseguir. Él era el veloz, el que podía liberar a la gente del reino de la Muerte. Con sus sandalias aladas y el brillante caduceo… esa vara de serpientes entrelazadas que formaban el número ocho, presidía la tierra de los sueños, los mundos de la magia, los reinos de la fortuna y la suerte y los juegos de todas clases. ¿Era una coincidencia que su estatua mirara esta lenta procesión con su malvada sonrisa? ¿O acaso se trataba de su rito, perdido en las brumas del tiempo? El Dux y sus acompañantes hicieron muchas paradas en esta procesión trascendental: dieciséis en total. Mientras los seguíamos, fui percibiendo un modelo. No fue hasta la décima parada, la pared del Castello, cuando empecé a armarlo. El muro tenía cuatro metros de espesor y estaba cubierto de piedras multicolores. Casanova me tradujo la inscripción, la más antigua que existía en véneto:

“Si un hombre pudiera decir y hacer lo que cree, vería cómo podría transformarse”.

»Y allí, en el centro del muro, estaba incrustada una sencilla piedra blanca, que el Dux y su corte contemplaban como si contuviera un milagro. De pronto, sentí un estremecimiento. Sentí como si me arrancaran un velo de los ojos, de modo que podía ver las muchas partes como una sola. Éste no era un simple rito… se trataba de un proceso que se desplegaba ante nosotros y cada pausa en la procesión simbolizaba un paso en el camino de transformación de un estado en otro. Era como una fórmula… ¿pero una fórmula para qué? Y entonces lo supe.

Rousseau se detuvo y sacó de su bolsa un dibujo ajado por los muchos años de consulta. Desplegándolo con mucho cuidado, me lo tendió:

—Éste es el registro que hice de la Larga Marcha, mostrando el camino de las dieciséis paradas… el número de piezas blancas o negras de un tablero de ajedrez. Observaréis que el propio curso forma un número ocho… como las serpientes entrelazadas de la vara de Hermes… como el camino de ocho pliegues que Buda prescribió para alcanzar el Nirvana… como las ocho plantas de la Torre de Babel que se ascendían para llegar a los dioses. Como la fórmula que, según dicen, trajeron los ocho moros a Carlomagno… escondida en el juego de Montglane…

—¿Una fórmula? —pregunté, atónito.

—De infinito poder —contestó Rousseau—, cuyo significado puede estar olvidado pero cuya atracción es tan fuerte que la actuamos sin comprender qué significa… como hicimos Casanova y yo en Venecia hace treinta y cinco años.

—Ese rito parece bello y misterioso —acepté—. ¿Pero por qué lo asociáis con el juego de Montglane… un tesoro que, al fin y al cabo, todos consideran una leyenda?

—¿No lo veis? —preguntó irritado Rousseau—. Estas islas italianas y griegas recibieron sus tradiciones, sus cultos laberínticos, de adoración de piedras, de la misma fuente… la fuente de la cual surgieron.

—Os referís a Fenicia —dije.

—Me refiero a la Isla Oscura —dijo misteriosamente—, la isla que los árabes denominaron Al-Djezair. La isla entre dos ríos… ríos que se entrelazan como las serpientes de la vara de Hermes y forman un número ocho… ríos que regaron la cuna de la humanidad: el Tigris y el Éufrates…

—¿Queréis decir que este ritual… esta fórmula, vino de la Mesopotamia? —exclamé.

—¡Me he pasado la vida tratando de ponerle las manos encima! —dijo Rousseau, poniéndose en pie cogido de mi brazo—. Envié a Casanova, después a Boswell, finalmente a Diderot… para tratar de conocer el secreto. Ahora os envío a vos. Os elijo para buscar el secreto de esa fórmula… porque he pasado treinta y cinco años tratando de comprender el sentido oculto detrás del sentido. Ya es casi demasiado tarde…

—¡Pero, señor! —dije, confuso—. Aun si descubrierais una fórmula tan poderosa, ¿qué haríais con ella?

Vos, que habéis escrito sobre las virtudes sencillas de la vida campesina… la igualdad inocente y natural de todos los hombres. ¿De qué os serviría esa herramienta?

—¡Yo soy el enemigo de los reyes! —exclamó Rousseau, desesperado—. La fórmula contenida en el juego de Montglane terminará con los reyes… con todos los reyes… para siempre. ¡Oh, si pudiera vivir lo suficiente como para tenerla a mi alcance!

Yo tenía muchas preguntas que hacer a Rousseau, pero ya estaba pálido de fatiga y tenía la frente cubierta de sudor. Estaba guardando su labor como si la entrevista hubiera terminado. Me dirigió una última mirada como si se deslizara hacia una dimensión donde ya no podía seguirlo.

—Una vez hubo un gran rey —explicó—. El rey más poderoso del mundo. Dijeron que nunca moriría… que era inmortal. Lo llamaban Al-Iksandr, el dios bicorne, y lo representaron en monedas de oro llevando en la frente los cuernos espiralados de la divinidad. La historia lo recuerda como Alejandro Magno, conquistador del mundo. Murió a los treinta y tres años en Babilonia, en Mesopotamia… buscando la fórmula. Y así morirían todos si poseyéramos el secreto…

—Me pongo a vuestras órdenes —dije, ayudándolo a llegar al puentecillo mientras él se apoyaba pesadamente en mi hombro—. Entre los dos localizaremos el juego de Montglane si todavía existe y aprenderemos el significado de la fórmula.

—Para mí es demasiado tarde —dijo Rousseau meneando tristemente la cabeza—. Os confío este plano, que según creo es la única clave que poseemos. La leyenda afirma que el juego está enterrado en el palacio de Carlomagno, en Aix-la-Chapelle… o en la abadía de Montglane. Vuestra misión es encontrarlo.

De repente, Robespierre interrumpió su relato y miró por encima de su hombro. Ante él, sobre la mesa y bajo la luz de lámpara, estaba el plano que había hecho de memoria, que describía el extraño ritual veneciano. David, que había estado estudiándolo, levantó la mirada.

—¿Has oído algo? —preguntó Robespierre, mientras en sus ojos verdes se reflejaba el súbito estallido de chispas de los fuegos artificiales.

—Es sólo tu imaginación —dijo bruscamente David—. No me sorprende que te sobresaltes recordando una cosa semejante. Me pregunto cuánto de lo que me has contado era el simple delirio de la senilidad.

—Has escuchado la historia de Philidor y ahora la de Rousseau —dijo Robespierre, nervioso—. Tu pupila, Mireille, poseía algunas de las piezas… lo admitió en l’Abbaye. Debes acompañarme a la Bastilla… conseguir que confiese. Sólo entonces podré ayudarte.

David comprendía demasiado bien la amenaza apenas velada implícita en esas palabras: sin Robespierre, la condena a muerte de Mireille era segura… y también la de David. La poderosa influencia de Robespierre podía fácilmente volverse contra ellos… y David ya estaba involucrado en esto más de lo que había creído posible. Por primera vez, veía con claridad que Mireille había estado acertada al advertirle que se cuidara de sus amigos.

—¡Tú estabas complicado en esto con Marat! —exclamó—. ¡Tal como temía Mireille! Esas monjas cuyas cartas te di… ¿qué ha sido de ellas?

—Sigues sin comprender —dijo impaciente Robespierre—. Este juego es más grande que tú o que yo… o que tu pupila o esas estúpidas monjas. La mujer a la que sirvo es mejor como aliada que como enemiga. Recuérdalo, si deseas mantener la cabeza pegada al tronco. No sé qué fue de las monjas… sólo sé que ella lucha por reunir las piezas del juego de Montglane, como Rousseau, por el bien de la humanidad.

—¿Ella? —preguntó David, pero Robespierre se había levantado como dispuesto a partir.

—La Reina Blanca —dijo Robespierre con una sonrisa sibilina—. Como una diosa, ella toma lo que merece y dona lo que desea. Créeme… si haces lo que te digo, serás bien recompensado. Ella se ocupará de eso.

—No quiero ningún aliado… ninguna recompensa —dijo con amargura David, levantándose a su vez. Era un Judas. No tenía más elección que obedecer… pero era el miedo lo que lo compulsaba a ello.

Cogió la lámpara de aceite y acompañó a Robespierre a la puerta ofreciendo llevarlo hasta los portones de entrada ya que no había sirvientes en la casa.

—No importa qué quieras… mientras lo hagas —dijo brevemente Robespierre—. Cuando ella regrese de Londres, te la presentaré. En este momento no puedo revelar su nombre… pero la llaman la Mujer de la India…

Sus voces se perdieron en el corredor. Cuando la habitación quedó por completo a oscuras, se entreabrió la puerta trasera, que daba al estudio. Una figura sombría, iluminada apenas por el estallido ocasional de los fuegos artificiales, se deslizó en la habitación y fue hasta la mesa donde habían estado sentados ambos hombres. En la siguiente explosión de cohetes que iluminó la habitación, la alta y majestuosa forma de Charlotte Corday quedó bañada por la luz mientras se inclinaba ante la mesa. Llevaba bajo el brazo una caja de pinturas y un rollo de telas que había robado del estudio.

Miró un largo rato el plano que yacía abierto en la mesa, ante sus ojos. Con cuidado, plegó el dibujo del ritual veneciano y lo introdujo en su corpiño. Después se deslizo hacia el corredor y desapareció en la noche sombría.

17 de junio de 1793

Dentro de la celda estaba oscuro. Una pequeña ventana con barrotes, demasiado alta como para poder alcanzarla, dejaba pasar un rayo de luz que, por contraste sólo oscurecía aún más la celda. Por la piedra mohosa de los muros se deslizaban hilos de agua que formaban charcos que hedían a hongos y orina. Era la Bastilla, cuya liberación, cuatro años antes, encendiera la antorcha de la Revolución. La primera noche de Mireille en su interior había sido el día de la Bastilla, el 14 de julio, la noche posterior al asesinato de Marat.

Hacía ahora tres días que estaba en esa celda malsana; sólo había salido de ella para la audiencia y el juicio, que se habla verificado esa tarde. No habían necesitado mucho tiempo para pronunciar al veredicto: muerte. Dos horas después volvería a abandonar la celda para no regresar más. Estaba sentada en el duro camastro sin tocar el trozo de pan ni la jarra de hojalata con agua que le habían dado como última comida. Pensaba en su niño, Charlot, a quien había dejado en el desierto. Nunca volvería a verlo. Se preguntó cómo sería la guillotina… que sentiría cuando empezaran a batir los tambores, señalando el momento en que debía caer la hoja. Lo sabría dentro de dos horas. Sería lo último que sabría. Pensó en Valentine.

Todavía le dolía la cabeza a causa del golpe recibido cuando la capturaron. Aunque la herida se había cerrado aún sentía el bulto pulsante en la nuca. Su juicio había sido más brutal que el arresto. El fiscal había desgarrado el escote de su traje delante de todo el tribunal… para sacar los papeles de Charlotte, que había guardado allí. Ahora el mundo creía que era Charlotte Corday… y si ella corregía el malentendido, las vidas de todas las monjas de Montglane estarían en peligro. Escuchó un sonido raspante al otro lado de la puerta… el ruido de un cerrojo herrumbrado. Se abrió la puerta, y, cuando sus ojos se ajustaron a la luz, vio dos siluetas dibujadas contra el resplandor difuso. Una era su carcelero… la otra, vestida con calzas, una capucha de seda, medias y un blusón suelto con un pañuelo, llevaba la cara semioculta por un sombrero de ala baja. El carcelero entró. Mireille se puso en pie.

—Mademoiselle —dijo el carcelero—, el tribunal ha enviado un retratista para hacer un esbozo para los registros. Dice que habéis dado permiso…

—¡Sí, sí! —se apresuró a decir Mireille—. ¡Que entre!

Ésta era su oportunidad, pensó excitada. ¡Si pudiera convencer a este hombre de que arriesgara su vida sacando un mensaje suyo de la prisión! Esperó hasta que salió el guardia y luego corrió hacia el pintor. Llevaba una lámpara de aceite que lanzaba una llama humeante.

—¡Monsieur! —exclamó Mireille—. Dadme una hoja de papel y algo con que escribir. Hay un mensaje que debo hacer llegar al exterior… a alguien en quien confío… antes de morir. Su nombre es Corday como el mío…

—¿No me reconoces, Mireille? —dijo el pintor con voz suave, mientras empezaba a quitarse la chaqueta y después el sombrero. Mireille lo miraba fijamente. ¡Los rizos rojos cayeron sobre el pecho de Charlotte Corday!—. ¡Vamos, no pierdas el tiempo! Hay mucho que decir y hacer. Y debemos intercambiar nuestras ropas de inmediato.

—Pero no comprendo… ¿qué estás haciendo? —dijo Mireille en un murmullo áspero.

—He estado en casa de David —dijo Charlotte, cogiendo el brazo de Mireille—. Está aliado con ese demonio de Robespierre… los he oído. ¿Han estado aquí?

—¿Aquí? —preguntó Mireille confundida.

—Saben que tú mataste a Marat y más. Detrás de esto hay una mujer… la llaman la Mujer de la India. Es la Reina Blanca y ha ido a Londres…

—¡Londres! —exclamó Mireille. Eso era lo que quería decir Marat con que era demasiado tarde. ¡No se trataba de Catalina la Grande, sino de una mujer que estaba en Londres, donde Mireille había enviado las piezas! La Mujer de la India…

—Apresúrate —decía Charlotte—. Debes desvestirte y ponerte estas ropas de pintor que he robado en casa de David…

—¿Estás loca? —preguntó Mireille—. Puedes llevar estas noticias a la abadesa junto con las mías. Pero no hay tiempo para trucos… no funcionarán. Y tengo mucho que decir antes de…

—Por favor, date prisa —insistió Charlotte—. Yo también tengo mucho que decir y poco tiempo… vamos, mira este dibujo y dime si te recuerda alguna. —Tendió a Mireille el plano dibujado por Robespierre. Después se sentó en el jergón para quitarse los zapatos y las medias. Mireille examinó el dibujo con cuidado.

—Parece un plano —dijo levantando los ojos, como si empezara a ocurrírsele algo—. Ahora recuerdo… junto con las piezas había un paño. Un paño azul oscuro que cubría el juego de Montglane. El diseño… era como el de este plano.

—Exactamente —dijo Charlotte—. Junto con él hay una historia. Haz lo que te digo, rápido.

—Si tienes intención de cambiar de lugar conmigo, no puedes —exclamó Mireille—. Dentro de dos horas me llevan al cadalso. Si te encuentran aquí, en mi lugar, no escaparás.

—Escúchame con atención —dijo Charlotte, luchando por aflojar el nudo del pañuelo—. La abadesa me ha enviado para protegerte a toda costa. Sabíamos quién eras mucho antes de que yo arriesgara mi vida yendo a Montglane. Si no hubiera sido por ti, la abadesa jamás habría sacado el juego de la abadía. No era a tu prima Valentine a quien eligió cuando os envió a París. Sabía que nunca te irías sin ella, pero era a ti a quien quería… a ti, que podías tener éxito…

Charlotte desabrochaba el vestido de Mireille. De pronto, ésta la cogió por los brazos.

—¿Qué quieres decir con que me eligió? —susurró—. ¿Por qué dices que sacó las piezas por mi causa?

—No seas ciega —dijo Charlotte con ferocidad. Cogiendo la mano de Mireille, la puso bajo la luz de la lámpara—. ¡La marca está en tu mano! ¡Cumples años el cuatro de abril! ¡Tú eres la que fue anunciada… la que reunirá el juego de Montglane!

—¡Dios mío! —dijo Mireille, retirando la mano—. ¿Sabes lo que dices? ¡Valentine murió por esto! Arriesgas tu vida por una profecía estúpida…

—No, querida —dijo con tranquilidad Charlotte—. Doy mi vida.

Mireille la miró horrorizada. ¿Cómo podía aceptar semejante ofrecimiento? Volvió a pensar en su hijo… abandonado en el desierto…

—¡No! —exclamó—. No puede haber otro sacrificio a causa de esas temibles piezas. ¡No después del terror que han provocado!

—¿Entonces quieres que muramos las dos? —preguntó Charlotte mientras seguía aflojando las ropas de Mireille, reprimiendo las lágrimas y evitando su mirada.

Mireille cogió la barbilla de Charlotte, levantando su cara hasta que ambas se miraron profundamente a los ojos. Después de una larga pausa, Charlotte dijo con voz temblorosa:

—Tenemos que derrotarlos. Tú eres la única que puede hacerlo. ¿No lo ves ni siquiera ahora? Mireille… ¡tú eres la Reina Negra!

Habían pasado dos horas cuando Charlotte escuchó el chirrido del cerrojo que anunciaba que llegaban los guardias para conducirla al cadalso. Estaba arrodillada en la oscuridad junto al jergón… rezando.

Mireille se había llevado la lámpara de aceite y los esbozos de Charlotte que había hecho y que tal vez tuviera que mostrar para salir de la prisión. Después de su llorosa despedida, Charlotte se había retirado a sus propios pensamientos y recuerdos. Tenía una sensación de plenitud… de finalidad. En algún lugar de su interior había formado un pequeño espacio de calma que ni siquiera la afilada hoja de la guillotina podría cercenar. Estaba a punto de hacerse una con Dios.

La puerta se abrió y se cerró a sus espaldas. Todo era oscuridad, pero escuchó la respiración de alguien. ¿Qué era? ¿Por qué no se la llevaban? Esperó en silencio.

Se escuchó el ruido del pedernal, percibió el olor del combustible mientras se encendía un farol.

—Permitidme presentarme —dijo una voz suave. Había en esa voz algo que le produjo un estremecimiento. Entonces recordó… y quedó inmóvil, manteniéndose de espaldas—. Mi nombre es Maximilien Robespierre.

Charlotte temblaba mientras mantenía el rostro oculto. Vio la luz del farol que se movía en su dirección, escuchó el ruido de la silla cerca del lugar donde estaba arrodillada… y otro ruido que no pudo identificar. ¿Había alguien más en la celda? Tenía miedo de volverse a mirar.

—No es necesario que os presentéis —decía tranquilamente Robespierre—. He estado esta tarde en el juicio y antes también, en la audiencia. Esos papeles que el fiscal sacó de vuestro corpiño… no eran vuestros.

Entonces escuchó unos pasos leves que avanzaban hacia ellos. No estaban solos. Al sentir la mano suave en su hombro, tuvo un sobresalto y estuvo a punto de gritar.

—¡Mireille, por favor perdona lo que he hecho! —sollozó la voz inconfundible del pintor David—. Tenía que traerlo aquí… no tenía elección. Mi querida niña…

David la hizo volverse, hundiendo el rostro en su cuello. Por encima de su hombro, vio la larga cara ovalada, la peluca empolvada y los brillantes ojos verdes de Maximilien Robespierre. Su sonrisa perversa se desvaneció de repente, dando paso a una expresión de sorpresa primero, de furia después, mientras levantaba la mecha del farol, levantándolo para ver mejor.

—¡Imbécil! —exclamó con voz estridente. Apartando al aterrado David, que lloraba en el hombro de Charlotte, la señaló—. ¡Te dije que llegaríamos demasiado tarde! Pero no… Tú tenías que esperar al juicio. ¡De verdad pensabas que sería absuelta! ¡Y ahora se nos ha escapado… y todo por tu culpa!

Puso el farol sobre la mesa, vertiendo parte del aceite, mientras cogía a Charlotte y la obligaba a levantarse.

Furioso, apartando a David con brutalidad, Robespierre levantó la mano y abofeteó a Charlotte.

—¿Dónde está? —gritó—. ¿Qué habéis hecho con ella? ¡Juro que moriréis en su lugar por mucho que os haya dicho… a menos que confeséis!

Charlotte no hizo nada por detener la sangre que salia de su labio mientras se erguía orgullosa para mirar a Robespierre a los ojos. Después sonrió.

—Ésa es mi intención —dijo tranquilamente.

Londres, 30 de julio de 1793

Cuando Talleyrand regresó del teatro, era casi medianoche. Arrojó su capa sobre una silla, en el recibidor y se dirigió al pequeño estudio que daba al vestíbulo para servirse una copa de jerez. Courtiade apareció en el recibidor.

—Monseñor —dijo en voz baja—, os espera una visitante. La he acomodado en el estudio hasta vuestro regreso. Parecía muy urgente… dice que trae noticias de mademoiselle Mireille.

—¡Por fin, gracias a Dios! —dijo Talleyrand entrando aprisa en el estudio.

Allí, a la luz del fuego, había una forma esbelta, muy envuelta en una capa de terciopelo negro. Estaba calentándose las manos junto al fuego. Al entrar Talleyrand, sacudió la cabeza para librarse de la pesada capucha y dejó que la capa se deslizara de sus hombros desnudos. El cabello, casi blanco de tan rubio, cayó sobre sus senos semidesnudos. Él vio su piel temblorosa a la luz del fuego, el perfil delineado por la luz dorada, la nariz algo respingona y la barbilla levantada. El traje de terciopelo oscuro, muy escotado, se adhería a su cuerpo adorable. No podía respirar… sentía los fuertes dedos del dolor retorciendo su corazón mientras permanecía inmóvil en la puerta.

—¡Valentine! —susurró. Dios mío, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía volver de la tumba?

Ella se volvió y le sonrió con sus ojos azules resplandecientes mientras la luz parpadeante del fuego brillaba a través de sus cabellos. Ágilmente, con un movimiento semejante al del agua que fluye, se acercó a él y se arrodilló a sus pies, apretando la cara contra su mano. El colocó su otra mano sobre sus cabellos, acariciándolos. Cerró los ojos. Sentía que se le rompía el corazón. ¿Cómo era posible?

—Monsieur, estoy en gran peligro —murmuro ella en voz baja. Pero no era la voz de Valentine. El abrió los ojos y contempló el rostro levantado, tan hermoso, tan parecido al de Valentine. Pero no era ella.

Su mirada recorrió el cabello dorado, la piel suave, la sombra entre los senos, los brazos desnudos… y en ese momento quedó petrificado al ver lo que ella tenía en la manos… lo que le tendía en el resplandor del fuego. Era un peón de oro, brillante de gemas, un peón del juego de Montglane.

—Me pongo en vuestras manos, señor —susurró ella—. Necesito vuestra ayuda. Mi nombre es Catherine Grand… y vengo de la India…