Doce años de esclavitud

Capítulo XVIII

Página 21 de 30

XVIII

O’NIEL, EL CURTIDOR – ESCUCHAN MI CONVERSACIÓN CON LA TÍA PHEBE – EPPS EN EL NEGOCIO DE CURTIDOR – EL APUÑALAMIENTO DEL TÍO ABRAM – UNA HERIDA FEA – EPPS SE PONE CELOSO – PATSEY DESAPARECE – SU REGRESO DE LA PLANTACIÓN DE SHAW – HARRIET, LA ESPOSA NEGRA DE SHAW – EPPS SE ENFURECE – PATSEY NIEGA LAS ACUSACIONES – ATADA DESNUDA A CUATRO ESTACAS – UN CASTIGO INHUMANO – EPPS LE ARRANCA A PATSEY LA PIEL A TIRAS – LA BELLEZA DEL DÍA – LA CUBETA DE AGUA SALADA – LA ROPA EMPAPADA DE SANGRE – A PATSEY LE INVADE LA TRISTEZA – SU IDEA DE DIOS Y LA ETERNIDAD – SU IDEA DEL CIELO Y LA LIBERTAD – EL EFECTO DE LOS AZOTES A LOS ESCLAVOS – EL HIJO MAYOR DE EPPS – «DE TAL PALO, TAL ASTILLA»

Wiley sufrió mucho a manos del amo Epps, tal como se ha descrito en el capítulo anterior, pero en aquel aspecto no fue distinto de sus desafortunados compañeros. «Saca el látigo» era lo único que sabía decir nuestro amo. Era una persona que por naturaleza tenía arrebatos de humor y, en aquellos momentos, necesitaba de muy pocos motivos para castigarnos. Las circunstancias por las que recibí uno de mis últimos castigos demostrarán que la más insignificante trivialidad le bastaba para hacer uso del látigo.

El señor O’Niel, que residía en las inmediaciones de Big Pine Woods, se presentó ante Epps con el propósito de adquirirme. Era curtidor y zurrador de profesión, dirigía una gran empresa y tenía la intención de contratarme como empleado en algún departamento de su establecimiento, si conseguía comprarme. La tía Phebe, mientras ponía la mesa para cenar en la casa grande, oyó su conversación. Cuando regresó aquella noche a la cabaña, la anciana fue corriendo a buscarme con la intención de alegrarme con las noticias. Repitió palabra por palabra todo lo que había oído, y puedo asegurar que a la tía Phebe no se le escapaba ni el menor detalle. Hablaba en voz tan alta mientras recalcaba el hecho de que el amo Epps estaba dispuesto a venderme a un curtidor de Pine Woods que llamó la atención de la señora, que, sin darnos cuenta, estaba en la explanada en aquel momento, escuchando nuestra conversación.

—Bueno, tía Phebe —dije—, me alegra saberlo. Estoy harto de limpiar algodón, y me gustaría ser curtidor. Espero que me compre.

Sin embargo, O’Neil no llevó a cabo la compra porque las partes no se pusieron de acuerdo en el precio y, al día siguiente de su llegada, regresó a su casa. Acababa de marcharse cuando Epps se presentó en el campo. No había nada que encolerizara más a un amo, especialmente a Epps, que saber que uno de sus sirvientes quería dejarle. Como supe después, la señora Epps le había contado lo que yo había dicho a la tía Phebe la noche anterior, mencionándole a ella que nos había escuchado. Nada más llegar al campo, Epps se dirigió a mí.

—¿Así que estás cansado de limpiar algodón, Platt? ¿Y quieres cambiar de amo? Por lo que veo, te gusta ir de un lado para otro. A lo mejor es que te sienta bien para la salud. Te crees demasiado importante como para limpiar algodón y quieres meterte en el negocio de los curtidos. Es un buen negocio. Vaya, tenemos a un negro empresario. Yo también me voy a meter en ese negocio. ¡Arrodíllate y quítate la camisa! Voy a enseñarte lo que es curtir.

Le rogué de todas las formas posibles que se calmara, le di todo tipo de razones, pero fue en vano. No me quedaba otra alternativa que arrodillarme y quitarme la camisa para que me azotara con el látigo.

—¿Conque te gusta curtir? —exclamó dándome el primer latigazo en la espalda—. ¿Conque te gusta curtir? —repetía después de cada golpe.

Así, me propinó veinte o treinta latigazos, enfatizando sin cesar la palabra «curtir». Cuando me «curtió» lo suficiente, permitió que me levantara y, con una sonrisa maliciosa, me dijo que si aún quería meterme en ese negocio, él me enseñaría muchas cosas sobre cómo hacerlo. Según dijo, solo me había dado una pequeña lección sobre «curtir», pero la próxima vez me «mostraría lo que es bueno».

También solía tratar al tío Abram con gran brutalidad, a pesar de ser una de las personas más amables y leales de este mundo. Durante años, fue mi compañero de cabaña. Tenía una expresión benevolente que resultaba muy agradable, y siempre se dirigía a nosotros con tono paternal, aconsejándonos con suma gravedad y parsimonia.

Una tarde, al regresar de la plantación de Marshall, donde la señora me había enviado para hacer un recado, lo hallé tirado en el suelo de la cabaña, con la ropa ensangrentada. ¡Me dijo que lo habían apuñalado! Mientras extendía el algodón, vio a Epps regresar ebrio de Holmesville. Encontraba fallos en todo, y daba órdenes tan contradictorias entre sí que resultaba imposible cumplirlas. El tío Abram, cuyas facultades estaban algo mermadas, se confundió y cometió un error insignificante. Epps se encolerizó tanto que, sin saber lo que hacía de lo borracho que estaba, se abalanzó sobre él y lo apuñaló en la espalda. Era una herida larga y fea, pero no había penetrado lo bastante como para que resultara fatal. El ama se la cosió, y luego reprendió a su marido con suma severidad, no solo por su falta de humanidad, sino porque si seguía actuando de aquella manera haría que su familia cayera en la pobreza, ya que mataría a todos los esclavos de la plantación en alguno de sus arrebatos.

Era muy habitual que Epps pegara a la tía Phebe con una silla o un palo, pero el castigo más cruel del que fui testigo, y que solo puedo recordar con horror, se lo infligió a la pobre Patsey.

Ya he hablado de que los celos y el odio que sentía la señora Epps convertían la vida cotidiana de su joven y bella esclava en una verdadera desgracia, y me alegra saber que en numerosas ocasiones evité que la inofensiva chica recibiera algún castigo. Cuando Epps estaba ausente, la señora me ordenaba frecuentemente que la azotara sin la más mínima provocación. Yo me negaba, aduciendo que temía que no fuera del agrado de mi amo, y varias veces me rebelé contra ella por el trato que le daba a Patsey. Intentaba impresionarla diciéndole la verdad, que Patsey no era la responsable de los actos de los que ella se quejaba, ya que al ser una esclava no podía oponerse a la voluntad de su amo, ni replicarle.

Al final, el monstruo de los celos entró en el alma de Epps, y disfrutaba junto con su iracunda esposa de las penurias que le causaban a la joven.

Un día del Señor, en la época de la escarda, que ha sido hace poco, nos encontrábamos a orillas del río lavando la ropa, como de costumbre. Al ver que Patsey había desaparecido, Epps empezó a llamarla, pero no respondió. Nadie la había visto salir de la plantación, y nos preguntábamos si se habría fugado. Al cabo de dos horas, la vimos que venía de la plantación de Shaw. Este, como es bien sabido por todos, era un absoluto libertino, y además no se llevaba muy bien con Epps. Harriet, su esposa negra, al enterarse de los problemas de Patsey, se mostraba muy amable con ella, por lo que esta solía ir a visitarla siempre que podía. La chica solo pretendía pasar un rato agradable con una amiga, pero Epps empezó a sospechar que no iba a ver a Harriet, sino que se encontraba con su libertino vecino. Al regresar, Patsey vio que su amo estaba muy enfurecido. Su violencia la asustó tanto que al principio evitó responder directamente a sus preguntas, lo que incrementó aún más sus sospechas. Sin embargo, al final le replicó con orgullo, e, indignada, negó por completo sus acusaciones.

—El ama no me da jabón para lavar, como al resto —respondió Patsey—, y usted sabe por qué. He ido a ver a Harriet para que me diera un poco —dijo sacando un trozo del bolsillo de su traje y enseñándoselo—. Por eso he ido a verla, amo Epps. Dios lo sabe.

—¡Estás mintiendo, maldita negra! —gritó Epps.

—Yo no miento, amo. Aunque me mate.

—¡Al suelo! Te voy a enseñar a ir a casa de Shaw y de paso te voy a quitar esos humos que tienes —dijo pronunciando aquellas palabras con los dientes rechinando de rabia.

Dándose la vuelta, me ordenó que clavara cuatro estacas en el suelo, señalando con la punta de la bota los lugares exactos donde quería que las clavara. Una vez clavadas las estacas, le ordenó a Patsey que se quitara la ropa. La hizo tenderse boca abajo, y le ató las muñecas y los pies con fuerza a cada estaca. Dirigiéndose a la explanada, cogió un látigo grueso y, poniéndomelo en las manos, me ordenó que la azotara. Por muy desagradable que me resultara estaba obligado a obedecer. Juro por lo más sagrado de esta tierra que hasta la fecha no he visto una exhibición más demoníaca que aquella.

La señora Epps se encontraba en la explanada con sus hijos, contemplando la escena con un aire de despiadada satisfacción. Los esclavos estaban agrupados a escasa distancia, con una expresión de pena. La pobre Patsey rezaba pidiendo clemencia, pero sus oraciones fueron en vano. Epps rechinaba los dientes y, dando zapatazos en el suelo, me gritaba como un poseso que la pegara más fuerte.

—¡Pega más fuerte o tú serás el siguiente, maldito sinvergüenza! —gritaba.

—Por favor, amo. Ten piedad de mí —exclamaba Patsey sin cesar, forcejeando inútilmente mientras le temblaba la carne con cada latigazo.

Cuando la hube golpeado unas treinta veces, me di la vuelta esperando que Epps se diera por satisfecho, pero, soltando amenazas y blasfemias, me ordenó que continuara. Le di diez o quince latigazos más. Patsey tenía la espalda cubierta de largos verdugones, que se superponían. No obstante, Epps estaba más enfurecido y rabioso que nunca, y gritaba que si volvía a ir a casa de Shaw, la azotaría hasta que deseara estar en el infierno. Tiré el látigo al suelo y le dije que ya no podía seguir castigándola más. Me ordenó que continuara, amenazándome con recibir un castigo aún más severo que el de ella si me negaba. Mi corazón se rebeló al presenciar aquella escena tan horrible y, arriesgándome a padecer las consecuencias, me negué por completo a levantar el látigo. Epps lo cogió del suelo y empezó a golpearla con mucha más saña de la que yo había empleado. Los gritos y los gemidos de la torturada Patsey, junto con las maldiciones y las blasfemias que salían de la boca de Epps, cargaban el ambiente. Patsey fue lacerada de manera brutal y, sin exagerar, puedo decir que literalmente le desolló todo el cuerpo. El látigo estaba empapado de sangre, de una sangre que le corría por los costados y caía al suelo. Al final dejó de forcejear y, abatida, hundió la cabeza en el suelo. Sus súplicas y sus gritos fueron disminuyendo gradualmente hasta convertirse en débiles gemidos. Dejó de estremecerse cada vez que el látigo le golpeaba la carne. ¡Pensé que estaba agonizando!

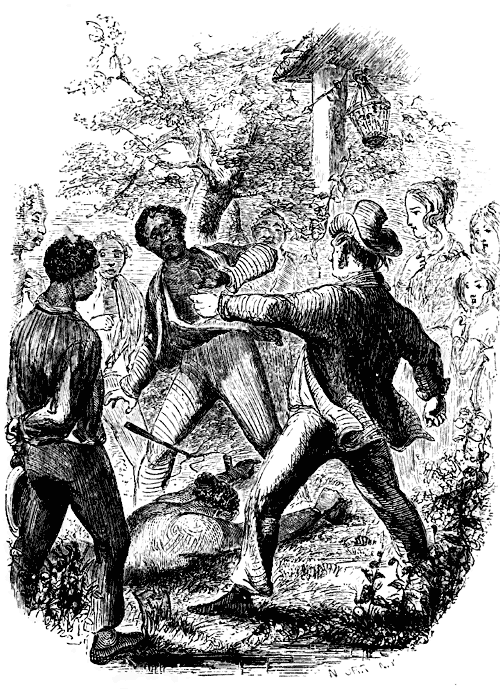

El estacado y flagelación de la muchacha Patsey. Grabado de la primera edición publicada por Miller, Orton & Mulligan en 1853.

Era domingo, día del Señor. Los campos relucían bajo la cálida luz, los pájaros piaban alegremente entre las ramas de los árboles, la paz y la felicidad parecían reinar en todas partes, salvo en el alma de Epps, en su jadeante víctima y en los silenciosos testigos que presenciábamos aquella escena. Las convulsas emociones que sentíamos todos los presentes no armonizaban en absoluto con la plácida y sosegada belleza del día. Miraba a Epps con un desprecio y un aborrecimiento indescriptibles, y, para mis adentros, pensaba: «¡Eres un ser infame que, tarde o temprano, cuando te llegue la hora de la justicia eterna, tendrás que responder por este pecado!».

Exhausto, al final dejó de golpearla y ordenó a Phebe que trajera una cubeta de agua salada. Después de lavarla, me ordenó que la llevara a su cabaña. Le quité las ataduras y la levanté en brazos. Incapaz de mantenerse en pie, apoyó su cabeza en mi hombro y, con una voz tan débil que apenas resultaba perceptible, repitió muchas veces: «¡Oh, Platt! ¡Oh, Platt!». La cambiaron de ropa, pero se le pegó a la espalda y poco después estaba empapada de sangre. La tendimos sobre algunas tablas de la cabaña, donde permaneció mucho tiempo con los ojos cerrados y gimiendo en plena agonía. Por la noche Phebe le puso sebo derretido en las heridas, y la cuidamos y la consolamos lo mejor que pudimos. Durante días estuvo tendida boca abajo en su cabaña, ya que las heridas le impedían ponerse en otra postura.

Habría sido una bendición para ella si no se hubiera levantado nunca más, pero los días, las semanas y los meses de dolor hicieron que se recuperara. A partir de entonces dejó de ser la persona que era. Una profunda tristeza se apoderó de su alma y nunca más volvió a moverse con sus andares alegres y ágiles, y sus ojos perdieron aquella chispa tan característica suya. Su enorme vigor y el espíritu jovial de su juventud desaparecieron por completo. Se convirtió en una persona triste y apática que con frecuencia se despertaba en medio de la noche agitando las manos y pidiendo clemencia. Se transformó en una persona silenciosa que se pasaba el día trabajando sin pronunciar palabra. Su rostro adquirió una expresión lastimosa y preocupada, con tendencia a llorar en lugar de a reír. Si alguna vez ha existido un corazón afligido, roto y desolado por el sufrimiento y la desgracia, es el de Patsey.

La habían educado igual que a la bestia de su amo, es decir, como si simplemente fuera un valioso y bello animal, por lo que tenía unos conocimientos muy rudimentarios. Sin embargo, un rayo de luz iluminaba su inteligencia, y no se puede decir que viviera sumida en una oscuridad absoluta. Tenía una vaga percepción de Dios y la eternidad, y una percepción aún más vaga del Redentor, que había muerto por personas como ella. Poseía unas nociones muy confusas de la vida futura, sin llegar a comprender del todo la diferencia entre la existencia corpórea y la espiritual. A su entender, la felicidad era la exoneración de los azotes, del trabajo, de la crueldad de los amos y los supervisores. Su idea de la dicha del cielo era el simple «descanso», expresado en estos versos de un poeta melancólico:

No quiero un paraíso en el cielo,

si en la tierra vivo oprimido.

El único cielo que anhelo

es el descanso, el eterno descanso.

Están muy confundidos quienes creen que el esclavo no concibe la idea de la libertad. Incluso en Bayou Boeuf, donde creo que la esclavitud existe de la forma más cruel y abyecta, con características desconocidas por completo en la mayoría de los estados del norte, hasta el esclavo más ignorante sabe perfectamente lo que significa. Sabe cuáles son los privilegios y las exenciones que implica, y que la libertad le permitiría gozar de los frutos de su trabajo y le garantizaría el disfrute de la felicidad doméstica. Percibe la diferencia entre su condición y la del hombre blanco, por muy pobre que este sea; se da cuenta de lo injustas que son las leyes que le otorgan a este el poder no solo de apropiarse de los beneficios de su trabajo, sino de someterlo a castigos injustos e inmerecidos sin que él pueda resistirse ni quejarse.

La vida de Patsey, especialmente después de aquel terrible castigo, era un largo sueño de libertad. Muy lejos, a una distancia inmensurable, sabía que existía una tierra libre. Había oído hablar miles de veces de que en el lejano norte no había esclavos ni amos. En su imaginación se trataba de una región encantada, el paraíso en la tierra. Vivir donde el hombre negro trabajara para sí mismo, vivir en su propia casa y arar su propia tierra era el sueño anhelado de Patsey; un sueño que jamás se haría realidad.

Los efectos de aquella demostración de brutalidad en el hogar de los esclavistas son obvios. El hijo mayor de Epps era un muchacho inteligente de unos diez o doce años. Sin embargo, resulta vergonzoso verlo en ocasiones reprobando, por ejemplo, al venerable tío Abram. Pedía explicaciones al anciano y, si lo creía necesario, lo sentenciaba a recibir un número considerable de latigazos, algo que hacía con mucha seriedad y parsimonia. Montado en su poni, solía adentrarse en el campo con el látigo y jugaba a ser supervisor, lo cual deleitaba a su padre. En ocasiones utilizaba el látigo indiscriminadamente, gritaba a los esclavos y se dirigía a ellos con todo tipo de blasfemias mientras su padre se reía y lo elogiaba como si lo hiciera muy bien.

«De tal palo, tal astilla.» Siendo educados de aquella forma, sea cual sea su disposición natural, es inevitable que al llegar a la madurez los jóvenes observen los sufrimientos y las penurias de los esclavos con suma indiferencia. La influencia de un sistema tan inicuo fomenta necesariamente un carácter cruel e insensible, incluso en aquellos que, entre sus iguales, se les considera humanos y generosos.

El hijo de Epps tenía algunas cualidades nobles, pero no había forma de convencerlo de que a los ojos del Señor somos todos iguales. Él veía al hombre negro como un simple animal, como cualquier otro, con la única diferencia de que sabía hablar y poseía unos instintos más elevados, y, por tanto, era más valioso. Que trabajara como las mulas de su padre, que fuera azotado, pateado e insultado toda su vida, que estuviera obligado a dirigirse al hombre blanco con el sombrero en la mano y cabizbajo era, para él, el destino natural y merecido del esclavo. Al ser educados de aquella forma, creyendo que carecemos de cualquier rasgo de humanidad, no es de extrañar que los opresores de mi pueblo sean una raza implacable y despiadada.