Diez negritos (Ilustrado)

Capítulo 2

Página 4 de 22

Capítulo 2

DELANTE de la estación de Oakbridge había un grupo de personas esperando. Tras ellos estaban los mozos de las maletas.

Uno de ellos llamó:

—¡Jim!

El chófer de uno de los taxis estacionados se adelantó y preguntó con el dulce acento de Devon:

—¿Van ustedes, sin duda alguna, a la isla del Negro?

Cuatro voces respondieron afirmativamente, y los viajeros se miraron entre sí. El chófer se dirigió al de más edad, que era el juez Wargrave.

—Tenemos dos taxis a su disposición. Uno de ellos debe esperar el tren ómnibus que viene de Exeter dentro de cinco o seis minutos, pues otro señor llegará en ese tren. Quizás alguno de ustedes quiera esperar un poco, y de esa forma no irán tan apretados en el coche.

Vera Claythorne, comprendiendo su deber de secretaria, se apresuró a contestar:

—Yo esperaré, si quieren.

Su mirada y su voz ligeramente autoritarias dejaban entrever la clase de su trabajo. Empleaba el mismo tono que si diese órdenes a sus alumnos en un partido de tenis.

Miss Brent dijo secamente:

—Gracias.

El chófer había abierto la portezuela del taxi, y ella entró la primera, el juez la siguió. El capitán Lombard se atrevió.

—Esperaré con miss…

—…Claythorne —terminó Vera.

—Yo me llamo Lombard, Philip Lombard.

Los mozos apilaron sobre el taxi las maletas, y desde su interior el juez dijo amablemente:

—Tenemos un tiempo espléndido.

—En efecto.

«Un señor muy viejo, pero muy distinguido —pensó—. Completamente diferente de las personas que se encuentran en las pensiones familiares de las playas baratas. Es evidente que los señores Oliver conocen la gente del gran mundo».

El juez Wargrave preguntó:

—¿Conoce usted esta región de Inglaterra?

—Conozco Cornualles y Torquay, pero es mi primera visita a esta región de Devon.

El juez añadió:

—No importa, tampoco yo conocía esta región.

El taxi se alejó.

El chófer del otro coche preguntó a los dos viajeros que quedaban:

—¿Quieren ustedes sentarse en el coche en tanto esperan?

Vera respondió con voz autoritaria:

—De ninguna manera.

Mister Lombard sonrió y dijo:

—Este sitio soleado me gusta mucho, a menos que usted prefiera entrar en la estación.

—¡Ah!, no, gracias. ¡Se siente uno tan dichoso de no estar en esos vagones recalentados!

—Es cierto; viajar en tren con esta temperatura es lo más desagradable que hay.

Vera añadió, por decir algo:

—Esperemos que esto dure. Hablo del tiempo. ¡El verano en Inglaterra reserva muchas sorpresas!

Lombard hizo una pregunta desprovista de originalidad:

—¿Conoce usted esta parte de Inglaterra?

—No, vengo por vez primera.

Decidida a poner en claro su situación en casa de los Owen, añadió:

—No he visto jamás a mi jefe.

—¿Su jefe?

—Sí, soy la secretaria de mistress Owen.

—¡Ah! Comprendo. Esto lo cambia todo.

Vera se echó a reír.

—¿Por qué? Yo no lo encuentro diferente. La secretaria particular de mistress Owen se puso enferma y pidió a una agencia, telegráficamente, una sustituta, y me han enviado a mí.

—¿Y si el puesto no le conviene, una vez instalada en la casa?

De nuevo Vera se echó a reír.

—¡Oh!, esto sólo es provisional. Un empleo para las vacaciones. Yo tengo una situación estable en una escuela de niñas. El hecho es que yo ardo en deseos de ver esta isla del Negro, tan célebre desde que los periódicos han hablado de ella. ¿Es a tal punto fascinadora?

—En verdad, no puedo decirle nada, no la conozco —respondió Lombard.

—¡Ah, sí! Los Owen han debido entusiasmarse. ¿Cómo son? Dígame algo de ellos.

Lombard reflexionó un instante. La situación se ponía difícil. ¿Debía, sí o no, dar a entender que él no los conocía? Se decidió a cambiar de conversación.

—¡Oh! Tiene una avispa en un brazo, no se mueva, por favor.

Para convencerla hizo el gesto de lanzarse a cazar a la avispa.

—¡Ya se fue!

—Gracias, muchas gracias. Las avispas abundan este verano.

—Es, sin duda, el calor. ¿Sabe usted a quién esperamos?

—No tengo la menor idea.

Se oyó el ruido de un tren que se acercaba.

Lombard dijo:

—¡He aquí el tren que llega!

Un hombre alto, de aspecto militar, apareció a la salida del andén.

Sus cabellos grises estaban cortados casi al rape y su bigotito blanco muy bien cuidado.

El mozo, ligeramente vacilante bajo el peso de una sólida maleta de cuero, le indicó a Vera y a Lombard. Vera se adelantó.

—Soy la secretaria de mistress Owen, tomaremos este coche. Le presento a mister Lombard.

Con sus ojos azules, fatigados por la edad, el recién llegado juzgó al capitán Lombard. Se hubiera podido leer en ellos esta opinión:

«Buen tipo, pero hay en él algo que desagrada».

Los tres se instalaron en el taxi, que recorrió las calles solitarias del pueblecito de Oakbridge y enfiló la carretera de Plymouth. A los dos kilómetros el coche se metió por un laberinto de caminos vecinales, verdeantes, empinados y estrechos.

El general MacArthur observó:

—Desconozco esta parte de Devon. Mi pequeña propiedad está situada al Este del condado, junto a los confines del Dorset.

—Este campo es encantador —comentó Vera—. Las colinas tan verdes y la tierra roja hacen un contraste agradable a la vista.

Lombard replicó, un tanto displicente:

—Esto me parece demasiado angosto, prefiero los grandes espacios donde la vista se pierde en el horizonte.

El general MacArthur le dijo:

—Parece como si hubiera viajado mucho.

Lombard alzó los hombros con gesto despectivo.

—¡Bah! He dado muchas vueltas por el mundo.

Y pensaba para sí: «Este viejo militar me va, seguramente, a preguntar si durante la Gran Guerra estaba en edad de coger el fusil. Con esta gente siempre pasa lo mismo».

Sin embargo, el general MacArthur no hizo ninguna alusión a la guerra.

Después de haber subido a una colina escarpada, descendieron hacia Sticklehaven por un camino en zigzag. Este pueblecito sólo tenía varias casuchas, con una o dos barcas de pesca varadas en la playa.

Por primera vez contemplaron la isla del Negro, que surgía del mar, hacia el sur, iluminada por el sol poniente.

—Pero ¡si estamos todavía muy lejos de ella! —exclamó sorprendida Vera.

Se la había imaginado muy diferente, cerca de la ribera, coronada con una casa blanca; pero no se veía vivienda alguna. Sólo se percibía una enorme silueta rocosa que vagamente parecíase a una cara de negro. Su aspecto le pareció siniestro, y se estremeció. Delante de la posada de las Siete Estrellas, tres personas estaban sentadas; el viejo juez con su espalda encorvada, miss Brent, derecha como un huso, y un hombre, un mocetón que, sin ceremonias, adelantándose, se presentó a si mismo.

—Hemos creído que debíamos esperarles. Así no haremos más que un viaje. Permítanme que me presente. Me llamo Davis, y he nacido en Natal, en África del Sur.

Su jovial sonrisa le valió una mirada torva del juez Wargrave. Se diría que tenía deseos de dar la orden de despejar la sala del tribunal.

—¿Alguien desea tomar una copita antes de embarcarnos? —preguntó Davis, muy hospitalario.

Nadie aceptó su invitación. Volvióse y, con el dedo levantado, decidió:

—En ese caso no nos detengamos más. Deben de esperarnos nuestros anfitriones.

Se habría podido observar un cierto malestar en las caras de los demás invitados, que sus últimas palabras parecían haber inmovilizado.

En respuesta al signo de Davis, un hombre se destacó de la pared más próxima, contra la cual se apoyaba, y se acercó a ellos. Su paso balanceante indicaba en él al marino. Tenía la cara arrugada, los ojos sombríos y una expresión soñadora. Se expresó con el suave acento de Devon.

—Señoras y caballeros, ¿desean salir en seguida para la isla? El barco está preparado. Otras dos personas tienen que llegar en auto, pero mister Owen me ha ordenado no esperarles, ya que pueden llegar en cualquier momento.

El grupo se levantó y siguió al marino hacia un pequeño embarcadero, donde estaba amarrada una canoa automóvil.

Emily Brent observó:

—¡Qué barco más pequeño!

—No impide que sea excelente. En muy poco tiempo la llevaría a Plymouth.

El juez Wargrave dijo con aspereza:

—¿No somos muchos?

—Aún puede llevar doble número de pasajeros, señor.

Philip Lombard intervino y, con voz agradable, concluyó:

—¡Oh! Todo irá bien, hace un tiempo soberbio… el mar está en calma…

Sin gran entusiasmo, miss Brent se dejó ayudar para subir a la canoa. Los demás la siguieron. Hasta este momento ninguna cordialidad se había establecido entre los invitados. Cada uno parecía estudiar a su vecino. En el instante en que la canoa iba a ponerse en marcha, el marino se detuvo con el bichero en la mano. En la bajada que había hacia el pueblo un automóvil descendía a toda velocidad. Era un auto tan potente y de líneas tan perfectas que les causó el efecto de una aparición. Al volante estaba sentado un joven que a la luz del crepúsculo parecía un héroe nórdico. Se oyó el sonido del claxon como un rugido infernal, repercutiendo por las rocas de la bahía. En este instante fantástico, Anthony Marston parecía estar por encima de los pobres mortales. Esta escena quedó grabada en la mente de quienes fueron testigos de su entrada en aquel pueblecito.

Fred Narracott, sentado cerca del motor, pensaba: «¡Vaya reunión de personas raras!». No esperaba conducir a este género de invitados para mister Owen. Creía que serían más elegantes. Las mujeres con bellos trajes y los hombres con atuendo apropiado para el yachting, todos ricos e importantes. Éstos sí que no se parecen a los invitados de mister Elmer Robson. Una sonrisa burlesca se dibujó en sus labios mientras pensaba en otros tiempos. ¡Qué magníficas recepciones daba el millonario! ¡El champaña corría a torrentes!

Mister Owen debía ser una persona completamente diferente. Fred se extrañaba de no haber visto jamás a mister Owen, ni a su esposa. Nunca venían al pueblo. Todos los encargos eran hechos y pagados por mister Morris. Las instrucciones eran siempre claras y precisas, y el pago, rápido. Claro que esto no dejaba de ser extraño. Los periódicos suponían en todo esto un misterio. Mister Narracott abundaba en esta opinión. ¿Pudiera ser que la isla perteneciera a miss Gabrielle Turl? Sin embargo, esta hipótesis se encontraba desechada al ver a los invitados; ninguno de ellos parecía vivir en el ambiente de una estrella de cine.

Fríamente los catalogaba en su interior.

Una solterona, con su agrio carácter… Él las conocía bien. Estaba dispuesto a apostar que era una arpía. Al viejo militar se le notaba en seguida la carrera. La joven era bonita, pero nada extraordinaria y, desde luego, nada de estrella de Hollywood. Un grueso señor, que no tenía modales, un tendero retirado de sus negocios. Y el otro, delgado, casi famélico, un tipo muy raro, probablemente trabajaría en el cine.

En resumen, no veía en todo el grupo más que uno que le gustase, el último que llegó: el del coche. ¡Jamás se vio cosa igual en Sticklehaven! Un coche tan estupendo debía costar mucho dinero. Parecía un niño rico. ¡Si los demás se le asemejaran sólo un poco!

Reflexionando, todo esto le parecía extraño, muy extraño.

La canoa dio la vuelta a la isla, y se vio la casa. El lado sur de la isla era diferente del resto; descendía en suave pendiente hacia el mar.

La vivienda era baja y cuadrada, de estilo moderno. Estaba orientada hacia el Mediodía y recibía la luz a torrentes.

Una vivienda espléndida que respondía a todo cuanto se puede soñar.

Philip Lombard observó secamente:

—Debe de ser muy difícil llegar hasta aquí con mal tiempo.

—Cuando sopla el sudeste es imposible acercarse. A menudo las comunicaciones con la isla están cortadas durante una semana o más aún.

Vera Claythorne pensó:

«El aprovisionamiento debe de ser difícil. He aquí el inconveniente de una isla, cualquier disgusto con los criados se convierte en verdadero problema»

Un lado de la canoa chocó suavemente con las rocas. Fred saltó a tierra; él y Lombard ayudaron a los demás a desembarcar. Narracott amarró la canoa a una argolla empotrada en la piedra y después dirigió al grupo hacia una escalera tallada en las rocas.

El general MacArthur exclamó:

—¡Esto es espléndido!

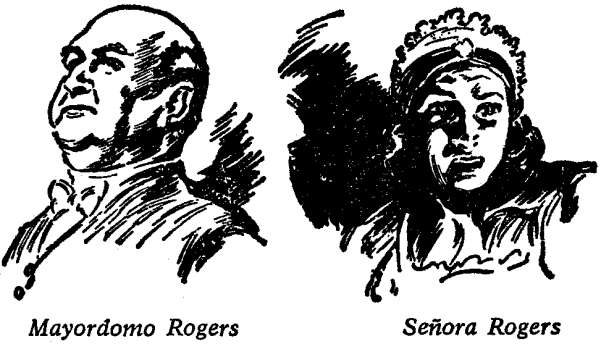

Sin embargo, en su fuero interno, no se encontraba a gusto. «Estrafalario lugar para vivir», pensó. Al final de los peldaños se encontraron sobre una terraza. Ante la puerta abierta estaba un mayordomo de bondadoso semblante, esperándoles, y su cara pacífica aunque seria, les tranquilizó. En cuanto a la residencia de los Owen era admirable y el panorama que se vislumbraba desde la terraza superaba cuanto se hubiese visto o imaginado.

El criado se adelantó y haciendo una reverencia les invitó:

—Señoras y caballeros, ¿tienen ustedes la amabilidad de entrar?

En el inmenso vestíbulo había refrescos preparados para los invitados.

A la vista de las hileras de botellas Anthony Marston recobró su buen humor. Esta mezcolanza de gente no era de su gusto. Pero ¿qué idea tan tonta tuvo ese idiota de Badger de hacerle venir a esta isla? Sin embargo, las bebidas eran buenas y no faltaba el hielo.

Mister Owen, a causa de un fastidioso retraso, no podía venir hasta mañana.

El mayordomo se ponía por entero a disposición de los invitados. ¿Deseaban subir a sus habitaciones…? La cena estaría servida a las ocho…

Vera siguió a la señora Rogers hacia el otro piso. La criada abrió una puerta al final del pasillo y la joven entró en un dormitorio espléndido con un gran ventanal que daba al mar y otro hacia el interior; no pudo por menos Vera Claythorne que lanzar una exclamación de asombro.

—Espero que no le falte nada, miss —le decía la señora Rogers.

Vera miró a su alrededor. Sus maletas deshechas ya y puesto todo en su sitio.

En una esquina de la habitación había una puerta que Vera supuso sería el cuarto de baño.

—Si desea algo más, miss, no tiene más que tocar el timbre.

—No tengo necesidad de nada, gracias.

Vera examinó a la mujer. Estaba tan pálida que parecía un fantasma. De tipo muy correcto, con los cabellos echados hacia atrás, y su traje negro, pero sus ojos no dejaban de mirar en todas direcciones. «Parece que tenga miedo de su sombra», se dijo Vera.

Y era cierto. La señora Rogers parecía presa de un pavor mortal.

La joven sintió un ligero estremecimiento. ¿De qué podía tener miedo esta mujer?

Amablemente dijo:

—Soy la nueva secretaria de la señora Owen, seguramente ya lo saben ustedes.

La señora Rogers respondió:

—No sé nada, miss. Sólo me han dado una lista de las personas que venían y la habitación que tenía que dar a cada uno.

—¿Mistress Owen no le ha hablado de mí? —preguntó Vera.

Los ojos de la señora Rogers parpadearon.

—No he visto todavía a mistress Owen; hace sólo dos días que estamos aquí.

«¡Qué gente más fantástica estos Owen!», pensó Vera y añadió en voz alta:

—¿El personal doméstico es numeroso?

—No somos más que mi marido y yo.

Vera frunció las cejas. Ocho invitados. Diez personas en la casa en total, comprendidos mister y mistress Owen, y ¡sólo un matrimonio para servir a toda esta gente!

La señora Rogers añadió:

—Soy una buena cocinera y Rogers se basta para hacer el trabajo de la casa. Naturalmente no esperábamos tantos invitados.

—¿Cómo se las arreglará usted para salir adelante?

—Tranquilícese, miss, ya me arreglaré. Si más tarde mister Owen organiza otras recepciones, sin duda tomará más personal para ayudarnos.

—Así lo espero —contestó Vera.

La señora Rogers se alejó, sin ruido, como si fuera una sombra.

Vera se dirigió hacia la ventana y se sentó en una banqueta. Estaba inquieta. Todo le parecía muy raro en esta casa. ¡La ausencia de los dueños, la espectral criada y los invitados! ¡Éstos sí que eran muy raros y extraños!

Vera pensó: «En verdad me hubiese gustado ver a mistress Owen y poder formar mi opinión».

Se levantó y se paseó por la habitación, vivamente agitada.

Un dormitorio con decorado ultramoderno; las paredes pintadas de un color claro, y el espejo estaba contorneado de luces. Sobre la chimenea sólo había un bloque de mármol blanco queriendo imitar un oso, muestra de la escultura moderna, y en el cual estaba encajado un reloj de péndulo. Encima, un cuadro de metal cromado con una hoja cuadrada de pergamino.

Una canción de cuna.

De pie, delante de la chimenea, Vera leyó las ingenuas estrofas aprendidas en su niñez.

Diez negritos se fueron a cenar.

Uno de ellos se asfixió y quedaron

Nueve.

Nueve negritos trasnocharon mucho.

Uno de ellos no se pudo despertar y quedaron

Ocho.

Ocho negritos viajaron por el Devon.

Uno de ellos se escapó y quedaron

Siete.

Siete negritos cortaron leña con un hacha.

Uno de ellos se cortó en dos y quedaron

Seis.

Seis negritos jugaron con una avispa.

A uno de ellos le picó y quedaron

Cinco.

Cinco negritos estudiaron derecho.

Uno de ellos se doctoró y quedaron

Cuatro.

Cuatro negritos fueron a nadar.

Uno de ellos se ahogó y quedaron

Tres.

Tres negritos se pasearon por el Zoológico.

Un oso les atacó y quedaron

Dos.

Dos negritos se sentaron a tomar el sol.

Uno de ellos se quemó y quedó nada más que

Uno.

Un negrito se encontraba solo.

Y se ahorcó y no quedó…

¡Ninguno!

Vera no pudo por menos que sonreírse. ¿No estaba en la isla del Negro?

Se asomó a la ventana para contemplar el mar. ¡Cuán grande era el océano! No se distinguía tierra alguna a todo lo largo que alcanzaba la vista.

Sólo una vasta extensión de ondulante agua azul bajo los rayos del sol poniente.

El mar… hoy tan sereno… a veces tan cruel… El mar que nos atrae a sus abismos… Ahogado… ahogado en el mar… ahogado… ahogado… ahogado… No quería acordarse. ¡No quería pensar en ello! ¡Todo esto pertenecía al pasado!

El doctor Armstrong desembarcó en la isla del Negro en el momento en que el sol desaparecía en el océano.

Había charlado durante el viaje con el hotelero, un hombre de la localidad, a fin de documentarse un poco acerca de los propietarios de la isla, pero Narracott no estaba bien informado o quizás estuviera poco dispuesto a charlar.

El doctor tuvo que contentarse con hablar del tiempo y de la pesca. El largo recorrido que hizo en auto lo había cansado, y los ojos hacíanle daño, pues todo el tiempo tuvo el sol de cara.

El mar y la calma le reponían de su lasitud. Le hubiese gustado tomarse unas largas vacaciones, pero no podía ofrecerse ese lujo. La cuestión económica era lo de menos, pero el cuidado de conservar la clientela estaba por encima de todo. Ahora que tenía una situación asegurada, debía trabajar sin descanso.

Pensaba: «Por esta noche trataré de no recordar que tengo que volver pronto a Londres y que existe Harley Street[4]».

La sola palabra isla tiene la virtud mágica de evocar en nuestro espíritu toda suerte de fantasías, pues al llegar se pierde el contacto con el mundo. ¡Una isla representa ella sola un mundo! ¡Un mundo de donde, a veces, no se vuelve jamás! «Por una sola vez voy a ensayar el dejar detrás de mí todos los cuidados cotidianos».

Y, sonriendo comenzó a elaborar proyectos para el porvenir.

Siempre sonriendo subió los peldaños tallados en las rocas.

En un butacón, en la terraza, estaba sentado un viejo cuyo aspecto le era vagamente familiar al doctor. ¿Dónde había visto esta cara de rana con ese cuello de tortuga, esa espalda y esos ojos maliciosos? ¡Ah, sí; era el viejo juez Wargrave! En una ocasión, Armstrong había informado en una audiencia en que estaba este magistrado. El viejo siempre parecía estar dormido, pero era listo como un zorro. Ejercía una gran influencia sobre el jurado: presentando los hechos a su gusto, había conseguido de esa forma increíbles veredictos. ¡En suma, era un juez feroz que enviaba a la horca al acusado con la mayor facilidad!

¡Vaya sitio más absurdo para encontrarle… en esta isla aislada del mundo!

El juez Wargrave se decía: «¿Armstrong? Me parece haberle visto informar como testigo.

Una persona estimable, pero muy prudente. Todos los médicos son unos asnos, y los de Harley Street son los peores».

Recordaba la reciente entrevista que había tenido con uno de ellos en esa misma calle.

Refunfuñó en voz alta:

—Las bebidas están en el vestíbulo.

—Voy a saludar a los dueños de la casa —indicó el doctor.

Wargrave cerró los ojos, lo que acentuó aún más su semejanza a un reptil.

—¡Imposible! —profirió.

—¿Por qué? —respondió Armstrong.

—No están ninguno de los dos. La situación es de lo más rara y no comprendo ni jota.

El doctor le miró largamente, y cuando creía al juez soñoliento, éste le preguntó:

—¿Conoce usted a Constance Culmington?

—No lo creo…

—No tiene importancia. Es una persona necia. Tiene una escritura ilegible. Me pregunto si no me habré equivocado de dirección.

El doctor, inclinando la cabeza en un saludo, siguió hacia la casa.

Wargrave pensó un momento en la alocada Constance Culmington; se parecía en eso a todas las hijas de Eva.

Su imaginación recayó entonces sobre las dos mujeres llegadas a la isla al mismo tiempo que él; la vieja pintada de labios y la joven. Ésta no le satisfacía sino a medias… ¡Ah!, pero ellas eran tres contando a la señora Rogers. Curiosa mujer siempre atormentada por el miedo, según parecía. Esta pareja de criados eran aceptables y daban la impresión de conocer bien su cometido.

En este momento preciso, Rogers apareció en la terraza y el juez preguntó:

—¿Sabe usted si se espera hoy aquí a lady Constance Culmington?

Rogers contestó:

—No, señor, no sé nada.

El juez enarcó las cejas y pensó: «Aquí hay algo raro».

Anthony Marston tomaba su baño con voluptuosidad.

Sus miembros, anquilosados por el largo viaje en auto, se normalizaban. Muy pocas ideas le atormentaban. Era un ser lleno de acción y sensaciones.

Pensaba. «Lo tomaremos con calma», y volvió a no pensar en nada. El agua caliente… su cuerpo fatigado… se afeitaría, tomaría un aperitivo… comería… ¿Y después?

Mister Blore se hacía el nudo de la corbata.

Este ejercicio no le gustaba.

¿Tenía buena presencia?

Podía pasar.

Nadie le había demostrado simpatía. Rara manera que tenían los demás de mirarse de reojo… como si supieran…

Él tenía que estar a la altura de las circunstancias.

A toda costa tenía que llevar a cabo la tarea que le habían encomendado.

Alzando los ojos vio la canción de cuna en el cuadro encima de la chimenea.

¡Buena idea habían tenido al ponerla allí…!

Pensó: «Me acuerdo haber estado aquí de pequeño. No hubiese creído nunca que volvería con un encargo tal… Afortunadamente no se sabe el porvenir».

El general MacArthur reflexionó: «Todo esto empieza a molestarme, no esperaba semejante recibimiento».

De buena gana hubiese inventado un pretexto para marcharse y enviarlo todo a paseo, pero la canoa automóvil había regresado al pueblo.

Al general le era, pues, forzoso quedarse en la isla.

El llamado Lombard le parecía un tipo extraño. Hubiera jurado que era falso como Judas.

Al primer golpe de batintín Philip Lombard salió de su habitación. Con pasos silenciosos y ágiles como los de una pantera, bajó la escalera. Tenía algo de felino. Su traza evocaba a una bestia feroz, pero simpática.

Se sonreía para sí.

¿Una semana?

¡Sí, aprovecharía esta semana!

En su dormitorio Emily Brent, vestida con un traje de seda negra, esperaba la hora de cenar leyendo su Biblia.

Repetía a media voz las palabras del texto.

«Los paganos están precipitados al abismo que ellos mismos habrán cavado; en el cepo que han ocultado se cogerán el pie. El señor se dará a conocer el día del Juicio Final. El pecador en sus propias redes caerá y será arrojado al infierno».

Se mordió los labios y cerró la Biblia.

Se levantó; prendió en su corpiño un broche de cuarzo y bajó a cenar.