Cosmos

V. Blues para un planeta rojo

Página 15 de 48

C

a

p

í

t

u

l

o

V

B

L

U

E

S

P

A

R

A

U

N

P

L

A

N

E

T

A

R

O

J

O

En los huertos de los dioses, contempla los canales…

Enuma Elish, Sumer, hacia 2500 a. de C.

Un hombre que opine como Copérnico, que esta Tierra nuestra es un planeta conducido alrededor del Sol y alumbrado por él como los demás, no podrá evitar que le asalte alguna vez la fantasía… de que el resto de los planetas tienen su propio vestido y su mobiliario, incluso unos habitantes, al igual que esta Tierra nuestra… Pero siempre podíamos concluir diciendo que no valía la pena examinar lo que la naturaleza se había complacido en hacer allí, ya que no había probabilidad alguna de llegar alguna vez al final del examen… Pero hace poco, estaba yo pensando bastante seriamente sobre este tema (y no es que me considere un observador más fino que aquellos grandes hombres [del pasado], sino que he tenido la suerte de vivir después que la mayoría de ellos), cuando pensé que este examen no era tan impracticable ni el camino tan lleno de dificultades, sino que dejaba un margen muy bueno para posibles conjeturas.

CHRISTIAAN HUYGENS, Nuevas conjeturas referentes

a los mundos planetarios, sus habitantes

y sus producciones, hacia 1690.

Llegará un tiempo en que los hombres serán capaces de ampliar su mirada… y podrán ver los planetas como nuestra propia Tierra.

CHRISTOPHER WREN, Discurso inaugural,

Gresham College, 1657.

HACE MUCHOS AÑOS, según reza la historia, un célebre editor de periódicos envió un telegrama a un astrónomo destacado:

Telegrafíe inmediatamente quinientas palabras sobre posible existencia vida en Marte. El astrónomo respondió obedientemente:

Lo ignoramos, lo ignoramos, lo ignoramos… 250 veces. Pero a pesar de esta confesión de desconocimiento, declarada con obstinada insistencia por un experto, nadie prestó ninguna atención, y desde entonces hasta ahora, se han escuchado opiniones autorizadas de personas que piensan haber deducido la existencia de vida en Marte, y de personas que consideran haber eliminado esta posibilidad. Algunos desean fervorosamente que haya vida en Marte, otros con la misma fuerza desean que no haya vida en Marte. En ambos bandos ha habido excesos. Estas fuertes pasiones han desgastado en cierto modo la tolerancia hacia la ambigüedad, que es esencial en la ciencia. Parece haber mucha gente que lo único que quiere es obtener una respuesta, cualquier respuesta, y que por eso evita el problema de contar con dos posibilidades simultáneas que se excluyen mutuamente. Algunos científicos creyeron que Marte estaba habitado basándose en lo que luego resultaron ser pruebas poco consistentes. Otros concluyeron que el planeta carecía de vida al fracasar o dar un resultado ambiguo la búsqueda de alguna manifestación particular de vida. Los azules del blues han sonado más de una vez para el planeta rojo.

¿Por qué marcianos? ¿Por qué tantas especulaciones vehementes y tantas fantasías desbocadas sobre los marcianos, y no por ejemplo, sobre los saturnianos o plutonianos? Pues porque Marte parece, a primera vista, muy semejante a la Tierra. Es el planeta más próximo con una superficie visible. Hay casquetes polares de hielo, blancas nubes a la deriva, furiosas tormentas de arena, rasgos que cambian estacionalmente en su superficie roja, incluso un día de veinticuatro horas. Es tentador considerarlo un mundo habitado. Marte se ha convertido en una especie de escenario mítico sobre el cual proyectamos nuestras esperanzas y nuestros temores terrenales. Pero las predisposiciones psicológicas en pro y en contra no deben engañamos. Lo importante son las pruebas y las pruebas todavía faltan. El Marte real es un mundo de maravillas. Sus perspectivas futuras nos intrigan más que el conocimiento de su pasado. En nuestra época hemos escudriñado las arenas de Marte, hemos afirmado allí una presencia, hemos dado satisfacción a un siglo de sueños.

Nadie hubiese creído en los últimos años del siglo diecinueve que este mundo estaba siendo observado intensa y atentamente por inteligencias mayores que la del hombre y sin embargo tan mortales como él, que mientras los hombres se ocupaban de sus asuntos estaban siendo escudriñados y estudiados, quizás con el mismo detenimiento con que un hombre examina en su microscopio los seres efímeros que pululan y se multiplican en una gota de agua. Los hombres, con una complacencia infinita, se movían ajetreados por este globo en pos de sus insignificantes negocios, tranquilos y seguros de dominar la materia. Es posible que los infusorios bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie se detuvo un momento a considerar los mundos más antiguos del espacio como fuentes de peligro para el hombre, o si alguien pensó en ellos se limitó a juzgar imposible o improbable la idea de que hubiese vida en ellos. Resulta curioso recordar ahora algunos de los hábitos mentales de aquellos días ya pasados. Los hombres terrestres imaginaban, como mucho, que podría haber otros hombres en Marte, quizás inferiores a ellos y dispuestos a aceptar una empresa misionera. Sin embargo, a través de los abismos del espacio, unas mentes que son a las nuestras lo que estas son a las bestias perecederas, intelectos amplios, fríos y carentes de compasión, contemplaban con ojos envidiosos esta Tierra, y trazaban de modo lento y seguro sus planes contra nosotros.

Percival Lowell a la edad de cincuenta y nueve años, en Flagstaff. (Fotografía del observatorio Lowell).

Estas primeras líneas de la obra clásica de ciencia ficción La guerra de los mundos de H. G. Wells, escrita en 1897, todavía hoy conservan su obsesivo poder.[27] Durante toda nuestra historia ha existido el temor o la esperanza de que hubiese vida más allá de la Tierra. En los últimos cien años esta premonición se ha enfocado en un punto de luz rojo y brillante del cielo nocturno. Tres años antes de que se publicara La guerra de los mundos, un bostoniano llamado Percival Lowell fundó un importante observatorio de donde salieron las más elaboradas declaraciones a favor de la existencia de vida en Marte. Lowell se interesó de joven por la astronomía, marchó a Harvard, consiguió un puesto semioficial de diplomático en Corea, y se dedicó en general a las actividades típicas de la gente rica. Antes de morir, en 1916, había realizado importantes contribuciones a nuestro conocimiento de la naturaleza y evolución de los planetas, a la deducción de la expansión del universo y al descubrimiento del planeta Plutón, en el que intervino y que le debe su nombre. Las primeras dos letras del nombre Plutón son las iniciales de Percival Lowell. Su símbolo es PL, un monograma planetario.

Un mapa de Marte, basado en el de Schiaparelli, dibujado por Brown. Las líneas rectas y curvas son los «canales». Schiaparelli puso nombre a muchos rasgos y lugares según referencias clásicas y míticas, y sentó las bases de la nomenclatura moderna de Marte, incluyendo Crise y Utopía, puntos de aterrizaje de los

Viking 1 y

2.

Pero el amor constante de Lowell fue el planeta Marte. La declaración que en 1877 hizo un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, afirmando la existencia de

canali en Marte le conmovió profundamente. Schiaparelli había informado durante una aproximación máxima de Marte a la Tierra sobre la presencia de una intrincada red de líneas rectas, sencillas y dobles, que cruzaban las zonas brillantes del planeta.

Canali significa en italiano canales o surcos, y su trasposición al inglés implicaba la mano del hombre. Una martemanía se apoderó de Europa y de América, y Lowell fue arrastrado por ella.

Lowell sentado ante el telescopio refractor de 24 pulgadas de su observatorio, en 1900. (Fotografía del observatorio Lowell).

En 1892 Schiaparelli anunció, cuando su vista ya fallaba, que renunciaba a la observación de Marte. Lowell decidió continuar el trabajo. Quería un lugar de observación de primera categoría, no perturbado por nubes o luces ciudadanas y caracterizado por una buena «visión», término que los astrónomos aplican a una atmósfera estática a través de la cual queda minimizado el temblor de una imagen astronómica en el telescopio. La mala visión se debe a turbulencias de pequeña escala en la atmósfera situada encima del telescopio y es la causa del centelleo de las estrellas. Lowell construyó su observatorio lejos de casa, en Mars Hill de Flagstaff, Arizona.[28] Dibujó los rasgos de la superficie de Marte, especialmente los canales que lo hipnotizaban. Las observaciones de este tipo no son fáciles. Uno se pasa largas horas en el telescopio aguantando el frío del alba. Con frecuencia la visión es pobre y la imagen de Marte se hace borrosa y distorsionada. Entonces uno debe ignorar lo que ha visto. En ocasiones la imagen se estabiliza y los rasgos del planeta destellan momentáneamente, maravillosamente. Hay que recordar entonces lo que se ha tenido la fortuna de ver y hay que anotarlo cuidadosamente en un papel. Hay que dejar de lado las ideas preconcebidas y dejar constancia con una mente abierta de las maravillas de Marte.

Uno de los globos de Marte preparados por Lowell, donde aparecen canales prominentes con sus nombres. (Cedida por el observatorio Lowell).

Los cuadernos de Percival Lowell están llenos de lo que creía ver: zonas brillantes y oscuras, un indicio de casquete polar, y canales, un planeta engalanado con canales; Lowell creía que estaba viendo una red, extendida por todo el globo, de grandes acequias de riego que conducían agua desde los casquetes polares en fusión a los sedientos habitantes de las ciudades ecuatoriales. Imaginaba el planeta habitado por una raza más antigua y más sabia, quizás muy diferente de la nuestra. Creía que los cambios estacionales de las zonas oscuras se debían al desarrollo y marchitamiento de la vegetación. Creía que Marte era muy parecido a la Tierra. Total, creía demasiadas cosas.

Lowell evocaba un Marte antiguo, árido, marchito, un mundo desierto. Pero continuaba pareciéndose a un desierto de la Tierra. El Marte de Lowell tenía muchos rasgos en común con el suroeste de los Estados Unidos, donde estaba situado el observatorio de Lowell. Imaginaba las temperaturas marcianas algo frías, pero tan soportables como las del «Sur de Inglaterra». El aire estaba enrarecido, pero había suficiente oxígeno para hacerlo respirable. El agua era escasa pero la elegante red de canales conducía el líquido portador de vida a todo el planeta.

Ahora sabemos que el reto contemporáneo más serio a las ideas de Lowell tuvo un origen inverosímil. Alfred Russell Wallace, codescubridor de la evolución por selección natural, recibió en 1907 el encargo de comentar uno de los libros de Lowell. Wallace había sido ingeniero en su juventud, y aunque se mostraba algo crédulo en cuestiones de percepción extrasensorial, se mostró admirablemente escéptico en cuanto a la habitabilidad de Marte. Wallace demostró que Lowell se había equivocado al calcular las temperaturas medias de Marte; no eran tan suaves como las temperaturas del Sur de Inglaterra sino que, en todas partes y con poquísimas excepciones, eran inferiores al punto de congelación del agua. Tenía que haber un permafrost, una subsuperficie perpetuamente congelada. El aire era mucho más enrarecido que lo que Lowell había calculado. Los cráteres debían de ser tan abundantes como en la Luna. Y en cuanto al agua de los canales:

Cualquier intento de transportar este escaso excedente [de agua] por medio de canales de gravedad hasta el ecuador y el hemisferio opuesto, a través de regiones desérticas terribles y expuesta a cielos tan despejados como los que describe el señor Lowell, tendría que ser obra de un equipo de locos y no de seres inteligentes. Puede afirmarse con seguridad que ni una gota de agua escaparía a la evaporación o a la filtración a menos de cien millas de su lugar de procedencia.

Este análisis físico devastador y en gran parte correcto fue escrito por Wallace a los ochenta y cuatro años. Su conclusión fue que en Marte la vida, es decir, la existencia de ingenieros civiles interesados en hidráulica era imposible. No dijo nada sobre los microorganismos.

Dibujo de Marte realizado en Francia por E. M. Antoniadi, en 1900. Aparecen en él el casquete polar y la neblina del limbo, pero en condiciones excelentes de observación prácticamente no podían distinguirse canales.

A pesar de la crítica de Wallace, a pesar de que otros astrónomos con telescopios y lugares de observación tan buenos como los de Lowell no pudieran encontrar señal alguna de los fabulados canales, la idea que Lowell tenía de Marte tuvo gran aceptación popular. Tenía una cualidad mítica tan vieja como el Génesis. Parte de su atractivo venía de que el siglo diecinueve fue una época de maravillas de la ingeniería, incluyendo la construcción de enormes canales: el canal de Suez, acabado en 1869; el canal de Corinto, en 1893; el canal de Panamá, 1914; y más cercanas a nosotros, las esclusas del Gran Lago, los canales para barcazas del norte del Estado de Nueva York, y los canales de riego del Sureste de los Estados Unidos. Si los americanos y los europeos podían realizar tales hazañas, ¿por qué no los marcianos? ¿No podía llevar a cabo esfuerzos superiores una especie más antigua y más sabia, capaz de enfrentarse valientemente con la desecación cada vez mayor del planeta rojo?

Nosotros hemos enviado satélites de reconocimiento en órbita alrededor de Marte. Hemos cartografiado el planeta entero. Hemos hecho aterrizar en su superficie dos laboratorios automáticos. Puede decirse que, desde los días de Lowell, los misterios han aumentado en Marte. Sin embargo, después de estudiar fotografías mucho más detalladas de Marte que cualquier imagen que Lowell pudiera haber vislumbrado nunca, no hemos hallado un solo afluente de la pretendida red de canales, ni una sola esclusa. Lowell y Schiaparelli y otros realizaron sus observaciones visuales en condiciones de visibilidad dificultosa, y se equivocaron quizás en parte por una predisposición a creer en la existencia de vida en Marte. Los cuadernos de observación de Percival Lowell reflejan un esfuerzo continuado en el telescopio durante muchos años. Lowell se muestra enterado del escepticismo expresado por otros astrónomos sobre la realidad de los canales. En los cuadernos aparece un hombre convencido de que ha hecho un importante descubrimiento y dolido de que otros no hayan comprendido todavía su importancia. En su cuaderno de 1905, por ejemplo, hay un apunte del 21 de enero: Aparecen canales dobles en destellos, convenciendo de su realidad. Al leer los cuadernos de Lowell tengo la inequívoca sensación de que realmente estaba viendo algo. Pero ¿qué?

Cuando Paul Fox, de Cornell, y yo comparamos los mapas de Lowell sobre Marte con las imágenes orbitales del

Mariner 9 —que en ocasiones tenían una resolución mil veces superior a la del telescopio refractor de veinticuatro pulgadas de Lowell, situado en la Tierra—, no encontramos prácticamente ninguna correlación. Había que excluir que el ojo de Lowell hubiera conectado entre sí pequeños detalles inconexos de la superficie de Marte formando ilusorias líneas rectas. En la posición de la mayoría de sus canales no había manchas oscuras ni cadenas de cráteres. Allí no había rasgos en absoluto. Entonces, ¿cómo podía él haber dibujado los mismos rasgos año tras año? ¿Cómo pudieron otros astrónomos algunos de los cuales dijeron no haber examinado con detalle los mapas de Lowell hasta después de sus propias observaciones dibujar los mismos canales? Uno de los grandes hallazgos de la misión del

Mariner 9 a Marte fue que hay rayas y manchas, variables con el tiempo, en la superficie de Marte muchos relacionados con las murallas de los cráteres de impacto que cambian según las estaciones. Se deben al polvo arrastrado por el aire y sus formas varían de acuerdo con los vientos estacionales. Pero las rayas no tienen la índole de los canales, no ocupan la posición de los canales, y ninguno de ellos tiene individualmente el tamaño suficiente para ser visto de entrada desde la Tierra. Es inverosímil que en las primeras décadas de este siglo hubiera en Marte rasgos reales, parecidos a los canales de Lowell, que hubieran desaparecido sin dejar rastro al ser ya factibles las investigaciones de cerca con naves espaciales.

Parece que los canales de Marte se deben a un funcionamiento defectuoso de la combinación humana mano/ojo/cerebro en condiciones difíciles de visión (por lo menos de la combinación de algunos hombres, porque muchos astrónomos observando con instrumentos de igual calidad en la época de Lowell y después, afirmaron que no había canales). Pero difícilmente puede ser esta explicación completa, y yo tengo la sospecha insistente de que algún aspecto esencial del problema de los canales marcianos está aún por descubrir. Lowell siempre dijo que la regularidad de los canales era un signo inequívoco de su origen inteligente. Y no se equivocaba. Sólo falta saber en qué lado del telescopio estaba la inteligencia.

Los marcianos de Lowell, que eran benignos y esperanzadores, incluso algo parecidos a dioses, eran muy diferentes a la maligna amenaza expuesta por Wells y Welles en La guerra de los mundos. Los dos tipos de ideas pasaron a la imaginación pública a través de los suplementos dominicales y de la ciencia ficción. Yo recuerdo haber leído de niño, fascinado y emocionado, las novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs. Viajé con John Carter, caballero aventurero de Virginia, hasta Barsoom, el nombre que daban a Marte sus habitantes. Seguí a manadas de bestias de carga con ocho patas, los thoat. Y conseguí la mano de la bella Dejah Thoris, princesa de Helium. Me hice amigo de un luchador verde de cuatro metros, llamado Tars Tarkas. Me paseé por las ciudades en aguja y por las abovedadas estaciones de Barsoom, y a lo largo de las verdes veredas de los canales de Nylosirtis y Nephentes.

¿Era posible de hecho y no en la fantasía aventurarse realmente con John Carter en el reino de Helium del planeta Marte? ¿Podríamos aventuramos y salir al exterior una tarde de verano, con nuestro camino iluminado por las dos rápidas lunas de Barsoom, viviendo un viaje de altas emociones científicas? Todas las conclusiones de Lowell sobre Marte, incluyendo la existencia de los Tabulados canales, resultaron ser inconsistentes; pero su descripción del planeta tuvo por lo menos esta virtud: logró que generaciones de niños de ocho años, la mía entre ellas, consideraran la exploración de los planetas como una posibilidad real, se preguntaran si nosotros mismos podríamos volar algún día hasta Marte. John Carter consiguió llegar allí simplemente al situarse de pie en un campo extendiendo sus manos y deseándolo. Recuerdo haberme pasado, de niño, bastantes horas con los brazos resueltamente extendidos en un campo solitario implorando a lo que creía que era Marte, para que me trasladara hasta allí. Nunca dio resultado. Tenía que haber otros sistemas.

Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (1857-1935), pionero ruso de los cohetes y del espacio. Era profesor de una escuela de provincias, sordo y en gran parte autodidacta, que realizó contribuciones básicas a la astronáutica. Imaginó una época en la que los hombres serían capaces de remodelar el medio ambiente de otros mundos, y en 1896 escribió sobre la comunicación con inteligencias extraterrestres. En 1903 describió con todo detalle un cohete de varias fases y de combustible líquido que podría transportar personas más allá de la atmósfera de la Titán. (Cedida por Sovfoto).

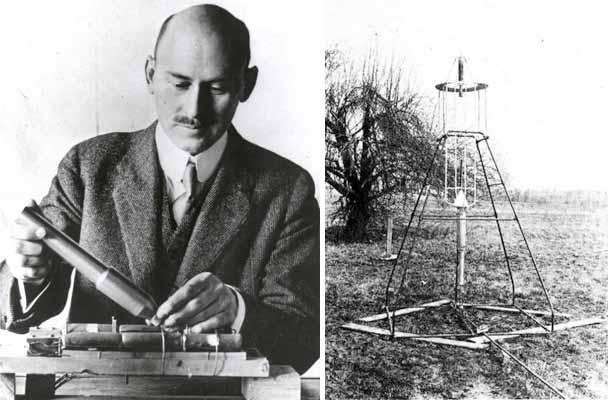

Robert Hutchings Goddard (1882-1954) a los once años. Cinco años después, la lectura por entregas de la obra de Wells La guerra de los mundos despertó su imaginación. Al año siguiente, antes de que nadie hubiese volado en un aeroplano o escuchado un aparato de radio, él, subido en un cerezo, ideó un aparato capaz de llegar a Marte. Dedicó el resto de su vida a construirlo. (Cedida por la Biblioteca Goddard, Universidad Clark).

(Izquierda) Goddard a los treinta y cinco años, ajustando a un banco de pruebas una cámara de combustión en acero de un pequeño cohete de carburante sólido. (Derecha) El primer cohete de combustible líquido que llegó a volar. Lanzado por Robert Goddard el 16 de marzo de 1926, desde la granja de su tía Effie en Auburn, Massachusetts, su vuelo duró dos segundos y medio. (Imágenes cedidas por la Biblioteca Goddard, Universidad Clark).

Un cohete posterior de varias fases y combustible líquido, descendiente directo de los primeros intentos de Goddard. El

Apolo 11, pilotado por Neil Armstrong, despegó el 16 de julio de 1969 de Cabo Cañaveral, Florida, para un vuelo de tres días a la Luna. (Cedida por la NASA).

Las máquinas, al igual que los organismos, también tienen su evolución. El cohete empezó en China, como la pólvora que lo impulsó primeramente, y allí se utilizó para cometidos ceremoniales y estéticos. Fue importado a Europa hacia el siglo catorce, donde se aplicó a la guerra; a finales del siglo diecinueve, el ruso Konstantin Tsiolkovsky, un profesor de escuela, lo propuso como medio para trasladarse a los planetas, y el científico americano Robert Goddard lo desarrolló seriamente por primera vez para el vuelo a gran altitud. El cohete militar alemán V-2 de la segunda guerra mundial empleaba prácticamente todas las innovaciones de Goddard y culminó en 1948 con el lanzamiento de la combinación de dos fases V-2/WAC Corporal a la altura entonces sin precedentes de 400 kilómetros. En los años cincuenta, los adelantos de ingeniería protagonizados por Sergei Korolov en la Unión Soviética y por Werner von Braun en los Estados Unidos, utilizados como sistemas para el envío de armas de destrucción masiva, condujeron a los primeros satélites artificiales. El ritmo del progreso ha continuado activo: vuelos orbitales tripulados; hombres en órbita y luego aterrizando en la Luna; y naves espaciales sin tripulación lanzadas hacia el exterior para atravesar el sistema solar. Muchas otras naciones han enviado ya naves espaciales, incluyendo a Inglaterra, Francia, Canadá, Japón y China, la sociedad que inventó en primer lugar el cohete.

Había entre las primeras aplicaciones del cohete espacial, imaginadas con placer por Tsiolkovsky y Goddard (quien de joven había leído a Wells y se había sentido estimulado por las lecturas de Percival Lowell) una estación científica orbital para estudiar la Tierra desde una gran altura, y una sonda para detectar vida en Marte. Estos dos sueños han sido ahora realizados.

Imagine que usted es un visitante de otro planeta muy extraño y que se acerca a la Tierra sin ideas preconcebidas. Su visión del planeta mejora a medida que se va acercando y que van destacando los detalles cada vez más finos. ¿Es un planeta habitado? ¿En qué momento puede decidirlo? Si hay seres inteligentes es posible que hayan creado estructuras de ingeniería con elementos de gran contraste en una escala de pocos kilómetros, estructuras que podremos detectar cuando nuestros sistemas ópticos y la distancia desde la tierra proporcionen una resolución de kilómetros. Sin embargo, a este nivel de detallismo la Tierra parece terriblemente estéril. No hay señales de vida, ni inteligente ni de otro tipo, en lugares que nosotros llamamos Washington, Nueva York, Moscú, Londres, París, Berlín, Tokio y Pekín. Si hay seres inteligentes en la Tierra no han modificado demasiado el paisaje transformándolo en estructuras geométricas regulares de resolución kilométrico.

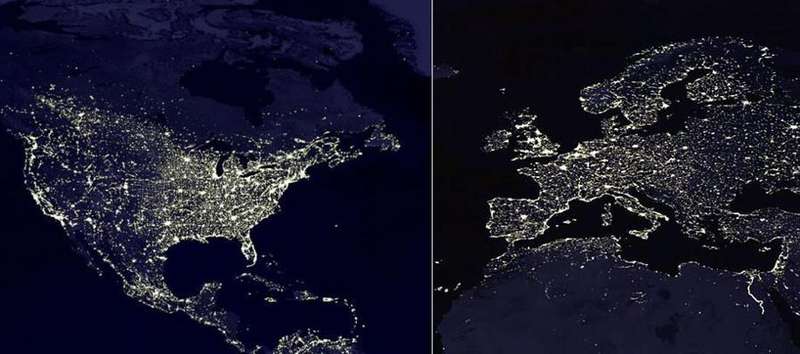

Pero cuando mejoramos diez veces la resolución, cuando empezamos a ver detalles de sólo cien metros de longitud, la situación cambia. Muchos lugares de la Tierra parecen cristalizar de repente, revelando una estructura intrincada de cuadrados y rectángulos, de líneas rectas y círculos. Se trata de obras de ingeniería hechas por seres inteligentes: carreteras, autopistas, canales, tierras de labranza, calles urbanas; una estructura que revela las dos pasiones humanas por la geometría euclidiana y por la territorialidad. A esta escala puede distinguirse la presencia de vida inteligente en Boston, en Washington y en Nueva York. Y con una resolución de diez metros, el nivel de remodelación a que ha sido sometido el paisaje aparece ya con toda claridad. Los hombres han trabajado muchísimo. Estas fotos se tomaron con luz diurna. Pero en el crepúsculo o durante la noche hay otras cosas visibles: los fuegos de pozos petrolíferos en Libia y en el golfo Pérsico; la iluminación del fondo marino por las flotas pesqueras japonesas de calamares; las luces brillantes de las grandes ciudades. Y si con luz de día perfeccionamos nuestra resolución para poder distinguir objetos de un metro de longitud, empezaremos a detectar organismos individuales: ballenas, vacas, flamencos, personas.

Fotografiás mostrando Norteamérica y Europa en la noche desde el espacio (NASA).

La vida inteligente en la Tierra se manifiesta primeramente a través de la regularidad geométrica de sus construcciones. Si la red de canales de Lowell realmente existiese, la conclusión de que Marte está habitado por seres inteligentes resultaría igualmente convincente. Del mismo modo, para poder detectar fotográficamente la vida en Marte, incluso desde una órbita alrededor de Marte, debería haberse llevado a cabo una remodelación importante de su superficie. Las civilizaciones técnicas, constructoras de canales, podrían detectarse fácilmente. Pero si exceptuamos uno o dos rasgos enigmáticos, en la exquisita profundidad de detalles de la superficie marciana, descubiertos por las naves espaciales no tripuladas, no aparece nada de este tipo. Sin embargo, hay muchas más posibilidades, existencia de grandes plantas y animales, de microorganismos, de formas extinguidas, o bien de un planeta que ahora está y estuvo siempre privado de vida. Marte está más lejos del Sol que la Tierra, y sus temperaturas son considerablemente más bajas. Su aire está enrarecido y contiene principalmente dióxido de carbono, aunque haya también algo de nitrógeno molecular, de argón y cantidades muy pequeñas de vapor de agua, oxígeno y ozono. Es imposible que haya hoy en día masas al aire libre de agua líquida, porque la presión atmosférica de Marte es demasiado baja para impedir que el agua, incluso fría, entre rápidamente en ebullición. Puede haber diminutas cantidades de agua líquida en poros y capilaridades del suelo. La cantidad de oxígeno es demasiado pequeña para que un ser humano pueda respirar. El contenido de ozono es tan poco que la radiación germicida ultravioleta del Sol choca sin impedimentos con la superficie marciana. ¿Podría sobrevivir un organismo en un ambiente de este tipo?