Breve historia de Roma

Capítulo 6. Señora del Mare Nostrum

Página 9 de 26

6 Señora del Mare Nostrum

CARTAGO: UNA NUEVA AMENAZA PARA ROMA

Dejando a un lado los orígenes míticos que la relacionan con la reina Dido, enamorada de Eneas, Cartago fue fundada como la factoría comercial más importante del Mediterráneo occidental por la ciudad fenicia de Tiro a fines del siglo IX a. C. Esta población, situada en las inmediaciones de la actual Túnez, iba a representar en el siglo III a. C. uno de los mayores peligros a los que Roma debía hacer frente. Cartago logró convertirse en una gran potencia con un vasto imperio que se extendía por Baleares, Cerdeña, gran parte de Sicilia y el sur de la península ibérica, gracias a su posición geoestratégica inmejorable, a su puerto, a su flota de guerra permanente y a su ejército profesional.

Desde el siglo VII a. C., cartagineses, griegos y etruscos entraron en una dinámica de disputas políticas y comerciales motivada por el dominio del Mediterráneo. Esta situación condujo al entendimiento entre cartagineses y etruscos frente a los griegos ya señalada.

Con el declive etrusco, Cartago necesitaba un nuevo aliado que pudiese contrarrestar el poder de la colonia griega de Siracusa en el Mediterráneo occidental. Este nuevo aliado no sería sino Roma, pues la amenaza siracusana afectaba a los intereses romanos en el Lacio y Campania. De este modo, Cartago y Roma firmaron sucesivos tratados en los años 509, 348 y 343 a. C., con los que la primera mantenía bajo su control su zona marítima a cambio de reconocer los propósitos de la segunda sobre el Lacio.

A pesar del ya mencionado acuerdo del año 279 entre Cartago y Roma para derrotar a Pirro en el 275, ambas ciudades entraron entonces en inmediata vecindad y, con ello, en un posible choque de intereses que, de hecho, comenzaría en el año 264 antes de Cristo.

LA PRIMERA GUERRA PÚNICA (264-241 A. C.)

Los autores antiguos nos han legado múltiples versiones sobre las causas que provocaron el primer gran enfrentamiento entre Roma y Cartago que, en numerosas ocasiones, no son más que justificaciones de la actuación romana. Además, hay que partir del hecho de que no se han conservado los textos de los historiadores filocartagineses, por lo que los documentos que manejamos sobre la Primera Guerra Púnica van a ofrecer siempre una postura filorromana.

En el año 286 a. C. una banda de mamertinos, mercenarios itálicos procedentes de Campania, se adueñó de la ciudad de Messana (Mesina), y desde allí continuó con su actividad guerrera por las regiones colindantes. La ciudad más afectada fue Siracusa, que bajo la dirección del tirano Hierón II logró vencerlos en el 269 en el río Longano, en la llanura de Mylae (Milazzo, en la provincia de Mesina), poniendo fin a sus incursiones. Ante la amenaza de un ataque a su ciudad, los campanos recurrieron a Cartago para que colocase guarniciones en Messana. No obstante, o bien las tropas cartaginesas llevaron su protección tan lejos que los mamertinos buscaron quien les librase de ella, o fue la propia Roma la que, con pretensiones en Sicilia, encontró en Messana la oportunidad para poder intervenir. Tras la debida deliberación en el Senado, Roma decidió el envío de tropas que ocuparon Messana en el 264. Así, los motivos del conflicto entre Roma y Cartago hay que buscarlos en la coincidencia de intereses en una zona dotada de fértiles suelos y con una posición geoestratégica clave en el Mediterráneo.

Cartago y Siracusa olvidaron sus antiguas enemistades sellando una alianza contra Roma. Los ejércitos cartagineses y siracusanos atacaron entonces a Messana, si bien el cónsul Apio Claudio logró evitar el desastre en la ciudad.

En el 263 los dos cónsules de Roma obligaron a Hierón a aceptar la paz. Con ello, Cartago y Roma quedaron frente a frente. Dada esta nueva situación, Roma tomó la iniciativa asediando Agrigento, el cuartel general cartaginés, que se entregó al año siguiente. A continuación, la habilidad táctica de la flota romana dirigida por el cónsul Cayo Duilio permitió a Roma conseguir la primera victoria naval sobre Cartago en las aguas de Mylae.

Tras la victoria de Mylae, Roma optó por trasladar el conflicto a las costas norteafricanas. De este modo, el cónsul Marco Atilio Régulo, quien para entonces contaba con más de quince mil hombres a sus órdenes, llegó a apoderarse de la ciudad de Túnez. Esta derrota llevó a Cartago a iniciar las conversaciones de paz con Roma, pero la intransigencia mostrada por el cónsul hizo imposibles tales negociaciones. Fue por ello por lo que el reforzado Ejército cartaginés aniquiló a los efectivos de Régulo en la llanura del río Bagradas en el 255.

Durante la Primera Guerra Púnica, Roma construyó con la ayuda de ingenieros griegos ciento veinte navíos dotados de un nuevo artilugio: un gran gancho que se lanzaba contra la nave rival y la dejaba inmovilizada; con esta operación, la lucha en el mar se convertía en una contienda en tierra en la que los legionarios romanos mostraban una efectividad mayor que la de los soldados cartagineses. En la imagen, detalle de una nave de guerra romana.

El desgaste sufrido por Roma en lo que parecía una interminable guerra de posiciones la empujó a participar en una decisiva batalla naval. Bajo la dirección del cónsul Cayo Lutacio Catulo, doscientas naves se enfrentaron al Ejército cartaginés en el archipiélago de las égates, formado por cinco islas situadas al noroeste de Sicilia. La decisiva victoria romana llevó a Cartago a solicitar la paz, cuyas condiciones significaron el desalojo definitivo de Sicilia y de las islas contiguas, la prohibición de hacer la guerra a los aliados de Roma, la devolución de los prisioneros sin rescate y el pago de una indemnización de tres mil doscientos talentos de plata.

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

La paz firmada con Cartago hizo posible que Sicilia entrase a formar parte de las posesiones romanas como territorio sometido por derecho de conquista. La grave crisis económica por la que atravesaba Cartago hacía imposible el pago de las indemnizaciones de guerra y de los sueldos de aquellos mercenarios a los que había recurrido durante el conflicto. Tras la evacuación de Sicilia, los mercenarios se concentraron en la metrópoli púnica, donde el descontento derivó en una sangrienta insurrección a la que se unieron las guarniciones destacadas en Cerdeña. No obstante, Cartago logró reunir en territorio africano las fuerzas suficientes como para poder contrarrestar a los sardos insurrectos, que acabaron por pedir auxilio a Roma, la cual decidió enviar tropas haciéndose cargo de la isla en el 237 a. C. Sin embargo, la renuncia cartaginesa no significó para Roma la inmediata anexión de Cerdeña y de Córcega, sino que estas fueron conquistadas en el 231 tras varios años de conflicto contra los indígenas. Tras su toma, en el 227, Roma determinó convertir a todos estos territorios en provincia, es decir, en un territorio de jurisdicción permanente bajo el mando de un magistrado con imperium.

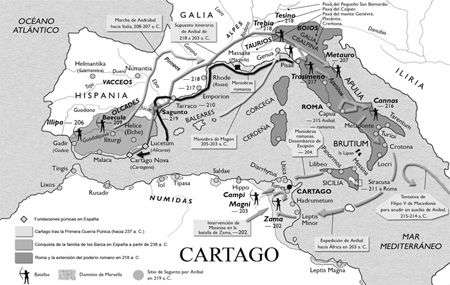

El objetivo de la Primera Guerra Púnica (264-241 a. C.) consistió en la conquista de Sicilia, en manos de Cartago. Inicialmente, Roma obtuvo varias victorias en el mar, pero debió de hacer frente a la derrota en áfrica y a la defensa de Sicilia por Amílcar Barca. La victoria de las islas égates permitió a Roma imponer un tratado a Cartago por el que esta última perdía Sicilia, Córcega y Cerdeña.

Por otro lado, desde mediados del siglo III a. C., a lo largo de la costa iliria se formó bajo la dirección del rey Agón, y posteriormente de su viuda Teuta, un nuevo Estado que hizo de la piratería su principal fuente de ingresos. En el 228, durante la conocida como Primera Guerra Iliria, el Ejército romano forzó a Teuta a renunciar a cualquier acción al sur de Lissos (Lezha, en lo que hoy es Albania). Poco después Demetrio, dinasta de la isla de Faros, se hizo con el control del reino ilirio. En el 221, una fuerza del Ejército romano obligó a Demetrio a buscar refugio en Macedonia. Roma conquistó Faros y restauró el protectorado sobre las ciudades griegas establecido en la guerra anterior.

Así, completaría el control de toda la península itálica con el sometimiento del norte, región que poblaban las tribus galas de boyos, ínsubres, lingones y taurinos, que no serían derrotadas hasta los años 225-222. Controlada esta zona, para fortalecer su posición en la vecina Galia Transpadana, Roma fundó en el 219 las colonias de Cremona, Módena y Placentia (Piazenza).

LA SEGUNDA GUERRA PÚNICA (218-201 A. C.)

Con objeto de superar la crisis de los mercenarios y las pérdidas de Cerdeña y Córcega, el general cartaginés Amílcar Barca proyectó la expansión por territorios que, como la península ibérica, se encontraban al margen de las prohibiciones impuestas por Roma. Así pues, en el 237 Barca extendía su poderío por el valle del Guadalquivir y la región minera de Sierra Morena, zonas con abundantes recursos naturales, muriendo en el 229 en un combate contra las tribus del interior del levante peninsular.

Los cartagineses desarrollaron en el sur de la península ibérica una lograda industria minera que despertó las inquietudes de Roma. En la imagen, anverso de una moneda cartaginesa en la que se representa a Aníbal Barca.

A la muerte de Amílcar Barca el Ejército cartaginés aclamó como nuevo general a su yerno Asdrúbal. Con medios diplomáticos el nuevo general cartaginés se ganó la voluntad de los reyezuelos indígenas y asentó las bases de la organización cartaginesa en la península ibérica con la fundación de Cartago Nova, actual Cartagena, como nuevo centro político administrativo cartaginés.

La fundación de Cartago Nova acrecentó sobremanera las inquietudes de Roma, que veía con recelo el renacimiento cartaginés. Por tal motivo, en el 226 envió una embajada para acordar con Asdrúbal una nueva demarcación que limitase la expansión cartaginesa en la península ibérica. Se llegó así al conocido como tratado del Ebro, un acuerdo de dudosa legalidad por el que los cartagineses se comprometían a no atravesar en armas la línea de este río —hoy en día se discute si bajo esa denominación se aludía al Ebro o al Júcar—, que delimitaba entonces dos áreas de influencia: la grecorromana al norte y la cartaginesa al sur.

Tras el fallecimiento de Asdrúbal en el 221, el mando del Ejército cartaginés en la península ibérica fue asumido por Aníbal, hijo de Amílcar. Dos años después de llegar al poder, Aníbal tomó la decisión de asediar Sagunto, ciudad aliada de Roma y situada al sur del Ebro, que se rindió tras ocho meses de dura resistencia. Tras la caída de Sagunto, el Senado de Roma, que experimentó el fortalecimiento de su papel rector, solicitó la entrega de Aníbal y el abandono de la ciudad por parte de los cartagineses. Pero ante la negativa de estos, Roma declaró la guerra a comienzos del 218.

El conflicto parecía inevitable desde el momento en que tanto Roma como Cartago llevaron a la práctica una política destinada a convertirse en la única potencia hegemónica del Mediterráneo occidental. Declarada la guerra, Aníbal adoptó como estrategia el llevarla a la península itálica. Tras cruzar los Alpes, recaló en la llanura del Po, donde se enfrentaría al cónsul Publio Cornelio Escipión en las orillas del río Tesino, el afluente más importante del Po, donde el cónsul romano fue herido. Contando con el apoyo de los efectivos militares de Sempronio Longo, en diciembre del 218 Escipión hizo frente a las tropas de Aníbal en las proximidades de Placentia, concretamente en el río Trebia, batalla que, para sorpresa de Roma, concluyó con una fatídica derrota.

Así, hay quienes sostienen que Polibio (200-118 a. C.) confundió el Júcar con el Ebro. Por ende, se deduce la culpabilidad de los cartagineses tanto en la ofensiva a Sagunto como en el paso del Ebro. En la imagen, áreas de influencia romana y cartaginesa.

Los nuevos cónsules del 217, Cneo Servilio y Cayo Flaminio, adoptaron medidas encaminadas a evitar la llegada de Aníbal al centro de la península itálica. Además, Cneo Cornelio Escipión, hermano de Publio, se dirigió a la península ibérica con el propósito de evitar el envío de refuerzos a Aníbal. Sin embargo, de poco sirvieron las nuevas medidas emprendidas por Roma, pues, superados los Apeninos, Aníbal logró vencer a los ejércitos romanos a orillas del lago Trasimeno.

Esta derrota condujo al nombramiento de Quinto Fabio Máximo como dictador con el propósito de aniquilar a Cartago. Pero nada pudo hacer el nuevo dictador durante los seis meses que duró su mandato. Los nuevos cónsules del 216, Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo, prepararon en Cannas, en las inmediaciones del Olfanto, cerca del mar Adriático y al sudeste de Roma, un encuentro directo con Aníbal. En esta ocasión, el Ejército romano fue nuevamente derrotado. La consecuencia inmediata fue que un número considerable de aliados itálicos defeccionó del bando romano pasándose al cartaginés.

El conflicto se trasladó entonces a otros frentes, pues en la península ibérica, concretamente en Tarraco (Tarragona), los hermanos Escipión, tras desembarcar en Ampurias, colonia griega aliada de Roma, mantuvieron inmovilizado a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, evitando así el envío de tropas de refuerzo a la península itálica. Sin embargo, y en contrapartida, en el 215 Aníbal selló una alianza con el rey Filipo V de Macedonia y con Siracusa. El rey Macedonio se contentaba con lograr el dominio de las posesiones romanas en las costas ilirias. En este contexto, comúnmente conocido como la Primera Guerra Macedónica, Roma había llegado a un acuerdo con la liga etolia logrando mantener retenido a Filipo en suelo griego mediante el envío de tropas a Grecia.

En territorio itálico, la nueva dirección de la guerra contra Aníbal fue asumida por los cónsules del 215, Fabio Máximo y Marco Claudio Marcelo. La batalla decisiva entre ambos bandos tuvo lugar en el 212 con el asedio de Capua, ciudad situada en la Campania que, a pesar de los intentos de Aníbal de acudir en su auxilio, cayó en el 211. La derrota de Capua y el sometimiento de Siracusa por parte de los efectivos militares de Marcelo obligaron a Aníbal a marchar al sur.

El conflicto adoptó un nuevo signo cuando en el 210 Publio Cornelio Escipión, el hijo del cónsul del mismo nombre derrotado en el río Tesino, se puso al mando de las legiones de Hispania. Con el apoyo de un buen número de tribus indígenas logró la conquista de Cartago Nova en el 209, lo que conmocionó al Ejército cartaginés. Tomada la antigua base de operaciones cartaginesa, Escipión avanzó por el valle del Guadalquivir. En el 206, con las victorias en las batallas de Baecula (Bailén) y de Ilipa (Alcalá del Río) y con la entrega de Gades (Cádiz), se consumaba la expulsión cartaginesa del territorio hispano. Sin embargo, Escipión no pudo evitar que Asdrúbal superase los Pirineos para acudir en ayuda de su hermano Aníbal. No obstante, Asdrúbal no cumplió con su objetivo al ser frenado en el valle del Metauro, en el noreste de la península itálica, por los cónsules Claudio Nerón y Livio Salinator.

Por otro lado, en el frente oriental Roma se vio obligada a evacuar de Grecia a los ejércitos enfrentados a Macedonia. Así, los etolios, sin el apoyo romano, se vieron obligados a firmar en el 206 una paz por separado con Filipo al mismo tiempo que Roma llegó al año siguiente a la paz de Fénice con Macedonia, poniendo fin al conflicto.

El objetivo de la Segunda Guerra Púnica (218-201 a. C.) consistió en el control del Mediterráneo occidental. Tras la derrota cartaginesa, Roma volvió su mirada al Mediterráneo oriental.

En el 204 Escipión, elegido cónsul, desembarcó en áfrica con un poderoso ejército y el Gobierno cartaginés, ante el inminente peligro, reclamó el auxilio de Aníbal. El encuentro decisivo tuvo lugar en el 202 en Zama, combate que se saldó con la derrota del general cartaginés. Fue el propio Aníbal quien aconsejó aceptar las nuevas condiciones de paz: entrega de todos los elefantes y naves, prohibición de hacer la guerra sin el permiso de Roma, entrega de diez mil talentos de plata y el reconocimiento oficial de Massinisa —rey númida que desde el 206 había apoyado al bando de Escipión y que tuvo que hacer frente a la usurpación de su reino— como verdadero monarca de Numidia. La paz se consumó en el 201 y Escipión regresó triunfalmente a Roma, donde recibió el sobrenombre de «el Africano».

Tras concluir la Segunda Guerra Púnica, Roma amplió sus dominios territoriales con el control del sur y del levante de la península ibérica. Además, logró apropiarse de monopolios cartagineses como las salinas, la minería, el esparto o la industria de salazones. Estos monopolios permitieron la rápida recuperación económica de los fondos del Tesoro público romano y la aparición de las sociedades de publicanos, originariamente integradas por población de condición romano-itálica, que abastecían al Ejército o realizaban obras públicas a cargo del dinero que el Estado les entregaría cuando dispusiera de fondos.

EL IMPERIALISMO ROMANO EN EL MEDITERRáNEO ORIENTAL

Desde finales del siglo XIX, los historiadores han discutido si es aplicable o no el término imperialismo para referirse a la política practicada por Roma en el siglo II a. C., pues tal vocablo se acuñó para caracterizar a los estados coloniales europeos decimonónicos. En realidad, el imperialismo practicado por Roma no puede definirse únicamente como la ocupación consciente de un territorio con vistas a su explotación, sino más propiamente como la tendencia a anexionar, integrar y organizar territorios sin un límite claramente definido.

Si bien la esclavitud estuvo presente en Roma desde época muy temprana, su desarrollo fue la consecuencia inmediata del imperialismo practicado por Roma. Empleados fundamentalmente como simples instrumentos de producción, los esclavos padecían condiciones de vida muy duras. En la imagen, estela funeraria de una esclava.

Tras la derrota cartaginesa en la Segunda Guerra Púnica, Roma dirigió sus intereses hacia Oriente, donde todavía pervivían varios aliados de Aníbal. En el Mediterráneo oriental eran tres los reinos que se disputaban el control de la zona: Macedonia, Egipto y Siria. Paralelamente, en Asia Menor emergieron una serie de reinos secundarios que, como Pérgamo, buscaban hacerse con el poderío de Grecia.

Roma hubo de hacer frente al expansionismo macedonio y sirio. En el 204 a. C. con la muerte de Ptolomeo IV el reino de Egipto quedó en manos de Ptolomeo V, quien todavía era un niño. Los reyes Filipo V y Antíoco III consideraron óptima la ocasión para ampliar sus ámbitos de influencia mediante la firma de un acuerdo secreto en el 203 con el que se repartirían las posesiones egipcias en Asia y en el Egeo. Con esta situación, Filipo estaba dispuesto a actuar en las costas de Asia Menor. Su actividad en el Egeo no sólo perjudicó a Egipto, sino también a Rodas y a Pérgamo, que solicitaron ayuda a Roma ante la política expansionista del rey macedonio. Esta, en apoyo de los dos reinos citados, envió un ultimátum a Filipo en el que se le obligaba a abandonar sus pretensiones expansionistas contra las ciudades griegas y las posesiones egipcias, así como se le exigía el pago de una indemnización a Pérgamo. Sin embargo, Filipo se negó a aceptar el ultimátum. Ante tal negativa, Roma no tuvo más remedio que declararle la guerra en el 200, comenzando la Segunda Guerra Macedónica.

El Ejército romano, al mando del cónsul Sulpicio Galba, tomó la iniciativa desembarcando en las costas ilirias en el 199 y manteniendo bloqueadas a las fuerzas macedonias. Al año siguiente, el conflicto dio un giro brusco con la elección del cónsul Tito Quincio Flaminino como comandante en jefe de las fuerzas romanas. Contando con la alianza de la liga etolia, de la confederación aquea y del rey de Esparta, en el 197 Flaminino derrotó al Ejército macedonio en las colinas de Cinoscéfalos. Con la paz de Tempe, Filipo fue forzado a abandonar todas las posesiones griegas de Asia y Europa, reducir sus efectivos militares y pagar una fuerte indemnización de guerra. Al año siguiente, Flaminino, siguiendo las instrucciones del Senado, proclamó en Corinto la libertad de Grecia. Sin embargo, no se trataba de una libertad en sentido estricto, sino que, en realidad, era una libertad vigilada. La libertad plena no se alcanzaría hasta el 194, con la salida de todas las tropas romanas existentes en Grecia.

Tras estos acontecimientos, Roma hubo de hacer frente al rey seléucida Antíoco III, que logró apoderarse de numerosas plazas costeras macedonias y ptolemaicas. Roma, que deseaba el equilibrio en el Mediterráneo oriental, envió una embajada a Antíoco exigiéndole respetar la libertad de las ciudades griegas de Asia Menor. Sin embargo, Antíoco no aceptó las condiciones expuestas por la embajada y decidió fortificarse en Tracia precipitando el conflicto armado con Roma. Así, en el 191 el ejército consular de Acilio Glabrión lograba derrotar en las Termópilas al rey seléucida y lo forzaba a abandonar los territorios griegos. Pero la facción más radical del Senado, acaudillada por Escipión el Africano, deseaba una victoria definitiva sobre Antíoco, lo que significaba llevar la guerra a Asia. Para ello, Lucio, el hermano del Africano y nuevo cónsul, fue el encargado de dirigir la contienda. La guerra se resolvió finalmente a comienzos del 189 en Magnesia de Sípilo, donde el rey seléucida fue vencido. La paz, que significaría la desaparición de Siria como potencia mediterránea, no se haría realidad hasta el año siguiente en Apamea.

Con la paz de Apamea, Roma quedó como árbitro del mundo helenístico. Sin embargo, tras dicho acuerdo la situación en Oriente estuvo caracterizada por una grave crisis socioeconómica y por una explosiva mezcla de nacionalismo y reivindicaciones sociales contra Roma.

Por otro lado, tras la muerte de Filipo V de Macedonia el trono fue ocupado por su hijo Perseo, que con el deseo de poder reafirmar en Grecia el prestigio de Macedonia iba a protagonizar en el 171 la Tercera Guerra Macedónica con Roma, guerra que concluyó en el 168 en Pidna, en las inmediaciones del golfo Termaico, con el fracaso del Ejército macedonio. Con esta derrota desapareció la monarquía macedonia y el reino fue dividido en cuatro distritos territoriales independientes.

Andrisco, supuesto hijo de Perseo, consiguió ser reconocido rey de toda Grecia y logró reunir en torno a su persona un fuerte descontento nacionalista. Sus primeras victorias contra Roma fueron seguidas de su fatídica derrota en Pidna en el 148. Roma decidió entonces la ocupación permanente de Macedonia y su administración como nueva provincia romana, la primera de Oriente. Poco más tarde, en el 146, el cónsul Lucio Mummio destruía Corinto y el resto de Grecia perdía también su libertad siendo administrada desde entonces por Roma.

EL IMPERIALISMO ROMANO EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

Roma fundó numerosas colonias y vías de comunicación en la Galia Cisalpina una vez que su territorio fue pacificado. Con la conquista de esta zona, se lograba el dominio de ricas y fértiles tierras que se extendían entre el Po, los Apeninos y el Adriático. Paralelamente a la conquista de la Galia Cisalpina, el Ejército emprendió una serie de campañas militares contra los ligures que se extendían a lo largo de la actual costa genovesa: así, Roma se garantizaba el control de su frontera norte.

La conquista de la península ibérica reportó grandes y muy variados beneficios a la ciudad del Tíber. Tras la conclusión de la Segunda Guerra Púnica, Roma procuró sellar alianzas con las tribus indígenas y dejar desplegadas en el territorio hispano varias unidades militares con la empresa de mantener el control. Sin embargo, poco después hubo de enfrentarse a la resistencia indígena, resistencia que no sería aniquilada hasta casi un siglo después tras prolongadas y cruentas guerras.

El Senado romano comprendió que el sistema de alianzas con las comunidades indígenas no era el más correcto para mantener un control estable sobre la península ibérica. La búsqueda de la defensa del territorio y la explotación de los recursos existentes en el espacio hispano provocaron que las regiones que se encontraban bajo influencia romana, es decir, una superficie que se corresponde con la actual Cataluña, la costa levantina y el valle del Guadalquivir, adoptasen el sistema provincial con la creación en el 197 de dos nuevas provincias: Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Cada provincia quedó bajo la autoridad de un pretor con mando sobre una legión. Tarraco se convirtió en la sede del gobernador de la Hispania Citerior y, originariamente, Cartago Nova fue la capital del Gobierno de la Hispania Ulterior.

En el 195 el cónsul Catón fue enviado a la península ibérica con la empresa de ampliar la conquista romana. Tras acabar con las sublevaciones de los pueblos del nordeste, marchó a los límites orientales de la Meseta superior y al curso alto del Tajo llevando a cabo diversas incursiones hacia el sur. Tres años más tarde, Cayo Flaminio tomaba Toletum (Toledo).

La extensión de la gran propiedad y la existencia de cuantiosos capitales modificaron el modo de explotación agrícola. La agricultura de la villa reemplazó a la economía de subsistencia, cuyas características nos ha transmitido el tratado De agricultura de Catón. La villa, tanto rústica como urbana, se caracterizaba no tanto por su extensión como por el carácter de la producción destinada no al consumo sino a la venta. En la imagen, mosaico romano en el que se representan labores propias de una villa rústica.

En los años 180-179, Tiberio Sempronio Graco, sin violar las tradicionales alianzas con las oligarquías locales, llevó a cabo la fundación de ciudades para asentar en ellas a población indígena y concederles lotes de tierra para su subsistencia.

Tito Livio nos relata en su Historia que en el año 171 a. C. Roma fundó la primera colonia latina fuera de la península itálica para asentar en ella a los cuatro mil hijos de hispanas y de soldados romanos. De esta manera, Lucio Canuleyo fundó en la bahía de Algeciras la colonia de Carteia (San Roque, en la actual provincia de Cádiz), permitiendo que pudiesen ser incluidos como colonos latinos los indígenas del territorio colonial que así lo deseasen. En la imagen, ruinas de Carteia, Cádiz.

Pero la insolvencia de los gobernadores romanos, cegados por el ansia de enriquecimiento y gloria, para con los pueblos del interior de la península ibérica acentuó gravemente los problemas. Por ello, en el 154 Roma decidió la intervención armada al mando del cónsul Quinto Fulvio Nobilior con el objetivo de lograr el control definitivo del interior de la Meseta. Las tribus que la poblaban, celtíberos a ambas orillas del alto Duero y lusitanos en el curso medio e inferior del Tajo, resistieron durante poco más de veinte años al ejército romano. Sofocadas las revueltas lusitanas con el asesinato pactado de su caudillo Viriato en el 139, Roma pudo concentrar sus efectivos militares para acabar con los celtíberos que, concentrados en Numancia, lograron resistir al ataque romano durante un año. Finalmente, en el 134 Publio Cornelio Escipión Emiliano obtuvo la dirección de Hispania logrando conquistar la ciudad al año siguiente. La toma de las Baleares por el cónsul Cecilio Metelo no se haría efectiva hasta el año 123.

José Madrazo, La muerte de Viriato, 1815-1894. Museo del Prado, Madrid.

Con esta victoria, a excepción del territorio peninsular poblado por los galaicos, astures y cántabros, que no fueron atacados por Roma hasta la época del emperador Augusto, Roma extendía su dominio a lo largo de toda la península ibérica con la fundación de nuevos centros urbanos y el asentamiento de colonos itálicos.

De forma paralela, en el 121 se completó la conquista de la Galia Narbonense, un amplio territorio existente entre los Pirineos y Génova. Convertida inmediatamente en provincia romana, con ella se consumó la asimilación del Mediterráneo occidental al poder romano.

Otro frente del imperialismo romano en Occidente vino protagonizado por la Tercera Guerra Púnica. Tras haber sido derrotada en Zama en el 202, Cartago, que deseaba su reconstrucción y fortalecimiento, respetó en todo momento los pactos firmados con Roma. No obstante, Massinisa, rey de Numidia y enemigo de los cartagineses, se sirvió de su condición de amigo de Roma para agredir a los cartagineses. Fueron las continuas agresiones númidas las que llevaron a Cartago a declarar la guerra a Numidia en el 151, sin contar para ello con autorización romana. Dos años más tarde, Catón convenció al Senado para que declarase la guerra a Cartago. Finalmente, en el 147 Escipión Emiliano cercó con sus disciplinadas legiones a la ciudad enemiga logrando la victoria. A partir de entonces, el territorio de Cartago quedaría sometido a una administración directa convirtiéndose en la nueva provincia de áfrica.

En suma, en poco más de medio siglo Roma consiguió el control directo de la práctica totalidad del Mediterráneo logrando asentar, asimismo, las bases de un imperio territorial que se extendía desde la península ibérica hasta Asia Menor, con la conversión de este último territorio como provincia romana en el 129, después de que Átalo III de Pérgamo legase su reino y tesoro a Roma. Por consiguiente, en el Mediterráneo sólo el reino lágida de Egipto se mantendría independiente del poderío de Roma.

Mapa de las distintas fases de la conquista de la península ibérica por Roma.

Al principio, las provincias romanas las administraba un pretor con imperium. Desde la anexión de Macedonia y Cartago se concedió el gobierno a antiguos cónsules o pretores llamados procónsules y propretores. Cada provincia se organizaba con una lex provincialis, y las comunidades del territorio provincial recibieron diferentes estatutos jurídicos: las federadas conservaron su autonomía con un tratado de alianza; las libres fueron beneficiadas con exenciones y privilegios; la mayoría, las estipendiarias, pagaban un tributo anual.