Breve historia de Escocia

CAPITULO 25: DE LA REVOLUCIÓN GLORIOSA A LA MASACRE DE GLENCOE

Página 26 de 37

CAPITULO 25: DE LA REVOLUCIÓN GLORIOSA A LA MASACRE DE GLENCOE

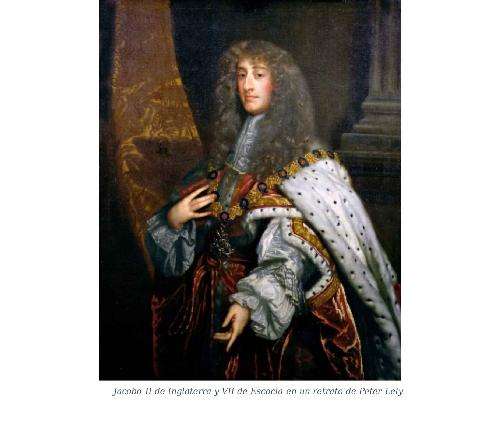

Como el lector habrá podido comprobar a cada paso desde que comenzamos a hablar sobre el convulso siglo XVI, la religión y su relación tanto con el poder como con la política fue la piedra de toque de la mayor parte de los problemas de Escocia hasta comienzos del siglo XVIII: casi trescientos años de sangre derramada, tierra despoblada y salvajes luchas civiles. Por este motivo, la población, mayoritariamente protestante, de Escocia e Inglaterra, sencillamente, no pudo tragar con un rey tan abiertamente católico como Jacobo II y VII Estuardo. El gran miedo del país fue que el nuevo monarca tratase de recuperar el catolicismo como religión oficial de la isla, algo que, sin duda, conllevaría nuevas masacres.

Ya antes de la coronación de Jacobo II y VII hubo intentos de acabar con su vida por este motivo, como el complot de Rye House, en el que participó el mismísimo duque de Buccleuch, aquel turbulento hijo bastardo de Carlos II que se consideraba el heredero legítimo al trono de su padre (aunque este no debía pensar lo mismo, puesto que no lo nombró sucesor) y que, obviamente, perdió la cabeza por esta razón un par de años más tarde, cuando encabezaba otra rebelión similar junto al conde de Argyll[148].

De forma absolutamente despótica y, sobre todo, imprudente (¿acaso el rey no recordaba lo sucedido a su padre, Carlos I?), Jacobo comenzó a situar en los puestos de poder a personajes católicos de su confianza, y cometió varios errores de bulto, como ejecutar a James Renwick, considerado como el último mártir Covenanter, en 1688.

Con tantas ejecuciones de nobles y de protestantes, el miedo al católico Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, y a sus futuros planes, se disparó cuando este anunció que su nueva esposa, María de Módena, acababa de dar a luz a un heredero: un príncipe católico. Fue una noticia bastante inesperada, puesto que la reina era ya una mujer de edad relativamente avanzada. En realidad, se diría que las élites y la población habían tolerado al rey Jacobo hasta ese momento porque creían que ya no tendría más hijos, que no viviría mucho más tiempo, y que su hija mayor, María y su marido, el príncipe neerlandés Guillermo de Orange, que eran protestantes, le sucederían.

La llegada del peligroso heredero varón, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo que, muchos años después, sería conocido como el Viejo Pretendiente, lo aceleró todo y desencadenó la invasión de Inglaterra por parte de Guillermo de Orange. Este desembarcó en las costas británicas, al mando de setenta mil hombres, en noviembre de 1688, apenas cinco meses después de nacido el niño, dando comienzo a la llamada Revolución Gloriosa, que resultaría ser mucho menos sangrienta que la de Oliver Cromwell.

Jacobo II y VII y su reina huyeron de la isla junto al pequeño heredero. Al final, el rey había recordado lo que podía sucederles a los reyes en Inglaterra cuando se desataba una revolución. Salvando su propia vida, el rey salvó también las de muchos otros que, sin duda, se habrían levantado iniciando otra interminable guerra civil. Sin embargo, el hecho de poner a salvo a su hijo Jacobo que, andando el tiempo, como ya hemos señalado, terminaría siendo conocido como el Viejo Pretendiente, desencadenaría en el futuro terribles acontecimientos para Escocia: los Estuardo católicos como él jamás dejarían de reclamar el trono, por mucha sangre que se derramase a su alrededor.

A principios de 1689, tras una Revolución Gloriosa bastante limpia en cuanto a número de muertos, subieron al trono María II Estuardo y Guillermo II de Escocia y III de Inglaterra e Irlanda[149], pero lo más relevante del final de la revuelta es que, para evitar males mayores, el Parlamento prohibió que un monarca católico volviera jamás a sentarse en el trono y, además, abrió la puerta al final de los gobiernos despóticos y a la colaboración del rey y el Parlamento, que ahora tendría la sartén por el mango: era la muerte de la monarquía absoluta y el inicio de la monarquía parlamentaria.

El Antiguo Régimen estaba muriendo poco a poco, con casas como la de los Estuardo viendo cómo ponían patas arriba su amado mundo absolutista. A partir de ahora, el Estado estaría por delante de los intereses de las dinastías reales y, el Parlamento, por encima de su soberano. Las casas reales europeas observaban con consternación todos aquellos movimientos: muy pronto, también sería también su turno, con mayor o menor derramamiento de sangre de por medio.

No todo el mundo en Inglaterra y, mucho menos, en Escocia, estaba de acuerdo con aquellos cambios. Durante los siguiente años, se viviría una dura pugna entre los defensores del Antiguo y del Nuevo Régimen, apoyados, cada uno de ellos, por los diferentes sectores sociales que pensaban que se verían beneficiados bien del camino de la modernidad y de la Unión de Naciones, bien del retorno a los viejos usos y costumbres y al modo de vida tradicional.

Por su parte, tras la furia y el radicalismo Covenanter, la Iglesia Presbiteriana escocesa moderada, agotada de sangrar por los cuatro costados y de ver sufrir a su país, había llegado a un acuerdo con la monarquía y el Parlamento: aceptaron someterse al control de este último a cambio de que se les restableciera una iglesia puramente presbiteriana, sin más intromisiones anglicanas. Por fin, tras casi cuatro décadas sin reunirse, en 1690 se celebró una Asamblea General.

Los Covenanters que, obviamente, no habían desaparecido de la noche a la mañana, no estuvieron de contentos con aquel acuerdo, puesto que no aceptaban menos que el retorno de la Rule of Saints y de los tiempos de su férreo control sobre la moral sobre y lo que ellos consideraban las buenas costumbres[150].

Escocia se dividió en dos mundos que ya venían perfilándose desde hacía tiempo: las Tierras Bajas, pobladas de ciudades y de pueblos, cada vez más prósperos, que solo veían en la religión y en las tradiciones un freno al crecimiento económico de sus clases medias y altas y que, por tanto, estuvieron muy de acuerdo con su nueva Iglesia Presbiteriana y con la paz que les ofrecían los nuevos reyes; y las Tierras Altas, pobladas de gentes a las que el mundo moderno había dejado atrás de repente: de católicos que se sentían discriminados por su fe, de terratenientes a los que el nuevo orden pronto privaría de sus privilegios como cabezas de clan y, en general, de gentes que vivían, pensaban y hablaban de un modo que, en el sur de Escocia (y no digamos en Inglaterra), nadie entendía ni quería entender ya. Estos últimos serían el caldo de cultivo perfecto de un profundo descontento donde los sucesivos Estuardo católicos bucearían con el objetivo encontrar el apoyo necesario para sus intentos de recuperar el trono: ellos serían el grueso de las filas jacobitas.

Tanto la prohibición del catolicismo para los monarcas como la instauración de la monarquía parlamentaria le cerraron la puerta en las narices al expulsado rey Jacobo y a sus descendientes que, lejos de conformarse con aquel giro del destino y de la rueda de la fortuna, se organizaron militarmente en los famosos levantamientos jacobitas, unas revueltas que teñirían Escocia de violencia durante las siguientes décadas. El primero de ellos, de hecho, tuvo lugar en 1688, pero la huida misma del rey hizo que quedase en nada.

Los mismos autores de aquella primera intentona volvieron a la carga, mucho más en serio, en abril de 1689, cuando el vizconde de Dundee, John Graham de Claverhouse, más conocido como Bluidy Clavers o Bonnie Dundee, el mismo hombre que había reprimido a los Covenanters en nombre de Carlos II tan solo diez años antes, alzó el estandarte jacobita en su ciudad, declarando la guerra al nuevo gobierno. Aunque los rebeldes ganaron la batalla de Killiekrankie, su líder, Bonnie Dundee, falleció de un disparo de mosquete y el levantamiento murió con él, que pasó rápidamente a ingresar en el imaginario de los adorados héroes jacobitas[151].

El nuevo rey Guillermo que, en realidad, se sentía solo rey de Inglaterra, observaba con preocupación todos estos sucesos, y consideraba a Escocia mucho más un problema que necesitaba quitarse de encima que una tierra llena de súbditos sobre los que gobernar con justicia. De hecho, durante los primeros años de su reinado, se concentró en otras cosas que le interesaban más y dejó gobernar sola a María II Estuardo, su esposa y reina. Ambos consideraron que lo más conveniente era sobornar a los jefes de los clanes que fueran sobornables, como fue el caso de muchos de los de las Hébridas, pidiendo a cambio lealtad expresa a los nuevos soberanos.

Consciente de que, quizás, algunos lairds de los clanes no llegarían a tiempo por ser invierno, los reyes pusieron una fecha límite para esa jura de lealtad: el uno de enero de 1692. Su secretario de estado para Escocia, John Dalrymple, enseguida entendió que la posible impuntualidad de algunos clanes podría darles la oportunidad perfecta para dar un puñetazo sobre la mesa y sumir a las Tierras Altas de Escocia en el miedo a la violencia gubernamental. Todo era una trampa desde el principio. Al fin y al cabo, en Londres consideraban a aquellas gentes poco menos que salvajes que no entendían otro lenguaje que el de la sumisión y la fuerza. Poco a poco, pensaban, los irían sacando de su ignorancia, su catolicismo y sus costumbres trasnochadas, y los incorporarían al mundo moderno.

Sin embargo, los jefes de aquellos clanes “salvajes” de las Tierras Altas llegaron a tiempo para jurar su lealtad, con permiso del exiliado rey Jacobo, que entendió que lo hacían para salvar la vida, en noviembre del año anterior. Todos, menos uno, al que la climatología extrema de las montañas le impidió llegar puntual: Alasdair MacDonald, cabeza de los MacDonald de Glencoe.

Así, a causa de la trampa del gobierno y de las inclemencias meteorológicas, se fraguó uno de los episodios más tristes y vergonzosos de la historia moderna de Escocia: la Masacre de Glencoe.

Alasdair MacDonald llegó in extremis a Fort William a finales de diciembre de 1691, dispuesto a hacer allí, ya que la climatología le impedía seguir avanzando, el juramento que se le exigía. Sin embargo, el coronel encargado de la guarnición se negó a tomarle juramento, aludiendo, quizás con razón, a que él no tenía autoridad para hacerlo. Le indicó que debía buscar al sheriff real, que en aquellos momentos se encontraba en Inveraray, a varios días de montañoso camino desde Fort William. Desesperado, Alasdair partió en plena ventisca y consiguió llegar hasta allí el día dos de enero de 1692: llegó tarde por un día y, de todas maneras, no pudo hacer el juramento hasta tres días después, cuando el sheriff, al fin, se dignó a aparecer.

El juramento de Alasdair MacDonald era inválido y John Dalrymple ya tenía la excusa que había estado buscando para aleccionar a las Tierras Altas a través de un castigo ejemplar, cuya ejecución encargó al regimiento de Argyll, al mando de Robert Campbell de Glenlyon, cuyas tierras, “casualmente”, habían sufrido el ataque de los MacDonald de Glencoe durante el reciente levantamiento jacobita de 1689[152].

Robert Campbell y el resto del regimiento solicitaron refugio en las casas de los MacDonald de Glencoe y estos no vieron ningún motivo para negarse. Una ley no escrita, avalada por siglos de tradición, evitaba que siquiera se pensase en ejercer o sufrir la violencia durante una situación de huésped y anfitrión como aquella. El doce de febrero de 1689, Robert Campbell recibió unas órdenes reales que, probablemente, le helaron la sangre pero que debía cumplir: masacrar a todo el clan MacDonald de Glencoe, incluidos hombres, mujeres, ancianos y niños, aprovechando que estaban bajo su techo. Debido a la torpeza con la que se empezaron a ejecutar aquellas inhumanas órdenes, a muchos de los MacDonald les dio tiempo a huir de sus casas y Robert Campbell solo pudo asesinar a unas treinta personas que quedaron atrás. Otros oficiales, como Robert Duncanson y Thomas Drummond, debían unirse aquel día a la matanza y al bloqueo del valle, pero, afortunadamente, llegaron tarde.

El plan de Dalrymple no pudo ser ejecutado con más ineptitud y, sin embargo, decenas de MacDonald cayeron bajo las armas de los oficiales del rey y muchos otros murieron debido a las inclemencias del tiempo mientras huían por el valle y trataban de alcanzar escondites como Coire Ghabail, un circo glaciar donde solían guardar el ganado robado.

Hoy, el valle de Glencoe es, además de uno de los mayores atractivos turísticos de Escocia debido a su imponente paisaje y a esta dramática historia, un lugar desolado donde apenas vive nadie. En 1692, era aún un lugar lleno de vida, salpicado de aldeas, caminos y gentes que, al igual que al resto de las Tierras Altas y de las Islas, le daban color. Hoy, el valle es como una bellísima cáscara vacía en la que nos es difícil dibujar cómo habría sido la vida entonces, cuando aquella zona era un hervidero de actividad.

La Masacre de Glencoe fue demasiado incluso para las gentes de aquella época, que estaban, por desgracia, habituadas a un alto nivel de violencia. Cuando las noticias de que todo un clan había sido asesinado, o dejado morir en las montañas, por los soldados que se alojaban bajo su propio techo, la indignación se extendió por el país. La repulsa por lo que todos consideraron un horrendo crimen llegó, incluso, a las regiones donde los jacobitas eran la peor pesadilla de sus gentes. Una cosa era caer en una escaramuza y otra, muy diferente, morir a manos de tus huéspedes bajo el techo que les has ofrecido como refugio.

Aun así, la única justicia que los nuevos reyes fueron capaces de hacer, en un movimiento político torpísimo, fue despedir de su cargo a Dalrymple.

En vez de miedo y sumisión, el rey Guillermo y la reina María solo consiguieron que las Tierras Altas bulleran de rabia y deseos de venganza. Los MacDonald de Glencoe que sobrevivieron al dramático episodio se refugiaron en las tierras de los clanes vecinos y, muy pronto, por los valles y las montañas de las Tierras Altas comenzó a resonar, cada vez más intensamente, el ruido de sus sables. Queriendo acabar de un golpe maestro con la posible resistencia jacobita, los reyes se habían forjado en Escocia la imagen de unos déspotas y de unos asesinos y habían creado miles de jacobitas más que aguardaban, únicamente, a que un líder los llamase bajo su estandarte. Eran carne de cañón para que los Estuardo católicos los utilizasen para conseguir sus propósitos, que no eran otros que recuperar el trono perdido.

Y lo harían sin ningún escrúpulo.