Breve historia de Escocia

CAPITULO 27: LOS LEVANTAMIENTOS JACOBITAS

Página 28 de 37

CAPITULO 27: LOS LEVANTAMIENTOS JACOBITAS

Jacobo VII de Escocia y II de Inglaterra había muerto, en 1701, de un derrame cerebral en el exilio, en su retiro francés del castillo de Saint Germain, donde vivía prácticamente como un ermitaño de lujo. Jamás dejó de lado su sueño de recuperar el trono de Londres y, de hecho, escribió para su hijo un manual de cómo gobernar Inglaterra como un buen rey católico.

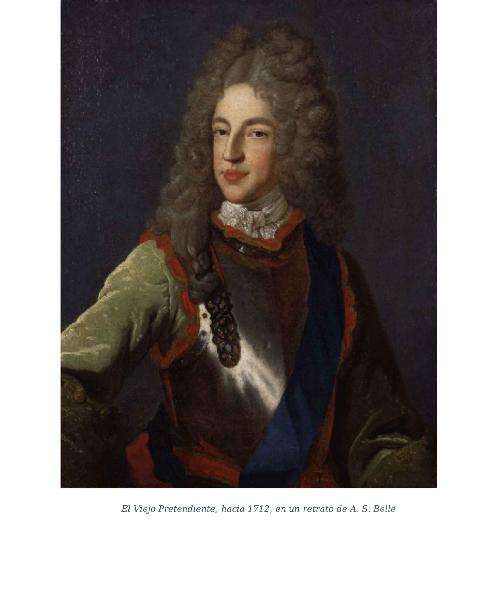

Cuando la Unión de Naciones hizo estallar el descontento del pueblo en 1707, su hijo, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el Viejo Pretendiente, sintió que había llegado su momento y, de hecho, Luis XIV de Francia le coronó rey de Escocia, Irlanda e Inglaterra. Como si aquello sirviera de algo.

Los jacobitas, que eran los partidarios de la restauración de los Estuardo católicos, habían convencido a Luis XIV de Francia de que el joven Jacobo tenía decenas de miles de partidarios en Escocia dispuestos a alzarse en armas por su causa. El rey francés se mostró encantado con la idea de que Jacobo Francisco Eduardo se marchara a las islas británicas a recuperar su trono, puesto que mantener el tren de vida de los Estuardo no era precisamente barato y, además, le venía de perlas que alguien distrajese a Inglaterra de la Guerra de Sucesión Española.

Convencido también el propio Jacobo Francisco de la idoneidad de su plan, en 1708 Luis XIV les dotó a todos de dinero y tropas y les puso en una flota con dirección a Gran Bretaña esperando que sirvieran a su propósito y, sobre todo, deseando no tener que volver a verles nunca más.

En realidad, era el momento ideal para que un levantamiento de aquel tipo funcionase: en Escocia aún se veían solo los defectos y no los beneficios de la Unión de Naciones, el apoyo francés a la revuelta era total y, en la memoria reciente de los escoceses, enfervorecidos de un herido orgullo nacional, aún vivían episodios dramáticos como la Masacre de Glencoe. Nunca los jacobitas lo tuvieron todo tan de cara para volver a sentar en el trono a sus queridos Estuardo católicos como en aquel mes de marzo de 1708.

Y, aun así, fracasaron.

Todo les salió mal casi desde el principio. Desde el sarampión que sufrió el Viejo Pretendiente justo antes de zarpar, hasta el pésimo tiempo que tuvieron que soportar durante la navegación, pasando por el miedo al fracaso de los cinco mil soldados franceses que les acompañaban y cuya moral se iban viniendo a bajo a ojos vistas conforme avanzaba el viaje, sobre todo cuando se dieron cuenta de que la flota inglesa (ahora, británica) les pisaba los talones.

Cuando la flota franco jacobita alcanzó las costas escocesas, Jacobo Francisco quiso que se enfrentaran sin más a sus perseguidores para poder continuar con su plan. Los franceses, que habían hecho sus cálculos y sabían que llevaban las de perder, se echaron las manos a la cabeza previendo una terrible desgracia. En la costa, les aguardaban los partidarios del Viejo Pretendiente, pero no podían tocar tierra y desembarcar mientras el enemigo marítimo estuviera tan cerca. Era un callejón sin salida y los franceses no tenían demasiado que ganar arriesgando su vida allí tontamente, así que, sin más, rodearon Escocia por el norte y regresaron a Francia. Muchos de los jacobitas que esperaban en tierra fueron apresados por soldados gubernamentales y enviados a prisión, aunque salvaron la vida porque, en realidad, el levantamiento nunca llegó a tocar tierra escocesa y, por ende, murió antes de nacer.

El resultado fue una terrible decepción para los jacobitas y un moderado éxito para los franceses, que habían conseguido entretener a los británicos durante unas semanas, desviando su atención y su flota de otros lugares. Aunque, eso sí, Luis XIV de Francia tuvo que volver a mantener en su corte a Jacobo Francisco Eduardo Estuardo.

El tiempo pasó y el descontento siguió creciendo en una Escocia que aún no le veía la gracia a la Unión con Inglaterra. Además, en 1712, se hizo realidad la vieja pesadilla presbiteriana de la tolerancia ante el anglicanismo y el episcopalianismo, y las tres religiones fueron situadas por ley en igualdad de derechos en todo el país, para horror de los Ancianos.

Muchos escoceses de rancio abolengo extrañaban el Antiguo Régimen, donde el monarca y los nobles eran la cúspide de la pirámide social, y donde los jefes de los clanes eran los reyes de los valles y las montañas de las Tierras Altas y su ley era la única ley. Recién estrenado el siglo XVIII, las luces de la Ilustración, de la bonanza económica de las clases medias, de la educación y del comercio internacional empezaban a deslumbrar, desagradablemente, a los que no deseaban que el statu quo fuera perturbado. En aquel caladero irían a pescar los Estuardo católicos durante décadas, fiscalizando el destino de decenas de miles de escoceses a los que, bajo el bello disfraz del jacobitismo, prometieron el sueño del regreso de un pasado que, francamente, quizás nunca fue mejor. En todo caso, no nos corresponde a nosotros decidirlo.

Entre 1713 y 1714, ocurrieron dos sucesos que fueron un punto de inflexión en la política del momento: los mismos nobles escoceses que habían impulsado la Unión pidieron ahora, oficialmente, su disolución, y murió la reina Ana, última Estuardo, católica o protestante, en sentarse jamás en el trono.

Al final, las palabras de Jacobo V, padre de María Estuardo, al morir habían resultado ciertas, aunque no exactamente como él temía: “empezó con un mujer y acabará con otra”. Y así, exactamente, empezaron y acabaron los Estuardo.

Tal y como la reina había previsto en el Act of Settlement de 1701, a su muerte una nueva dinastía subió al trono de Gran Bretaña: los Hannover, una casa nobiliaria procedente del Sacro Imperio Romano Germánico, de la zona que hoy sería el noreste de Alemania, muy lejanamente emparentada con los Estuardo y de fuerte tradición protestante. Su cabeza, Georg Ludwig, sería ahora, bajo el nombre de Jorge I, el siguiente rey de Gran Bretaña e Irlanda, aunque apenas hablaba inglés ni sabía nada sobre Inglaterra ni, mucho menos, sobre Escocia.

Con la llegada de un nuevo rey y de una nueva dinastía, comenzó la carrera de las élites británicas por el favor real. Entre los cortesanos ansiosos por arrimar el ascua a su sardina, independientemente de principios políticos o morales, destacó el noble escocés John Erskine, conde de Mar. Baste decir que en Escocia se le conoce como Bobbing John por sus tremendos vaivenes de apoyo y rechazo a la Unión de Naciones según la conveniencia del momento. Tras arrastrarse un tiempo por Londres para lograr el favor de Jorge I sin conseguirlo, John Erskine, hasta entonces ferviente defensor de los beneficios de la Unión, al ver que su plato no estaba en el reparto de tajadas, regresó a Escocia. Allí, levantó el estandarte jacobita en Braemar, el corazón de los Cairngorms, en septiembre de 1715, durante el transcurso de una falsa partida de caza.

Apenas había pasado un mes desde la coronación de Jorge I. El conde de Mar no era un hombre precisamente paciente.

Con el levantamiento jacobita de 1715, el jacobitismo pasó de ser una cuestión meramente escocesa y británica, con cierta participación de Francia, a convertirse en un problema internacional que terminó implicando también a grandes naciones de la época como España, Italia y Austria.

Pero, a estas alturas, ¿quiénes eran los jacobitas y qué querían conseguir realmente?

Lo que había comenzado siendo un problema tan sencillo como el de la violación del orden habitual en la sucesión real de los Estuardo en virtud de una discriminación por religión (es decir, la elección de las protestantes María II y de Ana Estuardo por encima de su hermano menor católico, Jacobo Francisco Eduardo), se había humanizado y convertido en un complejo entramado de intenciones, deseos y añoranzas, y aglutinaba en sus filas a un variopinto conjunto de personas. Entre ellos, no solo había escoceses católicos, sino también protestantes y, de hecho, muchísimos eran episcopalianos del noreste de Escocia.

Pero lo que movía a los clanes a apoyar el jacobitismo era una cuestión mucho más pragmática que el deseo de respetar el orden dinástico que en aquella época se consideraba natural, que la lealtad a la casa Estuardo o, incluso, que el apego por su lengua, su cultura y su religión. Lo que, al final, les hizo levantarse de sus sillas, tomar los mosquetes y jugarse la vida fue la creencia de que el regreso del rey Jacobo o el de su hijo, el Viejo Pretendiente, les haría recuperar la enorme cuota de poder que habían perdido con la llegada de los Hannover al trono de Londres. En suma, les movió la creencia de que los Estuardo les traerían de vuelta el Antiguo Régimen y el Viejo Mundo en el que sus padres habían crecido, donde los lairds de los clanes eran la ley y, en la práctica, los reyes de sus propios valles.

Ese mundo agonizaba desde hacía décadas. Los levantamientos jacobitas serían, apenas, los estertores de un universo en extinción.

Si en el levantamiento de 1708 Francia había sido el aliado perfecto para los jacobitas, por su participación en la guerra de Sucesión Española, ahora, en 1715, definitivamente, esta nación ya no estaba interesada en seguir apoyándolos. La guerra de Sucesión había terminado con un Borbón, nieto del rey de Francia, en el trono español y, en virtud del Tratado de Utrecht, Luis XIV había tenido que aceptar a cambio la legitimidad de los Hannover al trono de Gran Bretaña. Más que eso, había tenido que expulsar a los Estuardo de su refugio francés. Sin embargo, en privado, seguía pensando que lo mejor que podía ocurrirle a Francia era que los jacobitas prosperasen en sus intenciones y, así, cuando, en los albores del levantamiento de 1715, el rey francés falleció en su dorado lecho, le dejó a Felipe V, nuevo rey de España, instrucciones pormenorizadas sobre qué hacer.

Muchos de los clanes de las Tierras Altas se unieron a la llamada jacobita del voluble conde de Mar en 1715: los Gordon, los Cameron, los Fraser… No obtuvo un apoyo total y absoluto, pero sí el suficiente, sobre todo de la zona de Inverness y del noreste episcopaliano, con Aberdeen a la cabeza, como para, esta vez, con más de diez mil hombres bajo su mando, continuar adelante con el levantamiento[156].

Como el gobierno británico, además de del Parlamento Escocés también se había desecho del Consejo Privado Escocés, que era el que les chivaba todos los chascarrillos del norte, la levantada de estandarte del conde de Mar en nombre de los Estuardo pilló a los Hannover por sorpresa. Rápidamente, encargaron al comandante en jefe de Escocia, John Campbell, duque de Argyll, que fuera a resolver el problema.

El conde de Mar parecía tenerlo todo de cara y, aun así, fracasó estrepitosamente a causa de su timorata y pobre estrategia.

Ambos bandos se encontraron donde el duque de Argyll quiso, en los alrededores de Stirling que, de nuevo, resultó ser la llave de Escocia, como en los mejores tiempos de las Guerras de Independencia (único parecido entre estas y los levantamientos jacobitas). Allí, en noviembre de 1715, se produjo la batalla de Sheriffmuir, una de las más inconclusas de la historia de Escocia. A pesar de la aplastante superioridad numérica jacobita y que de que, en realidad, el duque de Argyll no le ganó la batalla, el conde de Mar decidió volver grupas y huir a Perth, desaprovechando, por miedo, una oportunidad de oro. Si se hubiera arriesgado solo un poco más y hubiera pulido su estrategia, habría podido avanzar hacia el sur y reunirse con el resto de los jacobitas que se habían levantado en los Borders y en el norte de Inglaterra. Y, quizás, habría hecho temblar a los Hannover.

El conde de Mar, a pesar de su enorme ejército, se había sentido muy solo en el campo de batalla de Sheriffmuir y no había sabido pensar a largo plazo. Como ocurriría repetidas veces en el futuro, la ayuda prometida por Francia jamás llegó y el más interesado en la victoria, Jacobo, el Viejo Pretendiente, llegó tarde al evento. Tan tarde como cinco semanas después. Y no duraría mucho en Escocia, puesto que, al ver el fracaso de su súbdito y al constatar que, efectivamente, Francia le había vuelto la espalda, el Estuardo regresó a su exilio en la Lorena tan solo un par de meses más tarde.

Si alguien aprendió algo de lo ocurrido en Sheriffmuir, no fueron precisamente los jacobitas, sino el gobierno de Londres, que fue muy consciente de que el terremoto Estuardo, esta vez, había estado muy cerca de triunfar y de socavar todos los cambios producidos en Gran Bretaña desde la Revolución Gloriosa.

Cuatro años después, en 1719, los jacobitas lo volvieron a intentar. En este caso, los anhelos de los clanes de las Tierras Altas serían explotados, en un enorme tablero de juego internacional, por naciones como España, Austria, Italia, Suecia, Rusia y Turquía. De todas ellas, España, inmersa en la Guerra de la Cuarta Alianza contra Gran Bretaña, el Sacro Imperio, Francia y Países Bajos, y obsesionada con recuperar sus territorios italianos, era la más interesada en establecer bases en territorio escocés por motivos estratégicos.

El plan inicial era que un ejército de cinco mil españoles tomara tierra en el suroeste de Inglaterra, marchase sobre Londres y repusiera en el trono británico a los Estuardo. Mientras tanto, los clanes asegurarían Inverness y recibirían a los suecos, otros enemigos de los Hannover que también estaban muy interesados en expulsarles del poder. Sin embargo, la muerte del rey de Suecia, a finales de 1718, desbarató estos planes.

Así, el Viejo Pretendiente llegó al puerto español de A Coruña para dirigir las operaciones y controlar los movimientos de la flota, que se hallaba en Cádiz. Tampoco esta vez pensaba acompañar a sus hombres al levantamiento. El ejército jacobita, acompañado por trescientos infantes de marina españoles (aunque el rey de España les había prometido muchos más), se dirigió entonces hacia Escocia, donde tomaron tierra en la isla de Lewis para recoger a algunos relevantes exiliados franceses como Lord George Murray, James Keith, el conde de Seaforth o el marqués de Tullibardine, todos ellos destacadas figuras del jacobitismo.

Los dos hitos más importantes del levantamiento de 1719 fueron la defensa del castillo de Eilean Donan, llevada a cabo, en buena parte, por un grupo de cincuenta infantes de marina españoles que decidieron quedarse allí, y la famosa batalla de Glen Shiel. El resultado del primero fue la casi completa destrucción del castillo, bombardeado por los barcos gubernamentales[157].

El del segundo, una ridícula derrota para los jacobitas, entre los que estaba el famoso Rob Roy al mando de sus MacGregor, y los españoles que los acompañaban, cuya rendición, junto con la de los que guardaban el castillo de Eilean Donan, fue aceptada por los Hannover y pudieron salvar la vida.

El levantamiento jacobita de 1719 se había saldado, también, con un fracaso, y Jacobo, el Viejo Pretendiente, regresó a Italia. Allí, ya que, aparentemente, no podía recuperar su trono, se casó con María Clementina Sobieski, la acaudalada nieta del rey de Polonia, con la que tuvo un matrimonio absolutamente infeliz. Con ella tuvo dos hijos, el mayor de los cuales sería el infausto Carlos Eduardo Estuardo, más conocido como Bonnie Prince Charlie o el Joven Pretendiente, que se criaría literalmente como un príncipe en el lujoso palacio que el Papa les había cedido en Roma, y que viviría su infancia en la creencia de que, algún día, sería el rey de Gran Bretaña.

Allí, en el romano Palazzo del Re, el Viejo y el Joven Pretendiente formarían la corte Estuardo en el exilio, un lugar lujoso, extravagante y casi distópico al que se verían atraídos, como polillas a la luz, los jóvenes británicos que realizaban el Grand Tour[158]. Los Estuardo se movían por Roma como Pedro por su casa, organizando bailes de máscaras, asistiendo a conciertos y óperas y siendo recibidos en sociedad como si fueran, en verdad, reyes de una gran nación. El problema era que nada de aquello era extrapolable fuera su reducido universo romano. En el resto de Europa eran como si fueran fantasmas: no existían.

Durante veinticinco años, mientras Bonnie Prince Charlie crecía en el engañoso convencimiento de que el mundo le pertenecía, los jacobitas se mantuvieron en silencio. Muchos en Gran Bretaña pensaron que, por fin, los Estuardo se habían conformado con el giro del destino que les había expulsado del trono, y dieron por muerta a aquella reliquia del Antiguo Régimen.

Mientras tanto, más de una década después de la Unión con Inglaterra, buena parte de Escocia había comenzado a disfrutar de sus beneficios económicos. Sin embargo, no todo fue color de rosa, puesto que una de las primeras medidas, el impuesto a la malta, provocó graves disturbios en el país, particularmente en las regiones productoras de whisky. Nada que no se solucionara cuando se dieron cuenta de que Londres estaba demasiado lejos para controlar los nuevos alambiques ilegales que surgieron como setas.

Lo cierto es que, tras la tragedia poblacional, climatológica y financiera de la última década del siglo XVII, Escocia entró ahora en una fase de estabilidad y bonanza económica. El comercio internacional de té, tabaco, azúcar, algodón y productos manufacturados forjó la riqueza de miles de familias en lugares de la costa oeste como Glasgow, los más cercanos a las colonias americanas. En el corazón de esta ciudad, los Señores del Tabaco, comerciantes que se lucraron más allá de toda medida con este tipo de comercio durante el siglo XVIII, levantarían ellos mismos, con sus meras riquezas, todo un centro urbano moderno, Merchant City, sobre la antigua y sucia urbe medieval.

La llegada de la riqueza a las manos de los comerciantes y los terratenientes terminó repercutiendo en buena parte de la sociedad escocesa y las hambrunas, por fin, cesaron, gracias, en gran medida, a las decisiones políticas de Archibald Campbell, el duque de Argyll de aquel momento. Unionista hasta la médula y castigo de jacobitas, rey sin corona de Escocia, llevo al país a la industrialización y al comercio internacional, solucionó el problema del impuesto a la malta y controló a las universidades, liberándolas de la presión presbiterana, y situando en ellas a personajes como Francis Hutcheson, padre de la revolución industrial escocesa y del liberalismo económico, un hombre que creía en el progreso social y en que la misión de todo ser humano era buscar su felicidad individual.

Como colofón, y a sugerencia de Simon Fraser, lord Lovat, en 1725 el gobierno británico envió a Escocia a George Wade para mejorar las precarias comunicaciones del norte. Por fin, se construyeron carreteras y puentes modernos, así como fuertes y barracas, en una impresionante red de comunicaciones de más de cuatrocientos kilómetros, con una carretera que unía Inverness con Dunkeld, y desde allí, con Edimburgo. Las Tierras Altas y las Bajas podían ahora comunicarse y, sobre todo, controlarse, con mucha más eficiencia y rapidez.

La Ilustración y la Revolución Industrial habían llegado a Escocia como un torbellino, y convertirían ciudades como Edimburgo en faros culturales de su época, mientras que harían de otras, como Glasgow, sus grandes motores comerciales.

Como contrapartida negativa, todo el peso político basculó hacia Londres. Muchos nobles y terratenientes escoceses, cabezas de clan que siempre habían habitado en el castillo ancestral de sus antepasados, tuvieron que establecer allí sus residencias para poder sentarse en el nuevo Parlamento británico. Aquello tuvo terribles consecuencias: se desvincularon emocionalmente de sus arrendatarios y pasaron a considerarlos meros inquilinos más que miembros de pleno derecho de su clan. A la larga, esa desvinculación, unida a la avaricia por extraer más beneficio de la tierra, haría a los terratenientes expulsar de sus hogares a decenas de miles de familias escocesas en los tristes procesos de Clearances que despoblaron las Tierras Altas.

La nueva Escocia que nació tras la Unión estaba compuesta, como casi todo en este mundo, de luces y sombras y, lo que haría la felicidad y el beneficio de unos, mataría la forma de vida de otros para siempre. Así, mientras que, en Glasgow, Edimburgo y el resto de las ciudades y puertos importantes creció el apoyo a la Unión en la primera mitad del siglo XVIII, en zonas como el noreste episcopaliano o en las Tierras Altas, decreció, convirtiéndose en un nido de insatisfacción aún mayor en el que Bonnie Prince Charlie, al crecer, encontraría jóvenes dispuestos a dar su vida por aquel pasado del que todo el mundo les hablaba. Aquellas personas no habitaban en las elegantes calles de la Merchant City de Glasgow ni en las universidades de Edimburgo o St Andrews, ni tampoco tenían tiempo de perseguir su felicidad individual: vivían en una tierra agreste a la que, desde las hambrunas de la década de 1690, costaba hasta la última gota de sudor sacarle el jugo, olvidados por los lairds que un día cuidaron de ellos, y viendo como su cultura y su lengua eran consideradas un atraso para el país.

En su alocada carrera hacia el progreso, Escocia había dejado atrás a las Tierras Altas, que, en pleno siglo XVIII, aún vivían de facto en el Antiguo Régimen.

Precisamente por este motivo, primero los sucesivos reyes Estuardo y, más tarde, el Parlamento británico, habían intentado integrarles en el mundo moderno, aunque para ello tuvieran que sacrificar su forma de vida, sus costumbres y su idioma. Los Estatutos de Iona de 1609, el Acta de Desarme de 1716, así como otras leyes y hechos como las confiscaciones de tierras a los nobles jacobitas, fueron parte del empeño de los monarcas y del gobierno británico para no dejar a aquellas gentes más opción que unirse al mundo moderno o desaparecer[159].

Bonnie Prince Charlie también formaba parte de aquel mundo condenado a muerte.

Poco a poco, el jacobitismo fue empezando a verse como algo más romántico que real, como una exótica parada más del Grand Tour para los jóvenes británicos y, sobre todo, como una idea trasnochada de un pasado que, en realidad, casi nadie quería volver a ver. Los hombres que se habían unido a los levantamientos de principios del siglo XVIII ahora coleccionaban recuerdos y fabricaban objetos nostálgicos, como copas conmemorativas con eslóganes más o menos rebeldes, con las que bridaban por el “rey al otro lado del mar” como se brinda por algo que nunca vendrá.

Como si los Estuardo ya no fueran más que una leyenda.

Pero no lo eran.

En un palacio italiano, a la sombra del Papa de Roma, Carlos Eduardo Estuardo, el Joven Pretendiente, estaba listo para levantar su estandarte y reclamar lo que creía que le correspondía por derecho de nacimiento: el trono de Gran Bretaña y los sueños y las vidas de miles de escoceses.