Astronomía recreativa

Capítulo 3. Los planetas

Página 10 de 18

Yakov Perelman

Astronomía recreativa

Capítulo 3. Los planetas

Contenido:

1. Planetas a la luz del día

2. Los símbolos de los planetas

3. Algo que no se puede dibujar

4. ¿Por qué Mercurio no tiene atmósfera?

5. Las fases de Venus

6. Las oposiciones

7. ¿Planeta o Sol pequeño?

8. La desaparición de los anillos de Saturno

9. Anagramas astronómicos

10. Un planeta situado más allá de Neptuno

11. Los planetas enanos

12. Nuestros vecinos más próximos

13. Los acompañantes de Júpiter

14. Los cielos ajenos

1. Planetas a la luz del día

¿Es posible ver de día, a la luz del Sol, los planetas?

on el telescopio, desde luego: los astrónomos efectúan frecuentemente observaciones diurnas de los planetas, los que se pueden ver incluso, con telescopios de potencia mediana; aunque no en forma tan clara y conveniente como en la noche. Con un telescopio que tenga un objetivo de 10 cm de diámetro, no solo es posible ver a Júpiter durante el día, sino también distinguir sus franjas características.

Mercurio se observa mejor en el día, cuando el planeta se encuentra a cierta altura del horizonte; después de la puesta del Sol, Mercurio permanece visible en el cielo a tan baja altura, que la atmósfera terrestre perturba enormemente la imagen telescópica.

Algunos planetas se pueden ver de día, a simple vista, en condiciones favorables. En particular, es usual observar en el cielo diurno a Venus, el más brillante de los planetas, desde luego, en la época de su mayor brillo. Es bien conocido el relato de Arago[52] sobre Napoleón I, quien una vez, durante un desfile por las calles de París, se ofendió porque la multitud sorprendida por la aparición de Venus al mediodía, prestó más atención a este planeta que a su imperial persona.

Con frecuencia, durante las horas del día, Venus resulta más visible desde las calles de las grandes ciudades, que desde los espacios abiertos: las casas altas ocultan el Sol, protegiendo los ojos del deslumbramiento de sus rayos directos. La eventual visibilidad de Venus durante el día fue señalada también por escritores rusos. Así, un escritor de Novgorod dice que en el año 1331, a plena luz del día, “se vio en los cielos una señal, una estrella que brillaba encima de la iglesia”. Esta estrella (según las investigaciones de D. C. Sviatski y N. A. Biliev) era Venus.

Las épocas más favorables para ver a Venus de día se repiten cada 8 años. Los observadores que miran el cielo con atención, seguramente han tenido oportunidad de ver en pleno día, a simple vista, no sólo a Venus, sino también a Júpiter, e incluso a Mercurio.

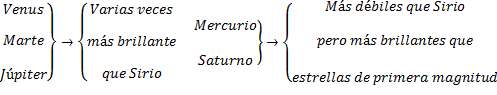

Es conveniente detenerse ahora en el problema del brillo comparativo de los planetas. Entre los no especializados surge a veces la duda: ¿Cuál de los planetas alcanza mayor brillo Venus, Júpiter o Marte? Si brillaran al mismo tiempo y se les pusiera uno al lado del otro, resulta obvio que no existiría este problema. Pero cuando se les ve en el cielo en distintos momentos, no es fácil decidir cuál de ellos es más brillante. He aquí cómo se distribuyen los planetas por orden de brillo:

Ya volveremos sobre este tema en el capítulo siguiente, cuando abordemos el estudio del valor numérico del brillo de los cuerpos celestes.

2. Los símbolos de los planetas

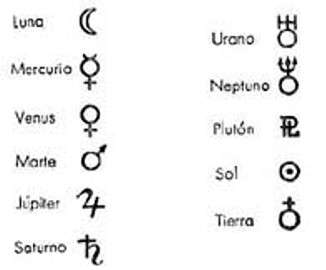

Para designar al Sol, la Luna y los planetas, los astrónomos contemporáneos utilizan signos de origen muy antiguo (figura 62).

Estos signos exigen una explicación, salvo el signo de la Luna, que se comprende fácilmente. El signo de Mercurio es la imagen simplificada del cetro del dios mitológico Mercurio, dueño protector de este planeta. Como signo de Venus sirve la imagen de un espejo de mano, emblema de la feminidad y de la belleza, inherentes a la diosa Venus.

Figura 62. Signos convencionales para el Sol, la Luna y los planetas

Como símbolo de Marte, que era el dios de la guerra, se usa una lanza cubierta con un escudo, atributos del guerrero. El signo de Júpiter no es otra cosa que la inicial de la denominación griega de Júpiter (Zeus), una Z manuscrita. El signo de Saturno, según lo interpretó Flammarion, es la representación deformada de la “guadaña del tiempo”, atributo tradicional del dios del destino.

Los signos enumerados hasta ahora se utilizan desde el siglo IX.

El signo de Urano, como bien se puede comprender, tiene un origen posterior: este planeta fue descubierto a fines del siglo XVIII. Su signo es un círculo con la letra H, que nos recuerda el nombre de Herschel, descubridor de Urano. El signo de Neptuno (descubierto en 1846) es un tributo a la mitología, el tridente del dios de los mares. El signo para el último planeta, Plutón, se comprende por sí mismo.

A estos símbolos planetarios se debe añadir el signo del planeta en que vivimos, y también, el signo del astro central de nuestro sistema, el Sol. Este último signo, el más antiguo, era utilizado ya por los egipcios hace varios milenios.

Seguramente les parecerá extraño a muchas personas, que los astrónomos occidentales empleen los mismos signos de los planetas para indicar los días de la semana, a saber:

el domingo con el signo del***********Sol

el lunes con el signo de la***********Luna

el martes con el signo de**************Marte

el miércoles con el signo de***********Mercurio

el jueves con el signo de***************Júpiter

el viernes con el signo de**************Venus

el sábado con el signo de***************Saturno

Esta coincidencia resulta muy natural si se confrontan los nombres de los planetas con los de los días de la semana, no en ruso, sino en latín o en español, lenguas en que esos nombres han conservado su relación con las denominaciones de los planetas (lunes, día de la Luna; martes, día de Marte, etc.).

Pero no vamos a detenernos en este tema tan interesante, que pertenece más a la filología y a la historia de la cultura que a la astronomía.

Los símbolos de los planetas eran utilizados por los antiguos alquimistas para designar los metales, como sigue:

El signo del Sol para el oro; el signo de la Luna para la plata; el signo de Marte para el hierro; el signo de Mercurio para el mercurio; el signo de Júpiter para el estaño; el signo de Venus para el cobre; el signo de Saturno para el plomo.

Esta relación se explica teniendo en cuenta que los alquimistas relacionaban cada metal con uno de los antiguos dioses mitológicos.

Finalmente, un eco del respeto medieval por los símbolos de los planetas, es el uso que hacen de ellos los botánicos y los zoólogos contemporáneos, quienes emplean los símbolos de Marte y de Venus para distinguir el macho y la hembra en los ejemplares de una misma especie. Los botánicos usan también el símbolo astronómico del Sol para señalar las plantas anuales; para las bienales utilizan el mismo signo, pero algo cambiado (con dos puntos en el círculo); para las yerbas vivaces, el signo de Júpiter; para los arbustos y los árboles, el signo de Saturno.

3. Algo que no se puede dibujar

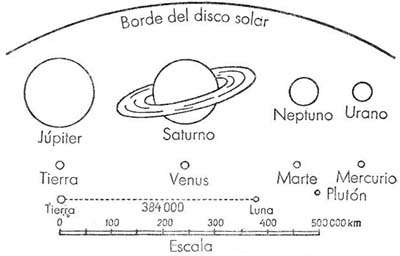

Entre las cosas que no se pueden representar en el papel, se encuentra el plano exacto de nuestro sistema planetario. Lo que encontramos en los libros de astronomía, denominado plano del sistema planetario, es un dibujo de las trayectorias de los planetas, pero no, en modo alguno, del sistema solar; los planetas mismos, en esos dibujos, no se pueden representar sin una pronunciada alteración de las escalas. Los planetas, en relación con las distancias que los separan, son tan sumamente pequeños, que incluso es difícil hacerse una idea exacta de esta relación.

Facilitamos el trabajo de nuestra imaginación si elaboramos un modelo a escala del sistema planetario. De este modo comprendemos fácilmente por qué es imposible trasladar el sistema planetario al papel. Lo más lejos que podemos llegar en el dibujo, es a mostrar las dimensiones relativas de los planetas y el Sol (figura 63).

Tomemos como referencia la Tierra, asumamos que ella tiene el tamaño de una cabeza de alfiler, es decir, una esferita de cerca de 1 mm de diámetro. Hablando más exactamente, vamos a utilizar una escala aproximada de 15.000 km por 1 mm ó 1:15.000.000.000.

Será necesario colocar la Luna de ¼ de mm de diámetro, a 3 cm de la cabecita del alfiler. El Sol, del tamaño de una pelota de croquet (10 cm), debe distar 10 m de la Tierra.

Figura 63. Dimensiones relativas de los planetas y del Sol. El diámetro del disco del Sol es igual a 19 cm en esta escala

Si colocamos la pelota en una esquina de una habitación bien espaciosa y la cabecita del alfiler en otra, tendremos un modelo relativo de lo que son la Tierra y el Sol en el espacio sideral. Veremos claramente que es mucho mayor el vacío que la materia.

Es cierto que entre el Sol y la Tierra hay dos planetas, Mercurio y Venus, pero uno y otro contribuyen poco a rellenar el vacío. Entonces tendremos que colocar en nuestra habitación dos granitos más: uno de 4 de mm de diámetro (Mercurio), a una distancia de 4 m de la pelota del Sol, y el segundo, como una cabecita de alfiler (Venus), a 7 m.

Pero también habrá más granitos del otro lado de la Tierra. A 16 m de la pelota del Sol, gira Marte, un granito de 0,5 mm de diámetro. Cada 15 años, ambos granitos, la Tierra y Marte, se aproximan hasta una distancia de 4 m; es decir, que ambos planetas se encuentran a la mínima distancia entre ellos.

Marte tiene dos satélites; pero resulta imposible representarlos en nuestro modelo, pues en la escala elegida ¡deberán tener las dimensiones de una bacteria! En el modelo los asteroides también tendrán un tamaño muy pequeño, son más de 1500 diminutos planetas conocidos que giran entre Marte y Júpiter. Su distancia media al Sol en nuestro modelo será de 28 m. Los más grandes tendrán, en el modelo, el espesor de un cabello (1/20 mm), y los más pequeños, las dimensiones de una bacteria.

El gigante, Júpiter, estará representado con una esferita del tamaño de una avellana (1 cm) que quedará a 52 m de la pelota del Sol. Alrededor de él, a las distancias de 3, 4, 7 y 12 cm, girarán sus 12 satélites más grandes. Las dimensiones de estas grandes lunas serán de cerca de 1 mm; las restantes resultarán en el modelo, del tamaño de bacterias. El más alejado de sus satélites, el IX, deberá situarse a 2 m de la avellana de Júpiter, lo que equivale a decir que todo el sistema de Júpiter tiene, en nuestro modelo, 4 m de diámetro.

Esto es demasiado en comparación con el sistema Tierra-Luna (6 cm de diámetro), pero es bastante moderado si se compara con el diámetro de la órbita de Júpiter (104 m) en nuestro modelo.

Ahora se ve claramente que resultado tan pobre darán los intentos de elaboración de un plano del sistema planetario en un solo dibujo. Esta imposibilidad resulta más convincente aún si proseguimos el modelo. El planeta Saturno deberá situarse a 100 m de la pelota del Sol, en forma de una avellana de 8 mm de diámetro. El anillo de Saturno tendrá un ancho de 4 mm y un espesor de 1/250 mm, y se encontraría a 1 mm de la superficie de la avellana. Los 9 satélites quedarían distribuidos alrededor del planeta en una extensión de 21 m, en forma de granitos de 1/10 mm o menos de diámetro.

El vacío que separa los planetas aumenta progresivamente cuando nos aproximamos a los confines del sistema solar. En nuestro modelo, Urano estará separado 196 m del Sol; será un guisante de 3 mm de diámetro, con 5 particulitas-satélites distribuidas a una distancia de 4 cm del granito central.

A 300 m de la pelota central giraría lentamente en su órbita un planeta que hasta hace poco era considerado como el último en nuestro sistema: Neptuno, un guisante con dos satélites (Tritón y Nereida) situados a 5 y 70 cm de él.

Más lejos aún gira un planeta no muy grande, Plutón, cuya distancia al Sol en nuestro modelo será de 400 m y cuyo diámetro habría de ser, aproximadamente, la mitad del de la Tierra.

Pero ni siquiera la órbita de este último planeta se podría contar como límite de nuestro sistema solar. Además de los planetas, pertenecen a él los cometas, muchos de los cuales se mueven en trayectorias cerradas alrededor del Sol. Entre estas “estrellas con cabellera” (significado original de la palabra cometa) hay un grupo cuyo período de revolución alcanza hasta 800 años. Son los cometas que aparecieron el año 372 antes de nuestra era y los años 1106, 1668, 1680, 1843, 1880, 1882 (dos cometas) y 1897.

La trayectoria de cada uno de ellos se representaría en el modelo con una elipse alargada, cuyo extremo más próximo (perihelio) se encontraría, a lo sumo, a 12 mm del Sol y cuyo extremo alejado (afelio) a 1700 m, cuatro veces más lejos que Plutón. Si en las dimensiones del sistema solar consideramos los cometas, nuestro modelo crecerá hasta 3½ km de diámetro y ocupará una superficie de 9 km2, asumiendo la magnitud de la Tierra como una cabecita de alfiler.

En estos 9 km2haremos este inventario:

1 pelota de croquet

2 avellanas

2 guisantes

2 cabecitas de alfiler

3 granitos pequeñísimos

La materia de los cometas, cualquiera que sea su número, no entra en el cálculo, pues su masa es tan pequeña que con razón fueron llamados la “nada visible”.

Así, pues, nuestro sistema planetario no se puede representar en un dibujo a una escala verdadera.

4. ¿Por qué Mercurio no tiene atmósfera?

¿Qué vínculo puede existir entre la presencia de atmósfera en un planeta y la duración de su rotación alrededor de su eje? Aparentemente ninguna. Sin embargo, el ejemplo del planeta más próximo al Sol, Mercurio, puede convencernos de que en algunos casos existe esta relación.

Por la intensidad que alcanza la gravedad en su superficie, Mercurio puede retener una atmósfera de una composición similar a la de la Tierra, aunque quizás no tan densa.

La velocidad requerida para superar totalmente la fuerza de la gravitación de Mercurio es igual a 4900 m/s en su superficie, y esta velocidad, a temperaturas no muy elevadas, ni siquiera es alcanzada por las moléculas más veloces de nuestra atmósfera[53].

Sin embargo, Mercurio está desprovisto de atmósfera. Esto obedece a que Mercurio se mueve alrededor del Sol de la misma forma en que se mueve la luna alrededor de la Tierra, es decir, que presenta siempre la misma cara al Sol. El tiempo que tarda en dar una revolución sobre su órbita es de 88 días, el mismo tiempo que tarda en dar una rotación alrededor de su eje. Por esto, en la cara que siempre está dirigida hacia el Sol, Mercurio tiene un día permanente y un verano eterno; y en la otra cara, vuelta en dirección contraria al Sol, dominan una noche ininterrumpida y un invierno sin pausa.

Resulta fácil imaginar el calor que reina en la parte diurna del planeta. El Sol dista de allí 21 veces menos de lo que dista de la Tierra y la fuerza abrasadora de los rayos deberá crecer en 2,5 × 2,5, es decir, en 6,25 veces. En la cara nocturna, aquella donde no llegó ni un rayo de Sol en el transcurso de millones de años, por el contrario, tiene que reinar un frío cercano al del espacio sideral[54](alrededor de -264º C), ya que el calor del lado diurno no puede atravesar el espesor del planeta.

En el límite entre los lados diurno y nocturno, hay una franja de un ancho de 23º, en la que, a consecuencia de la libración,[55]aparece el Sol de cuando en cuando.

En condiciones climáticas tan fuera de lo común, ¿qué sería de la atmósfera del planeta?

Evidentemente, en la mitad nocturna, bajo la influencia del intenso frío reinante, la atmósfera se condensaría pasando al estado líquido, y luego se solidificaría. A consecuencia del pronunciado descenso de la presión atmosférica, hacia esa parte se dirigiría la capa gaseosa del lado diurno del planeta, la que también se solidificaría.

En resumen, toda la atmósfera debería juntarse en forma sólida en el lado nocturno del planeta, en la cara donde el Sol nunca penetra. De este modo, la ausencia de atmósfera en Mercurio, surge como una consecuencia inevitable de las leyes físicas.

Siguiendo este mismo razonamiento, según el cual es imposible la existencia de atmósfera en Mercurio, debemos descifrar el enigma planteado más de una vez acerca de si hay atmósfera en la cara oculta de la Luna. Se puede afirmar con absoluta seguridad, que si no hay atmósfera en una cara de la Luna, no puede haberla tampoco en la cara opuesta. En este punto, la novela fantástica de Well[56], Los primeros hombres en la Luna[57], se aparta de la verdad.

El novelista supone que en la Luna hay aire, el cual, al cabo de la noche, de 14 días de duración, llega a condensarse y solidificarse, y luego, con la aparición del nuevo día, pasa al estado gaseoso y da lugar a una atmósfera. Sin embargo, esto no puede suceder.

Si, escribía en relación con esto el profesor O. D. Jvolson[58], en el lado oscuro de la Luna el aire se solidifica, entonces casi todo el aire debe irse del lado iluminado al oscuro y solidificarse allí también.

Bajo la influencia de los rayos solares, el aire cálido debe transformarse en gas, el cual inmediatamente se dirigirá al lado oscuro, donde se solidificará… Debe producirse una permanente destilación de aire, y nunca y en ningún lado puede alcanzar una fluidez significativa.”

Si bien, se puede considerar demostrada la ausencia de atmósfera para Mercurio y la Luna, en cambio para Venus, el segundo de los planetas de nuestro sistema a partir del Sol, se puede garantizar la presencia de atmósfera, sin que quepa duda alguna.

Se ha determinado incluso que en la atmósfera de Venus, más precisamente en su estratosfera, hay mayor cantidad de gas carbónico que en la atmósfera terrestre.

5. Las fases de Venus

El famoso matemático Gauss[59]cuenta que una vez invitó a su madre a contemplar con un telescopio a Venus, que brillaba intensamente en el cielo de la tarde. El matemático pensaba dar una sorpresa a su madre, pues en el telescopio Venus se veía en forma de hoz. Sin embargo, él fue el único sorprendido.

Mirando a través del ocular, la madre no mostró ninguna sorpresa a causa de la forma del planeta y sólo dijo que le extrañaba ver la hoz dirigida hacia el lado opuesto en el campo del telescopio… Gauss nunca había sospechado que su madre pudiera distinguir las fases de Venus, incluso a simple vista. Raramente se encuentra tal agudeza visual; por esto, hasta la invención de los catalejos, nadie sospechaba la existencia en Venus, de fases semejantes a las de la Luna.

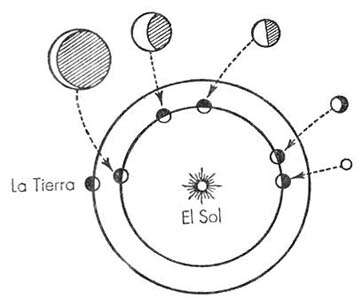

Una particularidad de las fases de Venus es que el diámetro del planeta en las distintas fases, es desigual: la delgada hoz tiene un diámetro mucho mayor que el disco entero (figura 64).

La causa de ello es nuestro mayor o menor alejamiento de este planeta, en sus distintas fases. La distancia media de Venus al Sol es de 108 millones de km, y la de la Tierra es de 150 millones de km. Es fácil comprender que la distancia más corta entre ambos planetas será igual a la diferencia (150 - 108), es decir, a 42 millones de km, y que la distancia más grande será igual a la suma (150 + 108), es decir, a 258 millones de km. Por consiguiente, el alejamiento entre Venus y nosotros varía dentro de estos límites.

Figura 64. Las fases de Venus vistas a través del telescopio. En las diferentes fases, Venus tiene distintos diámetros aparentes como consecuencia del cambio de su distancia a la Tierra.

En su posición más próxima a la Tierra, Venus dirige hacia nosotros su cara no iluminada, y por esto la más grande de sus fases nos es totalmente invisible. Al salir de esta posición de “Venus nuevo”, el planeta toma un aspecto falciforme, el de una hoz cuyo diámetro es tanto menor cuanto más ancha es la hoz. Venus no alcanza su mayor brillo cuando es visible como un disco entero, ni tampoco cuando su diámetro es máximo, sino en una fase intermedia. El disco entero de Venus es visible con un ángulo visual de 10”; la hoz mayor, con un ángulo de 64”.

El planeta alcanza su mayor brillo treinta días después de “Venus nuevo”, cuando su diámetro angular es de 40” y el ancho angular de la hoz de 10”. Entonces brilla 13 veces más intensamente que Sirio, la más brillante de todas las estrellas del cielo.

6. Las oposiciones

Son muchos los que saben que la época de mayor brillo de Marte y de su mayor aproximación a la Tierra se repite aproximadamente cada quince años[60].

También es muy conocida la denominación astronómica de esta fase: “oposición de Marte”.

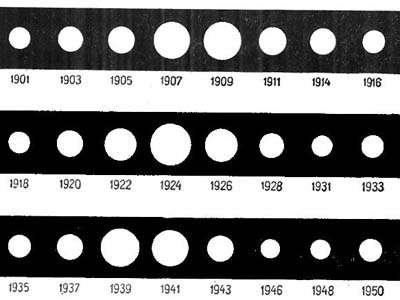

Figura 65. Cambios del diámetro aparente de Marte en el siglo XX. En 1909 1924 y 1939 hubo “oposiciones”.

Los años en que se produjeron las últimas “oposiciones” del planeta rojo fueron 1924, 1939 (figura 65) y 1956[61]. Pero pocos saben por qué este hecho se repite cada 15 años. Sin embargo, la explicación matemática de este fenómeno es muy sencilla.

La Tierra completa una vuelta alrededor de su órbita en 365 días y Marte en 687 días. Si ambos planetas se encuentran una vez a la menor distancia, deben encontrarse nuevamente después de un espacio de tiempo que incluya un número entero de años, tanto terrestres como marcianos.

En otras palabras, es necesario resolver en números enteros las ecuaciones

365¼ · x = 687 y

o

x = 1,88 y

de donde

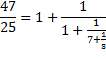

x/y = 1,88 = 47/25

Transformando la última fracción en continua; tenemos:

Tomando los tres primeros términos, tenemos la aproximación

y deducimos que 15 años terrestres son iguales a 8 años marcianos, es decir, que las épocas de mayor aproximación de Marte deben repetirse cada 15 años. (Hemos simplificado un poco el problema, tomando como relación de ambos períodos de revolución 1,88 en lugar del valor más exacto, 1,8809.)

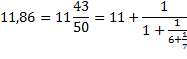

Empleando el mismo procedimiento se puede calcular también el período en que se repite la mayor aproximación de Júpiter. El año joviano es igual a 11,86 años terrestres (más exactamente 11,8622). Transformemos este número racional en una fracción continua:

Los tres primeros términos dan una aproximación de 83/7. Esto significa que la oposición de Júpiter se repite cada 83 años terrestres (o cada 7 años de Júpiter). En esos años Júpiter alcanza también su mayor brillo aparente. La última oposición de Júpiter se produjo a fines del año 1927. La siguiente se da en el año 2010. La distancia de Júpiter a la Tierra en ese momento es igual a 587 millones de km. Esta es la menor distancia a que se puede encontrar de nosotros el más grande de los planetas del sistema solar.

7. ¿Planeta o Sol pequeño?

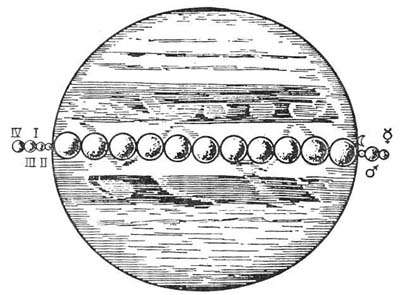

Esta pregunta se puede plantear respecto a Júpiter, el más grande de los planetas de nuestro sistema. Este gigante; del cual podrían hacerse 1300 esferas del mismo volumen que la Tierra, con su colosal fuerza de gravitación mantiene girando en torno suyo un enjambre de satélites. Los astrónomos han descubierto en Júpiter 12 lunas: las cuatro mayores, que ya fueron descubiertas por Galileo hace tres siglos, se designan con los números romanos I, II, III, IV.

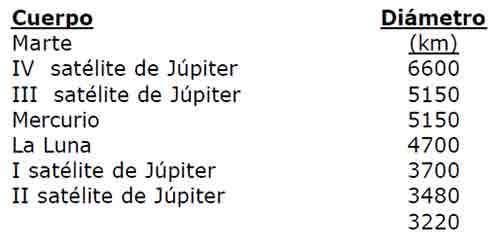

Los satélites III y IV, por sus dimensiones, no desmerecen frente a un planeta verdadero como Mercurio. En la tabla siguiente se dan los diámetros de estos satélites, comparados con los diámetros de Mercurio y de Marte; al mismo tiempo se indican los diámetros de los dos primeros satélites de Júpiter y, también, el de nuestra Luna.

La figura 66 nos da una ilustración de esa misma tabla. El círculo mayor es Júpiter; cada uno de los circulitos alineados en su diámetro representa a la Tierra; a la derecha está la Luna.

Los circulitos del lado izquierdo de Júpiter son sus cuatro satélites mayores. A la derecha de la Luna están Marte y Mercurio. Al examinar este grabado debe tenerse en cuenta que no se trata de un diagrama, sino de un simple dibujo: las relaciones entre las superficies de los círculos no dan una idea exacta de las relaciones entre los volúmenes de las esferas. Los volúmenes de las esferas se relacionan entre sí como los cubos de sus diámetros.

Figura 66. Las dimensiones de Júpiter y de sus satélites (a la izquierda) en comparación con las de la Tierra (a lo largo del diámetro) y las de la Luna, Marte y Mercurio (a la derecha).

Si el diámetro de Júpiter es 11 veces mayor que el diámetro de la Tierra, su volumen es 113 veces mayor, es decir, 1300 veces mayor.

De acuerdo con esto, se debe corregir la impresión visual de la figura 66, y entonces se pueden apreciar debidamente las gigantescas dimensiones de Júpiter.

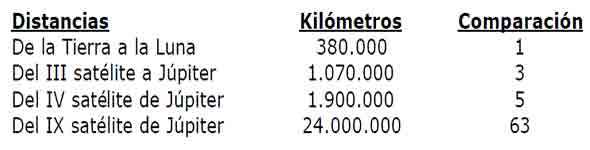

En lo que se refiere a la potencia de Júpiter como centro de gravitación, resulta enorme, si se consideran las distancias a que giran sus lunas alrededor de este planeta gigante. He aquí una tabla de estas distancias

Se ve que el sistema de Júpiter tiene unas dimensiones 63 veces mayores que el sistema Tierra-Luna; Ningún otro planeta posee una familia tan extensa de satélites.

No sin fundamento se compara a Júpiter con un Sol pequeño. Su masa es 3 veces mayor que la masa de todos los planetas restantes tomados en conjunto, y si de golpe desapareciera el Sol, su lugar podría ser ocupado por Júpiter, que mantendría a todos los planetas girando a su alrededor, si bien lentamente, como nuevo cuerpo central del sistema.

Hay también rasgos de semejanza entre Júpiter y el Sol en cuanto a la estructura física. La densidad media de su materia es de 1,35 con relación al agua, próxima a la densidad del Sol (1,4). Sin embargo, el fuerte aplastamiento de Júpiter hace suponer que posee un núcleo denso, rodeado de una gruesa capa de hielo y de una gigantesca atmósfera.

No hace mucho tiempo, la comparación entre Júpiter y el Sol fue llevada más lejos; se supuso que este planeta no está cubierto por una corteza sólida y que apenas si acaba de salir del estado de incandescencia. La idea que en la actualidad se tiene de Júpiter es precisamente la contraria: la medida directa de su temperatura mostró que es extremadamente baja: ¡140 centígrados bajo cero! En verdad se trata de la temperatura de las capas de nubes que nadan en la atmósfera de Júpiter.

La baja temperatura de Júpiter dificulta la explicación de sus particularidades físicas: las tormentas de su atmósfera, las franjas, las manchas, etc. Los astrónomos se encuentran ante una verdadera madeja de enigmas.

No hace mucho, en la atmósfera de Júpiter (y también en la de su vecino Saturno) se descubrió la presencia indudable de una gran cantidad de amoníaco y metano[62].

8. La desaparición de los anillos de Saturno

En el año 1921 se propagó un rumor sensacional: ¡Saturno había perdido sus anillos! Y no sólo esto: los fragmentos de los anillos destruidos volaban por el espacio sideral en dirección al Sol y en su camino caerían sobre la Tierra. Se indicaba incluso el día en que debía producirse el encuentro catastrófico…

Esta historia sirve de ejemplo característico de como se propagan las falsas noticias.

El origen de este rumor sensacional es muy simple: en el año mencionado el triple anillo de Saturno dejó de ser visible durante un corto tiempo, “desapareció”, según la expresión del calendario astronómico; se interpretó esta expresión literalmente, como una desaparición física, es decir, como una ruptura del anillo, y se adornó posteriormente el suceso con detalles que llegaban incluso a la catástrofe universal, hablándose de la caída de los fragmentos del anillo en el Sol y de su inevitable encuentro con la Tierra.

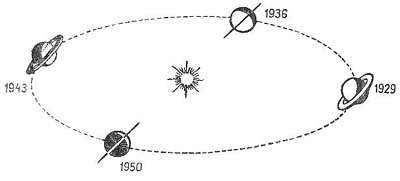

Figura 67. Posiciones que ocupan los anillos de Saturno con relación al Sol durante una revolución de este planeta alrededor de su órbita (29 años).

¡Qué gran alboroto originó la inocente información del calendario astronómico que anunciaba la desaparición óptica de los anillos de Saturno! Pero ¿cuál era la causa de esta desaparición? Los anillos de Saturno son muy delgados, su espesor mide sólo dos o tres decenas de kilómetros; en comparación con su ancho, tienen el grosor de una hoja de papel.

Por esto, cuando los anillos se colocan de perfil al Sol, éste no ilumina sus superficies superiores e inferiores, y los anillos se hacen invisibles. También resultan invisibles cuando se colocan de perfil al observador terrestre.

Los anillos de Saturno presentan una inclinación de 27º respecto al plano de la órbita de la Tierra, pero a lo largo de una revolución alrededor de su órbita (29 años), en dos puntos diametralmente opuestos, el planeta coloca los anillos de perfil al Sol y al observador terrestre (figura 67), y, en otros dos puntos situados a 90º de los primeros, los anillos, por el contrario, muestran al Sol y a la Tierra su mayor ancho, “se abren”, al decir de los astrónomos.

9. Anagramas astronómicos

La desaparición de los anillos de Saturno dejó en su momento perplejo a Galileo, al que faltó muy poco para descubrir este rasgo particularmente notable del planeta, pero que no pudo llegar a hacerlo debido a la incomprensible desaparición de los anillos.

Esta historia es muy interesante. En aquel tiempo era muy frecuente tratar de reservarse el derecho de primacía en cualquier descubrimiento sirviéndose de un original artificio. Cuando llegaba a descubrir algo que aún necesitaba de confirmación posterior, el hombre de ciencia, por temor a que otro se adelantara, recurría a la ayuda de anagramas (trasposiciones de letras): comunicaba sucintamente la esencia de su descubrimiento en forma de anagrama, cuyo verdadero sentido era conocido sólo por él mismo.

Si el hombre de ciencia no tenía tiempo de confirmar su descubrimiento, podía demostrar su prioridad en el caso de que apareciera otro pretendiente. Cuando finalmente se convencía de la legitimidad del hallazgo original, descubría el secreto del anagrama.

Observando con su imperfecto telescopio que Saturno tenía cerca algún cuerpo agregado, Galileo se apresuró a “patentar” este descubrimiento e hizo público el siguiente juego de letras

Smaismrmielmepoetaleumibuvnenugttaviras

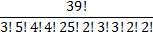

Adivinar lo que se esconde tras estas letras es totalmente imposible[63]. Naturalmente, se pueden ensayar todos los cambios de lugar de estas 39 letras y de este modo descifrar la frase que proponía Galileo; pero eso exigiría realizar un trabajo enorme. Quien conozca la teoría combinatoria puede calcular el número total de las distintas permutaciones (con repetición) posibles[64]. Son

Este número está formado aproximadamente por 35 cifras (recordemos que el número de segundos de un año ¡está formado sólo por 8 cifras!). Se ve claramente lo bien que Galileo se aseguró el secreto de su hallazgo.

Un contemporáneo del sabio italiano, Kepler[65], con paciencia incomparable, dedicó muchos esfuerzos a descubrir el sentido oculto de la comunicación de Galileo, y creyó haberlo logrado luego de eliminar dos letras del mensaje publicado por Galileo, formando esta frase en latín:

Salve, umbistineum geminatum Martia proles

(Os saludo, hijos gemelos de Marte)

Kepler quedó convencido de que Galileo había descubierto los dos satélites de Marte cuya existencia él mismo sospechaba (en realidad, fueron descubiertos dos siglos y medio después). Sin embargo, el ingenioso Kepler esta vez no llegó a la verdad. Cuando Galileo dejó finalmente al descubierto el secreto de su comunicación resultó que la frase, luego de eliminar dos letras, era la siguiente:

Altissimum planetam tergeminum observavi

(Observé triple el más alto de los planetas)

Por la escasa potencia de su telescopio, Galileo no podía explicarse el verdadero significado de esta “triple” aparición de Saturno[66], y cuando pasados algunos años estos agregados laterales del planeta desaparecieron completamente, Galileo creyó que se había equivocado y que Saturno no tenía ningún cuerpo agregado.

La gloria de descubrir los anillos de Saturno le cupo medio siglo después a Huygens[67]. A semejanza de Galileo, no publicó inmediatamente su descubrimiento, sino que ocultó su hallazgo en escritura cifrada:

Aaaaaaacccccdeeeeeghiiiiiiiiiiimmnnnnnnnnnnooooppqrrstttttuuuu

Pasados tres años, convencido de la validez de su descubrimiento, Huygens aclaró el sentido de su comunicación:

Annulo cingitur, tenui, plano, nusquam cohaerente, ad eclipticam inclinato.

(Rodeado por un anillo delgado, aplastado, que no lo toca en ninguna parte, inclinado sobre la eclíptica).

10. Un planeta situado más allá de Neptuno

En la primera edición de este libro (1929) escribí que el último planeta conocido del sistema solar era Neptuno, que se encuentra 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Ahora no puedo repetir esto, pues en 1930 se agregó a nuestro sistema solar un nuevo miembro, el noveno planeta mayor, que gira alrededor del Sol más allá de Neptuno.

Este descubrimiento no fue totalmente inesperado. Hacía tiempo que los astrónomos se inclinaban a pensar en la existencia de un planeta desconocido más allá de Neptuno. Hace poco más de cien años se consideraba a Urano como el último planeta del sistema solar.

Algunas irregularidades en su movimiento llevaron a sospechar la existencia de un planeta más lejano aún, cuya atracción alteraba la trayectoria calculada de Urano.

A la investigación matemática del problema por el matemático inglés Adams y por el astrónomo francés Le Verrier[68] siguió un brillante descubrimiento; el planeta sospechado fue visto en el telescopio. Un mundo descubierto por el cálculo, “con lápiz y papel”, se manifestó a la vista humana.

Así fue descubierto Neptuno. Posteriormente se vio que la influencia de Neptuno no explicaba completamente todas las irregularidades del movimiento de Urano. Entonces surgió la idea de la existencia de otro planeta transneptuniano. Era necesario hallarlo, y los matemáticos empezaron a trabajar en este problema. Fueron propuestas varias soluciones que situaban al noveno planeta a diferentes distancias del Sol y que atribuían distintas masas al cuerpo celeste buscado.

En el año 1930 (más exactamente, a finales de 1929), el telescopio sacó por fin de las tinieblas en los confines del sistema solar un nuevo miembro de la familia planetaria, al que se le dio el nombre de Plutón. Este descubrimiento fue hecho por el joven astrónomo Tombaugh[69].

Plutón gira en una trayectoria muy próxima a una de las órbitas que le fueron asignadas previamente. Sin embargo de acuerdo con los especialistas, en este resultado no se puede ver un éxito del cálculo; la coincidencia de las órbitas en este caso no es más que una feliz casualidad.

¿Qué sabemos de este mundo recién descubierto? Hasta ahora, poco. Se encuentra tan alejado de nosotros y es iluminado tan débilmente por el Sol, que aun con los más potentes instrumentos resulta difícil medir su diámetro, que resultó ser igual a 5900 km, o sea, a 0,47 diámetros terrestres.

Plutón se mueve alrededor del Sol siguiendo una órbita bastante alargada (de excentricidad 0,25), notablemente inclinada (17º) respecto al plano de la órbita terrestre, a una distancia del Sol 40 veces mayor que la Tierra. Cerca de 250 años emplea el planeta en recorrer este enorme camino.

En el cielo de Plutón el Sol brilla 1600 veces más débilmente que en la Tierra. Sé ve como un pequeño disco en un ángulo de 45”, es decir, aproximadamente del mismo tamaño que vemos a Júpiter. Resulta interesante, sin embargo, establecer quién brilla más, si el Sol en Plutón o la Luna llena en la Tierra.

Resulta que el lejano Plutón no está tan desprovisto de luz solar como podría pensarse. La Luna llena brilla en la Tierra 440.000 veces más débilmente que el Sol. En el cielo de Plutón, el astro diurno es 1600 veces más débil que en la Tierra. Esto quiere decir que el brillo de la luz solar en Plutón es igual a

440.000/1600 = 275

es decir, 275 veces más intensa que la luz de la Luna llena en la Tierra. Si el cielo de Plutón resultara ser tan claro como en la Tierra (esto es verosímil, ya que Plutón al parecer está desprovisto de atmósfera), la iluminación diurna de este planeta sería igual a la iluminación de 275 Lunas llenas, y, al mismo tiempo, 30 veces más brillante que la más clara de las noches blancas de Leningrado. Por lo tanto, es erróneo llamar a Plutón el rey de la noche eterna.

11. Los planetas enanos

Los nueve planetas mayores de que hasta ahora hemos hablado no constituyen toda la población planetaria de nuestro sistema solar. Sólo son sus más notables representantes desde el punto de vista de las dimensiones. Aparte de esto, alrededor del Sol giran, a diversas distancias, numerosos planetas de tamaño mucho menor. Estos enanos del mundo de los planetas se llaman asteroides (literalmente, “parecidos a estrellas”), o también, “planetas menores”.

El más notable de ellos, Ceres, tiene un diámetro de 1030 km[70]; es de volumen mucho menor que la Luna, aproximadamente, un número de veces igual al que la Luna es menor que la Tierra.

Ceres, el primero de los planetas menores, fue descubierto en la primera noche del siglo pasado (el 1º de enero del año 1801).

Durante el siglo XIX fueron descubiertos más de 400 asteroides. Todos los planetas menores giran alrededor del Sol, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Por esta razón, hasta no hace mucho tiempo se daba por cierto que los asteroides estaban concentrados, en forma de anillo, en el ancho espacio existente entre las órbitas de los dos planetas mencionados.

En el siglo XX, y en particular en los últimos años, se ampliaron los límites de la franja de asteroides. Ya Eros[71], descubierto a fines del siglo pasado (en el año 1898), apareció fuera de dichos límites, puesto que gran parte de su órbita se encuentra dentro de la órbita de Marte.

En 1920 los astrónomos dieron con el asteroide Hidalgo[72], cuyo camino cruza la órbita de Júpiter y llega cerca de la órbita de Saturno.

El asteroide Hidalgo es notable por otro motivo: entre todos los planetas conocidos, posee una de las órbitas más extraordinariamente alargadas (su excentricidad es igual a 0,66), y muy inclinada respecto al plano de la órbita terrestre, con la que forma un ángulo de 43º.

Observemos de paso que el nombre dado a este planeta lo fue en honor de Hidalgo y Costilla, glorioso héroe de las luchas de Méjico por su independencia, muerto en el año 1811[73].

Todavía se ensanchó más la zona de los planetas menores en el año 1936, cuando fue descubierto un asteroide con una excentricidad de 0,78. El nuevo miembro de nuestro sistema solar recibió la denominación de Adonis. Una particularidad de este nuevo planeta menor es que, en el punto más alejado de su camino, se separa del Sol casi a la distancia de Júpiter y, en su punto más próximo, pasa cerca de la órbita de Mercurio.

Finalmente, en 1949 fue descubierto el planeta menor Ícaro, que tiene una órbita excepcional. Su excentricidad es igual a 0,83; su máximo alejamiento del Sol es dos veces mayor que el radio de la órbita terrestre, y el mínimo, alrededor de un quinto de la distancia de la Tierra al Sol. Ninguno de los planetas conocidos se acerca tanto al Sol como Ícaro.

El sistema de registro de los planetas recién descubiertos resulta de interés general, puesto que también se puede emplear para fines no astronómicos. En primer lugar se escribe el año del descubrimiento del planeta, y luego la letra que señala la mitad del mes de la fecha de su descubrimiento (el año está dividido en 24 medios meses, que se indican con las sucesivas letras del alfabeto).

Como en el transcurso de medio mes se descubren frecuentemente varios planetas menores, se señalan con una segunda letra, por orden alfabético. Si las segundas letras no bastan, se les agregan números al lado. Por ejemplo 1932 EA1, es el asteroide número 25, descubierto en el año 1932, en la primera mitad de marzo. Tras el cálculo de la órbita del planeta recién descubierto, éste recibe un número de orden y después un nombre[74].

De la totalidad de los planetas menores, hasta ahora seguramente sólo una pequeña parte es asequible a los instrumentos astronómicos; los restantes escapan a las redes de los cazadores. De acuerdo con los cálculos, el número de asteroides existentes en el sistema solar debe ser del orden de 40 a 50.000.

Hasta el momento el número de planetas enanos descubiertos por los astrónomos pasa de mil quinientos; de ellos, más de cien fueron descubiertos por los astrónomos del observatorio de Simeiz (en Crimea, a orillas del mar Negro)[75], principalmente por el esfuerzo del entusiasta cazador de asteroides Grigory Nikolaevich Neuymin.

El lector no se sorprenderá si encuentra en la lista de los planetas menores nombres tales como “Vladilen” (en honor de Vladimir Ilich Lenin), y también “Morosov” y “Figner”[76] (en honor de los célebres revolucionarios rusos), “Simeiz” y otros.

Por el número de los asteroides descubiertos, Simeiz ocupa uno de los principales lugares entre los observatorios del mundo; por el estudio de los problemas teóricos relativos a los asteroides, la astronomía soviética también ocupa un puesto de gran importancia en la ciencia mundial.

El Instituto de Astronomía Teórica de la Academia de Ciencias de la URSS (en Leningrado), predice desde hace muchos años las posiciones de gran número de planetas menores y rectifica la teoría de sus movimientos. El Instituto publica anualmente las posiciones prefijadas (llamadas “efemérides”) y las envía a todos los observatorios del mundo.

Las dimensiones de los planetas menores varían en extremo. Los grandes, como Ceres o Palas (930 y 532 km de diámetro), son pocos. Unos 70 asteroides poseen un diámetro mayor de 100 km. La mayor parte de los planetas menores conocidos tienen un diámetro de 20 a 40 km. Pero hay muchos del todo “minúsculos” (entre comillas, porque en labios del astrónomo esta palabra tiene un valor relativo).

Aunque falta mucho aún para descubrir todos los miembros del anillo de asteroides, hay sin embargo razones para afirmar que la masa total de los asteroides, tanto descubiertos como no descubiertos, constituye cerca de 4/100 de la masa del globo terrestre. Se supone que hasta ahora no se ha descubierto más del 5% del número de asteroides que pueden ser captados por los telescopios contemporáneos.

“Pudiera pensarse -escribe nuestro mejor conocedor de estos pequeños planetas, G. N. Neuymin, que todos los asteroides poseen propiedades físicas bastante similares. En realidad, nos encontramos con una variedad sorprendente. Así, por ejemplo, la capacidad de reflexión que se ha determinado para los cuatro primeros asteroides indica que Ceres y Palas reflejan la luz como las rocas montañosas oscuras de la Tierra, Juno como las rocas claras y Vesta en forma semejante a las nubes blancas.