Astronomía recreativa

Capítulo 3. Los planetas

Página 11 de 18

Esto resulta más enigmático en cuanto los asteroides, por su pequeñez, no pueden mantener una atmósfera a su alrededor. Sin duda están desprovistos de ella, y toda la diferencia en la capacidad de reflexión se debe atribuir a los materiales mismos de que está constituida la superficie del planeta.”

Algunos planetas menores presentan fluctuaciones de brillo que son testimonio de su movimiento de rotación y de su forma irregular.

12. Nuestros vecinos más próximos

El asteroide Adonis mencionado anteriormente se distingue de los demás asteroides por su órbita, la que además de ser extraordinariamente grande, es alargada como la de un cometa. Es notable también porque pasa muy cerca de la Tierra.

En el año de su descubrimiento, Adonis pasó a una distancia de 1½ millones de km de la Tierra. Es cierto que la Luna está más cerca de nosotros; pero la Luna, aunque es mucho mayor que los asteroides, no tiene el rango de éstos, no es un planeta independiente, sino el satélite de un planeta.

Otro asteroide, Apolo, integra la lista de los pequeños planetas más próximos a la Tierra. Este asteroide pasó, el año en que fue descubierto, a una distancia de sólo 3 millones de km de la Tierra. Esta distancia se considera muy corta en la escala planetaria, puesto que Marte no se aproxima a la Tierra a menos de 55 millones de kilómetros y Venus nunca pasa a menos de 40 millones de kilómetros de nosotros.

Es interesante notar que este asteroide se acerca todavía más a Venus: a sólo 200.000 km, ¡la mitad de la distancia de la Luna a la Tierra! No conocemos otro acercamiento mayor entre los planetas de nuestro sistema.

Este asteroide vecino nuestro también se destaca por ser uno de los más pequeños planetas catalogados por los astrónomos. Su diámetro no supera los 2 km, o quizás menos.

En 1937 fue descubierto el asteroide Hermes, que en ocasiones puede acercarse a la Tierra a una distancia del mismo orden que la que nos separa de la Luna (500.000 km). Su diámetro no excede de 1 km. Conviene observar en este ejemplo el valor que tiene en el lenguaje astronómico la palabra “pequeño”. Si un asteroide minúsculo como éste, con un volumen de sólo 0,52 km2, es decir, de 520.000.000 m3, fuera de granito, pesaría aproximadamente 1.500.000.000 toneladas.

Con este material se podrían levantar 300 monumentos como la pirámide de Keops. Ya vemos cómo ha de entenderse la palabra “pequeño” cuando se habla en términos astronómicos.

13. Los acompañantes de Júpiter

Entre los 1600 asteroides conocidos hasta ahora se destaca por sus notables movimientos un grupo formado por quince planetas menores que recibieron denominaciones de héroes de la guerra de Troya: Aquiles, Patroclo, Héctor, Néstor, Príamo, Agamenón, etc. Cada “troyano” gira alrededor del Sol de tal modo, que el asteroide, Júpiter y el Sol, en cualquier momento, ocupan los vértices de un triángulo equilátero.

Los “troyanos” se pueden considerar como acompañantes particulares de Júpiter, al que escoltan manteniéndose a gran distancia: algunos se encuentran 60º delante de Júpiter; otros van detrás, igual número de grados, y todos completan una vuelta alrededor del Sol en el mismo tiempo.

El equilibrio de ese triángulo planetario es interesante. Si un asteroide saliera de su posición, la fuerza de gravitación lo haría regresar a su sitio.

Mucho antes del descubrimiento de los “troyanos”, la posibilidad de semejante equilibrio móvil de tres cuerpos sometidos a la gravitación fue predicha por el matemático francés Lagrange, en virtud de investigaciones teóricas por él realizadas. Lagrange estudió este caso como un problema matemático interesante, y pensó que quizás en algún lugar del espacio se daba realmente una relación semejante.

La búsqueda meticulosa de los asteroides condujo al descubrimiento, dentro de los límites del sistema planetario, de un ejemplo real del caso predicho teóricamente por Lagrange[77]. Esto pone claramente de manifiesto la importancia que tiene para el desarrollo de la astronomía el estudio cuidadoso de los numerosos cuerpos celestes denominados planetas menores.

14. Los cielos ajenos

Ya hemos efectuado un vuelo imaginario a la superficie de la Luna y hemos echado desde allá una mirada a nuestra Tierra y a otros astros.

Visitemos ahora mentalmente los planetas del sistema solar y admiremos desde allí el espectáculo del cielo.

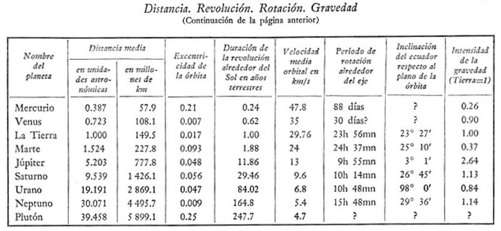

Empecemos por Venus. Si la atmósfera es suficientemente transparente, veremos el disco del Sol con doble superficie de como lo vemos en nuestro cielo (figura 68).

En correspondencia con esto, el Sol derrama sobre Venus doble cantidad de calor y de luz que sobre la Tierra. En el cielo nocturno de Venus nos sorprendería una estrella de brillo extraordinario. Es la Tierra, que brilla allí con luz mucho más intensa que Venus para nosotros, aunque las dimensiones de ambos planetas son casi las mismas. Es fácil comprender por qué esto es así.

Figura 68. Dimensiones aparentes del Sol desde la Tierra y desde otros planetas.

Nuestra Tierra, en el cielo de Venus, en la época de su mayor aproximación a éste, brilla como un disco completo, igual que para nosotros Marte cuando se halla en oposición. En resumen, la Tierra, en el cielo de Venus, cuando se encuentre en su fase plena, brillará seis veces más intensamente que Venus para nosotros en la época de su mayor brillo, siempre que el cielo de nuestro vecino sea completamente claro.

Sin embargo, resulta erróneo pensar que el brillo de la Tierra, regando copiosamente la cara oscura de Venus, puede ser la causante de su “luz cenicienta”. La Tierra ilumina a Venus con la misma intensidad con la que una bujía normal alumbra a 35 m de distancia. Evidentemente, esto no es suficiente para producir el fenómeno de la “luz cenicienta”.

En el cielo de Venus, a la luz de la Tierra se le añade frecuentemente la luz de nuestra Luna, la cual brilla allí cuatro veces más que Sirio. Es dudoso que haya en todo el sistema solar un cuerpo más brillante que el astro doble Tierra-Luna, que embellece el cielo de Venus. Un observador situado en Venus verá, una buena parte del tiempo, la Tierra y la Luna separadas, y con el telescopio distinguirá además detalles de la superficie lunar.

Otro planeta que brilla mucho en el cielo de Venus es Mercurio, que viene a ser su lucero matutino y vespertino. A propósito de esto, digamos que también desde la Tierra Mercurio se ve como una estrella brillante, ante la cual resulta pálida la luz de Sirio. Este planeta brilla en Venus casi una intensidad tres veces mayor que en la Tierra. En compensación, Marte brilla con luz 2½ veces más débil; casi más apagado que para nosotros, resulta Júpiter.

En lo que se refiere a las estrellas fijas, el contorno de las constelaciones es exactamente el mismo en el cielo de todos los planetas del sistema solar. Desde Mercurio, desde Júpiter, desde Saturno, desde Neptuno, desde Plutón, veremos los mismos esquemas formados por las estrellas. Las estrellas están muy alejadas en comparación con las distancias planetarias.

Salgamos de Venus hacia el pequeño Mercurio; entramos en un extraño mundo desprovisto de atmósfera que no conoce la sucesión de los días y las noches. El Sol pende allí inmóvil en el cielo, como un disco gigantesco, seis veces mayor (en superficie) que en la Tierra (figura 68). Nuestro planeta, en el cielo de Mercurio, brilla aproximadamente con doble intensidad que Venus en nuestro cielo. El mismo Venus brilla allí con fulgor poco común. Ninguna otra estrella o planeta en ninguna parte de nuestro sistema brilla tan deslumbrante como Venus en el cielo negro y sin nubes de Mercurio.

Dirijámonos a Marte. El Sol, visto desde allí, parecerá un disco tres veces más pequeño que si visto desde la Tierra (figura 68). Nuestro propio planeta brilla en el cielo de Marte como lucero matutino y vespertino, igual que Venus para nosotros, pero más pálido que éste, casi como vemos a Júpiter. La Tierra nunca se verá desde allí en su fase llena. Los marcianos no podrán ver en un momento dado más de las ¾ partes de su disco.

Desde Marte, nuestra Luna será visible a simple vista como una estrella casi tan brillante como Sirio. Con el telescopio se verán las fases de la Tierra y las de la Luna. Fobos, el satélite próximo a Marte, a pesar de sus ínfimas dimensiones (10 km de diámetro), se encuentra tan cerca de Marte que, en el período de “Fobos lleno”, brilla 25 veces más claro que Venus para nosotros. El segundo satélite, Deimos, es mucho menos brillante, pero también eclipsa la luz de la Tierra en el cielo de Marte. A pesar de sus pequeñas dimensiones, Fobos está tan cerca de Marte que desde éste sus fases se verán claramente. Un hombre de buena agudeza visual observará con absoluta seguridad, las fases de Deimos (Deimos sería visible desde Marte con un ángulo de 1’, y Fobos, con un ángulo de cerca de 6’).

Antes de dirigirnos más lejos, detengámonos un momento en la superficie del satélite más próximo a Marte. Veremos desde allí un espectáculo absolutamente excepcional: en el cielo brillará, cambiando rápidamente sus fases, un disco gigante, algunos miles de veces más brillante que nuestra Luna. Es el planeta Marte. Su disco ocupa en el cielo 41º, es decir, 80 veces mayor que la Luna para nosotros. Sólo en el satélite más próximo a Júpiter se podrá observar un espectáculo celeste semejante.

Trasladémonos ahora a la superficie del planeta gigante que acabamos de mencionar. Si el cielo de Júpiter es claro, el Sol se verá como un disco de superficie 25 veces menor que en nuestro cielo (figura 68), y brillará otras tantas veces menos. Al breve día de 5 horas le sigue rápidamente la noche. Si nos ponemos a buscar sobre el fondo de estrellas los planetas conocidos, los encontraremos, pero ¡qué cambiados!

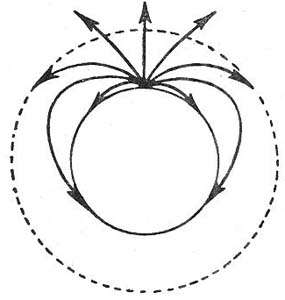

Figura 69. Posible curvatura de los rayos luminosos en la atmósfera de Júpiter. (Ver en el texto las consecuencias de este fenómeno).

Mercurio se perderá totalmente en los rayos del Sol; se podrán observar con el telescopio Venus y la Tierra, sólo en los crepúsculos, pues se pondrán al mismo tiempo que el Sol[78]; y Marte apenas será visible. En compensación, Saturno rivalizará en brillo, con enorme ventaja, con Sirio.

En el cielo de Júpiter ocupan un lugar importante sus lunas; los satélites I y II son casi tan brillantes como la Tierra en el cielo de Venus, el III es tres veces más brillante que la Tierra vista desde Venus, y los IV y V, son varias veces más brillantes que Sirio.

En cuanto a sus dimensiones, los diámetros aparentes de los cuatro primeros satélites serán mayores que el diámetro aparente del Sol. Los tres primeros satélites se sumergen en cada revolución, en la sombra de Júpiter, de modo que nunca serán visibles en las fases disco lleno. En este planeta también se producen eclipses totales de Sol, pero la zona de visibilidad de esos eclipses ocupa sólo una estrecha franja en la superficie de Júpiter.

La atmósfera de Júpiter quizás no sea tan transparente como la de la Tierra, pues es demasiado alta y densa. La gran densidad de la atmósfera puede dar lugar en Júpiter a fenómenos ópticos muy originales debidos a la refracción de la luz. En la Tierra resulta de poca importancia la refracción de los rayos luminosos, provocada por la atmósfera; ésta solo ocasiona una elevación (óptica) de los astros en el cielo.

Pero debido a la mayor altura y densidad de su atmósfera, en Júpiter son posibles fenómenos ópticos mucho más apreciables. Los rayos que salen muy inclinados de un punto de su superficie (figura 69) no abandonan la atmósfera y se curvan hacia la superficie del planeta como las ondas de radio en la atmósfera terrestre. Un observador que se encuentre en este punto podrá ver algo inusitado. Le parecerá que está en el fondo de una taza gigantesca. Dentro de la taza estará distribuida casi toda la superficie del gigantesco planeta, cuyos contornos cerca de los bordes estarán muy apretados.

Y sobre la taza se extenderá el cielo, no la mitad del cielo que vemos, sino casi todo el cielo, aunque borroso y poco definido en los bordes de la taza. El astro diurno nunca abandonará este extraño cielo y se podrá ver el Sol de medianoche desde cualquier punto del planeta. Que realmente se den en Júpiter estas condiciones excepcionales, es cosa que hasta ahora, naturalmente, nadie puede afirmar con certeza.

Un espectáculo igualmente inusitado resultará el mismo Júpiter visto desde sus satélites más próximos (figura 70).

Por ejemplo, desde el V satélite (el más cercano) el disco gigante del planeta tendrá un diámetro casi noventa veces mayor que nuestra Luna[79]y brillará sólo seis o siete veces más débilmente que el Sol. Cuando se desplace sobre el horizonte sobre su borde inferior, su borde superior aparecerá en la mitad de la bóveda celeste, y al sumergirse en el horizonte, el disco ocupará la octava parte de éste. Sobre este disco, que girará rápidamente, aparecerán ocasionalmente circulitos oscuros, las sombras de las lunas de Júpiter, que como es natural, no pueden oscurecer en forma notable al planeta gigante.

Figura 70. Júpiter observado desde su tercer satélite.

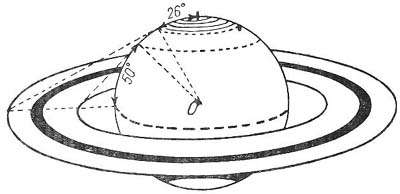

Trasladados al siguiente planeta, a Saturno, estudiemos en qué forma se presentarán, a un observador situado en él, los famosos anillos de este planeta. Resulta, ante todo, que los anillos no serán visibles desde todos los puntos de la superficie de Saturno. Desde los polos hasta los paralelos 64º serán totalmente invisibles. En el límite de estos casquetes polares, apenas podrá verse el borde exterior del anillo externo (figura 71). A partir del paralelo 64º y hasta el paralelo 50º, aumentarán las condiciones de visibilidad de los anillos; siempre será visible su mayor parte, y en el paralelo 50º, el observador podrá admirar toda la extensión de los anillos, los cuales se presentarán allí en su ángulo mayor: 12º.

Más cerca del ecuador del planeta, los anillos se reducirán para el observador, aunque se elevarán mucho más en el horizonte. En el ecuador mismo de Saturno, se podrán ver en forma de una franja muy estrecha que cruza la bóveda celeste de Oeste a Este y pasa por el cenit.

Lo dicho hasta acá, todavía no da una idea completa de las condiciones de visibilidad de los anillos. Es necesario recordar que sólo uno de los lados de los anillos está iluminado; el otro queda en la sombra. La parte iluminada es visible sólo desde la mitad de Saturno a la cual está dirigida.

Así, pues, durante una mitad del largo año de Saturno será posible ver los anillos sólo desde una mitad del planeta (el resto del año serán visibles desde la otra mitad), principalmente de día. En las breves horas en que los anillos sean visibles de noche, se eclipsarán parcialmente en la sombra del planeta.

Finalmente, todavía queda un detalle interesante: la zona ecuatorial, durante varios años terrestres, queda oscurecida por los anillos.

El cuadro más fantástico del cielo, sin duda alguna, es el que descubrirá un observador desde uno de los satélites más próximos a Saturno. Este planeta, con sus anillos, particularmente en las fases no llenas en que Saturno sea visible en forma de hoz, constituirá un espectáculo como no se podrá contemplar desde ningún otro punto de nuestro sistema planetario.

En el cielo se dibujará una hoz gigante cruzada por las franjas estrechas de los anillos, que se observarán de perfil y, alrededor de ellos, aparecerá un grupo de satélites de Saturno, también en forma de hoz pero de dimensiones mucho más reducidas.

Figura 71. La visibilidad de los anillos de Saturno desde distintos puntos de la superficie de este planeta. En las regiones polares, hasta el paralelo 64, los anillos son totalmente invisibles.

La siguiente lista indica, en orden decreciente, los brillos comparativos de distintos astros vistos desde diversos planetas.

Hemos resaltado los números 4, 7 y 10, los planetas vistos desde la Tierra, porque, como su brillo nos es conocido, pueden servirnos como punto de comparación para apreciar la visibilidad de los astros en otros planetas.

La lista nos indica claramente, que nuestro propio planeta, la Tierra, ocupa en cuanto a brillo, uno de los primeros lugares en el cielo de los planetas más próximos al Sol; incluso en el cielo de Mercurio brilla con luz más viva que Venus y Júpiter para nosotros.

En la sección “10. La magnitud estelar de los planetas en el cielo terrestre y en los cielos ajenos” (Capítulo 4), volveremos a hablar con mayor precisión sobre la intensidad del brillo de la Tierra y demás planetas.

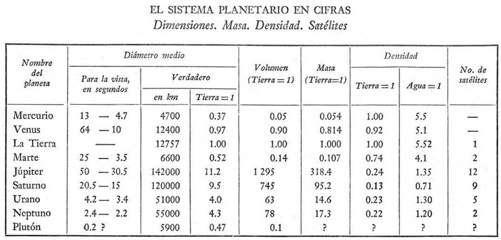

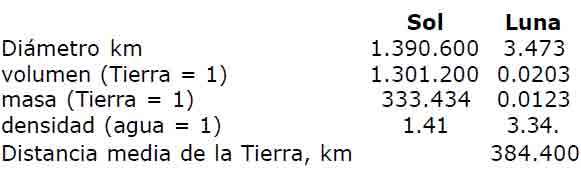

Finalmente, damos una serie de datos numéricos relativos al sistema solar, que pueden servir como información para el lector[80].

En las tablas siguientes se presentan datos sobre los planetas del sistema solar.

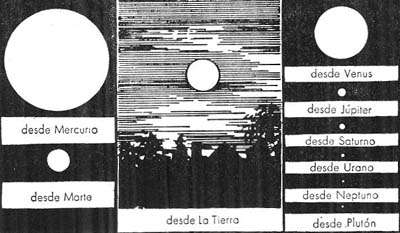

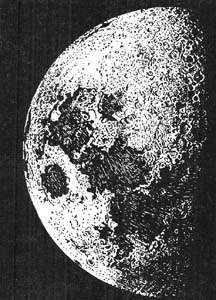

En la figura 72 se da una idea de cómo se ven los planetas con un telescopio no muy grande, de 100 aumentos. Para efectos de comparación, debajo se muestra la Luna tal cual se ve con un aumento similar (es necesario mantener el dibujo a la distancia de visión tridimensional, es decir, a 25 cm de los ojos).

Arriba, se muestra Mercurio, con el aumento indicado, en su mayor y en su menor alejamiento de nosotros. Debajo de él, Venus, y después, Marte, el sistema de Júpiter y Saturno con sus satélites mayores. (Para detalles sobre las dimensiones aparentes de los planetas, ver mi obra Física recreativa, libro 2, capítulo IX.)

Mercurio en la posición más cercana (invisible) y en la más alejada

Venus en la posición más cercana (invisible), la mayor hoz visible y en la posición más alejada

Marte en la posición más cercana y en la más alejada

Júpiter con los 4 satélites mayores

Saturno con el satélite mayor

Figura 72. Cómo se ven la Luna y los planetas con un telescopio de 100 aumentos. El dibujo debe situarse a 25 cm de los ojos; los discos de los planetas y la Luna (página anterior), aparecerán entonces como se ven en un telescopio del aumento indicado