Aes_si. Полная реконструкция женской наготы в античности (+18). Окончание

Дорида (Doris) – в «древнегреческой» мифологии – океанида, дочь титанов Океана и Тефиды, жена Нерея, мать пятидесяти (или ста) нереид, в том числе весьма популярной в античном искусстве нереиды Амфитриты. Океаниды, нереиды, нимфы источников и другие женские божества, связанные с водой, традиционно изображались полностью обнаженными – честь, которой в римском искусстве кроме них традиционно удостаивалась лишь Венера-Афродита (также в связи с ее морским происхождением).

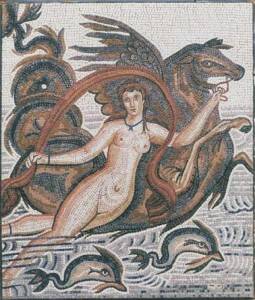

Литературные данные снова подтверждаются изобразительными источниками. Это нереиды на гиппокампах (водяных конях) из свиты Посейдона с мраморного римского саркофага, найденного в Остии (II-III вв.н.э.), обнаженная нереида с младенцем (деталь римского саркофага), Амфитрита с римской мозаики III века на вилле в Булла Регис (Тунис), еще одна Амфитрита с римской мозаики IV века на Вилла Африка (Тунис) и многие другие.

Мотив нагой Амфитриты с гиппокампом, как один из наиболее «серийных» для напольных мозаик римских вилл Средиземноморья, с весьма большой степенью вероятности и стал прообразом для «зверя, выходящего из моря» и «вавилонской блудницы» из наркотических видений Иоанна Патмосского.

[It was only a bad trip, John. Too much weed, just too much…]

Что касается переднеазиатских культур, то глубина их эллинизации оставалась достаточно стабильной на протяжении всего античного периода, включая ранневизантийское время, т.е. от македонских походов и до конца первого века ислама. Касаясь взаимодействия с водой женских высших классов в этих культурах, для них будет справедливо утверждать то же, что ранее было сказано о низших, с той важнейшей поправкой, что степень публичности быта женщин из высших классов на Востоке была в принципе меньшей и в основном ограничивалась дворцом.

Тем не менее, эллинизированная сирийка Родогуна (дочь Митридата I, жившая во II в. до н.э.) согласно Полиэну («Стратегемы»), приняла вестника во время мытья волос, т.е. полностью обнаженной, поскольку именно так осуществлялось мытье головы в античности. Это следует из множества росписей на греческих сосудах и рисунков на этрусских бронзовых зеркалах, постоянно изображающих данный бытовой сюжет.

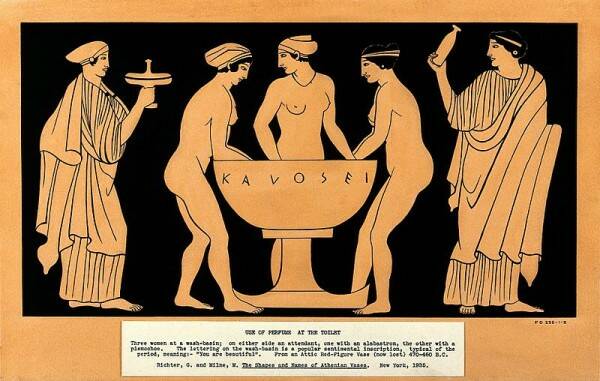

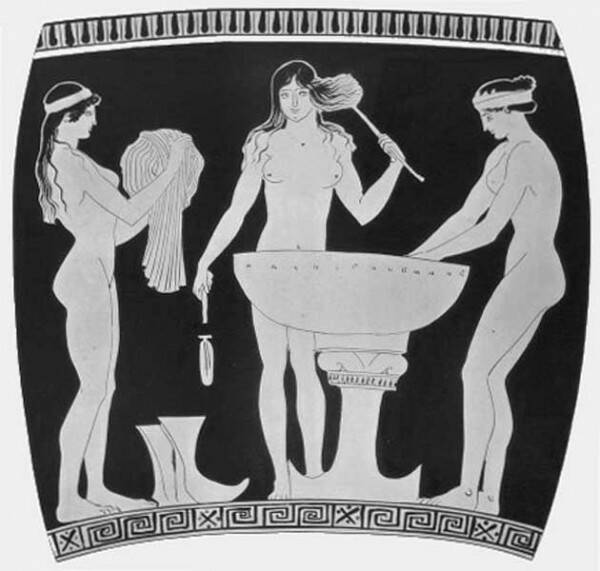

[Женщины в купальне. Прорисовка с аттического краснофигурного сосуда 470-460 гг. до н.э.]

Сама процедура выглядела следующим образом: обнаженные девушки собирались вокруг большой глиняной чаши с водой, умывались и расчесывались, используя поверхность воды в чаше как большое зеркало. Перед этим служанка, также обнаженная, полностью окатывала каждую купальщицу водой из амфоры (что требовало от служанки недюжинной физической силы). Согласно Полиэну, Родогуну уже облили водой, но она еще не успела расчесать волосы. В этот момент в купальне и появился вестник с сообщением о мятеже.

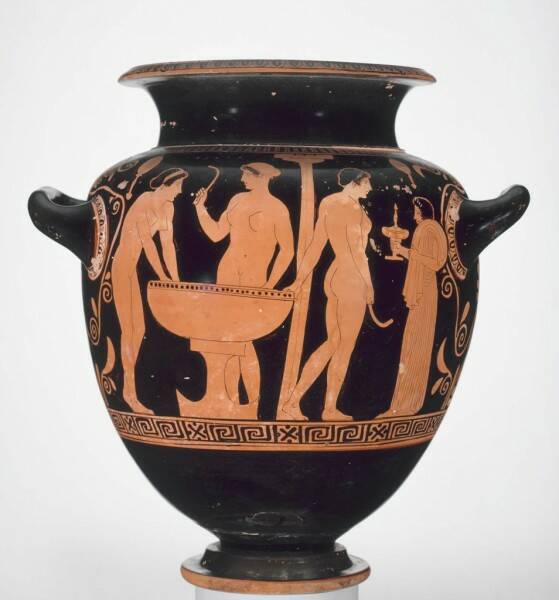

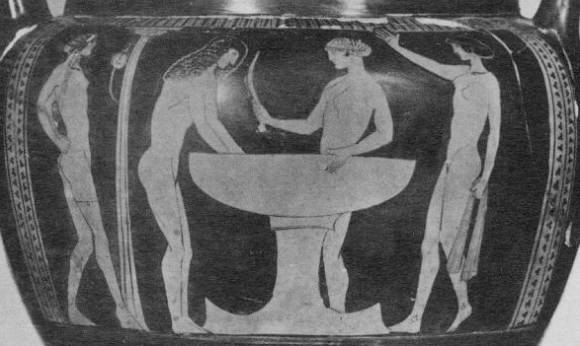

[Атлетки со скребками в купальне. Аттический краснофигурный стамнос. 440 г. до н.э.]

В то самое время, как Родогуна мыла себе голову и расчесывала волосы, пришед к ней некто с известием о возмущении подвластного ей народа. Не причесав волос, она (накинув для начала хотя-бы хитон или же нет? после эскапады Фрины ничто здесь не кажется слишком уж невозможным – прим.) тотчас села на коня, выступила с войском в поход и клялась не прежде заняться головным убором, как по укрощении мятежа. Долго она не могла усмирить мятежников, но наконец привела их в повиновение. Окончив подвиг, она омылась и убрала голову. По этому случаю Персидские Цари и поныне изображают на своих печатях Родогуну с распущенными волосами. (Стратегемы, XXVII)

[Атлетки со скребками в купальне. Фотография краснофигурного сосуда]

По варианту перевода Нефёдкина Родогуна не расчесывала (уже мокрые) волосы, а повязала их на лбу для мытья (при помощи щетки):

Родогуна, моясь, распустила волосы. Пришел некто, возвещая: “Восстал подчиненный народ!”. Она же, не смыв с волос грязь, но как имела их повязанными, села на коня и вывела войско и поклялась не прежде смыть с волос грязь, пока не победит восставших. И долгое время воюя, она одержала победу. После победы она вымылась и отмыла волосы. У персидских царей есть царская печать, имеющая изображение Родогуны, подвязывающей волосы.

Использование специальной щетки для волос и повязывание волос лентой находят свое отражение на краснофигурных росписях (например, объект инв. №2411 Мюнхенского государственного античного собрания). Во всех случаях во время этой процедуры девушки полностью обнажены.

[Девушки завершают купание. Фотография краснофигурного сосуда]

Однако статуя «Родогуны» (также обнаженная, но частично драпированная) найденная (или подброшенная) экспедицией М.Е.Массона в Туркмении, считается Родогуной исключительно произвольно, и скорее всего изображает Афродиту.

Таким образом, близкая по духу сцена из к/ф «Агора» может считаться вполне достоверной, с той лишь разницей, что римляне со временем заменили архаичные греческие купальни полноценными частными бассейнами, что и показано в фильме. Римляне также, с приобретением некоторой культурной зрелости, воспроизвели этрусскую (возможно, отчасти и греческую) практику совместных купаний разных полов около 1 г.н.э.

Так, при Августе впервые мужчины и женщины начинают посещать римские общественные бани вместе, а в новопостроенных термах (не только в Риме, но в некоторых эмансипированных провинциальных городах, например в Помпеях в Центральных термах) устраняется перегородка между женским и мужским отделениями. К середине I века н.э. это становится привычным. О совместных банях как о чем-то само собой разумевшемся упоминают Марциал, Ювенал и в особенности Плиний Ст., еще пытавшийся взывать к республиканским нравам («О, если бы он (Гай Фабриций Лусцин, цензор Республики в IV в до н.э.) увидел… женщин, которые моются вместе с мужчинами!»)

Пытаться запрещать совместные бани стали только поздние Антонины (Адриан и затем Марк Аврелий). Но еще Климент Александрийский (150 – 213) не только подтверждает существование совмещенных бань в Риме эпохи последних Антонинов, но и приводит многочисленные детали:

«И бедные женщины, которым в иных случаях роскошь неизвестна, идут за богачками в те же бани. …И чтобы этих простых людей еще больше озадачить, устраивают они (богачки) так, что те и любовникам их должны бывают удивляться, ибо вскоре затем и эти сюда являются, чтобы с ними нагими забавляться. Перед своими мужьями с себя одежды они снимают неохотно, лицемерно отговариваясь стыдливостью, а каждый какой угодно мужчина этих столь скромно дома себя ведущих жен может нагими видеть в бане. Здесь без стыда раздеваются они перед зрителями, как перед торговцами живым товаром этот бывает раздеваем. Но уже Гесиод справедливо советовал женам не умащать кожи в бане.

Наши общие для мужчин и женщин бани ведут только к распутству, потому что зрение обнаженного тела собой порождает желание. В бане наши женщины с себя как бы смывают и чувство стыдливости. Те же из них, которые еще не дошли до такой степени бесстыдства, хотя не допускают к себе чужих мужчин, зато моются при пособии своих слуг, донага раздеваются перед рабами, заставляют их мыть себя, робкому желанию дозволяя по крайней мере осязание. Приведенный в баню к госпоже служитель в наглости своих желаний торопится раздеться, но несмотря на все своё негодяйство делает это застенчиво. Древние атлеты тоже стыдились совсем обнажать мужское свое тело; они вступали в состязания опоясанные бедренным прикрытием и свидетельствовали таким образом о своем приличии. А нынешние женщины вместе с одеждой освобождаются и от чувства стыда, желают своими прекрасными формами рисоваться…»

(Тит Флавий Климент (Александрийский – бандитская кличка), сочинение “Педагог”)

В этом же тексте сообщается, что совершенно нормальным комплиментом, обращенным к женщине (даже и матроне) во II веке н.э. в Риме был следующий:

Прекрасно развитая нога!

Наконец, в эпоху Антонинов девушки могли купаться и в открытых общественных водоемах в городе Риме.

При поздних императорах перегородки в банях все-таки были восстановлены. В ранней Византии, согласно заметкам Павла Силенциария, придворного чиновника Юстиниана, «...в банях Надежда сопутствует любви, но невозможно застичь женщин, ибо могучую Пафийскую богиню удерживает маленькая дверь. Однако сладостно и это…» («Палатинская Антология»)

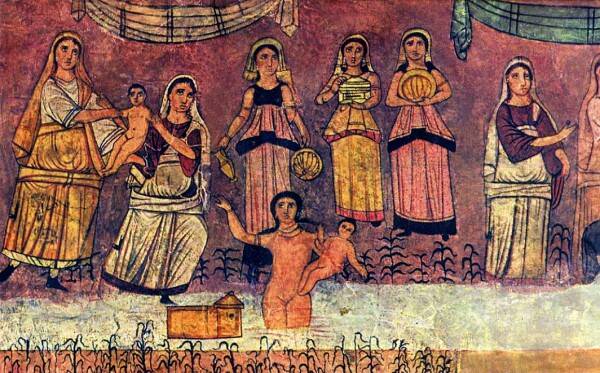

Из оригинальных изобразительных источников поздней античности для темы представляют особый интерес фрески в античной синагоге города Дура-Европос (вторая половина III века н.э.). Дура-Европос находился на стыке греко-римского и арамейско-персидского культурных ареалов, был удален от моря и береговых полисов. Тем не менее, на фреске, изображающей библейский сюжет о нахождении младенца Моисея дочерью фараона (Исх., 2: 1 – 10) служанка, посланная в реку выловить корзину с младенцем, не только полностью обнажена, но и спокойно выполняет свое задание на глазах у всего египетского двора, включающего самого фараона и его советников. Разумеется, на далекое библейское предание переносились обычаи самих строителей синагоги, т.е. провинциальной еврейской арамеоязычной общины на Евфрате середины III века н.э. Иначе говоря, женская публичная нагота на купаниях была нормой по крайней мере для низших социальных классов в это время и в этом месте.

[Фреска в синагоге в Дура-Европос]

Итак, вода в сознании античного человека равнялась наготе для обоих полов: перед водой, как перед неким высшим законом, равны мужчины и женщины, рабы и свободные, в т.ч. в патриархальных Афинах и Риме, на эллинистическом Востоке и даже в иудаистической среде.

[Фридрих Гудолл. “Нахождение Моисея”, фрагмент. Художник следовал своей (правильной) интуиции в отношении Древнего Египта, не подозревая, что точно так же эту сцену представляли в III в н.э. в Месопотамии]

Что касается последней, то здесь Ефремов со своей антисемитской проповедью в “Таис Афинской” попросту сел в лужу. В грязную и одетым. Ведь даже современный иудаизм – единственная авраамическая религия, в которой в качестве неотъемлимой сохранилась такая практика, как погружение в микву, подразумевающая, разумеется, полное обнажение.

Еще более интересны с точки зрения “продленной античности” на Востоке росписи ранней исламской эпохи в омейядском дворце в Кусейр-Амра, запечатлевшие в т.ч. обнаженных пловчих, но в связи с тем, что границы античности установлены нами “по Пиррену” (т.е. по Хиджре), их анализ выходит за рамки данного обзора и требует отдельной серии.

____

* В оригинале “паллиумом”, т.е. греческим плащом, который считался более грубой одеждой, чем туника.

Статья опубликована также на сайте History.eco

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco