Aes_si. Полная реконструкция женской наготы в античности (+18)

Вода в сознании античного человека равнялась наготе для обоих полов: перед водой, как перед неким высшим законом, равны мужчины и женщины, рабы и свободные, в т.ч. в патриархальных Афинах и Риме, на эллинистическом Востоке и даже в иудаистической среде.

[Ю. Пименов, “Утренний бег Аталанты”, 1966 г.]

Введение

Некоторая ирония присутствует в том обстоятельстве, что и сегодня, в начале третьего десятилетия XXI века, широкая среднеобразованная публика все еще продолжает воспринимать античность как пространство немыслимой телесной свободы, как своего рода языческую ретроутопию. У античности, точнее у того, что ей считается сегодня, т.е. у образа античности или, скорее, у “легенды об античности”, созданной в Новое Время, устойчиво хорошая репутация в ареале евро-американской культуры. В том числе это справедливо и для России – в основном благодаря русской гимназической традиции и несмотря на века православной пропаганды и метисации русских с азиатами и криптоазиатами (не связанными с античным ареалом даже такими исчезающе слабыми и химерическими связями, какими связаны с ним сами восточные славяне). Тем не менее, как раз эта-то гимназическая традиция порой играет с ее приверженцами самые злые шутки.

Конечно же, адекватный человек знает, что античность бывала как одетой, так и раздетой. Но как именно античность бывала раздетой? Античный костюм с увлечением реконструируют (чаще всего с грубыми ошибками) любители истории моды и ролевых игр, но систематическая реконструкция античной наготы, тем более женской античной наготы, по источникам, насколько нам известно, в русскоязычном пространстве еще не предпринималась (на английском и немецком языках таких публикаций достаточно). Тема почему-то считается маргинальной.

Даже школьники сегодня знают, что с определенного момента в истории древние греки состязались на Олимпийских играх обнаженными. Но современный спорт, начиная с первых десятилетий XX века, это спорт смешанный, пытающийся последовательно утвердить равенство полов. Сегодня не только женщины участвуют в тех видах физической активности, которые когда-то, совсем недавно по историческим меркам, считались “мужскими” (например, скачки и борьба), но и мужчины появляются в “женском” спорте, скажем, в синхронном плавании и художественной гимнастике (мы воздержимся от высказывания своего частного отношения к этой тенденции, ибо мы вообще весьма снисходительны в последние времена). На уроках физкультуры мальчики и девочки, начиная с середины XX века, присутствуют, разумеется, также вместе.

Так что про античную наготу несколько смущенные школьники обычно запоминают, но подсознательно стремятся перенести условия современности на повествование о древности. Им сразу же поясняют, что древняя Олимпиада была только для мужчин. Вопрос об античных девушках, полный молчаливого протеста: а как же “они”? (или же “мы” в случае самих девочек) как бы возникает сам собой, но повисает в воздухе. Некоторые учителя рассказывают про “более свободное” положение спартанских женщин, но почти всегда – не вникая в детали. Подростки иногда начинают “додумывать”, реже – искать дополнительный материал (что в до-интернетную эпоху было весьма нетривиальной задачей). Совсем редко это увлечение вместе с тем самым молчаливым протестом переходит во взрослую жизнь.

Достаточно спорный по сегодняшним последним временам фотограф Николай Филиппов вспоминает:

В то, да и, подозреваю, в сегодняшнее время, понравившиеся девочки были в секциях спортивной и художественной гимнастке. Там я и стал жить. Но как всегда бывает с чувством – ослепительно яркое вначале – оно со временем тускнеет, а то и совсем исчезает. Меня стало раздражать и даже оскорблять, что девочки были все одетыми – в купальниках, а назывались “гимнастками” – что в переводе с греческого означает “обнажёнными”. Так появились сначала мои теории воспитания спартанского в девочке, а потом фотографии обнажённых гимнасток во время занятий и в перерывах после них. В то, как сейчас принято говорить “застойное” время все помогали мне – и тренеры и родители. Это сегодня нет абсолютно воспитания гимнофильского женского тела, облагораживающей, очеловечивающей миссии гордой женской тренированной, загорелой наготы. Тогда оно было не только у меня, но и в романах Ивана Ефремова. Я отправился к нему на улицу Губкина, мы познакомились. Я ему выложил свои спартанские разработки и фотографии. Я, кстати, остался в его “Таис Афинской” в образе скульптора Лисиппа, с моим яростным гимнофильством, а мой женский идеал, в образе спартанки Эгесихоры. (Николай Филиппов. “История склонилась перед ними”)

Ретроутопический образ языческой античной телесности формировался как раз в эпоху классического гимназического образования, отчасти унаследованного в СССР. Многие умы стали безмолвными жертвами этой “естественной монополии” гимназии на трансляцию античных смыслов, в т.ч. умы высококлассные, такие как ум Дмитрия Сергеевича Мережковского. В его трилогии “Христос и Антихрист” (1895-1905) мы как раз застаем момент локализации (для русской литературы) этого европейского “канона”, в котором полагается оплакивать “античные телесные свободы” (о целях и смысле этого оплакивания будет сказано в конце обзора). Вот характерный пассаж из Мережковского:

Подкравшись, как воры, спрятались они в полумраке между колоннами, в отделении элеофезион, где древние бойцы во время состязаний умащались елеем.

Из-за колонн виднелась продолговатая четырехугольная площадь под открытым небом, предназначенная для игры в мяч и метания диска; она была усыпана, должно быть недавно, свежим ровным песком.

Юлиан взглянул – и отступил.

В двадцати шагах стояла молодая девушка, совершенно голая. Она держала медный диск в руке.

Юлиан сделал быстрое движение, чтобы уйти, но в простодушных глазах Оптатиана, в его бледном лице было столько благоговения, что Юлиан понял, зачем поклонник Эллады привел его сюда; почувствовал, что ни одной грешной мысли не могло родиться в душе поэта: восторг его был свят. Оптатиан прошептал в ухо спутнику, крепко схватив его за руку:

– Юлиан, мы теперь в древней Лаконии, девять веков назад. Ты помнишь стихи Проперция “Ludi laconium”? И он зашептал ему чуть слышным вдохновенным шепотом:

Multa tuae, Sparte, miramur jura palestrae.

Sed mage virginei tot bona gymnasii;

Quod non infamer exerceret corpore ludos

Inter luctantes nuda puella viros.

“Спарта, дивимся мы многим законам твоих гимнастических игр, но более всех – девственной палестре: ибо твои нагие девы, среди мужей-борцов, предаются не бесславным играм”.

– Кто это? – спросил Юлиан.

– Не знаю, я не хотел узнавать…

– Хорошо. Молчи.

Теперь он смотрел прямо и жадно на метательницу диска, уже не стыдясь и чувствуя, что не должно, не мудро стыдиться.

Она отступила на несколько шагов, наклонилась и, выставив левую ногу, закинув правую руку с диском, сильным движением размахнулась и так высоко подбросила медный круг, что он засверкал на восходящем солнце и, падая, звонко ударился о подножие дальней колонны. Юлиану казалось, что перед ним – древний Фидиев мрамор.

– Лучший удар! – сказала двенадцатилетняя девочка в блестящей тунике, стоявшая у колонны.

– Мирра, дай диск, – проговорила метательница. – Я могу выше, увидишь! Мероэ, отойди, а то я раню тебя, как Аполлон Гиацинта.

Мероэ, старая рабыня-египтянка, судя по пестрой одежде и смуглому лицу, приготовляла в алебастровых амфорах благовония для купальни. Юлиан понял, что немой раб и колесница с белыми конями принадлежат этим любительницам древних игр.

Кончив метание диска, взяла она от бледной черноокой Мирры изогнутый лук, колчан и вынула длинную оперенную стрелу. Девушка метила в черный круг, служивший целью на противоположном конце эфебэона. Тетива зазвенела; стрела порхнула со свистом и ударилась в цель; потом – вторая, третья.

– Артемида-Охотница! – прошептал Оптатиан.

Вдруг нежный розовый луч восходящего солнца, скользнув между колоннами, упал в лицо и на невысокую, почти отроческую грудь девушки.

Отбросив стрелы и лук, ослепленная, закрыла она лицо руками.

Ласточки с криком проносились над палестрой и тонули в небе.

Она открыла лицо, закинув руки над головой. Волосы ее на концах были бледно-золотые, как желтый мед на солнце, с более темным рыжеватым оттенком у корней; губы полуоткрылись с улыбкой детской радости; солнце скользило по голому телу ниже и ниже. Она стояла чистая, облаченная светом как самою стыдливой из одежд.

– Мирра, – задумчиво и медленно проговорила девушка, – посмотри, какое небо! Хотелось бы броситься в него и потонуть в нем с криком, как ласточки. Помнишь, мы говорили, что нельзя быть людям счастливыми, потому что у них нет крыльев? Когда смотришь на птиц, завидно… Надо быть легкой, совсем голой, Мирра, – вот как я теперь, – и глубоко-глубоко в небе, и чувствовать, что это навсегда, что больше ничего не будет, не может быть, кроме неба и солнца, вокруг легкого, голого тела!..

Вся выпрямившись, протягивая руки к небу, она вздохнула, как вздыхают о том, что навеки утрачено.

Солнце опускалось ниже и ниже; оно достигло ее бедер уже пламеневшею ласкою. Тогда девушка вздрогнула, и ей сделалось стыдно, словно кто-то живой и страстный увидел ее наготу: она заслонила одной рукой грудь, другой – чресла вечным, стыдливым движением, как Афродита Книдская.

– Мероэ, одежду, Мероэ! – вскрикнула она, оглядываясь большими испуганными глазами.

Юлиан не помнил, как вышел из палестры; сердце его горело. Лицо у поэта было торжественное и грустное, как у человека, только что вышедшего из храма.

– Ты не сердишься? – спросил он Юлиана.

– О нет! За что?

– Может быть, для христианина – искушение?..

– Искушения не было.

– Да, да. Я так и думал.

Они вышли опять на пыльную, уже знойную, дорогу и направились к Афинам.

Оптатиан продолжал тихо, как будто про себя:

– О, какие мы теперь стыдливые и уродливые! Мы боимся угрюмой и жалкой наготы своей, прячем ее, потому что чувствуем себя нечистыми. А прежде? Ведь все это когда-то было, Юлиан! Спартанские девушки выходили на палестру голые, гордые, перед всем народом. И никто не боялся искушения. Чистые смотрели на чистых. Они были как дети, как боги. – И знать, что этого больше никогда не будет, не повторится на земле эта свобода и чистота и радость жизни, – никогда!

(Д. Мережковский. “Юлиан Отступник”)

Нечего и говорить, приведенный нами выше отрывок написан бесподобно и обладает значительными поэтическими достоинствами. К его анализу мы еще вернемся. Однако, высокая степень его убедительности достигается художественными средствами эмоционального порядка, т.е. авторской проекцией богатой эмоциональной жизни, характерной для представителей Серебряного Века русской литературы (такой жизнью жили, разумеется, и сами Мережковские) на призраков античности, должных выражать эгоистичный авторский замысел. Была ли античная ситуация, даже и поздняя, эмоциональной не просто в той же степени, что и у Мережковского, а вообще хоть в сколько-нибудь значительной степени эмоциональной? Об этом мы тоже поговорим.

Мы даже не знаем, чему поставить более высокую оценку на конкурсе “убеди меня”: экспрессивным чарам модерна fin de siecle у Мережковского или наукоподобному мантризму сталинского ампира у Ивана Ефремова. В любом случае, оба автора – как русский, так и советский – эффективно (и эффектно) созидали свою собственную античность. Запомним это.

Мы же, убогие, живущие в эпоху компиляций и постлитературы, куда как скромнее в своих амбициях. И займемся всего лишь цитированием и переводом источников, обилие и сохранность которых по интересующему нас вопросу просто поражает.

Плавание, купания, омовения

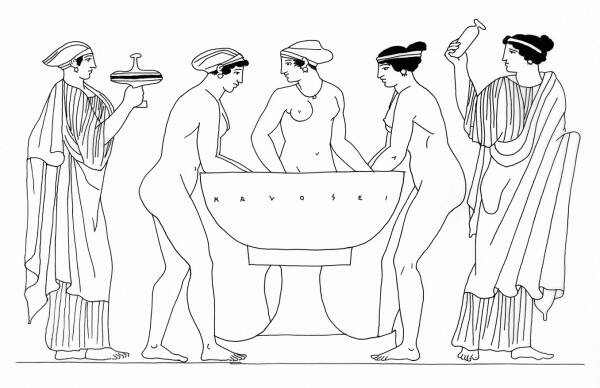

[Женщины в купальне. Прорисовка с краснофигурного греческого сосуда]

Прежде всего необходимо сразу же “закрыть” вопрос с купаниями и плаванием. Находиться без всякой одежды в воде – настолько естественно для человека (существует даже акватическая гипотеза происхождения человека), что только с середины XIX века в Европе обнаженные купания стали “выходить из моды” у обоих полов, и были изобретены первые купальные костюмы. Морской пляж и речной берег оставались последними оплотами женской наготы даже в эпохи максимального торжества христианской проповеди.

Что же касается античности, не приходится сомневаться, что полная нагота при купаниях в бассейнах, плавании и играх в естественных водоемах в Восточном Средиземноморье эпохи архаики, в его классические, эллинистические, а также в римские и ранневизантийские века, для женского пола в любом возрасте была сама собой разумеющейся, что подтверждают дошедшие до нас литературные и изобразительные источники.

Нагие купания в открытых водоемах и бани без разделения полов были известны грекам с архаических времен:

«Уже в гомеровскую эпоху общепринятым было купаться и плавать обнаженными в море или реках; однако уже тогда и такая роскошь, как теплые бани… была достаточно обычной… теплая баня – это первое, что приготавливается для только что прибывшего гостя. В бане ему прислуживали одна или несколько девушек… («Одиссея», viii, 454)» (Ганс Лихт)

Лихт здесь имеет в виду следующий отрывок из «Одиссеи»:

«Вымывши в ванне, рабыни всего его маслом натерли,

В плащ прекрасный потом и хитон облекли его плечи»

(Перевод В. Вересаева)

Присутствие в купальне обнаженных ассистенток купающегося мужчины имеет, таким образом, историю, уходящую в древний мир, и прослеживается вплоть до самых последних времен.

[Девушки принимают душ. Прорисовка с греческой вазы]

Однако в период классической античности не только зависимые рабыни и служанки, но и свободные полноправные незамужние женщины (гетеры) могли в ряде случаев пользоваться правом публичного обнажения, которое для них обращалось в привилегию:

«В самом деле, тело Фрины было особенно прекрасно там, где оно было скрыто от взгляда. Потому и нелегко было увидеть ее нагой: она носила хитон, облегающий все тело, и не бывала в общих банях. Но на многолюдном празднестве Посидоний в Элевсине она на глазах у всей Эллады сняла одежду и, распустив волосы, вошла в море». (Афиней, «Пир»)

[Луи Шалон. Фрина, идущая на купание]

Погружение в воду предполагало фиксацию волос на голове. Плавательные шапочки существовали уже в Элладе времен архаики: их использование подтверждается достаточно ранним иллюстративным материалом, например изображением пловчих кролем с вазы из мастерской Андокида (VI в. до н. э.). Пловчихи обнажены, но их волосы накрыты кожаными «мешками».

[Пловчихи с вазы из мастерской Андокида. В отношении пола средней фигуры имеются некоторые сомнения]

Известно, что древние греки обучали плаванию не только сыновей, но и дочерей. Многие из них становились профессиональными пловчихами и ныряльщицами.

Согласно рассказу Павсания в его «Описании Эллады», в 480 году до н.э. перед решающим морским сражением с персами некто Скиллий из Скионы – небольшого полиса на полуострове Халкидики – вызвался помочь греческим войскам разгромить находившийся поблизости персидский военно-морской флот (прибыв в Грецию, персидский царь Ксеркс I пришвартовал свои корабли у берегов горы Пелион, чтобы переждать шторм перед битвой при Артемисии). Скиллий взял с собой свою дочь Гидну или же Киану (так звучит имя девушки у Геродота), которая несмотря на свой юный возраст (один из переписчиков Павсания упомянул на полях рукописи о девственности ныряльщицы) уже была хорошо известна в Элладе как искусная пловчиха.

В ночь перед сражением отец и дочь проплыли около десяти миль по бурным, неспокойным водам, чтобы добраться до кораблей. Они незаметно плавали между суднами, используя ножи, чтобы перерезать швартовы и вытаскивали брошенные якоря. Без якорей и швартовов корабли бились друг о друга в бурной воде. Большинство кораблей получили значительные повреждения, а некоторые затонули. Как считается, получившаяся задержка дала греческому флоту больше времени подготовиться в Артемисии и в конечном итоге привела к победе греческих войск при Саламине.

В благодарность за их деяния члены дельфийского союза посвятили отцу и дочери статуи в Дельфах, которая не сохранилась до наших дней:

Рядом со статуей Горгия стоит посвящение амфиктионов, статуя Скиллида из Скионы, который известен тем, что мог нырять в очень глубоких местах в море. Этому же он научил и свою дочь Гидну. Когда у горы Пелиона флот Ксеркса был захвачен внезапно разразившейся бурей, то оба они – (и отец и дочь) – довели его до гибели, вытаскивая со дна моря якоря триер или другие какие-либо крепления. За это амфиктионы поставили статую как самому Скиллиду, так и его дочери. В число тех статуй, которые Нерон забрал из Дельф, попало и изображение Гидны. (Павсаний, «Описание Эллады», X.XIX.1)

Не может быть никаких сомнений в том, что Гидна-Киана плавала, ныряла и выполняла боевое задание полностью обнаженной, не считая опоясывания для ножа. Возможно также, что она использовала уже упомянутую выше плавательную шапочку из кожи.

Вот как описывает подвиг Скиллия и Гидны историк-антиковед и детский писатель Александр Иосифович Немировский:

Девушка сбросила хитон. Все мышцы на ее худом теле напряглись и подрагивали. Она взяла у Спора нож, поправила волосы, прикрытые белой шапочкой, и подошла к воде. Тихо плеснули волны. Отец и дочь плыли рядом. Их не пугало черное как деготь море. А Геллеспонтец, набиравший силу, их радовал. До кораблей персов не больше стадии. Фонарь, горевший на ближайшем из них, был для пловцов маяком. Вот руки Скиллия нетерпеливо нащупали якорный канат ближайшего корабля. Ныряльщик прошептал хвалу богам и почти сразу он ощутил плечо Гидны. Она проплыла почти все расстояние от берега до корабля под водою и вынырнула рядом с отцом. Как бы хотелось Скиллию, чтобы кто-нибудь из скионцев видел, как плавает его Гидна! Она ведь не уступит никому из лучших пловцов и ныряльщиков Скиона.

(А.И. Немировский «Белые, голубые и собака Никс: Исторические рассказы. Гидна.»)

Эллинистическая традиция обучения девочек плаванию продолжилась и в Древнем Риме, причем во всех состояниях и классах римского общества – от рабского до членов императорской фамилии.

Так, известно, что умели плавать сестры императора Калигулы – Агриппина Младшая и Юлия Ливилла. Согласно распространенному историческому анекдоту во время ссылки на Понцианские острова Агриппина и Юлия, чтобы прокормить себя, вынуждены были нырять за губками на морское дно в окрестностях островов, а потом продавать собранное. На этот анекдот ссылается, в частности, Роберт Грейвс в своем романе «Я, Клавдий»:

«Агриппинилла досадовала, что волна унесла драгоценный золотой сервиз, взятый во дворце; осталось всего несколько предметов, остальное лежит на дне озера.

– О чем тут беспокоиться? – поддразнил я ее. – Сними все эти сверкающие одежды – я присмотрю, чтобы Нарцисс их не украл, – гвардейцам будет ведено удержать толпу, и можешь продемонстрировать нам, как ты ныряешь. Прямо с шлюзных ворот. Все получат огромное удовольствие: народу приятно видеть, что их правители – простые смертные, как и они… Но, дорогая, почему нет? Почему ты не хочешь? Полно, не сердись. Если ты могла нырять за губками, надо думать, ты можешь нырнуть за золотым блюдом, верно? Посмотри вон туда, видишь, там под водой что-то блестит; наверно, это одно из твоих сокровищ. Его совсем легко достать. Вон там, куда я кидаю камушек.» (Р.Р. Грейвс «Я, Клавдий»)

Агриппине, ставшей после возвращения из ссылки матерью императора Нерона, еще раз пригодились навыки, полученные в детстве, когда однажды ей пришлось бежать вплавь с корабля, потопленного по приказу сына. Она прыгнула в воду, вскочив со своего ночного ложа и выбежав из каюты, когда корабль накренился. Характерно, что подобравшие ее рыбаки поначалу не придали ее наготе никакого значения, приняв за ныряльщицу. Затем рыбаки (в Древнем Риме работавшие также нагими, см. Евангелие от Иоанна 21: 6-8) доставили ее на берег и были ею щедро вознаграждены.

[Пловчиха с чернолакового этрусского сосуда]

Таким образом, не только в эпоху расцвета Эллады, но и в римский период даже аристократические женщины посчитали бы для себя дурным тоном иметь дело с водой в одежде. Подобное положение дел продолжало сохраняться и в первые века христианства в римской и ранневизантийской Европе, Африке и Малой Азии. А купания нагишом в простонародной среде не прерывались, по сути, никогда и нигде, даже с массовым распространением бикини.

Обнаженная пловчиха – это древнейший архетип, обнаруживающий свои традиционные основания в фигурах античной мифологии – нимфах, наядах и нереидах. Так, римский поэт Ювенал иронически хвалит недавно введенных в представление греческих комедианток, реалистически изображавших на сцене нагую Дориду:

Кто лучше греков в комедии роль сыграет Фаиды,

Или же честной жены, иль Дориды совсем неприкрытой,

Хоть бы рубашкой? * Поверить легко, ведь не маска актера –

Женщина там говорит: ты проверь как пусто и гладко

Под животом у нее, где тонкая щелка двоится.

(Ювенал III 93-97, исправленный нами перевод Д. Недовича) [Сатира 1989, с.252])

Анонс:

Мода на купание без одежды бытовала в Европе до середины XIX в. В античности же это было сама собой разумеющимся в любом возрасте. Свободные незамужние женщины, гетеры, пользовались привилегией публичного обнажения. И в эпоху расцвета Эллады, и в римский период, и в первые века христианства в Европе, Африке и Малой Азии даже женщины-аристократки не входили в воду в одежде. Нагая пловчиха – древнейший архетип: так изображались все женские божества, связанные с водой. Мотив нагой Амфитриты с гиппокампом (водяным конем), возможно, стал прообразом для «зверя, выходящего из моря» и «вавилонской блудницы». На рубеже н.э. мужчины и женщины начинают посещать римские бани вместе, в новопостроенных термах устраняется перегородка между женским и мужским отделениями, а девушки купаются нагими в общественных водоемах Рима. В иудаизме до сих пор существует практика погружения в микву, что подразумевает обнажение без разделения полов. Т.о., вода равнялась наготе в Афинах и Риме, на Востоке и в иудаистической среде.

Статья опубликована также на сайте History.eco

Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco