Matilda

Lanzamiento de martillo

Página 12 de 24

Lanzamiento de martillo

LO curioso de Matilda era que si uno la conocía fortuitamente y hablaba con ella, hubiera pensado que era una niña de cinco años y medio totalmente normal. Apenas exteriorizaba señal alguna de su talento y nunca alardeaba de él. «Es una pequeña muy sensible y muy reposada», hubiera pensado uno. Y, a menos que, por alguna razón, discutiera uno con ella de literatura o matemáticas, no hubiera sabido nunca el alcance de su capacidad intelectual.

Por eso, a Matilda le resultaba fácil entablar amistad con otros niños. Caía bien a todos los de su clase. Naturalmente, ellos sabían que era «inteligente», porque habían sido testigos de las preguntas que le había hecho la señorita Honey el primer día de curso. Sabían también que se le permitía estar con un libro durante las clases y no prestar atención a la profesora. Pero los niños de su edad no profundizan en busca de razones. Están demasiado pendientes de sus pequeñas disputas para preocuparse demasiado de lo que hacen otros y por qué lo hacen.

Entre los nuevos amigos de Matilda estaba la niña llamada Lavender. Desde el primer día empezaron a estar juntas durante el recreo de la mañana y a la hora del almuerzo. Lavender era excepcionalmente pequeña para su edad, una niña flacucha de profundos ojos castaños y pelo oscuro, con un flequillo que le caía sobre la frente. A Matilda le gustaba porque era decidida y aventurera. A ella le gustaba Matilda por las mismas razones.

Antes de que terminara la primera semana del curso, ya circulaban entre los nuevos alumnos impresionantes historias sobre la directora, la señorita Trunchbull. A Matilda y Lavender, que estaban en una esquina del patio de recreo el tercer día, se les acercó una robusta chica de diez años, con un grano en la nariz, llamada Hortensia.

—Basura nueva, supongo —dijo Hortensia, mirándolas despectivamente. Llevaba una bolsa gigante de patatas fritas, que comía a puñados—. Bienvenidas al correccional —añadió, escupiendo trozos de patatas por la boca como si fueran copos de nieve.

Las dos pequeñas, enfrentadas a aquella gigante, guardaron un expectante silencio.

—¿Habéis conocido ya a la Trunchbull? —preguntó Hortensia.

—La hemos visto durante los rezos —dijo Lavender—, pero no la conocemos.

—Os ha tocado un premio —dijo Hortensia—. Odia a las niñas muy pequeñas. Por eso aborrece el curso infantil y todo lo que se relaciona con él. Cree que los niños de cinco años son larvas de gusanos —se metió en la boca otro puñado de patatas y, cuando habló, volvió a escupir trozos de ellas—. Si sobrevivís al primer año, os las arreglaréis para vivir el resto del tiempo que estéis aquí. Pero muchos no sobreviven. Los sacan en camilla, aullando. Lo he visto a menudo.

Hortensia hizo una pausa para ver el efecto que aquellos comentarios producían en las pequeñajas. Al parecer, no mucho. Parecían indiferentes. Así, pues, decidió obsequiarlas con más información.

—Supongo que sabréis que tiene un armario con candado llamado La ratonera. ¿Habéis oído hablar de La ratonera?

Matilda y Lavender negaron con la cabeza y siguieron mirando a la grandullona. Como eran muy pequeñas, tendían a desconfiar de cualquier persona mayor, especialmente de las chicas mayores.

—La ratonera —prosiguió Hortensia— es un armario muy alto pero muy estrecho. El suelo sólo tiene setenta centímetros cuadrados, por lo que no puedes sentarte en él ni ponerte en cuclillas. Tienes que estar de pie. Tres de las paredes son de cemento, con trozos de vidrios incrustados en ellas, por lo que no puedes apoyarte. Tienes que permanecer muy atenta todo el tiempo que estás encerrada en él. ¡Es terrible!

—¿No te puedes apoyar contra la puerta? —preguntó Matilda.

—No seas tonta —dijo Hortensia—. La puerta está repleta de miles de clavos puntiagudos clavados desde fuera, probablemente por la misma Trunchbull.

—¿Has estado allí dentro alguna vez? —preguntó Lavender.

—El primer año estuve seis veces —dijo Hortensia—. Dos de las veces todo el día, y las otras, dos horas cada vez. Pero dos horas es demasiado. Está oscuro como boca de lobo y tienes que permanecer de pie, porque si te mueves te clavas los cristales de las paredes o los clavos de la puerta.

—¿Por qué te encerraron allí? —preguntó Matilda—. ¿Qué habías hecho?

—La primera vez —dijo Hortensia— volqué medio bote de jarabe en el asiento de la silla donde se iba a sentar la Trunchbull durante los rezos. Fue fantástico. Cuando se sentó hubo un ruido como de chapoteo, parecido al que hace un hipopótamo cuando hunde las patas en el barro de las orillas del río Limpopo. Pero tú eres demasiado pequeña para haber leído Historias, ni más ni menos, ¿no?

—Lo he leído —dijo Matilda.

—Eres una embustera —dijo Hortensia amigablemente—. Ni siquiera sabes leer aún. Pero no importa. Bueno, cuando la Trunchbull se sentó sobre el jarabe, el ruido fue divino. Y cuando se levantó, la silla se le quedó pegada al fondillo de esos horribles pantalones verdes que lleva y se le quedó adherida durante unos segundos, hasta que se despegó del espeso jarabe. Se llevó las manos al trasero y se le quedaron pringadas. Deberíais haber oído el rugido que soltó.

—¿Cómo supo que habías sido tú? —preguntó Lavender.

—Se chivó un pequeñajo idiota llamado Ollie Bogwhistle —dijo Hortensia—. Le rompí los dientes.

—¿Y la Trunchbull te metió en La ratonera durante todo un día? —preguntó Matilda, con un nudo en la garganta.

—Todo el día —dijo Hortensia—. Cuando me dejó salir estaba medio loca. Balbuceaba como una imbécil.

—¿Qué otras cosas hiciste para que te metiera en La ratonera? —preguntó Lavender.

—Oh, no me acuerdo de todas ahora —dijo Hortensia. Hablaba con el aire de un viejo guerrero que ha estado en tantas batallas que el valor es algo habitual—. Fue hace mucho tiempo —añadió, metiéndose más patatas fritas en la boca—. ¡Ah, sí! Me acuerdo de una. Lo que pasó fue esto. Elegí un momento en que sabía que la Trunchbull estaba fuera, dando clase a los de sexto, y levanté la mano pidiendo permiso para ir al retrete. Pero, en lugar de ir allí, me metí en el despacho de la Trunchbull. Tras una rápida búsqueda, encontré el cajón donde guardaba sus calzones de gimnasia.

—Sigue —dijo Matilda, interesada—. ¿Qué pasó luego?

—Yo había escrito para que me mandaran por correo unos polvos de picapica muy fuertes —dijo Hortensia—. Cuestan cincuenta peniques el sobre y se llaman Abrasapiel. La etiqueta decía que estaban fabricados con polvo de dientes de serpientes venenosas y se garantizaba que formaban ronchas en la piel del tamaño de una nuez. Así que los espolvoreé dentro de todos los calzones del cajón y luego los volví a doblar con cuidado —Hortensia hizo una pausa para atiborrarse de patatas fritas.

—¿Funcionó? —preguntó Lavender.

—Bueno —dijo Hortensia—, unos días después, durante los rezos, la Trunchbull empezó a rascarse abajo como una loca. «Ajá —me dije—, ya está». Ya se había cambiado para ir a gimnasia. Era maravilloso estar allí sentada, viéndolo todo y sabiendo que yo era la única persona de toda la escuela que sabía exactamente lo que estaba sucediendo dentro de los calzones de la Trunchbull. Estaba también tranquila. Sabía que no podían cazarme. Luego, el picor fue a peor. La Trunchbull no podía estarse quieta. Debió de pensar que tenía un avispero allí dentro. Entonces, en mitad del padrenuestro, pegó un brinco, se agarró el trasero y salió de allí corriendo.

Matilda y Lavender estaban cautivadas. No tenían duda de que en aquel momento se hallaban en presencia de una maestra. Alguien que había elevado el arte de la picardía a la cota más alta de la perfección; alguien que, por otra parte, estaba dispuesta a arriesgar alma y vida por seguir su vocación. Miraban admiradas a esa diosa y, de repente, hasta el grano de la nariz se convirtió en distintivo de valor en lugar de defecto físico.

—Pero ¿cómo te pilló ella esta vez? —preguntó Lavender, sin aliento.

—No me pilló —dijo Hortensia—, pero, a pesar de eso, pasé un día en La ratonera.

—¿Por qué? —preguntaron a dúo.

—La Trunchbull —dijo Hortensia— tiene la mala costumbre de suponer. Cuando no sabe quién es el culpable, se lo imagina, y lo malo es que casi siempre acierta. Yo fui la primera sospechosa esta vez por lo del asunto del jarabe y, aunque yo sabía que no tenía ninguna prueba, no me sirvió de nada. Le dije que cómo iba a haberlo hecho yo, si ni siquiera sabía que tenía calzones de repuesto en la escuela, ni sabía lo que eran los polvos de picapica. «Nunca he oído hablar de ellos», le dije. Pero de nada me sirvió mentir, a pesar del teatro que le eché. La Trunchbull me agarró por una oreja y me arrastró a La ratonera, me metió dentro y cerró la puerta. Ésa fue la segunda vez que pasé allí un día entero. Un auténtico martirio. Salí llena de pinchazos y cortes.

—Es como una guerra —dijo Matilda, impresionada.

—Tienes razón —dijo Hortensia—. Y las bajas son terribles. Nosotros somos los cruzados, el valeroso ejército que lucha por nuestras vidas sin armas apenas, y la Trunchbull es el Diablo, la Serpiente Maligna, el Dragón de Fuego, con toda clase de armas a su disposición. Es una vida dura. Tratamos de ayudarnos unos a otros.

—Puedes confiar en nosotras —dijo Lavender, irguiéndose de forma que su estatura de setenta y cinco centímetros pareció aumentar cinco.

—No, no puedo —dijo Hortensia—. Vosotras sois unas renacuajas. Pero nunca se sabe. A lo mejor encontramos un trabajo secreto para vosotras algún día.

—Cuéntanos algo más de lo que hace —dijo Matilda—. Por favor.

—No debo asustaros antes de que llevéis aquí una semana —dijo Hortensia.

—No nos asustamos —dijo Lavender—. Puede que seamos pequeñas, pero somos bastante fuertes.

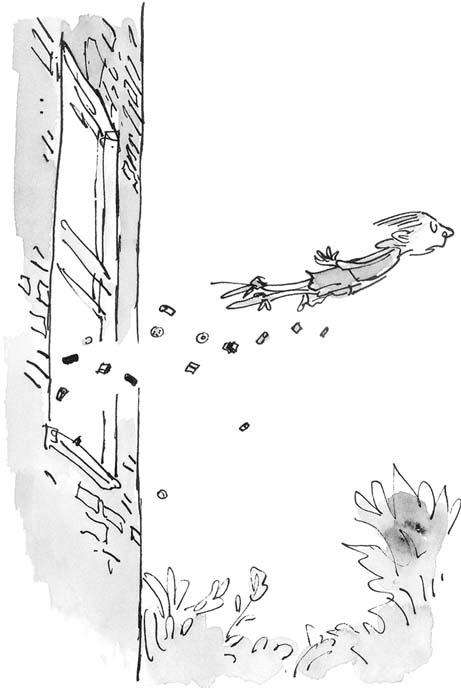

—Escuchad esto, entonces —dijo Hortensia—. Ayer mismo, la Trunchbull pilló comiendo bombones de licor, durante la clase de escritura, a un chico llamado Julius Rottwinkle. Sin más, lo cogió por un brazo y lo arrojó por la ventana de la clase. Nuestra clase está en el primer piso y vimos a Julius Rottwinkle salir volando por encima del jardín como un disco y caer de golpe en medio de las lechugas. Luego, la Trunchbull se volvió a nosotros y dijo: «Desde ahora, al que pille comiendo en clase saldrá por la ventana».

—¿Se rompió algún hueso Julius Rottwinkle? —preguntó Lavender.

—Unos pocos —dijo Hortensia—. No debéis olvidar que la Trunchbull fue lanzadora de martillo del equipo inglés en las Olimpiadas, por lo que está muy orgullosa de su brazo derecho.

—¿Qué es eso de lanzar el martillo? —preguntó Lavender.

—En realidad —dijo Hortensia—, el martillo es una bala redonda de cañón, sujeta al extremo de un trozo de alambre, y el lanzador la hace girar por encima de su cabeza, cada vez más rápidamente, y luego la suelta. Hay que ser muy fuerte. La Trunchbull lanza todo lo que encuentra a su alrededor para mantener su brazo en forma, especialmente niños.

—¡Dios mío! —exclamó Lavender.

—Yo le oí decir una vez —prosiguió Hortensia— que un chico mayor es del mismo peso que un martillo olímpico y que, por tanto, resulta muy útil para practicar con él.

En ese momento sucedió una cosa extraña. El patio de recreo, hasta entonces lleno con los gritos y las voces de los niños que jugaban, se quedó de repente en silencio.

—¡Mirad! —susurró Hortensia.

Matilda y Lavender miraron a su alrededor y vieron la gigantesca figura de la señorita Trunchbull caminando por entre los grupos de chicos y chicas con zancadas amenazadoras. Los pequeños se apartaban apresuradamente para dejarla pasar, y su marcha por el asfalto era como la de Moisés por el mar Rojo cuando se separaron las aguas. Resultaba impresionante, con el guardapolvo ceñido a la cintura y sus pantalones de montar verdes. Más abajo de las rodillas, los músculos de sus pantorrillas destacaban bajo las medias como si fueran pomelos.

—¡Amanda Thripp! —gritó furiosa—. ¡Ven aquí, Amanda Thripp!

—¡Preparaos! —susurró Hortensia.

—¿Qué va a pasar? —susurró a su vez Lavender.

—Esa idiota de Amanda —dijo Hortensia— se ha dejado crecer demasiado el pelo durante las vacaciones y su madre le ha hecho unas coletas. Es una estupidez.

—¿Por qué es una estupidez? —preguntó Matilda.

—Si algo no soporta la Trunchbull son las coletas —dijo Hortensia.

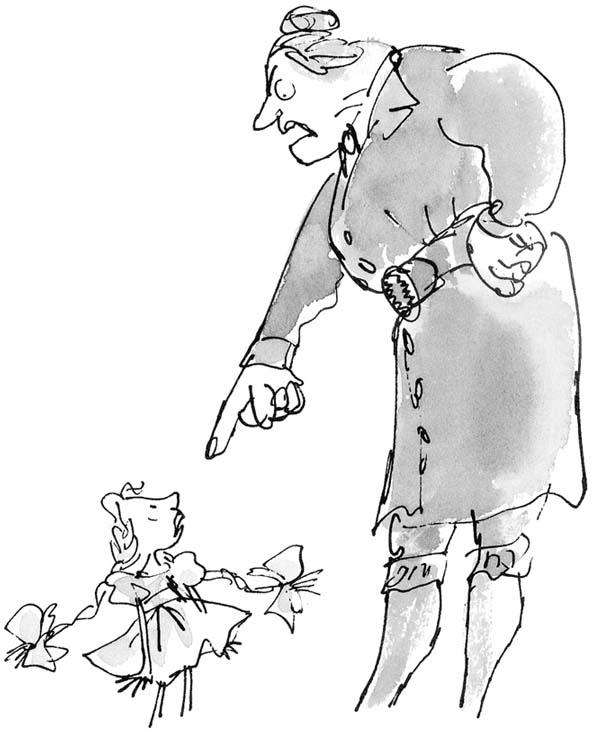

Matilda y Lavender vieron cómo avanzaba la giganta de pantalones verdes hacia una niña de unos diez años que tenía dos coletas rubias que le caían por la espalda. Cada coleta llevaba anudado en su extremo un lazo de raso azul y el conjunto resultaba muy bonito. Amanda Thripp, la chica de las coletas, permanecía quieta, observando la mole que se aproximaba a ella, y la expresión de su rostro era la que tendría una persona atrapada en un cercado pequeño con un toro furioso a punto de embestirla. La chica estaba clavada al suelo aterrorizada, con los ojos asustados, temblando, segura de que había llegado para ella el día del Juicio Final.

La señorita Trunchbull llegó junto a ella y se plantó con gesto dominante frente a la niña.

—¡Quiero que te quites esas sucias coletas antes de venir mañana a la escuela! —vociferó—. ¡Córtatelas y tíralas al cubo de la basura! ¿Entendido?

Amanda, paralizada por el terror, tartamudeó:

—A mi ma… ma… madre le gustan. Me las ha… hace todas las mañanas.

—¡Tu madre es una imbécil! —bramó la Trunchbull. Extendió un dedo del tamaño de un salchichón hacia la cabeza de la niña y gritó—. ¡Pareces una rata con la cola en la cabeza!

—Mi… madre cree que me… me van bien, se… señorita Trunchbull —tartamudeó Amanda, temblando como una hoja.

—¡Me importa un bledo lo que crea tu madre! —gritó la Trunchbull, quien, diciendo esto, se adelantó y agarró las coletas de Amanda con la mano derecha y la levantó del suelo. Luego, comenzó a hacerla girar alrededor de su cabeza, cada vez más rápido y Amanda puso el grito en el cielo, mientras la Trunchbull gritaba—. ¡Ya te daré yo coletas, rata!

—Recuerdos de las Olimpiadas —murmuró Hortensia—. Ahora está tomando impulso, igual que con el martillo. Te apuesto diez a uno a que la va a lanzar.

La Trunchbull estaba inclinada hacia atrás, para compensar el peso de la chica giratoria y, apoyada expertamente en los pies, seguía dando vueltas sobre sí. A poco, Amanda Thripp iba a tanta velocidad que se convirtió en una mancha y, de repente, con un poderoso gruñido, la Trunchbull soltó las coletas y Amanda salió disparada como un cohete hacia arriba, por encima de la cerca metálica del patio de recreo.

—¡Buen lanzamiento, señor! —gritó alguien al otro lado del patio, y Matilda, alucinada por toda aquella locura, vio descender a Amanda, que describió una larga y graciosa parábola, en el campo de deportes. Cayó sobre la hierba, rebotó tres veces y, al final, se detuvo. Luego, sorprendentemente, se incorporó. Parecía un poco aturdida, algo de lo que nadie podía echarle la culpa y, tras cosa de un minuto o así, se puso en pie y regresó vacilante al patio de recreo.

La Trunchbull seguía en el patio, frotándose las manos.

—No está mal —dijo—, teniendo en cuenta que no estoy bien entrenada. Nada mal.

Luego, se marchó.

—Está loca —dijo Hortensia.

—Pero ¿no protestan los padres? —preguntó Matilda.

—¿Lo harían los tuyos? —respondió Hortensia—. Yo sé que los míos no. Trata a las madres y a los padres igual que a los niños y todos le tienen un miedo espantoso. Ya os veré en otro momento —y dicho esto se alejó de ellas.