2666

La parte de Amalfitano

Página 14 de 56

Amalfitano pasó cinco años sin saber nada de Lola. Una tarde, mientras estaba en un parque infantil con su hija, vio a una mujer que se apoyaba en la reja de madera que separaba el parque infantil del resto del parque. Le pareció que era Imma y siguió su mirada y con alivio se dio cuenta de que era otro niño quien concitaba su atención de loca. El niño llevaba pantalones cortos y era un poco mayor que su hija y tenía el pelo oscuro y muy lacio que a ratos le caía y ocultaba su rostro. Entre las rejas separadoras y los bancos que el ayuntamiento había puesto para que los padres se sentaran de cara a sus hijos se levantaba a duras penas un seto que acababa junto a un viejo roble, ya fuera de los límites del parque infantil. La mano de Imma, su manita sarmentosa y dura, curtida por el sol y los ríos helados, acariciaba la superficie recién podada del seto como quien acaricia el lomo de un perro. Junto a ella tenía una bolsa de plástico de grandes dimensiones. Amalfitano se acercó con pasos que quiso reposados y fueron erráticos. Su hija estaba en la cola del tobogán. De pronto, antes de que pudiera hablarle, Amalfitano vio que el niño, por fin, advertía la vigilante presencia de Imma y tras echar a un lado un mechón de pelo levantaba su brazo derecho y la saludaba repetidas veces. Imma, entonces, como si sólo hubiera estado esperando esta señal, levantaba silente su brazo izquierdo, lo saludaba, y echaba a andar hasta salir del parque por la puerta norte, que daba a una transitada avenida.

Cinco años después de su partida Amalfitano volvió a recibir noticias de Lola. La carta era breve y venía de París. En ella Lola le decía que trabajaba haciendo el aseo en grandes oficinas. Un trabajo nocturno que empezaba a las diez de la noche y que terminaba a las cuatro o cinco o seis de la mañana. París era una ciudad bonita a esa hora, como lo son todas las grandes ciudades cuando la gente duerme. Volvía a casa en metro. El metro, a esa hora, es la cosa más triste del mundo. Había tenido otro hijo, un varón, de nombre Benoît, con el que vivía. También había estado internada. No especificaba la enfermedad ni decía si aún estaba enferma. No hablaba de ningún hombre. No preguntaba por Rosa. Para ella es como si la niña no existiera, pensó Amalfitano, pero después se dio cuenta de que las cosas no necesariamente tenían que ser así. Lloró durante un rato con la carta entre las manos. Mientras se secaba los ojos se dio cuenta, sólo entonces, de que la carta estaba escrita a máquina. Supo, sin ningún género de dudas, de que Lola la había escrito en una de las oficinas que decía limpiar. Por un segundo pensó que todo era mentira, que Lola trabajaba de administrativa o de secretaria en alguna gran empresa. Después lo vio claro. Vio la aspiradora aparcada entre dos hileras de mesas, vio la máquina de encerar como un cruce de mastín y cerdo junto a una planta de interior, vio un enorme ventanal a través del cual parpadeaban las luces de París, vio a Lola con el guardapolvo de la compañía de limpieza, un gastado guardapolvo de color azul, sentada escribiendo la carta y tal vez fumando con suprema lentitud un cigarrillo, vio los dedos de Lola, las muñecas de Lola, los ojos inexpresivos de Lola, vio a otra Lola reflejada en el azogue del ventanal, flotando ingrávida sobre el cielo de París, como una fotografía que está trucada pero que no está trucada, flotando, flotando reflexiva sobre el cielo de París, cansada, enviando mensajes desde la zona más fría, gélida, de la pasión.

Dos años después de enviar esta última carta, siete años después de haber abandonado a Amalfitano y a su hija, Lola volvió a casa y no encontró a nadie. Durante tres semanas estuvo preguntando en las antiguas direcciones que recordaba por las señas de su marido. Unos no le abrían la puerta, porque no conseguían identificarla o porque ya la habían olvidado. Otros la atendían en el umbral, por desconfianza o porque Lola, simplemente, se había equivocado de dirección. Unos pocos la hicieron pasar y le ofrecieron una taza de café o té que Lola nunca aceptó pues parecía tener prisa por ver a su hija y a Amalfitano. Al principio la búsqueda fue descorazonadora e irreal. Hablaba con gente a la que ni ella misma recordaba. Por las noches dormía en una pensión cercana a las Ramblas, donde se apiñaban en habitaciones minúsculas los trabajadores extranjeros. Halló la ciudad cambiada pero le resultaba imposible decir en qué había cambiado. Por las tardes, después de caminar todo el día, se sentaba en las escalinatas de una iglesia a descansar y oía las conversaciones de quienes entraban y salían, mayoritariamente turistas. Leía libros en francés sobre Grecia y sobre brujería y vida sana. A veces se sentía como Electra, hija de Agamenón y Clitemestra, vagando de incógnito por Micenas, la asesina confundida con la plebe, con la masa, la asesina cuya mente nadie comprende, ni los especialistas del FBI ni la gente caritativa que dejaba caer en sus manos una moneda. Otras veces se veía como la madre de Medonte y Estrofio, una madre feliz que contempla desde una ventana los juegos de sus hijos mientras en el fondo el cielo azul se debate en los brazos blancos del Mediterráneo. Murmuraba: Pílades, Orestes, y en esos dos nombres se comprendían los rostros de muchos hombres, menos el de Amalfitano, el hombre al que ahora buscaba. Una noche encontró a un antiguo alumno de su marido, que excepcionalmente la reconoció, como si en sus tiempos de universitario hubiera estado enamorado de ella. El exestudiante se la llevó a su casa, le dijo que allí podía estar todo el tiempo que quisiera, le acondicionó la habitación de huéspedes para su uso único. La segunda noche, mientras cenaban juntos, el exestudiante la abrazó y ella dejó que la abrazara durante unos segundos, como si también lo necesitara, y luego le habló al oído y el exestudiante se separó y fue a sentarse en el suelo, en una esquina de la sala. Durante horas permanecieron así, ella sentada en la silla y él sentado en el suelo, que estaba recubierto de un parquet muy curioso, amarillo oscuro, que más que parquet parecía una alfombra de paja trenzada muy fina. Las velas que había sobre la mesa se apagaron y sólo entonces ella se fue a sentar a la sala, en la otra esquina. En la oscuridad creyó oír unos débiles gemidos. Le pareció que el joven lloraba y se durmió acunada por su llanto. Durante los días siguientes el exestudiante y ella redoblaron sus esfuerzos. Cuando por fin vio a Amalfitano no lo reconoció. Estaba más gordo que antes y había perdido pelo. Lo vio desde lejos y no dudó ni un segundo mientras se le acercaba. Amalfitano estaba sentado debajo de un alerce y fumaba con expresión ausente. Has cambiado mucho, le dijo ella. Amalfitano la reconoció de inmediato. Tú no, dijo. Gracias, dijo ella. Luego Amalfitano se levantó y se fueron.

Amalfitano, por aquella época, vivía en Sant Cugat y daba clases de filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, que le quedaba relativamente cerca. Rosa estudiaba primaria en una escuela pública del pueblo y se marchaba de casa a las ocho y media y no regresaba hasta las cinco de la tarde. Lola vio a Rosa y le dijo que era su madre. Rosa pegó un grito y le dio un abrazo y casi de inmediato se separó y se fue a ocultar a su dormitorio. Esa noche, tras ducharse y hacer su cama en el sofá, Lola le dijo a Amalfitano que estaba muy enferma, que probablemente pronto moriría y que había querido ver a Rosa por última vez. Amalfitano se ofreció a acompañarla al hospital al día siguiente, a lo que Lola se negó diciendo que los médicos franceses siempre habían sido mejores que los españoles y sacando de su bolso unos papeles que certificaban, sin asomo de duda y en francés, que tenía sida. Al día siguiente, al volver de la universidad, Amalfitano encontró a Lola y Rosa paseando por las calles aledañas a la estación tomadas de la mano. No quiso molestarlas y las siguió a distancia. Cuando abrió la puerta de su casa las halló juntas viendo la tele. Más tarde, cuando Rosa ya dormía, le preguntó por su hijo Benoît. Durante un rato Lola permaneció en silencio y recordó con memoria fotográfica cada parte del cuerpo de su hijo, cada gesto, cada expresión de asombro o de susto, luego dijo que Benoît era un niño inteligente y sensible, y que su hijo había sido el primero en saber que ella se iba a morir. Amalfitano le preguntó quién se lo había dicho, aunque con resignación creía saber la respuesta. Lo supo sin ayuda de nadie, dijo Lola, simplemente mirando. Es terrible para un niño saber que su madre se va a morir, dijo Amalfitano. Más terrible es mentirle, a los niños no se les debe de mentir nunca, dijo Lola. Al quinto día de estar allí, cuando estaban a punto de acabársele los fármacos que había traído de Francia, Lola les dijo una mañana que tenía que marcharse. Benoît es pequeño y me necesita, dijo. No, en realidad no me necesita, pero no por eso deja de ser pequeño, dijo. No sé quién necesita a quién, dijo finalmente, pero lo cierto es que tengo que ir a ver cómo está. Amalfitano le dejó una nota en la mesa y un sobre con buena parte de sus ahorros.

Cuando volvió del trabajo pensaba que Lola ya no estaría allí. Fue a buscar a Rosa al colegio y se fueron caminando a casa. Al llegar vieron a Lola sentada frente a la tele encendida pero con el sonido apagado, leyendo su libro sobre Grecia. Cenaron juntos. Rosa se acostó cerca de las doce de la noche. Amalfitano la llevó a su dormitorio, la desvistió y la metió bajo las mantas. Lola lo esperaba en la sala, con su maleta dispuesta para salir. Es mejor que te quedes esta noche, le dijo Amalfitano. Es demasiado tarde para irse. Ya no hay trenes a Barcelona, mintió. No me voy a ir en tren, dijo Lola. Haré autoestop. Amalfitano inclinó la cabeza y le dijo que podía marcharse cuando quisiera. Lola le dio un beso en la mejilla y se fue. Al día siguiente Amalfitano se levantó a las seis de la mañana y puso la radio para tener la certeza de que no había aparecido asesinada y violada ninguna autoestopista en las carreteras de esa zona. Todo tranquilo.

Esa imagen conjetural de Lola, sin embargo, lo acompañó durante muchos años, como un recuerdo que emerge con estrépito de los mares glaciares, aunque él realmente no había visto nada y por lo tanto no podía recordar nada, sólo la sombra de su exmujer en la calle que la luz de las farolas proyectaba sobre las fachadas vecinas, y después el sueño: Lola alejándose por una de las carreteras que salen de Sant Cugat, caminando a la orilla del camino, un camino apenas transitado por los coches que preferían ahorrar tiempo y se desviaban por la nueva autopista de peaje, una mujer encorvada por el peso de su maleta, sin miedo, caminando sin miedo por la orilla del camino.

La Universidad de Santa Teresa parecía un cementerio que de improviso se hubiera puesto vanamente a reflexionar. También parecía una discoteca vacía.

Una tarde Amalfitano salió al patio en mangas de camisa como un señor feudal sale a caballo a contemplar la magnitud de sus territorios. Antes había estado tirado en el suelo de su estudio abriendo cajas de libros con un cuchillo de cocina y entre éstos había encontrado uno muy extraño, que no recordaba haber comprado jamás y que tampoco recordaba que nadie le hubiera regalado. El libro en cuestión era el Testamento geométrico de Rafael Dieste, publicado por Ediciones del Castro en La Coruña, en 1975, un libro evidentemente sobre geometría, una disciplina que Amalfitano apenas conocía, dividido en tres partes, la primera una «Introducción a Euclides, Lobatchevski y Riemann», la segunda dedicada a «Los movimientos en geometría», y la tercera parte titulada «Tres demostraciones del V postulado», sin duda la más enigmática pues Amalfitano no tenía idea de qué era el V postulado ni en qué consistía, y además no le interesaba saberlo, aunque esto último tal vez no sea achacable a su falta de curiosidad, que la tenía y en grandes cantidades, sino al calor que barría por las tardes Santa Teresa, un calor seco y polvoso, de sol agriado, al que era imposible sustraerse a menos que uno viviera en un piso nuevo con aire acondicionado, lo que no era su caso. La edición del libro había sido posible gracias al concurso de algunos amigos del autor, amigos que quedaban inmortalizados, como si de una fotografía de fin de fiesta se tratara, en la página 4, en donde normalmente suelen aparecer las señas del editor. Allí decía: La presente edición es un homenaje que ofrecen a Rafael Dieste: Ramón BALTAR DOMÍNGUEZ, Isaac DÍAZ PARDO, Felipe FERNÁNDEZ ARMESTO, Fermín FERNÁNDEZ ARMESTO, Francisco FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Álvaro GIL VARELA, Domingo GARCÍA-SABELL, Valentín PAZ-ANDRADE y Luis SEOANE LÓPEZ. A Amalfitano le pareció, por lo menos, una costumbre extraña el poner los apellidos de los amigos en mayúscula, mientras el apellido del homenajeado estaba en minúsculas. En la solapa se advertía que aquel Testamento geométrico eran en realidad tres libros, «con su propia unidad, pero funcionalmente correlacionados por el destino del conjunto», y después decía «esta obra de Dieste, decantación final de sus reflexiones e investigaciones acerca del Espacio, cuya noción se halla implicada en cualquier ordenada discusión sobre los fundamentos de la Geometría». En ese momento Amalfitano creyó recordar que Rafael Dieste era un poeta. Un poeta gallego, naturalmente, o afincado desde hacía mucho en Galicia. Y sus amigos y patrocinadores del libro también eran gallegos, claro, o afincados desde hacía mucho en Galicia, en donde Dieste probablemente había dado clases en la Universidad de La Coruña o de Santiago de Compostela, o puede que ni siquiera hubiera dado clases en la universidad sino en una escuela secundaria, enseñando geometría a rapaces de quince y dieciséis años y mirando por la ventana el cielo permanentemente encapotado de Galicia en invierno y la lluvia que cae a chuzos. Y en la contrasolapa había algún dato más sobre Dieste. Decía: «Dentro de la producción de Rafael Dieste, varia, pero no voluble, sino ceñida a las exigencias de un proceso personal en que la creación poética y la especulativa se hallan como polarizadas por un mismo horizonte, el presente libro tiene sus más directos antecedentes en el Nuevo tratado del paralelismo (Buenos Aires, 1958) y en trabajos más recientes: Variaciones sobre Zenón de Elea y Qué es un axioma, éste seguido —en el mismo volumen— por el titulado Movilidad y Semejanza». Así que a Dieste, pensó Amalfitano, la cara chorreando sudor al que se adherían microscópicas motitas de polvo, la pasión por la geometría no le venía de nuevo. Y sus patrocinadores, bajo esta nueva luz, dejaban de facto de ser los amigos que se reúnen cada noche en el casino para beber y hablar de política o de fútbol o de queridas, para convertirse con la velocidad del rayo en honorables colegas de universidad, algunos jubilados, sin duda, pero otros en plena actividad y todos pudientes o medianamente pudientes, lo que no evitaba, ciertamente, que, una noche sí y otra noche no, se reunieran, como intelectuales de provincia, es decir como hombres profundamente solitarios pero también como hombres profundamente autosuficientes, en el casino de La Coruña para beber un buen coñac o un whisky y hablar de intrigas y de queridas mientras sus mujeres o, en el caso de los viudos, sus criadas estaban sentadas delante de la tele o preparando la cena. En cualquier caso, para Amalfitano, el problema residía en cómo había llegado ese libro a una de sus cajas de libros. Durante media hora estuvo hurgando en su memoria, mientras hojeaba el libro de Dieste sin prestarle demasiada atención, y finalmente concluyó que todo aquello era un misterio que de momento lo excedía, pero no se rindió. Le preguntó a Rosa, que en aquel momento estaba encerrada en el baño, maquillándose, si ese libro era suyo. Rosa lo miró y dijo que no. Amalfitano le rogó que lo mirara otra vez y le dijera con total seguridad si era suyo o no. Rosa le preguntó si se sentía mal. Me siento perfectamente, dijo Amalfitano, pero este libro no es mío y ha aparecido en una de las cajas de libros que mandé desde Barcelona. Rosa le contestó, en catalán, que no se preocupara y siguió maquillándose. Cómo no me voy a preocupar, dijo Amalfitano, también en catalán, si me parece que estoy perdiendo la memoria. Rosa volvió a mirar el libro y dijo: tal vez sea mío. ¿Estás segura?, preguntó Amalfitano. No, no es mío, dijo Rosa, seguro que no, la verdad es que es la primera vez que lo veo. Amalfitano dejó a su hija delante del espejo del baño y volvió a salir al jardín devastado, donde todo era de color marrón claro, como si el desierto se hubiera instalado alrededor de su nueva casa, con el libro colgando en la mano. Recapituló las posibles librerías en donde lo hubiera podido comprar. Buscó en la primera página y en la última y en la contraportada alguna señal y encontró, en la primera página, la etiqueta cortada de la Librería Follas Novas, S. L., Montero Ríos 37, teléfonos 981-59-44-06 y 981-599-44-18, Santiago. Evidentemente no Santiago de Chile, único lugar del mundo en donde Amalfitano era capaz de verse a sí mismo en un estado de catatonia total, capaz de entrar en una librería, coger un libro cualquiera sin siquiera mirar la portada, pagarlo y marcharse. Se trataba, era obvio, de Santiago de Compostela, en Galicia. Por un instante Amalfitano pensó en un viaje de peregrino por el camino de Santiago. Caminó hasta el fondo del patio, en donde su verja de madera se encontraba con un muro de cemento que protegía la casa vecina. Nunca había reparado en él. Bardas envidriadas, pensó, el miedo de los propietarios a las visitas no deseadas. El sol de la tarde se reflejaba en las aristas de los vidrios cuando Amalfitano reanudó el paseo por su jardín devastado. La barda de al lado también estaba erizada de vidrios, pero allí primaban más los vidrios verdes y marrones de botellas de cerveza y alcohol. Nunca, ni en sueños, había estado en Santiago de Compostela, tuvo que reconocer Amalfitano deteniéndose a la sombra que la barda del costado izquierdo proporcionaba. Pero eso en realidad importaba poco o nada, algunas de las librerías que frecuentaba en Barcelona tenían un fondo comprado directamente a otras librerías de España, librerías que saldaban sus fondos o que quebraban o, las menos, que hacían la doble labor de librería y distribuidora. Probablemente este libro llegó a mis manos en Laie, pensó, o en La Central, adonde acudí a comprar un libro de filosofía y el dependiente o la dependienta, emocionada porque en la librería se hallaban Pere Gimferrer, Rodrigo Rey Rosa y Juan Villoro discutiendo sobre la conveniencia o no de volar, sobre los accidentes aéreos, sobre si es más peligroso despegar que aterrizar, introdujo, por error, este libro en mi bolso. La Central, probablemente. Pero si así hubiera sucedido yo habría descubierto el libro al llegar a casa y abrir el bolso o el paquete o lo que fuera, a menos, claro, que durante el camino de vuelta me hubiera sucedido algo terrible o espantoso que eliminara cualquier deseo o curiosidad por examinar mi nuevo o mis nuevos libros. Puede, incluso, que abriera como un zombi el paquete y dejara el libro nuevo sobre la mesilla de noche y el libro de Dieste en la estantería de los libros, abrumado por algo que acabara de ver en la calle, tal vez un accidente automovilístico, tal vez un atraco a mano armada, tal vez un suicida en el metro, aunque si yo hubiera visto algo así, pensó Amalfitano, sin duda ahora lo recordaría o al menos conservaría dentro de mí un recuerdo vago. No recordaría el Testamento geométrico, pero sí que recordaría el incidente que me hizo olvidar el Testamento geométrico. Y por si esto fuera poco, el problema mayor, en realidad, no residía en la adquisición del libro sino en cómo éste había llegado a parar a Santa Teresa en el interior de las cajas con libros que Amalfitano, antes de partir, había seleccionado en Barcelona. ¿En qué momento de sumisión absoluta había puesto ese libro allí? ¿Cómo había podido embalar un libro sin darse cuenta de que lo hacía? ¿Es que pensaba leerlo cuando llegara al norte de México? ¿Pensaba iniciar con él un estudio errátil de geometría? ¿Y si ése era su plan, por qué lo había olvidado nada más llegar a aquella ciudad levantada en medio de la nada? ¿Es que el libro había desaparecido de su memoria mientras su hija y él volaban de este a oeste? ¿O había desaparecido de su memoria mientras él esperaba, ya en Santa Teresa, la llegada de sus cajas con libros? ¿El libro de Dieste se había desvanecido como un síntoma secundario de jet-lag?

Amalfitano tenía unas ideas un tanto peculiares al respecto. No las tenía siempre, por lo que tal vez sea excesivo llamarlas ideas. Eran sensaciones. Ideas-juego. Como si se aproximara a una ventana y se forzara a ver un paisaje extraterrestre. Creía (o le gustaba creer que creía) que cuando uno está en Barcelona aquellos que están y que son en Buenos Aires o el DF no existen. La diferencia horaria era sólo una máscara de la desaparición. Así, si uno viajaba de improviso a ciudades que en teoría no deberían existir o aún no poseían el tiempo apropiado para ponerse en pie y ensamblarse correctamente, se producía el fenómeno conocido como jet-lag. No por tu cansancio sino por el cansancio de aquellos que en aquel momento, si tú no hubieras viajado, deberían de estar dormidos. Algo parecido a esto, probablemente, lo había leído en alguna novela o en algún cuento de ciencia ficción y lo había olvidado.

Estas ideas o estas sensaciones o estos desvaríos, por otra parte, tenían su lado satisfactorio. Convertía el dolor de los otros en la memoria de uno. Convertía el dolor, que es largo y natural y que siempre vence, en memoria particular, que es humana y breve y que siempre se escabulle. Convertía un relato bárbaro de injusticias y abusos, un ulular incoherente sin principio ni fin, en una historia bien estructurada en donde siempre cabía la posibilidad de suicidarse. Convertía la fuga en libertad, incluso si la libertad sólo servía para seguir huyendo. Convertía el caos en orden, aunque fuera al precio de lo que comúnmente se conoce como cordura.

Y aunque luego Amalfitano, en la biblioteca de la Universidad de Santa Teresa, encontró datos biobibliográficos sobre Rafael Dieste que confirmaron lo que ya había intuido o le había dejado intuir don Domingo García-Sabell en el prólogo, titulado «La intuición iluminada» y en donde hasta se concedía el lujo de citar a Heidegger (Es gibt Zeit: hay tiempo), durante aquel atardecer en que recorrió como un latifundista medieval su reducido fundo baldío, mientras su hija, como una princesa medieval, se terminaba de maquillar ante el espejo del baño, no pudo recordar, de ninguna de las maneras, ni por qué y dónde había comprado el libro ni cómo éste había terminado embalado y expedido junto con otros ejemplares más familiares y más queridos rumbo a esta populosa ciudad que desafiaba al desierto, en la frontera de Sonora y Arizona. Y entonces, justo entonces, como si fuera el pistoletazo de salida de una serie de hechos que se concatenarían con consecuencias unas veces felices y otras veces funestas, Rosa salió de casa y dijo que se iba al cine con una amiga y le preguntó si tenía llaves y Amalfitano dijo que sí y oyó cómo la puerta se cerraba de golpe y luego los pasos de su hija que recorrían la vereda de lajas mal cortadas hasta la minúscula puerta de madera de la calle que no le llegaba ni a la cintura y luego los pasos de su hija en la acera, alejándose en dirección a la parada del autobús y luego el motor de un coche que se encendía. Y entonces Amalfitano caminó hasta la parte delantera de su jardín estragado y estiró el cuello y se asomó a la calle y no vio ningún coche ni vio a Rosa y apretó con fuerza el libro de Dieste que aún sostenía en su mano izquierda. Y después miró el cielo y vio una luna demasiado grande y demasiado arrugada, pese a que aún no había caído la noche. Y luego se dirigió otra vez hacia el fondo de su jardín esquilmado y durante unos segundos se quedó quieto, mirando a diestra y siniestra, adelante y atrás, por si veía su sombra, pero aunque aún era de día y hacia el oeste, en dirección a Tijuana, aún brillaba el sol, no consiguió verla. Y entonces se fijó en los cordeles, cuatro hileras, atados, por un lado, a una especie de portería de fútbol de dimensiones más pequeñas, dos palos de no más de un metro ochenta enterrados en la tierra y un tercer palo, horizontal, claveteado a los otros por ambos extremos, lo que les concedía, además, cierta estabilidad, y del que pendían los cordeles hasta unos ganchos fijados en la pared de la casa. Era el tendedero de la ropa, aunque sólo vio una blusa de Rosa, de color blanco con bordados ocres en el cuello, y un par de bragas y dos toallas que aún chorreaban. En la esquina, en una casucha de ladrillos, estaba la lavadora. Durante un rato se quedó quieto, respirando con la boca abierta, apoyado en el palo horizontal del tendedero. Después entró en la casucha como si le faltara oxígeno y de una bolsa de plástico con el logotipo del supermercado al que iba con su hija a hacer la compra semanal extrajo tres pinzas para la ropa, que él se empecinaba en llamar «perritos», y con ellas enganchó y colgó el libro de uno de los cordeles y luego volvió a entrar en su casa sintiéndose mucho más aliviado.

La idea, por supuesto, era de Duchamp.

De su estancia en Buenos Aires sólo existe o sólo se conserva un ready-made. Aunque su vida entera fue un ready-made, que es una forma de apaciguar el destino y al mismo tiempo enviar señales de alarma. Calvin Tomkins escribe al respecto: Con motivo de la boda de su hermana Suzanne con su íntimo amigo Jean Crotti, que se casaron en París el 14 de abril de 1919, Duchamp mandó por correo un regalo a la pareja. Se trataba de unas instrucciones para colgar un tratado de geometría de la ventana de su apartamento y fijarlo con cordel, para que el viento pudiera «hojear el libro, escoger los problemas, pasar las páginas y arrancarlas». Como se puede ver, Duchamp no sólo jugó al ajedrez en Buenos Aires. Sigue Tomkins: Puede que la falta de alegría de este Ready-made malheureux, como lo llamó Duchamp, resultara un regalo chocante para unos recién casados, pero Suzanne y Jean siguieron las instrucciones de Duchamp con buen humor. De hecho, llegaron a fotografiar aquel libro abierto suspendido en el aire —imagen que constituye el único testimonio de la obra, que no logró sobrevivir a semejante exposición a los elementos— y más tarde Suzanne pintó un cuadro de él titulado Le ready-made malheureux de Marcel. Como explicaría Duchamp a Cabanne: «Me divertía introducir la idea de la felicidad y la infelicidad en los ready-mades, y luego estaba la lluvia, el viento, las páginas volando, era una idea divertida». Me retracto, en realidad lo que Duchamp hizo en Buenos Aires fue jugar al ajedrez. Yvonne, que estaba con él, terminó harta de tanto juego-ciencia y se marchó a Francia. Sigue Tomkins: En los últimos años, Duchamp confesó a un entrevistador que había disfrutado desacreditando «la seriedad de un libro cargado de principios» como aquél y hasta insinuó a otro periodista que, al exponerlo a las inclemencias del tiempo, «el tratado había captado por fin cuatro cosas de la vida».

Esa noche, cuando volvió Rosa del cine, Amalfitano estaba viendo la televisión sentado en la sala y aprovechó para decirle que había colgado el libro de Dieste en el tendedero de ropa. Rosa lo miró como si no hubiera entendido nada. Quiero decir, dijo Amalfitano, que no lo he colgado porque previamente lo hubiera mojado con la manguera ni porque se me haya caído al agua, simplemente lo he colgado porque sí, para ver cómo resiste la intemperie, los embates de esta naturaleza desértica. Espero que no te estés volviendo loco, dijo Rosa. No, no te preocupes, dijo Amalfitano, poniendo cara de despreocupación, precisamente. Te lo aviso para que no lo descuelgues. Simplemente haz de cuenta que el libro no existe. Bueno, dijo Rosa, y se encerró en su cuarto.

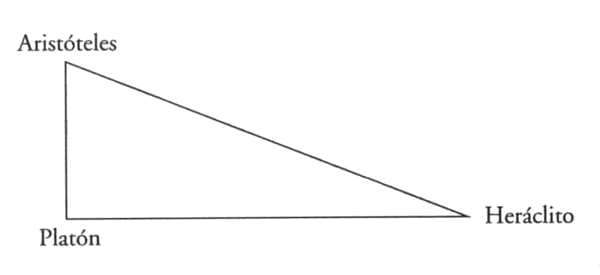

Al día siguiente, mientras sus alumnos escribían, o mientras él mismo hablaba, Amalfitano empezó a dibujar figuras geométricas muy simples, un triángulo, un rectángulo, y en cada vértice escribió el nombre, digamos, dictado por el azar o la dejadez o el aburrimiento inmenso que sus alumnos y las clases y el calor que imperaba por aquellos días en la ciudad le producía. Así:

dibujo 1

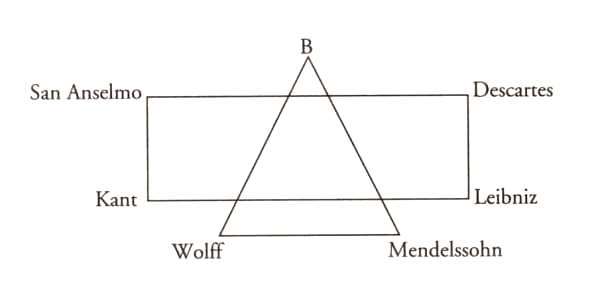

O así:

dibujo 2

O así:

dibujo 3

Cuando volvió a su cubículo descubrió el papel y antes de arrojarlo al cubo de la basura lo examinó durante unos minutos. El dibujo 1 no tenía mayor explicación que su aburrimiento. El dibujo 2 parecía una prolongación del dibujo 1 pero los nombres añadidos le parecieron demenciales. Jenócrates podía estar allí, no carecía de cierta lógica peregrina, y también Protágoras, ¿pero qué pintaban Tomás Moro y Saint-Simon?, ¿qué pintaba, cómo se sostenía allí Diderot y, Dios de los cielos, el jesuita portugués Pedro da Fonseca, que fue uno más de los miles de comentaristas que ha tenido Aristóteles, pero que ni con fórceps dejaba de ser un pensador muy menor? El dibujo 3, por el contrario, tenía cierta lógica, una lógica de adolescente tarado, de adolescente vagabundo en el desierto, con las ropas deshilachadas, pero con ropas. Todos los nombres, se podría decir, pertenecían a filósofos preocupados por el argumento ontológico. La B que aparecía en el vértice superior del triángulo incrustado en el rectángulo podía ser Dios o la existencia de Dios que surge de su esencia. Sólo entonces Amalfitano reparó en que el dibujo 2 también exhibía una A y una B y ya no tuvo duda ninguna de que el calor, al que estaba desacostumbrado, lo hacía desvariar mientras dictaba sus clases.

Esa noche, sin embargo, después de cenar y de ver las noticias en la tele y de hablar por teléfono con la profesora Silvia Pérez, que estaba indignada por la forma en que la policía del estado de Sonora y la policía local de Santa Teresa estaba llevando la investigación de los crímenes, Amalfitano encontró en la mesa de su estudio tres dibujos más. Sin duda, el autor era él. De hecho, se recordaba emborronando distraído una página en blanco mientras pensaba en otras cosas. El dibujo 1 (o el dibujo 4) era así:

dibujo 4

El dibujo 5:

dibujo 5

Y el dibujo 6:

dibujo 6

El dibujo 4 resultaba curioso. Trendelenburg, hacía muchos años que no pensaba en él. Adolf Trendelenburg. ¿Por qué justo ahora y por qué en compañía de Bergson y Heidegger y Nietzsche y Spengler? El dibujo 5 le pareció aún más curioso. La aparición de Kolakowski y Vattimo. La presencia del olvidado Whitehead. Pero sobre todo la asistencia imprevista del pobre Guyau, Jean-Marie Guyau, muerto a los treintaicuatro años, en 1888, a quien algunos bromistas llamaron el Nietzsche francés, y cuyos seguidores en el ancho mundo no pasaban de diez personas, aunque en realidad no eran más de seis, y eso Amalfitano lo sabía porque en Barcelona había conocido al único guyotista español, un profesor de Gerona tímido y a su manera entusiasta, cuyo mayor empeño era descubrir un texto (que no se sabía muy bien si era un poema o un ensayo filosófico o un artículo) que Guyau había escrito en inglés y publicado allá por el 1886-1887 en un periódico de San Francisco, California. El dibujo 6, finalmente, era el más curioso de todos (y el menos «filosófico»). El que en un lado de la horizontal apareciera Vladímir Smirnov, desaparecido en los campos de concentración de Stalin en 1938, y al que no hay que confundir con Iván Nikitich Smirnov, fusilado por los estalinistas en 1936 tras el primer proceso de Moscú, mientras en el otro lado de la horizontal aparecía el nombre de Suslov, ideólogo del aparato, dispuesto a tragarse todas las infamias y crímenes, no podía ser más elocuente. Pero el que la horizontal estuviera atravesada por dos líneas inclinadas, en las cuales se leían los nombres de Bunge y Revel, en la parte posterior, y de Harold Bloom y Allan Bloom en la inferior, resultaba muy semejante a un chiste. Un chiste que por otra parte Amalfitano no comprendió, sobre todo por la aparición de los dos Bloom, en donde seguro que debía de residir la gracia, una gracia que, sin embargo, por más que la acechaba no conseguía pillar.

Aquella noche, mientras su hija dormía y después de escuchar el último programa de noticias en la radio más popular de Santa Teresa, «La voz de la frontera», Amalfitano salió al jardín y después de fumarse un cigarrillo mirando la calle desierta se dirigió hacia la parte trasera, con pasos remolones, como si temiera meter el pie en un hoyo o como si le diera miedo la oscuridad que allí imperaba. El libro de Dieste seguía tendido junto a la ropa que Rosa había lavado aquel día, una ropa que parecía hecha de cemento o de algún material muy pesado pues no se movía en absoluto mientras la brisa, que llegaba a rachas, mecía el libro de un lado a otro, como si lo acunara a disgusto, o como si pretendiera desprenderlo de las pinzas que lo sujetaban al cordel. Amalfitano sentía la brisa en su cara. Estaba sudando y las ráfagas irregulares de aire le secaban las gotitas de transpiración y ocluían su alma.

Como si estuviera en el estudio de Trendelenburg, pensó, como si siguiera los pasos de Whitehead por la orilla de un canal, como si me acercara al lecho de enfermo de Guyau y le pidiera consejo. ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Sea feliz. Viva el momento. Sea bueno. O por el contrario: ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Váyase.

Socorro.

Al día siguiente, buscando en la biblioteca de la universidad, encontró más datos sobre Dieste. Había nacido en Rianxo, La Coruña, en 1899. Empezó escribiendo en gallego, aunque después se pasaría al castellano o simultanearía ambas lenguas. Hombre de teatro. Compromiso antifascista durante la Guerra Civil. Tras la derrota parte al exilio, concretamente a Buenos Aires, en donde publica Viaje, duelo y perdición: tragedia, humorada y comedia en 1945, libro compuesto por tres obras ya publicadas. Poeta. Ensayista. También publica, en 1958, cuando Amalfitano tenía siete años, el ya mencionado Nuevo tratado del paralelismo. Como autor de relatos cortos su obra más importante es Historia e invenciones de Félix Muriel (1943). Vuelve a España, vuelve a Galicia. Muere en Santiago de Compostela en 1981.

¿De qué trata el experimento?, dijo Rosa. ¿Qué experimento?, dijo Amalfitano. El del libro colgado, dijo Rosa. No es ningún experimento, en el sentido literal de la palabra, dijo Amalfitano. ¿Por qué está allí?, dijo Rosa. Se me ocurrió de repente, dijo Amalfitano, la idea es de Duchamp, dejar un libro de geometría colgado a la intemperie para ver si aprende cuatro cosas de la vida real. Lo vas a destrozar, dijo Rosa. Yo no, dijo Amalfitano, la naturaleza. Oye, tú cada día estás más loco, dijo Rosa. Amalfitano sonrió. Nunca te había visto hacerle una cosa así a un libro, dijo Rosa. No es mío, dijo Amalfitano. Da lo mismo, dijo Rosa, ahora es tuyo. Es curioso, dijo Amalfitano, así debería ser pero lo cierto es que no lo siento como un libro que me pertenezca, además tengo la impresión, casi la certeza, de que no le estoy haciendo ningún daño. Pues haz de cuenta que es mío y descuélgalo, dijo Rosa, los vecinos van a creer que estás loco. ¿Los vecinos, los que ponen trozos de vidrio encima de las tapias? Ésos ni siquiera saben que existimos, dijo Amalfitano, y están infinitamente más locos que yo. No, ésos no, dijo Rosa, los otros, los que pueden ver perfectamente bien lo que pasa en nuestro patio. ¿Alguno te ha molestado?, dijo Amalfitano. No, dijo Rosa. Entonces no hay problema, dijo Amalfitano, no te preocupes por tonterías, en esta ciudad están pasando cosas mucho más terribles que colgar un libro de un cordel. Una cosa no quita la otra, dijo Rosa, no somos bárbaros. Deja el libro en paz, haz de cuenta que no existe, olvídate de él, dijo Amalfitano, a ti nunca te ha interesado la geometría.

Por las mañanas, antes de marcharse a la universidad, Amalfitano salía por la puerta de atrás a beberse los últimos tragos de su café mirando el libro. No había ninguna duda: el papel en el que había sido impreso era bueno y la encuadernación resistía inconmovible los embates de la naturaleza. Los viejos amigos de Rafael Dieste habían escogido buenos materiales para brindarle esa especie de homenaje y de despedida un tanto anticipada, el adiós de unos viejos varones ilustrados (o con la pátina de la ilustración) a otro viejo varón ilustrado. Amalfitano pensó que la naturaleza del noroeste de México, en aquel lugar preciso de su jardín quebrantado, era más bien exigua. Una mañana, mientras esperaba el autobús que lo llevaría a la universidad, se hizo el firme propósito de plantar césped o pasto, y también de comprar un arbolito ya un poco crecido en alguna tienda dedicada a tal menester, y de plantar flores a los lados. Otra mañana pensó que cualquier trabajo que se tomara encaminado a hacer más grato el jardín resultaría a la postre inútil, puesto que no pensaba quedarse mucho tiempo en Santa Teresa. Hay que volver ya mismo, se decía, ¿pero adónde? Y luego se decía: ¿qué me impulsó a venir aquí? ¿Por qué traje a mi hija a esta ciudad maldita? ¿Porque era uno de los pocos agujeros del mundo que me faltaba por conocer? ¿Porque lo que deseo, en el fondo, es morirme? Y después miraba el libro de Dieste, el Testamento geométrico, que colgaba impávido del cordel, sujeto por dos pinzas, y le daban ganas de descolgarlo y limpiar el polvo ocre que se le había ido adhiriendo aquí y allá, pero no se atrevía.

Amalfitano recordaba a veces, después de salir de la Universidad de Santa Teresa o sentado en el porche de su casa o mientras leía los trabajos de sus alumnos, a su padre, que era aficionado al boxeo. El padre de Amalfitano opinaba que todos los chilenos eran unos maricones. Amalfitano, que tenía diez años, le decía: pero, papá, más bien los italianos son los maricones, fíjese si no en la Segunda Guerra Mundial. El padre de Amalfitano miraba muy serio a su hijo cuando éste decía tales palabras. Su padre, el abuelo de Amalfitano, había nacido en Nápoles. Y él mismo siempre se sintió más italiano que chileno. De todas maneras le gustaba hablar de boxeo, o mejor dicho, le gustaba hablar de combates de los que sólo había leído las crónicas de rigor que aparecían en las revistas especializadas o en las páginas deportivas. De esta manera podía hablar de los hermanos Loayza, Mario y Rubén, sobrinos del Tani, y de Godfrey Stevens, un maricón señorial y sin pegada, y de Humberto Loayza, sobrino también del Tani, de buena pegada pero poco encajador, de Arturo Godoy, marrullero y mártir, de Luis Vicentini, italiano de Chillán y hombre de buena planta pero al que lo perdió su triste destino de nacer en Chile, y de Estanislao Loayza, el Tani, al que le robaron el cetro mundial en los Estados Unidos de la forma más tonta, cuando el árbitro, en el primer round, le pisó un pie y al Tani se le fracturó un tobillo. ¿Te lo puedes imaginar?, decía el padre de Amalfitano. No me lo puedo imaginar, decía Amalfitano. Vamos a ver, ponte a hacer sombra a mi alrededor y yo te pisaré el pie, decía el padre de Amalfitano. Mejor no, decía Amalfitano. Hazlo con confianza, hombre, no te va a pasar nada, decía el padre de Amalfitano. Otro día, decía Amalfitano. Tiene que ser ahora mismo, decía su padre. Entonces Amalfitano se ponía a hacer sombra y a moverse con una agilidad sorprendente alrededor de su padre, lanzando de vez en cuando rectos con la izquierda y ganchos con la derecha, y de pronto su padre se adelantaba un poco y le pisaba el pie y ahí se acababa todo, Amalfitano se quedaba quieto o buscaba el clinch o se zafaba, pero en modo alguno se fracturaba el tobillo. Yo creo que el árbitro lo hizo a propósito, decía el padre de Amalfitano. No es posible joderle el tobillo a nadie con un pisotón. Después venían las invectivas: los boxeadores chilenos son todos unos maricones, los habitantes de este país de mierda son todos unos maricones, todos sin excepción, dispuestos a dejarse engañar, dispuestos a dejarse comprar, dispuestos a bajarse los pantalones cuando uno sólo les ha pedido que se quiten el reloj. A lo que Amalfitano, que a los diez años no leía revistas deportivas sino de historia, sobre todo de historia bélica, respondía que ese puesto más bien lo tenían reservado los italianos y que a la Segunda Guerra Mundial se remitía. Su padre entonces se quedaba en silencio, mirando al hijo con franca admiración y orgullo, como preguntándose de dónde demonios había salido ese niño, y luego seguía en silencio durante otro rato y luego le decía en voz baja, como si le contara un secreto, que los italianos individualmente eran valientes. Y admitía que en masa sólo hacían el payaso. Y resumía que eso, precisamente, era lo que aún daba esperanzas.

Por lo que cabe deducir, pensaba Amalfitano, mientras salía por la puerta delantera y se detenía con un vaso de whisky en el porche y luego se asomaba a la calle en donde se veían algunos coches aparcados, coches abandonados por unas horas y que olían, o eso le parecía a él, a chatarra y sangre, antes de dar media vuelta y dirigirse, sin pasar por el interior de la casa, a la parte trasera del jardín en donde el Testamento geométrico lo esperaba en medio de la quietud y la oscuridad, que él, en el fondo, muy en el fondo, aún era una persona con esperanzas, puesto que su sangre era italiana, y además un individualista y también una persona educada. Y puede que incluso ni siquiera fuera un cobarde. Aunque no le gustaba el boxeo. Pero entonces el libro de Dieste flotaba en el aire y la brisa secaba con un pañuelo negro el sudor que perlaba su frente y Amalfitano cerraba los ojos y trataba de recordar una imagen cualquiera de su padre, inútilmente. Cuando volvía a la casa, no por la puerta trasera sino por la delantera, asomaba el cuello por encima de la verja y miraba la calle en ambas direcciones. Algunas noches tenía la impresión de que lo espiaban.

Por las mañanas, cuando Amalfitano entraba en la cocina y dejaba su taza de café en el fregadero después de su visita obligada al libro de Dieste, la primera en marcharse era Rosa. Normalmente no se despedían, aunque a veces, si Amalfitano entraba antes o si dejaba para después su salida al jardín trasero, alcanzaba a decirle adiós, a recomendarle que se cuidara o a darle un beso. Una mañana sólo pudo decirle adiós y luego se sentó en la mesa mirando por la ventana el tendedero. El Testamento geométrico se movía imperceptiblemente. De pronto, dejó de moverse. Los pájaros que cantaban en los jardines vecinos se callaron. Todo quedó por un instante en completo silencio. Amalfitano creyó oír el ruido de la puerta de la calle y los pasos de su hija que se alejaban. Después oyó el motor de un coche que se ponía en marcha. Esa noche, mientras Rosa veía una película que había alquilado, Amalfitano llamó a la profesora Pérez y le confesó que sus nervios estaban cada vez más alterados. La profesora Pérez lo tranquilizó, le dijo que no tenía que preocuparse en exceso, con tomar algunas precauciones bastaba, no se trataba de volverse paranoico, le recordó que las víctimas solían ser secuestradas en otras zonas de la ciudad. Amalfitano la oyó hablar y de improviso se rió. Le dijo que tenía los nervios de puntapiés. La profesora Pérez no captó el chiste. En este lugar, pensó Amalfitano con rabia, nadie capta nada. Después la profesora Pérez intentó convencerlo para salir juntos ese fin de semana, con Rosa y con el hijo de la profesora Pérez. Adónde, dijo Amalfitano de forma casi inaudible. Podríamos ir a comer a un merendero que está a unos veinte kilómetros de la ciudad, dijo ella, un lugar muy agradable, con piscina para los jóvenes y una enorme terraza sombreada desde donde se veían las estribaciones de una montaña de cuarzo, una montaña de color plateado con vetas negras. En lo alto de la montaña había una ermita de adobes negros. El interior era oscuro, salvo por la luz que entraba por una especie de tragaluz, y las paredes estaban repletas de exvotos escritos por viajeros e indios del siglo XIX, los que se arriesgaban a cruzar la sierra que dividía Chihuahua de Sonora.