从“主权在民”到“和平靠实力”:解读台湾四位总统的主权论述 - 端传媒 - 最新

端传媒 - 最新「即便四名总统都宣称“中华民国是拥有独立主权的国家”,但其他面向则是大异其趣。」

倪世杰

(倪世杰,政治大学东亚研究所兼任助理教授)

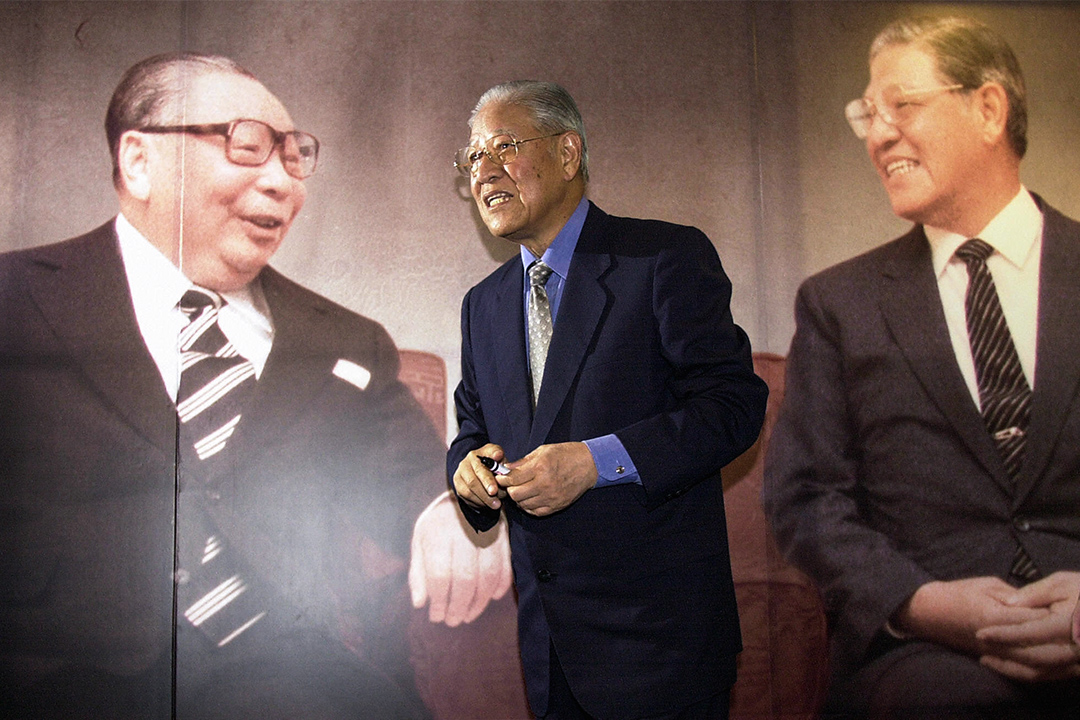

【编者按】随著台湾首位女总统蔡英文将于5月19日卸任,台湾民主政治路程也走过了四分之一世纪,在这不算短的时间中,李登辉、陈水扁、马英九与蔡英文这四位总统如何看待“中华民国是一个主权独立的国家”是一个具有现实意义的问题,尤其这四位总统在国族身份认同的差异,以及在台湾民主化进程中皆分居不同的阵营和角色的情况下,回溯其对主权相联系的观念,更能够理解他的政策主张、敌我观念构成以及台湾的政治发展概况。

本文透过数位化文本探勘技术,从157篇台湾四位总统在公开讲话谈论到“主权”的段落,探讨与比较其主权论述及其在现实政治的意义。即便四名总统都宣称“中华民国是拥有独立主权的国家”,但其他面向则是大异其趣。

台湾,从战争中进入现代化的国度世界上,像是马达加斯加、冰岛与日本这一类拥有“天然”国界线的国家属于极少数,绝大多数的国家之间,都存在著一条或数条人工划定的国界线,这是过去宗教战争、反殖民解放斗争等各类武装斗争或以谈判等文明方式所留下的巨大政治标记;即便这条标记往往只能在地图上看见。

在国界线内的地理区域,称之为主权国家。这个被韦伯(Max Weber)称之为正当使用武力的权威,按照蒂利(Charles Tilly)的看法,它在国际体系中能够生存下来必须通过战争的考验,“战争创造国家,国家制造战争”为其最有名的一个论断。

应用在台湾,由于先有日本在二战的失败(1945),以及后有中国国民党在中国大陆内战(1947-1949)中的失利,加上1950年在韩半岛发生的战争中,美国派遣第七舰队巡防台湾确立了国民党在台湾的统治,这三场战争,加上1958年的“八二三砲战”,美国援助国民党军队取得胜利,如同台湾历史学者薛化元所说,“台湾海峡的形势,实际上已经固定为冷战的军事对峙局面,欲以战争形式消灭对方,基本上已不具可行性”。如果再加上热兰遮城包围战(1661-1662)与日清甲午战争(1894-1895),在台湾的中华民国,脱胎于战争,发展于战争。

1970年代是中华民国国际地位急速下降的转戾点。先是在1971年联合国大会2758号决议。该决议是是这样说的:“恢复中华人民共和国的一切权利,承认它的政府代表为中国在联合国组织的唯一合法代表,并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。”1972年美国总统尼克森(Richard Nixon)访问北京,1979年美国总统卡特(Jimmy Carter)与中华人民共和国建交的同时与中华民国断交,国民党蒋氏政权陷入风雨飘摇。当然,这与蒋介石在2758号决议前断然拒绝华府提出的联合国“双重代表案”,以“台湾”为名延续联合国会籍有绝对的关联性。自1970年代之后,中华民国的“主权”地位受到严重的挑战。

提到主权就不能不提到霍布斯(Thomas Hobbes),他在《利维坦》(Leviathan)一书中以社会契约论的观点论述主权的产生:人民为了远离自然状态中的混乱、无秩序(即无政府状态)导致生命遭受到威胁,因此通过社会契约将自己的自由与权利让渡给国家(统治者),从而形成了主权。

主权具最高性,表明主权不受其他权力与法律所限制;主权也具有不可分割性,只能归属为一个国家或统治者。当前的主权立论,表明主权具有国内与国外两个维度。就国内而言,即国家的政治体系能够对国内事务进行有效控制,且该政治体系是由国内、而非国外的机构进行有效管理;就国外角度而言,即该主权国家获得国际社会的承认。

对台湾而言,国内条件都成立,但从动态过程来看,国际条件明显随著邦交国数目的下降而处于越来越不利的状况,这也是陈水扁执政期间欲以发动“台湾加入联合国”政治运动的根本原因之一——入联是主权国家地位获得普遍承认的标志。

随著蔡英文总统将于2024年5月19日卸任,探讨台湾自李登辉执政后四位总统,在超过四分之一世纪的时间如何讨论中华民国主权的认知与行动是饶富意义的,尤其这四位总统都宣称“中华民国是拥有独立主权的国家”;但除此之外,其他方面可说是大异其趣。

笔者采用数位化文本探勘的技术,爬梳台湾四位总统在公开讲话谈论到“主权”的段落,探讨与比较这四位总统主权论述以及在现实政治上的意义。作者撷取这四位总统的重要谈话,包括就职演说、就职周年谈话、元旦祝词、国庆演说与农历新年贺词等谈话共157篇谈话,探索他们对于“主权”这个词汇的看法。

1988年元月,海峡右岸的独裁者蒋经国走下人生舞台,依据《宪法》继任大位的李登辉副总统,同时继承了中华民国在国际社会的主权国家地位普遍不被承认的窘境。

在国内,李登辉与在野的民进党协商,开启宪政改革的时代,利用“增修条文”的方式使中华民国宪法脱去不合时宜的大中国外衣,使其适合于“台澎金马”的地理空间架构。在号称“宁静革命”的民主化政治工程中,李登辉也得到了“民主先生”的声誉,在国际社会中树立起自由民主国家的国家身份,成为“中国人”也能实行民主政治的国际样板,以区别于在1989年血腥镇压六四民运的中共。

这时的台湾亟欲追求与自身经济地位及民主国家身份相称的国际地位,不计较名称、积极地与世界往来的“务实外交”是李登辉时代的特征。但也因为当时的美国克林顿(Bill Clinton)行政当局急欲打开中国市场,在后冷战时期与中国保持相当友好的政策方向,打压台湾的国际地位也是不遗余力,像是克林顿于1998年出访中国时就提出不支持一中一台及两个中国、不支持台湾独立、不支持台湾加入以国家为单位的国际组织的“新三不政策”。

换言之,在华府的打压下,中华民国的主权地位仍旧是被压抑的状态,但务实外交让台湾“走出去”也是不争的事实,东欧前华沙公约国家当时对台的态度就相当友善,像时为捷克总统的哈维尔(Václav Havel)就曾在1995年的联大记者会中支持台湾加入联合国。

李登辉的民主、宪政改革的直接结果是国家身份在国际社会中出现改变的现象,简言之,即是从两蒋时代的威权主义独裁国家过渡到尊重与保护人权、法治、程序正义与个体自由的自由民主(liberal democracy)国家。

2000年以相对多数上台的民进党籍总统陈水扁,是台湾自1945年国民党统治后首次非国民党籍的总统,完成二战后首次政党轮替。其时也适逢小布希(George W. Bush)当选美国总统,小布希原先欲扭转克林顿期间极度友中的政策而改采遏制的策略,但2001年911恐攻爆发后,华府需要北京共同进行国际反恐,华府在策略上又转向与中国友好,因此对陈水扁施加很多压力,担心陈水扁大动作将造成美中两国更大摩擦。

其实,陈水扁就任初始并未同北京叫板,相反,他在就职演说中宣布了“四不一没有”:不会宣布独立,不会更改国号,不会推动两国论入宪,不会推动改变现状的统独议题公投,也没有废除国统纲领与国统会的问题,甚至还在2002年元旦祝词中提出“统合论”:“两岸之间可以由文化、经贸的统合开始著手,进而寻求永久和平、政治统合的新架构。”

2002年下半年后,陈水扁放弃与中国递橄榄枝的策略,因应未来的总统大选,他迅速将两岸政策调整到一中一台的路线,并再次以自由民主的政治价值论述“主权在民”以及“一边一国”的政治现实,对中国采取对抗的政策直到2008年卸任。

他在2003年国庆大会致词中表示“有人说:接受‘一个中国’,台湾可以换来更大的国际空间。事实上,如果放弃对主权的坚持、放弃民主自由的根基,台湾不但没有身份加入国际组织,在国际社会也将无立足之地。”

四年后的2007年国庆演说中,陈水扁发表“‘主权在民’是民主的真谛,而公民投票更是‘主权在民’最具体也最直接的实践⋯⋯众所瞩目的‘以台湾名义加入联合国’的公民投票,若能于10月底前连署过关并经审议公告成立,亦可望与明年3月22日总统大选同日举行。”但在当时仍处于美中交好的大环境下,华府对于陈水扁的举措甚为不满,像是当时美国在台协会台北办事处长杨苏棣(Stephen M. Young)公开声明:终统(指“国统会”终止运作及《国统纲领》终止适用)与入联公投“不必而不利”,两件事的累积效应已伤害台美互信。

2008年,马英九当选总统后必须满足当时民意的三项期待:第一,改善台湾与中国的关系。在江泽民任内尾声的2001年11月,台北与北京都加入了 WTO,台商与西方国家的资本大举进入中国“淘金”,台湾民众的主流民意是与中国经济接轨以发展台湾的经济,这一切都需要台北改善与北京的关系。

第二,改善与美国的关系。北京在陈水扁执政期间发现,管控台北的行为最近的路是透过华府,华府面对陈水扁远离统一、追求台湾主体性的施政多所指摘,台美关系陷入低潮,当时的主流民意亦希望未来的台湾总统能够改善台美关系。

第三,台湾资本外流中国,制造业占 GDP 的比率持续降低,服务业也因为附加价值低而成为低薪工作的温床。台湾的主流民意期待新总统能够利用中国市场与强大的经济动能带动台湾经济发展。相较于民进党于2008总统大选推出的谢长廷、苏贞昌搭配,主张两岸和解的马英获得了台湾主流民意的支持,台湾的政治与经济开始进入锁入中国的时代,更重要的是,这也符合当时美国政府的期待。

对马英九而言,界定两岸关系的性质是其两岸政策与外交政策的本源。他和其他三位总统同样的部分,都说中华民国是主权独立的国家,但在之后的论述与陈水扁以及蔡英文大不相同。

马英九先是在2010年国庆大会上发表“以‘九二共识’为基础,开展与大陆的关系”、“在法理上不可能‘相互承认’,但应以务实的精神,做到彼此在事实上‘互不否认’”等谈话内容;他于2012年总统就职演说中表示,“依据宪法,中华民国领土主权涵盖台湾与大陆,目前政府的统治权仅及于台澎金马”。

而在与北京取得共识的马英九则将捍卫主权的焦点放在日本,这一个在近二十年中国国族主义叙事中所建构的敌人。曾经于1970年代参加过海外保钓运动的马英九将日本认定为中华民国主权伸张的对象并不意外,他亦在2015年的就职七周年谈话中指出:“当时,日本海上保安厅34艘舰艇,不断对我国渔船喷射强力水柱。我们的海巡舰艇当场也以水柱回击,绝对不让渔民在我国海域受到伤害。最后,我国渔船抵达钓鱼台2.1海浬处宣示诉求后,安全返回,第二天全球媒体大幅报导,让全世界都看见中华民国捍卫主权、保护渔权的决心。”

马英九任内的2014年3月,台湾爆发了1990年野百合运动以来滚动社会范围最广的太阳花运动。该运动质疑马英九的亲中政策严重伤害台湾主权,蔡英文趁势而起,在2016年顺利当选总统,2020年更以创纪录的817万票、57.13%的极高得票率连任。

在蔡英文2016年就职演说中,她对中国传递友善的讯号,她尊重1992年两岸两会沟通协商这个历史事实,新政府会依据《中华民国宪法》、《两岸人民关系条例》及其他相关法律,处理两岸事务。中国国台办以没有明确承认“九二共识”和认同其核心意涵(按:即“一个中国”),没有提出确保两岸关系和平稳定发展的具体办法,指蔡英文的就职演说是一份“没有完成的答卷”。

此后,蔡英文也无意对中国再次释放友善讯号,2018年美国川普(Donald Trump,另译特朗普)行政当局对中国发动贸易战,2019年的香港反修例运动,以及2020年后持续近三年的Covid-19全球大瘟疫,更突出台湾的半导体产业在国际供应炼分工中的独特地位。2022年2月俄乌战争爆发,美国更加紧速度武装台湾,防范中国武力犯台。

蔡英文上台后力推“国防自主”政策,2017年推出的五加二产业创新计划中,国防产业位居相当关键的地位,同样是为台海战争的潜在风险预做准备。而这一切,都是为了维护中华民国/中华民国台湾在国际社会中的主权国家身份。自2017年后,解放军开始大幅提升军机与航舰绕台的频率,将突破东亚第一岛链、武力犯台以及防范美日驰援台湾的野心付诸行动。她于2017年总统府年终媒体茶叙表示,“这就是为什么我一直强调国防自主的原因。台湾要捍卫主权,要维持区域的和平、稳定和繁荣,不能靠别人,自身国防能力的提升,才是国家安全最终的保障。”

蔡英文直指中华人民共和国、“北京当局”为中华民国主权以及区域和平稳定的的威胁来源。在2021年国庆演说中她说的最为铿锵有力:“我们期待两岸关系和缓,我们不会冒进,但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。我们会持续充实国防,展现自我防卫的决心,确保没有人能逼迫我们走向中国所设定的路径。因为中国所设定的路径里头,不会有台湾民主自由的生活方式,更不会有两千三百万人的主权。”同一场演说中她表示,“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属,坚持主权不容侵犯并吞,坚持中华民国台湾的前途,必须要遵循全体台湾人民的意志。”

此外,自由民主的政治价值亦是蔡英文区别中国与台湾的方式,在2022年新年谈话中她提到“我们会坚守主权、坚持自由民主的价值,捍卫领土主权与国家安全,维持印太地区的和平稳定。”这与李登辉、陈水扁是一脉相承的。另一方面,蔡英文并未如陈水扁积极地发动加入联合国的行动,她笃信美国前总统雷根(Ronald Reagan)所称“和平靠实力”(peace through strength)的铭言,透过增强台湾国防力量的硬实力,强化台湾提供自由世界关键资通产品关键角色的位置,以及自由民主的软实力,呼吁并期盼“与美国等理念相近国家有更多合作,共同维护区域和平与稳定。”

笔者以 R Package quanteda 中“比较文字云”的演算法,将四位总统重要谈话中提及“主权”这个词汇所在的段落进行分析。透过比较文字云的呈现,能够明确分辨出四位总统在“主权”项目中所侧重的不同面向。不同的颜色分别代表四位总统的关键词(李登辉为浅蓝色、陈水扁为深绿色、马英九为深蓝色,蔡英文为浅绿色),这些关键词为综合比较后得出的特色词汇,因此比四位总统的文字云比较更具有代表性。

毫无疑外,“主权在民”是李登辉(右上)的词组中最重要的词汇,“自由意志”、“民主政治”、“民主改革”、“直接民选”与“宪政改革”都是与民主化相关的观念。“全国同胞”、“生命共同体”表达的政治通同体的成员;“中国人”、“中华民族”一方面反映了当时他认同的身份观念,同时也代表李登辉认为,中国未来可以效法台湾民主化的改革路径。最后,“国父”、“孙中山”代表著法统,表示中华民国自1911年起持续到现今,一直是一个主权独立的国家。

陈水扁(左下)最重要的代表词汇包括“台湾人民”、“二千三百万”,这明确标明了政治共同体的范围,与李登辉执政期间的“中华民族”与“生命共同体”的双元身份架构相较,陈水扁的国族身份认同更为明确。相较于李登辉的“主权在民”,陈水扁的关键词是“台湾”是“主权国家”,其具体的方式是以台湾为名,“人民”“有权决定”透过“公民投票”的方式展现加入“联合国”的意愿,以抗衡“中华人民共和国”,以及国内外“一个中国”政策对台湾的打压以维护国家的“安全”。

虽说马英九(右下)在话语中仍不时提及“主权”相关的词汇,但经过演算法比较后发现,他所有与主权相关的词汇,并没有显著足以成为话语中的亮点。马英九的重要代表词汇包括:“中华民国”、“我国”,这也算是明确提出了政治共同体的范围,而马英九主权话语中最为特殊之处为其对象,当中与日本国相关的词汇甚为丰富,除“日本”之外尚包括“钓鱼台”、“台日渔业协议”、“东海和平倡议”与“渔权”共六个词汇。

也由于陈水扁执政期间对华府而言较为基进的政策,马英九的两岸政策是要让“美国”与“国际社会”安心。与陈水扁直呼中国为“中华人民共和国”相较,马英九以“大陆”称之,这显然符合九二共识下一国两区的规范,且从关键代表词汇中可以发现,马英九强调“在不伤害主权”的前提下与“大陆”或是“两岸”签署的各项“协议”是频繁出现的。然而,他也认为,他所谓“维护主权”、“和平”与“尊严”的“两岸”政策却在台湾内部掀起及不可小觑的争议,2014年3月起长达月余的太阳花运动强烈卷动了台湾的民意,也给了2012年总统大选中败选的蔡英文在2016年再次角逐总统大位的机会。

在台湾弥漫反中风潮中上台的蔡英文(左上),某种程度上是民进党路线往中间挪移的结果,她对这个国家的称呼改为“中华民国台湾”,扬弃了“中华民国在台湾”(李登辉)、中华民国是台湾(陈水扁)与“中华民国”(马英九)的提法,从台湾主体的角度,将中华民国收纳为台湾历史发展的一部分。

曾经为李登辉执政下的国安幕僚、陈水扁执政下的中国政策主管官员,现在带领整个国家的蔡英文,承继了李登辉的民主化以及陈水扁强调的政治价值,“自由”、“民主”这三个词汇在蔡英文的主权话语具有举足轻重的地位。

除此,相较于其他三位总统,身为唯一女性总统的的她更为重视军事系统的现代化对国家安全的重要性,这以“国军”与“国防”两个词汇为代表,价值外交与国防硬实力成为“捍卫”中华民国台湾“国家主权”一软一硬的两大法宝。

最后,蔡英文语境中的“中国”有与马英九语境下的“大陆”成为鲜明的对比,这中间的关键是是否“隶属”,或者说某种牵绊。主张“一个中国”政策的马英九将大陆地区与台湾地区视为中华民国的两区;蔡英文则在2023年出访美国洛杉矶时再次强调,“中华民国跟中华人民共和国互不隶属,两岸互不隶属是一个很清楚的事实。”

我们看到了称呼自己从“中华民族”、“海峡两岸中国人”(李登辉)到“台湾人民”(陈水扁)的转变,台湾总统对海峡彼岸的国家/政权则是从中共(李登辉)、中华人民共和国(陈水扁)、大陆(马英九)到中国(蔡英文)。绿营的称呼,从“中华人民共和国”到仅仅是“中国”仍是一相不小的转变,前者著重政治上的分野,后者则是同时包括文化与政治的双重角度区分台湾与中国。同样地,国民党内本土派者如李登辉强调的“中共”同样属于党派与政权的观念,而马英九这一位所谓的外省权贵集团出身者所指称的“大陆”则具有文化的与政治的双重面向,连结起两岸的情感与认同面。

实际上,词汇选择同时也呈现出对主权威胁来源认知上的差异。李登辉、陈水扁与蔡英文认知中的威胁来源是北京政权(无论怎么称呼它),而马英九的认知中,则是日本,尤其是展现在同钓鱼岛列屿当相关议题上。最后,我们发现在比较文字云中,自由民主的价值同样地呈现于李登辉、陈水扁与蔡英文的话语中,而马英九则是付之阙如。

笔者必须在此强调的是,这仅仅是撷取了157篇四位总统在特定时间点的公开讲话,距离系统性地检测仍有一段差距,并不足以完整地表现这四位总统在论述“主权”时的观念集合。然而,即便只有157篇文本,我们仍旧能够运用数位化的文字探勘方法,描绘出台湾自1988年以来四位总统在论述“主权”这项关键词所连结上的观念,这不仅发现党派差异的影响确实是巨大的,同时,国际政治格局的变动,尤其是美国与中国关系的良窳,在相当大的程度上,为台湾主体性能够走到多远划定了范围,且该范围往往是美国华府决定的。

当然,这并非表示台湾国家领导人的观念不重要,相反,台湾国家领导人的两岸/跨海峡政策与外交政策是国族身份认同下的果,这对其公开的话语展现了赋予动能(enabling)/限制(constrainong)的效果,比较文字云图充分地展现了国族身份认同下与主权相关联的词汇以及所形成的观念,通过文本探勘我们让主权这个词汇脱离了“最高性”、不可分割性”等等教科书式的界定方式,联系起政治脉络的“主权”,串起超过四分之一世纪的台湾政治与两岸关系发展的历史,即将上台的赖清德要如何延续这个历史,就让我们继续看下去。

注:文字云的产制过程,主要是前处理阶段,必须将每一篇讲话进行分段或分句处理。在本文中,笔者采取分段处理,将包含“主权”这个词汇的讲话段落抽取出来进行分词。在分词时会注意到词汇本身的特性是否需要合并或分开,比如说,“主权在民”在中文语境下就是一个独立的词汇,将之拆成“主权”“在民”就失去意义的完整性。经过分词之后直接进入比较文字云的 R 语言。有兴趣者可参考 quanteda 的教学网站。

本文章由 flowerss 抓取自RSS,版权归源站点所有。