乖離Ⅳ:ジャマトからの宅配便!(ChapterⅢ)

名無しの気ぶり🦊

「こいつのIDコアを肥料にするなら強い変異種に育ちそうだな…」

道長、つまりバッファのIDコアを植えるアルキメデル。本人は以前同様近くのベンチに雑に寝転がされている。

「そのIDコアを渡しなさい」

そう言って現れる女性。

不機嫌そうにジェリービーンズを食べる、やや不遜な態度のゴスロリガール

そう、見間違うはずもなくその正体は────

「お、珍しいですなぁ。 ベロバ様が顔を出すなんて」

そう、ベロバである。

何やら上機嫌そうなその理由は…。

「ん、そっちは確か…別のスポンサーの娘さんでは?」

「はい。改めまして、サトノクラウンと申します。今はこの人の秘書を務めております。よろしくお願いします」

もちろん、先日ベロバの秘書兼道長のサブサポーターとなったクラウンを従えているから。

性根が元来合わない女を向こうからの申し出を受諾した形とはいえ従えられるのはベロバという他人の不幸が三度の飯と同程度には大好きな女には堪らない喜びだった。

「はあ、よろしく」

(またなんかベロバ様の悪企みに巻き込まれたくちかねえ…まあ私の邪魔さえしないなら特に構わんが)

ベロバのことはジャマト関連の技術のスポンサー兼事業主として信頼しているが、それはそれとして人間性が最悪だとも知っているアルキメデルのような者には、自分に迷惑をかけなければ他人がベロバのせいでどうなろうと知ったことではなかった。

「…それで差し当たってお願いなんですが──」

「──はい?」

そんななか、クラウンが採った行動も分かりやすいものであり。

「ん…?」

(なんか…土臭え匂いに混じってトレーナー時代によく嗅いだことがある匂いが…)

それから数分後、道長の意識が覚醒した。

とはいえフラフラなことに変わりはなく、なので辺りを僅かに開けた両の目で、そこのかゆっくりと見渡すと…。

(ジャマーガーデンに運ばれたのは間違いないだろうが…というか)

目に映り込む景色から自身が再びジャマーガーデンに運び込まれたという予想はついた。

(胸元に重みと湿り気が…いったいどこのどいつ、が…‥‥

それと同時に胸元に感じた生暖かい重み。

乗っかられているのも尺なので文句を言ってやろうと、まだダメージが残る体で薄く開いた目に映ったのは────

────クラウンっ⁉︎」

ビジネススーツに身を包んだ自らの担当で愛バが自分に少しのしかかっている姿だった。とかく驚きである。自分と違ってここにいる理由はまあ思いつかない程度には。

「っ!……ミッチーぃ〜……!!」

「やっと、やっと再会できた…もう、離さないわよ!」

担当のほうはというと、ただただ情緒が崩壊しているというか泣きじゃくっている。

無理もない。クラウンにしてみれば道長に再会することを精神の主軸にして最近は張り切っていたのだから。

(…再会を捨てたはずなのに、不思議と胸が心地いいのは…俺が内心でクラウンとの毎日に未練があったってことか)

そんな彼女を見ていると、ここ数日で放棄したはずのクラウンに再会したいという想いを実は捨てきれていなかったことに我ながら気付かされる。

「…あの時の決断に後悔はねえ…が、心配をかけたみたいだな、すまん…」

「ぐすっ…ふふ、謝らないで。あの時の貴方はああすることが自分にとっての最善手だって考えたんでしょうから」

なんとも恥ずかしい話だが、吾妻道長という堅気で一本気、知り合いが絡まなければ必要以上に周囲との関わりは構築しない男の生者の知り合いとしては、こうしてとにかく良心たり得ていたということなのだろう。

お互い、あまり付かず、さりとて強く離れずな関係性を3年もかけて作り上げられていたというわけである。

「私も柄になく泣きじゃくって貴方を危険に晒しちゃったわけだし、おあいこよっ♪」

「硬要說的話(強いて言えば)…もう少しパートナーである私のことも求めてくれると嬉しいわ」

クラウンもそれが嬉しかった。

あまり後悔を引き摺らない彼女が前シーズンでの最後、道長を心配するあまりに結果的に彼を苦しめなければ、今こうして再会に至る必要もなかったと考えれば。

もちろん、自分で言ったようにあの瞬間の道長を責めるつもりはない。

クラウンが絡まなければ、何かをやめるよう止めてなお引き下がらない性格であることはよく理解している。

英寿が絡むと却って前進する性格であるとも。

「そいつは…そうだな、善処する」

「ええ、これから改めてよろしく、私のトレーナーで私の推しさん♪」

何はともあれ、今こうして再会できたことを他愛もない会話で素直に喜ぶ。

それで今は十分すぎた。

(推し?)

「それで思い出したが、なんでお前はここに…あの爺さんの差し金か?」

「…いえ、違うわ」

が、その際に自らの担当からは飛び出ない推しという言葉に疑問を感じつつ道長はそれとは別にクラウンがなぜここに来られたのかを問う。

先程からそれが彼からしてみれば唯一解せなかった。

そしてその答えはアルキメデルの仕業ではないというもの。

「甘ったるくて聞くに耐えなかったわ〜、話は終わったみたいね?」

「! お前は…⁉︎」

その答えを教えてやると、横からベロバの半ば苛立ちに満ちたような返答が飛んでくる。

これが初めてというわけではないので、道長の発言も100%驚きに満ちたものというわけではない。

「あの学祭以来かしら。久しぶりねミッチー」

「改めまして私はベロバ。 その正体はジャマトを支援しているスポンサーよ」

そして道長には初めてとなる情報である自身がジャマト勢力のスポンサーだと明かす。言わないと始まらないからだ。

「お前がジャマト達の…!」

「私も知った時は少し自分の目と耳を疑ったわ」

こんな性格のベロバがジャマーガーデンで言っているからか驚きもありつつ説得力があった。

「あはは、人は見かけによらないなんて今日日当たり前すぎな話でしょ」

ベロバの場合分かりやすいくらいに危険な要素が漂っているので、見た目にまるで説得力がないというわけでもない。

「お前もデザイアグランプリの運営か」

「私はスポンサー、やつらの上司みたいなもんよ? あんなやつらと一緒にしないでくれる?」

じゃあ運営メンバーかと道長が問えば、そうではないと不機嫌そうにベロバは返す。

実際スポンサーという役職上、純然たる運営メンバーではないというのは嘘偽りない情報だった。

「というか…フフフッ、面白~い! 人間がジャマトになりかけてる♪」

そしてジャマトのスポンサーには、今眼前にいる自分の推しがジャマトの力に侵食されていると容易く理解できて思わず笑いが溢れていた。

「⁉︎ ミッチー貴方…何を使ったの!」

「おおかたジャマトバックル(これ)を使ったんでしょうねえ♪」

しかしクラウンとしては呑気に笑っていられるものではない。数週間ぶりにトレーナーと再会できたかと思えば、また新たな難題をその身に抱え込んでいると来たのだからその原因究明をしたくなるというもの。

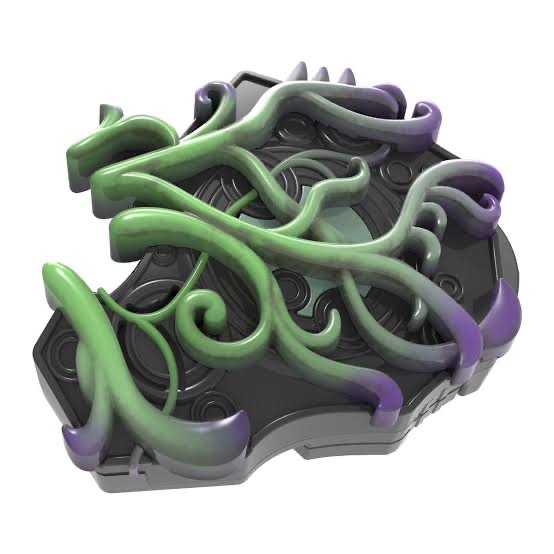

それにベロバが提示したものはジャマトバックル、正しく道長の現状の原因たる代物だった。

「これは…!」

「そうよ、使い手に使うたびにジャマトの力を流し込むバックル」

クラウンからしてみれば初耳で初見なそれは、しかし一目で人体に有害だと理解できる程度には毒々しさと禍々しさを放っており、ベロバの説明が無くとも道長はこれのせいで人であることを少しやめているのだと理解できた。

「ッ…!」

「あら、そんな顔していいの? 私、これでもジャマトの力を自在に操れるのよ。その気になれば一発でミッチーをジャマト化することだってできるわけ」

「なっ…⁉︎」

そんなものを提供しているベロバを許しておけるはずはなく、思わず殺意さえ滲むような憎しみの目線を彼女にクラウンは向けるも、ベロバの口から飛び出た発言に耳を疑った。

物理的に道長の命を把握してしまえる力の持ち主だったことがまあ驚きだった。

同時にジャマトのスポンサーとはそういう意味合いを内包していたのかという納得もあった。

「何よりミッチーのサブサポーターであることを受け入れた時点で、こういった事情も含めてあたしの小間使いをやるって認めたのと同じなのよ」

「それ、は……くっ!」

(私、やっぱりまだまだ未熟だわ…まさかあの契約の裏にそんな邪悪な意図があったなんて…!)

悔しいが、ベロバの言う通りだった。

道長のサブサポーターを引き受けたならばサポーターであるベロバが何を道長に強いていても黙って付き従うほかないのだと先日の時点で理解しているべきだった。

そして本来、サトノクラウンという少女はそれを程なく理解できるだけの知性に溢れているはずだった。

道長という、今の、この先の自分にずっと欠かせないピースであると断言できるような彼という存在と再会できるという年相応な喜びが、それを邪魔してしまった。

だから…自分で自分を強く責めたくても責められなかった。

「まさか知らないで受けたのかしらあ、ふふっ♪」

「だとしたらあんたはあたしやミッチーに似てるわね。根本のところで夢見がちで世間知らず、向上意識と反骨精神の塊よ」

それを見たベロバの反応も極めてクラウンという存在の本質を突いたもので。

不幸が好物な人間というのは伊達ではなく、これまで何人もの他人が嫌がること、他人の短所や弱点・弱み・延いてはその大元であるその人物の人生や生き方について把握し、結果そうしたことを大まかだが一目で見抜けるようになっていた。

(…そうね、私は知らないから知りたい、できないからできるようにしたいって気持ちでいつも動いてる子だし…)

(今回はそれにミッチーへの思慕や愛情がプラスされたというだけ…)

(…そのせいで自分の、彼の首を絞めている…哎呀、ミッチー…ごめんなさい)

クラウンからしてもぐうの音も上がらない指摘だった。自分という元来ポテンシャルはあっても最初はできないことだらけのウマ娘はそうやってできることを増やし、課題を踏破し、周囲との関係性を構築してきた。その過程で吾妻道長という今の自分を語るには欠かせない愛しい人とも出会えた。

だから…そのせいで首を絞めている現実がなんとも悲しかったしやるせなかった。因果応報、身から出た錆、どうしようもないというのはこういうことなのかと。

そしてそれが自分だけでなく、道長という今回の目的たる自分のトレーナーで人生のパートナーに振り返っている現状が余計にそれを痛感させていた。

「…おい、俺を無視すんな」

「あらら、そう言いつつ担当を庇ってるけど」

クラウンの内心をなんとなく察したからか、そうとは言わず道長は助け舟を出す。

ベロバにはお察しだったが。

「だからなんだ」

「羨ましいわねえ♪ …いや今はジャマトみたいなものだからその意味じゃ羨ましくないかな♪」

「怪物と一緒にすんな」

それが微笑ましく、しかしクラウンという自分の恋敵にも似たウマが合わない女に向けられたものという意味では苛立たしいもので。

思わず軽い嫌がらせのような言葉を吐いてみるけれど、道長からすればあり得ないといった具合に受け付けなかった。

「ねえ、あんたって仮面ライダーをぶっ潰すのが夢なんでしょ? だったら…私たちと組もうよ?」

「よく考えてよ、ミッチー!」

そしてそんなだからお気に入りの彼、道長に仮面ライダーをぶっ潰すことが目的なら自分達と組もうと話を持ち掛ける。

その案はクラウンからするとやめてほしいが、されど自分がやめろと強く言い出せる立場ではないので、あくまで道長の自由意志がそれを拒絶してくれるよう促すしか他になかった。

「私、人の不幸が大好物なの。返答次第ではあんたの理想の世界、私達が叶えてあげてもいいわよ?」

「フッ…お前が?」

この時ベロバにはデザイアグランプリに対するある企みがあり、それは道長の抱く全ての仮面ライダーをぶっ潰すという願いと並行できるものだという確信があった。

「勝つためなら手段を選ばない…でしょ? 私のことを利用しない手は無いんじゃない?」

「……」

それに今すぐとは言わずとも、程なくして乗ってくるだろうということへの確信も。

実際、今道長はそれを思案している最中だった。

「ミッチー…」

(まさか、再会して早々にこんな邪悪の胎動を目にするなんて。私はそれを止められる立場じゃないのも悔しい…!)

とはいえ人の不幸が大好物って言ってる人だから協力関係を受け入れたとしても何をさせられるか わかったもんではない。

クラウンにはそれがここまでのやり取りだけで十分分かったし、この提案がとんでもない事態を果てに引き起こしそうだという嫌な予想がクラウンにはあり。

そしてそれが道長がこの案を受け入れるだろうという予想と同じくらい確信に近いものとしてあったからか、それを止められない現状が…自分が、変わらず腹立たしかったのだった。