Режиссура звука: начало

Андрей АспидовТермин «звукорежиссура» известен многим. Но что это такое и кто там чего режиссирует? Начнём с истоков, с больших аналоговых студий звукозаписи. Это как раз те самые «тёплые ламповые» 60е/70е/80е. Времена, когда волшебство создания, режиссуры и продюсирования звука стало возможным и развивалось стремительно.

Прежде, чем перейти к современному миру очень полезно понять, как же всё-таки организуется большая аналоговая студия, потому что во многих программах в современном мире эта идеология присутствует.

Предполагаем, что аранжировка произведения уже сделана. Музыканты и артисты всё изучили и отрепетировали. С этого момента непосредственно и начинается процесс звукорежиссуры.

Что прежде всего следует иметь в студии?

Оборудование, с помощью которого можно услышать и зафиксировать исполнение песни музыкантами и вокалистами.

Для записи вокала и акустических инструментов используются микрофоны – самый простой прямой способ перевода акустического звука в электрический сигнал.

Желательно несколько, чтобы иметь возможность выбирать лучшее и более подходящее звучание. Соответственно, в идеале, при хорошей большой студии всегда есть большой парк микрофонов.

Для записи электрогитар потребуются специальные гитарные усилители плюс инструментальные микрофоны, желательно специальные.

Даже чисто электрические инструменты (то же электро пиано) всё равно требуется чем-то озвучить.

Так что, у нас должно быть оборудование для получения звука в электрическом виде, т.е. по проводам.

Далее, хорошо бы всех наших музыкантов и вокалистов каким-то образом зафиксировать на физическом носителе. Пусть даже группу из пяти человек, но мы должны их куда-то записать.

Что для этого имеется в аналоговой студии?

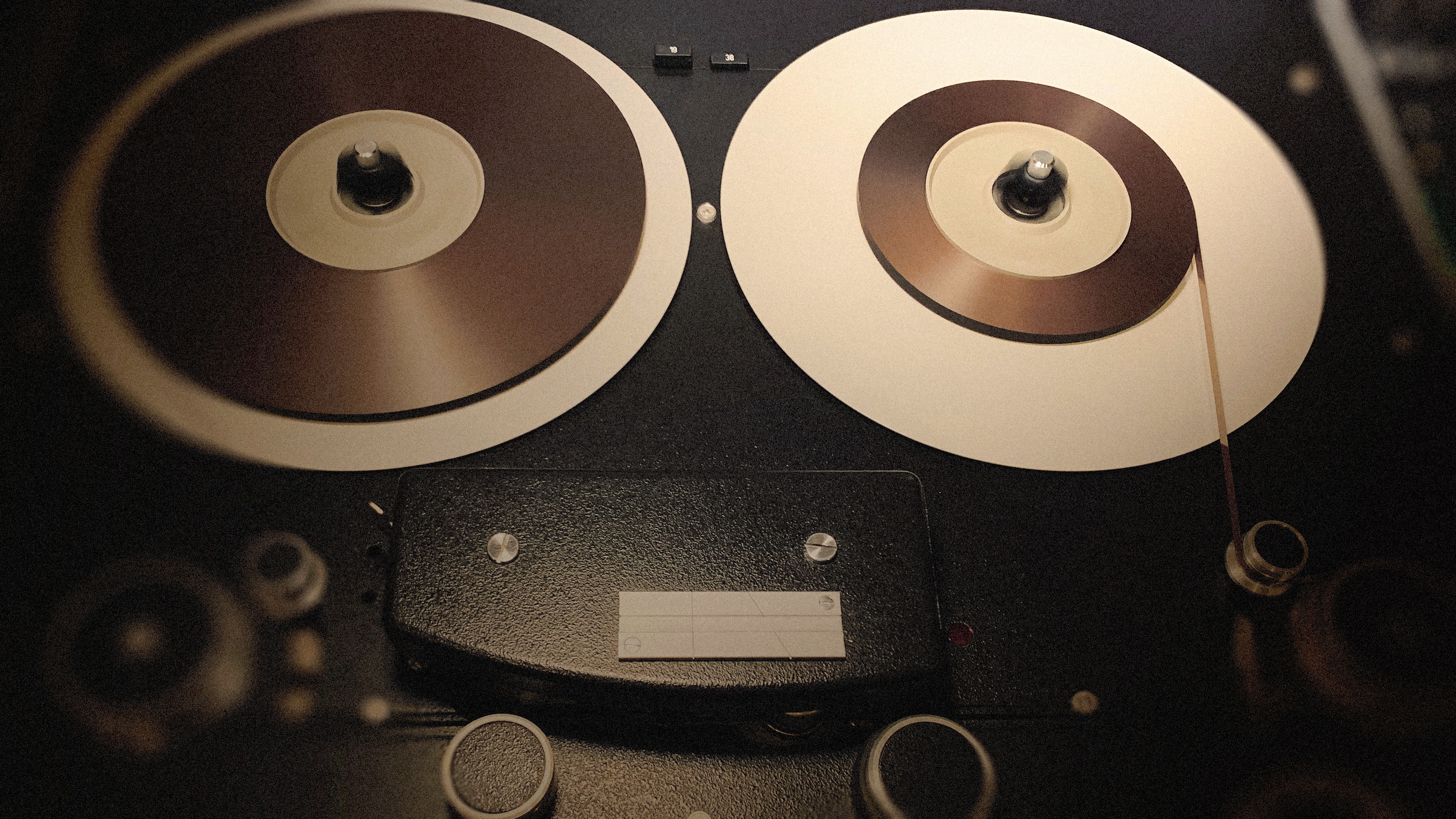

Плёночный магнитофон!

Идеологически вы все с ним знакомы.

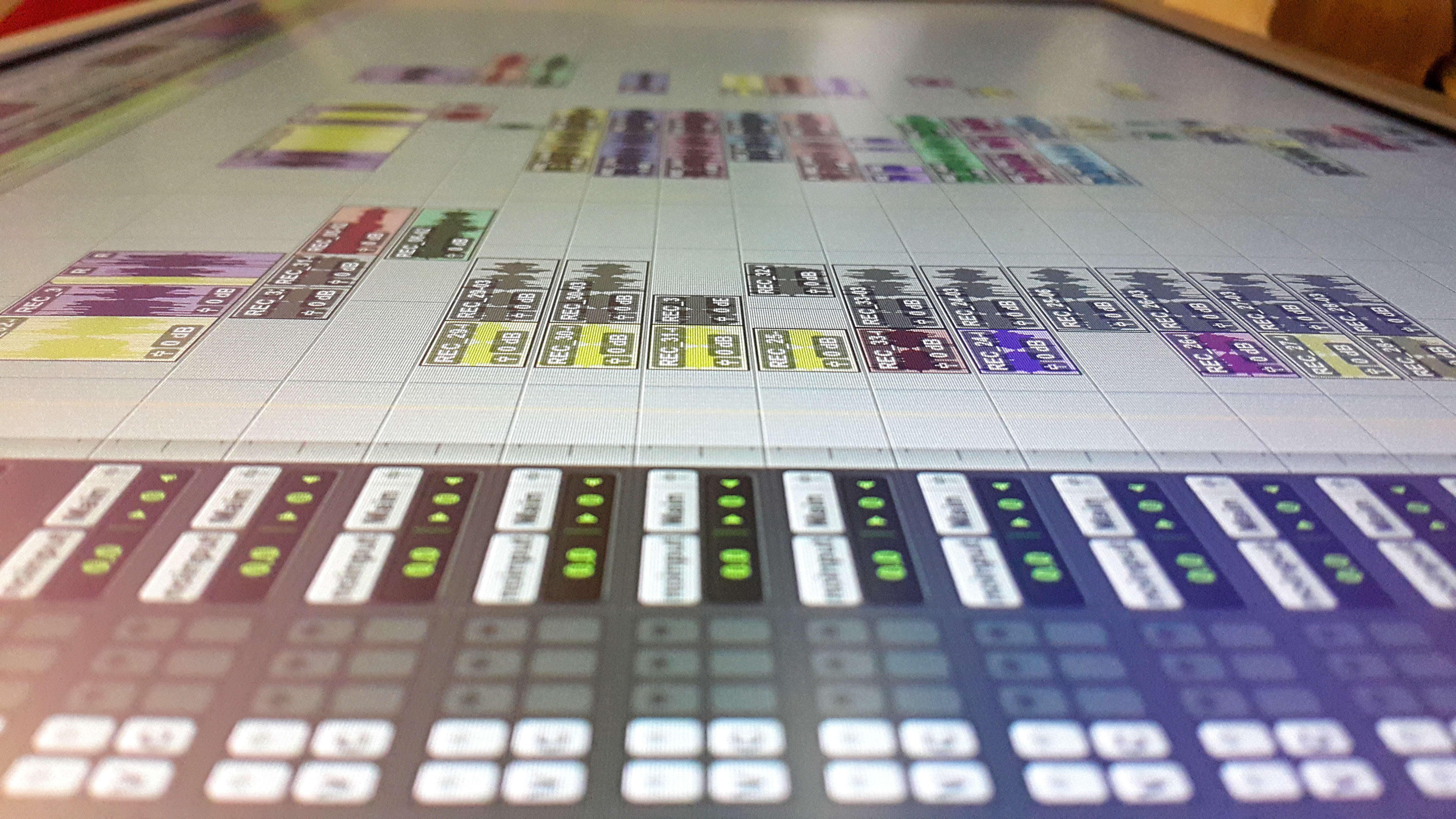

Что из себя представляют линейки со звуковыми файлами (timeline) в вашей любимой программе (daw)?

Тот самый магнитофон, просто современный компьютерно-цифровой. А в аналоговых студиях в середине прошлого века применялись большие многоканальные плёночные магнитофоны.

Вот и вся разница – носителем является рулон магнитной плёнки или файл на компьютере.

Итак, у нас в студии есть магнитофон, на него мы будем записывать сигнал. Но как это сделать?

Микрофон – это очень тихий источник звука, его требуется усилить до нормальной рабочей громкости. Каждому микрофону обязательно нужен предварительный усилитель (преамп), поэтому мы не можем отправить сигнал напрямую с микрофона на плёнку.

Некоторым тихим электро-инструментам так же необходим преамп. К тому же, у нас могут быть приборы предварительной обработки в цепочке, те же эквалайзеры и компрессоры.

Да и вообще, в процессе записи хочется слышать, что именно мы записываем, иметь возможность управлять процессом и звучанием – режиссировать и продюсировать запись.

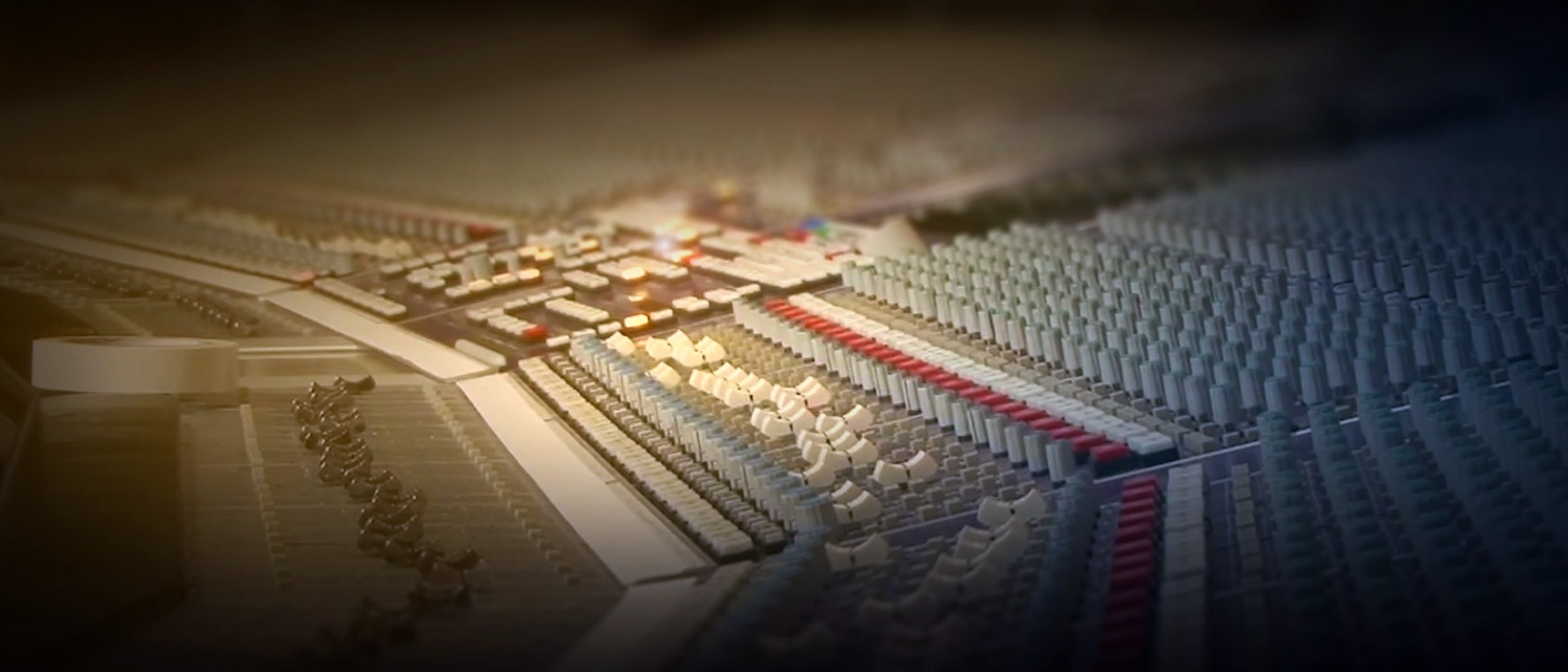

Для этого в каждой настоящей аналоговой студии имеется большой и безумно дорогой аналоговый пульт.

В цифровую эру пульты стали полностью цифровыми, но решают всё те же задачи коммутации и маршрутизации звукового оборудования студии.

Звук от инструментов и микрофонов идёт через приборы предварительной обработки в пульт, где каждому из них выделяется свой самостоятельный канал. И только потом обработанные дорожки попадают на многоканальную плёнку, то есть записываются на физическом носителе. В данном случае – на магнитном.

Но пульт – это не просто коммутатор оборудования, это сердце студии, это точка продюсирования записи.

В аналоговом мире режиссура записи идёт непосредственно в процессе. В студии сразу добивались нужного характера и техники исполнения, тембра и динамики, красоты звучания.

После по-настоящему хорошо спродюсированной записи и сводить то особенно нечего было, всё уже звучало.

Плёночный магнитофон – это физический носитель, количество дорожек одновременной записи ограничено. В пике развития их количество дошло до 24х дорожек, причём одна дорожка уходила под синхронизацию.

Много ли это? Сомнительно. Но что было, на том и работали.

Пытаясь решить проблему нехватки дорожек, инженеры придумали схему завязки двух-трёх магнитофонов через синхронизацию. Этим они смогли увеличить количество дорожек одновременной записи/воспроизведения.

Однако, данная схема была сложна и неудобна на практике. Поэтому чаще всего перезаписывали сумму нескольких дорожек через пульт на свободные. Обработали к примеру все барабаны, а следом записали готовую сумму на две новые дорожки на той же самой плёнке.

Этим экономили дорожки, но теряли возможность изменения частей микса впоследствии. Спорная, но вынужденная техника.

К счастью, в современном цифровом мире ограничений по каналам практически нет либо они достаточны для реальной работы.

Двигаемся дальше. Мы получили сигнал от музыкантов и вокалистов, обработали его, через пульт всё подключили, копию на магнитофон направили, всё слышим и можем вмешиваться в процесс.

Отлично? Да! Что мы забыли? Мониторинг артистам в уши!

Согласитесь, артистам хорошо бы себя слышать во время исполнения. Да не просто всех скопом, а желательно каждому из них создать собственный комфортный баланс звучания.

Элементарно, любой музыкант обычно хочет слышать свой инструмент чуть громче всех остальных. Вокалисту, аналогично, хочется слышать себя чётче и громче. Соответственно, с пульта есть дополнительные выходы на несколько шин мониторинга.

Обычно они называются CUE или AUX. Но это уже привязка к конкретной марке и модели пульта, для нашего рассказа не столь важно конкретное название.

Во время записи сигнал направляется на магнитофон, параллельно мы его слышим в контрольной комнате, где стоит пульт и акустический контроль, и ещё несколько линий параллельно идут в наушники артистам.

Кстати, звук с магнитофона тоже приходит на пульт. Значит, мы можем слышать что-то, заранее записанное на магнитофоне и одновременно записывать новое исполнение на свободные дорожки.

Точно такая же схема применяется и сейчас во время записи на цифровые носители, и даже при домашней записи через звуковую карту.

Ладушки, всё подключили, всё записали, всех отпустили.

Понятное дело, что записали несколько дублей, чтобы иметь возможность выбрать лучший.

Если свободных каналов много, а музыкантов не очень, мы могли записать несколько разных дублей на параллельные дорожки. Тогда достаточно прослушать все дорожки и выбрать лучшие участки.

Но чаще всего каналов было маловато и группу записывали сколько-то дублей подряд, т.е. всю группу на всю ширину двухдюймовой плёнки.

Однако, учитывая, что скорость студийных магнитофонов высока, продолжительность записи на одну бобину/катушку не измерялась часами. Так что сотни дублей делать было крайне проблематично. Но зато разные части произведения можно было собрать (склеить) из разных дублей.

Всё верно! Редакция записи появилась уже тогда.

Но инженерам приходилось физически разрезать плёнку на всю её ширину (напоминаю, это два дюйма).

Находились точки «от» и «до», плёнка разрезалась, стыковалась к другому кусочку и натурально склеивалась «скотчем».

К примеру, можно было взять начало песни от одного дубля, середину от другого, а концовку от третьего.

Это сейчас мы можем записать сто-пять-сот дублей и потом нарезать по две секунды из каждого.

При правильной склейке этого дикого фарша, никто и никогда не услышит, что именно и как было нарезано и где склейки. А в аналоговую плёночную эпоху это был тот ещё процесс.

После того, как мы собрали всю песню целиком из разных дублей или выбрали лучший, у нас имеется готовая многоканальная запись. Что дальше?

Во время записи мы старались получить максимально нужный нам звук. Желаемый, но не финальный. Значит, дальше мы с этого магнитофона отправляем сигнал обратно на пульт, чтобы все дорожки собрать (свести) в единую монолитную стерео-картину.

Здесь мы можем подключать дополнительные приборы, если имеются вопросы к тембру инструмента или к динамике, хочется добавить искусственной реверберации или иных художественных обработок. То есть сотворить финальный микс произведения. Для этого к пульту можно подключать внешние приборы.

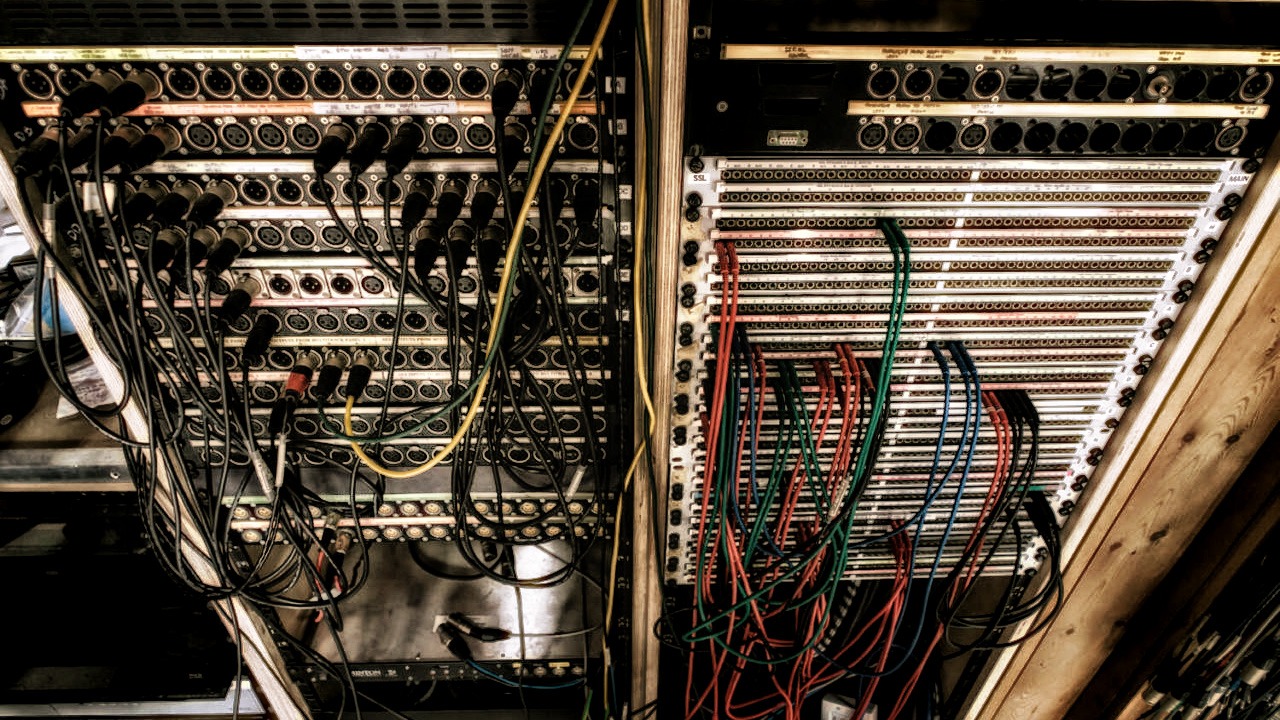

У каждого пульта, да и вообще на любой серьёзной имеется так называемая «матрица коммутации» или «маршрутизации» (названия условные).

Это возможность вручную соединять входы и выходы каналов, посылы и возвраты эффектов, подключать внешние приборы «в разрыв» линейки пульта и так далее. Реализовано это чаще всего в виде патч-панели с короткими проводами-перемычками.

В цифровом виде она точно так же имеется и часто используется.

В вашей любимой программе она так или иначе есть, явно или неявно, однако не всегда доступна для полного управления.

К примеру, в Pro Tools это раздел «I/O Setup», он полнофункционален и повторяет всю идеологию аналоговой студии. У вас имеется полный контроль за всеми цепочками прохождения сигнала внутри микса.

Ладно, отправили мы сигнал с магнитофона на пульт, добавили требуемой обработки, всё звучит! Что дальше? Куда деть готовый микс? На что записать готовую стереопару?

Для этого имелись студийные двухканальные (стерео) магнитофоны.

В самом привычном виде – полудюймовые (½-Inch 2-track). Ширина каждой дорожки на плёнке была больше, поэтому качество звучания – выше.

Сравните: 6.3 мм против 2.1 мм на 24-х канальной!

Ох уж этот дивный аналоговый мир. Именно такие магнитофоны использовались для сохранения готовых фонограмм в эру аналоговой звукозаписи.

Мы постарались и получили готовый финальный микс, который однако ещё не адаптирован для издания и тиражирования, не «подстроен» под менее качественную бытовую аппаратуру слушателей.

Для этого применялся отдельный технический процесс адаптации студийной записи под бытовой носитель – мастеринг.

Мастеринг это отдельный процесс, к режиссуре и сведению прямого отношения не имеет.

В аналоговой студии всегда несколько магнитофонов.

Для записи используется многоканальный магнитофон, а для сохранения итогового микса используется стереомагнитофон. Они разные, по-разному звучат и работают.

Но сердце любой студии – это всё-таки пульт.

Через него идёт вся коммутация, всё хождение звука, как при записи, так и во время сведения. К нему подключается внешние приборы, каждый из которых что-то умеет делать со звуком.

Именно пульт – точка режиссуры и таинства творения финального звучания песни. А человек за пультом – дирижёр и режиссёр всего этого музыкального спектакля.

Какой ещё важный момент мы не затронули? Систему акустического контроля, тот самый мониторинг.

Принято разделять студийные мониторы ближнего, среднего и дальнего поля. По большому счёту, это просто привязка к размеру динамиков.

Маленькие динамики – акустика ближнего поля, так называемая «радиоточка». В современном мире она имитирует звучание на встроенных динамиках телефона. Размер динамиков небольшой, детальности и глубины мало, но по ним можно понять, как наш микс будет звучать на плохой акустике. Это полезно.

Среднее поле – наш основной источник прослушивания, основные рабочие мониторы. А дальнее поле применяем, когда мы хотим сделать громко и «прокачать» микс. Большие динамики, большая массивная акустика. Хорошо для мастеринга.

На приличной студии всегда есть несколько комплектов акустических мониторов, чтобы можно сравнивать звучание.

Это помогает повысить переносимость микса, создавать максимально идентичное звучание на разных источниках прослушивания. Ну и естественно всем музыкантам явно полезно слышать себя во время записи, поэтому есть наушники и усилители для наушников.

А с точки зрения получения исходного звука, хорошая студия всегда характеризуется большим количеством микрофонов, достаточным количеством гитарных и басовых усилителей для того, чтобы можно было их по-разному комбинировать и получать более удачное звучание сразу во время записи.

На некоторых студиях бывают и свои парки инструментов.

Большинство музыкантов всегда приходят со своими инструментами и играют обычно на них. Однако, большие студии в эпоху их рассвета обладали большим парком музыкальных инструментов, за которым следили.

Все инструменты поддерживали в идеальном состоянии, а музыканты имели возможность выбрать. Они приходили со своим инструментом, но всегда могли пробовать и другое звучание. Таким образом получался разный звук.

Вот такой он, дивный мир аналоговых студий звукозаписи.

Большая много-десятилетняя история, важный этап в развитии, без которого не было бы современного цифрового мира звука. О нём поговорим в следующий раз.

Ваш Андрей Аспидов.

🔗 ТЕЛЕГРАМ

🔗 ИНСТА

🔗 ДЗЕН

🔗 YOUTUBE

🔗 RUTUBE