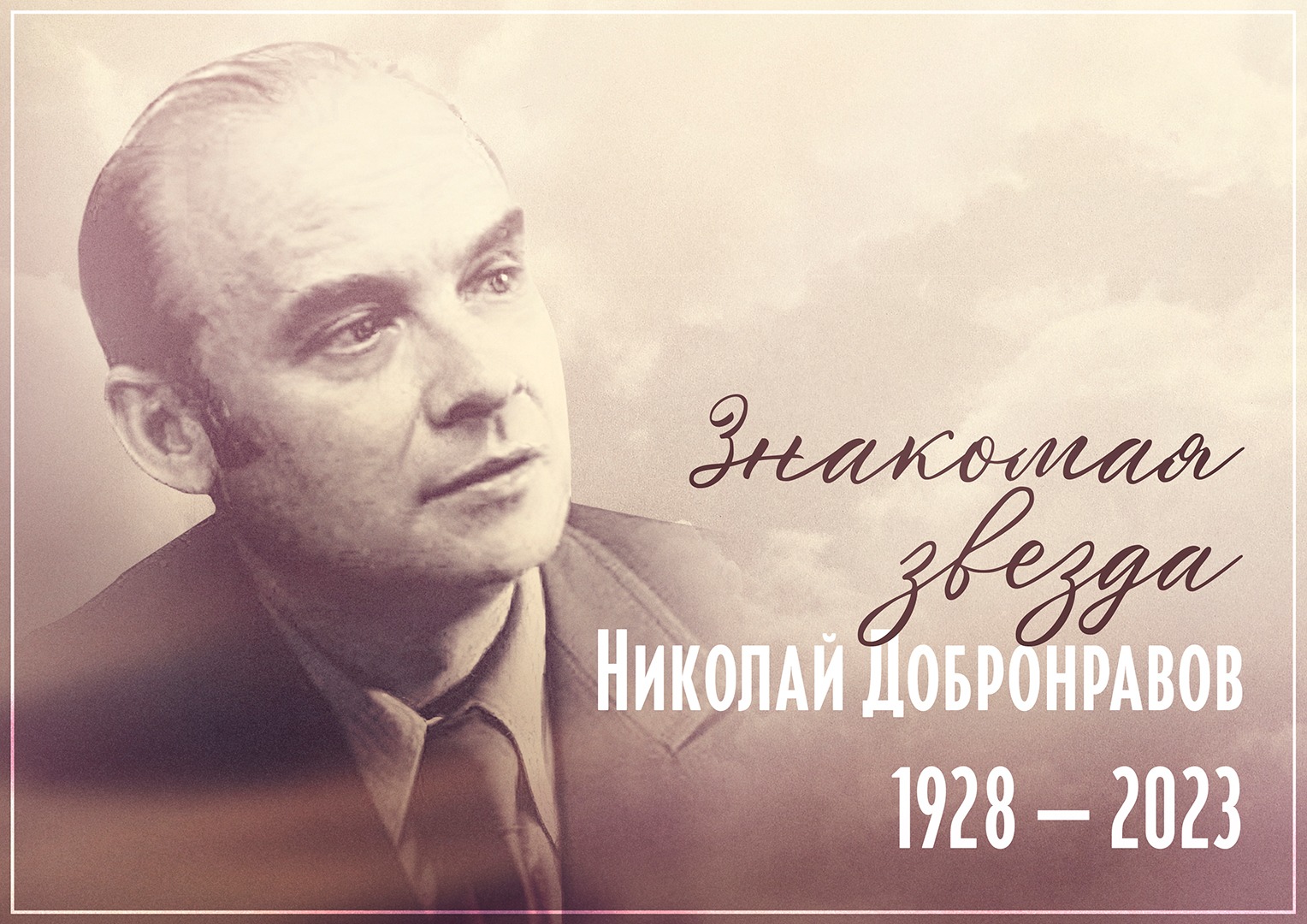

Знакомая звезда

Литературный критик, куратор литературных проектов Алексей Колобродов специально для «Консерватора»:

Николай Добронравов, поэт-песенник, за свою жизнь длиной почти в век, пережил и многое, и многих: всех генсеков, президентов Ельцина и Кравчука, с ними теперь вечно будет ассоциироваться песня «Беловежская пуща», Юрия Гагарина, с которым дружил; десятки больших писателей, он с 1970 года состоял с ними в одном Союзе писателей СССР, соавторов-композиторов Микаэла Таривердиева и Евгения Мартынова, исполнителей собственных песен — Майю Кристалинскую, Валерия Ободзинского, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона… Александра Градского, которого сделал суперзвездой не только шлягер «Как молоды мы были», но и «Яростный стройотряд», равно как и Егора Летова, который сообщил советскому хиту «И Ленин такой молодой» драйв и убедительность панк-рок-гимна, а именем ещё одной вещи назвал один из лучших своих альбомов — «Звездопад».

А песни пережили Николая Добронравова.

Смерть вернула текстам знаменитых песен авторство, утраченное народным сознанием за десятилетия. Вообще-то, для поэта-песенника подобная анонимность — вершина карьеры, блискующий её идеал, да и для просто поэта — попадание в метафизическое яблочко.

Впрочем, Добронравов поднялся ещё на ступеньку выше — его строчкой «Опустела без тебя земля» (песня «Нежность», 1965 г.) в современной России массово украшают последние приюты, выбивая её на памятниках и надгробиях. Есенинские строки (чаще всего «Мир тебе, отшумевшая жизнь») встречались мне на русских кладбищах куда как реже.

(Но и оговоримся, что достижение это, редчайшее для поэтов хоть ангельского, хоть нобелевского чина, может быть не сугубо добронравовским — текст «Нежности» сделан совместно с поэтом и драматургом Сергеем Гребенниковым, постоянным их с Александрой Пахмутовой соавтором в 60-е годы.)

Конечно, лучшие вещи дуэта Пахмутова — Добронравов наследуют уникальному в мировой культуре феномену песенной поэзии Великой Отечественной войны, о которой Вадим Кожинов афористично заметил, что она написана «не о войне, но войною». Думаю, Вадим Валерианович имел в виду ситуацию, когда традиционные лирические сюжеты (дом, стол, близкие, дорогое сердцу ушедшее, любовь и боль, родимые пепелища и отеческие гробы) просматриваются под особой оптикой, приобретают высокую энергию и подтверждаются правотой своего дела и правдой смертного часа.

Именно поэтому авторы этих песен (назову коллег Добронравова — поэтов: Алексея Фатьянова, Михаила Исаковского, Евгения Долматовского, Льва Ошанина, Павла Шубина и, да, Арсения Тарковского) вошли в резонанс с народным сознанием и приобрели вот эту самую анонимность бессмертия.

Синонимом кожиновской «войны» в лучших песнях Николая Добронравова может быть сама история СССР/России — именно в таком порядке, поскольку советский песенник имел в родовом бэкграунде петербургские, священнические, белогвардейские корни. Но родился он в год, когда была объявлена ускоренная индустриализация — беспрецедентный в истории модернизационный рывок, в считаные годы создавший сверхдержаву из разрухи, хаоса и самого разного человеческого материала.

Александра Пахмутова, кстати, родилась годом позже — в Великий перелом.

Они видели и фиксировали сердцем всё — великую войну, немыслимые по высоте и количеству социальные лифты, преображаемую Сибирь с её зелёным морем тайги, откуда они привезли не только «Главное, ребята, сердцем не стареть», но и — неожиданно — «Куба, любовь моя»; космос и космонавтов, для которых написали их неофициальный гимн — «Надежду» в удивительном исполнении Анны Герман; бравурные фасады и стыдные изнанки комсомольских съездов («И вновь продолжается бой», кстати, в рок-аранжировке был написан именно для такого съезда, явно с целью встряхнуть сытую подрастающую номенклатуру, напомнить о лучших и главных временах); хоккейные триумфы и олимпийские моральные допинги, которые уже почти не помогали…

Особенно густо, как на конвейере, дуэт работал в 70-е: почти всё из вышеперечисленного плюс «Молодость моя — Белоруссия», «Весна 45 года», «Команда молодости нашей», «Усталая подлодка», «Трус не играет в хоккей», олимпийский цикл, начатый «Героями спорта», с кодой «До свиданья, наш ласковый Миша» и — на переходе к 80-м — «Птица счастья»: уже не лирика, но программирующее реальность почти шаманское заклинание.

Они трудились тогда, подобно елизаровскому библиотекарю, создавая из мелодий и текстов волшебный купол безопасности над страной, который бы не позволил ей пропасть в усилившихся мировых бурях и густеющем внутреннем маразме.

Не получилось, и не их вина. Однако двух талантов вполне хватило, чтобы щедро пополнить социокультурный, исторический, национальный код, который живёт в большинстве из нас и регулярно напоминает о происхождении и родстве.

Светлая вам память, Николай Николаевич. Пусть вам, оторванному от дома, светит там незнакомая звезда.