Земля и свобода: хроника крестьянских мятежей Европы

Democratic Socialist

Что общего между французским крестьянином XIV века, русским пахарем времен Пугачёва и венгерским земледельцем XIX столетия? На первый взгляд — почти ничего. Разные страны, эпохи и обстоятельства. Но их судьбы объединяет одно: каждый из них однажды взял в руки вилы, топор или косу и вышел бороться за справедливость.

Почему люди, привыкшие к тяжёлому труду, вдруг решаются восстать против сильных мира сего? Что должно произойти, чтобы тот, кто веками склонился над землёй, осмелился поднять голову? Ответ прост и сложен одновременно: предел терпения.

Крестьянские восстания — это история не только о бунтах и крови, но и о жажде перемен, стремлении к свободе и борьбе за человеческое достоинство. В этой статье мы отправимся в путешествие по страницам европейской и российской истории, чтобы понять, почему эти восстания становились важной частью социальной эволюции. Какие уроки они оставили нам? И были ли они просто отчаянным всплеском гнева или предвестниками будущих реформ? Давайте разберёмся.

Часть Первая: Восстание Жакерии

XIV век стал для Франции временем бедствий: Столетняя война, эпидемия чумы и экономический упадок привели к обнищанию и уязвимости народа. После поражения французов в битве при Пуатье (1356) страну охватила анархия. Дворяне увеличивали поборы с крестьян, оправдывая это «военной необходимостью». Недовольство бедняков нарастало, и весной 1358 года закончилось.

Непосредственным поводом к восстанию были разорения, которые произвёл наваррский король Карл Злой в окрестностях Парижа и которые особенно тяжело отозвались на сельском населении. Крестьяне, в первую очередь зажиточные, терпевшие поборы от феодалов на ведение войны, чьих жен и дочерей насиловали дворяне (что для Средневековья служило просто реализацией права феодала на такое насилие), бросились на них, обратили сотни замков в развалины, избивали дворян и насиловали их собственных жён и дочерей. Скоро восстание распространилось в Бри, Суассоне, Лаоне и на берегах Марны и Уазы.

Гильом Каль был избран лидером восставших благодаря своему уму и организаторским способностям. Историки предполагают, что он был не простым крестьянином, а человеком с управленческим опытом. Под его руководством крестьяне захватывали замки, убивали феодалов и требовали снижения налогов и отмены повинностей.

Хронология событий

• Май 1358 года: восстание вспыхивает в долине Уазы. Первые нападения на замки и убийства местных феодалов.

• Конец мая: мятеж охватывает территорию Пикардии и Шампани. Численность восставших растёт, достигая десятков тысяч человек.

• Июнь 1358 года: крестьяне захватывают множество замков и городов, включая Компьень.

• 14 июня 1358 года: карательная армия под командованием Карла Злого, короля Наварры, вступает в бой с восставшими. Решающее сражение при Мёлене заканчивается полным поражением Жакерии.

• Июнь-июль: карательные экспедиции жестоко подавляют остатки мятежа.

Хроника о событиях в Мо: «Совершивши это, [дворяне] рассыпались, как бешеные, по окрестностям, убивая мужчин, которых встречали, и предавая пламени поселения».

Историки единодушны во мнении, что Жакерия стала результатом не только экономических бедствий, но и накопившегося социального напряжения. Французский историк Жорж Дюби подчёркивал, что восстание стало выражением отчаянной ненависти крестьян к системе феодального угнетения. Некоторые исследователи считают Жакерию стихийным бунтом, у которого не было чётких целей и лидеров, а потому он был обречён на поражение.

Бунт крестьян всё же нельзя назвать бессмысленным. Через несколько лет был ослаблен налоговый гнёт и определён порядок сбора податей.

Часть Вторая: Восстание Уота Тайлера

Англия XIV века переживала трудные времена. Чёрная смерть, которая прокатилась по стране в середине столетия, сократила численность населения почти наполовину. Это дало крестьянам временное преимущество: из-за нехватки рабочей силы они могли требовать более высокую оплату за труд.

Однако власти решили восстановить прежние порядки. В 1351 году был принят "Статут о рабочих", ограничивающий заработную плату и запрещающий крестьянам покидать свои места без разрешения хозяев. Затем последовали новые налоги для покрытия расходов на Столетнюю войну. Последней каплей стал подушный налог, введённый в 1380 году.

Восстание началось в графстве Эссекс, когда местные жители отказались платить налоги и выгнали сборщиков. Искра протеста быстро распространилась на соседние регионы, включая Кент, где к восставшим присоединился Уот Тайлер — опытный ремесленник и уважаемый человек среди местных жителей.

Под его руководством крестьяне двинулись на Лондон. Их лозунгом стали слова: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был тогда господином?»

«Если бы Богу были угодны вилланы, он бы с самого начала определил, кому быть рабом, а кому — господином. Таким образом, им (народу) следует понять, что именно сейчас Бог даёт им возможность покончить с несправедливой системой крепостничества и насладиться долгожданной свободой» — высказывание Джона Болла, которое историк Джон Стоув цитировал через два столетия.

Восставшие двигались быстро и организованно. По пути они громили поместья феодалов, уничтожали налоговые документы и освобождали заключённых из тюрем.

В середине июня 1381 года армия Тайлера подошла к Лондону. Горожане, симпатизировавшие мятежникам, открыли им ворота. Вскоре город погрузился в хаос: восставшие разграбили Савойский дворец герцога Ланкастера, уничтожили архивы и казнили королевских чиновнико. Однако Тайлер и его соратники старались поддерживать дисциплину среди крестьян, запрещая бессмысленные грабежи и насилие.

14 июня 1381 года Тайлер и его сторонники встретились с королём Ричардом II на полях Мелл. Тайлер выдвинул требования: отмена крепостного права, справедливое налогообложение и свобода торговли для всех подданных короля. Ричард, которому тогда было всего 14 лет, пообещал удовлетворить их требования, и часть восставших начала расходиться. Однако Тайлер понимал, что обещания могут быть обманом, и на следующий день снова встретился с королём на Смитфилдском поле.

Во время переговоров Тайлер повёл себя дерзко, что привело в ярость лондонского мэра Уильяма Уолворта. В момент напряжённого диалога Уолворт внезапно ударил Тайлера мечом, смертельно ранив его. Восставшие, увидев гибель своего лидера, пришли в ярость, но король Ричард II проявил неожиданную решимость: он лично обратился к толпе, пообещав выполнить их требования, и уговорил людей разойтись.

Королевская армия быстро восстановила контроль над страной. Мятежники, поверившие обещаниям короля, были обмануты. Репрессии были жестокими: тысячи крестьян были казнены или жестоко наказаны.

Роль восстания Уота Тайлера в истории Англии остаётся предметом дискуссий. Одни видят в нём важный шаг к разрушению феодального строя и развитию демократических институтов, другие считают его всего лишь временным кризисом без долгосрочных последствий. Однако одно остаётся несомненным: это восстание показало, что народная воля способна бросить вызов любой системе, даже если победа остаётся недостижимой.

Хотя крепостное право не было отменено сразу, давление со стороны крестьянства заставило феодалов постепенно ослабить свою власть.

Часть Третья: Восстание Болотникова

Конец XVI века стал для России периодом тяжёлых испытаний. Гибель династии Рюриковичей, голод 1601–1603 годов и правление Бориса Годунова вызвали массовое недовольство. После убийства царевича Дмитрия и восшествия на престол Василия Шуйского обстановка обострилась.

Шуйский не пользовался поддержкой ни среди знати, ни среди простого народа. Многие считали его захватившим власть узурпатором. В этот хаос вмешались самозванцы, выдававшие себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия. Одним из таких "мстителей за правду" стал Иван Болотников.

Болотников обладал природным даром воина и организатора. Его харизма привлекала к нему сторонников из самых разных слоёв общества.

«Необходимость признать государем Шуйского, ненавидимого большею частию своих подданных, возбудила сильное неудовольствие в простом народе во многих городах, в особенности же в области Северской, называемой русскими Северской стороной, равно как и в Путивле, где заперли в башню посланного туда знатного господина, и в Астрахани, где народ, услышав имя Василия Шуйского, стал браниться и кричать: «Ужели же этот шубник станет нашим царем? Мы не хотим его принять, ибо признаем своим царем только Димитрия». То же говорили и в Путивле».

Элиас Геркман

На подавление восстания Ивана Болотникова царь Василий Шуйский отправил войска под командованием опытных воевод — Юрия Никитича Трубецкого и Ивана Михайловича Воротынского. Однако их походы закончились сокрушительными поражениями. В августе 1606 года армия Трубецкого была разгромлена повстанцами под Кромами, а войско Воротынского потерпело поражение в битве при Ельце.

23 сентября (3 октября) 1606 года Болотников одержал важную победу под Калугой, где сосредоточились основные силы армии Шуйского. Восставшие действовали уверенно и решительно: в октябре они взяли посад Коломны приступом. Однако крепость города продолжала оказывать ожесточённое сопротивление. Оставив небольшой гарнизон для осады кремля, Болотников направил основные силы по Коломенской дороге на Москву.

Уже 28 октября (7 ноября) 1606 года армия Болотникова осадила столицу, расположившись в селе Коломенское.

К восставшим присоединились казаки под предводительством Илейки Муромца. Однако внутренняя нестабильность в рядах мятежников дала о себе знать. Тульские и рязанские войска под командованием Пашкова и Ляпунова неожиданно перешли на сторону Шуйского. Причиной этого стала напряжённость между казаками и дворянами, которые составляли часть армии Болотникова. К тому же активная пропаганда патриарха Гермогена против восставших сыграла свою роль.

Шуйскому удалось убедить москвичей, что если город падёт под натиском повстанцев, им грозит жестокая расправа за убийство Лжедмитрия I. Это настроило горожан на решительное сопротивление.

22 ноября (2 декабря) ослабленные и деморализованные повстанцы потерпели серьёзное поражение и были вынуждены отступить. Болотников отошёл к Калуге, а Илейка Муромец направился к Туле.

Казалось, что восстание близится к концу, но Болотников продолжал сопротивление. Летом 1607 года его войско укрепилось в Туле, которая стала новым центром борьбы. 12 (22) июня царские войска одержали победу на реке Вороньей и подошли к стенам города.

30 июня (10 июля) царь Василий Шуйский лично возглавил осаду Тулы. Положение осаждающих осложнялось тем, что в Стародубе появился новый самозванец — Лжедмитрий II, который направил свои войска на помощь «тульским сидельцам».

Тем не менее помощь опоздала. 10 (20) октября 1607 года Тульский кремль пал. Болотников был схвачен и сослан в Каргополь, где его ослепили и утопили. Илейка Муромец был повешен.

Восстание Ивана Болотникова стало важным эпизодом Смутного времени и во многом предвосхитило черты будущих крестьянских бунтов, таких как восстания Степана Разина и Емельяна Пугачёва. В нём смешались социальное недовольство, борьба за власть и мечты о справедливом царе, который сможет защитить простой народ от произвола знати.

Часть Четвёртая: Восстание Степана Разина

Одной из ключевых причин восстания Степана Разина стало принятие в 1649 году Соборного уложения — свода законов, который навсегда изменил жизнь простого народа. Этот документ окончательно закрепил крепостное право, лишив крестьян возможности покидать своих помещиков.

Но не только крестьяне ощутили на себе тяжесть новых законов. Удар пришёлся и по казачеству, традиционно жившему на особых условиях и гордившемуся своей свободой. Власти стали жёстче контролировать казачьи земли, требуя подчинения и верной службы государству.

Соборное уложение превратилось в символ несправедливости и безысходности для многих людей. Загнанные в угол крестьяне и казаки искали лидера, который смог бы бросить вызов системе. Таким человеком стал Степан Разин — смелый и харизматичный атаман, вокруг которого собрались те, кто верил в возможность перемен.

"Человек огромной воли и бурных страстей, Разин поражал современников, причём не только подчинённых, но и врагов, боявшихся его как огня и серьёзно веривших слухам о его колдовской, сверхъестественной силе" - В. И. Буганов

Цели восстания Степана Разина были многогранными и менялись по мере развития событий. Вначале походы атамана носили скорее грабительский характер — захват городов и судов вдоль Волги и Каспийского побережья позволял повстанцам обогащаться и наводить страх на местные власти.

Главной идеей восстания стало стремление к освобождению от власти бояр и воевод, которые угнетали народ своими поборами и произволом. Повстанцы проповедовали идею «правды» и «вольности», где не будет богатых и бедных, а все будут равны перед законом и друг другом.

Интересно, что в пропаганде восставших важное место занимала идея «царя-освободителя». Разин утверждал, что борется не против самого царя, а против его окружения — жадных и несправедливых бояр, которые обманывают монарха и угнетают простой народ. Эта идея находила отклик у многих людей, которые верили в миф о «доброжелательном царе».

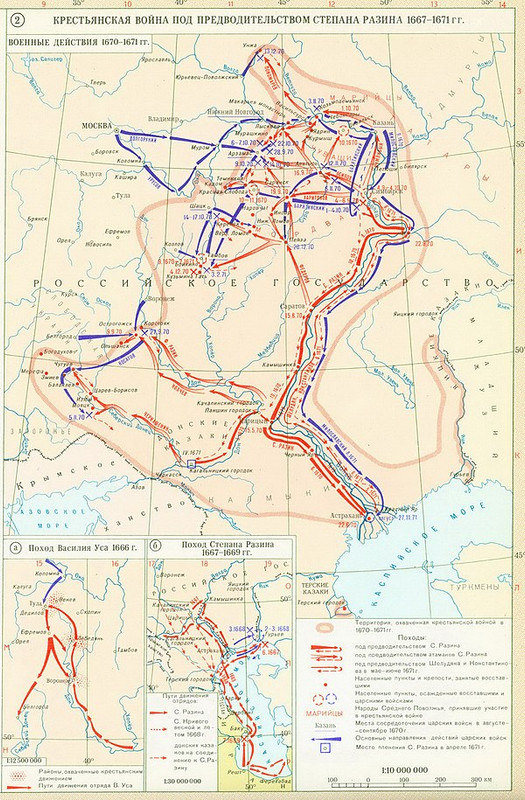

Поход за зипунами, начавшийся в 1667 году, стал легендарным событием, которое принесло Степану Разину славу бесстрашного воина и грозного морского атамана. Слово «зипуны» означало трофеи и богатства, за которыми казаки отправились в долгий и рискованный путь. Это был не просто грабительский рейд — поход положил начало крупному восстанию и надолго остался в памяти народа.

Выйдя с Дона с небольшой флотилией, Разин и его соратники направились вниз по Волге. Их путь сопровождался захватом купеческих судов, грабежами и уничтожением царских отрядов. Однако главной целью была не только Волга, но и каспийские берега, богатые торговыми городами и караванными путями. Против Разина сразу выступили воеводы, но попытки остановить его лишь заканчивались поражением.

В 1668 году флотилия Разина вошла в Каспийское море. Здесь казаки начали атаковать иранские прибрежные города, разоряя местных купцов и торговцев. Один из самых громких эпизодов похода — захват богатого города Фарабда. Трофеи были колоссальными: золото, ткани, драгоценности. Этот успех сделал Разина героем для казаков и бедноты, которые видели в нём не просто разбойника, а защитника простого народа.

На борьбу с казаками был отправлен крупный флот. В морском сражении Разин снова продемонстрировал своё военное мастерство и одержал победу. Легенда о его непобедимости укрепилась ещё больше.

Возвращаясь домой с огромными трофеями, Разин стал настоящей грозой для торговцев и бояр.

После громкого успеха на Каспии и возвращения с богатой добычей Степан Разин понял, что его движение уже вышло за рамки обычного грабительского похода. В 1670 году он поднял знамя открытого восстания против власти и двинулся вверх по Волге, громя города и вдохновляя народ на борьбу за свободу. Первым городом на пути был Царицын. В Царицыне тем временем жители испытывали нехватку воды, скот царицынцев оказался отрезанным от травы и вскоре мог начаться падёж, однако царицынский воевода Тимофей Тургенев не собирался сдавать город повстанцам, надеясь на городские стены и тысячу стрельцов во главе с Иваном Лопатиным, которые шли на помощь осаждённым.

В условленный час в городе вспыхнул бунт. Бунтующие кинулись к воротам и сбили замки; стрельцы стреляли в них со стен, но когда бунтующие открыли ворота и в город ворвались разинцы, они сдались и город был захвачен. Тимофей Тургенев с племянником и преданными стрельцами заперся в башне. Затем со скотом вернулся Разин и под его руководством башня была взята. Воевода грубо повёл себя с Разиным, за что был утоплен в Волге вместе с племянником, стрельцами и дворянами.

После того как военный совет в Царицыне принял решение идти на Астрахань, восставшие под предводительством Степана Разина начали свой поход на город. Оборонявшие Астрахань стрельцы, пребывавшие в недовольстве от задержек с жалованием, оказались настроены положительно по отношению к повстанцам. Эти настроения среди стрельцов ещё больше усилились из-за ухудшающихся отношений с местным начальством. Когда стало известно, что Разин и его войска направляются на Астрахань, власти испугались, и против восставших был выслан Астраханский флот. Однако, при встрече с повстанцами, стрельцы, возмущенные командованием и долгое время ждавшие выплат, не только перебили своих офицеров, но и перешли на сторону Разина.

Вскоре разинцы, захвативших флот, начали активные действия и ударили по Астрахани. Одновременно в городе вспыхнуло восстание стрельцов и бедноты, и вскоре город пал. Мятежники, устранив оппозицию, провели казни, а затем установили в Астрахани казачий режим. Они не задержались в городе, а двинулись в сторону Среднего Поволжья, решив продолжить путь к Москве.

Успех в Астрахани стал важным этапом в восстании, так как на сторону Разина стали переходить города Среднего Поволжья, такие как Саратов и Самара, а также разные этнические группы, включая чувашей, марийцев, татар и мордву. Одной из причин этого массового перехода в лагерь Разина стало его обещание освобождения каждому новому стороннику. Одновременно в повстанческую армию присоединился самозванец, объявивший себя царевичем Алексеем Алексеевичем. Этот самозванец появился в августе 1670 года, что привлекло к Разину ещё больше бедняков, надеявшихся на улучшение своего положения.

Летом 1670 года против Разина было выслано войско калмыцкого тайши Аюки, насчитывающее около 20 тысяч человек. Аюка получил приказ от царя отправиться против повстанцев, однако, на стороне Разина выступили донские калмыки, поддержавшие мятежников, а их войско, состоявшее из более опытных и хорошо вооружённых конников, оказалось достойным противником для царских войск. Одновременно, Разин не отказывался от своих целей, продолжая наступление на важнейшие города. В сентябре того же года разинцы захватили часть Симбирска и осадили Симбирский кремль. Однако, осажденный гарнизон, во главе с князем Иваном Милославским и воеводой Юрием Барятинским, смог отбить четыре попытки штурма.

В битве под Симбирском, 1 октября 1670 года, Разин был тяжело ранен. Вслед за этим он вынужден был отступить, собрав небольшой отряд и вернувшись на Дон. Несмотря на полученную травму, Разин быстро восстановился и вновь стал собирать войска для нового похода. Однако в его лагере произошли раздоры. Донские казаки, опасавшиеся роста влияния Разина и возможных последствий разгрома восстания, начали действовать против него. 14 апреля 1671 года казаки, под предводительством атамана Корнила Яковлева, напали на лагерь Разина в Кагальницком городке. Поселение было разграблено, а сам Разин вместе с братом Фролом был захвачен и передан царским властям.

2 июня 1671 года Степан и Фрол Разины были доставлены в Москву, где на протяжении четырёх дней их подвергали жестоким допросам с применением пыток. 6 июня 1671 года Степан Разин был казнён на Болотной площади, где его четвертовали.

Своих целей — уничтожения дворянства и крепостного права — разинцы в итоге так и не добились. Не удалось и массово привлечь на свою сторону волновавшиеся народы Поволжья, раскольников, донское и запорожское казачество, но восстание Степана Разина показало, что русское общество было расколото, а страна остро нуждалась в преобразованиях.

Часть Пятая: Пугачёвское восстание

Одной из главных причин восстания стало жесточайшее усиление крепостного гнёта. После Семилетней войны экономика страны находилась в тяжёлом положении, что вынудило правительство увеличить налоговое бремя и усилить эксплуатацию крестьян. Крепостные всё чаще сталкивались с произволом помещиков, которые не ограничивались законами. Жалобы крестьян игнорировались, а побеги карались всё более сурово.

Крестьяне, приписанные к заводам, мечтали вернуться к привычному деревенскому труду, в то время, как положение крестьян в крепостных поместьях было немногим лучше. В 1760-х годах крепостные крестьяне оказались в положении фактического личного рабства у помещиков без каких-либо прав на личную экономическую или юридическую самостоятельность.

В довершении к этому последовал Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков.

Ситуация осложнялась ухудшением положения казачества. Донские и яицкие казаки, привыкшие к вольной жизни и относительной независимости, столкнулись с попытками государства подчинить их строгой военной дисциплине и налоговым обязательствам. Национальные и религиозные проблемы также играли важную роль.

Политический фактор дополнял социально-экономическую нестабильность. В обществе всё ещё ходили слухи о том, что законный император Пётр III был свергнут и убит несправедливо. Пугачёв, выдававший себя за «чудом спасшегося Петра III», сумел использовать эту легенду для привлечения сторонников, обещая отмену крепостного права и возвращение «справедливого» царства.

«Пугачёв был человеком незаурядным. Серьёзная жизненная школа помогла ему хорошо изучить психологию людей. Его ум, смелость, находчивость, его кипучая энергия внушали обаяние. Он умел влиять на массы, и они в него верили». - М.В. Симонова

Родился Пугачёв в 1742 году в станице Зимовейской на Дону в семье казака. С юных лет он прошёл путь типичного казака: участвовал в военных походах, в том числе в русско-турецких войнах, где проявил отвагу и получил звание хорунжего. Однако после службы жизнь Пугачёва складывалась непросто. Конфликты с властями, преследования и тяжёлые семейные обстоятельства вынудили его стать беглецом.

В сентябре 1773 года Пугачёв собрал первый небольшой отряд из казаков и начал свой путь к восстанию. Его первоначальной целью было укрепление власти на Яике и поиск союзников. На первых этапах к нему примкнуло всего несколько сотен человек, но благодаря умелой агитации их число быстро росло. Повстанцы распространяли царские «указы» Пугачёва, где тот обещал народу свободу и справедливость. Эти указы падали на благодатную почву, ведь крестьянское население страдало от непосильных налогов и произвола помещиков.

«И чего вы ни пожелаете, во всех выгодах и жалованьях отказано вам не будет; и слава ваша не истечёт до веку; и как вы, так и потомки ваши первыми при мне, великом, государе, учинитесь» - Обращение Пугачёва к казакам

Первым значительным успехом стала победа под Яицким городком (современный Уральск). Повстанцы захватили гарнизон и получили доступ к оружию и припасам. Это придало их движению серьёзную силу. Вскоре к Пугачёву начали стекаться башкирские, татарские и казачьи отряды, а слух о новом «царе» распространился далеко за пределы Яика.

Вскоре Пугачёв принял важное решение — двинуться на Оренбург, важнейший стратегический пункт на юго-востоке империи. Взятие этого города могло обеспечить повстанцев припасами и укрепить их контроль над регионом. Но прежде чем начать осаду, Пугачёв решил захватить несколько крепостей вдоль пути, чтобы обезопасить свои тылы.

Осада Оренбурга, длившаяся с октября 1773 года по март 1774 года, стала одним из самых напряжённых и драматичных эпизодов восстания Емельяна Пугачёва. Этот город играл ключевую роль на восточных рубежах Российской империи. Здесь находилась резиденция губернатора, сосредотачивались военные гарнизоны и административные структуры, управлявшие обширными землями Урала и Поволжья.

Хотя армия повстанцев была плохо вооружена и дисциплина оставляла желать лучшего, её объединяла вера в обещания Пугачёва: освобождение от налогов, крепостного права и восстановление справедливости.

В начале октября 1773 года повстанцы подошли к Оренбургу и начали блокаду. Город оборонялся под командованием губернатора Ивана Рейнсдорпа, который имел под своим началом около двух тысяч солдат. Крепостные стены Оренбурга и артиллерия делали его трудной целью для захвата, но Пугачёв был решительно настроен на победу. Первые попытки штурма оказались безуспешными, однако повстанцы не отступили.

Положение защитников города быстро ухудшилось. Зима 1773 года была суровой, а запасы продовольствия стремительно иссякали. В городе начались голод и эпидемии. Жители, измученные холодом и нехваткой еды, теряли надежду. В то же время Пугачёв умело поддерживал боевой дух своих людей, обещая скорую победу. Вести о его успехах и обещаниях свободы распространялись далеко за пределы Оренбурга, привлекая всё новых сторонников.

Осада Оренбурга продолжалась несколько месяцев. Повстанцы предпринимали новые попытки штурма, разрушая подступы к городским стенам и обстреливая крепость. Тем временем Екатерина II, осознав опасность восстания, направила против Пугачёва крупные силы под командованием генерала Александра Бибикова. Зимой 1774 года правительственные войска начали наступление, постепенно оттесняя повстанцев. В феврале произошло крупное сражение под Татищевой крепостью, где Пугачёв потерпел серьёзное поражение. Это ослабило его позиции и вынудило снять осаду Оренбурга.

В марте 1774 года правительственные войска прорвали окружение и освободили город. Пугачёв был вынужден отступить со своими остатками армии на Дон, где начал собирать силы для нового похода. Однако этот эпизод стал переломным моментом в восстании. Несмотря на поражение под Оренбургом, Пугачёв продолжал борьбу ещё несколько месяцев, устраивая рейды по Среднему Поволжью и Уралу.

Осада Оренбурга показала всю серьёзность и организованность восстания Пугачёва. Она продемонстрировала слабость царских властей на окраинах империи и массовое недовольство населения. Хотя Пугачёв потерпел поражение, его фигура стала символом народного сопротивления и борьбы за справедливость.

Восстание Пугачёва, начавшееся как народный протест в Поволжье, с каждым месяцем охватывало всё новые территории и становилось всё более масштабным.

После успешных захватов Оренбурга, Самары, Ставрополя и других городов, Пугачёв почувствовал, что власть в его руках становится всё более реальной. Это позволило ему начать двигаться на более крупные цели. Одной из таких целей стал Казань — крупный центр на Волге, который находился в ведении центральной власти. Казань был важным стратегическим городом, и его падение открыло бы Пугачёву дорогу вглубь России.

Пугачёв продолжал продвигаться на столицу, Москву, в надежде на поддержку не только народа, но и части высшей аристократии. Это было ещё одной важной вехой в развитии восстания. Режим Екатерины II был вынужден мобилизовать всё больше сил, чтобы не допустить падения Казани и других важнейших городов.

Одним из важнейших эпизодов на пути к Москве стали события в Туле, где Пугачёв столкнулся с ожесточённым сопротивлением царских войск. Несмотря на большие усилия, Пугачёв не смог сразу захватить город. Однако с каждым днём его армия становилась сильнее, и всё больше людей начинали сомневаться в непобедимости властей.

Кроме того, внутренняя нестабильность в армии Пугачёва, конфликты между различными группами в его рядах, а также неудачи в организации снабжения и логистики не дали ему возможности продолжать активное наступление. Даже самозванец, провозгласивший себя царём, потерял в глазах своих сторонников авторитет. Из-за внутренних разногласий многие начали покидать его ряды.

Екатерина II не только усилила военные силы на местах, но и обеспечила своего главнокомандующего, генерала Михайлу Голицыну, ресурсами и подкреплениями, что также сыграло решающую роль в разгроме восстания.

В мае 1774 года под Татищевой крепостью и на других фронтах Пугачёв потерпел своё первое крупное поражение. Вскоре после этого восстание стало терять свои позиции, а падение Пугачёва, его пленение и казнь стали логичным завершением этой эпопеи.

Пугачёвское восстание стало одним из крупнейших народных восстаний в истории России, доказав, что даже в условиях жестокого подавления народных волнений, существовали глубокие противоречия в российском обществе, которые не могли быть скрыты.

Он называет события «восстаниями периферии», так как представители нерусских народностей и казачьи сообщества были не только «важнейшим источником социальной и политической смуты» в России XVIII века, но и представляли собой «идеал альтернативного общественного устройства, отличного от крепостничества и автократии». - Ханс-Генрих Нольте

Восстания крестьян в Европе, хоть и представляли собой череду трагических и жестоких событий, неизбежно отражали более глубокие социальные, экономические и политические противоречия, существовавшие в обществе того времени. Каждое восстание было откликом на угнетение и несправедливость, порой становившееся катализатором больших перемен.

Восстания, такие как Жакерия во Франции, восстание Тайлера в Англии или пугачёвское восстание в России, стали мощными сигналами для власти, от которой требовалась перемена — не только внешняя, но и внутренняя. Эти события с разных сторон доказывают, что массовые протесты не были случайностью, а естественным результатом накопившихся противоречий и несправедливости, которая сдерживалась лишь страхом перед властью. В то же время они показали неизбежную связь между угнетением и разрушением. Вопрос в том, что важно: борьба за изменения, превращение старых порядков в новые, или их насильственное разрушение — остаётся актуальным и по сей день.

Именно через призму этих восстаний можно рассматривать более сложную картину исторического развития Европы, где с каждым восстанием к свету истории приближались новые формы правления и управления. По сути, это были не только стихийные бунты, но и первые шаги к более справедливому устройству общества, в котором слово «свобода» и «права» переставали быть абстракциями, а становились основой для изменений.

Хотя каждое из этих восстаний в конечном счете не достигло всех своих целей, и их поражения казались трагическими, их значение нельзя недооценивать. В своей борьбе они, возможно, не победили, но они заложили основы тех изменений, которые произошли позже. И как бы не пыталась власть подавить их, истоки новых мировых процессов уже были заложены, и это знали как сами восставшие, так и те, кто пытался их усмирить.