Жить согласно с природой

Кочерга Витгенштейна

Античные стоики придумали множество новых слов для объяснения своей философии и славились своей любовью к емким фразам, лаконично выражавшим суть их философских принципов. Одной из таких максим, принадлежащих раннему стоику Зенону Китийскому, был принцип жить «согласно с природой».

«Что? — с насмешкой переспросил я, прочитав об этом у Эпиктета. — Стоицизм вдруг оказался одной из этих экзотерических штучек в духе нью-эйдж, призывающих нас обниматься с деревьями и сливаться с природой?» Нет, спокойно ответил он мне: «Это не просто — только лишь назначение человека исполнить. Ведь что такое человек? Живое существо, говорят, обладающее разумом, смертное. Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных. Так смотри же, не делай ничего, каким бы то ни было образом, как зверь. Иначе ты утрачиваешь человека, не исполняешь его назначения».

То, что человек отличается от зверей, было совершенно ясно для жителей античной эпохи. Например, Аристотель назвал человека наделенным разумом животным, имея в виду не то, что мы всегда ведем себя разумно, поскольку даже беглое наблюдение показывает: это не так, — а то, что мы способны вести себя разумно. Он также считал человека политическим животным, опять же подразумевая не наше пристрастие к политическим играм и спорам (хотя, конечно же, мы это любим), а то, что мы живем и, что гораздо важнее, процветаем в «полисе» (от лат. polis) — сообществе других людей. Опираясь на аристотелевское понимание природы человека как наделенного разумом общественного животного, стоики пришли к заключению, что предназначение человека состоит в применении разума к общественной жизни. Это различие между взглядами Аристотеля и стоиков, которое может показаться незначительным, влечет за собой кардинально разные следствия. Аристотель считал ум высшей способностью человека, отличающей его от животного мира, а созерцательную деятельность — высшим проявлением ума. Как вы можете догадаться, такое отношение может привести к довольно обособленному и пассивному существованию. В отличие от Аристотеля, стоики сместили акцент в сторону социального, утверждая, что смысл жизни человека — использовать свой разум для строительства лучшего общества, которое только можно создать.

Проблема наших дней заключается в том, что сам феномен человеческой природы стал подвергаться сомнению. И ученые, и философы стараются уходить от этого понятия, а некоторые и вовсе отвергают существование некой «человеческой природы» как пережиток устаревшего мировоззрения. Но я думаю, что они серьезно ошибаются.

Вплоть до середины XIX века люди на Западе считали, что все животные, включая человека, созданы всемогущим Богом. Таким образом, они фактически соглашались со взглядами Аристотеля по этому вопросу, интерпретируя их через фильтр своей религии: человек является особенным, поскольку он создан по образу и подобию Божьему, из чего естественным образом проистекает смысл его жизни: поклоняться Богу и соблюдать установленные им правила существования в созданной им Вселенной.

Но в 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свой знаменитый труд «Происхождение видов». Дарвин и его коллега Альфред Рассел Уоллес независимо друг от друга накопили огромный массив эмпирических данных, позволивших сделать два революционных вывода. Вывод первый: все живые виды на Земле связаны общим происхождением, как члены одной семьи, и это происхождение можно проследить вплоть до зарождения жизни. Вывод второй: великое разнообразие форм жизни, превосходно приспособленных к разнообразным условиям существования на Земле, является результатом фундаментального процесса, который Дарвин и Уоллес назвали естественным отбором. Этот процесс, который был тщательно изучен в естественных и лабораторных условиях, основан на удивительно простом алгоритме. Во-первых, Дарвин и Уоллес заметили, что во всех популяциях животных и растений есть определенная степень вариативности: одни представители вида выше, другие ниже; у одних листья насыщенного зеленого цвета, у других — бледнее; у одних метаболизм протекает быстрее, у других медленнее, и так далее. Во-вторых, различные вариации определенного признака, как правило, являются более или менее благоприятными для условий, в которых обитают организмы. Например, листья определенной формы больше подходят для существования в пустыне, где много света и мало воды, а листья другой формы «приспособлены» для нижнего яруса тропических лесов, где много воды, но дефицит света. Другими словами, эти характеристики влияют на две ключевые (с биологической точки зрения) для любого существа вещи — выживание и способность к воспроизводству. В-третьих, ученые обнаружили корреляцию между характеристиками родителей и их потомства, что свидетельствует о передаче этих признаков из поколения в поколение. Дарвин не мог объяснить, каким образом происходит такая передача, хотя основной принцип наследственности был открыт Грегором Менделем примерно в то же время. Правда, работы Менделя получили признание только в 1900-х годах.

Если объединить эти три элемента — вариации, дифференциальную приспособляемость и наследование, можно сделать вывод, что приспособленные к внешней среде индивиды имеют больше шансов выжить и произвести больше потомства. Таким образом, их характеристики распространяются по всей популяции. Если же среда обитания изменяется, то весь процесс, который называется эволюцией путем естественного отбора, повторяется заново.

Однако какое отношение все это имеет к человеческой природе? Дарвиновская теория эволюции нанесла сокрушительный удар по идее уникальной человеческой сущности, о которой говорил Аристотель, стоики и многие другие античные мыслители. Эпиктет, конечно, был прав, утверждая: «Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных». Безусловно, человек отличается от диких зверей и баранов. Но так ли велика разница между нами и другими приматами, особенно человекообразными обезьянами? Современная биология утверждает, что нет. Например, наш геном отличается от генома шимпанзе всего на 4–5 %. С эволюционной точки зрения это довольно много, но держу пари, что Аристотель был бы поражен незначительностью такого различия. Кроме того, биологи находят все новые доказательства того, что многие якобы типичны человеческие черты на самом деле вовсе не уникальны. Мы — не единственные животные, живущие в социальных группах, способные к сотрудничеству и использующие орудия труда. Мы — не единственные, кто обладает способностью к сложным видам коммуникации и даже к тому, что мы называем нравственным поведением (которое также можно наблюдать у шимпанзе и других приматов). Тем не менее мы все же обладаем отличительными особенностями: используем язык со сложной грамматикой и абстрактными понятиями; наши дети рождаются с очень большим головным мозгом (и этот мозг продолжает расти после рождения); для нашего мозга характерна значительная асимметрия полушарий, «специализирующихся» на выполнении различных функций (например, наше левое полушарие отвечает за языковые способности); из всех млекопитающих мы имеем самое большое соотношение размера мозга к размеру телу; и мы единственные среди человекообразных обезьян не имеем кости в пенисе.

Изучая этот (неполный) список, вы могли заметить, что большинство этих различий носят количественный, а не качественный характер. У нас более крупный и более асимметричный мозг, наши дети также рождаются с более крупным мозгом и дольше растут после рождения, и так далее. Другими словами, это различия в степени, а не по существу, причем некоторые из них кажутся ничтожными с точки зрения ключевой мысли Аристотеля и стоиков: да, в нашем пенисе нет кости, но это вряд ли влияет на нашу способность к рациональному мышлению, философствованию и стремление быть добродетельными. Пожалуй, нашей главной отличительной чертой можно было бы назвать язык, если бы не серьезные разногласия по поводу того, что такое язык и чем он отличается от других средств коммуникации.

Лично я отвергаю подобный скептицизм относительно человеческой природы, но и не ратую за идеалистические поиски человеческой сущности. Я считаю, что необходимо извлечь более серьезный урок из открытий современной биологии. Так, исследования действительно показали, что практически все характеристики, отличающие живые виды друг от друга, включая наш человеческий вид, носят количественный характер и расположены на многомерном континууме. Но исследования показали и то, что отдельные представители одного вида сложных многоклеточных организмов, в частности позвоночных (коими мы являемся), группируются на этом многомерном континууме в тесные кластеры. Они располагаются гораздо ближе друг к другу, чем к кластерам других живых видов (конечно, за некоторыми исключениями: любой биолог скажет вам, что единственный универсальный закон биологии — это закон исключений). Проще говоря, по нашему внешнему виду и поведению нас с первого взгляда можно отнести к представителям генного кластера Homo sapiens и невозможно спутать даже с нашими ближайшими эволюционными родичами из кластера Pan troglodytes (шимпанзе). Этого факта достаточно для того, чтобы обоснованно говорить о феномене человеческой природы: люди в достаточной степени отличаются от близкородственных видов. И многие из многомерного набора отличительных характеристик связаны с нашей уникальной способностью к социальным взаимодействиям, а также с нашими поистине фантастическими умственными способностями. Именно эти два аспекта человеческой природы — социальность и разумность — лежали в основе утверждения стоиков о человеческой исключительности.

Такова биологическая сторона человеческой природы. Между тем в последнее время идея человеческой исключительности потеряла свою популярность, особенно среди философов. Почему? Ответ основывается на двух «линиях» философских рассуждений, и, прежде чем двигаться дальше, предлагаю ознакомиться с ними. Некоторые философы просто приводят уже рассмотренный нами аргумент, утверждая, что Дарвин нанес смертельный удар по идее эссенциализма. Другие идут в противоположном направлении: они опираются не на генетику, а на культурную антропологию и приходят к выводу, что человечество слишком гибко в своем поведении и демонстрирует огромную вариативность культур, поэтому бессмысленно говорить о едином понятии человеческой природы.

Последний аргумент немного странен. Во-первых, если человеческая культура вариативна, то это само по себе является уникальной особенностью в животном мире и — как ни парадоксально — отличает людей от других живых видов. Во-вторых, все человеческие культуры имеют некоторые общие, мало варьирующиеся характеристики, и это признак того, что человеческая поведенческая пластичность на самом деле ограничена. Что же это за общие черты? Ну, например, использование календаря (то есть целенаправленное отслеживание времени), развитие космологии (объяснение того, как появился мир), вера в существование души или чего-то подобного, проведение погребальных ритуалов и обрядов инициации при половом созревании, установление правил наследования имущества, умение шутить и, конечно же, производство и использование орудий труда. (Обратите внимание, что некоторые виды животных также используют инструменты, так что приведенный список отличается от списка уникальных характеристик человеческого вида.)

В итоге ни биологическая вариативность, ни культурное разнообразие не доказывают то, что античные люди считали очевидным: мы существенно отличаемся от всех остальных живых видов, появившихся на нашей планете за миллиарды лет эволюции. Мы отличаемся от них как в лучшую сторону (наши потрясающие культурные и технические достижения), так и в худшую (разрушение окружающей среды и боль и страдания, которые мы причиняем другим видам живых существ, а также представителям собственного вида). Наше отличие от других видов — и это ключевой момент — состоит не в чем-то тривиальном типа отсутствия некой кости. Оно затрагивает наши когнитивные и социальные способности, благодаря которым я, например, смог написать эту книгу, а вы — прочитать ее и, более того, осмыслить прочитанное.

Итак, мы подробно разобрались в этом вопросе и теперь можем глубоко истолковать ответ Эпиктета, приведенный в начале этой главы: «Ведь что такое человек? Живое существо, говорят, обладающее разумом, смертное. Как раз в этом обладании разумом от кого мы отличаемся? От зверей. И от кого еще? От баранов и тому подобных». Далее Эпиктет продолжает свое объяснение таким образом: «Смотри, не делай ничего, как баран. Иначе и так утрачивается человек. Что же мы делаем, как бараны? Когда мы делаем что-то ради чрева, когда ради похоти, когда необдуманно, когда грязно, когда невнимательно, куда мы склоняемся? К баранам. Что мы утрачиваем? Обладание разумом. Когда споря, причиняя вред, злобно, напролом, куда мы склоняемся? К зверям». Эпиктет утверждает, что от других видов животных мы отличаемся разумом, и это обязывает нас к этичному поведению: мы не должны вести себя как звери или бараны, поскольку это перечеркивает нашу человеческую сущность, самое ценное (и природное!), что у нас есть. Теперь понятно, почему призыв «жить согласно с природой» не имеет ничего общего с обниманием деревьев.

Однако здесь возникает другая философская проблема: Эпиктет и другие стоики могли совершить элементарную логическую ошибку, известную как «натуралистическая ошибка» или «апелляция к природе». Ее суть состоит в том, что все естественные явления объявляются благоприятными, а неестественные — негативными лишь на основании их наличия в природе (в таких случаях я обычно вспоминаю о ядовитых грибах). Натуралистическая ошибка в вопросах этики имеет долгую историю. Первым ее сформулировал один из ключевых философов эпохи Просвещения шотландец Дэвид Юм:

Я заметил, что в каждой этической теории, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обычным способом, устанавливает существование Бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно «есть» или «не есть», не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки «должно» или «не должно». Подмена эта происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это «должно» или «не должно» выражает некоторое новое отношение или утверждение, последнее следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него.

Теперь этот пассаж стал классикой философии, а проблема, так метко очерченная Юмом, получила название «разрыв между бытием (положением вещей) и долженствованием». Кто делает акцент на словах «кажется совсем непонятным... каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него», считает, что Юм указывал на невозможность преодоления данного разрыва. Другие сосредотачиваются на словах «следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание» и утверждают, что Юм говорил о необходимости преодоления разрыва. Независимо от того, что на самом деле имел в виду Юм, я склоняюсь ко второй точке зрения. Мне кажется, что этика имеет определенные корни, и натуралистическое объяснение представляется мне самым многообещающим подходом, к тому же он использовался и во всех греко-римских направлениях философии, включая стоицизм.

В современных дискуссиях о корнях нравственности есть четыре основных взгляда на проблему (в философии это называется «метаэтическими» позициями): скептический, рационалистический, эмпиристический и интуитивистский. Скептики утверждают, что невозможно узнать, какие этические суждения верны, а какие — нет. По их мнению, когда люди говорят «убийство — это плохо», они совершают так называемую категориальную ошибку, то есть смешивают не связанные между собой вещи: констатацию факта (совершено убийство) и оценочное суждение (что-то является плохим и неправильным). Скептики считают, что разрыв между положением вещей и долженствованием нельзя преодолеть и факты не связаны с оценочными суждениями. Понятно, что подобные воззрения не добавляют популярности нравственным скептикам.

Приверженцы рационализма считают, что к любому знанию можно прийти не путем наблюдений и экспериментов, а всего лишь размышляя о предмете. Наверняка вы сразу представили себе стереотипный образ так называемого «кабинетного философа», но не спешите смеяться: именно таким рационалистическим методом логики и математики производят новые знания, поэтому вопрос состоит в другом: похожа ли в таком случае этика на математику или логику? Одни считают, что да, другие — нет.

Рационализму часто противопоставляется эмпиризм, согласно которому мы приходим к знаниям путем наблюдений и экспериментов. Поскольку наука — вещь в высшей степени эмпирическая, то идея, будто этические знания могут быть получены эмпирическим путем, представляет собой попытку научным способом преодолеть вышеуказанный разрыв между бытием и долженствованием.

Наконец, последователи интуитивизма утверждают, что этические знания не требуют какого-либо выведения, будь то путем рассуждений или эмпирических наблюдений, потому что они изначально заложены в нас. По их мнению, этические знания — это интуиция, позволяющая проводить четкие различия между правильным и неправильным. Как такое может быть? Как я уже говорил, приматы демонстрируют зачатки этического поведения, например когда приходят на помощь неродственным особям, оказавшимся в беде. Вряд ли такое поведение карликовых шимпанзе объясняется их знакомством с этическими представлениями о правильном и неправильном. Они действуют инстинктивно, эти инстинкты были заложены в них от рождения и развились в процессе естественного отбора, поскольку для выживания небольшим группам приматов просто необходимо просоциальное поведение. Учитывая, что у нас с карликовыми шимпанзе есть общий, причем не такой уж и далекий предок и что наши собственные предки также жили небольшими группами, в которых просоциальное поведение было адаптивным, можно предположить, что люди действительно могли унаследовать врожденный моральный инстинкт.

Подход стоиков к этике интересен тем, что он не вписывается ни в одну из этих жестких категорий. Стоическую доктрину можно рассматривать как комбинацию интуитивизма, эмпиризма и рационализма. Но стоики определенно не были скептиками, они придерживались теории «возрастного развития» этической осознанности. Ее суть состоит в том, что в начале жизни мы руководствуемся только инстинктами (а не разумом) и они заставляют нас заботиться о себе и о близких людях, обычно членах семьи. В этот период наше этическое поведение интуитивно, оно основано на нравственном инстинкте, заложенном в человеческую природу.

По мере вступления в сознательный возраст — примерно в возрасте 6–8 лет — мы учимся расширять нашу этическую осознанность: начинаем проводить четкие различия между мыслями и действиями, лучше понимаем мир и свое место в нем. С этого момента наши инстинкты подкрепляются (а иногда и корректируются) комбинацией самоанализа и опыта, то есть как рационалистическим, так и эмпиристическим процессом. Стоики считали, что чем взрослее мы становимся в психологическом и интеллектуальном плане, тем больше баланс должен смещаться от врожденных инстинктов в сторону применения (эмпирически обоснованных) рассуждений. Вот что писал на этот счет Эпиктет: «И вообще он [Зевс] устроил природу обладающего разумом существа такою, чтобы оно не могло осуществлять ни одного личного блага без того, чтобы не приносилась какая-то польза для общего блага. Таким образом, все делать для себя уже тем самым не становится необщественным». Это снова возвращает нас к вопросу о человеческой природе: Эпиктет утверждает, что фундаментальный аспект человеческой сущности — социальность, и не только потому, что нам нравится компания других людей, но и в более глубоком смысле, ведь мы не можем существовать без помощи других. Отсюда следует, что когда мы стараемся для общего блага, то делаем это пусть косвенно, но и на благо себе. Этот проницательный взгляд на природу человека сегодня, спустя шестнадцать веков, подтверждается открытиями современной науки: установлено, что люди эволюционировали как вид социальных приматов, разделяющий адаптивные просоциальные инстинкты со своими собратьями по эволюционному дереву.

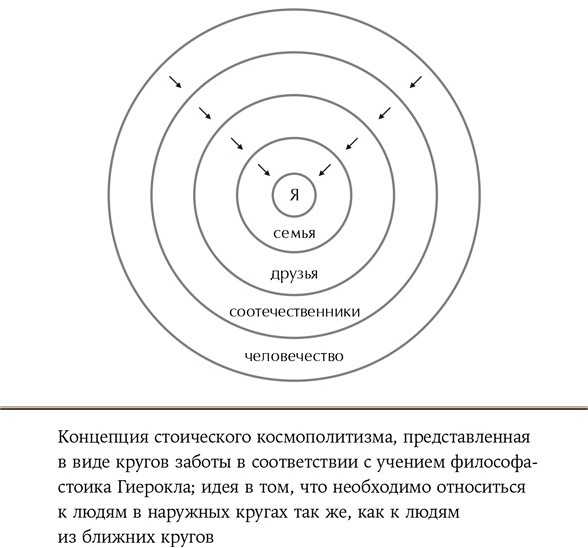

Возможно, лучше всего синтезировал это стоическое воззрение живший во II веке философ-стоик Гиерокл в своем сочинении «Элементы этики». До нас, к сожалению, дошли только фрагменты этого труда. Немногое известно и о самом Гиерокле по большому счету, лишь то, что Авл Геллий описывал его как «серьезного и праведного человека». Вот как Гиерокл выразил свою мысль:

Мы как бы стоим в центре многих концентрических кругов... Первый и ближайший круг есть мы сами... Во втором, располагающемся чуть дальше от центра, но охватывающем и первый круг, находятся наши родители, братья, жена и дети... Далее следует круг, включающий посторонних людей, но относящихся к тому же племени, после него круг — включающий всех соотечественников... Наконец, крайний и наиболее широкий круг, охватывающий все остальные круги, включает всю человеческую расу... Совершенствующемуся человеку следует вести себя должным образом, стремясь в некотором роде распространить свой центр на окружающие его круги, и всегда стараться перенести себя из объемлющих кругов в отдельные круги, их составляющие.

Будучи стоиком и, следовательно, философом-практиком, Гиерокл не только говорит нам, что мы должны заботиться о людях, находящихся в других кругах, но и советует, как лучше усвоить такое отношение. Например, он рекомендовал своим ученикам называть посторонних людей «братьями» и «сестрами», а если они старше — то «дядями» или «тетями». Так можно постоянно напоминать себе о необходимости относиться к другим людям как к своим родственникам, поскольку, если уж на то пошло, все мы, образно говоря, плывем в одной лодке. Сегодня во многих культурах можно увидеть похожие традиции — все потому, что многие пришли к такому же пониманию человеческой психологии, что и Гиерокл.

Стоики усовершенствовали эту идею этического развития и назвали ее труднопереводимым словом oikeiôsis, смысл которого можно интерпретировать как «присвоение» или «признание своими» забот других людей так, как если бы они были нашими собственными. Это привело стоиков (а также киников, чья философская школа непосредственно предшествовала Стое и оказала на нее большое влияние) к развитию еще одной концепции, которая прочно вошла в нашу сегодняшнюю жизнь, — концепции космополитизма. В дословном переводе это слово означает «быть гражданином мира». Сократ, который оказал, пожалуй, самое сильное влияние на все эллинистические философские школы, высказался на тему космополитизма так: «На вопрос «Откуда вы родом?» никогда не отвечайте «Я — афинянин» или «Я — коринфянин», но говорите: "Я — гражданин Вселенной".

Источник: Массимо Пильюччи. Как быть стоиком: Античная философия и современная жизнь.