Вторая часть разбора лекции Тамары Эйдельман

Александр ШмидкеНаписание второй части, как я и предполагал ранее, оказалось делом намного более долгим, чем простой факт-чекинг, который я сделал неделей ранее. Помимо того, что разбор выдвигаемых Тамарой Натановной политических теорий требует куда большего объёма аналитической работы в сравнении с простым выискиванием фактических ошибок, изложение этого материала в доступной форме является куда большим интеллектуальным вызовом, чем заполнение страниц набором терминов из научного лексикона. При написании этого текста я осознавал, что здесь велик риск не угодить ни специалистам, ни массовому читателю. Даже в отношении сравнительно простой первой части я получал замечания о том, что не осветил некоторые специальные, но не столь существенные в рамках моей задачи детали, и при этом другие люди отзывались о тексте как о "несколько сложном". Тем не менее, я всё же сделаю эту попытку, так как оставлять без ответа многочисленные искажения истории блокады, граничащие с откровенным подлогом и фальсификацией, я не мог, так как затронутая популярным лектором тема блокады давно стала для меня сферой моей непосредственной профессиональной деятельности и в каком-то смысле, "частью натуры".

"Мы, филологи"

В качестве главных источников, содержащих наиболее достоверные описания блокады, Тамара Натановна выдвигает три дневника, написанных Ольгой Берггольц, Лидией Гинцбург и Ольгой Фрейденберг. Осознавая, что при подробном разборе всех этих свидетельств объём текста превысит пределы внимания даже подготовленного и заинтересованного в теме читателя, я решил сконцентрироваться на разборе последнего дневника. Тем более, что Тамара Натановна не только считает её "выдающимся учёным, способным к невероятной глубине анализа" и называет её дневник "страшным и беспощадным", что очевидно означает его высокую степень фактической достоверности, но также вполне охотно и некритично транслирует политико-философские высказывания Фрейденберг как наиболее правдивое описание сути происходивших событий. Именно на этой теории "совместной блокады Гитлера и Сталина" мне и хотелось бы подробнее задержаться, так как она представляет собой едва ли не главный идейный посыл всей лекции госпожи Эйдельман.

Для полноценного разбора дневников Фрейденберг, а точнее тех отрывков, которые были скомпилированы исследовательницей Ириной Паперно, мне пришлось прочитать упомянутую Тамарой Натановной в начале её лекции книгу "Осада человека". Несмотря на то, что в ней, на мой взгляд, представлены недостаточно значительные отрывки текста дневников, чтобы читатель мог самостоятельно рассматривать контекст их написания и уловить все нюансы, автор книги пишет об объекте своего исследования как минимум с пониманием, если не с сочувствием, и потому выбранные её куски текста едва ли можно считать специально подобранными для того, чтобы опорочить ленинградского филолога или выставить её на посмешище. Тем не менее, именно такое впечатление создаётся при прочтении этих отрывков. Позволю себе разобрать здесь некоторые из них.

Главным наблюдением Фрейденберг в её описании блокады является то, что выпавшие на долю ленинградцев испытания являются непосредственной виной как нацистов, так и Советов. "Это двойное варварство, Гитлера и Сталина, продолжалось теперь изо дня в день, часами по всем районам одновременно. Кровь стыла в жилах города. История знала осады и катастрофы. Но еще никогда человеческие бедствия не бывали задуманы в виде нормативного бытового явления". Если обвинения адрес Гитлера не требуют пояснений, то свои претензии в адрес советской власти она подкрепляет следующими образом: "Это было двойное варварство: у немцев от нечего делать, у Сталина от пренебрежения к городу... Немцы били снарядами по трамвайным остановкам и по всем местам скопления публики, мирной безоружной публики, которую наш тиран заставлял жить и работать на передовых позициях. Трамваи обращались в кровавое месиво".

Какую альтернативу этой ситуации выдвигает Ольга Михайловна, понять сложно. Несмотря на ряд очень серьёзных организационных проблем при организации эвакуации из города, немедленно вывезти всех в безопасное место было невозможно при любом раскладе. Останавливать производство в то время, когда каждый произведённый снаряд и отремонтированный танк были на вес золота тоже едва ли было выходом. Не пытаясь оправдать ошибки советского руководства, трудно представить, что в какой-либо другой стране поступили бы иным образом в этих обстоятельствах.

Претензии к советского государству не останавливаются на вопросе ежедневного риска быть убитым немецким снарядом. По мнению Фрейденберг, "день за днем, неделю за неделей человеку не давали ничего есть. Государство, взяв на себя питание людей и запретив им торговать, добывать и обменивать, ровно ничего не давало". О возможности "свободной торговли" в Ленинграде я писал уже в первой части, а обменные рынки процветали в Ленинграде всю блокаду. Ирония претензий Фрейденберг здесь заключается в том, что именно неспособность государства обеспечить всех достаточными для выживания пайками и вытолкнула людей на толкучки, а не наоборот. В главе о "бытовом терроре" Паперно приводит наиболее ёмкую формулировку взглядов Ольги Михайловны: "Фрейденберг формулирует важный теоретический вывод: сталинский быт – это часть террора: «До сих пор был известен политический и религиозный террор. Сталин ввел и террор бытовой". Думаю, что анализ по-сталински выдержанного быта и понятие бытового террора можно считать одним из основных положений теории сталинизма, которую предлагает в своих записках – в своем дневнике-теории – Фрейденберг... Вновь и вновь перечисляя трудности каждого дня, Фрейденберг сделала значительный вывод: «Была создана нарочитая система "трудностей". Она настаивает на том, что бытовые трудности и «разруха» – это "нарочитая", "продуманная" (то есть преднамеренная) "система", цель которой – унизить и поработить человека в его каждодневной жизни."

Казалось бы, для объективной оценки ответственности советского режима за возникшие во время блокады трудности, необходимо произвести несколько простых методологически, но крайне сложных в практическом вычислении действий. Сначала необходимо оценить, какие меры предприняло бы любое государство в подобной ситуации, безотносительно формы его правления. Затем оценить эффективность бюрократии других режимов при управлении страной в схожих кризисных ситуациях. И определить в итоге, в какой степени коррупция, ошибки руководства и все остальные негативные факторы определялись именно советской системой, и в какой степени эти явления происходили бы при любой системе управления по вине таких базовых факторов, как человеческая природа и структура современного индустриального общества. Ни о чём подобном Фрейденберг, как и её комментаторы, не задумывается, и в итоге приходит к выводу, который становится инверсией советской частушки, в которой партию благодарят за приход лета - о чём речь пойдёт ниже.

В своих рассуждениях она оказывается неспособной отделить вынужденные лишения, которым подвергся город безотносительно формы его правления, от целенаправленной политики советского правительства: "осажденный город изнывал в отечественном концлагере; здесь человек подвергался насилию, смерти, всем ужасам голодного истощения и борьбы с физической природой, всем лишениям заброшенного государством, но им эксплуатируемого существа". Неспособность эта, как и её другие, удивительные в своей наивности, рассуждения едва ли является признаком полного отсутствия критического мышления. Вместо по-настоящему проницательных наблюдений за действительностью, чем пытается представить её записки Ирина Паперно и вслед за ней Тамара Эйдельман, Ольга Михайловна на деле была занята одновременным излиянием на бумагу своего психологического кредо отношений "любви-ненависти" к режиму и личной психотерапией, но никак не формулировкой чего-либо похожего на историософско-политическую теорию. "Сталинский кровавый режим и слепота матери замучили, как в застенке, мою жизнь", пишет она, и эта фраза достаточно ёмко формулирует содержание её дневника.

Стоит заметить, что вызванные войной ограничения в несколько схожем ключе вдохновили на описание модели тоталитарного общества другого писателя из совершенно другой страны. Джордж Оруэлл начал свою работу над "1984" в 1943 году, когда система нормирования в Англии затронула не только количество и набор продуктов, но и выбор одежды. Если в Советском Союзе одинаковость одежды и до, и после войны была обусловлена неразвитостью лёгкой промышленности и государственной бюрократией, то англичанам на такие меры пришлось пойти из-за режима предельной экономии. Желаю предупредить ожидаемое недовольство публики такой непопулярной мерой, как введение стандартизированных фасонов одежды, правительство стремилось заверить население в том, что оно не собирается выступать в роли "диктатора моды" и сформировало Incorporated Society of London Fashion Designers - объединение ведущих модельеров для разработки "дешёвых и стильных стандартизированных фасонов одежды". Называлось это общество сокращённо IncSoc, что до степени смешения похоже на название правящего в "1984" режима. Однако если лишения и ограничения Второй Мировой послужили для Оруэлла отравной точкой для размышлений о грядущей тирании, для Фрейденберг они были прямым и злонамеренным политическим актом советского режима и лично Сталина, произведённым для чисто садистской цели мучения или ущемления своих жертв.

Горя ненавистью к советскому Левиафану, Ольга Михайловна тем не менее принимала от него должности и привилегии. При желании это можно интерпретировать как неизбежное признание её заслуг режимом и тем самым освободить её от обвинений в сотрудничестве с ним. Однако были случаи, когда Ольга Михайловна сознательно пускала в ход свои филологические таланты, чтобы добиться от советских властей необходимых ей решений. Один из таких эпизодов упоминает в своей книге Паперно в главе о судебном разбирательстве по поводу комнаты в коммунальной квартире: "Фрейденберг говорит здесь не своим голосом, а языком "работника-марксиста", маленького советского человека, которому так нужна "сильная и смелая власть органов дознания" и который, находясь во власти "шантажа и произвола", передает себя целиком под защиту этих попечительных органов советского государства... Фрейденберг, "обивая пороги Смольного", занесла в кабинет председателя Ленинградского совета уже не заявление, не жалобу, не докладную записку, а "стон", заканчивавшийся призывом "марксиста" и "маленького работника" к «общественности": "Товарищи! Я – марксист… Я – маленький работник…"

Тесное переплетение драмы отношений с матерью, государством и даже самой природой в тексте дневника заставляет задуматься о том, где заканчивается то, что Паперно и Эйдельман называют политической теорией и где начинаются сумрачные химеры разума автора. Измученная в равной степени как внешними, так и внутренними причинами, Фрейденберг ополчается на всё мироздание, считая его извращённым советской порчей. Виноватой оказывается даже зимняя погода при советской власти: "Я возвращаюсь домой. Эти проклятые советские зимы, эти непроходимые дворы, обледенелые скользкие улицы с переломами костей и сотрясением мозга!" Смешение личной фрустрации, политики и природы достигает кульминации во фразе, которую я долго ожидал на протяжении прочтения книги, и Ольга Михайловна не подвела: "Перебиваю себя. На дворе лето. Какое счастье, что наступает, вопреки Сталину". На этом месте госпожа Паперно благоразумно предпочла воздержаться от комментария, иначе пришлось бы посвятить отдельную главу вкладу ленинградского филолога в климатологию.

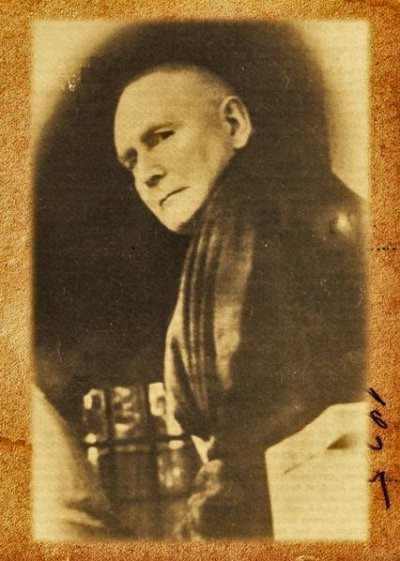

Уже в момент написания этой статьи я наткнулся на несколько статей о научном наследии автора этого дневника. Не будучи профессиональным филологом, я не рискну выносить однозначное суждение о глубине и достоверности её работ о древнегреческих романах и литературной теории. Достаточно будет сказать, что в профессиональной среде оно оценивается крайне неоднозначно и споры о нём не утихают и по сей день. Однако прочитав письмо патриарха отечественной филологии Аристида Доватура восторженной почитательнице Ольги Фрейденберг Берте Галеркиной, я не мог не заметить, насколько его наблюдения о методе познания Ольги Михайловны схожи с моими:

"...внесём ясность в наш спор. Два хирурга, придерживающиеся разной методики, могут сговориться друг с другом, прийти к какому-то заключению или компромиссу. Но если появится третий, который, отбросив весь хирургический инструментарий, предложит в качестве хирургического лечения исполнить кордакс ( — комический танец с непристойными телодвижениями — Б. Г.), отрицая всякую хирургию, то здесь ни о каком выяснении истины речи быть не может. Филология О. М. была филологией без текстов, без языка, без хронологии и я уподобил бы ее юриспруденции без знания текстов законов, фирме без лаборатории, астрономии без обсерватории и т. под. Методика исследования? Да её вовсе не было. Это было просто нанизывание разных фактов при помощи ассоциации по сходству — иногда очень поверхностному. Мы, тогдашняя молодежь, бывало, развлекались в своем кружке придумыванием «исследований» в духе О. М., получалось нечто вроде «Италия — сапог» и т. д."

Отдельно стоит сказать о комментарии Ирины Паперно к выдвигаемым Ольгой Михайловной теориям, который порой откровенно озадачивает. Создаётся впечатление, что и автор, и комментатор воспринимают политическую философию как набор остроумных высказываний, которые могут поверхностно описать явление и при этом ничуть не приближаться к его истинной сути. Я далёк от позитивистского подхода и не требую от этой дисциплины статистических выкладок, но Фрейденберг совершенно не стремится поверять свои личные ощущения восприятием режима другими людьми, описывая реальность с гипериндивидуалистической точки зрения, где буквально все действия и властей, и мира в целом призваны её истязать и погубить. С другой стороны, она пишет личный дневник, в котором изливает на бумагу свои нервные реакции на происходящее, и в этом нет особого криминала. Куда большие вопросы возникают к самой Паперно, которая придаёт этим воплям отчаяния и нервным колкостям статус глубоких прозрений относительно сути происходящего.

Так, сравнивая идеи Фрейденберг с трудами иностранных мыслителей, она пишет: "И Шмитт, и Агамбен (оценивая ситуацию по-разному) были заинтересованы в правовой стороне вопроса: является ли чрезвычайное положение как режим власти особым состоянием права или, напротив, аномией – пространством без права. Фрейденберг, глядя на эту ситуацию с позиции советского гражданина, находящегося внутри сталинского общества, не интересуется правовым статусом режима и сосредоточивается на бытовой жизни. Для нее понятие «осадного положения» – это состояние, когда блокадные, или тюремные, условия жизни становятся нормативным бытовым явлением." Таким образом и Фрейденберг, и что прискорбнее всего, Паперно, перепрыгивают критически важный этап в цепочке рассуждений о природе бытовых ограничений: режим, существуя в сфере политического, определяет своей политической волей распорядок жизни человека, и именно потому два вышеупомянутых автора интересовались правовой стороной вопроса как первопричиной. Обе они, игнорируя, причинно-следственные связи, переходят к сразу удобным им выводам "с лёгкостью мысли необыкновенной".

Подытоживая рассмотрение этого источника, нужно сказать, что даже если воспринимать его как достоверное свидетельство эпохи, а не "откровение о природе жизни и политики в измученном Сталином и Гитлером Ленинграде", то нужно помнить, что позиция его автора крайне специфична, и не отражает не только умонастроений обычных горожан, но также и самой образованной их части. В своей характеристике Ольги Михайловны госпожа Эйдельман неоднократно отмечает, что благодаря своей образованности та способна к более глубоким и проницательным суждениям, чем люди с менее солидным академическим бэкграундом. Далее я постараюсь привести примеры, опровергающие этот тезис.

Дневник Вишневского: подлог или шулерство?

В качестве одного из главных антигероев лекции госпожи Эйдельман выступает писатель и драматург Всеволод Вишневский, "излишне оптимистические" дневники которого противопоставляются глубоким прозрениям de profundis Фрейденберг и, отчасти, Берггольц. Для начала следует дать краткую справку о личности и биографии Вишневского, которую Тамара Натановна не посчитала нужным предоставить своим слушателям. В возрасте 14 лет гимназист Вишневский, потомственный дворянин, бежит на фронт в конце 1914 года, где становится разведчиком Петровского пехотного полка, получает за свои подвиги Георгиевский крест и две медали. В 1917 году горячо принимает революцию и воюет уже за новую власть пулемётчиком на канонерской лодке и затем на бронепоезде. За время своей военной службы был трижды ранен и принял участие в нескольких крупнейших сражениях Первой Мировой и Гражданской, пока не обнаружил в себе талант писателя и пропагандиста.

Предупреждая возможные возражения, мне хотелось бы особо подчеркнуть, что этот список заслуг я привожу не ради манипулятивного противопоставления "героя войны" в противовес "декадентствующей филологине", но для описания характера Вишневского хотя бы несколькими штрихами. Он был один из тех, кого называют "дитя своей эпохи", кого буквально описывают строки Багрицкого "нас водила молодость в сабельный поход/нас бросала молодость на кронштадтский лед", человек из "века-часового" или "века-волкодава", с его высокими и бес/сверхчеловеческими идеалами. Как и большинство истинно верующих большевиков в те годы, он разделял их спартанскую этику и с презрением относился к быту и связанным с ним проблемам. Дневник писателя может действительно показаться лишённым сочувствия к жертвам голода, как это инсинуирует Тамара Натановна, однако следует помнить, что он измеряет единой мерой советской идеологии и аскезы как себя, так и других.

Предваряя рассказ о записях Вишневского, Тамара Натановна говорит о людях, которые "никакого бытового дискомфорта не испытывают, а только дискомфорт идеологический", из чего ей становится ясно, что "эти люди не из числа голодающих". Судя по всему, Тамара Натановна не удосужилась ознакомиться ни с биографией Вишневского, ни с его дневником, и возможно, даже с самой книгой Добренко, которую она использует как источник, так как значительные куски её речи представляют собой буквальные цитаты из статьи автора о своей книге. Иначе она не могла бы не узнать о том, что Вишневский попал в начале декабря 1941 года в госпиталь, где ему была диагностирована вторая степень дистрофии и где он пролежал целый месяц. По какой именно причине она предпочла проигнорировать этот факт, не понятно. Хочется надеяться, что это была простая невнимательность, иначе остаётся только версия примитивного и легко проверяемого шулерства. В конце концов, если выдавать на-гора десятки лекций в месяц, то времени на проверку источников и даже их чтение не остаётся, разве что на краткое изложение. Признаться, я и сам грешил чтением таких книжек перед экзаменами в школе, но всё же не считал возможным считать их содержание достаточным для чтения публичных лекций.

О себе и своих трудностях Вишневский пишет крайне сухо и стоически: "29.11.1941 - Очень дружеская беседа с военкомом авиабазы. У него обострилась цинга, как и у меня. Мне очень не хочется отмечать эти физиологические детали, но в последние дни бывает отвратительная слабость и при прикосновении зубной щетки к деснам идет кровь. Потерпим..." Через пару дней после этой записи он попадает в госпиталь, где 6 декабря он делает показательную запись: "Были два врача. Исследовали меня после всех предварительных анализов. Еще раз беседа о болезни в 1920—1921 годах (сыпной тиф, цинга), о тропической дизентерии в 1935 году и т. д... Лечение (мое мнение): 1) Прорвать блокаду Ленинграда. 2) Некоторое улучшение питания. 3) В будущем: диета и отдых (?!) после победы..." Лишь записанная на следующий день фраза хотя бы отдалённо отдаёт тревогой: "Слабость, плохое пищеварение. Неужели то, что я замечаю, — свернувшаяся кровь из кишечника? Неужели?" Нет сомнений, что в той же ситуации поднятая Тамарой Натановной на щит духовной добродетели Фрейденберг подробнейшим образом описала бы эти выделения и придала бы им глубокий символический смысл на основе древнегреческих эпосов с неизбежными аллюзиями на преступления сталинского режима. Однако мне кажется, что иногда выделения - это просто выделения, и отсутствие их особой интерпретации не может использоваться для оценки личности автора дневника.

Критика коммунистической бесчеловечности Вишневского достигает у госпожи Эйдельман настоящего крещендо в цитировании ей описания Ленинграда из записи от 4 января 1942 года. Воистину, создаётся портрет такого откормленного идеологического болвана, который с высоты своего положения готов без оттенка сожаления разбрасываться жизнями людей. Тамара Натановна едва ли не задыхается от возмущения, и кажется, она готова схватить на шее воображаемые бусы и порвать их в порыве благородного негодования. Что же, я предлагаю прочитать пару строк из этой записи непосредственно перед цитатой и одну строку после:

"В 4 часа 25 минут дня я уехал из госпиталя. Хватит... От дистрофии не умер, как это бывает сейчас так часто со многими мужчинами в Ленинграде.

Сугробы, сумерки. Холод, тишина, иногда нарушаемая гулом выстрелов. На саночках из последних сил тянут умерших родителей дети, а детей — родители. Замерзшая Нева, любимый город, один вид, одно имя которого вызывает трепет счастья и гордости. Корабли, Адмиралтейство, Зимний, Эрмитаж, Марсово поле. Ни единого трамвая, почти нет машин. Сугробы, ледяные наросты на тротуарах, забитые фанерой окна. И в этом северном, застывшем городе — живая кровь питерцев. Это здесь родилась Революция! Мы покажем и врагам, и друзьям, и нейтралам, кто такие питерцы, русские, советские.

...Нет слов, нет сил передать все страдания города. Но не время сейчас их описывать. Запомним все, сохраним в душе — до часа расчета с Гитлером!"

Хочется надеяться, что Тамара Натановна была обманута автором исследования, потому как, на мой взгляд, опущенные в её лекции строки очень серьёзно меняют контекст этой фразы. В противном же случае можно подумать, что уважаемый историк и популярный лектор совершает подлог и в очередной раз обманывает свою легковерную паству.

Здесь стоит заметить, что статья Добренко, на которую госпожа Эйдельман целиком и полностью полагается в своей характеристике Вишневского, у меня также вызвала немало вопросов. В этом чрезмерно растянувшемся тексте нет места для подробного обсуждения его взглядов, однако моё внимание привлекло его высказывание о "рассуждениях пикейных жилетов", где Вишневский пишет о военных действиях союзников и геополитической ситуации в мире в целом. Добренко с оттенком неодобрения отмечает, что Вишневский делает эти записи в самые страшные дни блокады, когда "правильному человеку" вроде Фрейденберг или Гинцбург, судя по тону его книги, мораль позволяла регистрировать на бумаге лишь физиологические процессы и нервные переживания, либо посылать проклятия сталинскому режиму. Прочитав более сотни блокадных дневников, я могу с уверенностью сказать, что подобные рассуждения о глобальной политике встречаются очень часто у мало-мальски образованных людей, от инженеров до академиков. Причины, по которым они этим интересовались, заслуживают отдельного исследования, и я лишь хотел заметить, что Добренко либо собрал совершенно недостаточный статистический материал для таких выводов, либо "подогнал решение под правильный ответ".

Разные миры блокады

В заключение разговора о дневниках и их авторах мне хотелось бы привести пример человека, равного по своему интеллектуальному калибру и научному статусу Ольге Фрейденберг и Лидии Гинцбург, который придерживался совсем другого взгляда на окружавшую его действительность блокады. Лейтмотивом выступления Тамары Натановны была идея о том, что дневники вышеупомянутых дам являются образцом того, что интеллектуально состоятельный и тонко чувствующий человек должен был писать в годы блокады, и на мой взгляд записи Георгия Князева, опубликованные в проекте "Прожито", нарушают стройную гармонию её рассуждений. На деле подобных людей было гораздо больше, но для данной статьи описания одного из них будет достаточно.

Получив университетское образование ещё в царское время, Князев стал одним из ведущих профессионалов архивного дела накануне революции. В советские годы он приложил немало усилий к сохранению архивных материалов, и к началу войны стал директором архива Академии Наук в Ленинграде. Он остро переживал лишения послевоенной поры, прошёл через горнило чисток, затронувших его архив и академическую среду в целом, и был способен видеть, чувствовать и осмыслять своё положение и жизнь страны в целом не хуже вышеупомянутых героинь госпожи Эйдельман. Будучи лояльным советской власти, он остаётся человеком из "прошлого мира", русским интеллигентом с классическим образованием, он видит и реагирует на массовые смерти вокруг себя, иногда в своих выводах приближаясь к процитированному в окончании лекции крику Берггольц: "Не мог заснуть. Для чего, зачем? Зачем они умирают, для чего мы страдаем? Чтобы торжествовали немцы или англичане, американцы или японцы, итальянцы или французы? Но это значило бы только то, что пожирание одних другими будет продолжаться бесконечно! И страдания людей тоже... Я не принимаю никакую войну, кроме войны против войны". И при этом его отношение к себе и миру разительно отличается:

"Сегодня мне... Не буду писать о себе. Типично это не выходит, а лично только скучно. Кому какой интерес до моего здоровья, нервов и т. п. Буду записывать только то о себе, что можно обобщить или принять как эпизод, кусок нашего быта, независимо от того, я или другой персонаж являются героем этого эпизода.

Вчера М. Ф. [Мария Фёдоровна Князева, жена - А.Ш.], узнав, что мы не получили спецпайка, очень упала духом. «Я не выдержу, — сказала она мне. — Я устала, и силы мои слабеют». И ужас охватил меня. Что я могу сделать? По формальному признаку спецпаек дают только докторам [наук], а я лишь кандидат. То, что я директор Архива Академии наук СССР и зам. председателя Комиссии по истории ее, в бюрократических инстанциях во внимание не принимается. И только по этой формальной причине я должен видеть, как худеет М. Ф., и слышать от нее эти тихие страшные слова... И ночи у меня как не бывало! Нервы — как до предела натянутая тонкая струна.

Личное это? Писать дальше... Личное, но в то же время и общее, современное. Это не то, что у меня болит живот и т. п. Это наша жизнь — конкретная, реальная, о которой иначе не расскажешь."

А в последних строках этой записи, сделанной в июле 1942 года, Князев предлагает мировоззренческую альтернативу как взглядам Фрейденберг, так и способу использования античного наследия, о котором много написано у Паперно:

"Каждый вычитывает в книге самого себя. Так вот и «Илиада», которую я перелистывал, легла пред[о] мной на одну из своих многочисленных граней, необычную, но меня и волнующую, и бодрящую сейчас:

Сердца крушительный плач ни к чему человеку не служит.

И как мы ни грустны, скроем в сердца и заставим

безмолствовать горести наши."

Рассматривая разные взгляды и подходы к описанию жизни в экстремальных условиях блокады, неизбежно подходишь к коренным вопросам человеческого бытия, на которые до сих пор никто не дал окончательного ответа. Что есть человек: страдающий комок кишок и нервов, угнетаемый "хроносом, космосом, эросом, расой, вирусом" или его подлинное естество находится вне этих ощущений и определяется их преодолением? Каждый даёт ответ на этот вопрос сам, и в зависимости от этого формируется его подход к окружающему миру. Моей же задачей было показать, подход Тамары Натановны, выбравшей близкие ей по духу произведения, не является единственно возможным и тем более единственно правильным. Тем не менее, в её рассуждениях об исторической памяти о блокаде содержится немало интересного и заслуживающего пристального рассмотрения. Но это уже материал для совсем другого исследования.