Военный дневник Ирины Хорошуновой

Общество Мемориал

1941 год

25 июня. Среда. Итак, война. Сомневаться не приходится. Сегодня четвертый день войны. Мирной жизни словно никогда и не было. Все перемешалось, спуталось. Все важное до сих пор потеряло теперь всякий смысл. Многие начинания остались и останутся неоконченными. Стремления не осуществятся. Война — это смерть и разрушение. И кто знает, кто останется жить, а кого не будет больше.

Сейчас не время заниматься рассуждениями. Фронт от нас далеко. Но мы тоже на фронте. Если 22-го мы не сообразили сразу, что такое произошло, то сегодня все почувствовали себя на войне, и, хоть не очень приятно сознаваться в трусости, приходится сказать, что от ужаса и панического страха не так-то легко освободиться, особенно, если ждешь с минуты на минуту очередного налета.

Сегодня было самое страшное утро. Стреляли зенитки и пулеметы со всех сторон. Осколки сыпались как дождь. Это было утром, а страх, скорее какой-то животный ужас, не проходит и до сих пор. Этот ужас охватывает при приближении самолета. И кажется, что каждая следующая бомба именно та, которая убьет тебя. Потом все делается безразличным. И только одно желание остается — если должно убить, то скорее бы, чтобы не было больше этого ожидания.

26 июня. Четверг. Сегодня меньше стреляли с утра, и уже стало немного легче. Очевидно, пройдет это чувство ужаса. Я шла сегодня во время тревоги. Группы самозащиты необычайно активны. С сосредоточенными лицами, сами, не боясь осколков, женщины ловят и загоняют в парадные проходящих. Но тревоги теперь не так часты, что нужно остановить из-за них все движение и всю жизнь. Мы начинаем привыкать к стрельбе, поэтому начинаем ходить во время тревоги по улицам. Идем возле домов, а когда самолеты приближаются, становимся в парадные. На улицах стало даже как-то оживленнее. Появилось много военных, много машин, которые торопятся и снуют быстро во все стороны.

28 июня. Суббота. Привыкаем к стрельбе. Правда, все равно с первыми выстрелами забираем портфели и сумки, где документы, деньги и отправляемся в большой дом. Смертельно хочется спать и, придя туда, заваливаемся дальше.

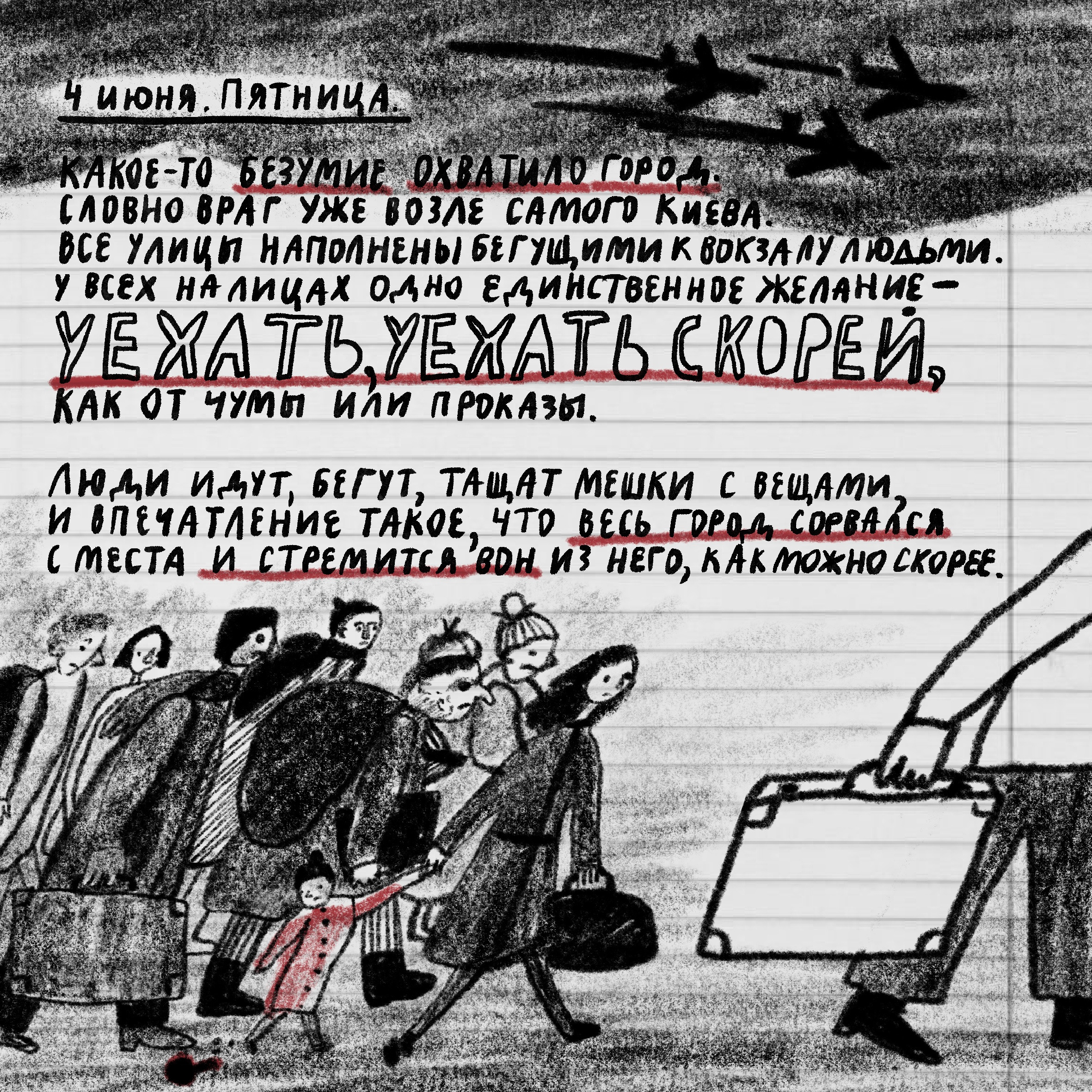

4 июля. Пятница. Какое-то безумие охватило город. Словно враг уже возле самого Киева. Все улицы наполнены бегущими к вокзалу людьми. У всех на лицах одно единственное желание — уехать, уехать скорее, как от чумы или проказы. Люди идут, бегут, тащат мешки с вещами, и впечатление такое, что весь город сорвался с места и стремится вон из него, как можно скорее. Купить билеты на выезд нельзя. Два дня назад билет в Москву поездом стоил 500 рублей, потом тысячу, а вчера уже 5000.

9 июля. Среда. Сегодня мы уезжаем. Ужасное чувство. Стыдно смотреть людям в глаза. Если спросят меня, зачем я уезжаю, я не смогу ответить. Леля не складывает вещи. Она считает, что ехать нам нельзя. Денег у нас нет. Нигде во всем Союзе ни одной знакомой души. Она говорит: «Ты хочешь потерять ребенка в дороге?» Татьяна и я хотим ехать.

11 июля. Пятница. Мы снова в Киеве. Вчера вечером выяснилось, что машин, обещанных Степану для семей, не будет. Приехал его начальник и сказал, что ни о какой эвакуации жен из города не может быть и речи.

14 июля. Понедельник. В «Советской Украине» за 14-е число итоги трех недель войны. Молниеносный план Гитлера не удался.

В городе тише. Уезжающих меньше. Мы все не работаем. Настроение плохое, хотя не бомбят, и на фронтах особенных событий нет. Появилась надежда на отъезд для Любы.

16 июля. Среда. В городе тихо. Уехали все паникеры, остался притихший народ. Многие перестали уже решать вопрос о том, ехать или не ехать, а просто решили ждать, что будет. У многих нет денег, чтобы ехать куда-либо, многие считают бессмысленным бросать насиженное гнездо и пускаться в тяжелый путь на полную неизвестность.

22 июля. Месяц войны. Мы еще живы, и даже появилась надежда, что и дальше, может быть, сможем жить. А месяц назад казалось, что все кончено, что ничего, кроме смерти, нет впереди.

26 июля. Тихо на улицах. Народ как будто пришибленный. В трамваях всегда можно ехать сидя. И даже пустынно как-то. Университет внезапно окончил свое существование.

2 августа. Сегодня стреляют с 4 часов утра. На базаре смятение. Между выстрелами хозяйки бросаются к торговкам, ругаются, хватают продукты, вырывая их друг у друга, а потом, как вспугнутые птицы, разбегаются от выстрелов.

Во дворе у нас собрали несколько разрывных пуль.

7 августа. Мучительная была прошлая ночь. Безумная головная боль не давала уснуть. А в лунном сером свете ночи беспрестанно громыхали орудия. Они бьют, не переставая, всю ночь, утро, день. Ночью они все время на разном расстоянии, одинаково глухи и раскатисты. А мы ничего не знаем. Что это — десант или фронт уже возле нас? В городе беженцы с Демиевки. Люди с Соломенки тоже перебираются в центр города.

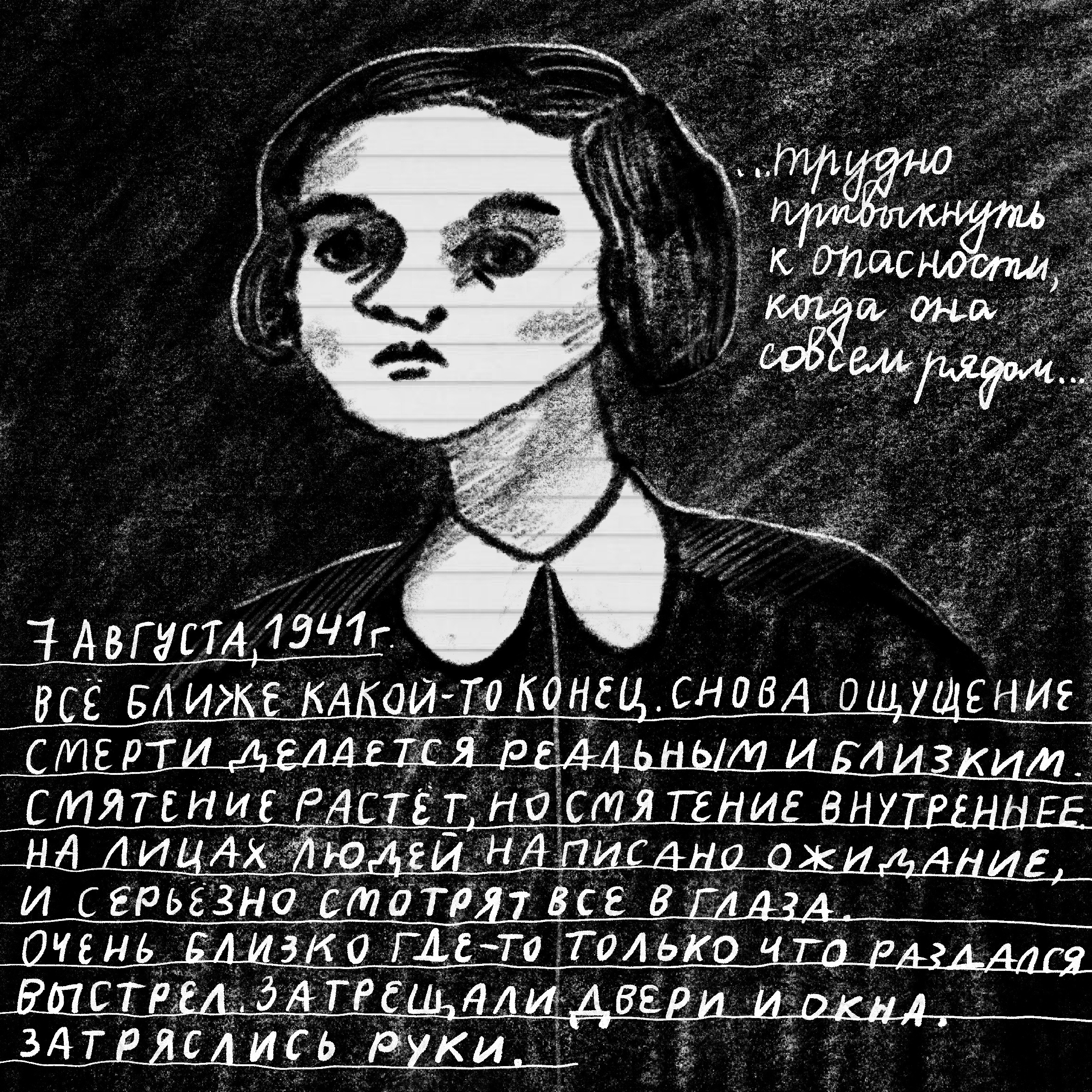

Все ближе какой-то конец. Снова ощущение смерти делается реальным и близким. Смятение растет, но смятение внутреннее. На лицах людей написано ожидание, и серьезно смотрят все глаза. Очень близко где-то только что раздался выстрел. Затрещали двери и окна. Затряслись руки. Трудно привыкнуть к опасности, когда она совсем рядом.

Сегодня наши не достали хлеба. За ним очереди с вечера. В магазинах только варенье и фисташки.

18 августа. Ничего не понимаем. Мы сдаем и сдаем города. Сегодня утром радио сообщило о сдаче Николаева и Кривого Рога. Одесса, значит, отрезана. А у нас снова всю ночь и весь день непрерывная глухая стрельба. Снова канонада.

28 августа. Я отношусь к числу счастливцев, так как я работаю. И это правда. Когда работаешь, даже война словно дальше.

13 сентября. Харьков бомбят. Об этом пишут уехавшие киевляне. Одесса держится. Держимся и мы.

14 сентября. Пишу при тусклом свете свечи. Глубокая ночь. Сегодня все время стреляют. Стреляют далеко и глухо, но непрерывно. Днем, когда улица шумит, выстрелы не так слышны. Но ночью их непрерывный гул один висит в воздухе. И некуда от него уйти. Но нет, не от гула канонады хочется уйти, а от жуткого сознания, что вот мы спим в своих теплых постелях. А так близко за городом, бьются непрестанно, и днем и ночью, такие же люди как мы. Бьются и умирают. И десятки тысяч детей не увидят больше своих отцов, а матери своих сыновей, молодых ребят с грустными глазами, тех, что огрубевшими руками с такой особенной теплотой трогают книги, которые им некуда взять. Вот от этого сознания некуда уйти.

16 сентября. Теперь мы действительно живем на фронте. Вчера стреляли целый день. Стреляют все дни. А сегодня утром без четверти шесть началась канонада. Начался, как говорят, ураганный огонь. Кто не успел выехать из Киева, уже застрял. Мы окружены. Что теперь будет с Киевом? Что будет со всеми нами?

Вечером принесли тяжелое известие: убита подруга Татьяны — Лида Банина. Убита в Прилуках. Снаряд попал во двор штаба, где она работала. Она перебегала через него. Нашли только ее голову. Когда слышишь, что убито пять, десять, двадцать тысяч человек, делается страшно и грустно, от сознания того, что погибло столько человеческих жизней. Но когда слышишь о смерти одного, но человека, которого близко знал, это сознание бывает просто нестерпимым. Ибо знал этого человека живого, и мертвым его нельзя представить. Так и Лида — молодая. веселая, никак не совмещается в сознании с известием о ее смерти.

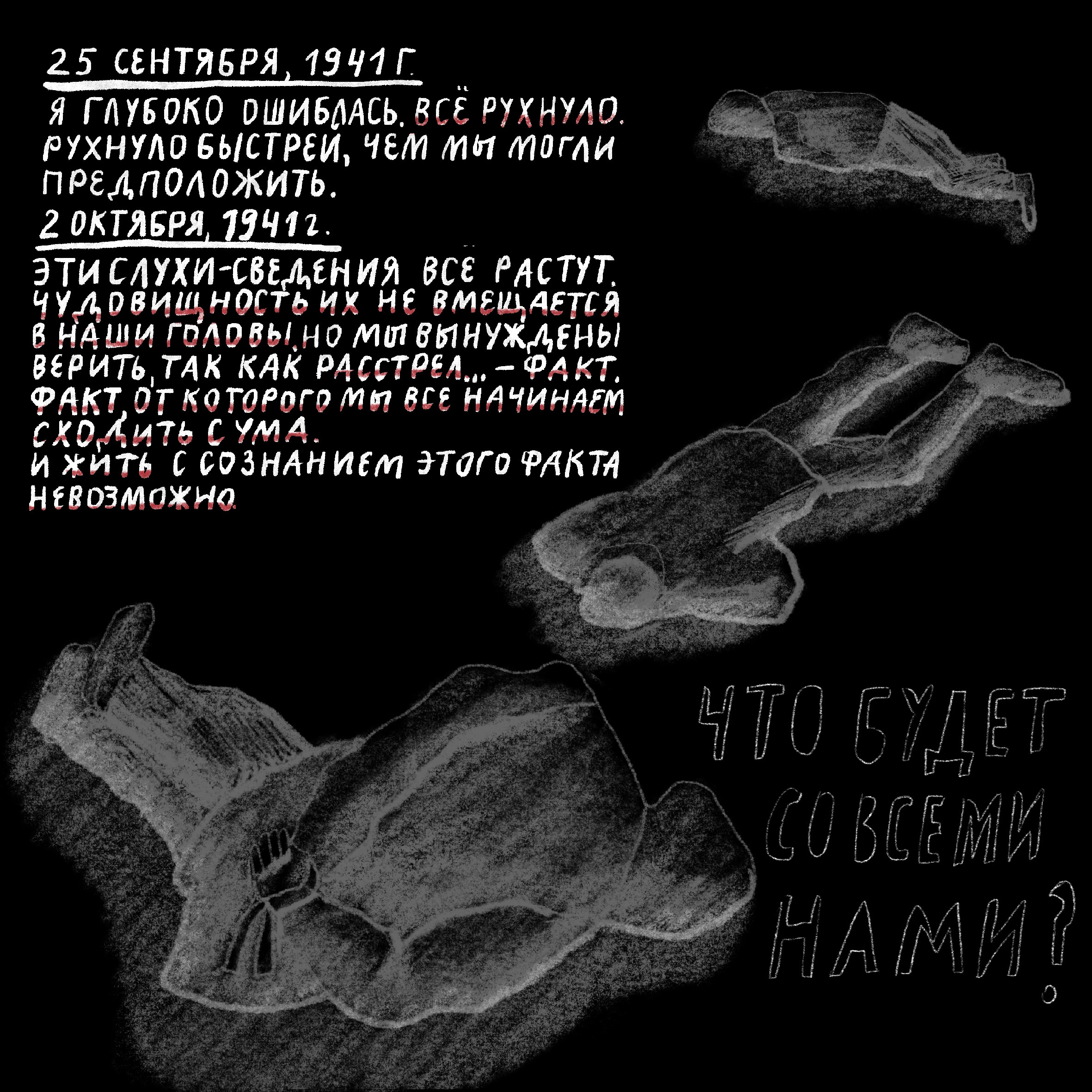

25 сентября. Я глубоко ошиблась. Все рухнуло. Рухнуло быстрее, чем мы могли предположить. И тогда, когда я писала восемнадцатого числа, уже все рушилось и рушится до сих пор. Сегодня седьмой день немцы в Киеве. Мы седьмой день в оккупированной немцами зоне.

19 сентября около двух часов дня немцы вошли в Киев. Никто из нас в тот день не выходил в город.

Днем 20-го мы вышли с Нюсей в город, чтобы добраться к ней домой. У телеграфа, возле гостиницы «Красный Киев» стояли немецкие машины. На них, не обращая внимания на наш народ, возились немцы.

В тот день вечером каждый что-нибудь рассказывал из виденного и слышанного. Поговорить было о чем. Мы узнали, что немцы несут нам «самостійну Україну» и что украинцы делаются привилегированной нацией.

21-го числа появились на улицах первые приказы. Все они были напечатаны на двух или трех языках, украинский и немецкий обязательно. В них население призывалось к спокойствию. Предлагалось вернуть все взятое в магазинах, сдать оружие и радиоприемники (хоть их только накануне выдали), соблюдать светомаскировку, не прятать, а выдавать партизан, красноармейцев, коммунистов. И заканчивались все приказы тем, что неповиновение карается смертью.

Киев начал настраиваться на какой-то новый лад. 22-го числа также приказами на стенах было предложено всем, кто работал до последнего дня, явиться по месту работы и там зарегистрироваться. Появились уже активисты нового какого-то строя. Немцы вывесили приказы и объявления о том, что только немцы, чехословаки и украинцы пользуются всеми правами. Русских, поляков, евреев и прочих причислили к низшей расе. Все схватились за паспорта, и многие обнаружили непонятные вещи: в одной семье братья и сестры оказывались кто русским, кто украинцем. Ведь никто у нас не придавал никакого значения национальности. И многие обрадовались, кто, в силу обстоятельств или случайности, оказался украинцем.

25 сентября на всех улицах, чуть ли не на каждом шагу расклеили портреты Гитлера. Он изображен в таких же тонах, как И.В.Сталин на портретах наших художников.

Еще появились в тот же день воззвания к украинскому народу некоего Степана Бандеры. В них снова оплакивалась «доля» и превозносилась национальная борьба украинского народа. Потом шел призыв к объединению населения Киева в партию «ОУН» — «Объединение украинских националистов» во главе с этим самым Бандерой.

Город был наполнен фантастическими слухами. Говорили, что Советский Союз погиб, что в партии раскол. Что Сталин и Каганович оказались одни, а против них выступили Молотов, Ворошилов и другие.

И вот теперь мы стараемся собрать все свои внутренние силы, чтобы не поддаться паническому страху перед будущим, перед полной неизвестностью.

30 сентября. Мы все еще не знаем, что сделали с евреями. Страшные слухи доносятся с Лукьяновского кладбища. Но до сих пор невозможно им верить. Говорят, что евреев расстреливают.

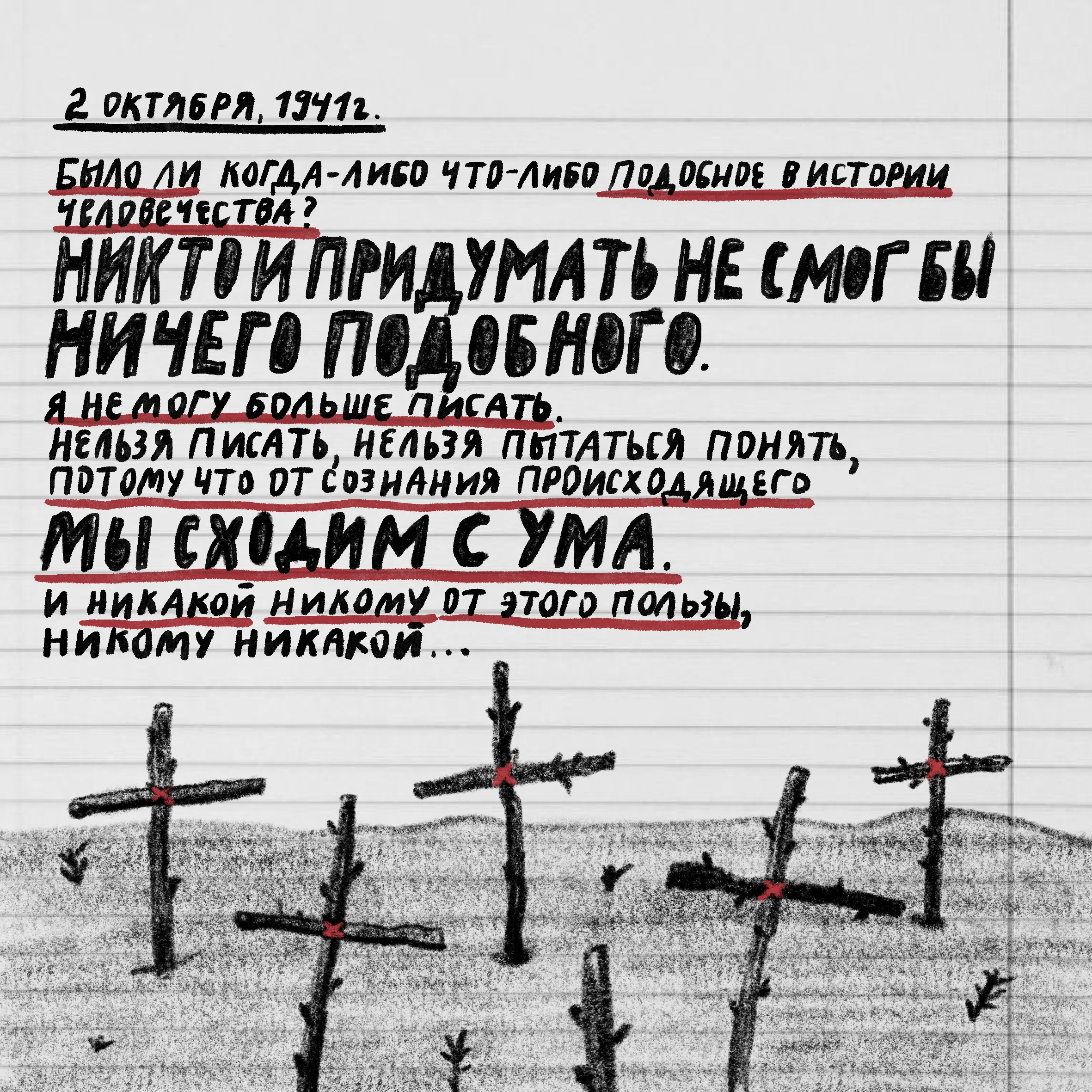

2 октября. Уже все говорят, что евреев убивают. Нет, не убивают, а уже убили. Всех, без разбора, стариков, женщин, детей. Те, кого в понедельник возвратили домой, расстреляны уже тоже. Так говорят, но сомнений быть не может. Никакие поезда с Лукьяновки не отходили. Люди видели, как везли машины теплых платков и других вещей с кладбища. Немецкая «аккуратность». Уже и рассортировали трофеи!

Одна русская девушка проводила на кладбище свою подругу, а сама через забор перебралась с другой стороны. Она видела, как раздетых людей вели в сторону Бабьего Яра и слышала стрельбу из автомата.

Эти слухи-сведения все растут. Чудовищность их не вмещается в наши головы. Но мы вынуждены верить, так как расстрел евреев — факт. Факт, от которого мы все начинаем сходить с ума. И жить с сознанием этого факта невозможно.

Женщины вокруг нас плачут. А мы? Мы тоже плакали 29-го сентября, когда думали, что их везут в концлагеря. А теперь? Разве возможно плакать?

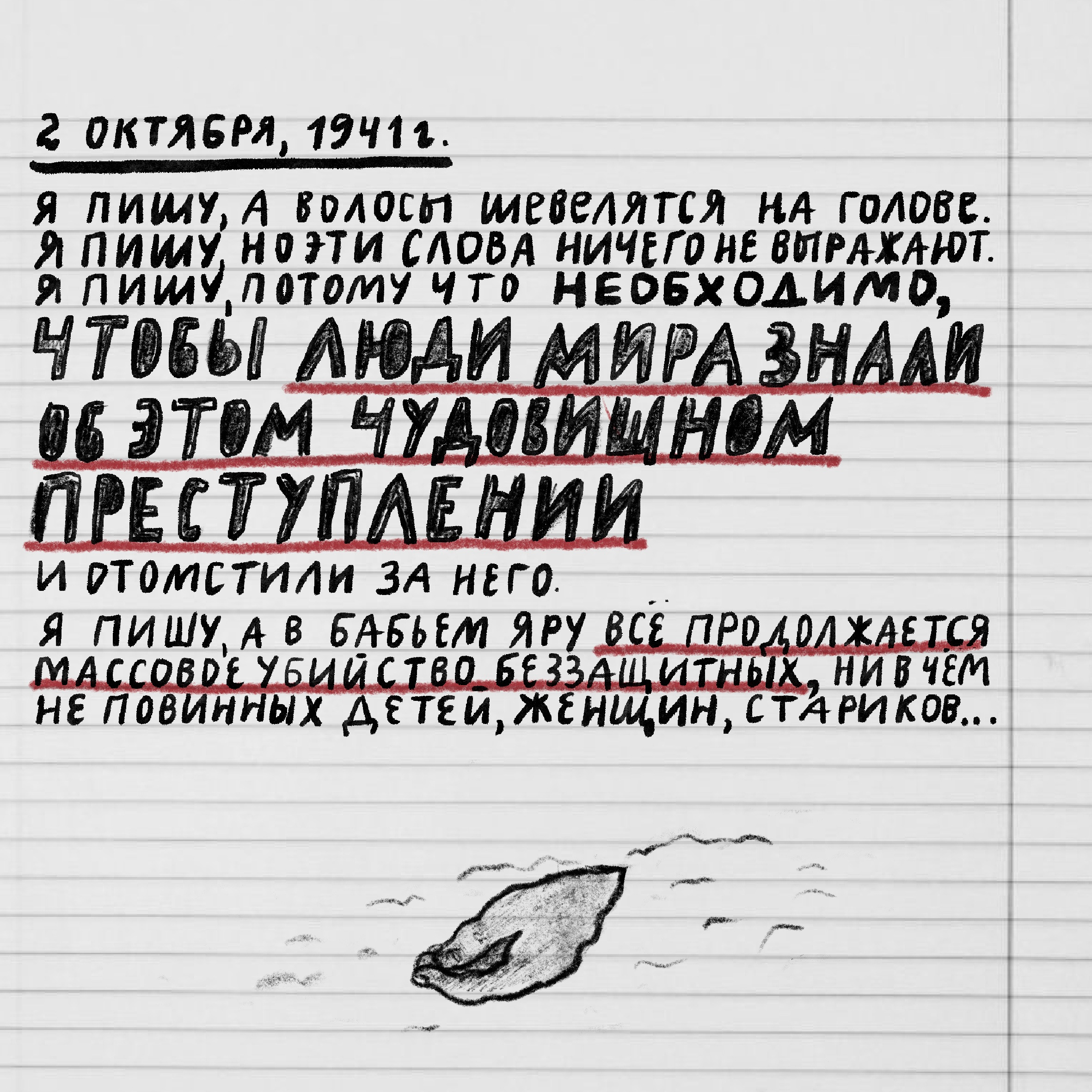

Я пишу, а волосы шевелятся на голове. Я пишу, но эти слова ничего не выражают. Я пишу потому, что необходимо, чтобы люди мира знали об этом чудовищном преступлении и отомстили за него.

Я пишу, а в Бабьем Яру все продолжается массовое убийство беззащитных, ни в чем неповинных детей, женщин, стариков, которых, говорят, многих зарывают полуживыми, потому что немцы экономны, они не любят тратить лишних пуль.

Проклятая синяя бумажка давит на мозги, как раскаленная плита. А мы абсолютно, абсолютно бессильны!..

А на Бабьем Яру, выходит, правда, продолжаются расстрелы, убийство невинных людей.

Было ли когда-либо что-либо подобное в истории человечества? Никто и придумать не смог бы ничего подобного. Я не могу больше писать. Нельзя писать, нельзя пытаться понять, потому что от сознания происходящего мы сходим с ума. И никакой никому от этого пользы, никому никакой… Без конца через город гонят пленных. Евреев гонят раздетыми. Их убивают, если они просят воды или хлеба.

Вот и все. А мы живем еще. И не понимаем, откуда у нас вдруг появилось больше прав на жизнь, потому что мы не евреи.

Проклятый век, проклятое чудовищное время!

6 октября. Вчера утром впервые с восемнадцатого числа загудел гудок какого-то завода. Сегодня он слышен отчетливо и продолжительно. Очевидно, немцы начинают вытягивать из населения какую-то жизнь.

Вчера вечером появилась вода.

Да, так, очевидно, устроена жизнь в оккупированном городе. Война отодвинулась на несколько шагов, и жизнь уже начинается снова. И все идет каким-то своим чередом. И кто-то будет продолжать жизнь, несмотря на то, что на Лукьяновское кладбище все ведут и ведут евреев.

17 октября. У нас начинается настоящий голод. Хлеба нет. Его выдали дважды по 200 граммов на человека и уже больше недели ничего не выдают. Пустили слух, что хлеб отравлен, и потому его не дают населению. Но сами немцы все время едят хлеб, очевидно, не боясь отравиться. Купить до сих пор ничего нельзя. Магазины все закрыты.

Купить по-прежнему ничего нельзя. Обмен достиг невероятных размеров. За пальто можно получить только полсотни картошек.

Сегодня очередное страшное объявление. Сформулировано оно так: «Как репрессивные меры против саботажа, сегодня расстреляно сто граждан города Киева. Это предупреждение. За каждый факт саботажа отвечает каждый гражданин». Дата под объявлением 22 октября. Подписи нет.

Евреев все ведут без конца. Люди прячут их, но немцы их находят и забирают. И до сих пор слышна стрельба в Бабьем Яру.

28 октября. Вторник. 5 ч. утра. Пишу и боюсь писать. Уже неделю мы живем в ужасном напряжении. 20-го числа под вечер услышали мы под окном знакомый голос. Меня затрясло от ужаса. Пришел, бежал из плена Миша Б.. Ему тоже не удалось вырваться из Киева.

Дома у нас не знают, что он еврей, иначе Леля уже умерла бы от страха, принимая во внимание всяких подлецов в нашем дворе. Во время его приходов и во мне все холодеет от мысли, что его кто-нибудь может узнать. Сказала, что он русский, бежавший из плена.

3 ноября. Так, позавчера, оказывается, горел бывший горисполком, как теперь снова называют, — дума. Это пламя ее пожара ярким заревом освещало город. И снова вчера появилось извещение о том, что триста киевлян расстреляны и что дальше за поджоги будет отвечать все население города. Комендант города Эбенгардт заканчивает обращение тем, что будет поддерживать порядок любой ценой.

6 ноября. Четверг. Взрывом в Лавре уничтожен старинный памятник архитектуры — Успенский собор. Взорвали его немцы. Объясняют тем, что якобы под ним были мины, и они не могли их разминировать. Нет больше замечательного творения старинных зодчих. Так разрушена еще одна достопримечательность Киева.

8 ноября. Суббота. Всех сейчас больше всего занимают базары и цены, потому что голод уже приблизился вплотную. На углах улиц и на базарах теперь устраиваются раскладки из всякой дребедени.

Мы встаем из-за стола всегда с чувством голода. А ведь нам еще совсем не плохо, потому что три раза в день варится нечто вроде похлебки. Леля продала уже большую часть своих вещей. Нам с Таней нечего продавать. Что будет дальше, ужас берет. Но нам жаловаться нельзя, потому что вокруг уже много распухших голодных. Глядя на них, не можешь есть, кусок останавливается в горле. А помочь нечем. И мысли о голоде вытесняют все остальные. И еще страшно, что голод лишает нас человеческого облика. Кажется, что за тарелку похлебки, за кусочек хлеба готов отдать все.

10 ноября. Страшное зрелище представляет сейчас наша, еще пять месяцев назад цветущая большая страна. Разрушена вся промышленность. Разрушена вся центральная часть города. Во все стороны от Киева по дорогам — кладбища машин, кладбища скота. Он шел по дорогам и погибал без пищи, без помощи. Коровы телились на дорогах и умирали.

Население продолжает жить без хлеба. Его дали по 200 граммов на две недели еще тридцатого. И все равно горожанам еще ничего. А вот пленные, которые сотнями умирают от голода… Организован Красный Крест, который собирает продукты, деньги, одежду для пленных. Но ведь это капля в море. Сегодня в мусоре магазина, сваленного в углу, в книге с автографом Александра Блока нашла подлинное его письмо. В настоящую минуту оно не имеет такой ценности, как имело оно до войны и будет иметь после нее. Но для меня это бесценная находка. Письмо писано 19 апреля 1917 года (по нашему 1-го мая). В нем пишет Блок о надвигающейся новой эпохе пролетарской революции (хотя прямо это не сказано). Он ждет событий, которые называет «блистательными», и пишет, что ему «не страшно» и что об этом «не страшно» думает и Горький.

Как это далеко — это светлое, блистательное время! Я стояла в этом хаосе разрушения, в зловещей тишине развалин, от которых тянет смрадом гари, а в руках у меня было это письмо.

16 ноября. Неожиданно удалось послушать советское радио. Слушать Союз трудно, очень забивают. Но мы знаем теперь, что Сталин в Москве, что от Москвы немцев отогнали, что Ленинград осажден, но свободен. Нужно ли говорить, что много светлее стало на душе.

Снова положение безвыходное. В их квартире жить опасно, дом с минуты на минуту рухнет. Лопнули трубы водопровода и канализации, и залило все этой гадостью. И холод неимоверный. Что делать, ума не приложим.

И снова, повторяю, мы не имеем права роптать. Мы числимся свободными, то есть не за колючей проволокой, имеем крышу, и впроголодь, но едим. А пленные и сейчас под открытым небом. И сейчас получают по две сырых картошки в день. Те, кто бывает возле лагерей, возвращаются полусумасшедшими.

21 ноября. Моим магазином так никто и не интересуется. Поскольку в нем украдены последние стекла, как могла, сама забила окна досками от стеллажей подсобки. Теперь в нем, кроме грязи и холода, еще и темнота. А холод, как в Дантовом аду. Иногда отчаяние нападает с такой силой, что решаю бросить магазин. Со стороны, наверно, мои попытки сохранить его кажутся смешными или бредовыми.

14 декабря. Воскресение. В сегодняшней газете приводятся статистические данные о населении Киева по проведенной переписи. Судя по ним, в городе сейчас 423 тысячи человек. Это обозначает, что 400 тысяч ушли на фронт и эвакуировались, а сто тысяч евреев расстреляно. А по сведениям, которые наполняют город, немцы желают, чтобы в городе осталось только сто тысяч, из которых они якобы собираются обеспечить работой пятьдесят тысяч.

18 декабря. Четверг. Сегодня особенно вспоминается мама. Ровно четыре года назад в 6 ч. утра ее увез «черный ворон». Мы видели ее в последний раз. Ни одной передачи не разу не приняли у нас, никаких сведений о ее судьбе. Только то, что осуждена на десять лет со строгой изоляцией. Хоть бы самая маленькая весточка о ее судьбе! А как я ее искала! Как безумная! В тюрьмах, на этапах, в лагерях. Все вспоминается с новой силой. Жива ли она? Вот сейчас я достала из стола списки лагерей, которые давали друг другу женщины, такие же несчастные, как и мы. У меня 98 адресов лагерей. Говорили, что если послать по адресу лагеря деньги и они не вернутся, значит, человек там. Я послала во все девяносто восемь адресов. Деньги ниоткуда не вернулись. Сейчас я решаю уничтожить эти адреса. Кто знает, что с нами будет. Зачем же в руки врагов давать такой порочащий нашу страну документ?

Ах, мама, мама! Увидимся ли когда-нибудь?

19 декабря. Сегодня уже девятнадцатое декабря. Ровно три месяца, как немцы вошли в Киев. Впечатление такое, словно прошло три долгих года с тех пор.

1942 год

2 января. Пятница. Окончился страшный сорок первый год. Уже прошло два дня нового года. Принесет ли нам новый год окончание страшной бойни, именуемой войной?

2 января. Наши власти преподнесли нам новогодний подарок — в газете появилось воззвание Бегазия такого содержания: «Героическая немецкая армия освободила вас, украинцы, от большевистского ига. И теперь немецкие рыцари бьются за вас на восточном фронте против большевиков, за ваше светлое будущее и светлое будущее всей Европы, Помогите немецким воинам теплой одеждой — кожухами, валенками, шапками!» И так как немцы за все обещают (и приводят в исполнение) расстрел, то данное воззвание было немедленно реализовано властями на местах.

9 января. Пятница. Прошло Рождество. Мы нынче богаты праздниками. Что ни неделя, то несколько свободных дней.

Хлеба нет, его выдали по карточкам один раз с 1-го числа по 200 граммов. В Академии дали по 1,5 кг хлеба, а в Консерватории, на водном транспорте и в других местах даже этого не дали.

Наша жизнь по-прежнему тяжела и нестерпима. Евреев по-прежнему выискивают и убивают. Кто помогает немцам, выдавая евреев? Ведь сами они ни за что не нашли бы их. Все еще видят, как евреев ведут на кладбище.

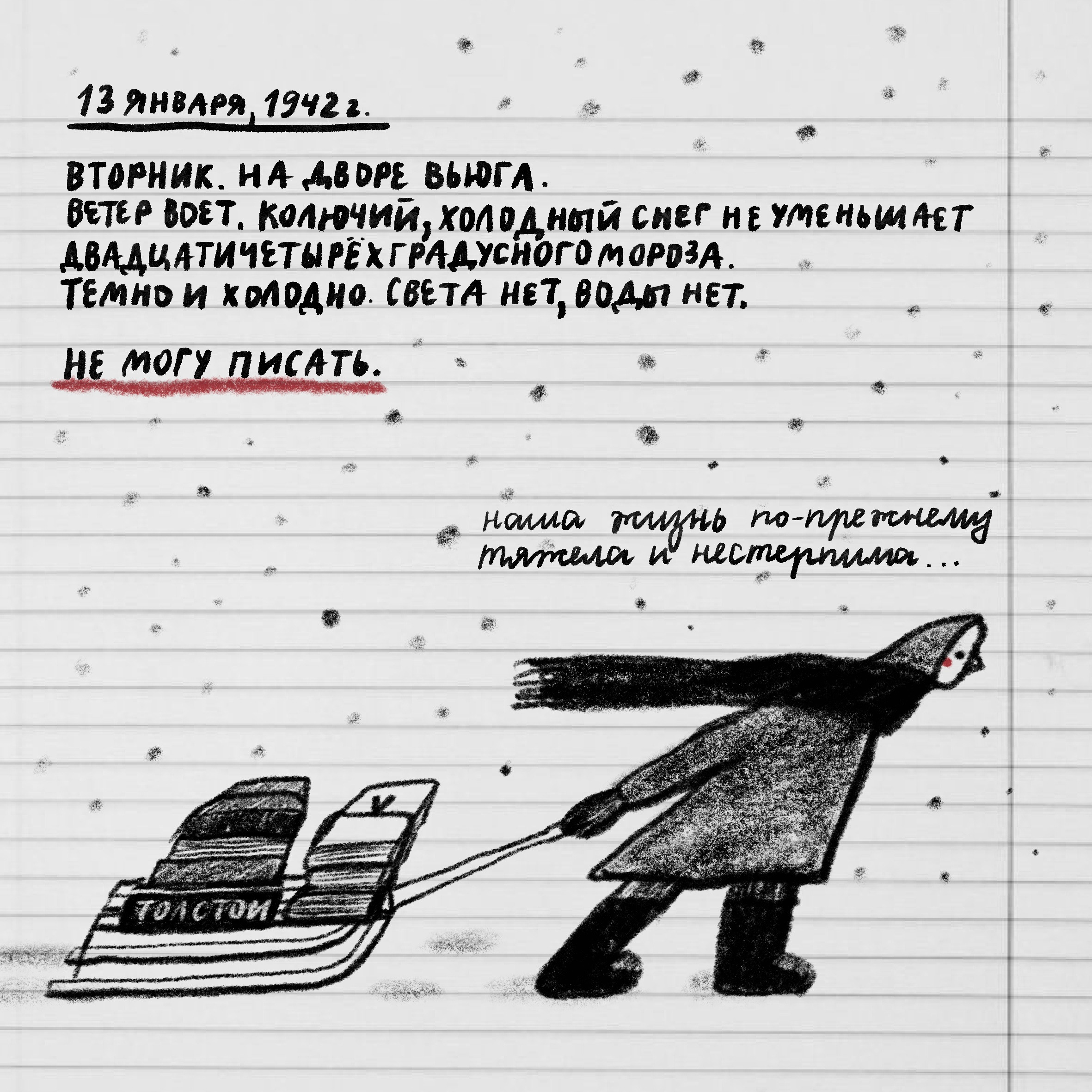

13 января. Вторник. На дворе вьюга. Ветер воет. Колючий, холодный снег не уменьшает двадцатичетырехградусного мороза. Темно и холодно. Света нет, воды нет. Три дня тому назад был объявлен распорядок подачи воды по районам. Пока же ее нет совсем.

Не могу писать.

14 февраля. Сегодня сто пятьдесят дней оккупации. Не писала несколько дней. Это было трудное время. Передавала магазин, а главное — все возили книги. Нечипор уехал в село, и мы с Нюсей все возили и возили их на маленьких детских санках. Больше трех или четырех пачек не помещается. Санки переворачиваются, ноги скользят. Мороз страшный. Словом — нет слов. Но перевезли мы в общей сложности в консерваторию свыше двадцати тысяч книг, да в магазин больше пяти. Немыслимо же было оставить книги на сожжение, если их можно было забрать. И такую литературу! Больше всего Маяковского, Островского «Как закалялась сталь» и великое множество другой советской литературы. Возили вдвоем. Никто не помогал. В эти дни, пока мы таскали книги, произошло много событий. Ушел первый поезд в Германию с добровольцами. В семье у нас ужасная новость. Степан поступил в полицию. Татьяна плачет все время. А он клянется, что это необходимо, что делами он будет заниматься только уголовными.

23 февраля. 16 февраля снова открыли базары. В тот же день говорили о приезде Могунии и Гитлера. Я уже окончательно безработная, нигде уже не числюсь. Магазин закрыт окончательно, и немцы его открывать не будут.

Арестована вся управа несколько дней назад. Все переходит к немцам, и тем, кто не знает языка, работы нет. Ходят тревожные слухи о том, что безработных всех будут отправлять на работы в Германию.

28 февраля. 9 часов вечера. Две новости сообщили мне сейчас. Первая — что закрывают все курсы немецкого языка, так как учащиеся на них якобы скрывались от трудовой повинности.

Вторая — невероятная. В газете на днях было извещение о том, что все калеки, безрукие, безногие, мужчины в возрасте свыше 45 лет, а калеки женщины независимо от возраста, могут явиться на биржу и получить там бесплатно хлеб. И вот сегодня, сейчас сказали, что вместо хлеба их отправили на Лукьяновское кладбище, в Бабий Яр.

24 марта. И еще видели наши соседи, как несколько дней назад по Львовской вели скованного советского матроса, а он пел советские революционные песни. И снова все плакали и плачут вокруг. Плачут даже те, кто охотно встречал немцев. Только не помогают никому эти слезы.

Мы теперь совсем хлебные буржуи. Получаем хлеб аккуратно два раза в неделю по 250 граммов на человека. Выходит 500 граммов на семь дней. Разве мало?

27 марта. Сегодня видела N. Он был в Харькове. Имеет сведения о своей семье. Значит, у него есть связь с нашими. Говорит, что Харьков разрушен меньше нашего, но много повешенных видел на улицах города. Евреев там тоже уже нет. Волнуюсь, что его поручения мне совсем незначительны. Говорят, что в Союзе все по-старому. Ничего не случилось с правительством. Но и бабские слухи тоже отчасти подтверждаются: митрополит Сергий действительно назначен в Москве.

Я просила N. побыть у нас. Он живет полулегально. Работает где-то у немцев, и все время боится, чтобы его не узнали. Страшно за него.

29 марта. Воскресенье. Вчера снова повесили трех человек.

На бульваре Шевченко двое детей спросили меня, где повешенные. Безмолвные люди стоят вокруг. Ходит полицейский. Он не дает подходить близко. Не знаю, можно ли узнать убитых. Кто они? Что сделали? Успели ли сделать что-либо для наших или погибли ни за что? Их кровь еще свежая, красная. И лежат все три трупа одинаково, все повернуты лицом в одну сторону.

Вокруг жизнь идет своим чередом. Базар торгует.

13 апреля. Понедельник. Кампания мобилизации в Германию начинает приобретать угрожающий характер. Берут всех безработных и даже иждивенцев — жен в возрасте от 15 до 60 лет. Все бросились искать работу.

15 апреля. Голод приобретает ужасные размеры. На базарах ничего, а то, что появляется, абсолютно недоступно. Стакан пшена стоит от 17 до 20 рублей. Из города на обмен выйти нельзя из-за распутицы. Крестьяне не едут в город по той же причине, и еще боясь отправки в Германию. Весны нет и нет.

28 апреля. Понедельник. У нас у всех ужасное настроение из-за доноса на Р. Не знаем, что делать — предупреждать или не предупреждать его. О доносе может быть выдумали, а человек с ума сойдет. А не предупредить — вдруг возьмут. Надежда Васильевна после общего совета решила предупредить его и Н.И.

А вчера вдруг оказалось, что приехал Миша. Его выдали в Умани. Что теперь снова придумать, ума не приложу.

А весны все равно нет в этом году.

30 апреля. Новости, новости. Каждый день новости. Горе побежденным! Никогда, кажется, не ждали мы столько бед, как сейчас. Уже новое вышло распоряжение: всю молодежь от 14 до 18 лет — в Германию. И вот забирают детей от матерей.

4 мая. Итак, мы отпраздновали Первое мая. Немцы тоже отмечают этот праздник. У них он называется днем освобожденного или свободного труда. Но наш праздник вышел такой же грустный, как и наше настроение.

6 мая. Жутко и тоскливо. Все вспоминается мама. И, словно нарочно, ветер воет и воет. Уже совсем официально говорят в городе о том, что в Германию будут забирать детей от матерей с восьми и даже с пятилетнего возраста. Детей якобы заберут от матерей, чтобы навсегда искоренить в народе всякое воспоминание о большевизме.

9 мая. Суббота. Н-да!.. Что еще предстоит испытать нам, «освобожденным» народам? Села и города стоном стонут. Немцы вывозят население.

27 мая. Среда. В Броварах снова сделали что-то партизаны. В воскресенье все мужчины Броваров были арестованы с 7 часов утра до 3-х часов дня. Потом у них на глазах повесили пять человек и предупредили, что в случае повторения каких-нибудь эксцессов, будет повешен каждый десятый из них.

29 мая. Пятница. Сегодня первая летняя ночь. Светит огромная, яркая луна. Небо чистое, синее, теплое. В городе тихо до жути. И тоска, гнетущая тоска от цветущих каштанов, от теплой ночи и от этого ясного безразличного неба. Это безразличие природы особенно ощущается оттого, что уже восемнадцать дней длится бой под Харьковом, что снова тысячи убитых, раненых, взятых в плен.

А в Киеве уже совсем невероятными темпами идет германская кампания. Вчера прислали списки в нашу мастерскую. Из ста человек забирают тридцать четыре. Плач и стон стоит в мастерской. И я в числе других получила повестку. Это заставило меня прекратить разговоры с совестью и идти просить, чтобы меня приняли на работу в нашу библиотеку. С 1-го числа буду работать там

1 июня. Когда свернешь от моста в сторону Сырца, сразу словно приглушается тоска. Пахнет земля. Поют соловьи. Кричат лягушки, тихо кругом. Только изредка где-то далеко стреляют.

4 июня. Четверг. Итак, я снова в библиотеке Академии наук, которая называется теперь Wissenschaftliche Academische Bibliothek des General-Komissar. Мое поступление в библиотеку было довольно своеобразно и может поставить в тупик. Когда никакого спасения от Германии не оставалось, я зашла в библиотеку спросить, не возьмут ли меня на работу. В маленькой комнате спецотдела сидели Бенцинг и Фалькевиц. Мой вопрос перевели Бенцингу. Он смерил меня довольно пренебрежительным взглядом, как мне показалось, и спросил, что я умею делать. Я назвалась переплетчиком. Он вдруг довольно приветливо улыбнулся и спросил, устроит ли меня работа с первого июня (было это числа пятнадцатого мая). Я сказала, что да, устроит, если до тех пор меня не заберут в Германию. Он спросил, почему я не хочу туда ехать. И совершенно не считаясь с моментом, у меня вдруг сорвалось: «Туда могут отвезти только мой труп». Ему точно перевели. Лицо его сделалось злым, он отвернулся, а я, правду сказать, струсила. И вдруг он повернулся, снова приветливо улыбаясь, и сказал:

— Пока вы у меня не работаете, я ничего вам не могу обещать. Но когда будете работать, я постараюсь защитить вас от необходимости ехать туда.

16 июня. Воскресенье. Таня волнуется, потому что у ее самого близкого друга Шуры большие неприятности. У Шуры есть еще две сестры, и их управдом женщина-дрянь усиленно отправляет в Германию. Они прячутся, а управдомша грозится на них донести.

23 июня. Понедельник. Год войны. Двести восемьдесят девятый день оккупации. С сегодняшнего дня пошел второй год войны. Думали ли мы 22 июня 1941 года, что переживем этот год? Но вот он уже позади и сколько человеческих жизней унес с собой! Кому нужна она, кроме нескольких сотен врагов человечества?

Немногочисленные дети ныряют в ее густые заросли в скверах. У домов вместо цветов — картофель, фасоль и свекла. Меж камней на улицах повырастали зеленые пучки травы. На больших лестницах университета к колоннам подымается метровый бурьян. Университет действительно зарос травой. Откроются ли его двери в ближайшие годы? На краях щелей в нашем саду, засыпанных теперь мусором, выросли тоже буйные заросли сорняков и лопухов. И тысячи белых бабочек наполняют сад. Никогда сад не представлял собой такого зрелища. Мириады крыльев белых бабочек однодневок покрыли его, словно огромными хлопьями летящего и медленно падающего снега. Эти бабочки вывелись из тысячи гусениц, которые обглодали листья фруктовых деревьев. И теперь стоят эти деревья, покрытые тонкими, словно тюлевыми, остовами листьев, вместо которых остались лишь тонкие торчащие жилки. Никто не ловит бабочек. Разве что немного птиц лакомится ими. Кошек нет теперь, собаки — редкое явление.

Тихо, безлюдно, безжизненно теперь вокруг нас. И Киев больше похож на огромную деревню, особенно вечером. Только в деревнях лают собаки, а в Киеве даже и их нет.

Дневники исследовал Андрей Петропавлов.

Рисовала Лиля Матвеева.

Более полный текст дневника на сайте «Прожито».

Альбом «Прогулка по Киеву в 1941 году» от Ильи Варламова.