Управление общими ресурсами по Элинор Остром

Dark_NightВ данной статье будут раскрыты аспекты знаменитой работы Элинор Остром "Управляя общим: Эволюция институтов коллективной деятельности" в сжатом, резюмированном изложении с целью обозначения основных тенденций данной работы и ее основной идеи.

Тема книги: экономическая проблема управления общими ресурсами, т. е. ресурсами, которыми пользуются люди и организации. Проблематика этой темы заключается в том, что, исходя из общепринятых представлений, отсутствие регулирования со стороны государства или частного сектора приведет к тому, что люди, использующие этот ресурс, сделают его в конечном счете непригодным в результате истощения. Задача этой книги - развеять эти заблуждения.

Первым делом Элинор Остром расправляется с тремя столпами такого подхода к рассмотрению управления общими ресурсами - общепринятыми моделями в теории игр.

Трагедия общин

Трагедия общин показывает, как свободный доступ к ресурсу, например, пастбищу, полностью уничтожает ресурс из-за чрезмерного его использования. Это происходит потому, что все пользующиеся им получают выгоды (или доход) непосредственно себе, а издержки ложатся на всех равномерно.

Модель "Дилеммы заключенного"

Модель "Дилеммы заключенного" является частным случаем "Трагедии общин", так как затрагивает преимущественно ограниченное число субъектов. Дилемма заключается в следующем:

"Двое подозреваемых взяты под стражу и содержатся раздельно. Окружной прокурор уверен в том, что они виновны в совершении некоего преступления, однако у него нет достаточных улик для того чтобы их осудили в ходе судебного процесса. Он сообщает каждому задержанному по отдельности, что тот имеет два варианта - признать себя виновным в преступлении, в совершении которого ими полиция уверена, или не признавать. Если оба они не признаются, то окружной прокурор предъявит им обвинение в незначительном правонарушении, таком, как мелкая кража или незаконное владение оружием, и они оба будут осуждены по таким статьям. Если они оба сознаются, то их осудят, но прокурор будет просить суд дать срок меньший, чем максимально возможный. Но вот если один из них признается, а другой нет, то признавшийся за изобличение преступника получит мягкий приговор, тогда как тот, кто не признается, получит пожизненное заключение".

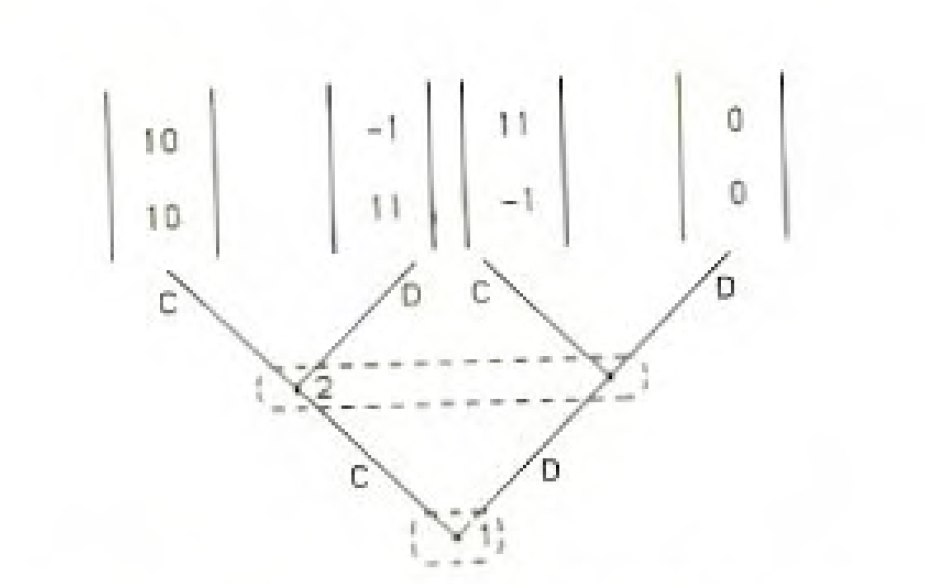

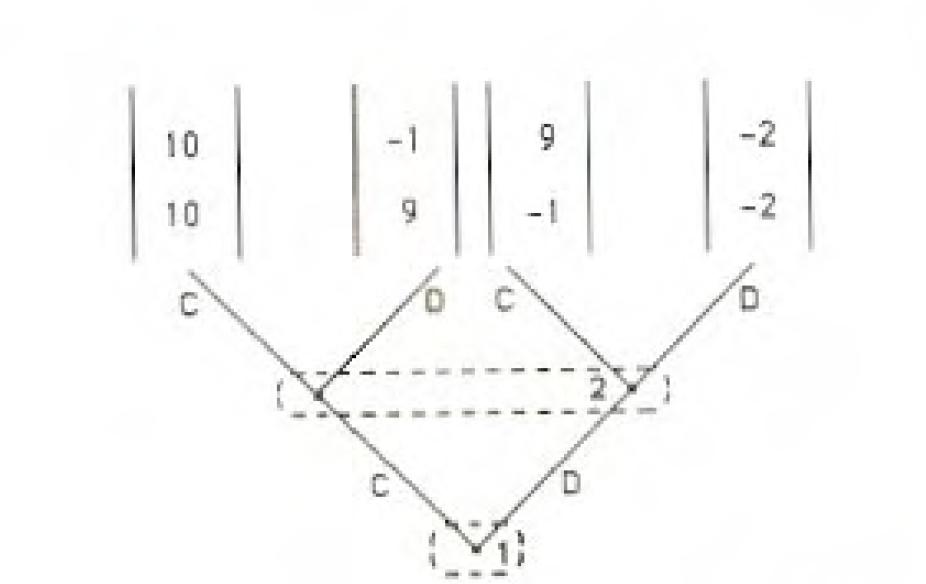

У Элинор Остром "Дилемма заключенного" иллюстрируется игрой Хардина:

Предел количества животных, которые может максимально прокормить луг - L.

Оптимальное число животных, выгоняемых каждым владельцем на пастбище - L/2 (прибыль = 10 единиц для всех участников).

Если каждый владелец выберет стратегию потравы, прибыль = 0 единиц для всех участников.

Если один участник выбирает оптимальное число выгоняемых животных, другой - стратегию потравы, то честный участник получит -1 единицу прибыли (убыток), нечестный - 11 единиц прибыли.

Так как для каждого отдельного участника 11 единиц прибыли предпочтительнее 10 единиц прибыли, все участники выберут стратегию потравы и получат в совокупности 0 единиц прибыли. Участники действуют исключительно в своих корыстных интересах, не обладают возможностью договориться. Однако, как утверждает Элинор Остром, "[р]авновесие, порождаемое тем, что каждая сторона выбирает свою "наилучшую" индивидуальную стратегию не является... оптимальным по Парето". В игре для двух лиц оба участника "предпочитают исход {сотрудничать; сотрудничать} варианту {потрава; потрава}. Таким образом, равновесный исход хуже оптимального по Парето".

Суть "Дилеммы заключенного" в том, что это некооперативная игра. Игроки либо знают, либо не знают очередного хода другой стороны, в зависимости от того, наблюдаемы эти ходы или нет.

Логика коллективного действия

Логика коллективного действия выражается следующим высказыванием:

"Если число членов группы не является совсем малым, или если не имеет места вмешательство извне, или если некий механизм не заставляет индивидов действовать в общих интересах, то рациональные индивиды, преследующие собственный интерес, не будут действовать так, чтобы достичь своих общих или групповых интересов" [Olson, 1965, p. 2, курсив авт.].

Государство как арбитр

"Гипотеза, согласно которой для того, чтобы избежать трагедии общин, необходим некий внешний по отношению к людям Левиафан, ведет к рекомендациям, согласно которым центральное правительство должно контролировать большинство систем природных ресурсов".

Что будет, если общие ресурсы будут под юрисдикцией всевидящего и всезнающего государства?

Элинор Остром предлагает рассмотреть модификацию игры Хардина про общинное пастбище. Игра Хардина представляет собой следующую концепцию:

"Представьте себе, что вокруг выгона, способного прокормить 100 коров, располагаются 100 ферм. Сначала каждый фермер пасет там только одну корову, таким образом общинное пастбище используется оптимальным образом. Но затем один из них призадумывается: «А не выпустить ли мне на выгон еще одну корову, тем самым я удвою свою выгоду, а в общем на выгоне коров будет больше всего лишь на 1 %». Сказано — сделано: фермер добавляет еще одну корову. И так поступает каждый из них. Каков неизбежный результат? Трагедия общинного владения — утоптанная площадка без единой травинки". [Майерс Д. Изучаем социальную психологию. Часть IV. Социальные отношения. Глава 23. Причины конфликтов]

Игра Хардина для двух игроков подробнее рассматривается выше ("Дилемма заключенного").

В рамках модификации, представленной Остром, центральное государство решает, кто может использовать выпасы, сколько животных каждый участник может вывести на пастбище и когда.

Значение устойчивого дохода от выпаса - L.

Величина ошибки определения нарушителя - 0%.

Решением игры является стратегия {сотрудничество; сотрудничество}. Оба игрока получают по 10 единиц прибыли, а не ноль, как в случае игры 1.

Внешний государственный орган безошибочно определяет мощность потребляемого общего ресурса, безошибочно определяет и наказывает нарушителей. Таким образом, участники не несут издержек по обеспечению эффективной работы механизма распределения.

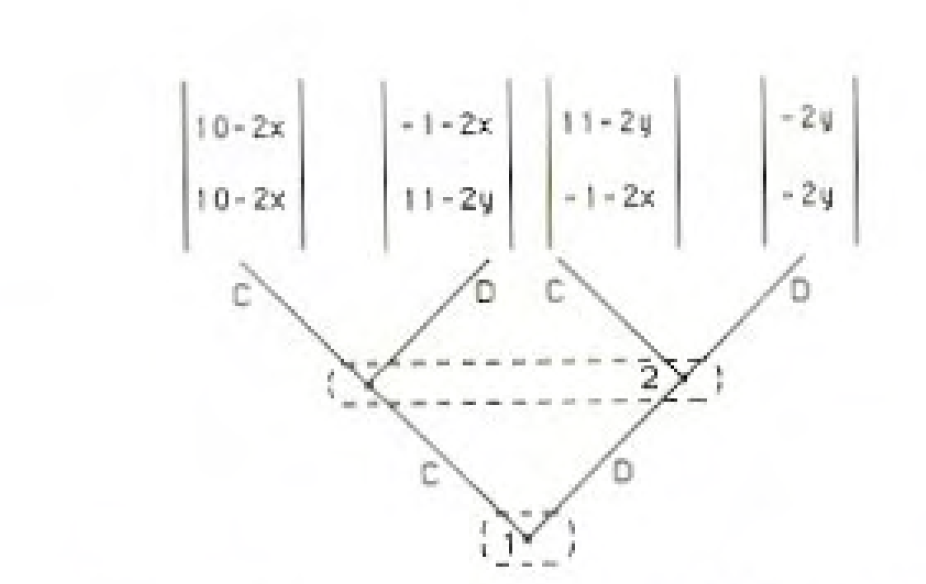

Так как внешний орган (т.е. орган, напрямую не включающий в себя пользователей ресурсами) на практике совершает ошибки, Остром предложила игру 3 - центральный орган с неполной информацией.

Центральный орган обладает полной информации о производительной мощности пастбища, но не обладает полной информацией о конкретных действиях владельцев стад.

Вероятность штрафа для нарушителя (правильная реакция) - у.

Вероятность того, что нарушитель не будет оштрафован (неправильная реакция) - 1-у.

Вероятность штрафа для ненарушителя (неправильная реакция) - х.

Вероятность того, что владелец, прибегающий к стратегии сотрудничества, не будет оштрафован (правильная реакция) - 1-х.

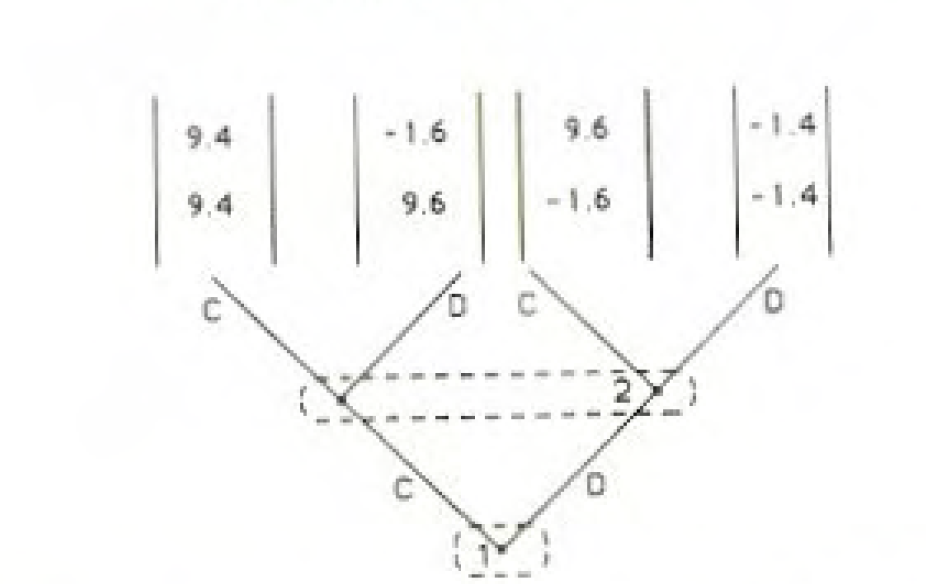

В случае игры 2 достигается идеальное равновесие - х=0; у=1, в случае с неполной информацией (игра 3) х=0,3; у=0,7, т.е. вероятность ошибки составляет 30%.

Перекладывая эту игру на условно денежный эквивалент (вычисляя значения, подставив соответствующие коэффициенты), получаем следующее:

В игре 4, как и в игре 1, оптимальный исход - (0; 0). Если центральный орган корректно назначает санкцию с вероятностью 70%, оптимальный исход - (-1,4; -1,4). Равновесие в этой игре достигается в точке, лежащей ниже точки в игре, где поведение игроков не контролируется государством. Следовательно, чтобы не подталкивать своими действиями игроков к точке (D; D) при условии, что производительность пастбища не изменится в худшую или лучшую сторону, у центрального органа должно быть достаточно информации, чтобы корректно налагать санкции с вероятностью 75% и выше.

Частная собственность как регулятор

В этом случае общий выпас делится на части, и распределяется между владельцами стад, т. е. провозглашается идея деления общего луга и обеспечение сохранности каждой его части отдельными собственниками в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Если предположить, что количество выпасаемых животных, выбранных владельцем огороженного участка, конкретно, а выпас является однородным, владелец все равно может столкнуться с воздействием внешних факторов, которые не позволят ему прокормить фиксированное число животных, в разные сезоны. В частности, из-за обилия или нехватки осадков на определенной части луга травяной покров может быть более или менее скудным, чем у владельца другого участка.

Таким образом, оба владельца станут в совокупности беднее из-за неравномерного распределения кормовых трав на лугу, а в случаях, если один или несколько владельцев в засушливый год испытали нехватку кормовых трав, то и к потраве их участков, что сулит в долгосрочной перспективе порчу общего ресурса.

Альтернативное решение

«Институты редко являются чисто государственными или чисто частными, «рынком» или «государством». Многие успешные институты, имеющие отношение к общим ресурсам, представляют собой богатые смеси «вроде бы частных» и «вроде бы государственных» институтов, не поддающиеся классификациям, проводимым с использованием стерильных дихотомий. Успешными я называю институты, позволяющие индивидам достигать продуктивного выхода из ситуаций, в которых всегда имеют место эффекты «халявщика» и «сачка» (shirk). Конкурентный рынок — этот микрокосм частных институтов — сам по себе является коллективным благом. Если конкурентный рынок уже имеется, индивиды могут свободно входить туда и выходить оттуда, вне зависимости от того, несут они издержки по предоставлению рынка и его поддержанию в работоспособном состоянии или нет. Ни один рынок не смог бы существовать сколько-нибудь долго, если бы не существовало поддерживающих его коллективных институтов. В реальности коллективные и частные институты скорее перемешаны и взаимозависимы, чем пребывают в изолированных мирах».

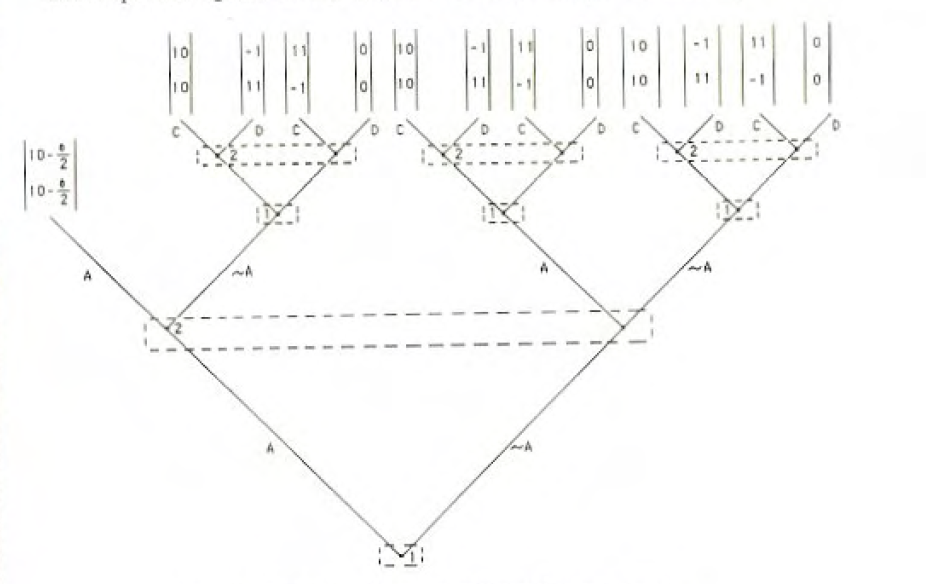

Что будет, если сами пользователи общим ресурсом договорятся между собой и сформируют обязательственный контракт, т. е. добровольно начнут следовать стратегии сотрудничества?

Игра по условию должна быть некооперативной, то есть принуждение к исполнению осуществляется при помощи внешнего лица. Для этого необходимо ввести еще один параметр к платежам - величина затрат на принуждение к выполнению (е) - и ввести еще одну дополнительную стратегию - обязательство вступить в переговоры до того, как владельцы выведут свои стада на пастбище.

В этой игре единственная точка равновесия состоит в том, что оба владельца стад поровну делят продуктивный потенциал луга и затраты на принуждение к соглашению (если затраты на принуждение для каждого владельца меньше 10).

"Кроме того, в игре 5 игроки всегда имеют возможность гарантировать, что самое худшее, что они могут сделать, это результат {потрава; потрава} из игры 1... Если один игрок предложит контракт, базируясь на неточной или неполной информации, другой игрок выразит свое несогласие. Они выработают свой собственный контракт и призовут того, кто осуществляет силовое принуждение к его исполнению... если они оба согласятся на это. Если инстанция решит брать за свои услуги слишком много..., то на такой контракт не согласится ни один игрок".

Таким образом, идея состоит в том, чтобы участники сформировали контракт и наняли арбитра, который в случае возникновения разногласий поможет рассудить стороны. В данном случае внешней стороной выступает частное лицо. Арбитр не нанимает наблюдателей, поскольку сами стороны будут наблюдать друг за другом, и они в этом заинтересованы. Такую форму принуждения не стоит путать с игрой 1 на основании лишь того факта, что отсутствует санкция закона, поскольку такая трактовка "опирается на фундаментальные предположения о природе государства, которая считается внешней властью, управляющей обществом".

Проблема предложения, ответственных обязательств и взаимного надзора

Критерии, которые позволяют одним присвивателям обеспечить предложение новых правил, заключаются в следующем:

- определен круг лиц, которым разрешено использовать общий ресурс (первый принцип проектирования);

- правила учитывают специфические свойства общего ресурса и сообщества лиц, которые эксплуатируют его (второй принцип проектирования);

- правила выработаны местными присваивателями хотя бы в какой-то мере (третий принцип проектирования);

- надзор за выполнением этих правил осуществляется индивидами, которых присваиватели назначили сами (четвертый принцип проектирования);

- за невыполнение обязательств следуют санкции, которые представляют собой шкалу откалиброванных наказаний (пятый принцип проектирования).

Преимущества данного подхода:

- Выгодно следовать правилам, которое поддерживает большинство равноправных индивидов, так как они обеспечивают их легитимность;

- Чистая выгода от следования долгосрочной стратегии для каждого отдельного присваивателя выше, чем от следования краткосрочной.

"Поскольку санкции являются откалиброванными..., индивид... знает также, что если возникнет некая острая ситуация, при которой следование правилам будет иметь разрушительные последствия, то допущенные в этом случае отклонения будут сопровождаться весьма незначительным штрафом или иным сравнимым по силе наказанием". Это позволит убедить нарушителя в том, что нарушения выявляются и не остаются без внимания.

Если же нарушения в действительности не будут выявляться, то увеличится число нарушений, что повлечет за собой ухудшение качества общего ресурса и совокупное ухудшение положения как законопослушных граждан, так и нарушителей. Существует огромный риск того, что в случае недостаточности принятых мер по обеспечению соблюдения правил, их бойкот может привести к еще большему бойкоту и, как следствие, к отсутствию контроля, что влечет за собой деградацию общего ресурса. Для того чтобы каждый отдельный человек следовал правилам, он должен обладать достаточной информацией по поводу того, как правилам следуют другие. Её можно получить путем осуществления надзорных функций.

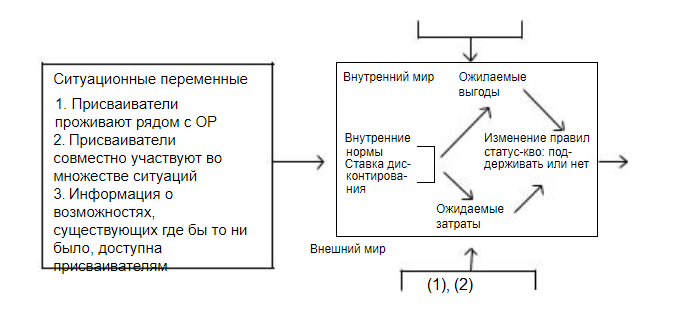

Что влияет на построение коллективных институтов на базе взаимного надзора:

- Общее число лиц, принимающих решения (чем меньше, тем лучше);

- Численность участников, минимально необходимая для получения коллективной выгоды;

- Применяемая ставка дисконирования (как долго будут пользоваться ресурсом; чем ниже, тем лучше);

- Наличие среди участников людей, обладающих лидерскими качествами или иными активами.

"Посмотрим еще раз на крупномасштабные ОР-системы... Нас интересует ответ на вопрос: как именно тем, кто добился успеха в решении проблем коллективного действия, удалось это сделать. Во всех случаях... были использованы встроенные организации. Более крупные организационные ячейки в этих системах были построены на базе заранее организованных более мелких организационных ячеек".

Другой фактор, который оказывает влияние на самоуправляемые сообщества - политический режим. В одном случае он способствует самоуправлению (когда идет навстречу интересам представителей этих сообществ), в другом - мешает.

Третий фактор - транзакционные издержки. Предполагается, что доступ к информации полный и бесплатный, однако в реальности за присваивателями осуществляется постоянный взаимный надзор, что порождает рост издержек, связанных с поддержанием общего ресурса.

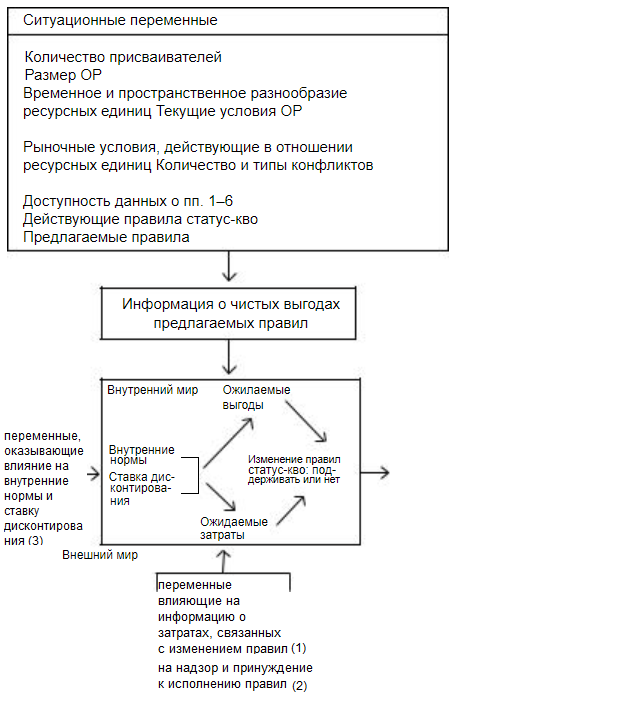

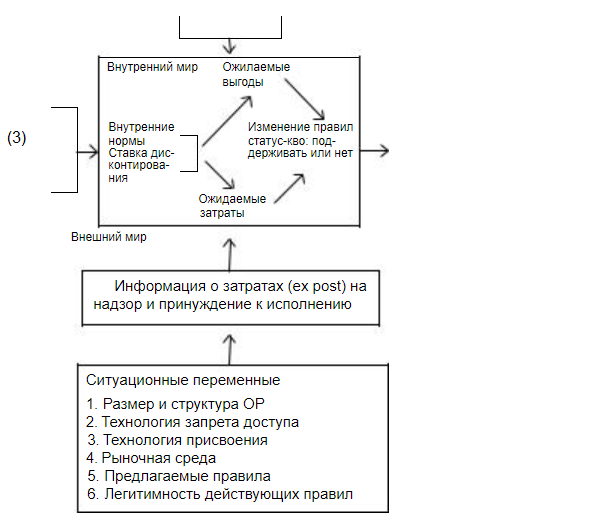

Общая схема исследования институционального выбора

Данная схема показывает, какие переменные воздействуют на выбор того, поддерживать ли продолжение правил статус-кво или изменять их и, во-вторых, на изменение одного правила статус-кво или большего их числа.

"Хотя иногда при выборе этого типа имеется больше двух выриантов, финальное решение состоит в необходимости выбрать одно из двух: либо альтернативный набор правил, либо правила статус-кво".

Существуют три условия, позволяющие установить значения для предсказания индивидуальных стратегий:

- Существуют итоговые показатели, точно измеряющие каждую итоговую переменную.

- Индивиды полно и точно преобразуют информацию о чистых выгодах и чистых затратах в ожидаемые выгоды и ожидаемые затраты.

- Поведение индивидов является, скорее, честным, чем стратегическим.

"Первое условие эквивалентно утверждению о том, что для идентификации чистых выгод, связанных с принятием новых правил, был проделан основательный и надежный анализ выгод, и все чистые затраты, связанные с преобразованием правил статус-кво в альтернативные правила, а также с надзором и принуждением к их исполнению и принуждением к их исполнению и с управлением общими ресурсами по этим правилам, известны... Второе условие эквивалентно утверждению о том, что индивиды внимательны ко всей информации, которой они располагают, и что они знают, как взвешивать эту информацию неким неискажающим ее способом. Если удовлетворяются первое и второе условие, то субъективные затраты и выгоды являются хорошими приближениями объективных затрат и выгод. Третье условие эквивалентно утверждению о том, что индивиды не прибегают к оппортунистическому поведению, надеясь таким образом получить выгоды, которые они не получат, если будут вести себя честно. Это условие предполагает, что какая бы формула ни использовалась для определения справедливой меры затрат, он добросовестно вносит свой вклад в коллективное благо, что он хочет инвестировать время и ресурсы в поиск решений общих проблем".

Ситуационные переменные, воздействующие на выгоды институционального выбора

Основные ситуационные переменные, влияющие на будущие средние значения потоков ресурсных единиц в случае принятия или непринятия новых правил, на изменение потока ресурсных единиц, на различия в качестве ресурса, на продолжительность генерации ресурсных единиц и интенсивность конфликтов, следующие:

- Количество присваивателей;

- Размеры ресурсной системы;

- Изменчивость потока ресурсных единиц во времени и пространстве;

- Текущее состояние ресурсной системы;

- Условия рынка;

- Количество и тип конфликтов, существовавших в прошлом;

- Наличие отчетных данных о текущих и существовавших в прошлом паттерна процесса присвоения;

- Данные конкретные правила статус-кво;

- Данные конкретные предлагаемые правила.