Трёхэтажные возмущения в "Эрмитаж-Урале"

@yellowhole

Пока я сидела, попивая сидр и смотря на гусей, мне мама рассказала, что сутки назад (о, боги) наконец-то открылся «Эрмитаж-Урал». Что ей дало понять, что именно в эту минуту меня заинтересует эта информация. Но! Черт побери, недолго думая на следующий же день я там появилась. Все-таки это моя страсть, как можно больше проглатывать искусства.

Так вот, начну издалека. Здание новоиспеченного "Эрмитаж-Урала" было построено в 1914 году по проекту архитектора Константина Бабыкина (здание старого екатеринбургского Пассажа и Театра оперы и балета также его рук дело). Вся эта модерновая красота была сделана для мебельного магазина купца Бардыгина (Бабыкина и Бардыгина не путать). После революции купца пнули ногой и здесь появилась типография "Гранит", которая печатала бо'льшую часть городского чтива, а потом уже в 1936 г. здесь обосновалась картинная галерея. Самое интересное же из истории этого здания в том, что через 2 дня после объявления войны сюда решили отправить все сокровища Государственного Эрмитажа на сохранение (это порядка 1,2 млн. произведений, на минуточку). И угадайте сколько Эрмитаж отсыпал картин Екатеринбургу за спасение такого количества искусства? Аж целых 27 штук, расщедрились. Это мое небольшое историческое возмущение перед выставкой.

Хотя вышеупомянутое событие и послужило причиной создания здесь центра "Эрмитаж-Урал", я все равно возмущаюсь, так как зачем было ждать больше полувека, чтобы это сделать? Аж в Омске быстрее материализовался филиал, чем на Урале, а в Омске то знают толк в долгостроях (сама знаю не понаслышке).

Вот как здание выглядит сейчас вместе с новой пристройкой из бетона, металла и стекла в лучших традициях Баухауса.

Войдя в музей не испытала особого грандиозного восторга, но все сделано хорошо – много белого цвета и света, пространства и простых линий, классика. Здание состоит из 3 этажей, на каждом найдется место для возмущения.

Итак, первый этаж. Выставка французской живописи и скульптуры 19 века «От импрессионизма к романтизму». Идея этого зала мне действительно зашла. Она заключается в том, что экспозиция будет меняться дважды в год, к тому же все произведения из собрания Эрмитажа. В эти пол года здесь можно увидеть Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Винсента Ван Гога, Гюстава Курбе, Пьер-Огюста Ренуара и др. Екб вам не провинция, всё оригиналы. Пока я там ходила, встретила пару, обсуждающую выставку (предположительно одного из руководителей музея и критика). Думаю они привлекли мое внимание, как пара гусей на берегу, упомянутые выше, которые слишком громко кричат. Не соглашусь с критиком, которая ругала темноту в зале и мелкий шрифт на этикетках. Во-первых, она делала это громко, что для меня является непрофессиональным, во-вторых, стоит чем-то жертвовать, тем более чтобы так чудесно высветить полотна из полутьмы. Только освещение делает этот зал, ну и импрессионисты. А этикетки – эти произведения нужно знать наизусть.

Овцы на пастбище

Франция, 1867 г.

Немного отклонюсь, на самом деле не этикетки должны приводить в возмущение, а зрители. Не раз наблюдала (даже в Третьяковке), что зрители ходят не от картины к картине, а от этикетки к этикетке, даже не поднимая глаза на работу. Поэтому этикетки стоит упразднить и вообще все тексты, пусть ищут названия через гугл-картинки, может хоть сколько-то начнут размышлять.

«Возлежащая женщина».

1865-1866.

Розы и жасмин в дельфтской вазе

Франция, Ок. 1880-1881 гг.

Справа он же. Набережная Малаке в солнечную погоду. 1903.

Пейзаж с домом и пахарем

Декабрь 1889

Яблоки, персики, груши и виноград

Около 1879-80

Второй этаж. По лестнице вверх располагается постоянная экспозиция музея - «Искусство античного мира» и «Западноевропейское искусство 15–20 века».

В своих текстах у меня нет задачи описывать сами произведения, считаю это бесполезным занятием, приходите смотреть оригиналы, ну или прилетайте.

Итак, не смотря на обширность выставки в залах 2 этажа, где находится больше 250 произведений от итальянских, фламандских, голландских, немецких, французских и английских мастеров, некоторые произведения даже впервые представлены после реставрации. Все это замечательно, и Иисус здесь, и Мария, но самый главный Большой зал был закрыт, который по объему равняется всем открытым залам. Если бы и в нем была экспозиция, я бы свои возмущения припрятала куда подальше. Из-за этого после выхода из музея есть ощущение недосказанности и впечатление маленького музея, когда это не так.

Страшный суд. Каспар де Крайер (1584-1669), Фламандская школа

Третий этаж. На этаж можно подняться только на лифте. Выходя из него направо небольшой уютный лекторий, налево выставка современного искусства «Точки опоры». Прямо вход в исследовательский проект, посвященный эвакуации объектов искусства Государственного Эрмитажа.

О «Точках опоры». Зрители, которые приходят в этот музей по большей части женщины или пары за 40-50 (по крайней мере, когда я там ходила, было примерно так). Точно не похоже, например, на аудиторию Ельцин-центра, где молодые и насмотренные снуют и здесь, и там. К чему я клоню? Аудитория музея пока не понимает просто современное искусство, а здесь оно еще и в необычном пространстве - среди открытых балок, поддерживающих свод крыши. Поэтому какой результат: зрители либо проходят мимо, либо заглядывают на пару секунд с таким лицом как будто зашли не туда куда хотели. Очень печально это выглядит. Стоило найти более понятное место для непонятного современного искусства.

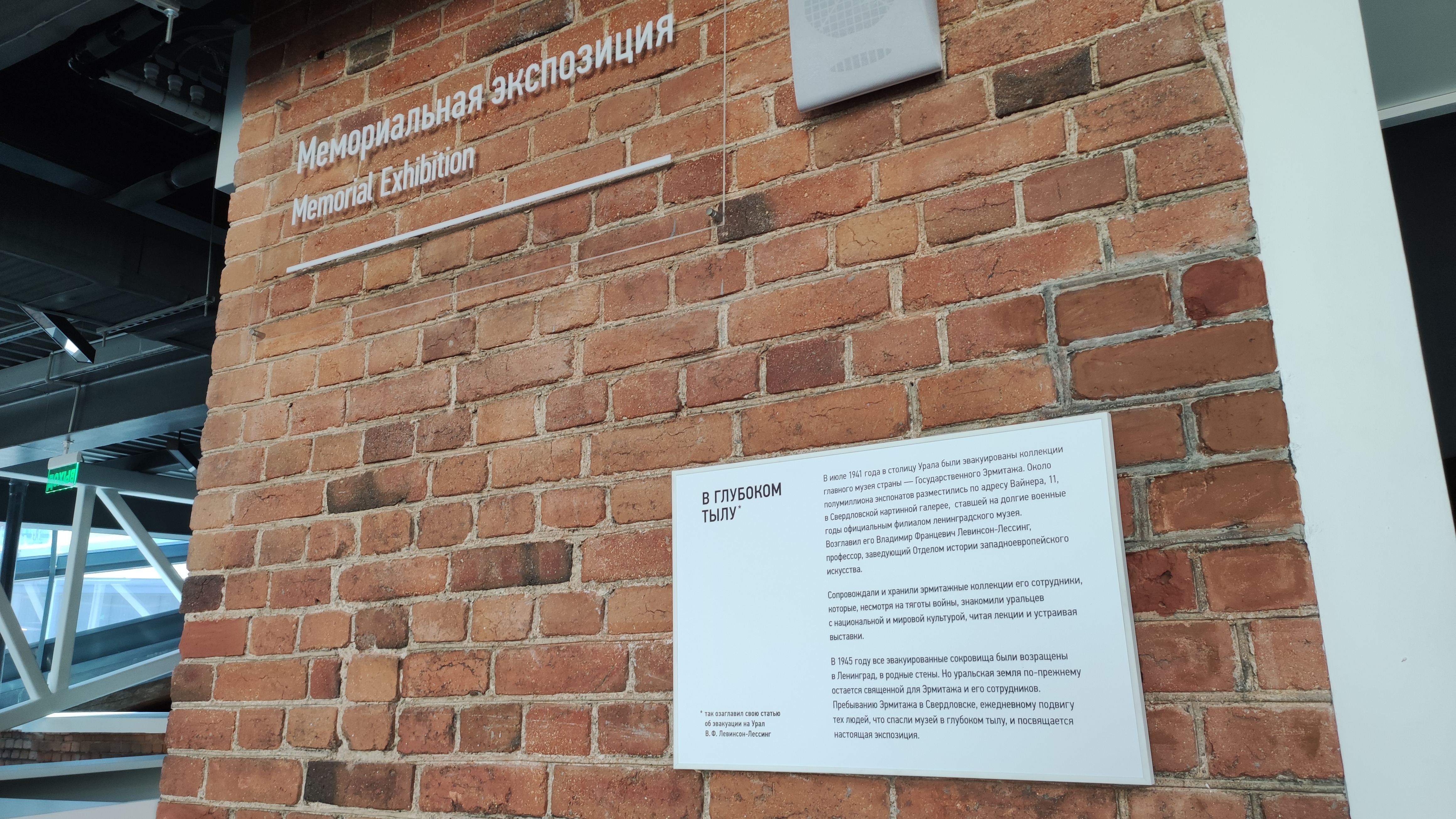

И напоследок захожу на мемориальную экспозицию «В глубоком тылу». Она поделена на 2 зала. В первом зале создан образ вагона, где и перевозились мировые шедевры в Свердловск. Ощущение тряски поезда создается с помощью видеоинсталляции смены пейзажей из открытого промышленного вагона и световой инсталляции за спиной: мелькающих лучей солнца сквозь деревянные двери. Повсюду коробки и свертки с теперь уже репродукциями произведений. Второй зал показывает, как выглядела рабочая атмосфера 32 эвакуированных сотрудников музея. И внешняя, и внутренняя наполненность выставки очень радует. Можно даже почитать письма и заметки работников в годы войны в сенсорной картотеке. За это спасибо.

Несмотря на трехэтажные возмущения, я горячо советую прийти в центр «Эрмитаж-Урал». Хотя бы для того, чтобы составить свое впечатление, ну или как минимум насладиться импрессионистами.

И чуть не забыла, если вы заметили литую винтовую лестницу на фотографиях, то она рабочая, и по ней можно подняться в тот самый мемориальный зал.

Следующая статья "Длинные коридоры".