Токсичная маскулинность как призвание и профессия

Андрей Герасимов

Монография Розлин Болог «Любовь или величие: Макс Вебер и маскулинное мышление» очень долго находилась в моем списке к прочтению, но я не мог найти ее ни в одной университетской или публичной библиотеке. Слава пиратам, с недавних пор ее новое издание доступно всем заинтересованным читателям!

Отчасти потому, что в книге очень много действительно остроумных высказываний про веберовскую социологию, а отчасти потому, что сформулированы они на не самом проницаемом фрейдомарксистском языке, я, видимо, обречен на прочитывание этой книги вновь. Однако хочется поделиться с вами первым впечатлением. Сразу скажу, что я не философ, поэтому не буду обсуждать те тезисы работы (в основном из последней части монографии), которые посвящены перестройке нормативных оснований современной политики с помощью феминистской теории. Да, в каком-то смысле ради них все и было задумано, но в первую очередь хочется сосредоточиться на том, что относится непосредственно к моей специальности.

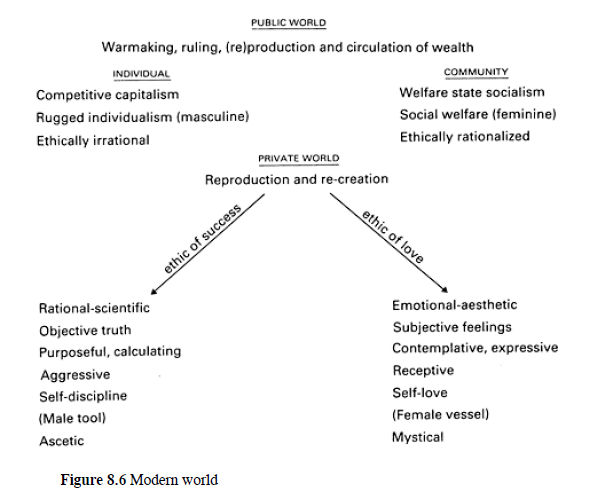

Работа посвящена исследованию вынесенной в заголовок нормативной дихотомии «величия» и «любви», вокруг которой у Вебера по мнению Болог имплицитно выстраивается понимание социального. Она доказывает, что эта дихотомия совсем не свободна от ценностей, как этого хотелось бы самому Веберу, а сформирована под влиянием патриархальных представлений. Все, что связано с «маскулинной» категорией величия, выносится Вебером на первый план его теории рационализации Модерна, а то, что так или иначе задействует «феминную» любовь, либо наделяется статусом устаревшего иррационализма, либо не концептуализируется вовсе.

Так на микроуровне немецкий классик относит проявления привязанности и заботы к аффективному типу действия. Заниматься изучением эмоций должны психология и естественные науки, потому что первые куда ближе к поведенческим автоматизмам и не содержат в себе смысла. Ориентация на чувства, по Веберу, не может быть значимым принципом для легитимных отношений и порядков. Зато неотъемлемым свойством последних является власть, господство и борьба, которые придают социальной жизни героики.

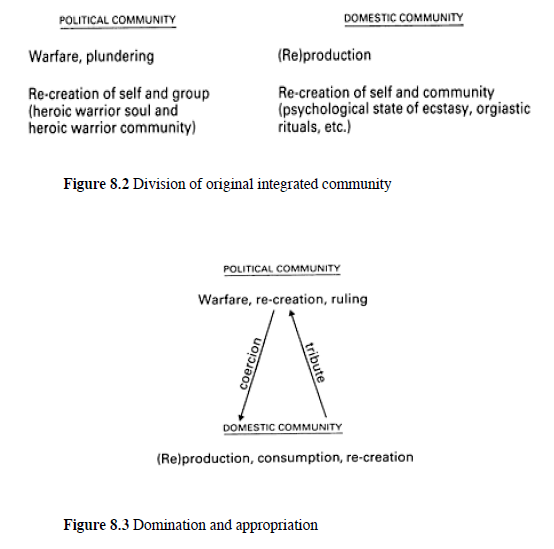

Отсюда на макроуровне наиболее важной сферой жизни общества оказывается политика, которая, как известно, у Вебера является борьбой за применение легитимного насилия на арене государства или другого политического союза. Видение политики как борьбы за навязывание другому своей воли, а не как освобождения из-под господства или достижения общественного консенсуса, подразумевает превознесение не только внутренней политики, но и военного дела. В конечном счете, подлинного величия можно достичь только через участие в государственных делах.

Религиозная сфера подчиняется верховенству политики, так как сама по себе сопротивляется рационализации и остается в тисках персоналистических отношений, которым нет места в Модерне. Если уж выбирать между религиями, то Вебер отдает предпочтение протестантизму, потому что тот делает индивида инструментом Бога, а не вмещающим сосудом. Да-да, даже великие бывают повинны в фаллических метафорах на уровне 5 класса школы.

Домохозяйству в построениях Вебера отводится роль своего рода «антиобщества» – пространства совершенной инаковости, регулируемого по чуждым немецкому социологу принципам любви. Любой по-настоящему рациональный индивид должен покинуть дом и не допустить, чтобы персонализированные отношения служили ориентиром в других сферах. Вебер считал, что наиболее важные стороны домохозяйства постепенно перехватываются государственной бюрократией и капиталистическими предприятиями. Домашний труд по готовке, уборке и воспитанию детей оценивается как аффективный или традиционный по смысловой ориентации, а, значит, находится априори ниже процессов рационализации, которые разворачиваются за его пределами.

Болог отдает дань основателю социологии за поддержку феминистского движения его времени, однако показывает, что она была основана на уважении исключительно тех женщин, которые нашли в себе мужество найти призвание за пределами домохозяйства. Например, его собственной жене Марианне – первой женщине-депутату в парламенте Бадена и председателю Лиги женских ассоциации Германии. Одновременно с этим традиционная роль «хранительницы очага» для Вебера находится за пределами и научного исследования, и политической борьбы.

Так что же социолог может ответить на такую феминистскую критику? Для начала, ничего отвечать не нужно, а нужно прислушаться, потому что многое из сказанного – правда. Социологическая система Вебера и правда излишне фиксирована на рационализированных и политизированных сторонах общества. В ее рамках очень тяжело поставить исследовательские вопросы о целом спектре социальных отношений, находящихся не на первом плане, но в решающей степени определяющих воспроизводство общества. Несомненно также, что для самого Вебера эта фиксация означала не только описательный, но и нормативный характер. Он сам как-то признавался, что немузыкален в вопросах религии. Необходимо признать, что к сексуальности, гендеру и всему прочему, что для него входило в эротическую сферу, он тоже оказался достаточно глух.

Вместе с этим, подобное прочтение веберовской социологии все равно излишне темное и брутальное. Иногда складывается ощущение, что читаешь книжку не про него, а про Карла Шмитта, Джордана Питерсона или Сергея Коретко. Для иллюстрации своих тезисов Болог в основном приводит отрывки из работ позднего «геополитического» периода, но предпочитает обходить ранние «культуральные» труды. А где, собственно, понимающая социология? Направляющая роль идей в истории? Статусные группы? Про это в книге почти ничего нет, хотя, к примеру, Рэндалл Коллинз считал, что эти идеи созвучны современной социологии гендера. В общем, кантианская асексуальность Вебера остается в тени его ницшеанской токсичной маскулинности. Картина получается яркая, но отнюдь не полная.

Но есть и хорошие новости. Болог косвенно признает, что никто не сделал больше для преодоления сексистских заблуждений социологов, чем сами социологи. Она ставит Веберу в пример Зиммеля, который как раз считал моду, флирт и другие «феминные» интеракции не периферией, а самым что ни на есть центром исследовательского интереса науки. Добавлю от себя, что тот же Дюркгейм прославлял коллективные эмоции и реципроктность как фундамент общества. Не говоря уже о классиках золотой социологической эпохи 1960-1980-х гг. Лень их всех перечислять. Правда, я не уверен, что движение к большей объективности – это то, что большая часть феминистской критики желает увидеть от социологии.

В целом, мне зашли многие выдвинутые тезисы, как раз лишенные пошлого ревизионистского пафоса, который зачастую сводит общественные науки к репрессивному дискурсу и предпочитает им якобы более прогрессивные антидисциплинарные studies. Я думаю, что в отличие от хейтеров Розлин Болог настроена довольно дружественно, демонстрирует эрудицию в знании первоисточников и в итоге помогает нам обратить внимание на слепоту некоторых исследовательских оптик. Как по мне, все это и характеризует настоящую критику и подлинную дискуссию.