Спускаясь и поднимаясь

Демьян

https://mrakopedia.net/wiki/Спускаясь_и_поднимаясь

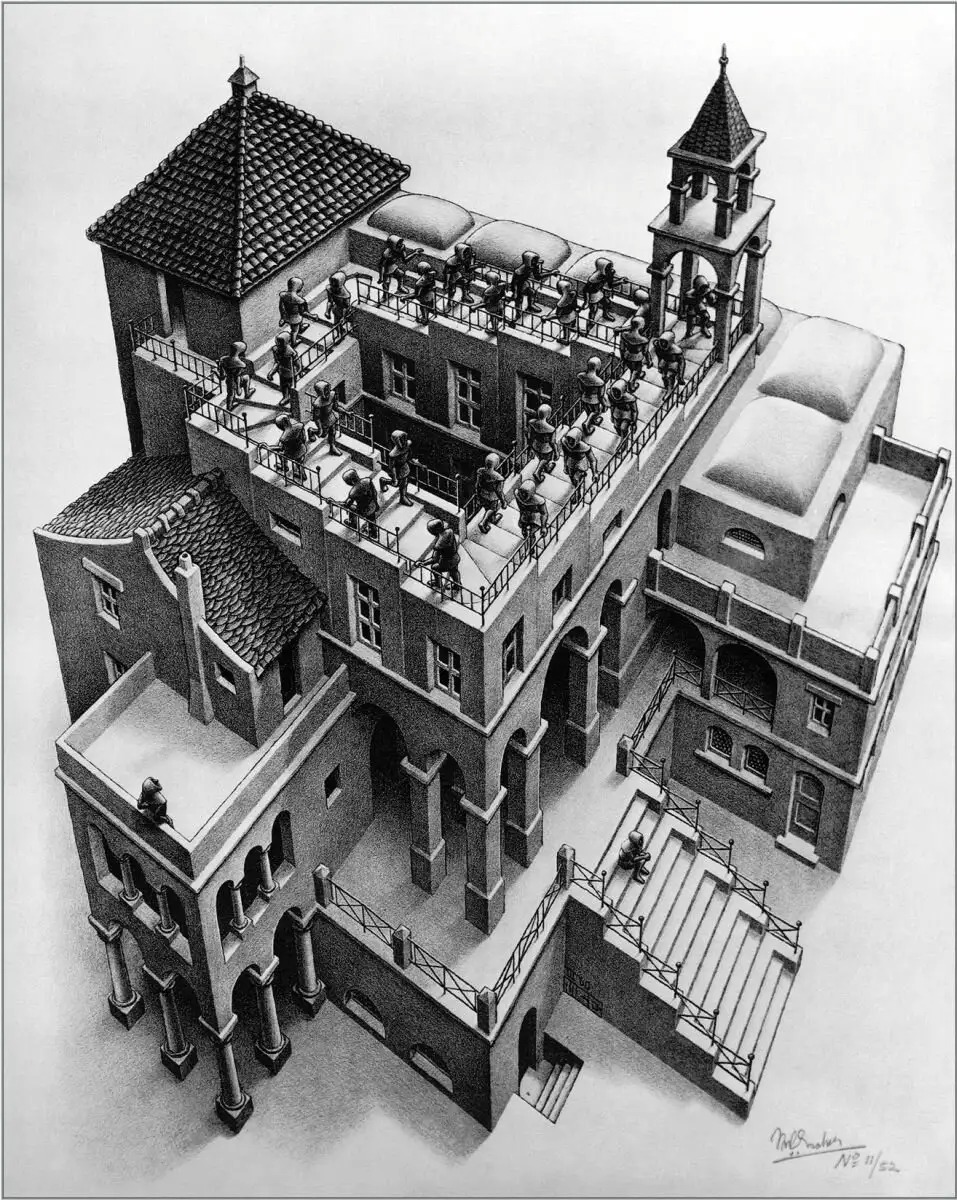

— Вот эта — моя любимая, — Тася пододвинула ко мне альбом репродукций, расталкивая им чайные чашки, — Она называется “Спускаясь и поднимаясь”. Думаю по ней курсовую писать.

Я с сомнением покачала головой.

— Петрович любит, чтоб по русским художникам. Я б не стала. Ты же знаешь, как он…

— Вася, — тихо перебила меня подруга, — Это все не важно. Это не просто курсач будет. Это будет исследование. Такого никто раньше не делал.

— В смысле?

— В прямом. В этой картине… — она немного задохнулась, как бывало всегда, когда ее обуревали эмоции, — В ней есть такое двойное дно, что всем этим вашим Смирновым и Власовым даже не снилось.

— Ты это... Смирнова-то не трогай, — сказала я, — Давай на личности не переходить, да?

Но Тася даже не улыбнулась. Она задумчиво смотрела на репродукцию в окошке своих аккуратно сложенных рук, словно забыв о моем присутствии. Будто что-то высчитывала. Впрочем, нет. Для этого она выглядела слишком отстраненной. Ее сосредоточенные и при этом немного пустые глаза внимательно изучали каждую фигурку, которая поднималась по невозможной лестнице на самом верху башни.

Здание будто бы висело посреди пустоты — неудивительно, ведь художник сосредоточился на невозможной геометрии. Окружающая обстановка его не интересовала. Из-за этого белого листа и резкости теней мне пришло в голову, что на рисунке должен быть зимний полдень. Или полночь? Отсутствие цвета здорово мешало определиться. Перспектива, взятая сверху, заставляла думать, что я смотрю на ненастоящий домик, склеенный из белого картона. Если бы не эти фигурки…

Они шествовали по лестнице, кружась странным, обреченным образом на открытой площадке. Ходоки были одеты в какие-то средневековые капюшоны, которые закрывали им лица. Сразу возникала ассоциация не то со стражниками, не то с палачами. Все они были очень похожи друг на друга — одеждой, походкой, манерой держать голову и устало сутулиться.

На картине присутствовало еще двое людей, но их я заметила далеко не сразу. Эти занимались кое-чем другим.

Первого я обнаружила на открытом балкончике. Он нашел отличную обзорную точку, и теперь, вальяжно облокотившись на перила, изучал товарищей. Наверное, он пытался понять, для чего они все это делают. А может, просто надеялся, что они перестанут.

Второй человек, кажется, устал ждать. Ему удалось спуститься вниз и найти себе место на парадной лестнице. А может, он и не поднимался вовсе? Человек сидел спиной к главному входу, из которого робко таращилась ему в затылок карандашная темнота. Его руки были сложены на коленях. Я спросила себя, почему же он не уходит. Наверное, потому что уходить было некуда: он смотрел на край пустого листа.

Эта фигура вызывала неприятный диссонанс. Эшер нарисовал свою картину, потому что был увлечен невозможностями, и сосредоточился на чистой геометрии. Он убрал цвет и окружающий мир, чтобы зрители не отвлекались, и нарисовал одинаковых болванчиков, чтобы мы тоже могли насладиться его рукотворным парадоксом. Но этот человек, обреченно сидящий на лестнице… Я не могла понять, зачем художник его добавил. Одна-единственная фигурка меняла весь смысл. Она делала картину какой-то жестокой.

— Почему вот этот вот сидит и не ходит с остальными? — спросила я Тасю.

Та меня будто не услышала. Я заметила, что она приоткрыла рот, глядя на башенку, и почувствовала легкое раздражение.

— Вот этот, — попробовала я снова и ткнула пальцем прямо в беднягу на лестнице.

От этого вторжения физической реальности в ее поле зрения Тася очнулась. Взяла мой палец, корректно отодвинула его с изображения и зачем-то протерла страничку рукавом свитера. Потом посмотрела на меня своими кошачьими глазами.

— Потому что он пришел отдельно от того, кто на лестнице.

— От кого из них?

Тася неопределенно зажмурилась.

— Он там всего один.

Вы должны меня понять. Я тогда не удивилась, потому что Тася всегда была немножко странной. Она верила в ангелов, но никогда не ходила в церковь. У нее была одержимость белым цветом и цифрой восемь. Она всерьез считала, что запах ладана прогоняет тех, кто притворяется людьми. Таким уж она была человеком.

Но, черт возьми, видели бы вы других студентов! Мою лучшую подругу тех лет, синеволосую Дашу, которая делала расклады на Таро и зачем-то собирала куриные кости. Моего одногруппника Волгу, который считал себя вторым воплощением Фриды Кало и царапал руки скрепками. Это правда, что все художники странные. Наш учебный корпус был настоящим балаганом, и порой было трудно понять, кто действительно безумен, а кто просто притворяется. Безумствовать и притворяться было для нас хорошим тоном. Мы соответствовали своим образам трагических художников. И все это как-то… снижало градус критики, понимаете? Все это было очень глупо.

Той зимой Тася влюбилась в Морица Эшера, вернее, в его поздние работы. Сидя на общей кухне, она подолгу рассматривала цикл “невозможных” литографий — все эти имп-артовские кошмары бесконечных лестниц, ломаных многогранников и отсутствующих перспектив.

Помню это так, будто видела только вчера: общажные соседки толкутся вокруг плиты, жаря пельмени, кухню заполняет вонь масла и сигарет, Ленка в канареечных клёшах выпрямляет волосы у единственной рабочей розетки, дредастая Женя играет на укулеле, а Тася тихо сидит посреди этого бедлама, склонив голову над книгой. Умирающий зимний свет крадет очертания ее любимых лестниц, но она ничего не замечает, пока кто-то из нас, наконец, не включает свет…

В начале ноября она стала реже появляться на парах. Но и в комнате она не отсиживалась. Поначалу я заходила к ней в перерывах — от общаги до учебного корпуса было рукой подать. Я надеялась, что она просто хандрит в постели, но ее кровать всегда была аккуратно заправлена. Облупившуюся белую стенку над изголовьем покрывала мозаика плакатов с муми-троллями, учебных рисунков и распечатанных на полосящем принтере иконок.

Я не помню, в какой момент их начали вытеснять Эшеровские картины. По-моему, к началу декабря она сняла все свои иконы и большую часть плакатов. Остались лестницы. На прикроватном столике копились грязные чашки, и в них я находила простые карандаши и светлые Тасины волосы.

В один из дней, сидя рядом с подругой на паре по истории, я заметила, что она носит один и тот же оранжевый свитер. От него немного пахло. И тогда я вспомнила, что под Тасиной кроватью видела вещи. Она, кажется, ленилась стирать: просто носила одежду, пока та не становилась совсем грязной, а потом закидывала ее под кровать и доставала из шкафа новую.

Однажды я наткнулась на нее в курилке за учебным корпусом. Она стояла в утоптанном сугробе, обняв себя руками — одна-одинешенька, без куртки и без сигарет. Сначала я не поняла, что она делает. Тася покачивалась на месте, задрав голову к небу, и что-то бормотала. Я подошла и осторожно позвала ее по имени. Она вздрогнула и быстро посмотрела на меня своими покрасневшими от холода глазами.

— Тасенька, где твоя куртка? — тихо спросила я. Она не ответила и опять подняла лицо вверх. Стыдно сказать, но я только тогда начала догадываться, что с ней не все в порядке.

— Кольцевидная интрига, — спокойно заявила она мне, — Как Эшер и говорил. Взгляни.

Я запрокинула голову к небу и увидела, на что она смотрит.

Над корпусом кружила стая птиц.

Орнитологи называют это мурмурацией — такое пушистое, кошачье слово. Это когда птицы выстраиваются в какие-нибудь геометрические фигуры во время полета. Та стая по какой-то причине создала неровное кольцо, перевитое с одного края. Не знаю, как вам объяснить… Вы когда-нибудь видели ленту Мёбиуса? Вот так они и выглядели.

Очень высоко, кажется, в сотне метров над нами, маленькие птицы упрямо кружились в черном хороводе.

Мы с Тасей долго стояли на морозе, задрав головы, и я постепенно пропитывалась ее безумным откровением Эшера. Ее одиночеством.

Смотреть на то, как она сходит с ума, было увлекательно. Это звучит жестоко, но только так я могу объяснить свое полное бездействие в ту зиму. Не знаю, что еще я могла бы сделать. Мы с Тасей никогда не были близки. Так что я просто наблюдала за ней — в плохо протопленных аудиториях, где пахло бумагой и мокрой шерстью, в коридорах, в курилке с пестрыми от бычков сугробами — и не могла остановиться. С каждой новой встречей она будто плотнее укутывалась в невидимую шаль, прячась от реального мира и уходя в свои мысли все дальше.

В конце концов Тася перестала посещать занятия. Тогда я решила проследить за ней.

Наши комнаты были в разных концах коридора. Как-то утром я словно невзначай заглянула к ней, чтобы одолжить книгу по философии — на самом деле, чтобы убедиться, что Тася еще не ушла. Забрав учебник, я сказала, что пойду к первой паре, и позвала подругу присоединиться. Получив ожидаемый отказ, я вернулась в свою комнату и заняла выжидательную позицию у двери. К счастью, в тот месяц моя единственная соседка отсутствовала, так что мне никто не мог помешать.

Ждать пришлось недолго. Вскоре я увидела подругу, которая, натягивая на голову капюшон своей черной куртки, направлялась к лифту. Она была без сумки и явно не собиралась идти на учебу. Дождавшись, когда двери закроются, я бросилась к лестнице и побежала вниз.

Преследовать кого-то оказалось сложнее, чем показывают в кино, и я потеряла свою цель еще на трамвайной остановке. Когда я подбежала к закрывающему двери тридцать второму номеру, Тася уже сидела на отвоеванном месте у окошка, задумчиво глядя в утренние сумерки через замызганное окно. Трамвай дзынькнул, шатко сорвался с места и направился к мосту по своему обычному пути. Я с досадой вытащила сигарету и решила возвращаться в общагу.

Но стоило мне только прикурить, подъехал еще один трамвай — как ни странно, тоже тридцать второй. Это меня немного смутило: они никогда не ходят подряд. С другой стороны, на табло могла вкрасться ошибка. Я засуетилась, проталкиваясь через плотную толпу, чтобы рассмотреть номер у двери. Этот трамвай тоже давно не мыли, и сквозь грязное стекло цифры “3” и “2” почти не читались… Но все-таки они были там. Решение продолжить погоню было принято. Я кинулась к дверям, чтобы успеть вскочить в трамвай, но тут к окну прямо передо мной села Тася.

Тот день я провела на общей кухне, заваривая и выливая в раковину быстро стынущий чай. Не помню, было ли мне страшно. Просто я несколько часов просидела в ступоре. Девочки начали возвращаться с пар, здоровались со мной и начинали что-то рассказывать, но, встречая молчание, отходили. В конце концов ко мне подошла Злата и протянула почищенный мандарин. “Что-то случилось? Василь?” Я посмотрела на нее, улыбчивую, пахнущую морозом, и вдруг ни с того ни с сего заплакала. Соседки принялись меня утешать. А на столе, в окружении грязных чашек и мандариновых корок, лежала книга с репродукциями Эшера. Будто смеясь над всеми нами. Глупыми людьми.

На следующий день я снова решила взяться за слежку. Мне было очень страшно, но я уже не могла остановиться. Всю ночь я смотрела кошмары с бесконечными лестницами, по которым бегает Тася, то приближаясь, то отдаляясь. На площадке, где я ждала, закинув локти на перила, дул ледяной ветер. Нас обеих заносил снегом жестокий зимний полдень. А она бегала. То приближаясь, то отдаляясь. Спускаясь и поднимаясь по плоским контрастным ступеням. Где-то внизу, за краем белого листа, звенел и грохотал тридцать второй трамвай, и там она тоже была, сидела у окошка, выглядывая в еще не нарисованный город — каким-то непостижимым образом она существовала везде, но при этом ее нигде не было.

Я проснулась в ледяном поту. Часы на телефоне показывали четверть восьмого. Я быстро оделась, приоткрыла дверь и уселась прямо на пол. Ждать Тасю.

В то утро она снова поехала вниз на лифте, пошла к остановке и заняла место в трамвае у окна. На этот раз мне удалось запрыгнуть следом за ней.

Трамвай уносил нас к окраине. После “Дворца пионеров” люди перестали заходить. Салон начал пустеть, и я заволновалась, что Тася меня увидит. На остановке с неоднозначным названием “Детский комбинат” я встала, чтобы выпустить соседа по сиденью, и осторожно прошла в хвост, где заняла место рядом с неприятного вида старухами в драповых пальто. Отсюда мне хорошо было видно Тасю, которая сидела, безучастно уставившись в немытое окошко. Капюшон она сняла, и ее русые волосы, которые за последние месяцы будто бы стали еще более бесцветными, рассыпались по черной куртке.

Она вышла на конечной. Я выпрыгнула следом и зашла за остановку с табличкой “Туберкулезная больница”. Подруга, не замечая меня, решительно двинулась к переходу.

Людей вокруг было немного, и следить стало сложно. Помню, пару раз она почти увидела меня, но то ли не узнала, то ли просто не заметила, поглощенная своими поисками.

Поначалу ее поведение не показалось мне странным: Тася выглядела как человек, который запамятовал, где находится нужный дом, и теперь нетерпеливо ходит вдоль одинаковых корпусов. Здания вокруг, действительно, были почти неотличимы друг от друга. Подруга довольно быстро миновала этот неуютный квартал, не сделав попытки подойти к какому-нибудь подъезду, чтобы рассмотреть номер. Мы вышли из новостроек (я, прячась за машинами, и она, шагая прямо по проезжей части) и направились в сторону бараков. Тут она пошла медленнее, иногда сверяясь с телефоном и сворачивая на какие-то улицы. Мне в голову закралась неприятная мысль, что она идет не к кому-нибудь в гости, а за наркотиками.

Но она не искала закладки — это я поняла, увидев, что она разглядывает только фасады и не покидает зону застройки. Ей нужен был дом. И его поиски велись очень… необычным способом. Я догадалась, что в телефоне у нее открыта карта, но пользовалась она ей как-то странно. До меня не сразу дошло, что она делает.

Тася прочесывала улицы.

Она старательно заходила на каждую, доходила до конца, где, как правило, были гаражи, хилый лесок или пара частников, и возвращалась. Если улица на карте была короткой, я останавливалась и пряталась за поворотом, чтобы Тася меня не увидела. Она проходилась по правой стороне, задрав голову и пытливо рассматривая фасады — прямо как ребенок смотрит снизу вверх на новых людей, чтобы запомнить их получше. Затем она проделывала ту же операцию с левой стороной. Иногда Тася подходила к какому-нибудь дому, не глядя на табличку, и замирала около него, прыгая взглядом по окнам. Но он ее каждый раз чем-то не устраивал, и она, отрицательно мотнув головой, устремлялась дальше.

Мы гуляли уже больше двух часов, и я начала замерзать. Тася же казалась неутомимой. Иногда она резко останавливалась посреди улицы, привлеченная каким-нибудь домом, и пыталась войти внутрь. Пару раз ей это удавалось, и тогда я, немного выждав, заходила следом.

В домах Тася делала то же самое, что и на улице. Она быстро пробегалась до самого верха, а потом спускалась вниз. Ее дробный топот, отраженный грязными подъездными стенами, звучал очень знакомо — прямо как у меня во сне. Она поднималась и спускалась по чужим лестницам, как маленькая девочка, которая носится вверх и вниз из одного ей известного каприза.

Когда на улице начало темнеть, она направилась в сторону ближайшей остановки, села в трамвай и поехала домой.

Она стала делать так почти каждый день. Первое время я ездила с ней, но потом перестала. Тася планомерно осматривала город, словно расческой проходясь по нему вдоль и поперек. Она уезжала на окраину, выходила на остановке и шла, разглядывая дома, к центру, пока не становилось совсем темно. Так она проводила время.

Потом из деканата позвонили ее родителям. Тасе ведь было всего семнадцать лет. Думаю, причина была не столько в прогулах, сколько в ее отрешенном лице, которое пугало преподавателей, когда она все же являлась на пары.

Однажды утром (то была суббота) я встала пораньше и вышла на кухню, чтобы позавтракать. Меня посетила мысль испечь пирог с замороженной вишней. В тот день за окном сыпал, не переставая, мелкий и твердый снег. Я решила, что сейчас самое время для сладкой выпечки. Ее запах выползет из кухни, проплывет по коридору, заглядывая в комнаты к девчонкам, и, может быть, разбудит Тасю. Тогда она никуда сегодня не поедет, просто сядет со мной за стол и съест кусочек пирога.

Но, когда я вошла, она уже была на кухне — сидела со своей неизменной книжкой и смотрела на снег. Мой преувеличенно радостный возглас заставил ее подскочить на месте.

Ее лицо было заплакано.

— Мать отправляет к врачу, — сипло произнесла она, опередив мой вопрос, — Ей звонила эта дрянь из учебки…

— Тася, душа моя, — я растерянно села на стул перед ней и заглянула в ее красные от слез глаза, — К какому врачу?

Она пихнула в мою сторону буклет, который я издали приняла за Тасин любимый “альманах лестниц”. Я бросила взгляд на обложку.

Это была яркая ламинированная книжечка, рекламирующая какой-то платный центр реабилитации. Я нехотя пролистала буклет, цепляя взглядом заголовки: “Квалифицированная помощь”, “Наши передовые технологии”, “Гештальт-подход”. Вдруг стало очень тяжело, душно и стыдно.

— Мать говорит, что там работает ее бывший коллега. Психиатром… — Тася всхлипнула, — Они считают, что я поехавшая. Я не хочу… Не хочу к психиатру!

Я неловко обняла ее, а она продолжала плакать. От нее пахло грязными волосами и валерьянкой. Пахло бедой.

Мы договорились, что я поеду с ней. По-моему, я сама это предложила. Тогда казалось, что я просто хочу ей помочь. Это было естественным. Правильным. Но сейчас я считаю, что мне просто хотелось снять с себя вину за то холодное любопытство, с которым я рассматривала ее. Мы все хотим быть хорошими. Мы не желаем думать о себе, как о безразличных наблюдателях.

Клиника располагалась на окраине города, в красивом новом районе, который претенциозно называли “маленькой Англией”. Всего год назад здесь было одно чистое поле: черные котлованы, разрытые под застройку, и стаи бродячих собак. Теперь мы стояли на чистенькой, будто искусственной улочке, и осматривали невысокие корпуса — прямо как во время наших поездок, но теперь уже никто ни от кого не прятался.

Район выглядел каким-то ненастоящим, и я сразу попыталась понять, почему так происходит. Вероятно, виной всему была совокупность факторов: жильцов тут пока еще было мало, а все их немногочисленные автомобили наверняка скрывались в подземном паркинге. Деревьев тут, понятное дело, не было, если не считать те жалкие кривые метелки, которые в жилищных комплексах называют “озеленением”. Да и на часах, как сейчас помню, был полдень — белый от выпавшего вчера снега, льющийся прямо с белых небес полдень, который делал все тени плоскими и картонными. Вокруг нас стояла невероятная тишина.

Тася накинула на голову капюшон и пошла вперед, поскрипывая снегом. Я последовала за ней. Мы хранили молчание. Не знаю, почему я с ней не заговорила. Наверное, мы обе чувствовали себя подавленными.

И от того радостный возглас, который она издала, когда мы завернули за угол и увидели клинику, прозвучал очень странно. Я не поняла, почему она вдруг обрадовалась, и спросила у нее напрямую. Тася обернулась, задорно блеснув глазами.

— Думаю, это прямо то, что нужно, — заявила она, — Мама молодец.

— Тут очень тихо, — согласилась я, — По-своему даже красиво. Деревьев бы еще вокруг…

— Нет, — покачала головой Тася, — Деревьев никаких не надо. Так идеально. И столько снега…

Она взяла меня под руку и поспешила к высокому крыльцу, которое поднималось от самого тротуара к арочной колоннаде. За колоннами виднелась высокая дубовая дверь с какой-то бронзовой табличкой.

Само здание вызвало у меня кривую усмешку. В виде архитектурного чертежа оно могло бы показаться интересным и даже изящным. Но здесь, на окраине нашего печального серого городка, оно смотрелось неуместно, словно чье-то завышенное ожидание. Мы шли, разглядывая бесконечные арки, колонны и черепичные скаты, и мне вдруг пришло в голову, что этот дом попросту не должен находиться здесь. А когда мы добрались, наконец, до первой лестницы, эта мысль успела превратиться в убежденность. Меня охватил неожиданный страх.

— Ну, все, — сказала Тася и повернулась ко мне, — Я пойду.

— Пойдем вместе, — я сама взяла ее за руку, — Провожу тебя хоть…

— Нет, — она вырвалась, — Ну не надо, Василиса. Я хочу сама.

Я пожала плечами.

— Хоть подожду тебя? Пройдусь пока до кофейни, куплю нам чего-нибудь. А?

— Подожди, — она бесцветно улыбнулась мне, — Если хочешь.

Я стояла внизу, на тротуаре, и смотрела, как она уходит по лестнице. Вот светлые локоны мелькнули под серыми сводами арки и ушли в тень. Вот тяжело поддалась ее руке входная дверь. Ее шаги зазвучали по лестнице…

Через час я вернулась, неся в рюкзаке две булочки с шоколадом и флягу с горячим чаем. Сидеть в кафе у окошка мне не понравилось — люди слишком быстро расхаживали по улице, и я постоянно пыталась высмотреть в этой толпе русые волосы, выбившиеся из капюшона. Так что все оставшееся время я бесцельно шаталась по новому району, кутаясь в шарф и куря сигареты одну за другой.

Когда я подошла к клинике, на крыльце никого не было. Свет в окнах почему-то не горел. Но ведь он был, когда мы только приехали! Точно был! Я принялась рассматривать здание, видимо, оттягивая момент, когда нужно будет подняться по ступеням и нажать на кнопку звонка.

При внимательном рассмотрении больница оказалась еще более необычной. Я попыталась увидеть хотя бы некое подобие симметрии между левым и правым крыльями, но у меня ничего не получилось. Справа корпус выдавался вперед, подходя почти к самой лестнице, однако слева площадка огромного крыльца вдруг обрывалась, и дальние комнаты второго этажа стояли на тонких дорических колоннах. Более того, терраса, идущая вдоль этих комнат, не давала увидеть окна, из-за чего казалось, что за полукруглыми проемами вообще ничего нет.

Прикусив губу, я решительно двинулась вверх по лестнице. Заметила ли я тогда, что на снегу была всего одна цепочка следов? Или я увидела это уже намного позднее? Поколебавшись не дольше секунды, я нырнула в тень неприятных колонн, ссутулившись, будто от страха, и подошла к двери.

На дверном косяке не было никакого домофона. По привычке я поискала кнопку слева и справа, потом зачем-то сняла перчатку и провела рукой по гладкой серой стене. Удивительно, но дверь в больницу, похоже, предполагалось открывать просто так. Я нажала на латунную дверную ручку и подергала дверь. Потом толкнула. Толкнула еще раз. И, вдруг испугавшись, начала бить ногой по запертой двери, безнадежно пытаясь прорваться внутрь…

Ранние сумерки опускались на пустой район, укутывали его серым шерстяным одеялом. Я сидела на ступенях, сложив руки, и слушала тихие звуки за моей спиной.

Она спускалась ко мне где-то там, внутри своей серой темницы, и ее шаги неумолимо приближались. Вот сейчас я услышу гавкающий звук тяжелой двери, сейчас она вырвется из этого мертвого дома, раскидав по плечам свои совершенно белые волосы. Шагнет на запорошенное снегом крыльцо и окликнет меня по имени.

Она спускается, но я все сижу, сгорбившись от холода. И уже без всякой надежды пытаюсь поймать момент, когда…

Когда она снова начнет подниматься.