Снегирёв А.Н. «Богатырь Добрыня Никитич и Тугарин Змей». Часть I

Неофициальная ИсторияВсем известно, что с Тугарином Змеем сражался Алеша Попович. Однако, выдающийся этнограф XVIII века М. Д. Чулков сохранил для нас совершенно другой вариант былины с полной предысторией персонажей на несколько поколений назад (!) и с привязкой к точным географическим точкам. Отголоски этой легенды, как оказывается, сохранились даже в гербах городов.

«Не в твою пору Богатыри сильные погибали здесь… клевали их тела черны вороны, таскали кости их серы волки. Хоть убьешь ты здесь Богатыря Рускаго: ино есть вместо его тысяча, а за тысячей и сметы нет.»

Недавно мы подробно писали о десятитомном труде Михаила Чулкова «Русские сказки содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывание в памяти народной приключения» — примечателен он тем, что это древнейшее сохранившееся до наших дней письменное издание русских сказок и былин, увидевшее свет почти на столетие раньше сказочного сборника А. Н. Афанасьева, а точнее — в 1778 году. А, например, тексты былин собранные «первым» известным фольклористом Киршей Даниловым в 1750-х годах были изданы лишь после его смерти в 1804 г. под редакцией А. Ф. Якубовича по рукописи Ф. П. Ключарева (являвшегося уже третьим ее владельцем), при этом обнародованы были всего 26 былин из 71! Следующий же известный собиратель былин — Петр Васильевич Киреевский собирал свои тексты уже в 1830–1850х гг.

Однако, тексты Михаила Дмитриевича Чулкова интересны не только своей большей древностью, но и тем, что, как это ни удивительно, передают нам на порядок более полные сказания, например, о многих богатырях — с объяснением их дружеских и родственных взаимосвязей, мотивов поступков, а также с точнейшими географическими привязками событий к местности, которые вполне можно проверить по другим известным легендам того или иного региона.

Сведения, содержащиеся в «Сказках», настолько переворачивают представление о нашей истории, что оказалось «удобнее» объявить их художественным вымыслом автора, а не плодом народного устного творчества, хотя в предисловии к своему труду Михаил Дмитриевич совершенно четко написал, что это не придуманные, а именно собранные сказания, а цель его издания — сохранить это наследие для потомков:

«…издаю сии сказки Русския, с намерением сохранить сего рода наши древности, и поощрить людей имеющих время, собрать все оных множество, чтобы составить Библиотеку Русских Романов».

Рассмотрим подробнее самые первые легенды из первого тома собрания — посвящены они Добрыне Никитичу и… Тугарину Змеевичу, по факту же это одна легенда разнесенная на две главы. («Повесть о Тугарине Змеевиче», «Повесть Добрыни Никитича»). Любитель русской старины знакомый с текстами наших былин, конечно, захочет возразить — но с Тугарином ведь сражался Алеша Попович и это одна из ключевых былин посвященных данному богатырю! Что ж — Дмитрий Чулков, очевидно, записал совершенно другую версию и, как уже упоминалось, этот вариант былины был зафиксирован им гораздо раньше, чем начали издаваться тексты русских былин, которые сегодня считаются классическими.

Какие же еще отличия имеются у «классических» былин и текстов Михаила Чулкова? Все «классические» тексты былин о Тугарине от разных собирателей (по общим названием «Алеша Попович и Тугарин Змеевич») полностью совпадают по смыслу, форме и логике повествования, различаясь лишь отдельными словами и в общем-то не столь значительными деталями с описанием поединков. По сути вся былина об Алеше Поповиче и Тугарине Змее — это некий древний «боевик», живописующий нам саму схватку в поле и затем вторую схватку на пиру у князя Владимира.

Кто такой Тугарин Змеевич или Тугарин Змей? Почему вообще у него такое имя? Откуда он взялся? Откуда взялся Алеша Попович? Зачем они вообще сражаются? Все это из текста «классической» былины совершенно не ясно. По «классическому» сюжету Алеша Попович просто ехал в неизвестном направлении со своим другом Екимом — увидел в поле шатер Тугарина, там произошла ничем не оправданная схватка, некая история с переодеванием персонажей и далее повествование продолжается на пиру у князя: где Тугарина почему-то кормят и поят как почетного гостя, а Алеша Попович досадует на его дурные манеры и снова идёт с ним сражается.

А вот у Чулкова мы видим полную предысторию персонажей на несколько поколений назад (!), причем с объяснением всех имен, мотивов и с указанием мест, где то или иное событие происходило. Итак, сосредоточимся теперь исключительно на этом тексте и на многочисленных сюрпризах, которые он нам преподносит.

Добрыня Никитич и Тугарин Змеевич — другая версия легенды по изданию 1778 года

Сам поединок Добрыни Никитича и Тугарина Змеевича — то есть кульминация былины — занимает совсем мало места в самом конце повествования — причем, когда Добрыня готовится выйти на бой, весь Киев уже чуть ли не празднует победу заранее, по крайней мере провожают Богатыря с бубнами, а предваряет его выход стотысячное войско в позолоченных доспехах:

«…все валы, бойницы, башни, кровли здания покрылись народом. Сам великий Князь с пресветлейшей супругою своей и Вельможами, окруженный телохранителями, возшел на возвышенное место на вратах великих и ожидал выезда Богатыря, чтоб из своих освященных рук, окропить его чудотворными водами божественного Буга.

Наконец звук бубнов и гром рогов ратных возвещает исход Витязя на подвиг. Сто тысяч всадников, оболченных в доспехи позлащенныя с воздвигнутыми копиями начинают предшествие. Они выезжают из врат и становятся в полукружие близ стен Киева. Богатырь появляется напоследи…»

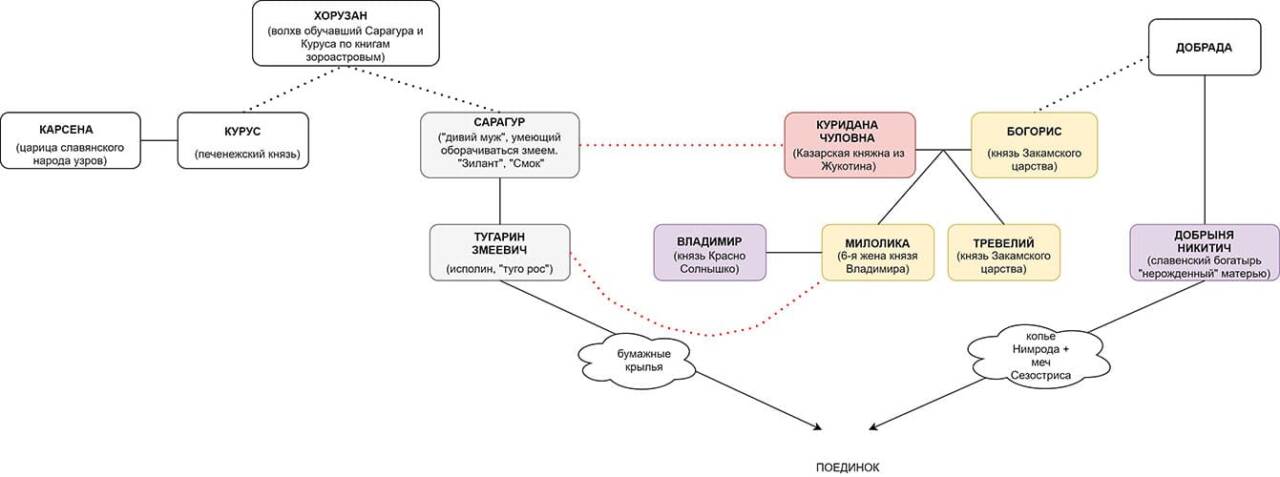

Значительная часть легенды посвящена именно предшествующим событиям — которые объясняют происхождение Тугарина и Добрыни, а также происхождение оружия, которому Добрыне предначертано расправиться со своим противником. История начинается с того, что князь Владимир берет в жены болгарскую княжну Милолику (по свидетельству историков такая жена у него и правда была шестой, так, ее имя зафиксировано в «Алфавитно-справочном перечне государей русских и замечательнейших особ их крови» авторства Михаила Дмитриевича Хмырова, который был опубликован в 1870 г.) — но берет не законным образом, а крадет, узнав о ее невероятной красоте. После этого он, кстати, отпускает 800 своих наложниц из Вышгорода, чтобы доказать новой возлюбленной свою преданность… Вот и объявляется на русских землях некий исполин Тугарин (в изложении Чулкова он НЕ имеет никаких черт змея или дракона — внешне это в общем-то обычный человек, но невероятных размеров и силы — то есть попросту великан), который объявляет посланцам князя, что он пришел восстановить поруганную честь брата Милолики — болгарского князя Тревелия, на служенье у которого он и находится.

Далее уже из истории самой Милолики мы узнаем, что даже не это является главной причиной, а скорее то, что она сама была обещана в невесты Тугарину, но женой так и не стала в связи с ее похищением Владимиром. Единственный способ спасения себя и мужа (т. е. князя Владимира) от ревнивого Тугарина Милолика видит в бегстве за реку Буг, которая по преданиям наделена некими священными свойствами и не позволит Тугарину — чародейскому порождению — преследовать их там. Кстати, ровно по той же причине и князь и Милолика находятся в безопасности за киевскими стенами — «при создании своем (они) кладены на извести разведенной на священных водах Буга».

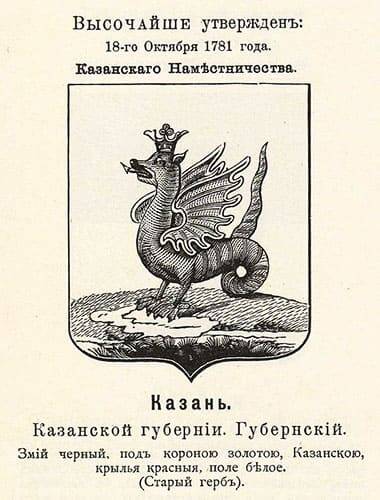

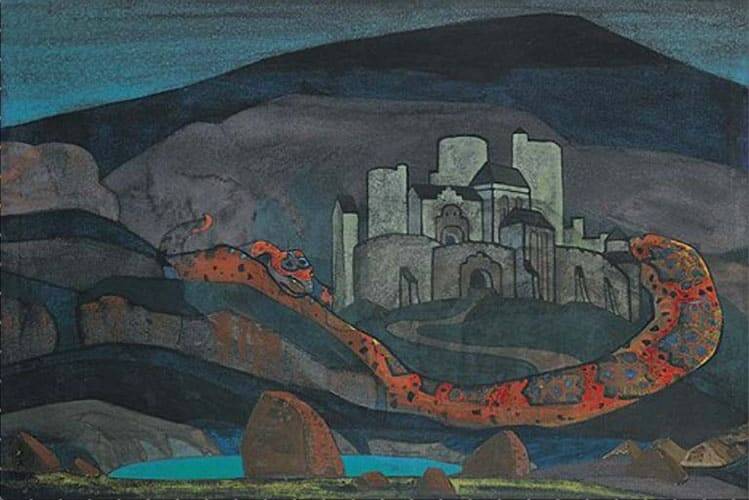

Впрочем, рассказ об этих событиях Милолика начинает еще с истории своей матери «Казарскiя Княжны Куриданы Чуловны из Жукотина», которая также уже будучи замужем за болгарским князем Богорисом (речь идет о князе Волжской Булгарии, которая в тексте часто также именуется Закамским царством — такое государственное образование действительно существовало в районе Камы и Волги, к северу от Казани во времена князя Владимира, а точнее в X–XIII веках) терпит преследования от уже настоящего крылатого змея/дракона, названного Зилантом.

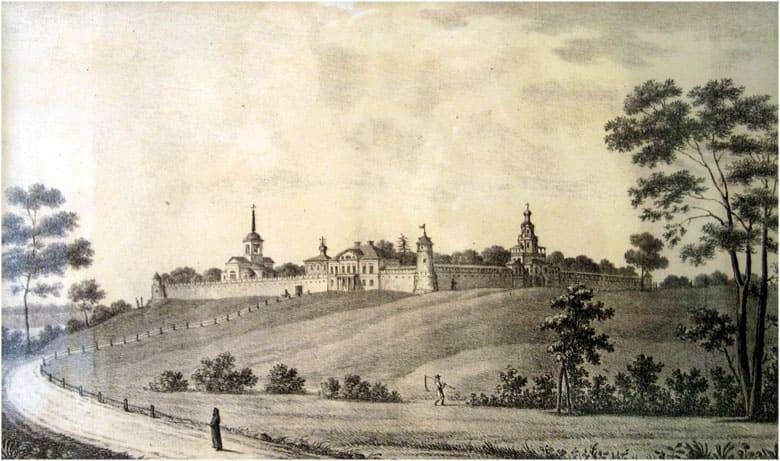

По тексту Чулкова живет этот Зилант неподалеку от Казани и, кстати, дракон или драконообразное существо по имени Зилант и по сей день изображается на гербе этого города, что лишний раз доказывает, что Чулков ничего не сочинял, а собирал реальные народные предания. Есть в Казани и упомянутая в былине Чулкова Зилантова гора, на которой по сей день стоит Зилантов монастырь. Интересно также примечание Чулкова (коих по тексту великое множество и они крайне полезны с точки зрения этнографии и географии, объяснения различных слов, традиций, обрядов) в котором тот пишет, что Зилант и означает «дракон» по-болгарски, а по-славенски же его называют Смок — и тут сразу всплывает аналогия с толкиеновским Смаугом, которого автор тоже вероятнее всего назвал так неспроста.

Змей Зилант, по словам Милолики — это на самом деле чародей Сарагур, который имеет способность менять свой облик. В тексте он неоднократно назван как «дивiй муж» — объяснений этому слову не дается, но вполне можно провести аналогию с теми же дэвами — демоническими существами Древней Индии, ведь как мы уже знаем наши культуры гораздо ближе чем можно подумать, а многие корни русского и санскрита просто едины… Интересно также пояснение, что свои знания от получил из книг зороастровых, которые ему преподавал волхв Хорузан.

Так вот Сарагур долгое время чинил ужасные разорения всему Болгарскому/Закамскому царству, пока некая родственница Богориса Добрада не подсказала тому, как можно убить змея. Сделать это возможно было лишь особым Сезострисовым мечом, изготовленным еще Египетскими мудрецами (в данном месте текст затерт и переправлен еще в издании 1778 года), но главная проблема заключалась в том, что поверженный Богорисом Зилант издыхая в пещере оставит яйцо, из которого через 10 лет родится невероятных размеров великан или исполин, названный Тугарином за то, что «туго» — то есть медленно рос и Змеевичем за то, что произведен на свет змеем. Именно поэтому наименование Тугарин Змей и отождествление самого Тугарина с драконообразным существом — как это сделано в некоторых более поздних переложениях — неправильно.

Этот Исполин впитает в себя и злость Зиланта и его неистребимое вожделение к женскому роду Куриданы — иными словами он захочет во что бы то ни стало заполучить в жены ее дочь Милолику. Так было предначертано и так случилось.

Более того:«…в книге судеб определено истребление племени Сарагурова некому Славенскому Богатырю, нерожденному матерью», которым, как выясняется дальше по ходу повествования, и является известный нам Добрыня Никитич.

В классических версиях былин он значится сыном Никиты Романовича и Амельфы (или Мамелфы) Тимофеевны, которая вообще довольно часто упоминается в сказаниях о Добрыне: она дает ему различные советы и в общем-то живет с сыном, даже после его женитьбы.

А вот в тексте Чулкова Добрыня — сирота и, прибыв ко двору Владимира намеренно, чтобы сразиться с Тугариным, так обосновывает свое право на поединок:

-Я называюсь Добрыня, Никитин сын, уроженец Великаго Новагорода и приехал служить тебе, Великому Государю.

-Неужели ты не имел матери?

— …она, будучи мною беременна во время путешествия от нападших разбойников получила удар саблей по чреву, так что я выпал недоношенный из умершей моей матери.

Далее мы узнаем, что воспитательницей, наставницей и приемной матерью Добрыни стала та самая Добрада, родственница еще булгарского Богориса, которая дала совет тому как избавиться от змея Сарагура и предсказала появление Тугарина. Тут же имеется объяснение имени Добрыни Никитича:

«по сему боги никогда не оставляющие чад праведных родителей вручили мне тебя и повелели мне быть твоей матерью. Посему по имени моем, имеешь ты называться Добрынею и отечество твое да будет от побед, кои ты совершишь в жизни своей, ибо ведаешь, что по-гречески Никита значит победителя».

То есть Добрыня Никитич — это никто иной как «Победитель, сын Добрады».

Из текста Чулкова ясно и то, что Добрыня Никитич сталкивается с Тугарином на землях князя Владимира уже не в первый раз. Дабы суметь одолеть Тугарина Змея, Добрыне необходимо по завету Добрады сперва достать Сезострисов меч, который ныне хранится «у некаго сильного монарха Севернаго». Этот меч Добрыня находит в сокровищнице уже знакомого нам болгарского царя Тревелия (речь о Закамском царстве), к которому он поступает на службу уже в тот момент, когда Тугарин прочно обосновался при болгарском дворе.

Добрыня рассказывает Владимиру, что при его поступлении на службу к Тревелию Тугарин уже «развратил и заразил (Тревелия) своей лютостью», а народ болгарского царства уже находился в плачевнейшем положении, но даже завладев Сезострисовым мечом, Добрыня не мог тут же одолеть Тугарина, ибо тот уклонялся от честного открытого поединка с ним, а Добрыня «ожидал только способного случая с благопристойностью низложить сие чудовище».

Дальнейшие события приводят к тому, что сестру Тревелия Милолику, обещанную болгарским царем Тугарину как раз похищает Владимир, Тугарин от злости проглатывает Тревелия и бежит из страны (отчасти из страха перед Добрыней и неотвратимым поединком, отчасти в погоню за Милоликой), Добрыня же «уговорил Вельмож не приступать к выбору Государя, доколе я отмщу на Исполине злосчастного Тревелия и не сыщу их законную Государыню Милолику» и отправляется по следам возмутителя спокойствия, которые и приводят его к Киеву.

Наконец, Добрыня выходит на бой против исполина Тугарина Змеевича и с огромным трудом, чуть не лишившись жизни, все же одерживает над ним победу. Причем, коня Тугарина он поражает копьем Нимрода, а самого Тугарина — как и было предначертано — мечом Сезостриса. Еще один интересный факт — в какой-то момент боя Тугарин взлетает ввысь на бумажных (!) крыльях, чтобы сверху обрушивать на Добрыню вершины холмов. Видимо, это достаточно важный факт, так как Михаил Чулков дополнительно приводит отрывок из народной песни, которая говорит о том же:

«…у Тугарина собаки крылья бумажные

И летает он собака по поднебеснью…»

Вероятно, именно это в сочетании с забытым смыслом имени исполина — Змеевич по отцу — послужило тому, что позднее он сам стал восприниматься в образе некого крылатого змея.

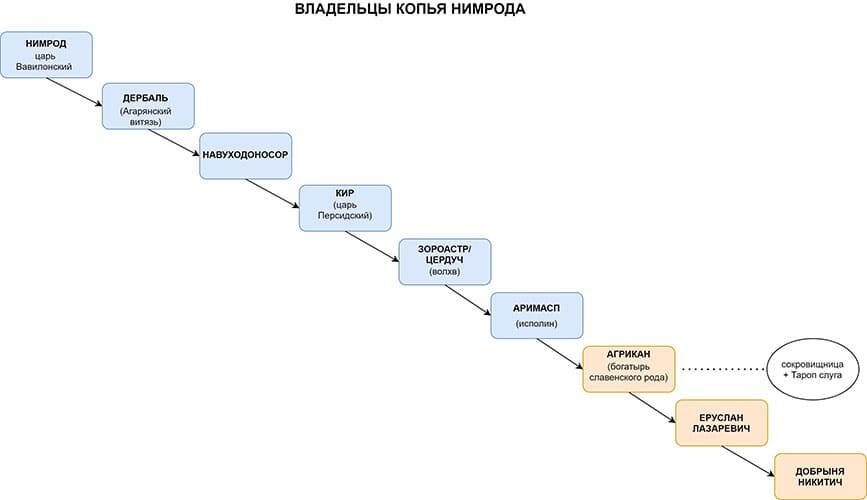

Копье Нимрода — Сесостризов меч

Значительную часть повествования занимают описания предыдущих походов и странствий Добрыни, целью которых было найти тот самый меч Сезостриса, которым он по завету своей приемной матери должен был в конце концов одолеть Тугарина.

В какой-то момент в процессе этих поисков Добрыня в поле «увидел пред собой лежащую богатырскую голову отменной величины» (не отголоски ли этой же легенды мы читали в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»?), которую счел нужным похоронить как подобает и отметить сие место копьем. Кстати, имя богатыря, которому принадлежала сия голова, как выясняется далее по тексту — Еруслан Лазаревич.

Похоронив богатырскую голову Еруслана Лазаревича, Добрыня получает ключ с указанием следовать к пещере, сокрытой в Рипейских (Уральских) горах, где находит бесчисленное количество доспехов и оружия, а также спящего воина Таропа, который представляется слугой «сильного могучего Богатыря Агрикана» и добавляет, что отныне все сокровища вместе с самим Таропом принадлежат нашедшему их Добрыне Никитичу, в том числе и копье Нимрода, о котором в легенде также рассказывается отдельно.

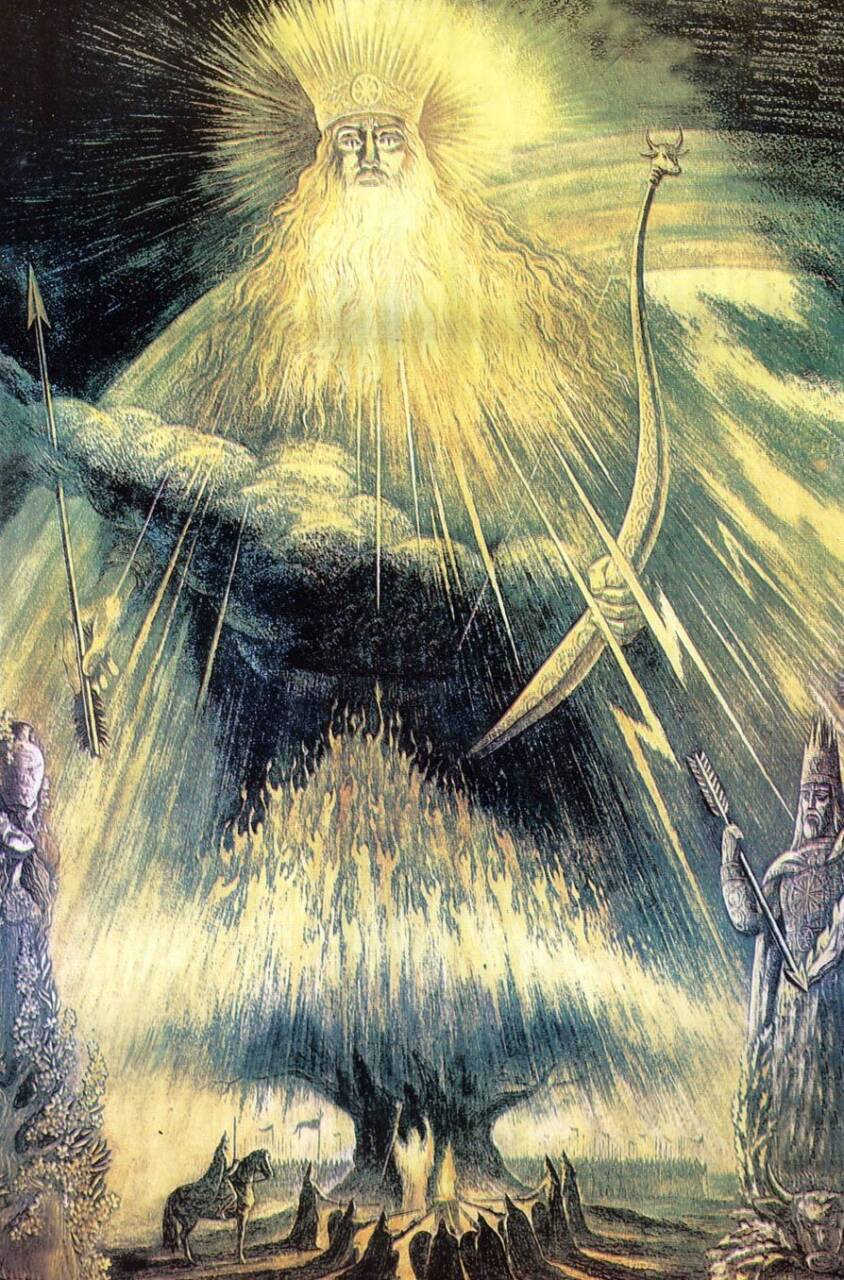

Нимрод, «царь Вавилонский, Исполин (снова в тексте Исполины!) из числа воевавших против Перуна» участвовал в штурме жилища богов, схожим в чем-то со библейской легендой о Вавилонской башне, а в чем-то с восстанием олимпийских богов против их старших братьев Титанов. Чулков пишет:

“…они промостили горы на горы, желая взойтить на небо и овладеть жилищем богов; при низложнении всех их громовым перуновым ударом остался жив только один Нимрод, ибо ему отшибло только ногу. Он успел схватить отломок громовой стрелы и скрыться с оным в ущелье земном, из сего отломка с помощью своего чародейного искусства сковал он сие копье”.

Напрашивается очевидный вывод, что копье Нимрода — это некая удивительная технология, точнее малая толика знаний, случайно доставшаяся от древних богов. Но по меркам Земли даже этот осколок представляет собой оружие не имеющее равных.

Кстати, Нимрод это достаточно известный в мировой истории персонаж, который описывается и в Ветхом Завете и в различных ближневосточных эпосах, причем, образ его всегда связан с такими аспектами: «первый человек бросивший вызов Богам/Богу», «первый человек, начавший есть мясо» (=«первый охотник»), он же является и строителем Вавилонской башни (иногда ему приписывают и возведение города Вавилона, а также руины некоторых неизвестных древних городов).

По тексту Чулкова мы узнаем, что Нимрод сам же был повержен своим копьем, которое украл у него спящего Агарянский Витязь Дербаль. По завещанию Дербаля копье унаследовал Царь Навуходоносор, а затем Кир — Царь Персидский, покорив Вавилон, нашел его в сокровищнице города. Кир погибает от руки Царицы Саков, а копье похищает волхв Зороастр (!) он же Цердуч.

Наконец, Цердуч помещает копье в недра Рипейских гор «по зависти, что Нимрод возмог достать часть божественного Перуна» и приставляет одноглазого исполина стеречь его. Этого Исполина побеждает другой Исполин Аримасп, который затем, возгордившись, созывает всех богатырей земли на битву за копье Нимрода. В ней его превосходит уже известный нам Агрикан, который

«дарует ему (Аримаспу) жизнь с условием во весь век его, чтобы не нападал ни на одного Славянина (для того что Агрикан сам был из сего рода)».

Наконец мы возвращаемся к истории Агрикана и его невероятной сокровищницы («тщеславие Агриканово») собранной в результате многочисленных сражений с другими богатырями, в которых ни один не смог уцелеть. Чувствуя приближение смерти, Агрикан завещал чтобы сильные и могучие богатыри со всего света съехались, совершили тризну по нему и потом в бою определили — кому из них достанутся все Агрикановы сокровища, включая копье Нимрода. В итоге победителем этой богатырской схватки и стал Еруслан, голову которого Добрыня и нашел в чистом поле.

Кстати, в тексте отмечается отдельно, что «сей курган или холм (то есть курган Агрикана, который сложили для его упокоения претенденты на сокровища) виден поднесь и находится перстах в трех от Оренбурга в правой стороне едучи к сему городу от Казани.»

Продолжение статьи читайте по этой ссылке