Слышу, вижу, управляю.

@ptsr_teamИ снова всем привет, в эфире «ПТСР Team», и я продолжаю цикл небольших статей про взаимодействие со своей авиацией. В прошлом обзоре мы прошлись по верхам работы ПАНов и им сочувствующих, внесли ясность в некоторые теоретические моменты, а также уяснили предназначение данных специалистов на поле современного боя. Несколько раз тогда прозвучала фраза, что главное оружие ПАН – это тангента радиосвязи, и рабочие записи. Сегодня я хочу еще более акцентировать внимание на этой теме и поделиться важными нюансами из практики и теории.

Без долгих прелюдий, начинаем. Самое основное, что отличает ПАН от других бойцов подразделения – это наличие постоянной радиосвязи с находящимися в воздухе экипажами. Один из важнейших принципов управления полётами авиации, которые вбивают в головы специалистов на ранних этапах обучения – «Слышу, вижу, управляю». Без устойчивой радиосвязи невозможно управлять, а без знания местоположения экипажа – реализовывать решение на управление. Но в то же самое время, это всё – идеальная теория, к которой необходимо стремиться, и которая, конечно же, зачастую расходится с суровой реальностью. Радиосвязь может отказать или быть забита помехой, команду в эфире могут перебить другим запросом, а дальность действия переносной радиостанции может оставлять желать лучшего – к каждой этой вводной необходимо быть готовым, и заранее определиться с порядком действий при её возникновении.

Для начала выясним, в каком случае радиосвязь вообще считается потерянной. Во всех регламентирующих лётную работу документах фигурирует одна фраза – «если экипаж не отвечает в течение 5 минут неоднократных запросов по всем доступным каналам связи». Что мы в ней видим? Для начала, не стоит паниковать, если на запрос в эфире тишина. Причин тому может быть несколько:

- Экипаж перешел на другой канал связи (аэродромный, перелётный, пеленгации и т.д.). Как правило, экипажи всегда сообщают о переходе на работу с другим пунктом управления авиацией (далее ПУА), но ситуации бывают разные, включая форс-мажорные. Следует повторить запрос через минуту, если ситуация позволяет – прослушать канал других взаимодействующих ПУА, а лучше по наземной связи уточнить у их расчёта наличие связи с нашим экипажем.

- 2. Ваш запрос был перебит другим запросом. Когда кто-то в эфире работает «встык», это легко определить по очень характерному переливающемуся звуку – описать его сложно, но хватает лишь раз услышать, чтобы запомнить навсегда. Что делать в этом случае? Дождаться окончания передачи, и повторить запрос вновь.

- 3. Отказ радиосвязи. Следует сразу определить сторону отказа и сущность отказа: на борту или у ПАН, в отказе передатчик или приёмник. Проверяется это запросом других экипажей в воздухе; если они вас слышат, попробовать использовать их как ретранслятор для передачи команд. Использование услуг ретранслятора также имеет смысл в другой, наиболее часто встречающейся причине молчания.

- 4. Малая мощность передатчика переносной радиостанции. Помимо ретрансляции, проблему также можно решать более традиционными способами – подъемом на возвышенность, выходом из плотной застройки (разумеется, когда это возможно). Бывает такое, что связь теряется в определенных ракурсах воздушного судна. Опытным путём ваш покорный слуга установил, что штатный «Азарт» плохо работает при передаче на летящий строго в лоб борт – ввиду того, что антенна приёмника на самолете расположена в киле, а в таком ракурсе плоскости и фюзеляж экранируют сигнал.

- 5. Атмосферное электричество. Молния возникает не сама по себе, а ввиду электризации облачности. Бывает, что факторы складываются один на один: электризация, неудачный ракурс, слабый приемник на самом ВС – и вот уже экипаж не слышит вас, любуясь змейками электричества на фонаре.

- 6. Помехи. Здесь всё просто – выполнить манёвр каналами.

Подытоживая вышесказанное, следует сделать несколько важных выводов. Во-первых, ПАН обязан знать позывные и частоты (каналы) всех работающих в его зоне ПУА. Во-вторых, желательно иметь две радиостанции – одна основная, вторая резервная (на случай отказа, необходимости прослушки другой частоты, или связи с другими наземными пунктами). Для примера, у западных ССТ, выполняющих такие же функции боевого управления авиацией, с собой всегда две радейки – причем выход с одной идёт на один наушник, а со второй – на другой. Далее, в-третьих, необходимо знать порядок манёвра каналами при возникновении помех. В-четвертых – не терять выдержку, вести радиообмен чётко и хладнокровно, не забивая эфир истеричными запросами. Здесь мы плавно переходим к особенностям ведения радиообмена в принципе.

Переговоры в воздушных радиосетях ведутся в строгом соответствии с фразеологией ведения радиообмена, определенной курсами боевой подготовки родов авиации и методическими советами. Отступать от неё запрещено, кроме исключительных случаев. Саму фразеологию я здесь приводить не буду, но пройдусь по некоторым нюансам. Для начала, позывные. У экипажей они всегда цифровые, но бывают трёхзначные, а бывают пятизначные. Очень важно сначала говорить позывной, а затем – команду; безадресные фразы запрещены. Несмотря на кажущуюся элементарность данного пункта, я встречал специалистов по БУА, которые сначала выдавали команды, а лишь затем – кому она адресована. Следует понимать, что позывной для лётчика – это триггер; не услышав его, он не будет внимательно слушать эфир. Путая местами команду и позывной, ПАН с одной стороны будет принуждать все экипажи в эфире отвлекаться от своих задач и слушать каждое его слово, а с другой – побуждать к переспрашиванию или неверному пониманию, если экипаж команду прослушал. Отсюда вытекает еще один нюанс – позывные следует говорить так, как их произносит сам лётчик. Если он назвался «три пятерки», то отвечайте ему – «три пятерки», а не «пять полсотни пятый». Мелочь, но порой эта мелочь может вылиться в те же переспрашивания, а каждая секунда при наведении на вес золота. Как видите, «пятьдесят» в авиационном радиообмене также лучше озвучивать как «полсотни».

Следующий важный момент – ПАН выдает только конкретную информацию. Никакого растекания мыслью по древу быть не должно, это очень опасно. Всегда помните, что в любой момент вас могут забить помехой, перебить, может отказать связь. Команды должны быть короткими, четкими и максимально ёмкими, не допускающими альтернативного понимания. Допустил ошибку в радиообмене – не надо фраз «ой, оставить, точнее». Все исправления озвучиваются через слово «поправка». Например: «703-й, левым на курс 160, 1500, поправка 2100». В конце фразы всегда звучит высота – и лётчик всегда должен отвечать высотой. В авиации это называется квитанция; на любой запрос обязательно должен быть ответ, если экипаж не ответил – ПАН обязан добиться его ответа, начиная от фразы «Приняли?», и заканчивая полным повторением предыдущей команды. Отсутствие квитанции не гарантирует приём экипажем переданных команд.

Далее, высота. Вряд ли ПАН будет всерьез заниматься эшелонированием, но контролировать высоты всё же периодически надо; плюс стандартный запрос по типу «703-й, высота?» – это по факту не столько запрос высоты, сколько проверка наличия связи с экипажем. Рабочие записи – оружие ПАН, и высота в них обязательно должна быть, как позывной и остаток топлива. Экипажи сами контролируют допустимые остатки, но ПАН должен быть в курсе их значений, дабы адекватно оценивать располагаемое время работы данного ВС. Как я говорил в предыдущей статье, километровые, часовые, минутные расходы топлива, тактические радиусы – всё это обязательно нужно иметь под рукой. В остатках также есть свои нюансы. Так, самолеты выдают их в килограммах, вертолеты (кроме Ми-28Н) – в литрах. Не следует скрупулёзно учитывать каждый килограмм или минуту, но и забывать о них нельзя. Помимо вышесказанного, в управлении есть и свои условные правила хорошего тона. Здесь я говорю не о приветственных и прощальных фразах, нет. Я о том, что о своих намерениях экипаж следует информировать заранее, дабы он был готов к немедленному выполнению команды. Не всегда это возможно, не всегда – целесообразно (помни – враг слушает), но если обстановка позволяет, лучше предупреждать, чем наоборот. Кстати, касаемо прослушки противником – при ведении боевых действий разрабатывается переговорная таблица, которая по сути является типовым радиообменом, пересказанным другими словами. Например, вместо «курс» может быть «стрела», а вместо «высота» – «рост». Следует заблаговременно изучить переговорную таблицу, чтобы не давать противнику малейшей форы. Еще бывает, что противник не просто слушает, но и активно вклинивается в радиообмен, давая ложные указания. Имелись случаи, как подслушанные переговоры наших ПУА записывались врагом, а потом монтировались в типовые команды, призванные загнать экипаж в зону с рабочим ПВО. Голоса привычные, команды привычные – но ведут куда-то не туда. В таких случаях надо иметь под рукой парольные числа, чтобы подтверждать отданные свои, или опровергать отданные противником команды. При отсутствии таковых, можно конечно с помощью смекалки доказать свою правоту – но лучше быть готовым заранее, чем экстренно изобретать велосипед.

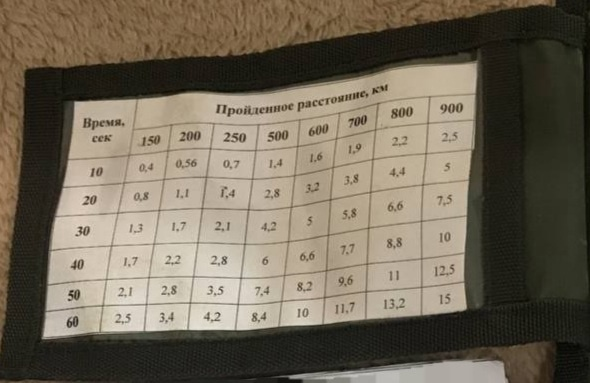

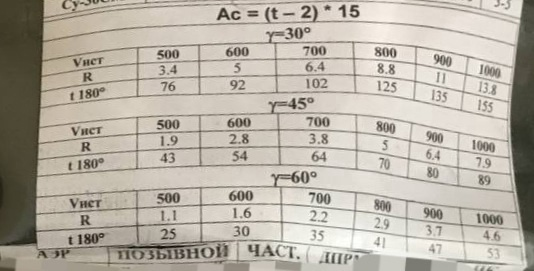

С радиообменом немного (совсем чуть-чуть) разобрались. Экипаж нас «слышит». Вторая составляющая формулы работы ПАН – это «вижу». Визуальное управление полётами вообще, и наведение в частности, не особо располагают к реализации данного принципа в полной мере. Большую часть времени, экипажи будут располагаться вне прямой видимости, в зонах дежурства или просто патрулируя неподалеку. Проще всего контролировать их местоположение через сетку контрольных ориентиров, заблаговременно нанесенных на карту и согласованных с лётным составом. Искать очередное село Гадюкино на карте не очень удобно ни трясясь в кабине условного «Тигра», ни залегая в канаве под плотным огнём. Изучив же заранее район своих действий и определив наиболее удобные ориентиры, уже можно строить свою работу. Уточнив курс выхода на ориентир и получив факт прохода его экипажем, можно выдавать дальнейший курс для работы, вплоть до боевого. Для этого и нужны транспортир, карта и справочные данные с временем-скоростью-расстоянием, чтобы вести так называемую «штилевую прокладку». В идеале, в момент прохода контрольного ориентира (далее КО) ПАН может включить секундомер на часах, а зная скорость ВС и его курс, с достаточной для авиации точностью контролировать его местоположение в любой момент времени. В реальности далеко не всегда нужны и возможны эти манипуляции, но уметь вести штилевую прокладку надо обязательно. После выхода ВС в район цели, действовать уже следует по методике, но исходя из конкретной обстановки.

Что же делать, если с экипажем нет ни связи, ни визуального контакта более 5 минут, его не слышат другие экипажи, и он им не отвечает? Доложить на вышестоящий КП по наземной линии или через экипажи: о позывном, времени крайнего радиоконтакта с ним и районе, в котором он находился. По возможности, ПАН должен принять меры по поиску экипажа, а в крайнем случае и быть готовым к боевому управлению прибывшей эвакуационной группой вертолетов с ВПШГ на борту.

На этой ноте текущая статья подходит к концу. Не следует принимать всё вышесказанное за догму – это лишь опыт, который в разных условиях может проявить себя по-разному. Сущность профессии специалиста по БУА – в умении в ограниченное время принимать грамотные решения исходя из резко изменяющейся обстановки. Как известно, в экстренной ситуации все падают до своего уровня подготовки, а не подымаются до уровня своих ожиданий. Помни – не готовясь к войне, ты готовишься к поражению в ней.

https://vk.com/@ptsr_team-slishuvizhu