Сколько продлятся Летов и Балабанов? - 1

Дефект Кулешов

Если бы не книга Александра Горбачева (признан Минюстом иностранным агентом) о Летове, я бы и не вспомнил об этом тексте. Он был написан в 2023 году, в надеждах о будущем. Здесь Летов и Балабанов по моей самонадеянности находят себе приют в тенях Достоевского и Толстого. За наивность бьют отчаянно, но в темный час - который для меня все длится - по ней рождается тоска. Потому я почти насильственно отказался редактировать это огромное эссе - где-то графоманское, где-то велеречивое, где-то довольно мутное.

Если бы не бессилие перед скукой, я бы не стал это публиковать. Если бы не Ты, я бы сунул голову в варящуюся сейчас на индукционной плите гречку.

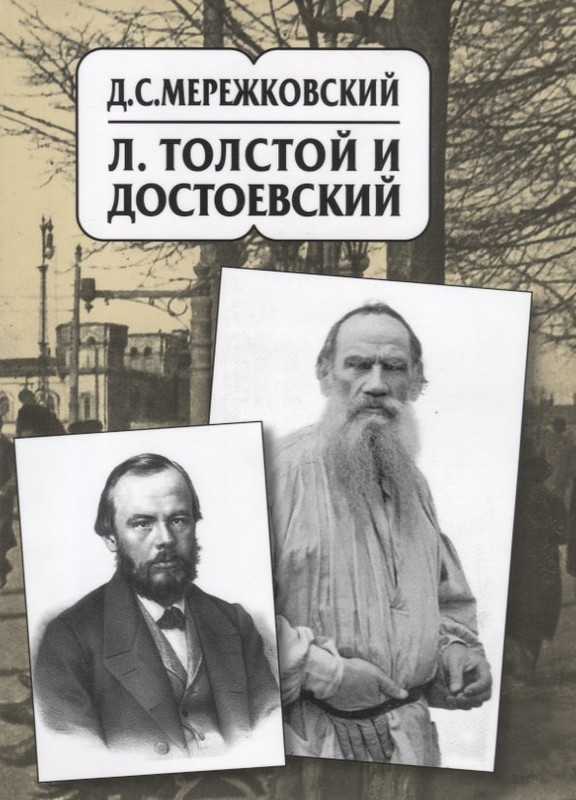

Спасибо Дане Бельцову за некогда подсказанную идею. Спасибо Д.С. Мережковскому за вдохновение. Спасибо друзьям, которые еще терпят мою черную меланхолию. Спасибо героям текста, за все.

Предисловие.

Школа пряталась в двух дворах от дома и требовала преодолеть материал: «синяков», пятыми точками толкающих врытые в землю шины ещё глубже, к недрам. Когда, классу к третьему, приелись их плевки и ругань, забулдыги пугнули «Льдом под ногами майора». Включили с телефона, едва я прошёл мимо. Взорвалось не сознание, нет, а сердце, моментально дав по ногам. Даже узнав позже, что Егора Летова не стало примерно за месяц до означенного шока, до конца не простил. Мог ли он, великорусский поэт-песенник, доверить такое оружие, в виде голоса и стихов, пропойцам в тельняшках?

Когда тот же вопрос спустя 14 лет коллективная Ксения Собчак начала задавать друзьям и коллегам Алексея Балабанова, вспомнилось знакомство и с ним. Шагал по экрану, как заведено, Данила Багров; чеканились, как полагалось, куцые на слух афоризмы. Не открою секрета заявив, что даже (может и особенно) кладбищенско-изуверский Петербург на провинциального отрока дыхнул имперским величием. Упомнить больше нечего: «Счастливые дни» я встретил много позже, а потом, конечно, завертелось.

Эти двое тоже, надо думать, познакомились лишь заочно. Интернет почти не оставил тому свидетельств; видал только комментарий в сети, согласно которому в одном из своих интервью Летов назвал второго «Брата» «фашистским комиксом для подростков». Режиссеру же, скорее всего, ещё его свердловские товарищи-рокеры могли подсунуть одну из итераций «Поганой молодёжи». Учитывая появление музыки «Чёрного Лукича» в «Кочегаре» (2010) (лидер группы Вадим Кузьмин был дружен с Егором и плевался от фильма Балабанова), его автор активно поглядывал в сторону сибирского рока. Вряд ли все, что долетало из стен «ГрОб-рекордс» приводило его в восторг, но оценить чуткость и громкость явлений тех же Янки Дягилевой или «Манагера» режиссёр-модернист точно был способен.

Наконец, уже посмертно, Летов и Балабанов встретились на сайте журнала «Сеанс»: впервые празднуя день рождения постановщика в отсутствии именинника, редакция опубликовала стихотворение фронтмена ГО «Скоро какой-то праздник…» (1983). Венчалось сочинение о «бесконечном кладбище внутри» прижимистым «Я тоже хочу» - то же название получил прощальный и самый исповедальный фильм режиссера.

Отсутствие «рабского восторга» перед Европой, мизантропия, заигрывания с ксенофобией и шовинизмом - вот умозрительное «облако тегов», связывающее для человека, рождённого на самом стыке веков, лидера «ГО» и Балабанова. Летов толком не успел взглянуть на оных сограждан; автора «Груза 200» они не успели заинтересовать. Сатира, игривый натурализм и физиологические очерки уже не кажутся подходящими отмычками к сегодняшней действительности, в которую эта, потерянная между поколениями Y и Z (1996-2000 гг. рождения), толпа хлынула обретать самость.

Вместе с тем, лирический герой Летова (или ощущение его отсутствия) и созданные Балабановым «священные монстры» даже проникнув в пространство коллективной памяти успокоится не могут и не хотят. В эпицентре разъярённых столкновений тех, кто надеется их приручить, и тех, кто желает навсегда отпустить восвояси, вновь и вновь образовывается злополучная точка бифуркации. Напрочь разные, фигуры этих художников все ещё не могут законсервироваться в статусе этапных. Лишь длятся, длятся, длятся.

***

В 1901-1902 гг. на страницах легендарного «Мира искусства» публикуется один из программных текстов Д.С. Мережковского - критическая монография «Л. Толстой и Достоевский». Крупнейших писателей эпохи литератор распределяет по двум выделенным им самим полюсам - земному началу, привязанному к «человеческой правде», и началу духовному, связанному с правдой «божественной». Мережковский считал Достоевского выразителем новозаветной традиции, глубоко проникнувшим в сущность евхаристии и связывающим будущее России с судьбой православной церкви. Толстому же отдавал роль язычника, «ясновидца плоти», а его духовные откровения относил к «бессознательному знанию». «Толстой тогда именно, когда всего менее думает о христианстве, всего менее сознает себя христианином, — всего ближе ко Христу» - утверждал критик.

По собственному признанию, он «старался показать в исследовании, что Достоевский есть «как бы «противоположный близнец» Л. Толстого, и что одного нельзя понять без другого, к одному нельзя прийти иначе, как через другого. Язычество Л. Толстого — прямой и единственный путь к христианству Достоевского». При этом, и «Анна Каренина», и «Братья Карамазовы», как считал Мережковский, оказались высшими точками развития русской литературы. И знаменосцами ее конца: «двадцать лет со дня смерти Достоевского и отречения Л. Толстого от художественного творчества нам нужно было для того, чтобы понять <…> естественный и необходимый конец русской литературы».

За свои эскапады Мережковский подвергся травле со стороны либеральной прессы и консервативной публики: общественность сочла «перегиб в сторону Достоевского» сознательным уходом от объективности. К тому же, параллельно публикации монографии, вышло «Определение Святейшего Синода о графе Льве Толстом», извещающее об отлучении писателя от православной церкви. На расстоянии, при отказе вникать в порой одиозные выводы Мережковского, он сам кажется раздухарившимся нена(за)вистником автора «…Карениной», пришедшим на запах ещё не пущенной крови. На деле же, он возвеличивал его писательский дар, но мыслил опасным авторитет Толстого-проповедника, чьи представления о христианстве сложились вне «символистского гнозиса».

«Две главные и самые могучие ветви одного дерева» в сознании Мережковского обречены были обломаться о конец не только литературной, но и цивилизационной традиции. Это опасение покоилось на увлечении автора ницшеанством и на нарастающем кризисе религиозной мысли. Отнюдь не только ему казалось, что беременность эпохи, носящей в себе мертвый плод будущего, необходимо прервать. Находя согласие с этой мыслью и у Толстого, и у Достоевского, критик привечал их пути, как родственно-симметричные друг другу, а в маршрутах движения, при всей противоположности, видел подобие.

***

Эпатировать сравнением русских писателей 19-го века с Балабановым и Летовым никто не намерен. Взламывать код апокалипсиса - тем более. Даже упражнения в теологии и философии всего лучше уступить экспертам. Есть в тексте Мережковского соблазнительная аксиоматичность, желание увидеть поле культуры, как конкурентную среду двух гениев-монополистов. Ее, кажется, окончательно отменили все пришедшие опосля культурные парадигмы.

Мережковский ценен тем, что попросту решился приложить к своим изысканиям воображение и мегаломанию. Обратил внимание не столько на поэтики самых больших культурных величин своего времени, сколько на траектории их художественных поисков. Искусствоведение с тех пор ощерилось кучей инструментов для анамнеза и, естественно, цитатами из Библии Летова и Балабанова (тоже, кстати, многими называвшихся братьями-двойниками) не ограничишь. Однако, нескольких ключевых слов, если угодно - элементов того же облака тегов -, разбросанных по «Л. Толстову и Достоевскому», для подтверждения сопряженности маршрутов может и хватить. Вот они - «Власть», «Бог», «Смерть» и то самое «Солнце». «За кем правда, тот и сильнее»? А если правды, скажем, две? И обе из одной, как говаривал Летов, «земли растут, словно волосы»?

ВЛАСТЬ

«Нам на все насрать и растереть» - с этой авторской формулы началась история «Гражданской обороны» или, как минимум, ее контактов с широким слушателем. Заглавный трек альбома «Поганая молодёжь» представлял Егора Летова и «Кузьму» Рябинова безбашенными контркультурщиками, но никак не духовидцами. Относиться к власти, как ко всему и всем «что не я и не мои друзья» - нормально для панка-идеалиста. Даже оппозиция «подчиняющий-подчинённый» спадает сама собой: как только «маленький мальчик» перестаёт выведывать «зачем забор», он становится рабом. А к ним Егор тогда относился с презрением, с едва ли не большей ненавистью («Прохожие идут на выбора, в руках листы, в устах: «Урааа!!!»»).

«Обиженные, нищие и уроды», те, кого он позже готов был закрывать спиной, все ещё отсиживались в глубоком подполье, до сих пор не вышли на его голос. Адресатом ненависти оставалась власть как таковая, а с ней проявлять чудеса дипломатии не требовалось - довольно было миксовать подчёркнуто грубую лексику с мажорным ска-панком. Датированная 1986 годом записка Летова под названием «Приказ№» содержит исчерпывающее послание: «Полная могилизация населения». Сюда же рыхлые и расчеловечивающие госаппарат метафоры о «мешке с говном, сброшенном на Красную Площадь».

В течении считанных месяцев 1986 года Летов разархивирует из коллективного бессознательного «народного героя» «Ивана Говнова», обругает «жратый народище», напишет песни «Мы - лёд», «Тоталитаризм» и «Все идёт по плану». Словом, из регистра тотального хейтера перескочит в амплуа трагичного сатирика, чьи удары в равной мере точны и безысходны. Метаморфоза легко объяснима: всевидящее КГБ тогда отослало музыканта в психиатрическую больницу, от греха подальше. Потому что могло - и это «могло» Летов переплавил в равно глумливые и дерзкие «заткните мне рожу правдивой газетой» и «они гордятся золотыми цепями». В треке «КГБ» (1987) Егор предлагает «спать спокойно», пока родина под охраной соответствующего ведомства. Очевидно, никакую надежду на «Перемену погоды» (1987) Летов ни до ни после не питал.

Дальше попытка превратить комсомольцев в анархо-панков («Анархия», 1987) перерастала в тупое безразличие изнутри «ржавого бункера» («Государство», 1987), а затем трансформировалась в радикальную манифестацию борьбы с миропорядком («Я всегда буду против», 1990). Летов уворачивался от внутренних противоречий множа внешние: присоединялся к Лимонову в НБП (запрещённой на территории РФ организации), одновременно пестовал лубок в интервью и громил квасной патриотизм в песнях («Мы однотонны и однолики, ведь все, что мы любим - это наш великий Хороший царь»). Трикстер «кастовал» неоднозначность, а та воспитала в нем трагика. Пока журналисты выковыривали стёб из строчек, вроде «жарко разгорается во мне моя родина»[, их автор пускал по ней слезу пост-мортем, признаваясь, что «все глубже, и туже, и безысходнее». Игривость летовского слога эпохи 1990-х контрастировала с его же предельно жесткими выпадами в адрес полицейского произвола, кровавой революционной гиньоли и садомазохистского победобесия. Что-ж, поэт следовал своему же принципу - «когда человек полностью проиграл — и он поет, как он победил, и побеждает».

В начале 2000-х смирение стало сквозить как в музыкальной (копчённый нойз сменился бережливыми ритмами психоделик-рока), так и в текстовой составляющей его творчества. Уже ясно, что «ветра, часы и самолеты сменят власть», а «вселенные забиты кретинами, рабами»; но уже «не с кем говорить, не с кем воевать», ведь «ПЫТОЧНОЕ КОЛЕСО ПОЛЕТЕЛО ВСПЯТЬ». Этот автокомментарий на полях обозначает не то взросление автора, не то смерть «политического героя». И без оного, однако, метафизик анархизма, преемник Макса Штирнера (мало ли какие знамёна, на каких штандартах, закроют небеса в очередном кошмаре?) продолжал, как в самом начале пути, «летать снаружи всех измерений».

***

Ранние фильмы Балабанова, так называемая «трилогия в стиле рок», проповедовали отказ от власти и предложенной ею модели социума в пользу параллельного мира подвальных кафе и косматых квартирников. Свердловская рок-среда, разбуженная «перестройкой», под его очами смотрела не «менту в харю», а в сторону импортных пластинок и незащищенного секса. Сам Алексей Октябринович, при этом, утверждал, что за свои «рок-н-рольные фильмы» пострадал: «я всегда был против чего-то. Думаю, этот пафос ещё с советских времён у меня остался. <…> начинал с рок-н-ролла <…> когда их ещё запрещали, и меня тогда давили, душили, пинали». Как и в случае с Летовым, выходит, работа над первыми «коротышами» - «Раньше было другое время» (1985), «У меня нет друга» (1988) и «Егор и Настя» (1989) - обернулась гонениями за бесконтрольное желание бросить вызов, толком не сформулировав претензий. Он просто снял локального божка андерграунда, решившегося не только собирать классику «Oi» и цитировать Ветхий Завет, но и вдруг сменить имя - Игорь стал Егором. Вот вам и первый отклик, пусть случайный (режиссер фиксирует на камеру жизнь своего всамделишного товарища-музыканта Егора Белкина), одного творца на другого.

В снятых на обломках империи «Счастливых днях» (1991) безропотный герой невольно раздаёт каждому встречному право себя переназвать и переиначить. Наследуя Кафке, Балабанов превращает возможность дать имя в инструмент господства: если персонаж Сухорукова убил в себе «Сергея Сергеевича», «Пашу» и «Борю» накрывшись деревяшкой, то у Землемера из экранизации «Замка» (1994), внезапно ставшего Брунсвиком, нет путей для отхода. Он захвачен абсурдной логикой вышестоящих сил. Как Он-Сухоруков в дебютном фильме норовит открыть окружающим темечко, занять подчиненное место в вертикали власти, так и Землемер искушает авторитетов своим мнимым сопротивлением.

Властьпридержащих и ищущих силу Балабанов чаще всего снабжает особой привилегией - музыкой. Балерина, одиноко вращающаяся внутри музыкальной шкатулки, столь дорога герою «Счастливых дней», сколь недоступно для него тепло парадных зал, в которых музицируют «приличные» люди. Диагноз его написан на нотном листе, а врач выхватывает эту бумажку из рук: коль утрачен строй, ненормативность должна остаться беспричинной, а ноты - нечитаемыми. Если бы не стекло, что отделяет «потеряшку» от господ, его физиономию уже исполосовали бы харчки, и лишь зацикленная мелодия не даёт ему окончательно стать холуем. Похожую функцию выполняет написанный Сергеем Курехиным саундтрек к «Замку»: под макабрические вибрации органа пускаются в пляс все - дети, животные, голые девицы, клерки -, кроме чужака-протагониста, что знаменует его инаковость. Вокалом прикрываются и доклады, и судилища, пение предстает, в антиутопическом ключе, элементом суда Линча. Подчинившиеся смакуют ритм - герой безуспешно пытается подстроить его под себя и терпит поражение.

Плеер Данилы Багрова, хранящий в себе всю мыслимую гармонию подпольного рока - чем не артефакт грубой силы? Вспомните, как во второй части он катит сквозь Америку, вооруженный коллекцией хитов «Нового радио» - «Сплином», Бутусовым, «Би-2», Земфирой (признана Минюстом иностранным агентом), «Смысловыми галлюцинациями». С одной стороны, протестная музыка вмиг оборачивается инструментом экспансии. С другой - символом борьбы с единственной возможной в Америке (по Балабанову) властью - властью капитала. Похожие перевертыши после родят впечатляющий контрапункт музыки и изображения в «Грузе 200» (2009): «Плот» Лозы, призванный лакировать действительность, сопровождает ее худшие проявления. Советская эстрада того периода калибровалась властью и маркировала ее лживость, как, по-видимому, считал Балабанов. Сам же он утверждал, что тексты песен в его фильмах особого значения не имеют.

***

Летов и Балабанов, параллельно формируя свои образные системы, шли от «праздника свободы» - бунта - к безысходности и смирению. «Потная власть вожделенных кусков», фосфоресцирующая на фоне становления «ГО», уже ретроспективно осмысляется в «Про уродов и людей» (1998), где растлитель-ревизор Иоганн, расфасовав по тайникам горожан порно-открытки, удовлетворяет их низменные желания, а значит - овладевает ими (тут и служанка, не успев сменить фартук на платье, может упиваться господством). В 1993 Летов заявляет о понятно кем и у кого «краденной власти»; спустя 15 лет Балабанов визуализирует сермяжную простоту этого хищения в образе фельдшера-наркомана Горенбурга, в одну ночь нацепившего форму большевистского комиссара («Морфий», 2008). Словами «С утра по радио поспешный, но осмысленный пиздеж <…> в их изложении, в их прогибании» Летов соглашается с главной максимой режиссера, касающейся природы господства - властвует тот, кто «угнал» и приручил искусство и средства массовой информации, выгрыз себе монополию на переплавку человеческих душ. Одиночные пикеты Балабанова и лидера «ГО», в этом смысле, ценны тем, что оба адекватно оценивали бессмысленность своих потуг. И в этой бессмысленности умудрились преодолеть бессодержательность.