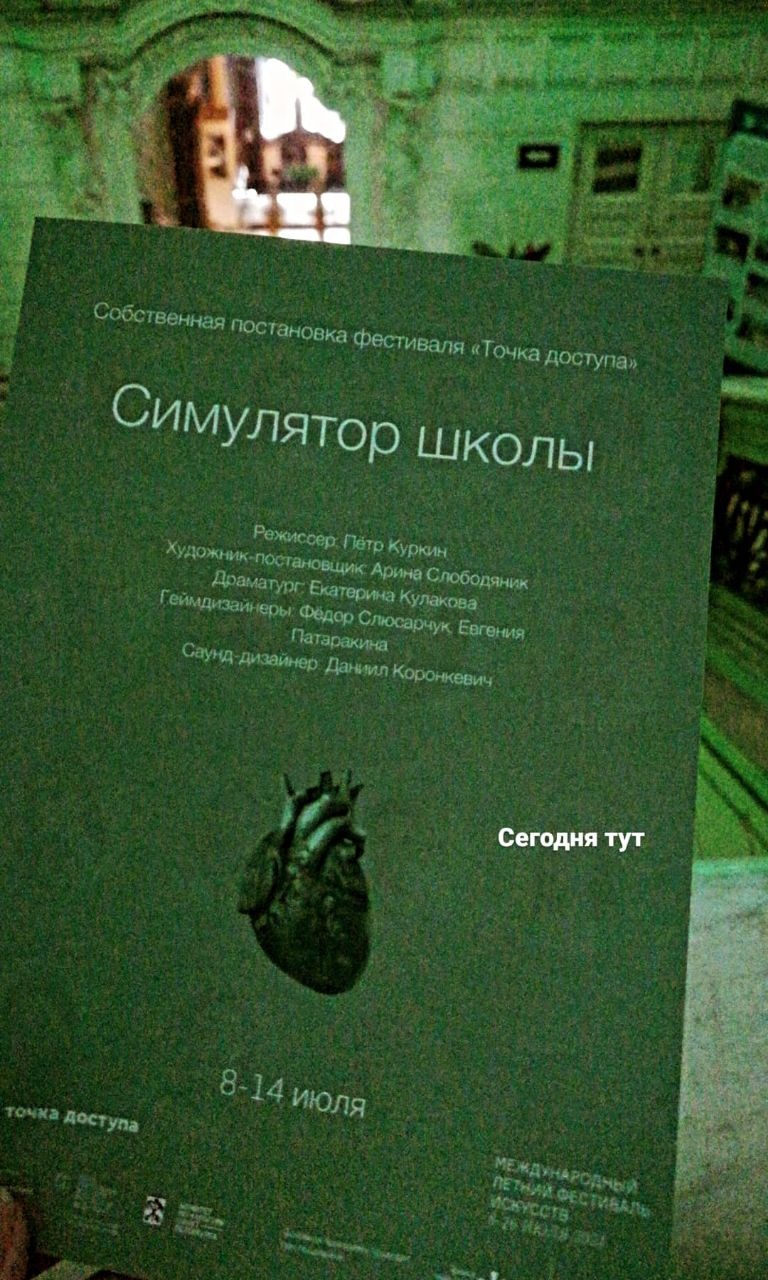

"Симулятор школы" Петра Куркина. Собственная постановка фестиваля "Точка доступа", Санкт-Петербург

Ильмира Болотян

Обычно я специально ничего не читаю перед показом, чтобы ничья интерпретация, в том числе авторская, не помешала мне воспринимать постановку. Еще я опоздала, поэтому не было времени рассмотреть других зрителей и Дворец Юсуповой, где происходил показ. Нас завели в темное пространство, нужно было занять место за школьной партой, какой-то человек с внешностью молодого Дольфа Лундгрена произносил правила показа замогильным голосом. Прямо передо мной «увели» одно место – впереди, потом второе, третье. Я разозлилась и, как двоечница, села где-то на «камчатке», изнемогая от жары и духоты, и маски, которую, конечно, нельзя было снимать весь спектакль.

Когда все началось, оказалось, что каждая парта закреплена за отдельным актером: напротив меня сел один из них и также монотонно, глядя сквозь меня, начал задавать вопросы. Слушая мои ответы, он, по замыслу режиссера, превращался в моего клона. В качестве опции можно было просунуть руки в резиновые перчатки под прозрачным боксом и взяться за руки. Вопросы были про школу: как я себя чувствовала в ней и после выпуска, стала ли я взрослой в итоге и помогу ли ему, моему клону, повзрослеть. Я отвечала честно (иначе зачем), и вот, синхрония, никем не спрогнозированная, случайная, стала пронизывать нашу историю. Не чудесно ли то, что напротив меня сел актер с именем Абдулаиз Муинджонов? Кажется, он даже обрадовался, когда я сказала, что была в классе изгоем (тут есть, что играть). Но на этом синхрония не кончилась.

Я попала на самый последний показ – «Экзамен», и до этого ни один спектакль не повторял другой (сколько их всего было, вы узнаете в конце). Pr-менеджер фестиваля "Точка доступа" Екатерина Макаркина рассказала мне после, что к этому показу все уже очень устали, фрустрировались, но во время действия это совершенно не чувствовалось. Да и даже если устали, разве не то же самое испытывают любые школьники в конце учебного года, тем более, накануне или во время экзаменов?

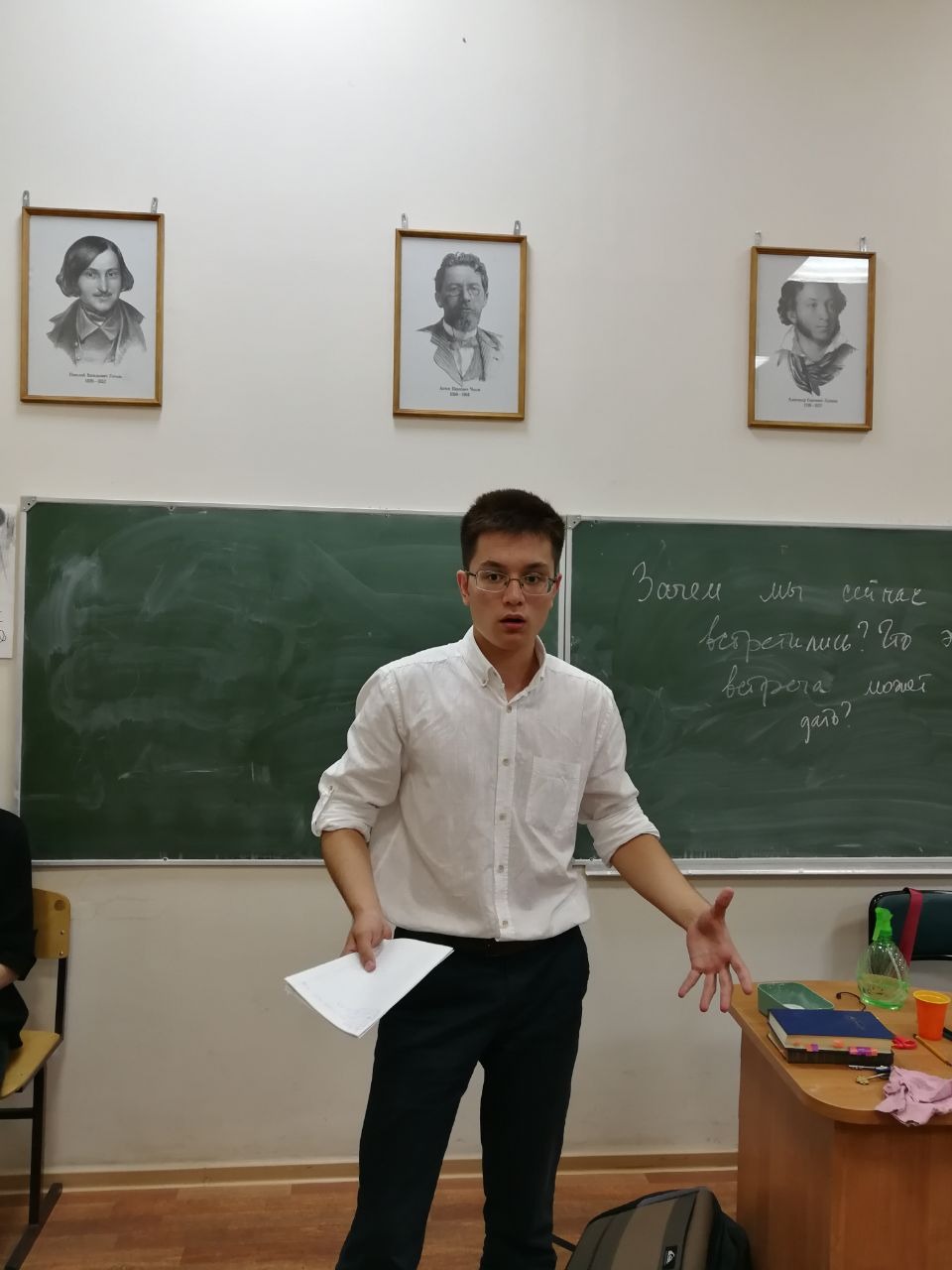

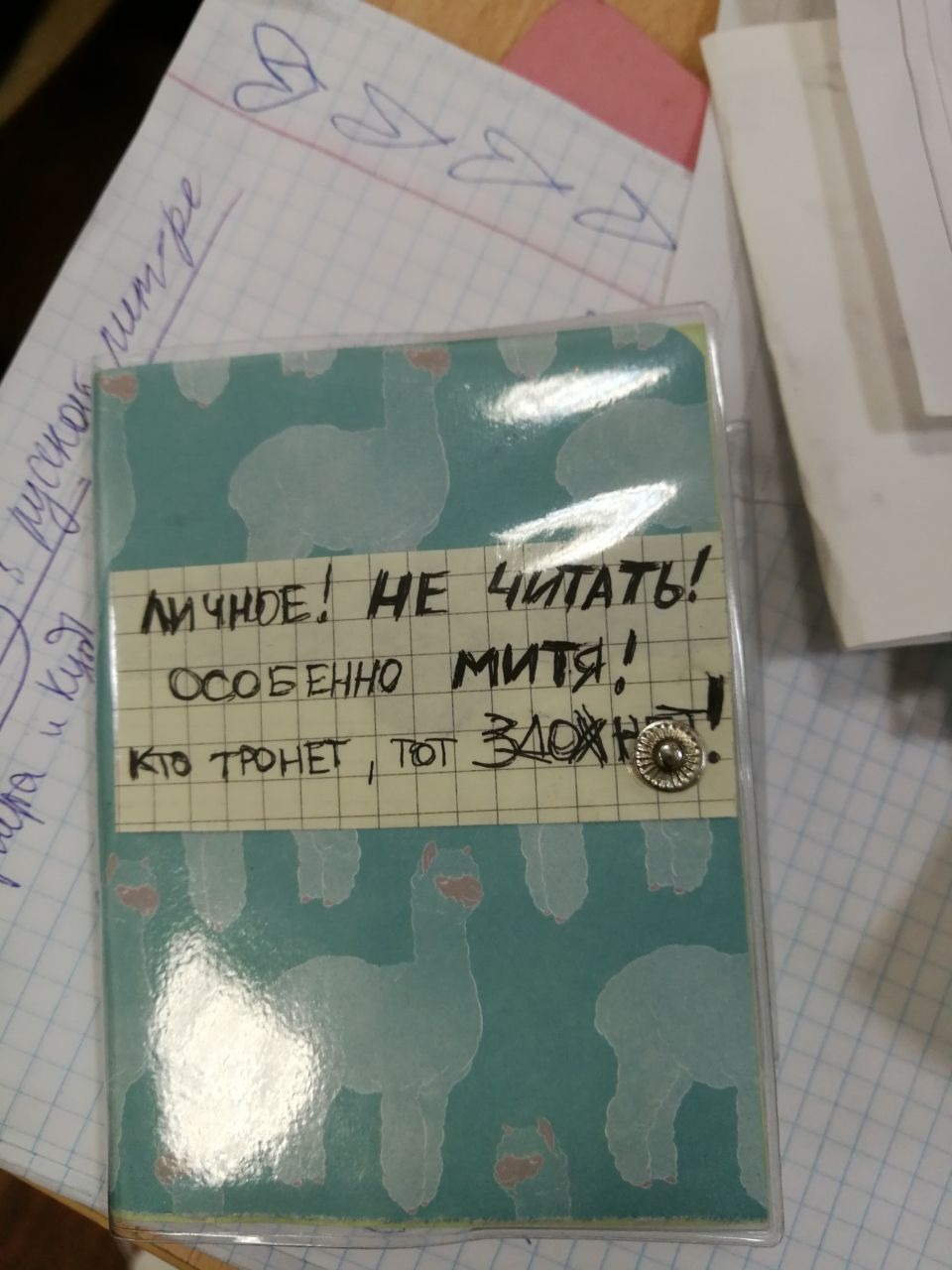

Мы все прошли в обычный школьный класс русского языка и литературы. Клоны расселись за парты, зрители разместились по краям. Учительница дала задание: «Какое одно произведение русской литературы, написанное до конца XX века вы бы выбрали, если бы знали, что вся остальная литература исчезнет? Или какого единственного героя русской литературы?» Пока клоны думали, задавая учительнице вопросы вроде: «А почему нельзя из зарубежной?» - зрители могли ходить между рядами, заглядывать в тетрадки. Запрещено было только говорить с клонами, вступать в прямое взаимодействие. Мне показалось странным, что зрители действительно тщательно изучали все, что лежало на столах учеников, просматривали блокноты с надписью "Не читать!", совали нос в их телефоны и даже заглядывали в рюкзаки. Почему то, что неприлично в обычной жизни, здесь так легко можно было нарушить? Я также видела, как одна зрительница подкинула девушке записку, но позже поняла, зачем.

То, что происходило дальше, думаю, одновременно порадовало бы и реальных школьных учителей, и тех, кто критически относится к нынешнему школьному образованию. С одной стороны, то, о чем говорили клоны, было штампами. С другой, как правильно потом отметила сама учительница, когда ставишь ученику плохую оценку – ставишь ее себе. Думаю, ни для кого не секрет, что "пятерки" за сочинения получают в школе обычно те, кто научился писать, "как надо", то есть штампами и клише.

Клоны, отвечая на вопрос преподавательницы, упомянули следующие произведения: «Три сестры» (потому что там поднимаются «вечные вопросы любви, семьи, межличностных и общественных отношений»), «Отцы и дети» (ответ из серии "что хотел бы услышать учитель", но сам клон при этом читает Берджеса и к Тургеневу явно равнодушен), «Колобок» (в любом классе есть человек, который работает на публику), «Василий Теркин» (потому что это – «память о самой кровопролитной войне»), «Евгений Онегин» («энциклопедия русской жизни», куда без нее).

А про кого же говорил мой клон, Абдул? Когда я услышала его ответ, стало окончательно понятно, что на этом спектакле я попала в непростую историю. Абдул выбрал Пьера Безухова, героя произведения Льва Толстого, моего любимого писателя в школе. Говорил он тихо, как и подобает изгою класса, так что всем пришлось просить его быть погромче. Стоял неуверенно, чуть поджав колени. Уже здесь я начала с ним идентифицироваться, потому что это был герой, которому сложно – сложно стоять перед всем классом и говорить свое мнение: думаю, эти ощущения знакомы всем, а моя идентификация произошла так легко, потому что это был именно мой клон, которому, по спектаклю, я должна была как-то помочь.

Все актёры идеально "впали в детство". Я действительно оказалась в школьном классе, правда, не в своём, а в хорошем таком классе московской или питерской гимназии (бывала на уроках коллег). Мне также вспомнился сериал "Школа" Валерии Гай Германики, который я в свое время тщательно изучила и написала про него текст. Клоны вели себя, как обычные дети. Сидели в телефонах, болтали, строили пирамидки из бутылок, подшучивали друг над другом, флиртовали. Даже на перемене они продолжали быть теми самыми выпускниками. Обсуждали прошедшее на уроке, девчонок. Отличник продолжил перетирать про «Василия Теркина» с учительницей в коридоре. Какая-то девочка пытала мальчика, почему он уезжает от нее «в Москву». Кто-то плакал в уголке, мой же Абдул в одиночестве слушал музыку и практически ни с кем не общался.

В финале "экзамена" учительница по-настоящему заплакала, прощаясь со своими учениками. «Никогда не соглашайтесь быть фоном», - сказала она им напоследок. Спорное наставление, но, как человек, который никаких сентиментальных чувств по поводу школы не испытывал и вряд ли уже испытает (помню школу как одно сплошное серое пятно), я даже позавидовала ровно одну минуту тем, у кого был вот такой учитель в детстве и такие одноклассники.

Ничто ничего не предвещало, как вдруг в какой-то момент Абдул резко подошел ко мне, сунул в мою руку бумажку, и спросил: «Мне написали расистское письмо. Я должен ответить обидчику?» Не сразу, но я ответила, что да, и Абдул побежал искать автора записки. Я за ним, на ходу пытаясь разобрать корявый почерк обидчика. Там было что-то вроде: «Шахид», «Крыса», «Лучше бы твои родители не перебегали границу Узбекистан-Россия. Был бы я пограничником, я бы с радостью пристрелил каждого» - осознав, что происходит, я бросилась за Абдулом со словами: «Только не деритесь!»

И пока я ходила по пятам за своим оскорбленным клоном, для меня и произошла кульминация спектакля, потому что все-все неприятные и давно забытые ситуации в школе выплыли на поверхность вместе с похороненными давно чувствами, были мной тут же на месте оплаканы и отпущены с миром. Вот такая короткая, даже мгновенная, психодрама, которую никак нельзя спрогнозировать. Она либо случается со зрителем, либо нет. И случается, когда оба, и актер, и зритель, дают этому место - внутри себя.

Обидчик куда-то удачно спрятался, а, когда нашелся, вылил на Абдула поток обвинений, из которых я запомнила только фразу: «Ты слишком зависимый». Вместо драки Абдул стал объяснять, почему тот нехорошо поступил и объяснять, что тому будет дальше в жизни «сложно». «Спасибо за совет, который я не просил», - ответил обидчик (играл его Белухин Максим) и протянул руку в качестве примирения. Абдул через паузу протянул свою, но обидчик не пожал руки и ушел. Понимаете, как это тонко сделано? Школьник, который стал изгоем в классе потому, что отличается от всех внешне и по имени, конечно, полюбит Толстого и, конечно, не будет лезть в драку, а постарается воплотить в жизнь невыполнимую задачу, которую транслировал этот писатель – непротивление злу – и поучать всех вокруг, даже своих обидчиков. Это единственная форма его самоутверждения, потому что на самом деле он очень зависим и труслив. Это настолько совпало с моим школьным опытом (я была девочкой, мне можно было быть трусихой), что мне осталось только порадоваться за создателей спектакля, которые настолько хорошо чувствуют особенности подростковой психологии, и никого не выставляют однозначно плохим или хорошим.

Осталось дождаться развязки, и она снова случилась будто сама собой. Зрители свободно фланировали между клонами и предугадать, кто и где будет находиться в конкретный момент времени, было невозможно. И я, пробираясь по узкому коридору, вдруг слышу опять чеховское «в Москву!», поворачиваю голову, а это уже другой ученик (Скворцов Артем) предлагает Абдулу вместе поступать в столичный вуз. Мой клон замечает меня, тут же импровизирует и спрашивает: «Ехать мне в Москву?» (мы же помним, что я должна помочь ему повзрослеть?) Я, не задумываюсь, кричу: «Да!» Они за мной кричат «Да!», обнимаются. Моя миссия в этом спектакле выполнена. У моего изгоя будет то же будущее, что и у меня. Он поступит в Москву, станет актером, режиссером, художником («психологом», поправит меня Абдул позже), и все у него будет хорошо.

В самом финале мы вновь встречаемся в темной комнате. «Что мне сделать, чтобы повзрослеть?» - спросил меня мой клон перед "экзаменом". Вопрос актуальный для меня до сих пор (неужели для вас нет?). Я поняла, что мне нечего сказать ни ему, ни другим юным людям. У меня ощущение, что этот подросток точно взрослее меня в каких-то вещах, а я его – в других, но, в целом, я недалеко ушла в своем взрослении и многое для этого сделала сознательно. Мне даже становится стыдно. «Я повзрослел?» - спросил меня Абдул в финале, и я соврала ему: «Да». Пусть он пока не знает, что всегда-всегда внутри него будет жить тот самый ребенок-изгой, находящий утешение в заблуждениях русского классика.

P.S. По манере игры (точнее будет слово "существования") актеры напомнили мне исполнителей документального театра: ноль драматизации, отсутствие поставленных голосов, жестов, полная естественность, но при этом точность передачи социальных образов. Объяснение того, как получилось собрать столько хороших актеров в одном проекте, лежит в деятельности режиссера, поставившего "Симулятор школы". Выяснилось, что примерно половина из них вовсе не актеры.

Петр Куркин - в первую очередь основатель детского ролевого лагеря «Нить Ариадны», и он знает, как работать с подростками. Тема школы в его спектакле, конечно, не случайна. Сайт лагеря сообщает: «Через игру мы покажем, что такое взрослая жизнь и подготовим к ней - поможем с выбором профессии, осуществим жизненное и личностное ориентирование. На смене ребенок становится персонажем, играя роль состоявшегося человека со своей профессией, взрослыми заботами, иногда даже со своей игровой семьей». То есть Куркин не исследователь, который пришел со стороны, изучил что-то и сделал спектакль про школу, он участник, инициатор и создатель процессов. «Симулятор школы» естественно вышел из его деятельности, ровно как его воспитанники естественным образом из пространства ролевой игры перешли в пространство перформанса.

Первые репетиции представляли собой игры, тренинги, где участники придумывали своих персонажей, делали домашние задания (создавали детали, элементы реквизита). На деталях очень многое держится в спектакле: блокноты, тетрадки с записями на партах, элементы одежды, прически, кто как одет, кто как выступает перед классом – все это работало на создание достоверной атмосферы, и снова мне напомнило работу Германики в «Школе» (там тоже было много как будто «мусора»: вот актер уронил что-то, вернулся, взял – и это совсем не нужно для сюжета, просто такая реальная жизнь).

Осеева Юлия Андреевна, выполнявшая роль классного руководителя, оказывается, театральный критик, гештальт-терапевт и действительно учительница литературы – три в одном. Это также работало на достоверность образа.

P.P.S. И напоследок про взрослость. Посмотрим, сколько работали эти ребята. Сначала они прогнали двадцать один показ для тестовых зрителей, а потом еще двадцать один – на фестивале. Сорок два спектакля за две недели. И это не один спектакль, а двадцать один сюжет, частично зависящий от тех зрителей, что пришли конкретно на событие. Чтобы описать такое событие более или менее полно, в теории исследователь должен посетить все показы, соотнести личный опыт, полученный там, с какой-то более объективной картиной (а для этого, например, собрать впечатления других зрителей, из разных социальных страт, которые также будут посещать все спектакли). Звучит так, будто это невыполнимо, но я бы взялась. Подумаю над этим, если совпаду с похожим процессуальным действием.

P.P.P.S. Как только я дописала этот текст, мне пришло сообщение в телеграм. Это был Абдулазиз, который поблагодарил меня за то, что я передала ему через Катю приглашение в музей и слова благодарности. Если и это маленькое совпадение для вас не удивительная вещь, то и опыт чудесного, тем более, в современном театре, для вас случится, к сожалению, не скоро.

Режиссер спектакля: Петр Куркин

Художник-постановщик: Арина Слободяник

Драматург: Екатерина Кулакова

Геймдизайнеры: Федор Слюсарчук, Евгения Патаракина

Саунд-дизайнер: Даниил Коронкевич

Актеры: Белухин Максим, Мовельян Дарья, Муинджонов Абдулазиз, Любенко Павел, Шпак Олег, Кузьминых Валерия, Клочкова Александра, Дагин Дмитрий, Ефремова Александра, Скворцов Артем, Григорьева Ирина, Лях Наталья, Чернышева Ксения, Канакин Александр, Пинскер Адель, Осеева Юлия.