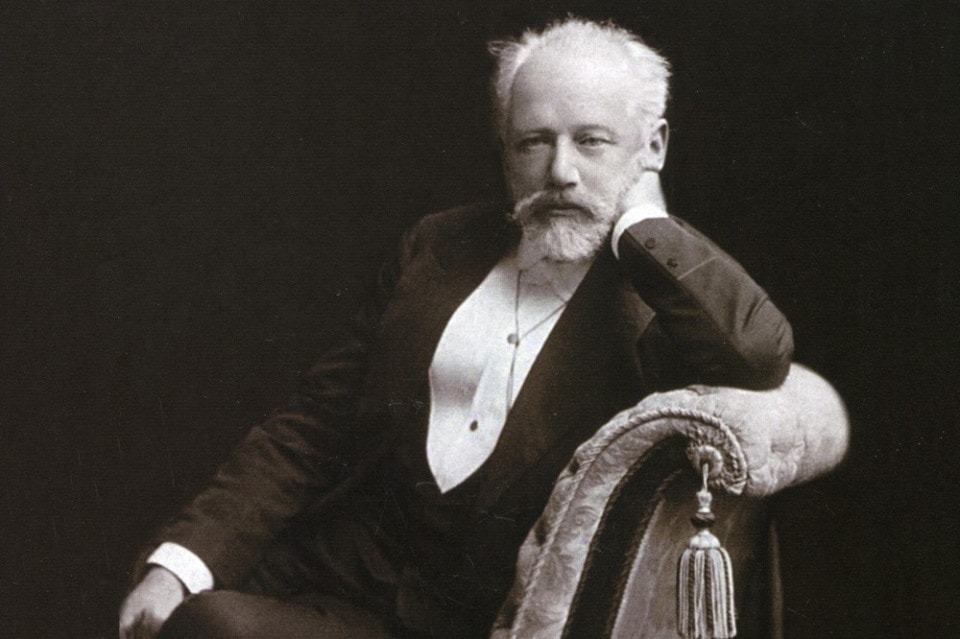

Симфонии Петра Ильича Чайковского

Мелодия

Симфоническое творчество Чайковского

Симфония № 1 соль минор, соч. 13, «Зимние грезы»

Симфония № 2 до минор, соч. 17

Симфония № 3 Ре мажор, соч. 29

Симфония № 4 фа минор, соч. 36

Симфония «Манфред» си минор, соч. 58

Симфония № 5 ми минор, соч. 64

Симфония № 6 си минор, соч. 74

Симфоническое творчество Чайковского

Творчество Чайковского в жанре симфонии определило облик последней не только при жизни композитора, но и после его кончины, найдя дальнейшее развитие в творчестве его современников и композиторов последующих поколений.

Гигантский потенциал сочинений Чайковского был обусловлен не только исключительным даром композитора-мелодиста, эмоциональной субъективностью его музыкальных «высказываний», программностью, прямой или скрытой (что вновь говорит о личностном аспекте Художника), но и легко прослеживаемой связью композитора с его национальными истоками и с европейской традицией, постоянным взаимодействием с окружающей его жизнью во всех ее проявлениях, привлечением бытующих жанров песенной и танцевальной музыки в качестве прямого или опосредованного материала, формы.

Симфония № 1 соль минор, соч. 13, «Зимние грезы»

Была начата в марте, завершена в ноябре 1866 года и посвящена Николаю Рубинштейну. Вот что композитор писал Юргенсону 15 апреля 1886 года: «Она (Первая симфония – прим. ред.) была написана в 1866 году по совету Николая Григорьевича (Рубинштейна – прим. ред.), до исполнения я в ней сделал некоторые перемены, и в этом виде она была исполнена в 1868 году. Но тогда же я решил подвергнуть ее коренной переделке. Однако привел это желание в исполнение не ранее как в 1874 году. Затем ее не играли до 1883 года».

Симфония не имеет развернутого программного объяснения. Тем не менее заглавия двух первых частей и вся их музыка дают возможность слушателю фантазировать в предложенном направлении.

Первая часть – «Грезы зимнею дорогой», Allegro tranquillo. На фоне тремоло скрипок звучит трепетная мелодия народного склада, создающая настроение – кажется, что путник едет по заснеженной дороге и смотрит на убегающую вдаль равнину. Таков первый элемент главной партии. Второй – совершенно иной по характеру, фантастический. Оба элемента становятся основой развития экспозиции, в то время как побочная партия в духе народной песни почти не принимает в этом участия. Разработка небольшого размера, но очень динамична, как и в экспозиции, здесь огромную роль играет первая тема. Поэтичная реприза сменяется активизацией в коде, которая сходит на нет в финале Первой части, музыка замирает.

Вторая часть – «Угрюмый край, туманный край». Adagio cantabile ma non tanto; в основе интродукции – тема любви из увертюры «Гроза». Основная тема Второй части вступает чуть позже и характеризуется народнопесенным складом. На развитии этой темы строится кульминация, но вся часть завершается спокойной темой вступления.

Третья часть симфонии – cкерцо, Allegro scherzando giocoso. Средний раздел Третьей части – обаятельный, лишенный всякого жеманства и напыщенности русский вальс . Мелодия имеет некоторое сходство с основной темой Второй части симфонии.

Финал симфонии – Andante lugubre. Allegro maestoso. Замысел Финала – в сопоставлении личностного начала (индивидуального обостренного восприятия человеком самого себя и жизни вокруг) и массового (народ в широком смысле слова) . Главная тема Финала основана на мелодии народной песни «Я посею ли млада» , меняющей свой характер в процессе развития музыкальной ткани – от сурового, вдумчивого через энергичный к яркому, радостному, плясовому.

Между первыми двумя симфониями Чайковского – шестилетний перерыв. Вторая была создана в 1872 году уже после исполнения «Антара» Римского-Корсакова, Первой симфонии А. Бородина и ряда других симфонических произведений русских композиторов, в том числе «Фатума» и «Ромео и Джульетты» самого композитора.

Симфония № 2 до минор, соч. 17

Сочинялась в июне-августе 1872 года, была инструментована в сентябре-октябре того же года и полностью завершена в первых числах ноября. Чайковский посвятил новую симфонию Московскому отделению Русского музыкального общества. Первое исполнение в Москве состоялось 25 января 1873 года под управлением Н. Рубинштейна и было встречено публикой и критиками с огромным воодушевлением.

Интродукция симфонии представляла собой украинский вариант песни «Вниз по матушке, по Волге», а Финал был построен на украинской песне «Журавель». Через несколько лет композитор сделал серьезные изменения во Второй симфонии, и одним из основных была полная замена Первой части. Чайковский пишет об этой переделке: «Интродукция осталась без изменения. Первая часть сделана новая. Анданте осталось без изменения. Скерцо радикально переделано. Финал получил огромную купюру». В этом виде симфония известна современному слушателю. Первое исполнение симфонии в новой редакции состоялось 31 января 1881 года в Петербурге под управлением К. Зике.

Первая часть Allegro vivo Второй симфонии начинается с развернутого вступления Andante sostenuto, эпического по своему характеру. Вступление сменяется темой главной партии – упругой, динамичной. Ей контрастирует тема побочной партии, которую можно охарактеризовать как тему «томления». В целом вся Первая часть по своему характеру очень драматична.

Вторая часть Andantino marziale сочетает в себе характерные качества марша с народной песней. Сам марш был взят композитором из уничтоженной им оперы «Ундина», и эта музыка придала всей части несколько сказочный вид. Трио марша содержит вариант темы вступления, способствующей большему единству частей.

Третья часть Allegro molto vivace – бодрое скерцо. Веселая народная мелодия, звучащая в среднем разделе и ее исполнение маленьким ансамблем духовых (гобой, кларнет, фагот и две валторны) создают юмористичный образ деревенского ансамбля, исполняющего танцевальные напевы.

По форме Четвертая часть Moderato assai. Allegro vivo объединяет в себе сонатное аллегро и вариации. В идейном плане в ней продолжается развитие замысла, появившегося в Финале Первой симфонии – сопоставление и взаимодействие личностного и народного начал.

Симфония № 3 Ре мажор, соч. 29

Была начата композитором 5 июня и окончена 1 августа 1875 года. Первое исполнение в Москве проходило 7 ноября под управлением Н. Рубинштейна, в Петербурге – 25 января 1876 года под управлением Э. Направника.

Симфония пятичастна. Первая часть начинается вступлением Moderato assai в темпе похоронного марша на PP, который постепенно набирает силу и переходит в сонатное аллегро Allegro brillante. Главная партия являет собой марш, контрастный тому, что звучал во вступлении – создается впечатление марша победы, тема побочной партии – нежная, кантиленная.

Во Второй части, названной Alla tedesca. Allegro moderato e semplice, звучит спокойный вальс в трехчастной форме.

Третью часть Andante, как и Вторую, отличают небольшие размеры и концентрированность формы. Уже с первых тактов в музыке ощущается трагизм. После вступления звучит светлый вальс, он набирает силу, но, несмотря на мажорную тональность, не приносит отдохновения. Трагическое мироощущение не отступает.

Четвертая часть симфонии, cкерцо – Allegro vivo, звучит одновременно чарующе сказочно и пугающе. Двойственность скерцо заключена в странном сочетании светлой, воздушной музыки и скрытой в ней зловещей интонации, напоминающей музыку появления Старой графини в пятой картине «Пиковой дамы». В основе трио этого скерцо – видоизмененная тема похоронного марша из вступления Первой части.

Блистательный Финал симфонии Allegro con fuoco, написанный в форме рондо, был обозначен композитором как полонез. Уже с первых звуков он напоминает победную маршевую тему из Первой части. Темы эпизодов отличаются народным складом. В общем вся часть пронизана настроением праздничности, приподнятости.

Сочетание субъективности средних частей и обобщающего Финала продолжает линию, намеченную композитором в Первой симфонии.

Симфония № 4 фа минор, соч. 36

Посвящена Н. фон Мекк – «Моему лучшему другу». Черновые эскизы были окончены в начале мая 1877 года. 11 августа Чайковский приступил к ее инструментовке и к 12 сентября окончил Первую часть симфонии. После почти двухмесячного перерыва, в двадцатых числах ноября, он принялся за продолжение инструментовки, причем, вероятно, несколько переделал Первую часть симфонии, потому что 11 декабря писал, что «кончил сегодня самую трудную часть симфонии, первую». 15 декабря было окончено Andante, 20-го – Скерцо и 26-го – Финал; 29 декабря симфония уже была послана из Италии в Москву. В первый раз она была исполнена под управлением Н. Рубинштейна в Москве 10 февраля 1878 года.

Первая часть Andante sostenuto открывается мотивом, определяющим всю физиономию произведения, символизирующим неизбежность, судьбу. Из его замирающих звуков вырастает тема главной партии Moderato con anima – жалобная и трагичная одновременно. Тема побочной партии Чайковским ощущалась как тема, выражающая внутреннюю радость. Характер части вырисовывается уже в начале разработки – это волевой подъем, порыв к борьбе. И хотя борьба в итоге проиграна, герой не бездействовал.

Вторая часть Andantino in modo di canzone начинается напевной темой, исполняемой гобоем, которую затем подхватывают виолончели. И эта тема, и следующая за ней по характеру очень близки народным, хотя и не являются заимствованными.

Третья часть – Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro. Музыка этого скерцо весьма остроумно поочередно исполняется тремя оркестровыми группами – смычковыми, деревяннодуховыми и медно-духовыми.

Финал Allegro con fuoco в форме рондо продолжает идею, заложенную в Финалах Первой и Второй симфоний, и представляет собой картину народного праздника, погрузившись в который герой забывает о своем одиночестве. В качестве музыкального материала композитор выбрал русскую хороводную песню «Во поле березонька стояла». Ее различные варианты лежат в основе трех обширных эпизодов рондо. В рефрене – музыка праздничного веселья. Перед последним рефреном появляется тема судьбы из Первой части, но затем картина гулянья заслоняет собой напоминание о неумолимом роке.

Симфония «Манфред» си минор, соч. 58

Для большого оркестра на тему драматической поэмы Байрона была посвящена М. Балакиреву. Первые наброски были сделаны композитором в апреле 1885 года, основная же работа началась в десятых числах июня и закончилась 22 сентября 1885 года, как значится в партитуре. Первое исполнение состоялось 11 марта 1886 года на экстренном симфоническом собрании в пользу фонда РМО в Москве под управлением М. Эрдмансдёрфера. Первое исполнение в Петербурге состоялось в декабре 1886 года.

Сюжет «Манфреда» был предложен Чайковскому Балакиревым, который расписал программу, предложил основной лейтмотив и тональности главных тем.

«Ваша будущая симфония должна иметь свою idée fixe – изображение самого Манфреда, которое бы проходило по всем частям», – писал Балакирев.

Симфония далась Чайковскому нелегко, несмотря на проделанную огромную работу; закончив произведение, композитор находил его своим лучшим детищем, но вскоре, как это часто бывало, совершенно разочаровался, особенно в отношении двух последних частей, и так и не поменял своего мнения до конца жизни.

Первая часть симфонии – Lento lugubre, в ней звучит тема Манфреда, мужественная и горестная одновременно. В дальнейшем очертания этой темы появляются в других частях. Не меньшее значение имеет грозная тема заклинания, выражающая в звуках страстную тоску Манфреда по умершей возлюбленной. Тема Астарты, импульсивная и нежная, является одной из лучших тем любви, написанных Чайковским. Вся Первая часть по сути является гигантской экспозицией, построенной на основе главных тем, в ней есть черты трехчастной формы и поэмности.

Вторая часть Vivace con spirito – блестящее скерцо. Зыбкая картина легкости и изящества на какое-то время нарушается под воздействием лейтмотива Манфреда, но затем вновь воцаряется мир и покой.

Третья часть Andante con moto – трехчастная пастораль, она состоит из первого раздела, напоминающего наигрыш пастуха, второго – стремительного танца и третьего – в нем возвращается образ страдающего Манфреда.

Финал симфонии «Манфред» Allegro con fuoco становится логическим выводом и ответом на вопросы, поднятые в Первой части. Музыка Финала театральна, насыщена действием. Музыкальными средствами передаются все события: адская оргия, появление тени Астарты, кончина Манфреда.

После Четвертой симфонии «Манфред» становится шагом вперед в эволюции симфонизма Чайковского. Лейтмотивы, оперно-балетные эпизоды и другие отклонения от строгой симфонической формы заметны уже в Четвертой симфонии. В «Манфреде» черты программности выступают гораздо явственнее. От «Манфреда» тянутся нити к «Пиковой даме» и к Шестой симфонии. Если Пятая симфония, написанная на три года позже «Манфреда», является завершением длительного процесса становления большой симфонической идеи «личность и масса» (индивидуум и народ – Первая, Вторая, Четвертая, Пятая), то Третья, а затем «Манфред» положили начало иной концепции – народные элементы в их непосредственной форме отсутствуют вовсе, а трагическое сознание выступает на первый план и властно приковывает внимание слушателя. В центре внимания – проблема жизни человека, его судьбы, воспринимаемой субъективно. В «Манфреде» разрешение проблемы получает пока что общее значение. Тем не менее произведение приобретает историческую ценность, являясь одним из ярких обобщающих воплощений идеи личности, пытающейся бороться с судьбой.

Симфония № 5 ми минор, соч. 64

Посвящена Теодору Аве-Лаллеману. Симфония начата после 15 мая 1888 года, окончена в партитуре 14 августа того же года во Фроловском. Исполнена первый раз под управлением автора в Петербурге 5 ноября 1888 года.

В этой работе зрелого мастера сочетается простота и ясность в использовании жанров, построении формы, ее структуре.

В Первой части Andante – Allegro con anima – тема рока и эпичная тема главной партии (которая позже появится в балладе Томского в «Пиковой даме») близки друг другу по характеру, обе отражают тяжелое состояние духа героя. В этой части две побочных партии, обе обнаруживают преемственность от вальса Ля мажор из первого акта балета «Лебединое озеро». Общий колорит Первой части – тревожный, подчас трагический. Непрерывное движение однообразных фактур создает у слушателя впечатление неизбежности.

Вторая часть Andante cantabile con alcuna licenza выделяется богатством и красотой тем. Хорал вступления сменяется напевной мелодией валторн, за которой следует тема гобоя. Затем основные темы проводятся уже у других инструментов. Создается впечатление беспрерывного развития мелодии. Средний раздел Второй части Moderato con anima открывает печальная тема у кларнета и фагота.

Третья часть – вальс Allegro moderato, который становится контрастом предыдущим двум частям – в нем нет конфликтности, но до тех пор, пока не появляется тема рока.

В Финале Пятой симфонии Andante Maestoso – Allegro vivace тема вступления из Первой части повторяется, но сопоставляется с ней уже не скорбная лирика, как в главной партии Первой части, а мощная народная плясовая тема, которая стирает впечатление безысходности. Лирический элемент имеет в Финале подчиненное значение.

Симфония № 6 си минор, соч. 74

Посвящена В. Л. Давыдову. Ее замысел появился у композитора во время поездки за границу зимой 1892–93 года. В пути Чайковский обдумывал будущее произведение и записывал основные музыкальные мысли. Непосредственно к работе над Первой частью композитор приступил 4 февраля, кончил ее 9-го и сейчас же приступил к Третьей части. Дойдя до половины, он приостановил сочинение симфонии перед отъездом в Москву. 24 марта были кончены в черновых эскизах скерцо (заключительная часть), Финал и Вторая часть. К четырехручному фортепьянному переложению и инструментовке композитор приступил 19 июля и закончил все 19 августа в Клину. В первый раз симфония была исполнена 16 октября в Петербурге под управлением автора. Из письма от 11 февраля 1893 года Давыдову: «Мне хочется сообщить о приятном состоянии духа, в коем нахожусь по поводу моих работ. Ты знаешь, что я симфонию, сочиненную и лишь частью оркестрованную осенью, уничтожил (…). И прекрасно сделал, ибо в ней мало хорошего – пустая игра звуков, без настоящего вдохновения. Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой, – пусть догадываются, а симфония так и будет называться Программная симфония (№ 6)… Программа эта самая что ни на есть проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы, и работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в четыре дня у меня совершенно готова была первая часть, и в голове уже ясно обрисовались остальные части. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и между прочим финал будет не громкое Allegro, а наоборот, самое тягучее Аdagio. Ты не можешь себе представить, какое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно».

3 августа Чайковский писал тому же адресату: «Я положительно считаю ее наилучшей и в особенности наиискреннейшей из всех моих вещей. Я ее люблю, как никогда не любил ни одно из других моих музыкальных чад».

Первая часть Adagio – Allegro non troppo начинается суровым вступлением, в котором зарождается одна из интонаций, звучащая в дальнейшем в теме главной партии. Характер музыки – беспокойный, с нарастающим чувством тревоги. Побочная партия – нежная, полетная. Гигантская по размерам экспозиция Первой части завершается погружением в состоянии зачарованности, которое прерывается жесткой разработкой на ff. Вся музыка Первой части буквально пронизана огромным количеством разноплановых мотивов, вливающихся в общий музыкальный поток и создающих картину разворачивающейся драмы.

Вторая часть Allegro con grazia – это некая разновидность вальса, на пять долей, в трехчастной форме. Общий настрой легкости и гармонии нарушается отголосками тоски в среднем разделе.

Третья часть – Allegro molto vivace, в этой части соединились две формы – тарантелла и марш. По-разному можно трактовать музыку Третьей части. Как выражение победы и силы или как борьбу с силами зла и их победу.

Финал симфонии Adagio lamentoso не имел прецедентов в симфонической музыке, будучи похоронным плачем, реквиемом. Сам композитор указывал на то, что Финал Шестой симфонии проникнут настроением реквиема. В этой музыке нет ни шествия, ни марша. Это именно плач, пронизанный невероятной болью. Финал построен в трехчастной форме с эпилогом. Основной раздел являет собой развитие главной темы. Средний раздел противостоит общему настрою Финала своим страстным порывом к жизни. Но достигнув мажорной кульминации, музыка обрушивается в пучину отчаяния.

1

Николай Григорьевич Рубинштейн (1835–1881)русский пианист-виртуоз, дирижер, общественный деятель, основатель Московской консерватории.

2

Петр Иванович Юргенсон (1836–1903) – русский музыкальный деятель, основал крупнейшее в России нотоиздательство, был близким другом Н. Рубинштейна и П. Чайковского.

3

Основной раздел cкерцо был заимствован композитором из его фортепианной сонаты до-диез минор (1865), со сменой тональности для симфонии на до минор и заменой трио новым вальсовым напевом.

4

Основная идея Финала Первой симфонии повторяется в Финалах Второй и Четвертой симфоний.

5

В основе песни «Я посею ли млада» лежит старинная крестьянская песня «Цвели цветики».

6

Карл Карлович Зике (1850–1890) – пианист, дирижер, композитор. Выступал в концертах Русского музыкального общества.

7

Максимилиан Карлович Эрдмансдёрфер (1848–1905) – немецкий дирижер. В периоды 1882– 1889 гг. был дирижером РМО. Является первым исполнителем ряда произведений П. Чайковского.

8

Фабула, предписанная Балакиревым, претерпела некоторые изменения, и в окончательном виде программа симфонии такова:

«I. Манфред блуждает в Альпийских горах. Томимый роковыми вопросами бытия, терзаемый жгучей тоской безнадежности и памятью о преступном прошлом, он испытывает жестокие душевные муки. Глубоко проник Манфред в тайны магии и властительно сообщается с могущественными адскими силами, но ни они и ничто на свете не может дать ему забвения, которого одного только он тщетно ищет и просит. Воспоминание о погибшей Астарте, некогда им страстно любимой, грызет и гложет его сердце, и нет ни границ, ни конца беспредельному отчаянию Манфреда.

II. Альпийская фея является Манфреду в радуге из брызг водопада.

III. Картина простой, бедной, привольной жизни горных жителей.

IV. Подземные чертоги Аримана. Адская оргия. Появление Манфреда среди вакханалии. Вызов и появление тени Астарты. Он прощен. Смерть Манфреда».

9

Теодор Аве-Лаллеман (1806–1890) – музыкальный критик, основатель и директор Гамбургского филармонического общества, являлся организатором европейских гастролей П. Чайковского.

10

Владимир Львович Давыдов (1871–1906) – племянник П. Чайковского, внук декабриста Василия Давыдова. После смерти Чайковского вместе с братом композитора, Модестом Петровичем Чайковским, основал дом-музей в Клину.

11

Чайковский имел в виду ми-бемоль-мажорную симфонию, незавершенная партитура которой сохранилась в доме-музее в Клину. Материал из Первой части симфонии вошел в Третий фортепианный концерт, а Andante и Финал были инструментованы С. Танеевым после смерти Чайковского и изданы под названием «Анданте и финал для фортепиано с оркестром».