Сергей Костромин

Рубрика "50ММ"50 мм. Сергей Костромин: «Что останется на планете, если человек исчезнет в один момент?»

Гостем рубрики «50 мм» в этом месяце выступил фото- и видеохудожник Сергей Костромин. И это неспроста – мы уже готовим выставку его работ, которая расположится в нашем пространстве в мае. Работы Сергея Костромина не ограничиваются единым стилем, идеей и темой исследования – это всегда разное, знакомое, и, в то же время, предельно личное высказывание. На стыке двух весенних месяцев, один из которых предваряет начало летнего сезона, мы решили поговорить с Сергеем не только о готовящейся экспозиции, но и о других его проектах, не менее громких и не менее заметных.

Давайте начнём с обсуждения ваших ранних проектов. «Utopia» — это ваш первый зин? Расскажите его историю.

Да, «Утопия» была первым моим зином, первым опытом печати и издания. Тогда я просто исследовал эту тему, а также увлекался эстетикой post-internet и решил спросить своих друзей фотографов и художников, как бы они выразили в нескольких образах утопию. В итоге, вышел такой забавный зин, в котором нет текста, а есть лишь изображения. Сейчас он выглядит довольно наивно, но 10 лет назад смотрелся по-другому.

Второе визуальное исследование «Symbol» вышло в свет в Мельбурне. Почему именно там? Как родилась идея исследования текстур?

Этот зин получился довольно случайно. Тогда ребята из Spooky Books были подписаны на меня в tumblr и flickr, (да, были такие платформы), и написали мне, что им очень нравятся мои работы, и что они бы хотели включить меня в качестве автора в серию своих небольших зинов. Условие было одно – печатаем на ризографе в ч/б. Поэтому я собрал серию фотографий различных текстур и символов, так как мне казалось, что в ризо-печати это может смотреться интересно. В целом, так и получилось – большинством страниц я остался доволен. А сами текстуры я исследовал на тот момент уже несколько лет. Меня всегда привлекали какие-то оставленные элементы, наслоения, отпечатки и прочие вещи, которые при фотографировании превращались в плоские текстуры и образы.

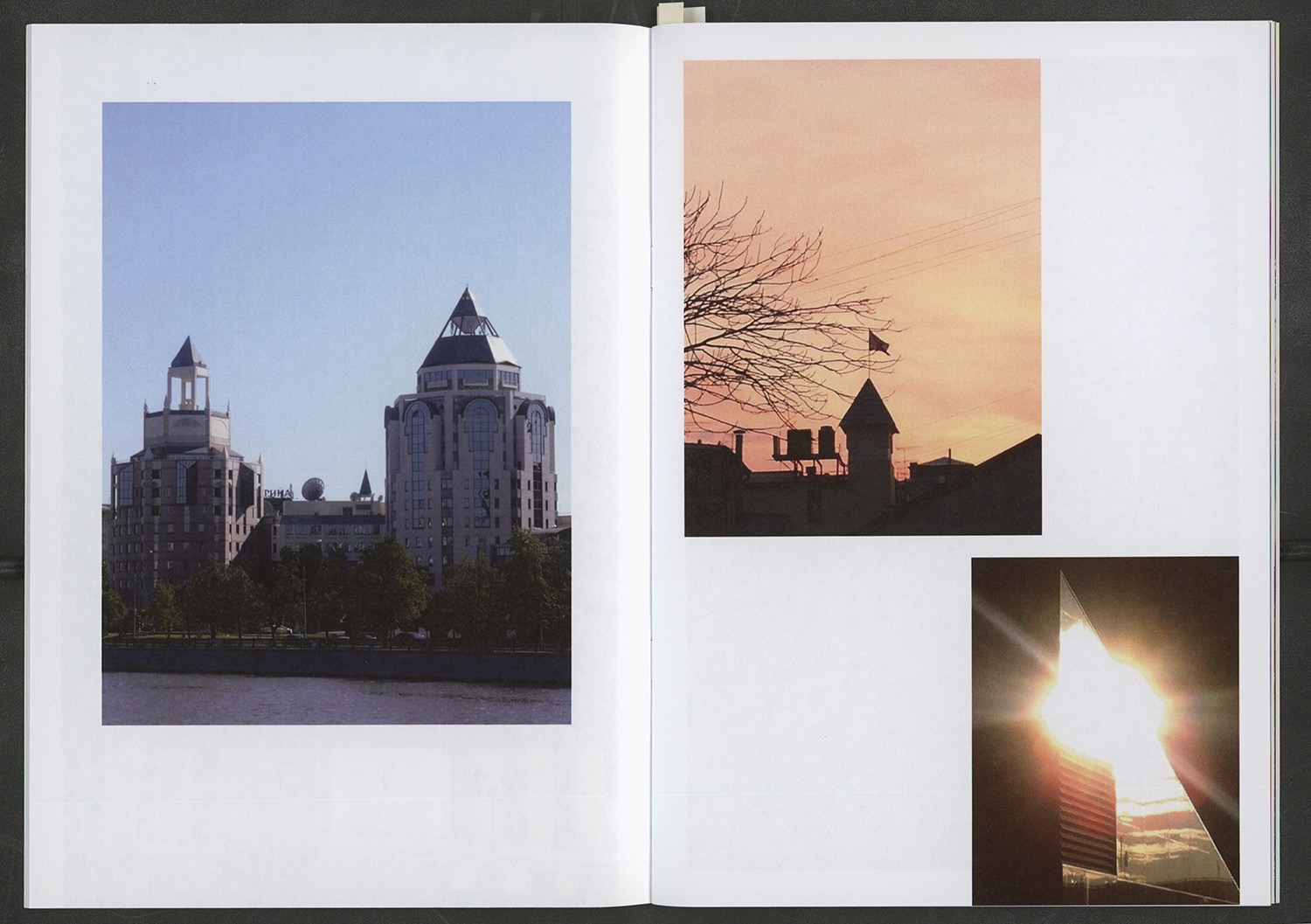

«Castlecity» из линии проектов как будто выделяется. О чем этот проект лично для вас? В чем состоит попытка переосмысления «туристского взгляда» на архитектуру такого типа?

Меня всегда привлекала вернакулярная архитектура, особенно романтика средневековых замков, которую современные люди пытаются переосмыслить и реализовать в совершенно неподходящих городских условиях. Такой абсурд в чистом виде. Раньше люди строили замки и крепости, внутри которых и был город. А сейчас некоторые решают построить свой замок, но чтобы он был встроен в уже готовую городскую инфраструктуру. В этом зине я решил провести небольшое исследование таких точек в городах, куда я как турист приезжал, быстро делал несколько фотографий на телефон и двигался дальше. Пытался отталкиваться от стилистики туристических фотографий, где ты просто двигаешься, как нечто безвольное в массе туристической группы, и лишь иногда успеваешь сделать несколько снимков, которые ты в дальнейшем вряд ли когда-то будешь пересматривать. И вот таким главным элементом твоего тура становится какое-то жилое здание, отдалённо напоминающее замок и абсолютно дисгармоничное сосуществующее с окружающей действительностью.

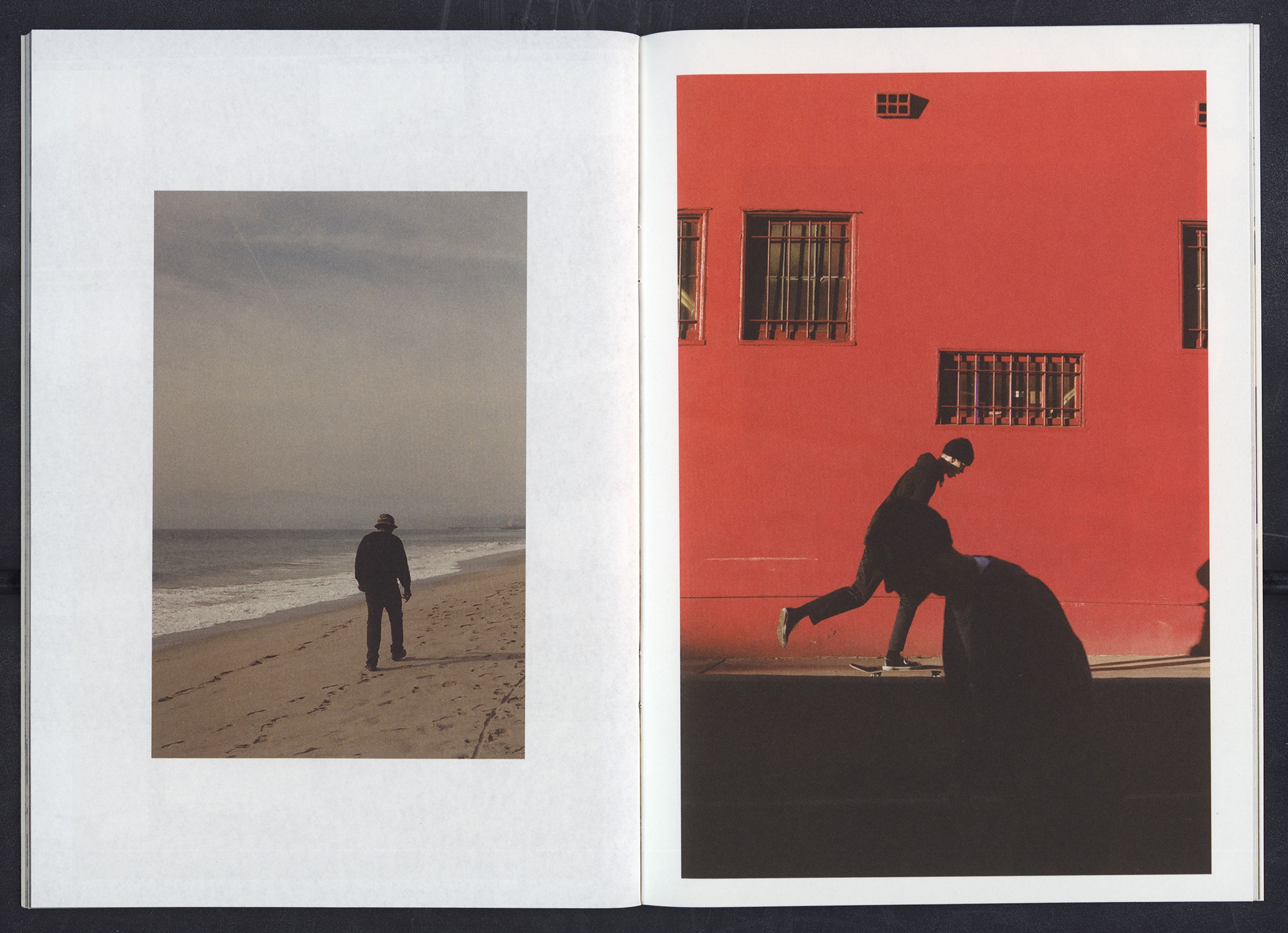

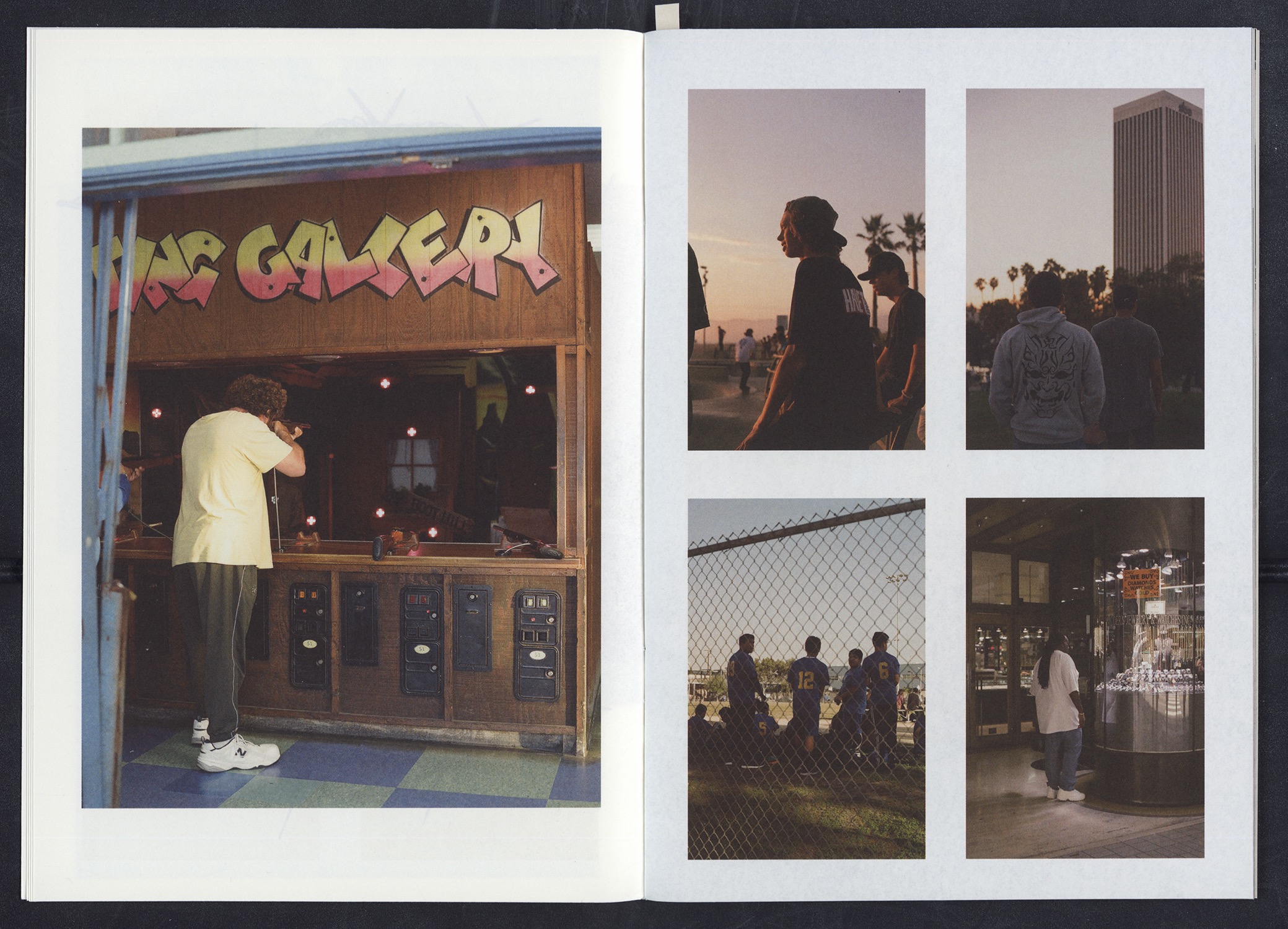

«Goodbye America» — проект посвящённый скейтбордингу. Как он появился? Это коммерческий проект?

Этот проект появился как некий субпродукт другого проекта, изначально не было планов печатать зин. Тогда команда бренда РАССВЕТ поехала в Лос-Анджелес кататься и снимать про это фильм для платформы INRUSSIA. Так вышло, что я тоже присоединился к ребятам. Мы провели там две недели, ребята постоянно снимали фильм, каждый день проводили на спотах. Я и Саша Мадемуазель фотографировали разные моменты этой поездки. В итоге, у нас с ней получился внушительный объём классных фотографий, которые захотелось как-то реализовать. Я сверстал небольшой зин и мы показали его Гоше Рубчинскому – он предложил это дело напечатать и презентовать вместе с коллекцией. Я попросил Толю Титаева сделать несколько рисунков для зина и мы включили их в вёрстку. Презентация прошла в Париже в магазине Comme de Garcons. Наверно, можно сказать, что это был коммерческий проект, да, но изначально он не задумывался таковым вовсе. Название вообще пришло случайно, когда во время вёрстки у меня на фоне играла песня Наутилуса. Мне показалось, что это как-то коррелировалось с нашим настроением тогда: поездка в далекую страну мечты завершилась и нужно было жить дальше.

«A land with no name» — ваш проект 2021 года. Во всяком случае, именно в этом году он вышел в свет в качестве полноценной фотокниги. Какова история этого проекта?

Проект, опять же, довольно долго лежал в папке, и я не мог к нему подступиться. Была идея, но не хватало времени всё собрать и додумать. Реализовался он совершенно случайно. Я заболел ковидом и провёл дома две недели. За это время я смог сверстать книгу, просто потому что особо ничем другим не мог заниматься, а за компом посидеть сил хватало. Предложил этот проект Ивану Шпаку, мы ударили по рукам и запустили процессы.

Почему «земля без имени»? Связано ли это с широкой географией проекта?

Да, в первую очередь, это связано с тем, что проект исследует некоторую метагеографию, и все места, где были сделаны фотографии, сливаются воедино, образуя совершенно новое место, землю, у которой нет реального названия. По крайней мере, для меня лично. Возможно я и нахожусь в поиске этого имени до сих пор.

Чем этот проект является для вас? Это коллекция артефактов, или, может быть, исследование ландшафта?

Я бы сказал, что это в какой-то степени антропологический проект: несмотря на отсутствие человека в кадре, я исследую в этой книге человеческую природу и себя самого. На страницах книги я показываю, как человек влияет на природу и город, на землю, на весь окружающих ландшафт в целом. Что останется на планете, если человек исчезнет в один момент?

«Does a fruit remember that it was once a flower?». Чем обусловлен выбор такого предисловия для книги?

Наверно, хотелось как-то настроить зрителя на несколько поэтическое расположение духа. Сама фраза отсылает нас к вопросу памяти и мимолётности времени. Многим объектам на фотографиях уготовано ограниченное время существования, и мне хотелось на это обратить внимание.

В мае в «Перспективе» состоится выставка ваших работ. Расскажите поподробнее, что будет представлено? Будут ли это только фотографии, связанные с вышеупомянутым проектом?

Да, это будут некоторые принты из книги, плюс новые фотографии на эту же тему, так как для меня она не окончена – я перманентно открываю новые стороны этого проекта. Надеюсь, это подтолкнёт меня продолжить работу над второй частью этого проекта.

О чём эта вторая часть? Над чем вы работаете?

Сейчас работаю над небольшим альбомом, который посвящён собакам. Почти с первых своих дней в фотографии я снимал собак в разных ситуациях. У меня накопилась внушительная подборка. Последние лет 5 я пытался подступиться к этой книге, и вот, сейчас шанс на реализацию, кажется, очень реальный: дизайн готов, тексты написаны. Далее – не менее важная техническая часть. В общем, очень надеюсь, что книга увидит свет в этом году. Также я постоянно о продолжении книги «A land with no name», так как изначально она задумывалась как диптих: в одной части – фотографии без людей, а во второй должны были быть только люди. Со второй частью я забуксовал – внешние условия сильно изменились, мои идеи трансформировались, и я всё ещё веду некую мыслительную работу по поводу того, что должно быть в книге. Но надеюсь, что она тоже в итоге случится и мы с Иваном Шпаком сможем её издать, а также выпустить ограниченным тиражом эти две книги вместе, как альбом-диптих.

Автор: Элина Иудина (ENI)