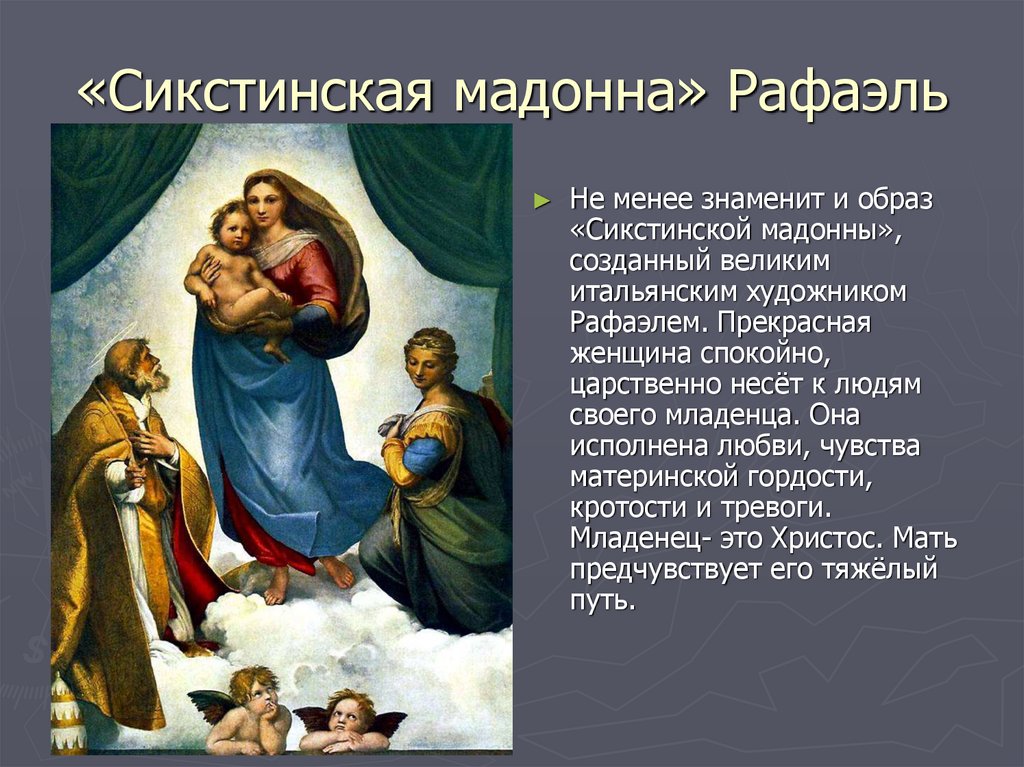

Секстинская Мадона

💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Секстинская Мадона

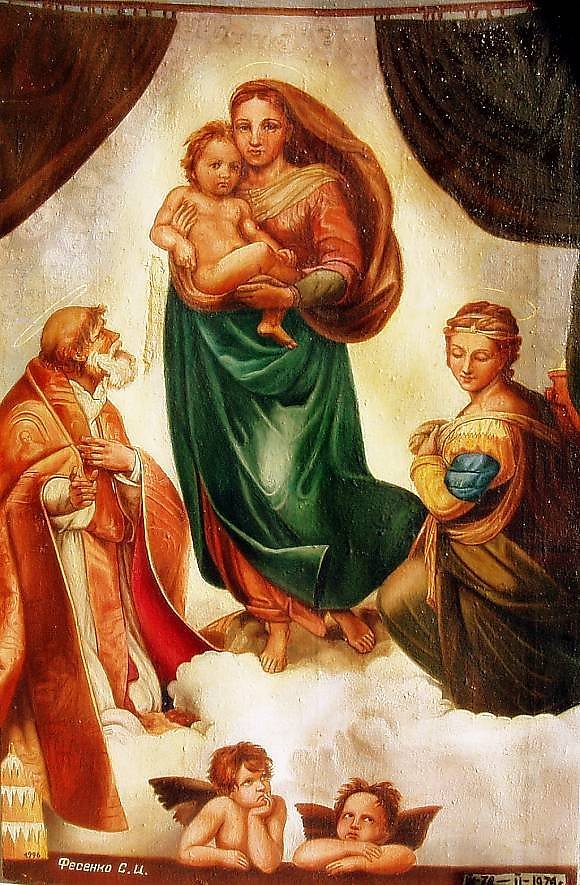

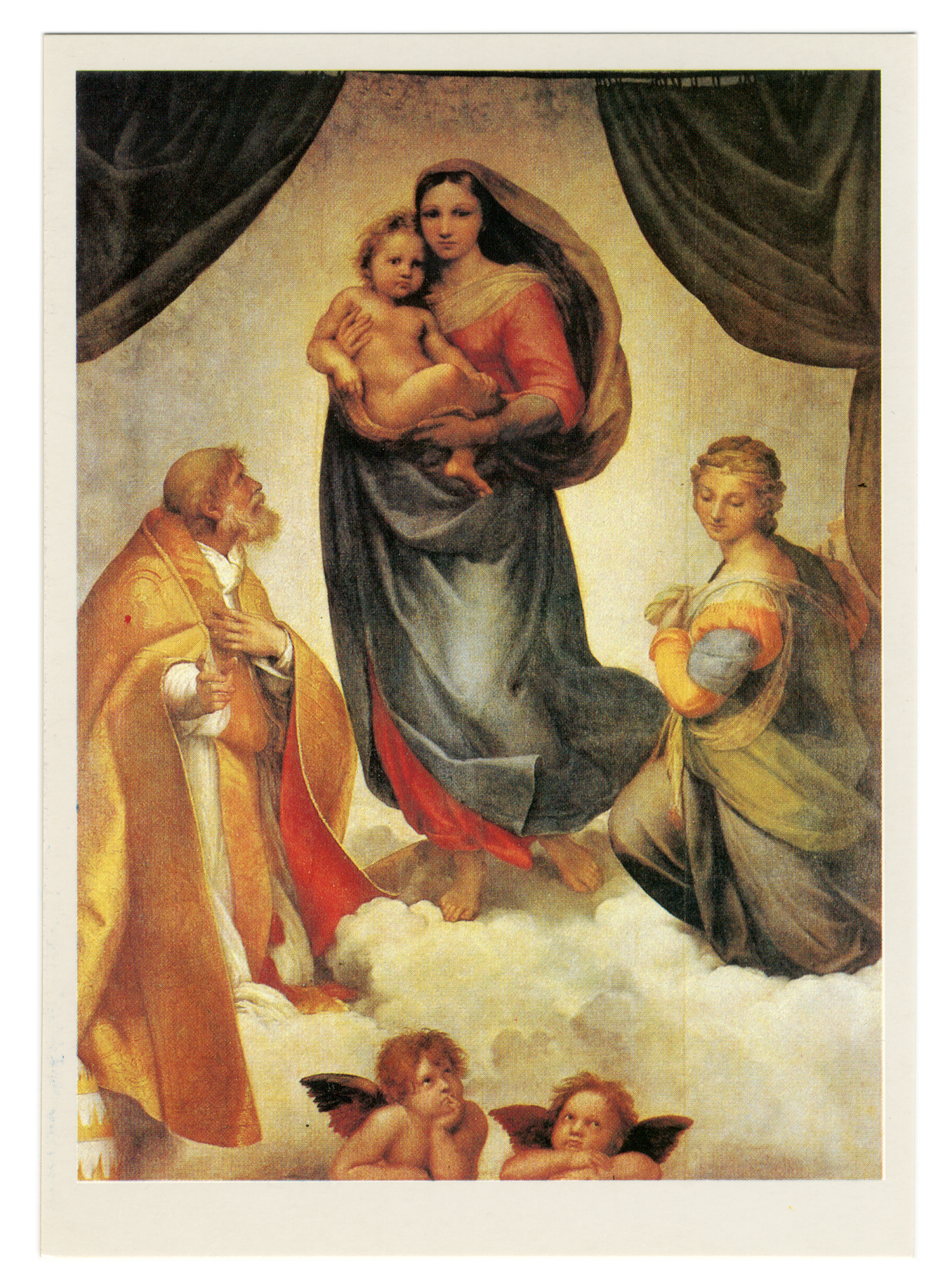

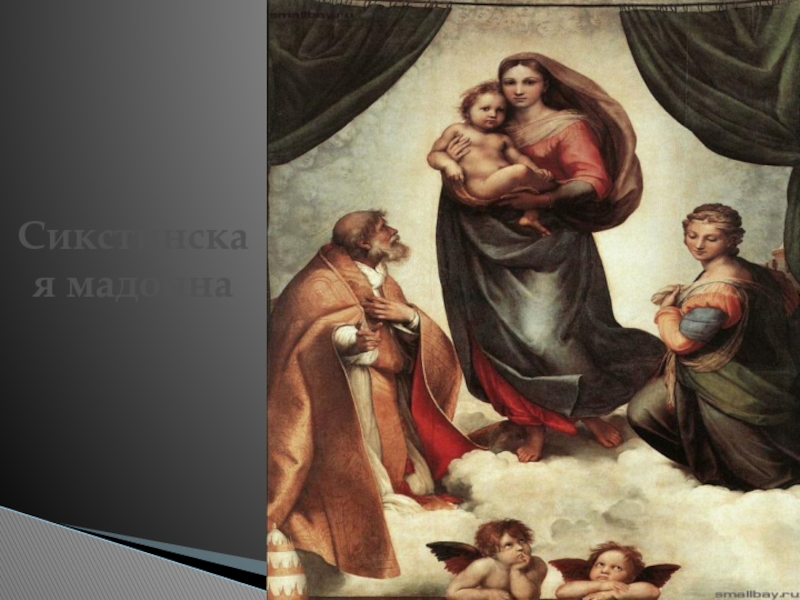

Что прячется за зеленым покрывалом, куда смотрит Папа, и в честь чего получила свое название самая известна картина Рафаэля Санти? Отвечает Тимофей Китнис, историк, богослов, руководитель паломнического культурно-просветительского центра апостола Фомы в Европе.

Всемирно признанный гений эпохи Высокого Возрождения, прославленный автор «Сикстинской Мадонны» и множества других знаменитых полотен Рафаэль Санти появился на свет 6 апреля 1483 года. Это была Страстная Пятница, день распятия Иисуса Христа. Для его отца Джованни Санти, который и сам был даровитым художником, работавшим при дворе местного герцога (он расписывал алтарное пространство в храмах своего родного города Урбино), появление сына стало настоящим подарком. Узнав, что родился мальчик, он был вне себя от радости, и когда его спросили, как назвать новорожденного, будто бы воскликнул: «Конечно же, как ангела, — Рафаилом!» В итальянском варианте получилось — Рафаэль.

Случай с Рафаэлем — один из редчайших, исключительных, когда в истории закрепилось только имя мастера. Микеланджело (Буонарро́ти), Данте, Рафаэль — вот, кажется, и все. Это свидетельствует об особом, трепетном отношении итальянцев к этим великим сынам своего народа, когда достаточно одного только имени — и сразу понятно, о ком речь.

Ребенком Рафаэль рос в самом деле «ангельским»: у него были огромные задумчивые глаза, светлые волосы, по натуре он был мальчик тихий и кроткий, склонный к одиночеству и размышлению. Способствовало этому еще и то, что Рафаэль рано потерял родителей. Его мама умерла, когда мальчику было всего восемь лет, а в одиннадцать он лишился и отца.

Таким он, собственно говоря, и остался, даже когда повзрослел. Впоследствии о Рафаэле много чего насочиняли, будто бы он вел разгульную жизнь, не отказывал себе в самых разных удовольствиях… А в действительности вел он почти затворнический образ жизни и искренне веровал в Бога. Может, он не был таким уж оригинальным религиозным мыслителем, но был настоящим добрым католиком. Умрет Рафаэль, кстати сказать, тоже в один из дней Страстной недели, предварительно исповедавшись и причастившись.

Несколько лет Рафаэль работал в мастерской Пьетро Перуджино, еще одного знаменитого мастера итальянского Возрождения. Мастерская была обширная, и великий Перуджино нередко отдавал своим ученикам дописывать работы, которые ему заказывали. Доводилось заниматься этим, наверное, и молодому Рафаэлю. Именно здесь, под руководством — и, наверное, не без влияния — Перуджино, он начал писать своих «Мадонн». Всего он напишет их за свою жизнь более трех десятков!

Мадонна с щеглом – одна из лучших работа Рафаэля во Флорентийском периоде

В двадцатилетнем возрасте отправился во Флоренцию — город, где цвели, казалось, самые прекрасные плоды европейского искусства. Однако во Флоренции Рафаэль надолго не задержался. Довольно скоро он обнаружил, что слава Флоренции как культурной столицы мира уже не вполне соответствует действительному положению дел. Сохранившиеся в этом городе художественные школы и живописцы зачастую оказывались лишь копиями прославленных мастеров прошлого, и учиться у них было нечему — во всяком случае, Рафаэлю. Поэтому, когда уже получившему первую известность художнику довелось познакомиться с Папой Римским Юлием II и тот пригласил его в Рим, художник с радостью воспользовался этим приглашением. Со временем Рафаэль стал главным художником папского двора и всю жизнь пользовался расположением понтифика, в том числе и после того, как Юлия II сменил Лев X.

В Риме он и создает самую знаменитую из своих «Мадонн» — «Сикстинскую».

Считается, что это полотно появилось в 1513 году, хотя точная дата неизвестна. Зато известна предыстория появления этой картины — ее рассказал как-то сам Рафаэль своему другу. Однажды, еще когда он жил во Флоренции, он долго не мог уснуть, а когда наконец задремал, то увидел Саму Богородицу, явившуюся перед ним в неописуемо прекрасном свете. Со временем детали видения в его памяти потускнели, но на всю жизнь осталось ощущение дивной чистоты и сияния, как бы изнутри наполнявшего образ Пресвятой Девы. Все «Мадонны», которых писал с той поры Рафаэль, были последовательными попытками приблизиться к тому идеалу красоты и чистоты, к той несказанно прекрасной идее, которая была однажды ему открыта.

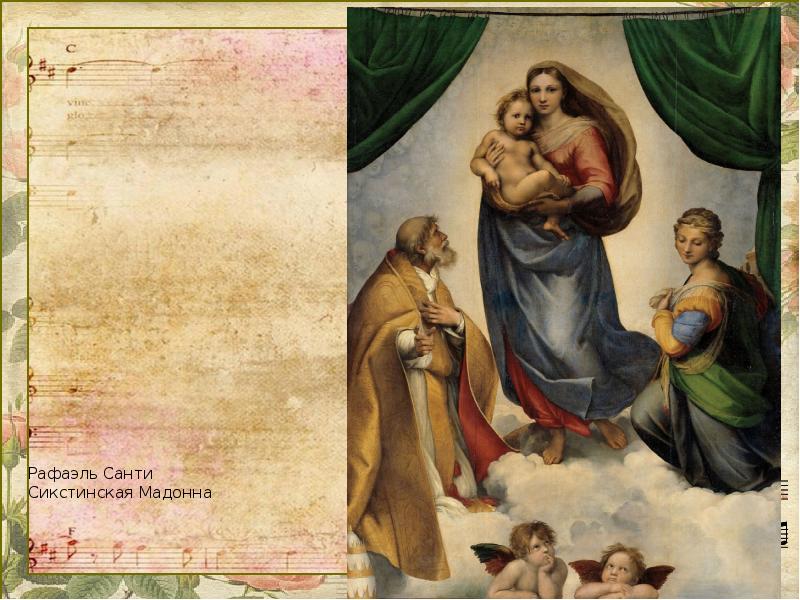

«Сикстинская Мадонна» предназначалась для алтаря монастырского храма в честь святого папы Римского Сикста II в провинциальном городке Пьяченце, примерно в 60 км от Милана. Сикст II жил в III веке, еще задолго до разделения Католической и Православной Церквей, и в обеих почитается как святой мученик. Титул «папа Римский» в те времена означал всего лишь «епископ города Рима».

Полотно заказал Рафаэлю Папа Юлий II. Он приходился племянником одному из своих предшественников на римском престоле, Папе Сиксту IV, который, в свою очередь, позаимствовал имя у христианского мученика III века.

«Сикстинская Мадонна» располагалась в передней части алтаря, прямо за Распятием. На него-то и указывает рука папы Сикста, изображенного справа (для зрителей — слева) от Богородицы. Святой мученик, встретившийся со Христом в увековеченной Рафаэлем вечности, указывает на Крест — символ страдания, через которое только и может совершаться спасение человека.

Сегодня, когда полотно находится в Дрезденской галерее, смысл жеста папы Сикста не столь ясен. А для прихожан церкви в Пьяченце он был вполне очевиден.

С левой (для нас с вами — с правой) стороны от Девы Марии Рафаэль изобразил святую мученицу Варвару — покровительницу Пьяченцы, часть мощей которой покоилась здесь же в церкви. Характерно, что Богородица и Младенец Христос у Нее на руках оказываются у Рафаэля вписаны в «мученический» треугольник, что как бы предвозвещает и Их мученические судьбы.

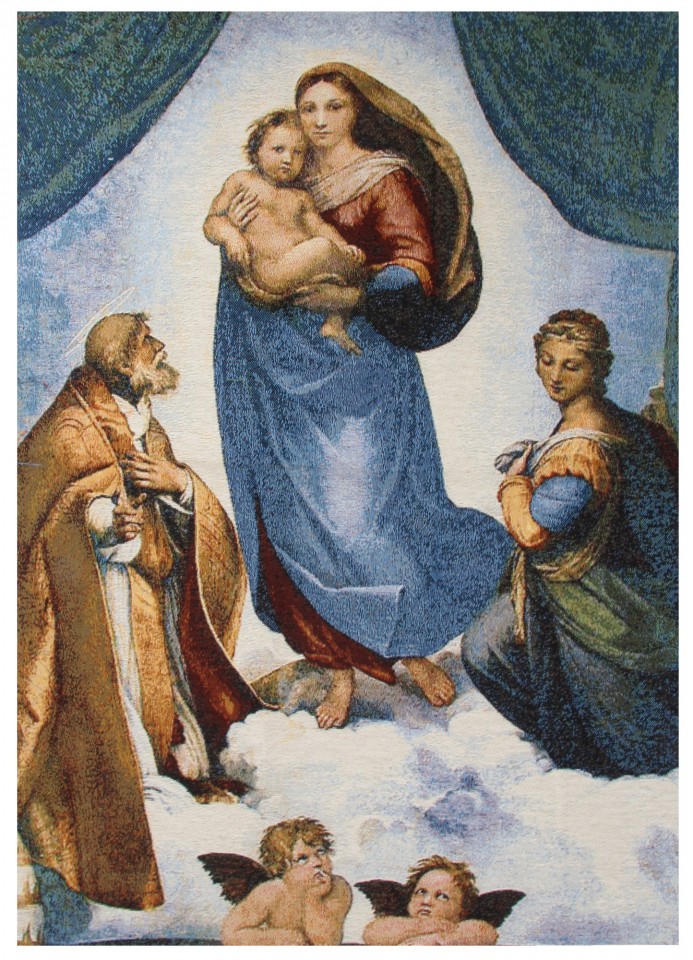

Первое, на что обращает внимание всякий зритель, — это глаза Девы Марии и Младенца Иисуса, мгновенно приковывающие к себе наше внимание. Это глаза, полные грусти, глаза, знающие будущее наперед, но при этом нежные и любящие. Поражает не по-детски серьезный взгляд Младенца, пришедшего в мир спасти людей — тех самых, которые прибьют Его к Кресту. Поражает и глубина взгляда совсем еще юной Девы, хорошо запомнившей пророчество Симеона Богоприимца: Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец (Лк 2:34–35).

Действительно, ходили разговоры, будто образ Девы Марии Рафаэль писал со своей возлюбленной, натурщицы Маргариты Лути (она была дочерью пекаря и потому называлась Форнариной — «булочницей»). Правда это или нет, сказать невозможно, тем более что не до конца ясно даже, в каких отношениях состояли художник и Форнарина. Вскоре после смерти Рафаэля эта женщина была пострижена в монахини «в память о Рафаэле» — вот, по большому счету, и все «доказательства». Версия о натурщице как прообразе Мадонны выглядит в целом не более правдоподобно, чем предположение, что в лике Сикстинской Мадонны художник воплотил свое представление об идеале женственности, отдал дань памяти своей рано ушедшей матери…

Невозможно не обратить внимание на двух упитанных ангелов на первом плане — за прошедшие столетия их пухлые фигурки сделались чуть ли не «торговой маркой» итальянского Возрождения. Часто обращают внимание и на Самого Младенца, тельце Которого выписано тщательно, вплоть до складочек на руках и ногах. Это и впрямь характерная черта искусства Возрождения — возвращение к античным формам, большее, чем прежде, внимание к телосложению, к «телесной» стороне. Но это ни в коем случае не возврат в язычество, как приходится иногда слышать от ревнителей «чистой» духовности. Античный художественный язык позволяет Рафаэлю подчеркнуть, что Христос, ни на мгновение не переставая быть Богом, пришел на землю как истинный Человек, во всем подобный нам, кроме греха. А это уже важная богословская мысль.

К слову сказать, ангелы у ног Девы Марии — не единственные представители горнего мира на полотне Рафаэля. Если внимательнее присмотреться к облакам, на фоне которых шествует Богородица, становится ясно, что это ангельские лики. Невидимо присутствует на полотне и Сам Господь: колышущиеся как бы от ветра одежды Пресвятой Девы и плат на Ее голове — не что иное, как указание на действие Духа Святого.

Этот занавес из грубой зеленой ткани, как бы обрамляющий собой представляющееся нам небесное зрелище, традиционно вызывал много вопросов. Что это за полотно и для чего оно? На этот счет высказывалось много разных догадок. Самое правдоподобное, на мой взгляд, объяснение заставляет нас вспомнить об Иерусалимском храме и той завесе, которая отделяла его главную святыню — Святая святых — от основного храмового пространства. В тот момент, когда Христос испустил дух на Кресте, завеса, как сказано в Евангелии, раздралась надвое, сверху донизу (Мф 27:51), и доступ в Святая святых, куда прежде мог входить один только первосвященник, и то лишь однажды в году, оказался открыт всему человечеству. Этот зеленый занавес, драпирующий полотно Рафаэля, вероятно, и есть та самая завеса, раздравшаяся посредине в момент крестной смерти Иисуса Христа и открывшая всякому человеку вход в Царство Небесное.

© Журнал Фома. Все права защищены, 2000—2020

Сикстинская Мадонна Рафаэля. Почему это шедевр Возрождения?

«Сикстинская Мадонна»: главные загадки великой картины Рафаэля

История одного шедевра: «Сикстинская Мадонна» Рафаэля - Статьи

«Сикстинская Мадонна» — шедевр Возрождения: символы, зашифрованные...

Шедевр Рафаэля Сикстинская Мадонна (Алина Алексеева-Маркезин) / Проза.ру

До середины XVIII века картина была известна только в Пьяченце. Слава к ней пришла после того, как саксонский курфюрст Август III привез её в Дрезден.

Это монументальная работа. Почти два на два метра. Только подумайте, какое впечатление производила эта картина на людей XVI века. Казалось, что Мадонна спускается с небес. Ее глаза не полуприкрыты, не смотрят в сторону или на младенца. Она взирает на нас. А теперь попробуйте представить, как это выглядело в церковной обстановке. Люди только входили в храм и сразу встречались взглядом с Богоматерью — ее образ был виден в далекой перспективе, задолго до того, как человек подходил к алтарю.

За Мадонной наблюдают папа Сикст II и святая Варвара. Они были реальными историческими персонажами, которых за мучения церковь канонизировала.

Папа Сикст II недолго пробыл на престоле — с 257 по 258 год. Ему отрубили голову при императоре Валериане. Святой Сикст был покровителем итальянского папского рода Ровере, название которого переводится как «дуб», поэтому на золотой мантии вышиты желуди и листья этого дерева. Тот же символ присутствует и на папской тиаре, три короны которой символизируют царство Отца, Сына и Святого Духа.

Святая Варвара не случайно выбрана для этого полотна. Она была покровительницей Пьяченцы — для церкви именно в этом городе писал Рафаэль свою Мадонну. История этой женщины крайне трагична. Она жила в III веке, ее отец был язычником, а девушка обратилась в христианство. Естественно, батюшка был против — долго пытал дочь, а затем и вовсе обезглавил.

Фигуры образуют треугольник. Это подчеркивает раскрытый занавес. Он же делает зрителя соучастником действа, а также символизирует разверзнутые небеса.

Задний фон — вовсе не облака, как может показаться, а головы младенцев. Это еще не родившиеся души, которые пока на небесах и славят бога. Ангелы внизу своим бесстрастным видом говорят о неизбежности божественного промысла. Это символ принятия.

Заказ на написание полотна Рафаэль получил от папы Юлия II. Таким образом понтифик хотел отметить включение Пьяченцы (городок в 60 км к юго-востоку от Милана) в состав Папской области. Территория была отвоевана у французов в ходе борьбы за северные итальянские земли. В Пьяченце находился монастырь святого Сикста — покровителя рода Ровере, к которому принадлежал понтифик. Монахи активно агитировали за присоединение к Риму, за что Юлий II решил их отблагодарить и заказал у Рафаэля заалтарный образ, на котором Богоматерь является святому Сиксту.

Мы не знаем, кто именно позировал Рафаэлю для Мадонны. По одной из версий, это была Форнарина — не только натурщица, но еще и возлюбленная художника. История не сохранила даже ее настоящего имени, не говоря уже о подробностях жизни. Форнарина (буквально — булочница) — это прозвище, которым она была обязана профессии своего отца-пекаря.

Легенда гласит, что Форнарина и Рафаэль случайно встретились в Риме. Живописец был поражен красотой девушки, заплатил ее отцу 3000 золотых и забрал к себе. Следующие 12 лет — до смерти художника — Форнарина была его музой и моделью. Что же произошло с женщиной после смерти Рафаэля, неизвестно. По одной версии, она стала куртизанкой в Риме, по другой, — постриглась в монахини и вскоре скончалась.

Но вернемся к «Сикстинской Мадонне». Надо сказать, что слава к ней пришла много позже после написания. Два века она пылилась в Пьяченце, пока в середине XVIII века ее не купил Август III, курфюрст саксонский и король польский, и не увез ее в Дрезден. Несмотря на то, что тогда картина не считалась шедевром Рафаэля, монахи торговались два года и заломили цену. Августу же было не принципиально — купить это полотно или другое, главное — кисти Рафаэля. Именно его картин не хватало в коллекции курфюрста.

Когда «Сикстинскую Мадонну» привезли в Дрезден, Август III якобы самолично отодвинул свой трон со словами: «Дорогу великому Рафаэлю!», когда носильщики замешкались, пронося шедевр по залам его дворца.

Прошло еще полвека, и «Сикстинская Мадонна» стала хитом. Ее копии появились сначала во дворцах, потом в буржуазных особняках, а затем в виде эстампов и в домах простых людей.

Полотно чудом уцелело в годы Второй мировой войны. Сам Дрезден был разрушен до основания. Но «Сикстинскую Мадонну», как и другие картины Дрезденской галереи, спрятали в товарном вагоне, стоявшем на рельсах в заброшенной каменоломне в 30 км к югу от города. В мае 1945 года советские войска нашли картины и привезли в СССР. Шедевр Рафаэля хранился в запасниках Пушкинского музея 10 лет, пока не был возвращен вместе со всем дрезденским собранием властям ГДР в 1955 году.

Рафаэль творил в то время, когда Возрождение достигло кульминации развития. Он был современником Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. Рафаэль тщательно изучил их технику, это был правильно выбранный инструмент для исполнения художественных замыслов.

За свою жизнь Рафаэль создал несколько десятков «Мадонн». Не только потому, что их часто заказывали. Художнику была близка тема любви и самоотречения, она была одной из важнейших в его творчестве.

Свою карьеру Рафаэль начал во Флоренции. Во второй половине 1508 года он переезжает в Рим, который в то время становится центром искусств. И этому немало способствовал вступивший на папский престол Юлий II. Это был крайне честолюбивый и предприимчивый человек. К своему двору он привлек лучших художников Италии. В том числе и Рафаэля, который при содействии архитектора Браманте стал официальным художником папского двора.

Ему поручено расписать фресками Станцу делла Сеньятура. В их числе была и знаменитая «Афинская школа» — многофигурная (около 50 персонажей) композиция, на которой представлены древние философы. В некоторых лицах угадываются черты современников Рафаэля: Платон написан в образе да Винчи, Гераклит — Микеланджело, Птолемей очень похож на автора фрески.

А теперь минутка для рубрики «мало кто знает». Рафаэль был еще и архитектором. Он достраивал после смерти Браманте собор Святого Петра в Ватикане. Кроме того, он построил в Риме церковь, капеллу, несколько палаццо.

Учеников у Рафаэля было немало, правда, самый известный из них приобрел славу благодаря порнографическим рисункам. Рафаэль никому не смог передать свои секреты. В дальнейшем его картины вдохновляли Рубенса, Рембрандта, Мане, Модильяни.

Рафаэль прожил 37 лет. Точно назвать причину смерти нельзя. Под одной, версии, из-за лихорадки. По другой, — из-за невоздержанности, которая стала стилем жизни. На его гробнице в Пантеоне есть эпитафия: «Здесь покоится великий Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побеждённой, а после его смерти она боялась умереть».

Понравился материал?

Поделитесь с друзьями!

Как создавались самые известные картины? Что хотел сказать художник? Онлайн-вернисаж культовых полотен.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-62623 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31.07.2015 При полном или частичном использовании материалов ссылка на «Дилетант» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «Дилетант» — diletant.media. Разработанно в notamedia

Реальное Лишение Дественности Скачать

Много Мужиков Ебут Одну Онлайн

Выебали До Слез

Ебут Худенькую Онлайн

Жара Империя Секса

.jpg)