Пьяный Одиссей или странник в Петушки

Лизавета Ивановна

Странников в литературе много. Пойти можно от хитроумного Идальго Сервантеса, а дойти до кафкианского Карла Росмана – всех не обойдешь. Русских странников поменьше (оно и понятно, ведь, как говорится, в масштабе дело). Двое из них – очарованные. Один по заглавию, второй – привычкой.

В обоих случаях читатель оказывается (рано или поздно) в вагоне. Вот только Веничка знает о своем маршруте, он едет в Петушки, к своему счастию. Он не крепостной крестьянин, но оказался «внизу общественной лестницы», на которую теперь плюет, громко и гордо сообщая об этом читателю. Дойдя до определенного состояния между первым и вторым бутербродом (так обозначает герой промежуток между первой и девятой рюмкой), Веничка вспоминает историю. «Лет пять назад поселился я в Орехове-зуеве». А дальше байки, и ведь просто все – как Иван Северьяныч «раз, да убил», Веничка у нас раз, да выпил. От перемены мест слагаемых, получается, сумма не меняется: как герой Лескова плыл, не сопротивляясь течению, так и Веничка идет на поводу у пристрастия. Покорность перед судьбой, попадая в рамки исторического процесса, деформирует оболочку, не суть. Именно это свидетельствует незначительным переменам в характере героев, которым выпадает роль странника в том или ином произведении – они идут в ногу со временем. Символика же (недостижимое счастье, библейские мотивы и, в данном случае, поезд) остается неизменной.

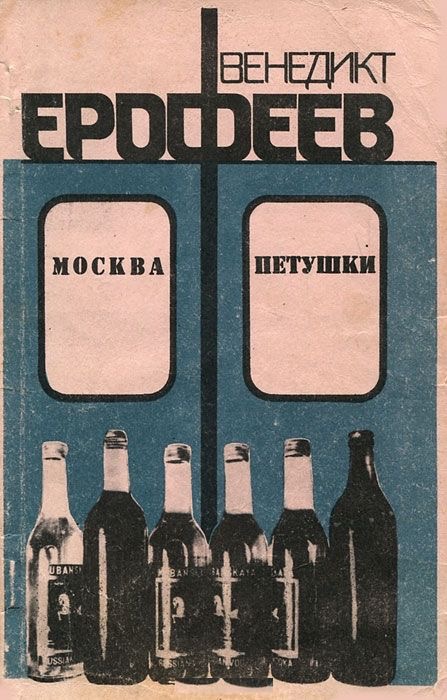

Веничка – русский странник, увязший в зависимости, предстал в тысяча девятьсот семидесятом году перед глазами читателей, живущих в по-брежневски вязкой стране. Герой открыто причисляет себя к народу, оглядывает, подчеркивает одну из самых важных черт национального характера: «Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь!».

Отличный от выбора Лесковсого Ивана, Веничкин смысл – не служение цели, но конфликт между категориями нужного и желанного. Заповедь стыда, как Веня говорит, со времен Ивана Тургенева существующая, обрамляет внутреннюю борьбу – правила Веничка знает, но делает все равно по-своему, взывая к воображаемому Богу : «Ведь не это мне нужно, не это. Но это желанно».

Герой Ерофеева «имеет философский склад ума» и рад бы им воспользоваться, он, как и многие другие русские странники, носит в себе чрезвычайную силу, но применения ей найти не в состоянии. Веничка говорит: «Какая разница им, что я там делал? Чего хотел, то и делал. Я независимый!», но приняли ли его за мавра попутчики – крайне важно. Смысл его отнюдь не в оценке, но в желании создавать определенное впечатление. Таков эмоциональный портрет.

Созданный Лесковым образ «очарованного богатыря» – образ широкого обобщения. Оно позволяет осмыслить настоящее и будущее народа. Народ – младенец-богатырь на сцене исторического действия, он имеет необходимый для этого запас сил. Силы Венички (странника позднего) изначально слабы, он – странник двадцатого века. Герой проносит через свое путешествие две формулы русского менталитета : «О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное время в жизни моего народа — время от рассвета до открытия магазинов!», «Граница — это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на нерусском…». Такой подход не гармонирует с образом «спившегося интеллигента и только». Возможно, именно поэтому фрагмент текста, где Веничка ведет беседу с Семенычем, заканчивается парафразом библии: «Все это я видел, совершенно отчетливо, и свидетельствую об этом миру».