Постмодернизм или то, что умерло 8 лет назад. Часть 2

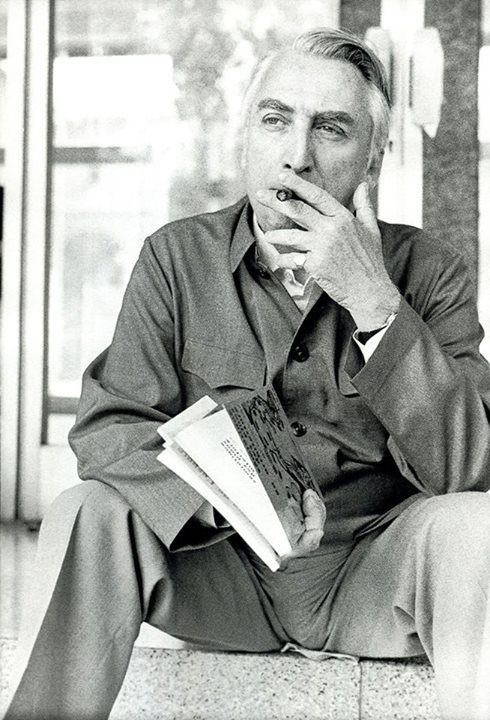

Pavel Zakharov

Надеюсь, что вас заинтересовала данная тема. В любом случае мы продолжим.

4. Постмодернизм поддерживает методологический принцип множественности. Он выражается, во-первых, в том, что нет и не может существовать какого-то единого метода познания, правил мышления, стратегии исследования, способ изучения каждого предмета зависит от ситуации, в которой находится изучающий. Во-вторых, постмодернизм отрицает возможность устойчивого знания о какой-то сфере реальности, поскольку в мире вообще ничего не повторяется в точности. И, в-третьих, отрицается так называемая бинарная (двузначная) логика, согласно которой каждое утверждение либо правильно, либо неправильно, предметы либо обладают какими-то свойствами, либо не обладают – согласно позиции постмодернизма, любое однозначное суждение обедняет представление об объекте. Знание по какому-то вопросу – это всегда совокупность бесконечного множества возможных суждений о нем.

5. Постмодернизм считает, что сознание современного человека неизбежно находится в плену стереотипов, поскольку массив уже произведенных цивилизацией представлений о мире очень велик. Необходимо «постмодернистское усилие», чтобы выйти из-под груза этих представлений и сформулировать собственное суждение. Поэтому постмодернизм стремится быть не понятным и доступным, а парадоксальным, и многие его идеи направлены на растормаживание мышления, переоценку ценностей, переворачивание привычных взглядов.

Теперь хотелось бы ознакомить вас с основными концепциями философии постмодерна:

Концепция реальности.

С точки зрения постмодернизма, трактовка мира как космоса – устойчивой внутренней рациональности, закономерности, постоянных существенных связей не может быть обоснована. Бытие – это хаос, находящийся в состоянии самоорганизации, в нем нет никаких единых централизующих принципов. Традиционная философия предполагала, что за явлениями можно разглядеть сущность вещей.

В жизни мы очень много имеем дело не с вещами в их реальном, буквальном смысле, а с их символическими смыслами.Например, реклама формирует феномен «символического потребления», когда люди ориентируются на значения, приписываемые некоторому товару, а не на его реальные характеристики. Существенным процессом становится в этом контексте отделение знаков от их исходных значений, вплоть до образования симулякров. Симулякр – это «чистый» знак, которому ничего не соответствует в реальности, который имеет только символический смысл (нечто, созданное на пустом месте). Например, многие «звезды» – это симулякры. Другой пример: в мире ежедневно совершается сделок на 600 миллионов долларов, а реальных товаров переходит на 12 миллионов. Когда симулякров вокруг становится слишком много – а в современном обществе так и происходит – место реальности занимает гиперреальность– искусственная, сконструированная, причем не кем-то специально, а всеми понемногу.

Археология дискурсов.

Дискурс – это система высказываний, выражающая содержание определенной предметной области и включенная в определенную обусловленную традицию знания. Например, медицинский дискурс – это взгляд врача, опирающего на медицинские знания и рассуждающего так, как принято в медицине. Понятно, что он отличается от дискурса религии, даже если они рассматривают один случай. Подвидом дискурса является нарратив. Нарратив – это повествование, история, рассказанная с определенных позиций, смысл которой определяется финалом (как анекдот рассказывается ради концовки). Нарратив всегда субъективен: рассказывает нарратор. Дискурс более объективен: так смотрит представитель определенной социальной группы. Но все равно это не настоящая объективность. Совсем объективного знания, с точки зрения постмодернизма, не существует.

Постмодернизм отрицает возможность знания, соответствующего только объекту: знание всегда зависит от поставленного вопроса. Можно сказать. что любой взгляд формируется в пределах некоторого дискурса. Это означает не только, что возможны разные точки зрения на объект. Это предполагает, что определенный способ видения явления до некоторой степени создает это явление.

Шизоанализ.

Это взгляд на человека, во многом составленный как переворачивание классического психоанализа. У постмодернистов человек определяется как «машина желаний». Желание – это его основная функция, создающая реальность (например, производство), движущая сила социального бытия. При этом желание коренится в бессознательном, а бессознательное в постмодернизме трактуется не так, как в классическом психоанализе, где оно рассматривается как пополняемое вытеснением, детерминированное индивидуальным опытом, во многом объяснимое семейной историей и т.д. Это нечто абсолютно свободное и действующее произвольно, пульсирующий внутри человека хаос. Когда-то оно сдерживалось регуляторами традиционного общества, но капитализм запустил непрерывную работу машины желаний. Так что симптом современной цивилизации – «активная шизофрения», при которой человек стремится к удовлетворению своих желаний вплоть до саморазрушения.

Это все, что хотелось объяснить, пояснить и рассказать о философии постмодерна. К сожалению или счастью, но постмодерн исчерпал себя примерно 8 лет назад. На смену ему ворвался метамодернизм, о котором мы поговорим позже.