Постмодерн

https://t.me/defensorcivitatisПостмодерн - как часто мы слышим это слово. Но понимаем ли мы в действительности его содержание? Считаем ли мы нужным его понимать? Меж тем разговор о природе постмодерна может дать ответы на многие вопросы. Даже на самые, казалось бы, отдаленные от этой философской темы.

Например, изучение природы постмодерна позволяет понять современную политику и современную войну.

Постмодернизм в силу своей размытости и умышленной традиционной и теоретической безосновности внесистемен, и потому не определяем в каких-либо формулировках в принципе. Его можно только схватить в интеллектуальной интуиции и как-то попытаться описать.

Часть 1 - Психологический аспект

Человеческий, особенно женский ум, склонен зацикливаться, крутиться вниманием вокруг своей персоны, вокруг возникших проблем и опасений, и тем самым актуализировать страхи, вызывать их к жизни. По простому сказать, склонен материализовать напряжение внутренней жизни.

При пестуемом, исповедуемом и проводящемся в жизнь ныне эгоизме в виде неограниченных свобод сформирован некий тип замкнутого на свои проблемы субъективиста-эгоцентрика, и вся эта и ранее присутствовавшая, а теперь только оголившаяся психологизация, имманентизация страхов и опасений и связанные с ними внутренние состояния увеличиваются в значительной степени, причем, во многом независимо от воли и сознания человека.

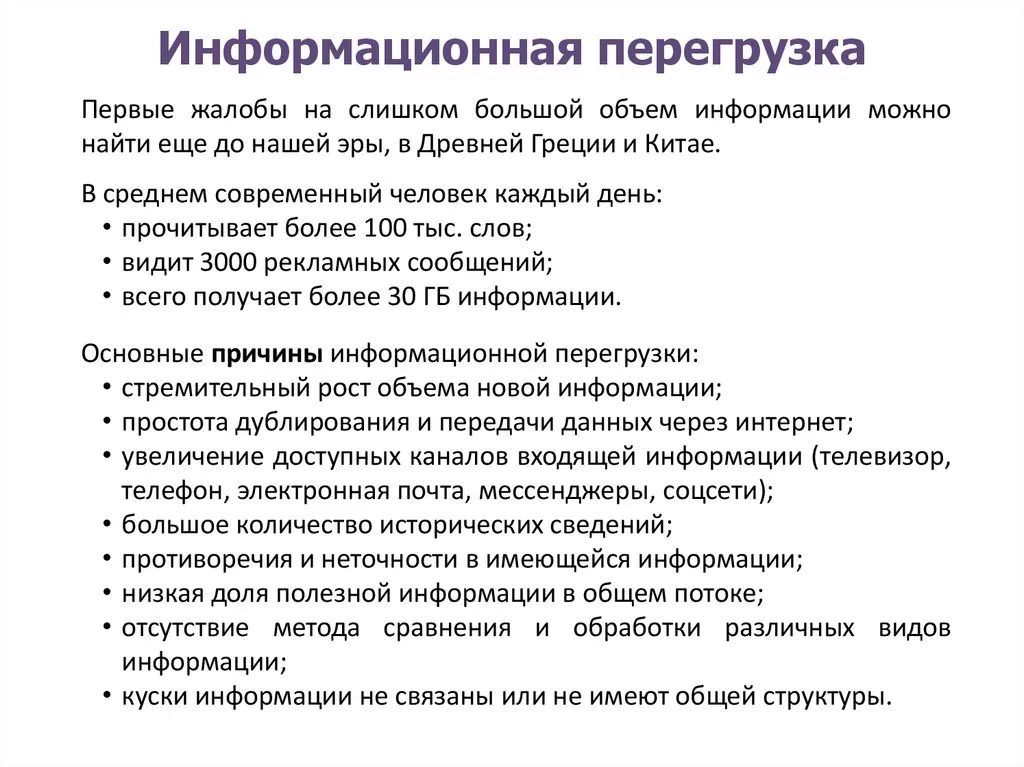

Современные люди, изолированные и ограниченные в пространстве физически, вовсе не изолированы от воздействия на сознание, как извне, так и изнутри. Тот льющийся информационный поток, вплоть до психоза, поток информации, от которого не скрыться, сам по себе может вызвать в некоторых неустойчивых душах тяжелое расстройство, невроз или депрессию. И это, происходящее на наших глазах бинарное, психо-биологическое воздействие на огромные массы людей, на душу и тело каждого, может привести человечество к более тяжким травмам и последствиям, чем сам очередной вирус.

Люди так или иначе, в той или иной мере смотрят, слушают, осмысляют, переживают идущую со всех сторон информацию и ощущают страх и дискомфорт спинным мозгом, особенно при нагнетании и муссировании проблем, полной размытости перспектив, неопределенности будущего. А страх, если уж он вселился и разрастается со временем внутри человека, парализует (как минимум, расшатывает) волю и разум. Особенно в ситуации ограниченности свободы передвижения, контактов, живых личных контактов (подчеркиваю это особо).

Именно сегодня в мире развязана игра нервов, взаимных обвинений и претензий, экономической, финансовой, военной агрессии, — всего того, что ныне определяется как третья мировая война гибридного типа.

При подручности, уязвимости и связанности глобального мира и господстве над умами коммуникативной стихии, изобилующей элементами постправды и фейков, сетевому сообществу не избежать серьезных деформаций сознания. Честно говоря, я не могу пока понять, как в нынешней ситуации чувствует и ведет себя человек, лишенный трансцендентной веры, живущий только реалиями и ценностями мира, которые поплыли на наших глазах и сделали будущее еще более неопределенным и размытым. Когда человек «весь здесь», он лишен рычагов, на которые мог бы опереться.

Если бы наши состояния, ощущения и настроения были просто следствием нашего одиночества или вызваны только особенностями психической организации личности … но это в значительной степени и работа коллективного бессознательного.

Юнг утверждает, что порожденный цивилизационным разрывом между природой и культурой «зазор» породил универсальный человеческий невроз. Он, по Юнгу, значительно усиливается и осложняется с ходом прогресса культуры и деградации окружающей среды.

Юнг рассуждает так: «Индустриальная революция еще более отдалила человека от его бессознательного и природы. Это повлекло за собой усиление коллективных иррациональных сил, психическую инфляцию, обезличивание и атомизацию людей, появление массового человека с его труднопреодолимым стремлением к катастрофе. Вследствие этого нарастает опасность возникновения различных массовых психозов и господства тоталитаризма».

О неминуемости катастрофы позже Юнга безо всякого там психоанализа предупреждал и Хайдеггер: «Западная цивилизация стоит перед полной опасностью обездуховления. Нигилизм по своей сущности есть, скорее, основное движение Запада. Его развертывание может иметь следствием только мировую катастрофу».

Часть 2

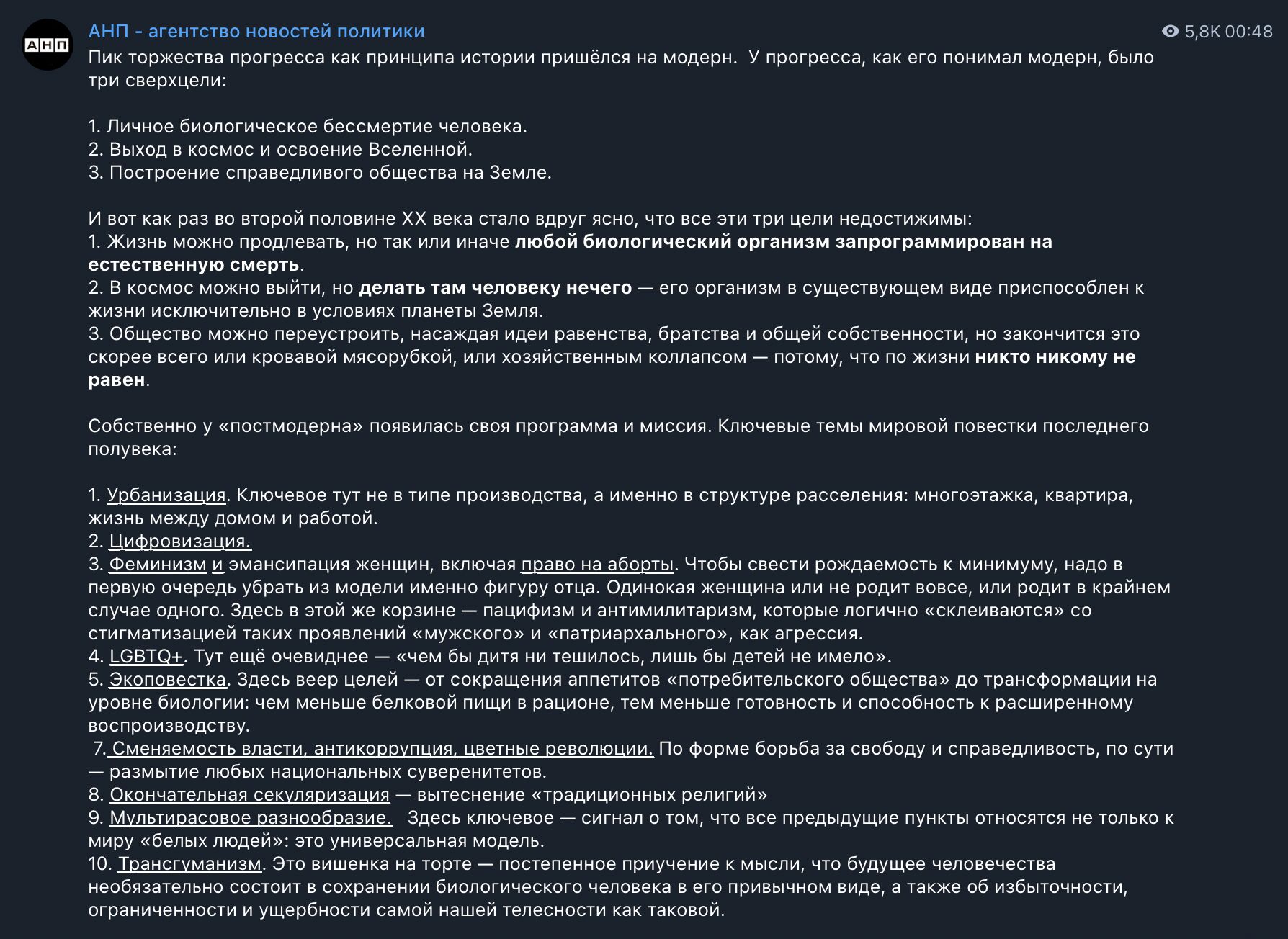

Психоанализ обозначил и зафиксировал, а экзистенциализм первым резко и однозначно подчеркнул и зафиксировал идейную тупиковость и бессмысленность существования нигилистической западной цивилизации. Осевое время Ясперса, когда-то наполненное поисками смыслов и творческой энергией, в последние времена как бы истончилось, надломилось, эпоха серьезных осмыслений ушла в прошлое, породив "мёртвую зону" духа «постхристианской», как зафиксировали на Западе, эпохи с её пафосом отрицания и отторжения, неприятия, с тотальным скепсисом постмодерна, описывающего такой мир, где нет реального и смыслового центра.

Таким образом, процесс рационализации мышления со временем фактически выдохся, породил апостасийный мир окончательной, непроницаемой пустоты, симулякров, расползающейся повсюду постправды.

Правда в исконном, русском смысле этого слова оказалась никому не нужна. Её некому высказать и некому услышать. Подмена правды симулякром есть индикатор на улетучивание из сферы общественной жизни ценностей, а значит и нравственности в её традиционном, исконном, религиозном смысле.

Сами постмодернисты, например, Зигмунт Бауман, любят повторять, что «интеллектуалы кончились», тем самым как бы косвенно, неосознанно сетуя на уход из общества ясных и однозначных ценностей с их моральными принципами. А кто пришел и что пришло, что «наступило» вместо них? «Толпа», «масса» Бодрийяра, и у неё, массы, тоже должны быть свои выразители. Безликость, неразличимость, анонимность, бескачественность тоже изнутри себя рождает попытки философствовать в условиях полного религиозного и ценностного вакуума.

Оторвавшийся от своих запредельных основ, раскрепощенный, автономный, предоставленный самому себе разум с неизбежностью становится голым, холодным, ограниченным в своих способностях познания.

Вечные ценности сначала подменяются, а потом и вовсе уходят из жизни общества. Наступило царство ценностей относительных, сомнительных, истин слишком ненадежных.

Бауман уподобил модерн мчащейся вперед (что соответствует понятию прогресса) глыбе, тогда как для постмодерна характерна «текучая», свободная мобильность индивидов-атомов. Вроде бы есть возможность выбора, но никто уже не понимает, что и для чего выбирать, рассыпаются институты семьи (гражданский брак), карьеры (фрилансеры раз за разом меняют «проекты» и переучиваются), даже государства (транснациональные корпорации) и отечества (где работа, там и дом, а единый язык — английский).

Ценности предстают относительными, то есть они уже и не ценности вовсе, и хотя все субъекты этой «текучки» одержимы манией все менять и узнавать для себя что-то новое, это соседствует с глубоко снобистским убеждением в том, что в мире уже не может быть ничего нового, и ничем «вам» «нас» уже не удивить.

Светский разум во всех своих формах и ухищрениях исчерпал себя, самозамкнулся и самовырождается, хотя пока еще и кичится своей творческой потенцией и верит в новые грядущие открытия. Упорство в заблуждении мне понятно - сделанная когда-то давно ставка на разум вне религии и метафизики, разум самочинный, автономный, ничем не скованный, «научный», не может после стольких столетий успехов и падений отрицать себя как изначально ложный, хотя бы из-за большого количества научных открытий, создавших массу удобств и изощренных развлечений

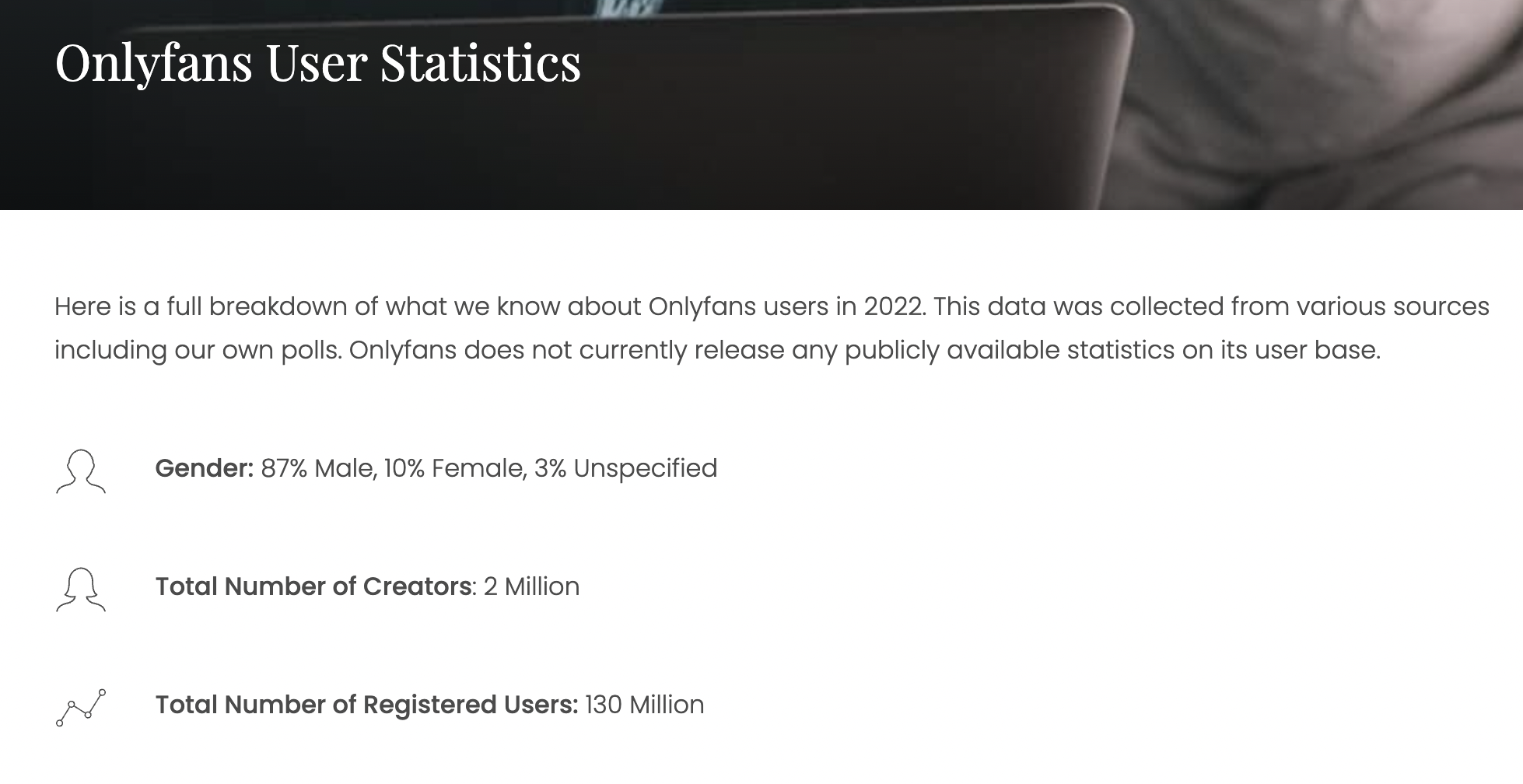

То же самое, что происходит в науке, происходит и на уровне ослабленных, охолодевших, выхолостившихся, но искусственно воспроизводимых еще чувств, - в искусстве во всех его департаментах и видах. Массовизация, демонстрация тела, уродства и голых инстинктов — всё на потребу публике, т.е. толпе, желающей «хлеба и зрелищ», острых ощущений и переживаний.

В забвении находится не только христианская религия, но и идущая от Сократа-Платона-Аристотеля-Плотина философия запредельных идей как попытка состыковать мир видимый и невидимый, небеса и человека в мире, докопаться до самых основ и метафизических недр мироздания.

Часть 3.1 - Основные характеристики общества постмодерна: Коммуникация

Сегодня нет ни малейшей необходимости доказывать кардинальную роль феноменов информации и коммуникации в современном обществе. Как все мы знаем, современное общество определяется в своем типе, своей природе как «информационное» или «коммуникационное» общество, явившееся на смену индустриальному и постиндустриальному.

Коммуникация — господствующая и всеохватывающая стихия, если угодно, сама материя социального существования; и разумеется, она обладает богатым многообразием форм, видов, технологий, которое, к тому же, постоянно расширяется и растет.

В новейшее время в этом многообразии активнее всего развиваются и получают преобладание медийные и виртуальные формы и технологии коммуникации. За счет их бурного роста и всепроникающего внедрения, коммуникативная насыщенность социальной жизни, всего существования современного человека достигает предела.

Процесс интенсивного развития сферы коммуникации и повышения ее роли в жизни человека и общества принято рассматривать как несомненное достижение современной цивилизации, показатель ее прогресса и успеха. И действительно, его положительные стороны, открываемые им новые возможности бесспорны и очевидны. Однако существуют, тем не менее, и другие стороны, и более точным будет сказать, что данный процесс глубоко амбивалентен: приносимые им приобретения сочетаются с существенными утратами.

Сегодня уже прочно замечено, что современный прогресс коммуникации одновременно представляет собою регресс общения. И наиболее значительный регресс и ущерб для общения несут с собой именно новейшие и самые прогрессивные коммуникативные технологии, медийные и виртуальные

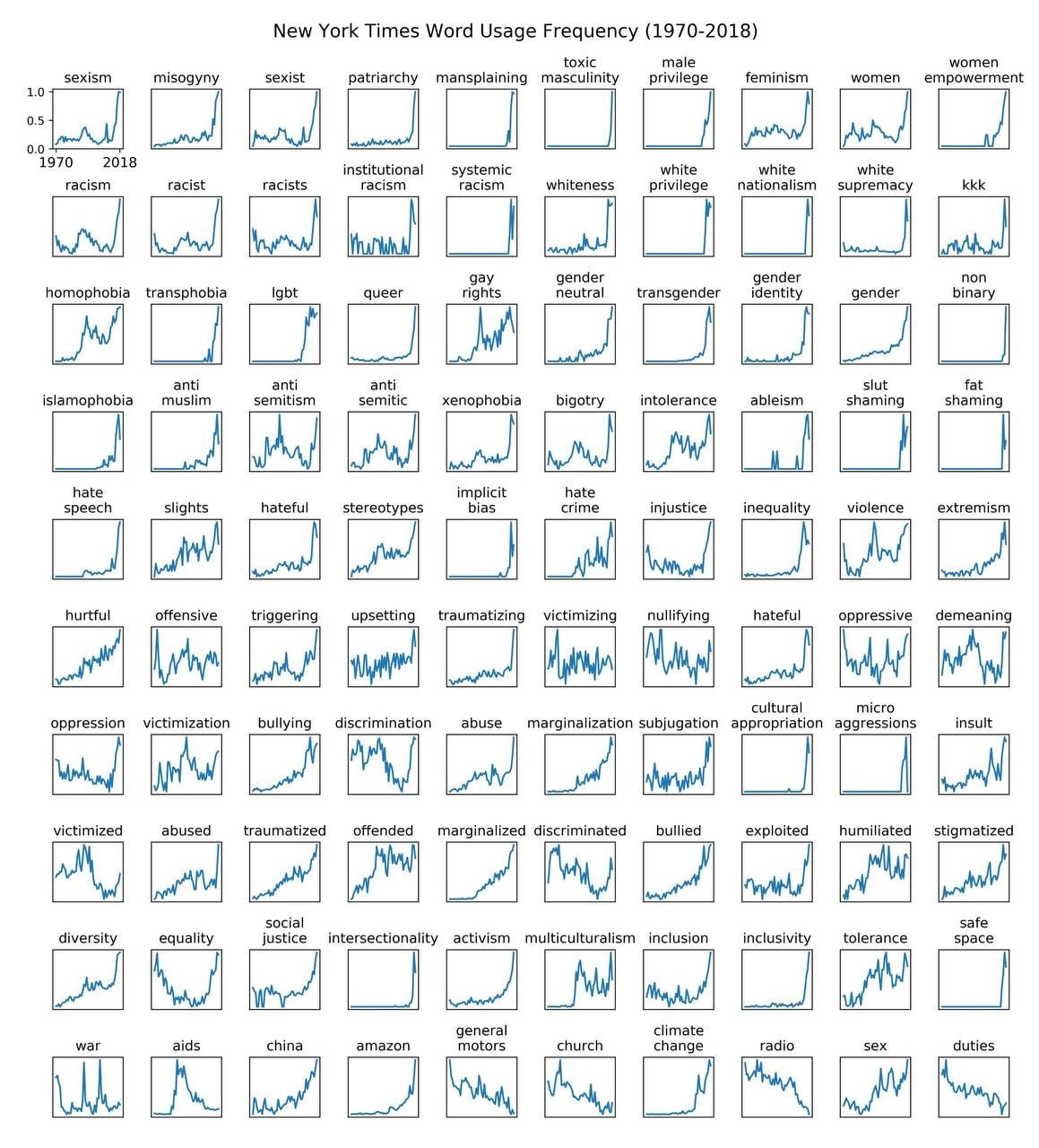

Медийные коммуникации порождают симулякры — такие коммуницируемые содержания, что представляют собой знаки особого рода — означающие, за которыми нет никакого означаемого, но которые тем не менее воспринимаются и воздействуют, создавая у адресатов коммуникации мнимую и фальшивую картину реальности.

При этом, размножение симулякров нарастает еще быстрее и сильнее нежели само развитие массмедиа, так что мир потребителей медийной коммуникации оказывается охвачен тотальным превращением его в мир симулякров.

Человек изменяется, но только изменяется он к своему превращению в медийный конструкт, то есть не к углублению, а обмелению, редукции своей человечности.

Стихия коммуникации, охватывая собой всё живое, растворяет, рафинирует человека, делает индивида придатком, винтиком, штифтиком к Системе, только по видимости еще живым: человек теперь как никогда готов к трансгуманизму и вполне может замениться постчеловеком с намордником на лице и цифровым ошейником, оцифровкой судьбы и социальным рейтингом.

В дальнейшем оцифрованные люди/функции вовсе не прочь отдать власть и принятие ключевых решений машине, роботу, суперкомпьютеру, искусственному интеллекту, и этот процесс уже начался и идет вовсю.

Часть 3.2 - Основные характеристики общества постмодерна: Ризоматизация

К вопросу о современной войне и ценностном упадке

Ризоматизация – превращение пространства (как такового) в сетевое, принципиально деиерархизированное пространство, где первоочередное значение имеют не субъекты и объекты, которые нивелируются в своем субъект-объектном значении, а отношения/процессы/присутствие: отношения без субъектов, связи без личностей.

Мир становится Сетью, приобретает все ее характерологические черты, таким образом, что в полном соответствии с духом релятивизма исчезает «верх» и «низ», «право» и «лево», «хорошо» и «плохо», «друг» и «враг», ликвидируется любая дихотомия, поскольку линии ускользания не должны иметь начала и конца, а любая определенность блокирует их разрастание.

В противоположность древнему мифологическому символу мироздания — гармоничному «мировому дереву» — символом постмодерна является «ризома», которая представляет собой корневище, траву, не имеющую центра и хаотически расползающуюся во все стороны. Вместо корневого, древовидного навязывается плоскостное, децентрализованное, лишённое глубины — пространство, мышление, текст, ибо «мир потерял свой стержень».

[помните про сетецентрическую войну?]

Соответственно в обществе ниспровергаются всякие традиции, авторитеты, легитимности, законы, условности, насаждается настроение всеобщего протеста и тотальной оппозиции. В искусстве постмодернизма культивируются все формы отталкивающего, безобразного, все способы разложения истины, добра, красоты: неопределённость, двусмысленность, фрагментарность, поверхностность, ирреалистичность, гипертрофированная ирония, парадокс, мутация жанров.

Произведения искусства направлены на уравнивание значений фактического и фиктивного, высокого и низкого, развенчание канонов. В постмодерном «подлинном» искусстве господствует атмосфера карнавальной культуры — карнавализации жизни — культ дикого беспорядка, надругательства над возвышенным, осмеяния всех норм.

Но и подобная установка оказывается для последовательной постмодернистской эстетики слишком жизнеутверждающей, поэтому декларируется, что творческие потенции культуры исчерпаны и не остаётся ничего иного, как тиражировать уже однажды созданное.

[не замечали, как в том же кино, или в игровой индустрии, или в музыке, стало больше ремейков, переизданий?]

Часть 3.3 - Основные характеристики общества постмодерна: Дискурс и инфатилизм

«Мир как текст» и Симуляция (по: Ж. Бодрийяр «Симулякры и симуляция») – замена реального «знаками реального» при отрицании ценности знака, «переход от знаков, которые скрывают что-то, к знакам, которые скрывают, что нет ничего».

Причем симулятивным, ничтожным становится само бытие человека, что позволяет, например, телевидению проводить годами «битвы экстрасенсов», членам сатанинских групп развешивать повсюду пентаграммы, утверждая, что они ровным счетом ничего не означают, а банкирам – приглашать на серьезные мероприятия «пророчествующего» мага, представляя это стандартным шоу постмодерна, но в мире симуляции – шоу и есть реальность.

Реальность сводится к языковой, текстовой модели, поддающейся бесконечным изменениям и интерпретациям. Вопрос об объективной истине бессмысленен, ибо всякая истина представляет собой лингвистическую, историческую либо социальную конструкцию («дискурс»), которая в свою очередь является интерпретацией предшествующих конструкций.

Не существует универсальных критериев различения истины и не-истины, прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, добра и зла; поэтому всякие представления об истине, добре, красоте — майеобразны, являются иллюзиями.

В любом тексте всё, что напоминает осмысленный образ, что является самотождественным и самодостаточным, — разлагается фрагментацией, дроблением, хаотизацией в процессе бесконечной плюралистической игры, в поисках всё новых оппозиций, противопоставлений, деталей, нюансов, парадоксов, неорганичных умозаключений.

[очень явно прослеживается в форматах заданий на ЕГЭ]

И язык, и реальность сводятся к тексту, письму; более того, текст, описание и являются единственной реальностью: карта первичнее территории, телевизор формирует общество.

Всеобщая «текстуализация реальности» представляет собой бесконечное множество повторений-замещений-дополнений по «законам» бессмысленной игры, бытие тотально забалтывается.

Пуэрилизация, или усиленная и усвоенная, ставшая врожденной инфантильность – тут стирание границ между игрой и «серьезным», все становится игрой, а игра – всем. Человечество превращается в глобального ребенка, но не евангельского, а Эдипа со всеми вытекающими комплексами; реальность все более живет по законам игры, а игра заменяет и изменяет реальность, становясь своеобразным каналом сублимации духовного порыва.

[исследование: число увлекающихся видеоиграми людей превысило 3 миллиарда]

Часть 4 - Итоги

Очевидно, что обозначенные в предыдущих частях процессы переплетены таким образом, что порою невозможно определять один без другого – мир ризоматического симулятивного инфантилизма воплощается на наших глазах, трансформируясь под воздействием Сети (Интернета) в Сеть-галактику: «Интернет призван стать главным средством в преобразовании третьего мира".

При этом всё это не так ново — Ж. Делез и Ф. Гваттари ещё в 1974 году описывают трансформируемый по калькам Сети мир как децентрированную систему, в которой «локальные инициативы координированы независимо от центральной инстанции».

В своем эпохальном труде Фрэнсис Фукуяма, до недавнего времени чуть не главный идеолог США, вывел именно то положение, которое максимальным образом отражает действующие сетевые процессы – симулятивно-ризоматическую игру двух псевдо-полюсов: "Закат общественной жизни предполагает, что в будущем мы рискуем стать безмятежными и самопоглощенными последними людьми, лишенными стремлений к высшим целям и жаждущими только личного комфорта".

Всепроникающий нигилизм, как умышленное и последовательное отрицание смысла и утверждения Пустоты, сквозит из всех щелей распадающейся цивилизации по западному образцу.

Вырисовывается центральная метафора постмодернистского мироощущения: пустыня, пустынное пространство без границ и ориентиров, без заветов и правил, место бесцельного блуждания и бегства от себя.

В пустыне нет общества — в ней есть только бомжи, выдающие себя то за тихих обывателей, то за суперменов. От скитаний в пустыне не остаётся ни памятников, ни даже самих следов. В этих скитаниях перестаёшь видеть границу между реальностью и наваждением. Невыносимая пустота пустыни заполнена миражами и фантомами, в постмодернистском жаргоне — симуляторами.

В пустыне страшно не потому, что там ничего нет, а потому, что там всё пустое. Нужно быть государственным служащим США Френсисом Фукуямой, чтобы благодушно взирать на такой „конец истории“, не замечая зияющей в нём бездны».

В современном мировом когнитивном пространстве наиболее интенсивно проявлено мировоззренческое направление: «долой всё общее, нависающее, насилующее, формирующее». Тяга к нигилизму часто просто не осознается современным распластанным менталитетом.

Далее хотелось бы отметить еще одну черту будущего (цифрового трансгуманизма), в которое «возьмут не всех», - оно принципиально и даже пафосно уродливо, потому что его адепт, натасканный на двоичную систему исчисления и мышления, обязан называть черное цветным, а голое брюхо «Начальника» - новым платьем короля, в соответствии с принципом симулятивного инфантилизма и тотального вынужденного холуйства.

Умберто Эко констатирует: «Нельзя говорить о «вырождении» только средств массовой информации, потому что современное искусство тоже привечает и прославляет безобразное, но уже не в целях провокации, как это было в авангарде начала XX века. В некоторых случаях не только выставляется напоказ во всей своей неприглядности какое-нибудь увечье или неполноценность, но и сам артист подвергает кровавому насилию собственное тело».

Постмодернизм — следующая после позитивизма, неопозитивизма и постпозитивизма стадия «игрового сознания». Постмодернизм и попытался синтезировать остатки европейской постпозитивистской рациональности, экзистенциалистские установки и ушел в сторону нирванического типа духовности буддизма. Тут не возможности провести параллели между постмодернизмом и буддизмом, однако их внутреннее родство несомненно просматривается.

Итак, если позитивизм утверждает, что вопросы об истине, о вечной душе, о Боге — являются бессмысленными и ложными, то постмодернизм выстраивает такое сознание, в котором подобные вопросы не могут зародиться в принципе. Постмодернизм — это и продукт, и апофеоз общества потребления: «Постмодерн означает торжество потребительски-функционального отношения к миру».