ПостСредневековье и последние Рюриковичи

Дмитрий Жмудь

В XV веке средневековое устройство Западной Европы трещало по швам.

Медленно, но верно таяла власть Римской Католической церкви — своего рода наследника Западной Римской Империи, сумевшего продержаться тысячу лет после её формального краха в 476 г.

Причём большую часть этого тысячелетия позиции церкви лишь усиливались, а единственный серьёзный конкурент — император Священной Римской Империи (по идее, альтернативный наследник Западного Рима и стало быть верховный светский властитель Западной Европы[9]) — фактически правил лишь в Германии, Северной Италии и личных владениях императорской династии. Да и в этих странах императорская власть была серьёзно ограничена в т.ч. церковной.

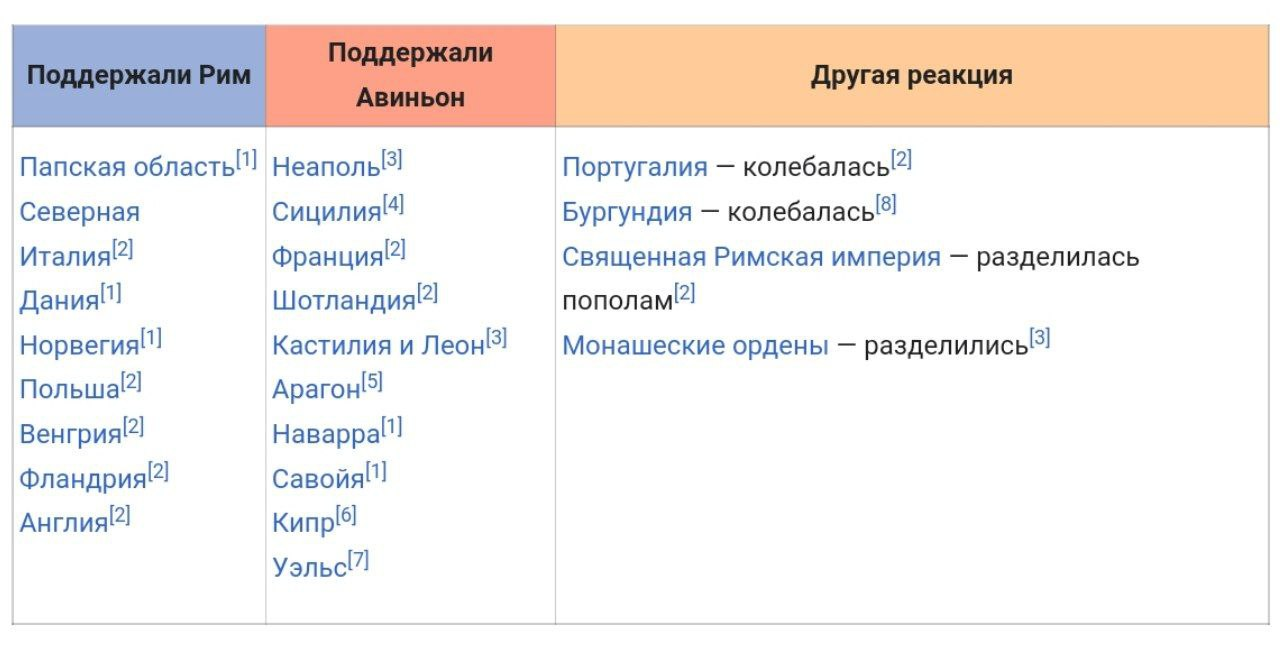

Но к XV веку — особенно к его концу — авторитет Папы Римского был уже далёк от былого. Авиньонское "пленение" и Великий Западный Раскол нанесли ему непоправимый ущерб. Масла в огонь подливали и всё более изощрённые финансовые схемы Католической церкви, фактически поощрявшей ростовщичество при его формальном запрете. Широко распространилась практика продажи индульгенций — с её критики вскоре начнётся Реформация.

Но главное — само западноевропейское общество становилось другим.

На протяжении веков церковь почти не имела альтернатив в плане идеологической и интеллектуальной деятельности. Да и в плане степени развитости и устойчивости институтов.

Теперь же монополия РКЦ рушилась со всех сторон: распространившееся в XV в. книгопечатание резко упростило распространение информации, а по институтам светские власти показали себя эффективнее ещё во времена Чёрной Смерти. В плане же устойчивости светские королевства с помаленьку вызревавшим национальным самосознанием выглядели всё увереннее на фоне погрязшей во внутренних распрях церкви. Даже в итальянских городах-государствах и то утвердились стабильные политические режимы.

Наконец, прорастали ростки нового мира — мира Модерна. В культуре распространялось Возрождение. В военном деле — наёмные армии кондотьеров и ландскнехтов. В транспорте — португальская каравелла, запустившая эпоху Великих Географических Открытий (они же европейские колониальные завоевания).

Ну а в экономике — капитализм! Зародившись в Северной Италии, к концу XV века он пересёк Альпы и спустился по Рейну в Нидерланды. А в XVI веке он примет мировой масштаб — от американских колоний до Польши и Литвы.

Последние гвозди в крышку гроба Средневековья забили в Испании в 1492 году. Этот год ознаменовался как открытием Колумбом Америки — так и падением Гранадского эмирата, последнего мусульманского владения в Западной Европе. Реконкиста закончилась — и сразу же началась Конкиста.

А что же на другом конце Европы? О, там XV век оказался ничуть не менее переломным. Если Западная Римская Империя давно уже была чем-то эфемерным[11], то Восточная Римская Империя так и продолжала существовать до Четвёртого Крестового похода — и даже после него на продолжительное время реставрировалась.

Но с падением Константинополя в 1453 — точно всё. И совсем уж точно — в 1475, с падением последнего осколка Византии, православного греко-готского княжества Феодоро в Крыму. Преемником Рима на Востоке объявил себя османский султан Мехмед II Завоеватель — и он по факту им стал, контролируя все бывшие владения восточных римлян, кроме разве что отошедших Венеции островов[12]. Вот такой вот мусульманский и тюркский "Рум". А что? Был же когда-то языческий и латинский, затем стал христианский и греческий. Фактическая правопреемственность сравнима с таковой у СССР по отношению к Российской Империи.

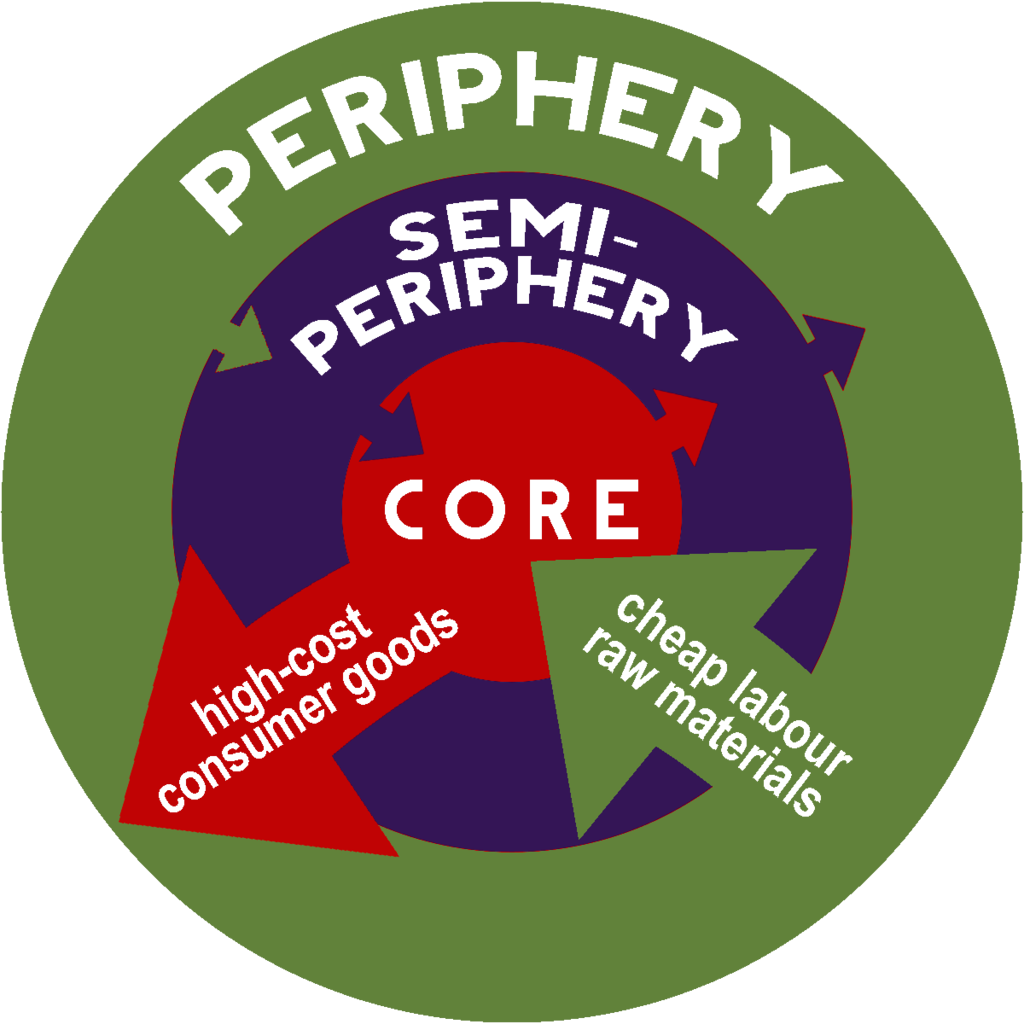

Не всех православных такая Восточная Империя устроила, конечно. Тут надо пояснить: современное понимание Империи как просто мощного государства со сложным внутренним устройством сложилось никак не раньше XVII-XVIII вв., уже в рамках Вестфальской системы. А до того Империя никак не могла быть "одна из". Империя — это всегда символ покоя и центральности, пуп земли и середина мира. Любое высокоразвитое государство домодернового мира — это непременно Империя. А все прочие земли — её периферия, даже если не признали её сюзеренитет.[13]

Удивительно, но это традиционалистское понимание вполне согласуется с представлениями мир-системного анализа. Согласно ним, до эпохи Модерна мир делился на слабо связанные между собой, зато сильно связанные внутри себя миры-системы, в каждой из которых рано или поздно (обычно рано) утверждалась безусловно доминирующая государственность имперского типа.

Так, эллинистическая мир-система была в конце концов завоёвана Римской Империей (а кто избежал завоевания, всё равно находился под сильным влиянием Рима). Точно так же в мир-системе Восточной Азии господствовала Китайская Империя и т.д.

Мир-система капитализма же привнесла нечто новое: устойчивое отсутствие доминирующей империи[14], и невиданные ранее масштабы экспансии при весьма глубоких изменениях в обществе. Поэтому мир-система капитализма получила второе название: мир-система Модерна. И уже в ней родилось современное (модерновое) понятие государства — сущности много меньшей, чем её экономическая система.

Показателен сам языковой термин. Взглянем на слово state в английском[15] , оно же французское État (породившее термин "этатизм"), испанское estado и вероятно наиболее раннее итальянское lo stato[13] — а также менее употребимое[16] немецкое Staat.

Заметно общее происхождение, уходящее не только в латинское status[13], но и в главное средневековое воплощение статуса (в русском смысле) — сословия (англ. estates, а во французском так прямо États).

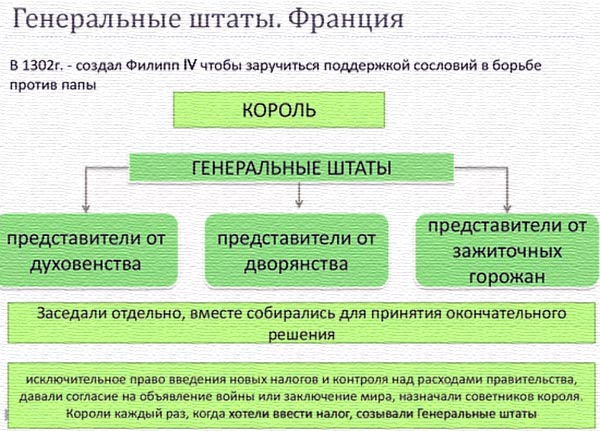

При чём тут сословия? Дело в том, что объединяющей политической сущностью граждан в Позднем Средневековье и Раннем Модерне, помимо монархического подданства — и во многом в противовес ему (ср. русская земщина) — были именно сословия. И сословно-представительские органы (буквально то же слово: the Estates / les États), прежде всего общегосударственные — Генеральные Штаты Франции (États généraux) и Нидерландов (Staten-Generaal).

Собственно, именно Францию и Нидерланды можно назвать авторами модерновой концепции государства ("штата"[15]) — высокоавтономной общественной структуры, заменяющей традиционные сословные институты в политической системе некой земли... и не претендующей на традиционную всеобъемлющую имперскость. Субмиросистемной. Тем более, что и Франция, и восставшие провинции Нидерландов в момент формирования данной концепции воевали с Империей Габсбургов[11].

Восточной же Европе восставать против Империи не пришлось. Царьград (буквально Имперский Город, ведь царь = цезарь!) пал ещё в 1453, оставив не желающих принимать власть иноверцев над Империей как бы в невесомости: традиционные мироустройство и система международных отношений без Империи были немыслимы[13].

Хотя для севера Восточной Европы это был момент скорее психологический. По факту даже константинопольский патриарх весьма слабо контролировал митрополитов северных православных земель. А уж светской власти византийского императора над русскими или северобалканскими странами толком не было никогда.

Более того, Восточная Европа застала множество кочевничьих каганатов, ханств и орд. В русской книжной традиции титулы и кагана, и хана принято было переводить как "царь". Также случались царства у болгар и сербов, а ещё "царём" могли называться древнерусские князья в особо торжественных случаях — в общем, изначально императорский титул "царь" к тому времени явно утратил единственность даже в рамках Востока.

Но как же тогда именоваться подлинно независимому правителю Восточной Европы? В тогдашних представлениях титул "царь" мог обрести лишь тот, кто принадлежал к царскому роду (европейских императоров или чингизидов), и желательно уже родился, не будучи ничьим вассалом. Так что из русских правителей данная опция стала доступна лишь Василию III и Ивану IV, сыну и внуку создателя единой и независимой России Ивана III и византийской принцессы Софьи Палеолог. Официально и вовсе заявившим о происхождении от Октавиана Августа.

Но подлинно имперская, абсолютная власть была бесконечно непохожа на власть великого князя в средневековой Руси. Для неё требовалось совершить рывок над раздробленной, крайне нестабильной, не имевших укреплённых границ и бюрократических институтов, глубоко феодальной (хоть и не совсем в западноевропейском понимании[17]) Северо-Восточной Русью.

И рывком этим мы обязаны Ивану III Великому. Величайшему. Более чем заслужившему свой титул государя всея Руси, от которого и пошло русское слово "государство" (ср. "самодержавие"). А изначально и вовсе — господарство и господарь[18]. Очень дерзкий титул в стране, где одних великих князей насчитывалось несколько штук. Но Иван III его действительно заслужил.

Конечно, были предпосылки. Орда слабела, от неё отваливались куски: Крымское, Казанское и другие ханства. Москва медленно, но верно становилась сильнее. А в московской политике всё больше росла роль великого князя.

Но не всё было так просто и линейно. Даже ослабшие и разделённые кочевники были по-прежнему мощной силой — особенно в плане hit&run набегов. Которые могли становиться даже более частыми — ведь для них Русь перестала быть данником[19]. Тяжело и небыстро шёл переход от родовых, местечковых и корпоративных лояльностей к какой-никакой нации. В церкви бурлил конфликт партий и ересей. Огромный ущерб нанесла гражданская война при Василии Тёмном[5].

Но главное — полная жопа с экономикой. Средневековая сельскохозяйственная модель Руси исчерпала себя. Климат становился всё хуже. Торговые пути утратили актуальность. Актуальных полезных ископаемых (особенно критически необходимых драгметаллов) на Русской равнине толком и не было никогда. А с единственной мало-мальски экономически развитой (хотя бы как сырьевой придаток Ганзы) русской землёй — Новгородской Республикой — Москва воевала, не поделив нынешнюю Вологодчину.

Сам же Новгород объединительной базой быть не мог: мало того что продовольственно он даже и в лучшие времена себя не обеспечивал (климат там совсем уж ахтунг), так ещё и во внешней политике слишком сильных врагов нажил (прежде всего — шведов). Отношения Новгорода с Ганзой тоже становились не в меру подчинённые, а скандинавы и ганзейцы это в той эпохе буквально 2 стула на Балтике. Тупик без самостоятельного решения. Выход: либо под Москву, либо под ВКЛ.

И вот такого-то масштаба проблемы пришлось решать Ивану III.

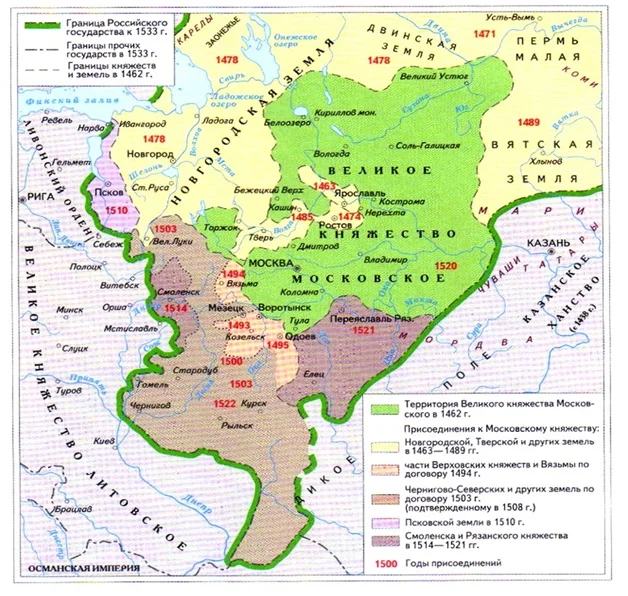

Очень многие проблемы удалось решить. Северо-Восточную Русь — объединили раз и навсегда, между собой и с Новгородом (+Псков). И от Западной Руси при этом удалось откусить её восточную часть (Брянск при самом Иване, Смоленск при его сыне).

Идентичность и знать — во многом сплавили в общенациональную, возможность междусобиц — сократили до неугрожающей государству, границы — в меру сил укрепили (чуть ли не все нынешние кремли — времён Ивана III). При этом преодолев немалое сопротивление тогдашних "партий мира".

Немногое оставшееся доделали сын Василий III и его жена Елена Глинская, бывшая регентом в детстве Грозного. Но, увы, далеко не всё.

Оставшаяся (основная) часть ВКЛ становилась всё более пропольской и враждебной. Свободной торговли на Балтике не получилось: Ганза без Новгорода загибалась, а вот шведы становились всё сильнее. А чтобы отправить свои корабли в ту эпоху, нужен был военный флот — и прямая конфронтация с соперниками.

Главными проблемами ранней России оставались набеги Крыма (в меньшей степени[19] Казани etc.) и экономика. А точнее, сельское хозяйство: начавшие тлеть при Иване III искорки сельхозяйственного кризиса к середине XVI века превратились в полыхающую стену лесного пожара. Страна напоминала бурлящий котёл под крышкой. Истории неизвестно, случалось ли такое с русскими ранее (если и случалось, то в догосударственные или, как минимум, домонгольские времена), но и позже что-то похожее было лишь в последние десятилетия РИ.

И оба раза всё пизданулось.

Аналог 1917 года в XVI веке — так называемая Поруха. Революции тогда не случилось, на некоторое время сохранилась даже династия (если не считать эпизода с Симеоном Бекбулатовичем) — но фактически история России перевернулась с ног на голову.

Далеко не вся накопленная энергия ушла на разрушение. Достижения XX века хорошо известны, но и достижения последних Рюриковичей поражают. "Казань брал, Астрахань брал" (а также весь Урал, Черноземье до Дона, Русский Север, Западная Сибирь, отчасти даже Кавказ и ещё дохрена чего по мелочам) — это действительно впечатляющие результаты для небольшого и нищего пятимиллионного государства почти исключительно в междуречье Оки и Волги.

Которое, тем более, за век до того было ещё более небольшим (3 миллиона, а то и 2), раздробленным, толком не укреплённым, и вассальным кочевникам. Вот это — динамика.

И далеко не всё из этого, особенно на позднем (после середины XVI в.) этапе было плодом преднамеренной политики государства. Государство мыслило инертно — в контексте общерусской и восточноевропейской политики.

Как можно больше ирредентировать от Западной Руси, добить загибающийся Ливонский орден (а иначе там укрепится кто-то другой), снять те угрозы, которые реально (Казань, прежде всего — Крым был недосягаем под османской "крышей").

Кто ж тогда мог подумать, что из всех этих задач удастся выполнить лишь последнюю. А будущим русских станет колонизация немыслимых ебеней.

Примечания

[9] Средневековые люди знать не знали, что они живут в каком-то там "Средневековье", которое совсем не "Античность", и всерьёз воспринимали римские титулы как актуальные. Более того, господствующая концепция религиозной легитимности нередко побуждала воспринимать номинальную власть титулов более значимой, чем фактическую! Иначе зачем было Карлу Смелому, фактическому властителю целой страны, идти в последний поход за королевским титулом? Всё потому, что его Бургундия считалась всего лишь герцогством...

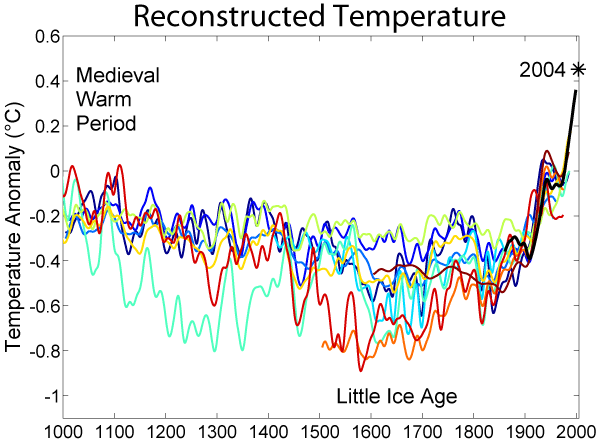

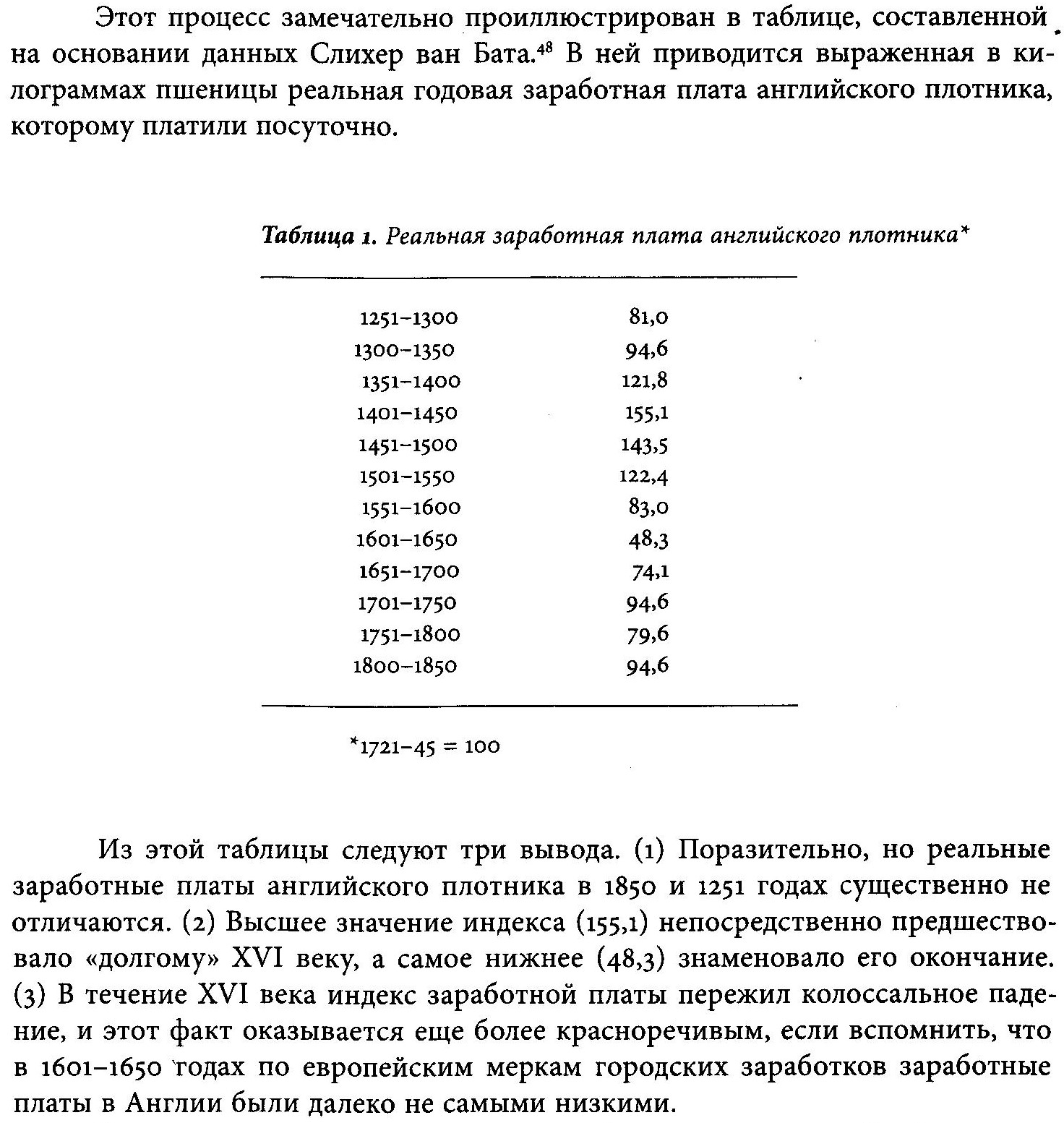

[10] Революция цен стала для постсредневекового общества не меньшим шоком, чем гиперинфляция начала 90-х в ПостРоссии. Ведь в Средневековье цены могли значимо не меняться веками, а заработная плата выплачивалась раз в год, и (как и всё обычное право) с опорой на исторически сложившуюся традицию... Революция цен способствовала первоначальному накоплению капитала и чрезвычайно сильному обнищанию масс даже в центре мира-экономики:

Обычно Революцию цен связывают с потоком золота и серебра из Нового Света. И действительно, вклад испанских конкистадоров в европейскую инфляцию XVI в. огромен. Однако началась она с невиданной по масштабам чеканки серебряных момент в юго-восточных немецких землях (прежде всего, иоахимсталеров).

[11] В 1512 император Максимилиан I Габсбург формально отмежуется от паневропейскости титула, добавив к Священной Римской Империи суффикс "Германской Нации". Его сын, Карл V, ещё поборется за общеевропейскую империю, но к концу жизни он разочаруется в этом деле и разделит сверхдержаву Габсбургов на испанскую и австрийскую части, а также согласится на принцип Cujus regio, ejus religio («чья земля, того и вера»), предваривший Вестфальскую систему международных отношений. Впрочем, император в Западной Европе так и останется всего один вплоть до Наполеона.

[12] Венеции досталось не так уж мало, и достаточно надолго: Кипр венецианцы держали до 1571, Крит — до 1669, а Ионические острова и мелочёвку в своём адриатическом углу — до самого конца Венецианской республики в 1797 от рук Наполеона. Вообще, Венецианская республика и начиналась как обособившийся осколок владений Византии в Италии (ещё в VII-VIII вв.), и Латинской империей рулила именно она, и часть греков после 1453 перетекла к ней. Так что Венецию с натяжкой тоже можно записать в наследники Византии — хотя это уже точно не Восток. Да и сами венецианцы наследником ромейского императора провозгласили Ивана III.

[13] Латинское слово status означало одновременно "общественное положение, репутация, статус в обществе" (ср. сословие) и "состояние, стабильность" — именно последний смысл, видимо, имел в виду Маккиавели, называя на своей "вульгарной латыни" (итальянском) стабильные монархии и республики словом lo stato (кажется, от него пошло именование государства вариантами латинского status в разных романо-германских языках). И это не случайно.

Как пишет Юлиус Эвола в книге "Оседлать тигра", традиционное понимание государства неразрывно связано с покоем и центральностью, наперекор миру становления (первородному хаосу). Особенно ярко это воплощает традиционная китайская философия: китайцы называли свою империю "Срединной", а по Конфуцию правитель неподвижен в центре мира, и даже звёзды вращаются вокруг него. Эвола приводит также примеры из иных цивилизаций: например, священный камень Омфал считался пупом земли в древних Дельфах, а столица империи инков называлось "Куско", что переводится как "пуп".

Высшим воплощением государства по Эволе являлась Империя, сумевшая преодолеть мелочный национализм ради высшего имперского порядка (механическая составляющая Империи) и своей духовной Миссии (духовная составляющая Империи). Согласно Эволе, настоящая Империя к национализму относится как бабочка, сидящая на картине с ядерным взрывом, относится к этому взрыву — он ей безразличен, она в другом измерении.

Традиционная Империя в идеале, как Древний Рим, спокойно относится и к религиозному разнообразию, принимая божества всех народов и считая их своими богами под другими именами — но строго при условии признания этими народами центральности Римского культа.

В этом отношении и современные США являются эрзац-империей, допускающими разные вариации верований и государственных устройств в странах-саттеллитах — но только если они укладываются в американские миропорядок и систему ценностей.

[14] Мир-системный анализ называет миры-системы с центральной империей — мирами-империями, а миры-системы без таковой — мирами-экономиками. Мир-система капитализма не была первым миром-экономикой. Но стала первым миром-экономикой, который принципиально не вырождается в мир-империю — даже при наличие более-менее доминирующего государства (гегемона). Основные политические подсистемы стали локальнее общей экономической.

[15] Показательно, что модерновый английский термин state более употребим в государствах, в эпоху Модерна и возникших: США, Канада, Австралия, Индия и др. — в самой Великобритании в ходу монархические термины kingdom и realm. И так ли некорректен перевод state на русский как "штат" (т.е. самоуправляемый регион), а не "государство"? Ведь почти всегда общегосударственные сущности в англоязычных странах именуются другими терминами (если не монархическими — то national, federal, government и др.).

[16] В поздней Священной Римской Империи также существовали сословно-представительские "штаты" на уровне отдельных земель: Landstände, буквально "Сословия земли" или "Сословия страны" — полный аналог французских и нидерландских провинциальных Штатов (соответственно États provinciaux и Provinciale Staten).

Собственно, на момент появления нидерландских [Provinciale] Staten это была вполне себе обычная часть Священной Римской Империи, говорившая на местном диалекте нижненемецкого. (Да даже в нынешних литературных немецком и нидерландском и исходное слово "сословие", и итоговое слово "государство" пишутся одинаково: Stand и Staat соответственно.)

А вот дальше Габсбурги выделили Нижние Земли из СРИ, передав их своей испанской ветви, отличавшейся большим католическим рвением и более централизаторской налоговой политикой. Нидерландцам это не понравилось, и началась 80-летняя заварушка, в ходе которой часть провинций образовала независимую республику (собственно Нидерланды в нынешнем понимании).

В процессе борьбы за независимость, объединение провинциальных Штатов в общенидерландские Генеральные Штаты, зародившееся ещё в XIV-XV вв., стало фактически парламентом первого подлинно модернового государства. Да и первое применение слова staat в современном значении "государство", вероятно, случилось именно в Республике Соединённых Провинций или под её влиянием. Американская и Французская революции будут уже позже, и также не без влияния революции Нидерландской.

Оставшаяся же часть Священной Римской Империи так и осталась с земельными Landstände, постепенно терявшими значение по мере укрепления абсолютизма на уровне земель же. Фактическая независимость немецких земель по Вестфальскому миру 1648 оставила термин Staat именно за землями, а не за общими институтами СРИ — ещё один повод переводить state / Staat как "штат".

Объединение же Германии было процессом плавным и юридически аккуратным, так что перенесения термина Staat на общегерманский уровень не произошло ни при кайзере, ни при Веймарской республике, ни при нацистах — все они пользовались термином Reich (рейх, империя). После Второй Мировой все Reichs- приставки в ФРГ были заменены на Bundes- (союзный, федеральный) простым переименованием, и лишь в принципиально антиимперской, турбомодернистской и унитарной ГДР немного побаловались со Staats-.

[17] Можно ли назвать строй Средневековой Руси феодальным — предмет научных споров. Упирающихся, впрочем, в различия определения феодализма. Если строго следовать марксистской модели феодализма, то он и в Западной Европе далеко не везде был. Если же расширять понятие — то насколько? В понимании автора, у феодализма есть 3 основных признака:

1) Слабость центральной государственной власти, её функции исполняют некие братки на местах — но братки чётко институциализированы в иерархию, есть некое подобие законов, что не позволяет говорить о полном отсутствии государства.

2) Общая небезопасность жизни при слабой боеспособности простонародья. Что, собственно, и повышает роль вышеупомянутых братков — тех, у кого боеспособность высокая.

3) Высокая локализованность жизни, особенно экономической. «Видеть не дальше своей колокольни», максимум — провинция.

Все 3 признака для Средневековой Руси вполне выполняются. И перестают выполняться для централизованного Русского государства — по крайней мере, на основной территории страны.

[18] Титул "господарь" не был уникальным. В последней четверти XV века было 2 независимых православных правителя: Господарь (Государь) Всея Руси Иван Великий... и Господарь Молдавского княжества Стефан Великий. Последнее, правда, уже тогда платило дань османам — но обладало высокой степенью самостоятельности и было вполне сравнимо с тогдашней Россией. Ряд греков из последнего осколка Византии, княжества Феодоро в Крыму, свалил как раз в Молдавию. Однако после смерти Стефана Великого Молдавское княжество всё больше деградировало и зависело от турок, пока в конце концов они не лишили его правящей династии за попытку союза с Петром I.

[19] Типичные кочевники в набеги на оседлых соседей ходили под настроение. Орда-суверен на своих вассалов — и вовсе лишь в случае неповиновения (в самом деле, зачем подрывать собственную кормовую базу?). А вот Крымское ханство в набеги ходило регулярно, на работу. Потому как, с одной стороны, чисто кочевым укладом прокормиться не могло (невелики крымские степи), а с другой — имело почти бездонный рынок сбыта рабов в Стамбуле. Там же можно было закупиться нужными товарами. Т.е. фактически речь шла тоже о своего рода капиталистической интеграции.